Перейти к:

Исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Десять лет спустя

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-3007

Аннотация

Растущее бремя хронических неинфекционных заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых (ССЗ), представляет собой большую опасность для здоровья населения многих стран, ухудшая качество и снижая продолжительность жизни. Осознание этой угрозы привело к тому, что Министерство здравоохранения инициировало проведение в РФ эпидемиологического исследования по изучению распространенности ССЗ и их факторов риска, поскольку в России именно ССЗ определяют высокую общую смертность. В современной истории неинфекционной эпидемиологии исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации) занимает особое место. Это наиболее крупное эпидемиологическое исследование, которое рассматривается как продолжение профилактической активности, для получения несмещенной информации об эпидемиологических характеристиках населения регионов России. Для проведения исследования был создан Научно-организационный комитет исследования ЭССЕ-РФ, разработан протокол, в работе приняли участие все заинтересованные ученые и эксперты из трех центров: ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины” Минздрава России, ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова” Минздрава России и “Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии”” Минздрава России. Были обоснованы и отобраны для участия регионы РФ. В исследовании ЭССЕ-РФ в 2012-2014гг принимали участие 13 регионов РФ: Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Тюменская области, Красноярский и Приморский края, республика Северная Осетия (Алания), города: Оренбург, Самара, Санкт-Петербург и Томск, которые использовали единый протокол проведения исследования, биохимические показатели определяли централизовано в Федеральных центрах с использованием одинакового оборудования и набора реактивов. В работе приводятся некоторые наиболее интересные результаты, свидетельствующие об изменении эпидемиологической ситуации в стране за последние несколько лет. После окончания одномоментного исследования в каждом центре сформировалась сфера приоритетных научных направлений и аналитических траекторий.

Заключение. Эпидемиологические исследования являются важнейшим научным инструментом оценки распространенности заболеваний, их факторов риска, а также прогнозирования нежелательных явлений. На основании полученных результатов системой здравоохранения и медицинским сообществом определяются приоритеты, разрабатываются стратегии (популяционная и стратегия высокого риска); для их реализации создается нормативно-правовая база.

Для цитирования:

Бойцов С.А., Драпкина О.М., Шляхто Е.В., Конради А.О., Баланова Ю.А., Жернакова Ю.В., Метельская В.А., Ощепкова Е.В., Ротарь О.П., Шальнова С.А. Исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Десять лет спустя. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(5):3007. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-3007

For citation:

Boytsov S.A., Drapkina O.M., Shlyakhto E.V., Konradi A.O., Balanova Yu.A., Zhernakova Yu.V., Metelskaya V.A., Oshchepkova E.V., Rotar O.P., Shalnova S.A. Epidemiology of Cardiovascular Diseases and their Risk Factors in Regions of Russian Federation (ESSE-RF) study. Ten years later. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2021;20(5):3007. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-3007

Растущее бремя хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), в первую очередь, сердечно-сосудистых (ССЗ), представляет собой большую опасность для здоровья населения многих стран, ухудшая качество и снижая продолжительность жизни. Осознание этой угрозы побудило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) еще в конце прошлого века повысить приоритетность программ по профилактике и контролю за распространением ХНИЗ. Эта инициатива была подхвачена рядом стран. Представители 160 государств-членов, включая 87 министров здравоохранения, приняли участие в работе Первой Всемирной конференции по здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве 28-29 апреля 2011г [1]. Выступая на этой конференции, Президент РФ В.В. Путин отметил: “Для России охрана здоровья граждан была и остаётся важнейшим приоритетом. В вопросах профилактики, формирования приверженности к здоровому образу жизни мы продолжаем развивать традиции, заложенные нашими выдающимися соотечественниками, такими как Боткин и другие” [2]. На основе глобальной стратегии профилактики ХНИЗ и борьбы с ними, был разработан соответствующий план действий, утвержденный Всемирной ассамблеей ВОЗ. В сентябре 2011г состоялось совещание высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, в котором приняли участие 113 государств-членов, в т.ч. 34 главы государств и правительств. Как результат обсуждения на этом совещании глобальных аспектов профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями, появилась Политическая декларация Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций по профилактике ХНИЗ и борьбе с ними (Нью-Йорк, 19-20 сентября 2011г), назвавшая основной целью профилактики снижение смертности от ССЗ, онкологических заболеваний, сахарного диабета (СД) и хронической патологии органов дыхания на 25% к 2025г [3]. Все это явилось предпосылками к проведению в России эпидемиологического исследования по изучению распространенности ССЗ и их факторов риска (ФР), поскольку именно ССЗ в структуре смертности населения РФ занимают почти половину всех случаев смерти.

В современной истории неинфекционной эпидемиологии исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации) занимает особое место. Исследование было инициировано Министерством здравоохранения РФ в 2011г как продолжение профилактической активности в стране, обозначенной на первом Всемирном министерском совещании по здоровому образу жизни (ЗОЖ), для получения несмещенной информации об эпидемиологических характеристиках регионов РФ. Благодаря коллективу квалифицированных специалистов, их опыту в проведении эпидемиологических исследований, а также уже сложившемуся взаимодействию с регионами удалось обосновать необходимость проведения такого исследования и получить стабильное финансирование.

Любое крупное многоцентровое исследование имеет свою предысторию и достаточно длинный путь формирования протокола, а также ряд этапов согласований. Прежде чем сформировать протокол исследования и определить его оптимальный дизайн, как правило, анализируется опыт схожих проектов. Исследование ЭССЕ-РФ не было исключением. Для проведения исследования был создан Научно-организационный комитет исследования ЭССЕ-РФ. Руководящими были три Федеральных центра:

- ФГБУ “Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины” Минздрава России, директор — профессор С.А. Бойцов, ныне — ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины” Минздрава России, директор — член-корр. РАН О.М. Драпкина;

- ФГБУ Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, ныне ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова” Минздрава России, генеральный директор — академик РАН Е.В. Шляхто;

- ФГБУ “Российский кардиологический научно-производственный комплекс” Минздрава России, генеральный директор — академик РАН Е.И. Чазов, ныне — ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии”” Минздрава России, генеральный директор — академик РАН С.А. Бойцов.

В каждом из них имелся опыт проведения подобных исследований. В ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины” Минздрава России (НМИЦ ТПМ) имелся полувековой опыт проведения международных эпидемиологических исследований, в т.ч. SAHR (Тhe Stress, Aging and Health Study in Russia), гранта Национального института старения (NIA) США № R01 AG026786, 2006/09-2011/08 [4], в ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии” Минздрава России (здесь и далее приведены названия учреждений на момент написания статьи) имелся опыт разработки Федеральной целевой программы “Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации” [5], а также обследования населения Западного округа Москвы [6], в ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова” Минздрава России были выполнены обследование сотрудников Сбербанка [7] и НИКА (Национальное Исследование рисКа сердечно-сосудистых осложнений при метАболическом синдроме) [8].

В 2011г началась подготовка протокола исследования. В этой работе участвовали все заинтересованные ученые и эксперты из трех центров. Были обоснованы и отобраны регионы. В апреле 2012г состоялось стартовое совещание, на котором было объявлено о намерении провести исследование эпидемиологии ССЗ и ФР в различных регионах РФ и впервые прозвучало краткое название исследования — ЭССЕ-РФ.

НМИЦ ТПМ осуществлял организационнометодическую поддержку 7 регионов — Ивановская, Волгоградская, Вологодская и Тюменская области; Красноярский и Приморский края и республика Северная Осетия (Алания); НМИЦ имени В.А. Алмазова” Минздрава России — 3 регионов — города Санкт-Петербург, Самара и Оренбург. В зоне ответственности НМИЦ кардиологии было 2 региона (Воронежская и Томская области). Организационно-методическая поддержка включала: закупки единого комплекта оборудования и расходных материалов, финансирование исследования; обучение команды исследователей каждого региона с последующими мониторинговыми визитами; централизованный сбор биообразцов и формирование единой базы данных [9].

В исследовании ЭССЕ-РФ в 2012-2014гг принимали участие 13 регионов РФ (включая присоединившуюся Кемеровскую область), которые использовали единый протокол проведения исследования, биохимические показатели определяли централизовано в Федеральных центрах с использованием одинакового оборудования и набора реактивов. Исследование получило одобрение независимых Этических комитетов трех центров. Все обследуемые подписали информированное согласие.

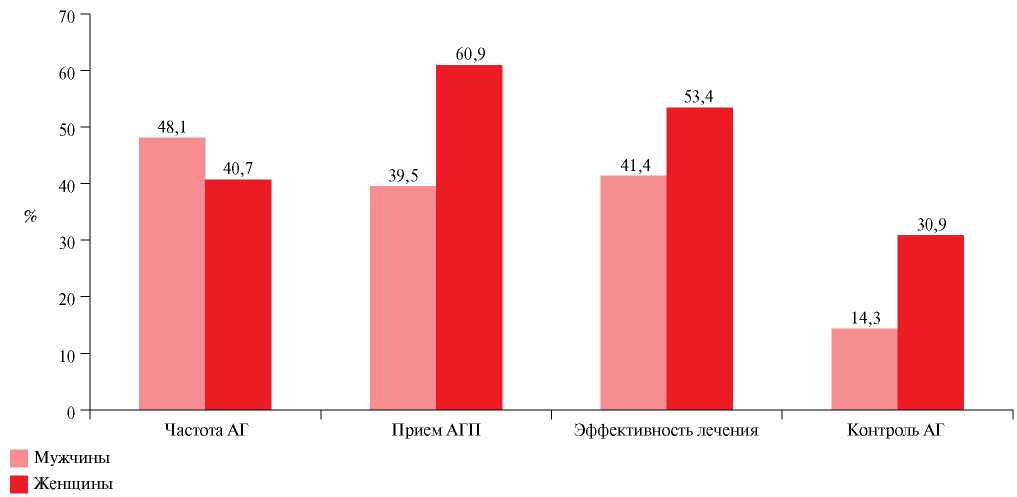

Уже первые полученные результаты были неожиданны. Оказалось, что распространенность артериальной гипертонии (АГ) в классическом определении — артериальное давление (АД) ≥140/90 мм рт.ст. и/или прием антигипертензивных препаратов, стандартизованная по евростандарту, возросла до 44% по сравнению с предыдущими годами (рисунок 1) [10]. В 2017г в ЭССЕ-РФ-2 были получены схожие результаты — 45,2% [11]. И в том, и в другом исследовании отмечался значительный рост этого показателя у мужчин при низком охвате лечением и неудовлетворительном контроле АД.

Рис. 1 Распространенность АГ, прием АГП и эффективность лечения, и контроль АГ у мужчин и женщин в ЭССЕ-РФ [10].

Примечание: АГП — антигипертензивные препараты.

Возможной причиной этого подъема АД можно считать увеличение распространённости ожирения, регистрирующегося у каждого четвертого мужчины — 26,7% мужчин трудоспособного возраста имеют лишний вес [12].

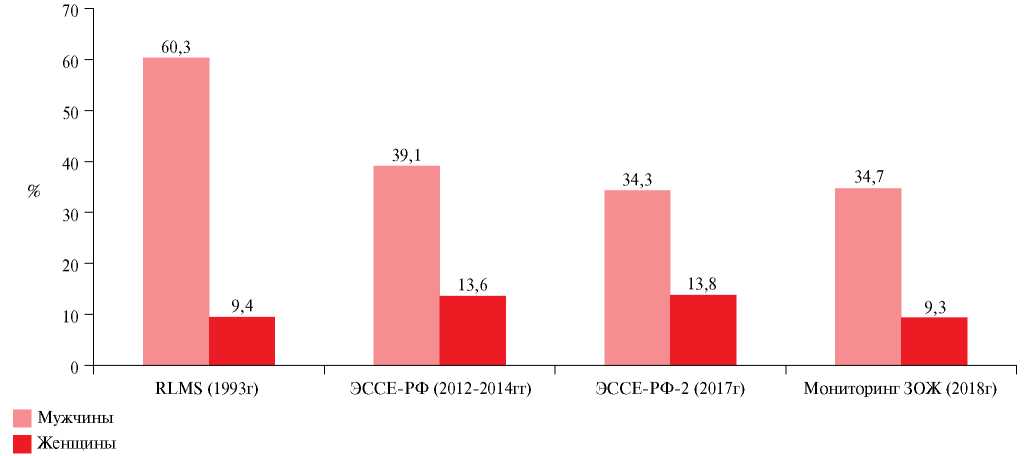

Нельзя не отметить факт снижения курения в мужской когорте обследуемых, при этом следует отметить, что было выявлено не только снижение частоты курения, но и снижение частоты закуривания или частоты некурения (рисунок 2). Молодые мужчины стали чаще отказываться от курения, чего нельзя сказать о молодых женщинах [13].

Рис. 2 Динамика курения в России с 1993 по 2019гг.

Примечание: RLMS — The Russia Longitudinal Monitoring Survey

После окончания одномоментного исследования в каждом центре сформировались научные направления, сфера приоритетного научного направления и аналитическая траектория.

Для НМИЦ ТПМ характерны работы, содержащие материалы по следующим аналитическим траекториям:

1. Распространённость традиционных ФР и их взаимосвязи с социально-экономическими ФР в различных регионах страны

При этом характеристика регионов занимает одно из первых мест, поскольку позволяет определить конкретные проблемы со здоровьем населения и предложить конкретные решения.

2. Улучшение стратификации сердечно-сосудистого риска (ССР) с использованием новейших биомаркеров

Биомаркеры занимают в настоящее время существенную позицию в реклассификации ССР на индивидуальном и на популяционном уровнях. Изучена распространенность и ассоциации высокочувствительного С-реактивного белка и мочевой кислоты [14]. Впервые показана распространенность повышенного уровня липопротеида(a) в популяции трудоспособного возраста и ассоциации с ССЗ [15]; рассмотрена роль высокочувствительного тропонина I в формировании ССР на популяционном уровне [16]. Изучаются новые маркеры по электрокардиограмме [17].

3. Поведенческие ФР и приверженность ЗОЖ

До настоящего времени в РФ проводились единичные исследования, в которых изучались поведенческие привычки. Благодаря полученным данным в РФ впервые предложен показатель (индекс): “Доля лиц, приверженных ЗОЖ”. Данный индекс является условной характеристикой ЗОЖ и включает в себя следующие индикаторы/компоненты: отсутствие курения, потребление овощей и фруктов ежедневно не <400 г, адекватную физическую активность (не <150 мин умеренной или 75 мин/нед. интенсивной физической нагрузки), нормальное (не >5,0 г/сут.) потребление соли, употребление алкоголя не >168 г/нед. чистого этанола для мужчин и не >84 г/нед. — для женщин [18]. Индекс внедрен в деятельность Росстата в качестве обязательного индикатора оценки здоровья в проводящихся исследованиях.

4. Изучение особенностей развития и прогрессирования атеросклероза различной локализации

На выборке из населения Иваново выполнено субисследование исследования ЭССЕ-РФ — АТЕРОГЕН-Иваново (Изучение особенностей развития и прогрессирования АТЕРОсклероза различной локализации, в т.ч. с учетом ГЕНетических и эпигенетических факторов сердечно-сосудистого риска). В рамках субисследования были изучены ультразвуковые параметры атеросклероза сонных и бедренных артерий у больных ишемической болезнью сердца. Впервые представлена распространенность периферического атеросклероза в популяции среднего возраста [19].

5. Распространенность семейной гиперхолестеринемии

Осуществляется оценка распространенности семейной гиперхолестеринемии в отдельных регионах РФ [20]. На основе популяционных данных была сформирована и внедрена в практическое здравоохранение концепция профилактики аутосомнорецессивных наследственных заболеваний.

6. Разработка полигенных шкал риска развития ХНИЗ (атеросклероза, АГ, СД, ожирения, остеопороза и др.) [21-23].

7. Сравнительная характеристика ФР остеопороза и атеросклероза

Были выявлены дополнительные факторы, ассоциированные с суммарным риском по шкалам SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) и FRAX (Fracture Risk Assessment Tool — шкала оценки 10-летней вероятности остеопорозных переломов) среди городского населения РФ [24].

В НМИЦ им. В.А. Алмазова разрабатывались следующие научные направления:

1. Распространенность и ассоциация с ФР субклинического поражения артерий

В популяции жителей Санкт-Петербурга отмечалась невысокая распространенность субклинического поражения артерий по данным различных методов его диагностики. Маркеры субклинического поражения артерий слабо коррелировали между собой, что не позволяет считать их взаимозаменяемыми методами диагностики. Главными детерминантами субклинических сосудистых изменений являлись возраст и АГ вне зависимости от пола.

2. Распространенность поведенческих ФР ССЗ и их взаимосвязь с социально-экономическими, биологическими ФР и психоэмоциональным статусом

В случайной выборке жителей Санкт-Петербурга зарегистрирована высокая распространенность дислипидемии, ожирения, АГ и гипергликемии, а также курения. Мужской пол, молодой возраст, низкий доход, отсутствие высшего образования и тревожно-депрессивные расстройства являются основными факторами, определяющими профиль поведенческих и биологических ФР.

3. Кардиометаболические и молекулярно-генетические детерминанты предгипертензии у субъектов в популяционной выборке РФ

У трети обследованных жителей РФ в возрасте 25-64 лет зарегистрирована предгипертензия со значимо более высокой распространенностью среди мужчин. Помимо мужского пола и старшего возраста вероятность развития предгипертензии ассоциирована с ожирением и метаболическими нарушениями (дислипидемией, гипергликемией). Распространенность негативных поведенческих ФР выше у участников с предгипертензией по сравнению с группой оптимального и нормального АД, особое внимание, по-прежнему, следует обращать на избыточное потребление соли.

4. Генетические маркеры метаболического синдрома в российской популяции

В российской популяции подтверждена ассоциация между аллелем риска rs9939609 гена FTO с развитием абдоминального ожирения, а также между аллелем риска rs1225537 гена TCF7L2 с развитием гипергликемии. Показано различное сочетание между собой компонентов метаболического синдрома в группе мужчин и женщин у носителей аллелей риска s9939609 гена FTO и rs1225537 гена TCF7L2.

5. Метаболически здоровое ожирение: предикторы трансформации в нездоровый фенотип

Исходно значимо более высокие уровни АД, инсулинорезистентности, липопротеинов низкой плотности и мочевой кислоты, а также рост уровня глюкозы с течением времени ассоциировались с трансформацией метаболически здорового в нездоровый фенотип у лиц с ожирением через 6,5 лет наблюдения. У всех лиц с фенотипом метаболически здорового ожирения происходило значимое увеличение окружности талии в динамике, сопровождаясь увеличением индекса массы тела только у лиц, перешедших в категорию метаболического нездоровья.

6. Концепция преждевременного и “супернормального” сосудистого старения — распространенность и детерминанты на популяционном уровне

На популяционном уровне феномен преждевременного старения встречается в 16-19% и “супернормальное” старение сосудов в 10% случаев без значимого гендерного преобладания. АГ, ожирение и метаболические факторы являются определяющими факторами, вызывающими старение с наличием возрастных особенностей сохранения идеального состояния сосудов. Результаты данного исследования в российской популяции подчеркивают важность оценки состояния сосудистой стенки с применением различных методов определения сосудистой жесткости и с учетом возраста, уровня АД и метаболического профиля.

7. Взаимосвязь нарушений дыхания во сне с ССР

Результаты оценки жалоб на наличие храпа и апноэ в исследовании ЭССЕ-РФ выявили высокую частоту жалоб на храп в общей популяции с превалированием среди мужчин. С возрастом увеличивается частота храпа и апноэ. Общими ФР для храпа и апноэ являются мужской пол, индекс массы тела, старший возраст, злоупотребление алкоголем. Основные ФР и заболевания сердечнососудистой системы коморбидны с нарушениями дыхания во сне. Сонливость была основным измеряемым по опросникам симптомом, встречаемость которого повышалась при жалобах на храп и на апноэ. Различия по частоте ФР ССЗ среди жалующихся на храп или апноэ свидетельствует об их значительной субъективности.

Специалисты НМИЦ кардиологии изучают следующие проблемы:

1. Распространенность ФР у пациентов с АГ, предгипертонии, в первую очередь метаболических, в различных возрастных группах изучаемой выборки российской популяции. Впервые на большой выборке получены объективные данные о распространенности основных ФР ССЗ у больных АГ, включая ожирение и метаболические нарушения, получивших особую актуальность в последние десятилетия [25].

2. Распространенность ожирения, метаболического синдрома, СД, в т.ч. среди лиц с повышенным уровнем АД. Исследователи подробно проанализировали распространенность различных форм ожирения и связь абдоминального ожирения (АО) с социально-экономическим статусом респондентов. Распространенность АО в РФ составила 55%, тогда как доля лиц с ожирением, определяемым по индексу массы тела, была значительно ниже (33,4%). Была выявлена обратная связь между АО и курением (р<0,0001) [26].

Была проведена оценка истинной распространенности СД в России, в т.ч. среди больных АГ. Исследование показало высокую распространенность СД в обследованной популяции. Распространенность СД среди больных АГ составляла ~14%, а впервые выявленный СД среди лиц с АГ регистрировался в 5,2% случаев. По-видимому, сам факт диспансерного наблюдения больных АГ дает возможность оценить показатели углеводного обмена и выявить СД [27]. Полученные данные о плохо контролируемой АГ, высокой частоте АГ, сочетающейся с метаболическими нарушениями, включая СД и поражение почек, свидетельствуют о недостаточной информационно-просветительской работе, как среди населения в целом, так и среди больных АГ.

3. Распространенность протромботических состояний с использованием традиционных и новых маркеров (ТромбоПас)

Специалистами НМИЦ кардиологии впервые проведен анализ коагулогических ФР ССЗ (фибриногена, D-димера и глобального показателя, характеризующего антикоагулянтную функцию системы протеина С – ТромбоПас) в популяции взрослого населения г. Томска и их взаимосвязи с основными демографическими и клиническими характеристиками [26]. Показано, что наличие хотя бы одного из маркеров гиперкоагуляции, к которым относили уровень фибриногена >3,7 г/л, D-димера — 500 нг/мл, а индекс ингибирования образования тромбина в тесте ТромбоПас (PICI%) ≤84%, выявлено у 55,4% обследованных. Исследование показало высокий риск тромботических осложнений ССЗ в исследованной выборке, что обосновывает целесообразность разработки адекватных методов их профилактики.

4. Изучение распространенности атеросклеротического поражения и жесткости артерий методами объемной сфигмографии, дуплексного сканирования и др. в различных популяциях (у лиц с повышенным уровнем АД и с нормотензией)

В рамках ЭССЕ-РФ было проведено оригинальное исследование состояния сосудистой стенки по данным объемной сфигмографии в популяции взрослого населения РФ на примере жителей г. Томска. Впервые для жителей России были получены референсные значения показателей жесткости: для сердечно-лодыжечного сосудистого индекса CAVI (cardio-ankle vascular index,) и аортальнолодыжечной скорости пульсовой волны, которые продемонстрировали существенную зависимость от возраста. В обследованной выборке повышенная жесткость артерий (с учетом полученных возрастных референсных значений в виде 90-го процентиля) по показателю аортально-лодыжечной скорости пульсовой волны выявлялась у 37,8% обследованных, по показателю CAVI — у 16,6%. Показана высокая частота выявления повышенной жесткости артериальной стенки среди пациентов с АГ. Исследование подтвердило высокий потенциал метода объемной сфигмографии в решении задач выявления бессимптомного поражения стенки магистральных сосудов и дало первую оценку распространенности нарушений, выявляемых этим методом [28].

5. Распространенность поражения почек у лиц с АГ, ожирением и СД

Благодаря ЭССЕ-РФ были получены отсутствующие раннее данные о распространенности нарушений функции почек в российской популяции 24-65 лет, включая лиц с АГ. Нарушения функции почек оценивались на основании расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СКФ-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). В обследованной выборке распространенность нарушения функции почек составила 26,5%. Наиболее неблагоприятной была ситуация у лиц с АГ, распространенность выраженного снижения СКФ у них была в 2 раза выше по сравнению с лицами без АГ. Кроме того, были получены данные о недостаточном контроле АД среди лиц с АГ и нарушенной функцией почек. У половины лиц с повышенным АД и сниженной функцией почек антигипертензивная терапия не проводилась, что является крайне неблагоприятным фактом, и свидетельствует о недостаточном охвате диспансерным наблюдением этой категории больных [29].

Дальнейшее расширение географии ЭССЕРФ проводилось уже в НМИЦ ТПМ в рамках исследования ЭССЕ-РФ-2, включившего представительные выборки из населения четырех регионов (Омская, Рязанская области, Республика Карелия и Краснодарский край). В протокол ЭССЕ-РФ-2 были внесены изменения, затронувшие некоторые модули вопросника, в перечень лабораторных показателей добавлены печеночные биомаркеры. Таким образом, сейчас в ЭССЕ-РФ входят 17 центров РФ, в составе которых >26 тыс. мужчин и женщин 20-64 лет.

Важнейшей работой, выполняемой при координации НМИЦ ТПМ, является проспективное наблюдение за жизненным статусом когорты, включившей в себя лиц, обследованных в рамках ЭССЕ-РФ и ЭССЕ-РФ-2. На основании данных о фатальных и нефатальных событиях выполняется анализ ФР в связи с общей и сердечно-сосудистой смертностью в РФ.

В настоящее время проводится следующее исследование — ЭССЕ-РФ-3. Его отличием стал беспрецедентный объем выборки (30 центров, 60 тыс. человек в возрасте 35-74 лет). Использование современных технологий взятия образцов для непосредственного и отдалённого определения биомаркеров и хранения их в Биобанке НМИЦ ТПМ позволяет проводить последовательное изучение роли биологического материала независимо от времени взятия крови. Вопросник расширен за счёт внесения модулей о когнитивной функции, COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) и оценке территории, находящейся в шаговой доступности. В перечень изучаемых биохимических показателей вошли липидный профиль, глюкоза, высокочувствительный С-реактивный белок, креатинин, печеночные пробы и фибриноген.

Эпидемиологическое исследование ЭССЕ-РФ богато по объему включенного материала. Уже подготовлены кандидатские и докторские диссертации, множество статей, опубликованных в высокорейтинговых отечественных и зарубежных журналах, сделано множество докладов на международных и российских конференциях. Изучение эпидемиологии биомаркеров становится обязательной частью эпидемиологических исследований как основы для перехода к персонализированной медицине. Исследование представляется неиссякаемым, но, к сожалению, является практически единственным источником информации о профиле ФР ХНИЗ в стране.

Исследование ЭССЕ-РФ выполнялось, как правило, под руководством специалистов медицинских университетов, научных центров и областных кардиодиспансеров, иначе говоря, не только специалистов в эпидемиологии неинфекционных заболеваний, но в большинстве случаев — клинических дисциплин. Центрам-участникам были выданы свидетельства, удостоверяющие их участие в многоцентровом исследовании ЭССЕ-РФ.

В заключение хотелось бы отметить, что эпидемиологические исследования являются важнейшим научным инструментом оценки распространенности заболеваний, их ФР, а также прогнозирования. На основании полученных данных системой здравоохранения и медицинским сообществом определяются приоритеты, разрабатываются стратегии (популяционная и стратегия высокого риска), для их реализации создается нормативно-правовая база.

Ограничения исследования ЭССЕ-РФ. В исследование ЭССЕ-РФ включены данные обследования представительных выборок населения 25-64 лет 13 субъектов РФ, 4 субъектов РФ в исследование ЭССЕ-РФ-2. В число обследованных не вошли тяжёлые больные, т.к. сбор данных на дому не был предусмотрен. Кроме того, не вошли лица, ведущие асоциальный образ жизни.

Благодарности. Авторы благодарят организаторов и экспертов проекта: внесших большой вклад в разработку проекта: Москва: Балахонова Т.В., Деев А. Д., Добровольский А. Б., Доценко А. Н., Еганян Р.А., Имаева А. Э., Капустина А.В., Концевая А. В., Мамедов М. Н., Масенко В. П., Метельская В. А., Мешков А. Н., Mуромцева Г. А, Оганов Р. Г., Ощепкова Е.В., Панченко Е. П., Потемкина Р.А. Пустеленин А.В., Рогоза А.Н., Рябыкина Г.В., Скрипникова И.А., Титов В. Н., Ткачева О. Н., Худяков М.Б. Санкт-Петербург: Баранова Е.И., Костарева А.А.

Благодарности руководителям и ответственным исполнителям в регионах России, без которых невозможно было бы проведение исследования: Владикавказ (Северная Осетия — Алания): Гутнова С.К., Тогузова З.А., Толпаров Г.В.; Владивосток: Невзорова В.А., Кулакова Н.В.; Волгоград: Недогода С.В., Чумачек Е.В.; Вологда: Ильин В.А., Касимов Р.А., Шабунова А.А., Калачикова О.Н.; Воронеж: Фурменко Г.И., Минаков Э.В.; Иваново: Назарова О.А., Белова О.А., Романчук С.В.; Красноярск: Гринштейн Ю.И., Петрова М.М.; Оренбург: Либис Р.А., Исаева Е.Н.; Самара: Дупляков Д.В., Гудкова С.А.; Санкт-Петербург: Конради А.О., Ротарь О.П.; Томск: Карпов Р. С., Трубачева И.А., Кавешников В. С., Серебрякова В. Н.; Тюмень: Медведева И.В., Шава В.П., Ефанов А.Ю.

Список литературы

1. WHO. First Global Ministerial Conference on Healthy Lifestyles and NCD Control — About the conference [Electronic resource]. 2011. URL: https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2011/04/first-global-ministerial-conference-on-healthy-lifestyles-and-ncd-control/about-the-conference (дата доступа: 12.07.2021).

2. Выступление В. В. Путина на первой глобальной министерской конференции [Электронный ресурс]. https://ria.ru/20100913/275198820.html (дата доступа: 10.07.2021).

3. United Nations. Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases. [Electronic resource]. 2012. URL: https://www.euro.who.int/ru/media-centre/events/events/2011/04/first-global-ministerial-conference-on-healthy-lifestyles-and-ncd-control (дата доступа: 10.07.2021).

4. Shkolnikova M, Shalnova S, Shkolnikov V, et al. Biological mechanisms of disease and death in Moscow: rationale and design of the survey on Stress Aging and Health in Russia (SAHR). BMC Public Health. 2009;9(1):1-16.

5. Ощепкова Е. В. Пятилетние итоги реализации федеральной целевой программы “Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации” (2002-2006). Атмосфера. Новости кардиологии. 2007;1:23-6.

6. Уразалина С. Ж., Рогоза А. Н., Балахонова Т.В. и др. Взаимосвязь “сосудистого” возраста с показателями субклинического атеросклеротического поражения артериальной стенки у женщин с низки и умеренным сердечно-сосудистым риском по шкале “SCORE” Сердце: журнал для практикующих врачей. 2010; 9(5):271-6.

7. Ротарь О. П., Трифонова Е. А., Коростовцева Л. С. и др. Адаптация к профессиональному стрессу и риск метаболического синдрома у работников банка. Артериальная гипертензия. 2011;17(1):25-33. doi:10.18705/1607-419X-2011-1.

8. Ротарь О. П., Либис Р. А., Исаева Е. Н. и др. Распространенность метаболического синдрома в разных городах РФ. Российский кардиологический журнал. 2012;17(2):55-62.

9. Научно-организационный комитет проекта ЭССЕ-РФ. Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России (ЭССЕ-РФ). Обоснование и дизайн исследования. Профилактическая медицина. 2013;16(6):25-34.

10. Бойцов С.А., Баланова Ю.А., Шальнова С.А. и др. Артериальная гипертония среди лиц 25-64 лет: распространенность, осведомленность, лечение и контроль. По материалам исследования ЭССЕ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014;14(4):4-14. doi:10.15829/1728-8800-2014-4-4-14.

11. Баланова Ю. А., Шальнова С. А., Имаева А. Э. и др. Распространенность артериальной гипертонии, охват лечением и его эффективность в Российской Федерации (данные наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ-2). Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2019;15(4):450-66. doi:10.20996/1819-6446-2019-15-4-450-466.

12. Kontsevaya A, Shalnova S, Deev A, et al. Overweight and Obesity in the Russian Population: Prevalence in Adults and Association with Socioeconomic Parameters and Cardiovascular Risk Factors. Obes. Facts. Karger Publishers. 2019;12(1):103-14. doi:10.1159/000493885.

13. Баланова Ю.А., Шальнова С. А., Деев А. Д. и др. Распространенность курения в России. Что изменилось за 20 лет? Профилактическая медицина. 2015;18(6):47-52. doi:10.17116/profmed201518647-52.

14. Евстифеева С. Е., Шальнова С. А., Куценко В.А. и др. Связь высокочувствительного С-реактивного белка с фатальными и нефатальными сердечно-сосудистыми событиями у лиц трудоспособного возраста (данные проспективного исследования ЭССЕ-РФ). Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4399. doi:10.15829/1560-4071-2021-4399.

15. Шальнова С. А., Ежов М. В., Метельская В. А. и др. Ассоциации липопротеида(а) с факторами риска атеросклероза в российской популяции (данные наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2019;15(5):612-21. doi:10.20996/1819-6446-2019-15-5-612-621.

16. Шальнова С. А., Драпкина О.М., Концевая А. В. и др. Пилотный проект по изучению тропонина I в представительной выборке одного из регионов- участников исследования ЭССЕ-РФ: распределение в популяции и ассоциации с факторами риска. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(4):2940. doi:10.15829/1728-8800-2021-2940.

17. Муромцева Г.А., Вилков В. Г., Шальнова С. А. и др. Распространенность удлиненного QRS (>110 мс) среди населения в зависимости от пола, возраста и места проживания. Российский кардиологический журнал. 2020;25(6):3478). doi:10.15829/1560-4071-2020-3478.

18. Шальнова С. А., Максимов С. А., Баланова Ю. А. и др. Приверженность к здоровому образу жизни в российской популяции в зависимости от социально-демографических характеристик населения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(2):2452. doi:10.15829/1728-8800-2020-2452.

19. Мешков А. Н., Бойцов С. А., Ершова А.И. и др. Исследование АТЕРОГЕН-ИВАНОВО “Изучение особенностей развития и прогрессирования АТЕРОсклероза различной локализации, в том числе с учетом ГЕНетических и эпигенетических факторов сердечно-сосудистого риска — субисследование ЭССЕ-ИВАНОВО” — дизайн, алгоритм. Профилактическая медицина. 2013;16(6):11-20.

20. Meshkov AN, Ershova AI, Kiseleva AV, et al. on behalf of the FH-ESSE-RF Investigators. The Prevalence of Heterozygous Familial Hypercholesterolemia in Selected Regions of the Russian Federation: The FH-ESSE-RF Study. J Personalized Medicine. 2021;11(6):464. doi:10.3390/jpm11060464.

21. Ershova AI, Meshkov AN, Bazhan SS, et al. The prevalence of familial hypercholesterolemia in the West Siberian region of the Russian Federation: A substudy of the ESSE-RF. PLoS ONE. 2017;12(7):e0181148. doi:10.1371/journal.pone.0181148.

22. Meshkov A, Ershova A, Kiseleva A, et al. The LDLR, APOB, and PCSK9 Variants of Index Patients with Familial Hypercholesterolemia in Russia. Genes (Basel). 2021;12(1):66. doi:10.3390/genes12010066.

23. Kiseleva A, Klimushina M, Sotnikova E, et al. Cystic Fibrosis Polymorphic Variants in a Russian Population. Pharmgenomics Pers Med. 2020;13:679-86. doi:10.2147/PGPM.S278806.

24. Мягкова М. А., Скрипникова И.А., Косматова О. В. и др. Ассоциации абсолютного риска остеопорозных переломов (FRAX®) и суммарного сердечно-сосудистого риска (SCORE) среди городского населения Российской Федерации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019;18(5):108-116. doi:10.15829/1728-8800-2019-5-108-116.

25. Чазова И. Е., Жернакова Ю. В., Ощепкова Е. В. и др. Распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в российской популяции больных артериальной гипертонией. Кардиология. 2014;54(10):4-12. doi:10.18565/cardio.2014.10.4-12.

26. Жернакова Ю.В., Чазова И. Е., Ощепкова Е. В. и др. Распространенность сахарного диабета в популяции больных артериальной гипертонией. По данным исследования ЭССЕ-РФ. Системные гипертензии. 2018;15(1):56-62. doi:10.26442/2075-082X_15.1.56-62.

27. Жернакова Ю. В., Железнова Е. А., Чазова И. Е. и др. Распространенность абдоминального ожирения в субъектах Российской Федерации и его связь с социально-экономическим статусом, результаты эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ. Терапевтический архив. 2018;90(10):14-22. doi:10.26442/terarkh2018901014-22.

28. Добровольский А. Б., Титаева Е. В., Яровая Е. Б. Коагулогические факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в популяции взрослого населения Томска. Системные гипертензии. 2013;10(4):50-4. doi: 10.26442/SG28986.

29. Ощепкова Е. В., Жернакова Ю. В., Долгушева Ю. А. и др. Распространенность нарушения функции почек при артериальной гипертонии (по данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ). Системные гипертензии. 2015;12(3):19-24. doi:10.26442/SG29093.

Об авторах

С. А. БойцовРоссия

Бойцов Сергей Анатольевич — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, генеральный директор.

Москва.

О. М. Драпкина

Россия

Драпкина Оксана Михайловна — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор.

Москва.

Е. В. Шляхто

Россия

Шляхто Евгений Владимирович — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, генеральный директор.

Санкт-Петербург.

А. О. Конради

Россия

Конради Александра Олеговна — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора по научной работе.

Санкт-Петербург.

Ю. А. Баланова

Россия

Баланова Юлия Андреевна — кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва.

Ю. В. Жернакова

Россия

Жернакова Юлия Валерьевна — доктор медицинских наук, профессор, Учёный секретарь института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова.

Москва.

В. А. Метельская

Россия

Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель отдела изучения биохимических маркеров риска хронических неинфекционных заболеваний.

Москва.

Е. В. Ощепкова

Россия

Ощепкова Елена Владимировна — доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела гипертонии института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова.

Москва.

О. П. Ротарь

Россия

Ротарь Оксана Петровна — доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний.

Санкт-Петербург.

С. А. Шальнова

Россия

Шальнова Светлана Анатольевна — доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва.

Тел.: +7 (903) 238-87-83

Рецензия

Для цитирования:

Бойцов С.А., Драпкина О.М., Шляхто Е.В., Конради А.О., Баланова Ю.А., Жернакова Ю.В., Метельская В.А., Ощепкова Е.В., Ротарь О.П., Шальнова С.А. Исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Десять лет спустя. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(5):3007. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-3007

For citation:

Boytsov S.A., Drapkina O.M., Shlyakhto E.V., Konradi A.O., Balanova Yu.A., Zhernakova Yu.V., Metelskaya V.A., Oshchepkova E.V., Rotar O.P., Shalnova S.A. Epidemiology of Cardiovascular Diseases and their Risk Factors in Regions of Russian Federation (ESSE-RF) study. Ten years later. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2021;20(5):3007. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-3007

JATS XML