Перейти к:

Результаты проспективного наблюдения больных артериальной гипертонией с сопутствующими хроническими болезнями органов дыхания в рутинной практике. Часть I. Характеристика неблагоприятных событий

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3383

Аннотация

Наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием (ССЗ) и фактором риска основных причин смерти является артериальная гипертония (АГ), распространенность которой в России составляет 44%. Сочетание АГ и хронических болезней органов дыхания (БОД) может приводить к взаимовлиянию болезней, и ухудшать прогноз.

Цель. Изучить отдаленные исходы у больных АГ с БОД при наблюдении в условиях поликлиники первичного звена здравоохранения.

Материал и методы. Проведено проспективное наблюдательное исследование амбулаторных больных АГ (n=156, возраст 63,4±8,8 лет, мужчин 27,6%), из них у 49 была бронхиальная астма, у 20 — хроническая обструктивная болезнь легких (n=69; группа с БОД). Комбинированная первичная конечная точка (КТ) включала: смерть, инфаркт миокарда, мозговой инсульт, транзиторную ишемическую атаку, реваскуляризацию артерий, стенокардию, атеросклероз периферических артерий (стеноз >50%), сердечную недостаточность, фибрилляцию предсердий и желудочковую экстрасистолию >30 в ч. Вторичные КТ: гипертонический криз, госпитализация, вызов скорой медицинской помощи и временная нетрудоспособность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, пневмония, хроническая дыхательная недостаточность. Третичные

КТ: повышение уровня артериального давления (АД) без гипертонического криза, потребовавшее коррекции терапии АГ, ухудшение течения БОД (увеличение суммарного балла по вопроснику ACQ-5 или тесту CAT без признаков обострения), острый бронхит, другие острые заболевания и обострения хронических, потребовавшие госпитализации, новые клинически значимые хронические заболевания, не вошедшие в первичную и вторичную КТ.

Результаты. Продолжительность наблюдения составила 29±8 мес. По частоте событий первичной КТ группы не различались. Частота вторичных и третичных КТ была больше в группе с БОД за счет "респираторных" событий и эпизодов дестабилизаций АД, требующих коррекции лечения АГ (p<0,01). У больных АГ с БОД кумулятивная выживаемость оказалась ниже, а кумулятивный риск наступления неблагоприятных событий — выше.

Заключение. Необходимы более крупные исследования в данной области, а также анализ факторов, ассоциированных с неблагоприятными исходами у больных АГ, включающий характеристики АД и учет БОД, с целью совершенствования профилактических подходов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Смирнова М.И., Курехян А.С., Горбунов В.М., Андреева Г.Ф., Кошеляевская Я.Н., Деев А.Д. Результаты проспективного наблюдения больных артериальной гипертонией с сопутствующими хроническими болезнями органов дыхания в рутинной практике. Часть I. Характеристика неблагоприятных событий. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(10):3383. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3383

For citation:

Smirnova M.I., Kurekhyan A.S., Gorbunov V.M., Andreeva G.F., Koshelyaevskaya Ya.N., Deev А.D. Prospective follow-up of hypertensive patients with concomitant chronic respiratory diseases in routine practice. Part I. Characterization of adverse events. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(10):3383. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3383

Введение

Наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием (ССЗ) и фактором риска (ФР) таких основных причин смерти, как инфаркт миокарда и мозговой инсульт, является артериальная гипертония (АГ), распространенность которой в Российской Федерации (РФ) велика и по данным крупного эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации) составляет 44% [1]. В последнее время во многих экономически развитых странах, благодаря внедрению современных методов диагностики и лечения ССЗ, а также модификации ФР было достигнуто снижение уровня заболеваемости и смертности среди взрослого населения. Однако контроль такого ФР, как АГ, все еще является недостаточным: целевого уровня артериального давления (АД) на антигипертензивной терапии (АГТ) достигают только 41% мужчин и 53% женщин [1].

Отличительной особенностью больных АГ старших возрастных групп является часто встречающиеся коморбидность и мультиморбидность, что связывают с более длительным воздействием различных, зачастую нескольких, ФР [2]. Хронические болезни органов дыхания (БОД), как и ССЗ, являются одними из наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний. По данным популяционного исследования Северо-Западного региона РФ, обструктивные изменения при спирометрии с бронходилатационным тестом, характерные для хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) выявлены у 6,8% взрослых в возрасте 35-70 лет (n=2974), а в старших возрастных группах 55-64 года и 65-70 лет — у 8,8 и 12,3%, соответственно [3]. По данным популяционных исследований бронхиальная астма (БА) распространена примерно также, у 7% населения РФ [4], хотя на диспансерном учете состоит существенно меньшее количество пациентов (Росстат, форма 12).

Известно, что у больных ХОБЛ ССЗ встречаются в 2 раза чаще, чем у пациентов без ХОБЛ, при этом риск ишемической болезни сердца (ИБС), нарушений ритма сердца, сердечной недостаточности, заболеваний периферических артерий повышен в 2-5 раз [5]. Основной причиной смерти больных ХОБЛ с легким течением и средней тяжести является не дыхательная недостаточность, а именно сердечно-сосудистые осложнения (ССО) [6]. БА независимо от курения и других ФР ССЗ ассоциирована с ИБС у женщин [7]. При этом АГ может встречаться более чем у трети больных хроническими БОД (в старших возрастных группах — у >80% пацентов) [8][9]. Кроме того, используемые для регулярной терапии БОД противовоспалительные и бронхолитические препараты могут влиять на сердечно-сосудистую систему; применение некоторых сердечнососудистых препаратов связывают с течением БОД [10]. Например, β-адреноблокаторы способствуют развитию бронхообструкции и могут вызвать обострение БА, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента за счет влияния на уровень брадикинина могут способствовать развитию или усугублению кашля, а β2-агонисты — влиять на ритм сердца, уровень АД и калия. Сочетание АГ с ХОБЛ или БА может приводить к взаимовлиянию болезней, создавать трудности в ведении больных и ухудшать прогноз [11]. Отмеченное нацеливает на проведение исследований в области анализа событий в длительных наблюдениях больных АГ и БОД для поиска дополнительных направлений профилактики неблагоприятных исходов, ее совершенствования.

Цель исследования — изучить отдаленные исходы у больных АГ с БОД при наблюдении в условиях первичного звена здравоохранения.

Материал и методы

Проведено проспективное наблюдательное когортное исследование больных АГ, обращающихся к кардиологу муниципальной поликлиники, часть которых имела сопутствующие БА или ХОБЛ.

Критерии включения:

- мужчины и женщины в возрасте 30-79 лет,

- наличие регулярной АГТ не <2 нед. подряд с уровнем клинического АД на момент включения <180/110 мм рт.ст.,

- у больных БА или ХОБЛ наличие верифицирующей диагноз медицинской документации (например, выписки из истории болезни, заключения пульмонолога), — наличие информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии невключения:

- симптоматическая АГ,

- состояния, препятствующие проведению качественного суточного мониторирования АД (СМАД) — постоянная форма фибрилляции предсердий, психические заболевания и др.,

- регистрация разовых значений систолического АД ≥200 мм рт.ст. или диастолического АД ≥115 мм рт.ст. при СМАД, самоконтроле АД или клиническом измерении,

- острые заболевания и сопутствующие хронические в стадии обострения/декомпенсации,

- беременность, лактация.

Пациенты включались последовательно на амбулаторном приеме кардиолога в 2013-2015гг в поликлиническом отделении № 5 МУЗ Люберецкая районная больница № 1 Московской области.

Все пациенты проходили обследование исходно (визит 1) и затем дважды: через 6 мес. (визит 2) и 12 мес. (визит 3). На 1 и 3 визитах осуществлялись сбор анамнеза, физикальный осмотр, антропометрия, измерения клинического АД и СМАД, спирометрия, общий и биохимический анализы крови, на втором визите сбор анамнеза, измерения клинического АД, осмотр. Регистрировались сведения о медикаментозной терапии заболеваний пациентов.

Измерения клинического АД проводили трижды с интервалом 1-2 мин автоматическим тонометром на обеих руках с выбором для дальнейших измерений руки с более высокими показателями АД и затем однократным измерением в ортостазе через 1 мин. Результаты СМАД удовлетворяли следующим критериям качества: продолжительность мониторирования ≥23 ч, ≥56 успешных измерений АД, отсутствие "пробелов" в записи длительностью >1 ч [12]. Измерения АД в дневное время (7:0022:59) проводились с интервалом 15 мин, в ночное время (23:00-6:59) с интервалом 30 мин.

Вопросник ACQ-5 (Asthma Control Questionnaire) применялся для оценки контроля симптомов БА [13], тест CAT (COPD Assessment Test) — для оценки влияния ХОБЛ на качество жизни пациента [14].

Сбор информации о неблагоприятных событиях осуществляли и после 12 мес. наблюдения. Он был продолжен через 2 мес. от визита 3 последнего включенного пациента и проводился путем телефонного опроса, начиная с первого включенного больного. Все неблагоприятные события категоризовали на три типа конечных точек (КТ).

Комбинированная первичная КТ включала: смерть по любой причине, инфаркт миокарда, мозговой инсульт, транзиторную ишемическую атаку, реваскуляризацию артерий, стенокардию напряжения, новые случаи значимого атеросклероза периферических артерий (стеноз >50%), острую сердечную недостаточность, развитие и прогрессирование хронической сердечной недостаточности, фибрилляцию предсердий (новые случаи) и частую желудочковую экстрасистолию (>30 в ч).

Вторичные КТ: гипертонический криз; госпитализация по поводу ССЗ, обострения БА и ХОБЛ; вызов скорой медицинской помощи (СМП) по поводу ССЗ, БА или ХОБЛ; временная нетрудоспособность по поводу ССЗ, БА или ХОБЛ; пневмония; развитие или прогрессирование хронической дыхательной недостаточности.

Третичные КТ: ухудшение течения АГ (повышение уровня АД без гипертонического криза, потребовавшее коррекции АГТ) и БОД (увеличение суммарного балла по вопроснику ACQ-5 и тесту CAT без признаков обострения), острый бронхит; другие острые заболевания и обострения хронических, потребовавшие госпитализации; впервые выявленные клинически значимые хронические заболевания, не вошедшие в первичную и вторичную КТ.

Сведения о КТ подтверждали путем оценки первичной документации (свидетельство о смерти, выписка из истории болезни и др.). Протокол исследования был одобрен этическим комитетом НМИЦ ТПМ Минздрава России.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы "SPSS, v21" (IBM Inc., США). Использовались методы описательной статистики: оценка частот изучаемых показателей, анализ средних величин, стандартных отклонений и ошибок. Для анализа межгрупповых отличий использовался критерий Пирсона. Для оценки значимости различий количественных переменных использовался дисперсионный анализ (ANOVA). В анализе выживаемости (регрессия Кокса) оценивалось время до наступления КТ. Показатели приведены в виде средних величин (М) с соответствующим стандартным отклонением (SD). Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

Основные исходные характеристики пациентов

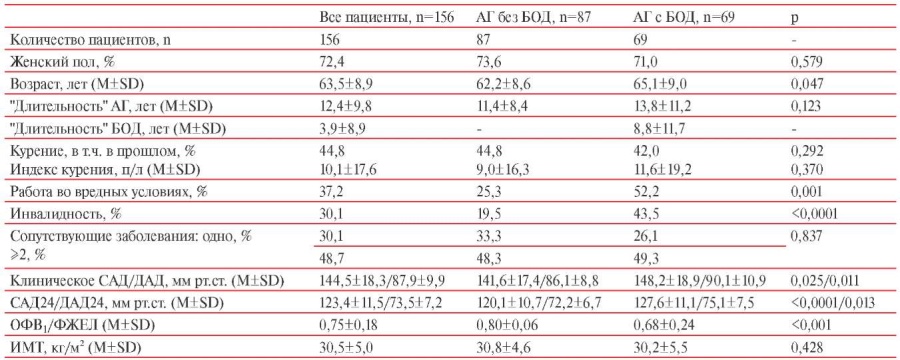

Включено 156 больных АГ II-III стадии, из них 72,4% женщин. Средний возраст участников составил 63,4±8,8 лет. Все пациенты были разделены на 2 группы: АГ без БОД (n=87) и АГ с БОД (n=69, из них 49 с БА, 20 с ХОБЛ). Пациенты с БОД оказались старше (p=0,047), достоверно чаще имели анамнез воздействия профессиональных вредных факторов (р=0,001) и группу инвалидности (р=0,001). По частоте сопутствующих заболеваний в целом не различались (ИБС, сахарный диабет и другие), однако среди пациентов с АГ и БОД было больше участников с патологией опорнодвигательного аппарата (дорсопатии, заболевания крупных суставов) — 11,6 vs 2,3%, соответственно (p=0,019). Показатели клинического АД в среднем были выше целевого уровня, и соответствовали АГ 1 ст. Показатели амбулаторного АД по данным СМАД, в среднем, не превышали пороговых значений (таблица 1). У 45 пациентов (28,8%) проводилась монотерапия АГ, остальные принимали комбинацию из двух и более антигипертензивных препаратов.

Таблица 1

Основные характеристики включенных пациентов

Примечание: п/л — пачка/лет, АГ — артериальная гипертония, БОД — болезни органов дыхания, ДАД — диастолическое АД, ИМТ — индекс массы тела, ОФВ1/ФЖЕЛ — соотношение объема форсированного выдоха за первую сек к форсированной жизненной емкости легких по данным спирометрии после ингаляции сальбутамола 400 мкг, САД — систолическое АД, 24 — среднесуточный показатель, р — значимость различий между группами с и без БОД.

Согласно оценке по вопроснику ACQ-5, у 47,0% пациентов с БА ее течение было неконтролируемым, у 20,4% — частично контролируемым, у 32,6% — контролируемым. По данным теста CAT симптомы ХОБЛ незначительно влияли на качество жизни у 15% пациентов, умеренно и выраженно у 40%, очень серьезно у 5%. Регулярную терапию БОД при включении в исследование получали лишь 56,5% больных (57,1% с БА и 55% с ХОБЛ). Еще 15 (21,7%) пациентов использовали только ингаляционные бронхолитики короткого действия для купирования респираторных симптомов и столько же пациентов (21,7%) не применяли какие-либо препараты для лечения БОД.

Данные проспективного наблюдения

Средняя продолжительность наблюдения составила 29,3±8,0 мес. (от 6 до 39 мес.). Все визиты исследования прошли 143 пациента: 7 отказались от участия на разных этапах наблюдения, 4 умерли, 2 поменяли место жительства. Причиной смерти двух пациентов была острая сердечная недостаточность (один из них с АГ и БОД), одного пациента — прогрессирование дыхательной недостаточности, осложнения ХОБЛ; причина смерти четвертого пациента — рак предстательной железы (из группы без БОД).

Всего исходы, вошедшие в первичную КТ, зарегистрированы у 32 пациентов: смерть (4), острое нарушение мозгового кровообращения (1), транзиторная ишемическая атака (2), реваскуляризация артерий (7), развитие хронической сердечной недостаточности (2), фибрилляция предсердий (10) и частая желудочковая экстрасистолия (4), стенокардия напряжения (6), стенозирующий атеросклероз нижних конечностей (синдром Лярише, без реваскуляризации — 1). У 5 пациентов было 2 типа событий, вошедших в данную КТ.

Вторичные КТ отмечены у 57 пациентов: госпитализация в связи с ССЗ/БА/ХОБЛ (13/1/2), вызов бригады СМП из-за ССЗ/БА (13/1), гипертонический криз (51), развитие/усиление хронической дыхательной недостаточности (20), открытие листа временной нетрудоспособности в связи с ССЗ/БА (4/1), обострение БА/ХОБЛ без госпитализации (11/2), пневмония (1).

Третичные КТ наблюдались у 76 пациентов: ухудшение течения АГ/БА/ХОБЛ (40/23/10), острый бронхит (10), вертебробазилярная недостаточность (2), сахарный диабет (1), трофические язвы голеней (1), гипергликемическая кома (1), дивертикулит толстого кишечника (1), обострение язвенной болезни желудка с кровотечением (1), системная склеродермия (1), онкологическое заболевание (3), острый калькулезный холецистит (1).

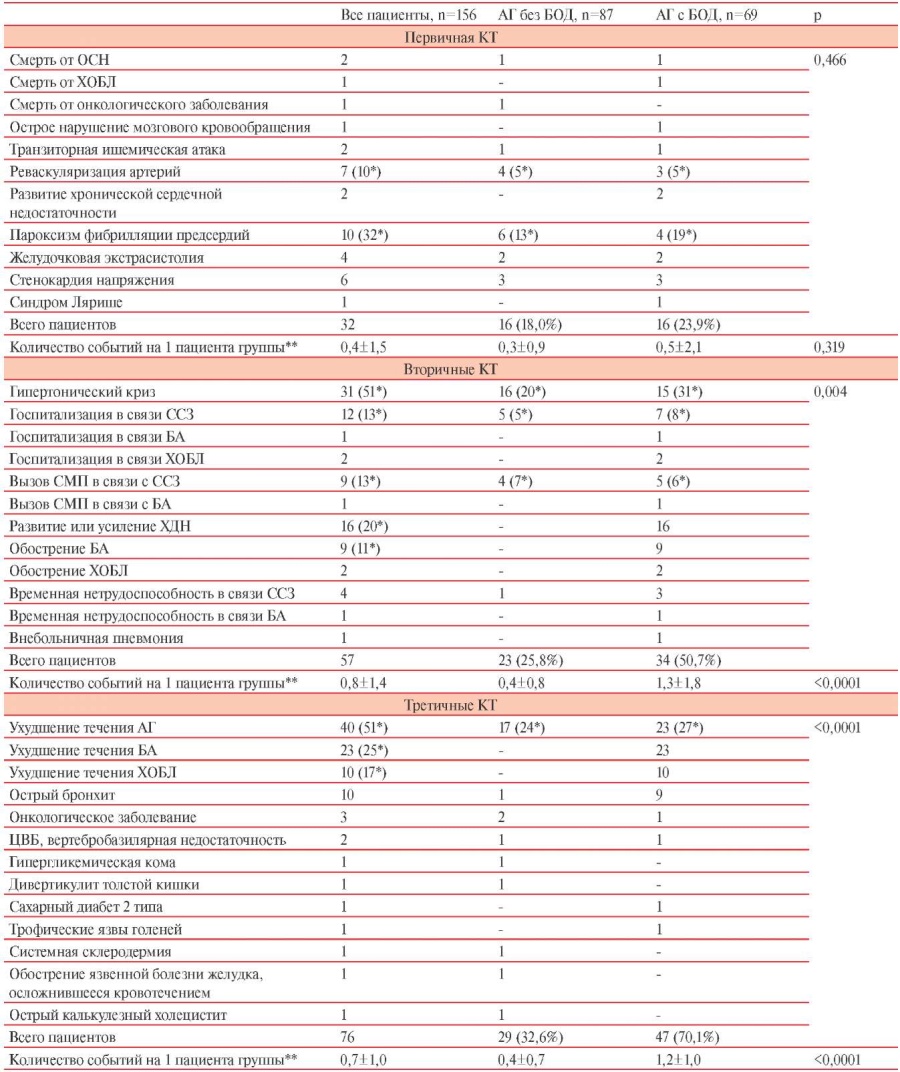

Изучаемые группы пациентов различались по частоте событий, включенных во вторичные и третичные КТ, среднему количеству событий данных КТ на 1 пациента (таблица 2).

Таблица 2

Количество пациентов с событием КТ

Примечание: * — в скобках указано суммарное количество зарегистрированных событий за весь период наблюдения, ** — учтены все события, зарегистрированные в период наблюдения пациентов; АГ — артериальная гипертония, БА — бронхиальная астма, БОД — болезни органов дыхания, КТ — конечная точка, ОСН — острая сердечная недостаточность, СМП — скорая медицинская помощь, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ХДН — хроническая дыхательная недостаточность, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, ЦВБ — цереброваскулярная болезнь, р — оценка достоверности различий между группами.

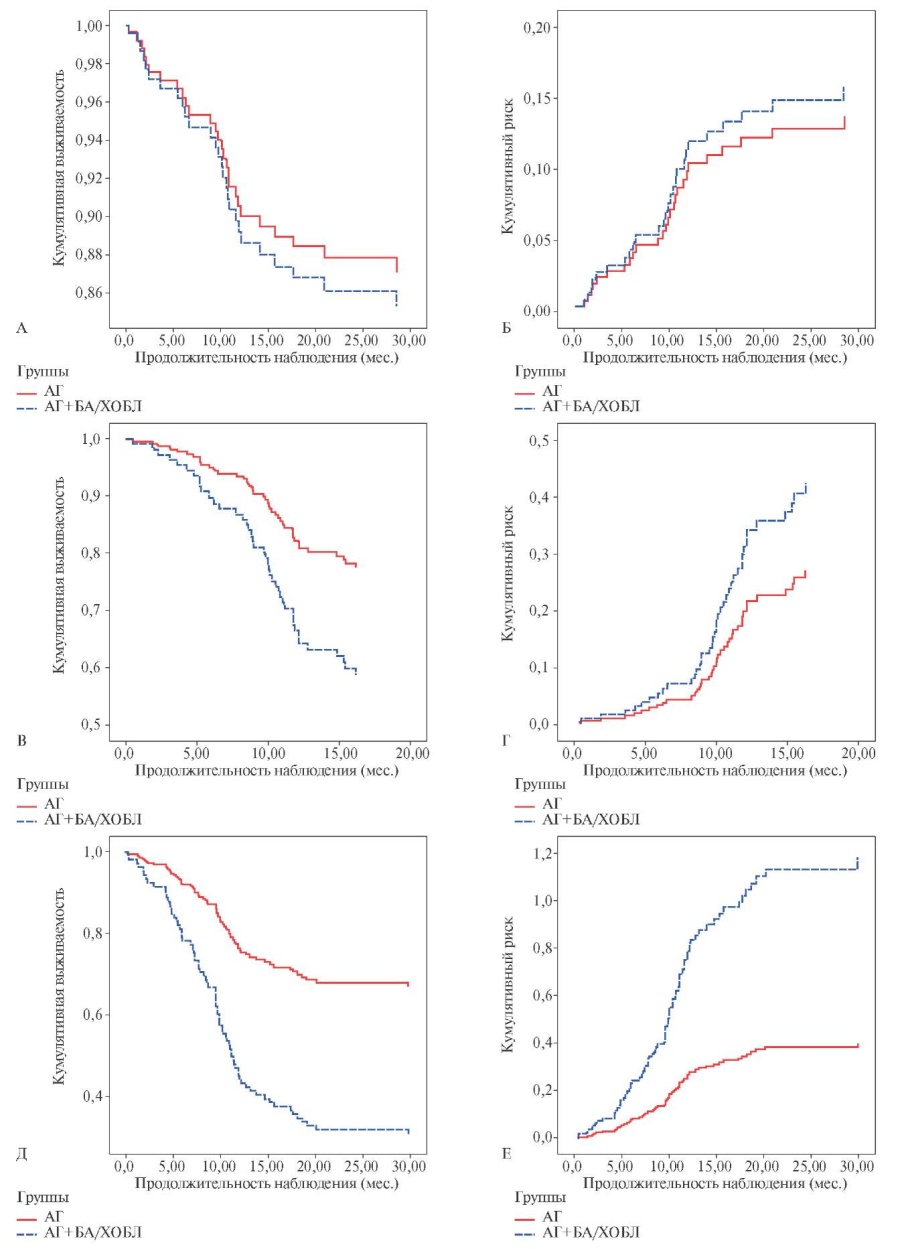

Эти результаты представлены в виде кривых кумулятивной выживаемости и кумулятивного риска наступления событий КТ (рисунок 1). Кривые, составляющие комбинацию событий, включенных в первичную КТ, расходились между группами после 10 мес. наблюдения (рисунок 1 А, Б), остальные — почти с самого начала наблюдения (рисунок 1 В-Е).

Рис. 1 Кривые кумулятивной выживаемости и кумулятивного риска наступления КТ у пациентов с АГ в зависимости от наличия хронических БОД: А, Б — комбинированная первичная КТ, В, Г — вторичная КТ, Д, Е — третичная КТ.

Обсуждение

Сочетание ССЗ и БОД многие годы привлекает внимание клиницистов. Это связано с довольно широкой распространенностью данной коморбидности в старших возрастных группах и проблемами терапии, а также с тем, что риск развития ССО и летального исхода у пациентов с БОД выше, чем у пациентов без БОД, особенно при ХОБЛ [5][11][15]. Последний факт объясняют не только большей распространенностью у пациентов с БОД таких ФР, как курение и системное воспаление, но и изменением функции внешнего дыхания [8]. В одном из крупных исследований было показано, что падение объема форсированного выдоха за первую секунду у больных ХОБЛ на 10% ассоциировано с ростом летальности от сердечно-сосудистых причин на 28%, а частоты нефатальных сердечно-сосудистых событий — на 20% [16].

Крупные исследования, например, проведенные Чазовой И. Е. и др. [15], демонстрируют, что у больных АГ с ХОБЛ в 1,5 раза чаще диагностируют ИБС (48,5 vs 31,1% пациентов без ХОБЛ), в 2 раза — хроническую сердечную недостаточность (26,4 vs 12,6%) и в 2,5 раза — периферический атеросклероз (13,8 vs 5,6%). У этой группы больных достоверно чаще встречаются инфаркт миокарда с образованием зубца Q (21,6 vs 13%) и инсульт/ транзиторная ишемическая атака (6,9 vs 5%) (р<0,001). БА в исследовании NHANES IV (National Health And Nutrition Examination Survey IV) была ассоциирована с более чем 2-кратным риском ССЗ у женщин (инфаркт миокарда, мозговой инсульт, стенокардия, хроническая сердечная недостаточность, ИБС; отношение шансов 2,4; 95% доверительный интервал: 1,2-4,7) [11]. В настоящем исследовании частота событий, входивших в первичную КТ, включавшую ССО, смерть и другие, между группами пациентов с АГ и БОД и АГ без БОД не различалась (таблица 2) несмотря на то, что пациенты с БОД были старше, характеризовались более высокими значениями АД (таблица 1). Возможно, это объясняется отсутствием различий между группами в частоте курения, по индексу массы тела. Однако кумулятивная выживаемость в группе с БОД была ниже (рисунок 1 А), а кумулятивный риск наступления событий — выше. Можно полагать, что включение большего количества пациентов в исследование и более длительное наблюдение могли бы продемонстрировать вклад БОД в этот тип исходов у больных АГ, как и в работах других авторов [11][17].

Значительные различия в частоте вторичных КТ между изучавшимися группами обусловлены "респираторными" событиями у пациентов с АГ и БОД — госпитализациями и вызовами бригады СМП в связи с БА и ХОБЛ, их обострениями, хронической дыхательной недостаточностью. Частота гипертонических кризов и госпитализаций по поводу ССЗ в обеих группах оказалась сопоставима (таблица 2). Сравнить эти результаты с данными других исследований нам не удалось.

Частота третичных КТ в группе с БОД также была выше, главным образом, за счет "респираторных" событий — ухудшения течения БА и ХОБЛ, острого бронхита. В то же время пациенты с АГ и БОД характеризовались большей частотой эпизодов дестабилизации уровня АД — повышений АД, требующих коррекции АГТ: 33,3 vs 19,5%, соответственно (таблица 2). Это может быть связано как с течением самих БОД (известно, что ухудшение контроля симптомов БА и течения ХОБЛ может быть ассоциировано с повышением АД [8][11]), так и возможным ухудшением течения заболеваний опорно-двигательного аппарата, частота которых оказалась значительно выше в группе с АГ и БОД. Известно, что при заболеваниях опорно-двигательного аппарата чаще используют нестероидные противовоспалительные препараты, а с их приемом ассоциировано ухудшение контроля АД (например, у принимающих ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента), ухудшение прогноза больных ССЗ, контроля БА, обострение ХОБЛ [18-21]. Эти события отмечались и в настоящем исследовании, однако их связь с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов не оценивали. О большем бремени болезней у пациентов с АГ и БОД дополнительно свидетельствует в 3 раза большее среднее количество событий вторичных и третичных КТ на одного больного за период наблюдения (таблица 2).

Ограничения исследования. Основными ограничениями исследования являются относительно небольшие количество включенных пациентов и длительность наблюдения, а также объединение пациентов с БА и ХОБЛ в одну группу.

Заключение

В представленном исследовании по частоте событий первичной КТ больные АГ в зависимости от наличия хронических БОД не различались, что может быть связано с характеристиками включенных пациентов. Дополнительный анализ показал, что хронические БОД вносят существенный вклад в прогноз пациентов с АГ, являются дополнительным бременем морбидности, поскольку кумулятивная выживаемость в группе с БОД ниже, а кумулятивный риск наступления неблагоприятных событий выше для каждого типа КТ. Целесообразны дальнейшие исследования в области изучения коморбидности АГ и БОД, в т.ч. для оценки факторов, ассоциированных с неблагоприятными исходами, с целью разработки специальных комплексных программ профилактики [22].

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Бойцов С.А., Драпкина О.М., Шляхто Е.В. и др. Исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Десять лет спустя. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(5):3007. doi:10.15829/1728-8800-2021-3007.

2. Лукьянов М.М., Андреенко Е.Ю., Марцевич С.Ю. и др. Больные с фибрилляцией предсердий в клинической практике: коморбидность, медикаментозное лечение и исходы (данные регистров РЕКВАЗА). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2020;16(6):888-98. doi:10.20996/1819-6446-2020-12-01.

3. Andreeva E, Pokhaznikova M, Lebedev A, et al. The Prevalence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease by the Global Lung Initiative Equations in North-Western Russia. Respiration. 2016;91(1):43-55. doi:10.1159/000442887.

4. Chuchalin AG, Khaltaev N, Antonov NS, et al. Chronic respiratory diseases and risk factors in 12 regions of the Russian Federation. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9(1):963-74. doi:10.2147/COPD.S67283.

5. Chen W, Thomas J, Sadatsafavi M, et al. Risk of cardiovascular comorbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med. 2015;3(8):631-9. doi:10.1016/S2213-2600(15)00241-6.

6. Fremault A, Janssens W, Beaucage F, et al. Modification of COPD presentation during the last 25 years. COPD. 2010;7(5):345-51. doi:10.3109/15412555.2010.510546.

7. Iribarren C, Tolstykh IV, Eisner MD. Are patients with asthma at increased risk of coronary heart disease? Int J Epidemiol. 2004;33(4):743-8. doi:10.1093/ije/dyh081.

8. Mannino DM, Thorn D, Swensen A, et al. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension and cardiovascular disease in COPD. Eur Respir J. 2008;32(4):962-9. doi:10.1183/09031936.00012408.

9. Patel MR, Janevic MR, Heeringa SG, et al. An examination of adverse asthma outcomes in U. S. Adults with multiple morbidities. Ann Am Thorac Soc. 2013;10(5):426-31. doi:10.1513/AnnalsATS.201302-032OC.

10. Edgell H, Moore LE, Chung C, et al. Short-term cardiovascular and autonomic effects of inhaled salbutamol. Respir Physiol Neurobiol. 2016;231:14-20. doi:10.1016/j.resp.2016.05.014.

11. Lee HM, Truong ST, Wong ND. Association of adult-onset asthma with specific cardiovascular conditions. Respir Med. 2012;106(7):948-53. doi:10.1016/j.rmed.2012.02.017.

12. Рогоза А. Н., Никольский В. П., Ощепкова Е.В. и др. Суточное мониторирование артериального давления при гипертонии (методические вопросы). М. 1996. с. 38.

13. Juniper EF, O’Byrne PM, Guyatt GH, et al. Development and validation of a questionnaire to measure asthma control. Eur Respir J. 1999;14(4):902-7. doi:10.1034/j.1399-3003.1999.14d29.x.

14. Белевский А. С. Новый тест для оценки течения ХОБЛ: САТ тест. Практическая пульмонология. 2010;(1):37-9.

15. Чазова И. Е., Лазарева Н. В., Ощепкова Е.В. Артериальная гипертония и хроническая обструктивная болезнь легких: клиническая характеристика и эффективность лечения (по данным Национального регистра артериальной гипертонии). Терапевтический архив. 2019;91(3):4-10. doi:10.26442/00403660.2019.03.000110.

16. Anthonisen NR, Connett JE, Enright PL, et al. Lung Health Study Research Group. Hospitalizations and mortality in the Lung Health Study. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(3):333-9. doi:10.1164/rccm.2110093.

17. Feary JR, Rodrigues LC, Smith CJ, et al. Prevalence of major comorbidities in subjects with COPD and incidence of myocardial infarction and stroke: a comprehensive analysis using data from primary care. Thorax 2010;65:956-62. doi:10.1136/thx.2009.128082.

18. McGettigan P, Henry D. Cardiovascular risk with non-steroidal antiinflammatory drugs: systematic review of population-based controlled observational studies. PLoSMed. 2011;8:e1001098. doi:10.1371/journal.pmed.1001098.

19. Савенков М.П., Бродская С.А., Иванов С.Н. и др. Влияние нестероидных противовоспалительных средств на антигипертензивный эффект ингибиторов АПФ. РМЖ. 2003;11(19):1056-9.

20. Scheiman JM, Hindley CE. Strategies to optimize treatment with NSAIDs in patients at risk for gastrointestinal and cardiovascular adverse events. Clin Ther. 2010;32:667-77. doi:10.1016/j.clinthera.2010.04.009.

21. Чучалин А. Г., Авдеев С. Н., Айсанов З.Р. и др. Бронхиальная астма: федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению. Пульмонология. 2022;32(3):393-447. doi:10.18093/0869-0189-2022-32-3-393-447.

22. Драпкина О. М., Концевая А.В., Калинина А. М. и др. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное руководство 2022. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(4):3235. doi:10.15829/1728-8800-2022-3235. EDN DNBVAT.

Об авторах

М. И. СмирноваРоссия

Марина Игоревна Смирнова — кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории профилактики хронических болезней органов дыхания.

Москва

А. С. Курехян

Россия

Армине Сарибековна Курехян — кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории профилактики хронических болезней органов дыхания.

Москва

В. М. Горбунов

Россия

Владимир Михайлович Горбунов — доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории применения амбулаторных диагностических методов в профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

Г. Ф. Андреева

Россия

Галия Фатиховна Андреева — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории применения амбулаторных диагностических методов в профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

Я. Н. Кошеляевская

Россия

Яна Николаевна Кошеляевская — программист лаборатории применения амбулаторных диагностических методов в профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

А. Д. Деев

Россия

Александр Дмитриевич Деев — кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Смирнова М.И., Курехян А.С., Горбунов В.М., Андреева Г.Ф., Кошеляевская Я.Н., Деев А.Д. Результаты проспективного наблюдения больных артериальной гипертонией с сопутствующими хроническими болезнями органов дыхания в рутинной практике. Часть I. Характеристика неблагоприятных событий. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(10):3383. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3383

For citation:

Smirnova M.I., Kurekhyan A.S., Gorbunov V.M., Andreeva G.F., Koshelyaevskaya Ya.N., Deev А.D. Prospective follow-up of hypertensive patients with concomitant chronic respiratory diseases in routine practice. Part I. Characterization of adverse events. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(10):3383. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3383