Перейти к:

Управление рисками в биобанкировании

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3400

Аннотация

Менеджмент рисков является одним из ключевых аспектов организации и управления работой биобанков и представляет собой часть общей системы менеджмента качества, направленной на своевременное выявление, анализ и минимизацию событий, которые способны повлечь за собой негативные последствия для биобанка, а также повлиять на качество биообразцов и ассоциированных с ними данных. В статье представлена классификация рисков процесса биобанкирования с описанием каждой категории.

Цель. Разработка и внедрение в биобанке ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России (далее — НМИЦ ТПМ) методологии идентификации, анализа, оценки и разработки мероприятий по управлению рисками процесса биобанкирования.

Материал и методы. Приведена методология процесса управления рисками, разработанная на основе литературных данных, мирового опыта и опыта биобанка НМИЦ ТПМ.

Результаты. Процедура управления рисками процесса биобанкирования разработана и внедрена в биобанке НМИЦ ТПМ в 2020г. Проведенная работа позволила выявить, проанализировать и оценить широкий круг потенциальных негативных событий и действий, способных повлечь за собой потери для биобанка как с точки зрения финансовых убытков, так и с позиции этических и технических вопросов, связанных с процессом биобанкирования. Значительное снижение частоты аварийных событий и высокая устойчивость работы биобанка в условиях воздействия различных внешних факторов доказывают эффективность применяемого подхода.

Заключение. Создание и поддержание в биобанке НМИЦ ТПМ системы управления рисками позволяет в комплексе с другими мерами обеспечить безопасность и высокое качество процедур сбора, обработки и долгосрочного хранения биоматериала и ассоциированных с ним данных путем создания среды, исключающей или минимизирующей воздействие рисков различных категорий на работу биобанка.

Ключевые слова

Для цитирования:

Борисова А.Л., Покровская М.С., Мешков А.Н., Концевая А.В., Драпкина О.М. Управление рисками в биобанкировании. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(11):3400. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3400

For citation:

Borisova A.L., Pokrovskaya M.S., Meshkov A.N., Kontsevaya A.V., Drapkina O.M. Risk management in biobanking. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(11):3400. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3400

Введение

Менеджмент рисков в последние годы стал одним из ключевых аспектов организации и управления работой биобанков и представляет собой часть общей системы управления, направленной на преждевременное выявление, анализ и минимизацию событий, реализация которых способна повлечь за собой негативные последствия для биобанка, а также повлиять на качество биообразцов и ассоциированных с ними данных [1][2].

В соответствии с определением, приведенным в стандарте ГОСТ Р ИСО 31000, риск — это следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей1.

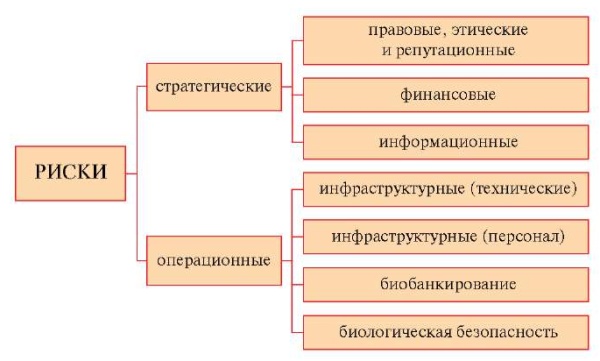

В отношении деятельности биобанка риски можно разделить на 2 основных группы — стратегические и операционные, которые в свою очередь включают несколько категорий (рисунок 1):

Рис. 1 Классификация рисков биобанкирования.

Стратегические риски

1. Правовые, этические и репутационные риски

Строгое соблюдение этических требований, предъявляемых к биобанкированию и дальнейшему использованию биоматериала человека в научных исследованиях, является основой работы современных биобанков [3]. Вопросы создания биобанка, утверждения и введения в оборот различных регламентирующих его деятельность документов должны контролироваться локальным этическим комитетом. Главным инструментом управления данной категорией рисков является подписание участником исследования информированного согласия (ИС). ИС — это документ, который содержит информацию для пациента/донора о целях научного исследования, участником которого он может стать, методиках выполнения медицинских процедур, проводимых для получения биообразца и их возможных последствиях, а также подтверждает добровольность предоставления пациентами и донорами биологических образцов, гарантирует сохранность персональных данных участников исследований посредством выполнения алгоритмов деперсонализации данных, обеспечивает безопасность используемых процедур получения биологического материала. Наличие подписанного и правильно оформленного ИС для каждого биообразца, хранящегося в биобанке, обязательно для предотвращения риска неправомерного хранения и использования биоматериала [4][5].

2. Информационные риски

Проблема потери и неправильного внесения данных, ассоциированных с биообразцами, в настоящее время становится менее распространенной вследствие значительного развития в сфере информатизации биобанков и появления соответствующего программного обеспечения и технических средств, однако некоторые биобанки по-прежнему хранят информацию в формате электронных таблиц или вводят большие объемы данных вручную. Для выявления ошибок и минимизации рисков, связанных с информацией, сопровождающей биоматериал, рекомендуется проводить систематические аудиты баз данных биобанка, допускать к работе с данными сотрудников, имеющих соответствующие навыки и опыт, и применять инструменты автоматизированного резервного копирования.

Еще одним важным аспектом работы информационных систем, применяемых биобанками, является проблема защиты персональных данных участников исследований от утечки и несанкционированного доступа. Мероприятия по управлению информационными рисками должны включать обязательную деперсонализацию данных, сопровождающих биообразцы, резервное копирование баз данных биобанка, использование лицензионного программного обеспечения и программ защиты от хакерских атак, разработку и внедрение регламента доступа к информации для сотрудников, а также заключение соглашений о неразглашении [6][7].

На стыке информационных и этико-правовых рисков стоят вопросы, связанные с конфиденциальностью и правами на биообразцы. Широкая дискуссия по данному вопросу в сообществе специалистов по биобанкированию продолжается многие годы [3][8-10].

3. Финансовые риски

Создание и функционирование биобанков, уровень организации инфраструктуры, технического и информационного оснащения в значительной степени зависят от стабильности и объема финансирования. Подходы к управлению финансовыми рисками должны учитывать, в т.ч. форму собственности биобанка. Поскольку подавляющее большинство российских биобанков представляют собой структуры государственных научных и образовательных организаций, вопросы финансирования тесно связаны с финансированием самих учреждений, частью которых является биобанк. Мероприятия по управлению финансовыми рисками включают систематический поиск дополнительного финансирования, например, совместные научные проекты с внешними организациями, государственные грантовые программы финансирования и субсидирования.

Операционные риски

1. Инфраструктурные риски (технические)

Биобанк представляет собой сложный технический объект, основу которого преимущественно составляет морозильное оборудование (температура хранения от -40 до -800 С) или криооборудование (температура хранения -1960 С), а также технические системы, обеспечивающие бесперебойную работу биобанка — электроснабжение, в т.ч. резервное, система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, система непрерывного мониторинга параметров хранения, видеонаблюдения и оповещения в случае аварийных ситуаций (сигнализация).

Ключевой целью управления инфраструктурными рисками является инсталляция оборудования и внедрение мероприятий, позволяющих свести к минимуму число сбоев в работе систем хранения биобанка.

Наиболее высокие риски, влияющие на качество биообразцов, хранящихся при низких температурах, связаны с электроснабжением. Обеспечить бесперебойное электроснабжение биобанка позволяет разработка системы резервного питания и ряд условий, которые должны быть соблюдены на стадии планирования и инсталляции биобанка, таких как питание от двух независимых электростанций и доступ к генератору электроэнергии требуемой мощности, который способен поддерживать температуру в морозильных камерах на период возможных ремонтных работ. Непосредственно в помещениях биобанка электрическая сеть должна быть подключена к источнику бесперебойного питания и разветвлена таким образом, чтобы замыкание в одной из цепей не влекло за собой отключение >2-х морозильных камер. При этом необходимо сохранять минимум 2 морозильных камеры свободными для возможного перемещения биоматериала в нештатной ситуации. Следует отметить, что резервная система также требует обслуживания и ухода. В случае резервной системы, основанной на охлаждении углекислым газом (CO2) и жидким азотом (LN2), необходимо регулярно контролировать уровень охлаждающего вещества в системе. Если резервное энергообеспечение представлено дизельным генератором, необходимо обеспечить ежемесячные тестовые запуски генератора с обязательным внесением записей о тестах в соответствующем журнале, а также еженедельно контролировать объем топлива.

Риск выхода оборудования из строя можно свести к минимуму, поддерживая в биобанке среду, обеспечивающую оптимальные температуру и влажность помещений, указанные производителем в сопроводительной документации к оборудованию, а также внедрив систему планово-предупредительных работ. Во избежание потери образцов важно проводить ежедневные осмотры оборудования, позволяющие убедиться, что оно исправно и работает должным образом. Необходимой практикой является подключение системы мониторинга параметров хранения биоматериала, сигнализации и оповещения по мобильному телефону ответственных сотрудников, которые могут прибыть в биобанк в случае сбоя [11]. В настоящее время, такие решения, как "интернет вещей", позволяют удаленно и непрерывно контролировать условия хранения и работу оборудования, в т.ч. в праздничные, выходные и нерабочие дни, например, через приложения для смартфонов. Безусловно, каждый биобанк должен иметь инструкции (процедуры), регламентирующие действия всех сотрудников в случае аварийных ситуаций, которые должны систематически пересматриваться и актуализироваться в случае необходимости.

Природные катастрофы, затрагивающие биобанки, относительно редки, но поскольку они случаются неожиданно, это может привести к потере значительного количества хранимого биоматериала. На тренингах по биобанкированию часто приводят пример Датского биобанка диеты, рака и здоровья в Копенгагене, большая часть биообразцов в котором была потеряна из-за затопления, вызванного проливными дождями в 2011г [12]. Этот случай ярко демонстрирует, что расположение биобанка должно быть тщательно спланировано до этапа строительства, а нижние этажи или подвалы могут представлять серьезную угрозу для образцов в случае наводнения. Наиболее важными аспектами планирования будущего биобанка являются: проектирование здания с учетом несущей способности перекрытий для размещения морозильных камер и источника бесперебойного питания, электрическая сеть требуемой мощности, исключающая вероятность короткого замыкания, вызванного перегрузкой электрической сети, резервная линия электроснабжения, независимая от городской (например, дизель-генератор необходимой мощности), на которую переключение происходит автоматически при неисправности основной, система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования для регулирования температуры и влажности воздуха, и, наконец, легкий доступ в помещения биобанка для объемных и тяжелых грузов, таких как газовые баллоны и морозильные камеры (наличие грузового лифта, широкий и высокий дверной проем) [13].

2. Инфраструктурные риски (персонал)

Поскольку биобанкирование представляет собой относительно новую область биомедицинской науки, первичным потенциальным риском, связанным с персоналом, может явиться ограниченное количество специалистов требуемого уровня знаний и навыков на рынке труда. Поэтому одной из ключевых задач руководства биобанка является обеспечение систематического обучения и повышения квалификации персонала, задействованного в процессе биобанкирования. Подходы к управлению данной категорией рисков должны включать разработку программ обучения (первичного, периодического, внешнего, внепланового) и систем оценки знаний персонала. Подтверждением квалификации персонала являются удостоверения, сертификаты, которые хранятся в личных делах сотрудников, а также записи по проверке знаний в соответствующих журналах. Другие риски связаны с наличием незаменимых сотрудников, выполняющих определенную ответственную часть работы в биобанке и владеющих ключевой информацией об инфраструктуре, движении биоматериала и т.п. Общепринятой практикой для избегания таких рисков является организация 3-уровневой взаимозаменяемости сотрудников, выполняющих сходные функции, что позволяет гарантировать бесперебойную работу биобанка.

3. Риски, связанные с процессом биобанкирования

Процесс биобанкирования представляет собой последовательное выполнение процедур сбора/ получения, транспортировки, маркировки, регистрации, обработки, хранения, управления данными, выдачи биоматериала исследователям и его утилизации после использования. В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 20387-2021 "Биотехнологии. Биобанкинг. Общие требования"2 все стадии жизненного цикла биообразца и ассоциированных с ним данных должны быть документированы в форме стандартных операционных процедур (СОП), верифицированы и внедрены в работу биобанка [10][14]. СОП представляют собой четкое детальное описание выполнения этапов процесса биобанкирования, исключающее двойное толкование, и содержат критерии оценки качества как выполнения самих этапов, так и биообразцов. Использование и контроль выполнения персоналом биобанка грамотно разработанных СОП позволяет значительно снизить риски возникновения ошибок при выполнении процессов.

4. Биологическая безопасность

Обеспечение биологической безопасности пациентов/доноров и персонала — приоритетный фактор работы биобанка. Подход к управлению рисками в этом направлении включает комплекс мероприятий, таких как соблюдение медицинской организацией всех законодательных и нормативных требований и правил, в т.ч. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"3; использование высококачественных расходных материалов; проведение всех медицинских процедур сертифицированным медицинским персоналом; обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты и дезинфекции и контроль обязательного их использования; регулярные инструктажи сотрудников по правилам обработки и утилизации медицинских отходов, действиям в случае контакта с биологическими жидкостями доноров и сотрудников.

Разнообразие рисков, способных повлиять на стабильную и эффективную работу современных биобанков, ставит перед специалистами задачи по созданию и внедрению устойчивой системы управления рисками, включающей мероприятия по идентификации, анализу, оценке и разработке мероприятий, минимизирующих или исключающих потенциальные негативные последствия для процесса биобанкирования и деятельности биобанка в целом.

Цель настоящей работы — разработка и внедрение в биобанке ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России (далее — НМИЦ ТПМ) методологии идентификации, анализа, оценки и разработки мероприятий по управлению рисками процесса биобанкирования.

Материал и методы

Процедура управления рисками входит в перечень обязательных процедур системы менеджмента качества биобанка НМИЦ ТПМ и представляет собой комплекс мер и мероприятий, направленных на систематическое выявление рисков, их последующий анализ, оценку и разработку мер по управлению ими.

1. Идентификация рисков — первый и ключевой этап процесса. Именно от корректности и полноты выявления потенциальных угроз зависит эффективность всех дальнейших действий, проводимых в рамках рискменеджмента. На этапе выявления рисков в комплексе были использованы различные инструменты управления, такие как совместный "мозговой штурм" сотрудников, включая инженеров и специалистов информационных технологий (IT), проведение опросов персонала, консультации экспертов, анализ литературных данных, методика SWOT-анализа.

SWOT-анализ представляет собой метод стратегического планирования, который заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на 4 категории: сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности (Opportunities) и угрозы (Threats)4, где:

- Сильные стороны (Strengths) (внутренние) описывают, чем хорош данный биобанк и что отличает его от конкурентов. Примерами сильных сторон могут являться количество и качество биообразцов, полнота данных, ассоциированных с ними, уникальность коллекций, а также наличие сертификатов качества.

- Слабые стороны (Weaknesses) (внутренние) — те, которые не позволяют биобанку работать на оптимальном уровне и которые биобанк должен улучшить, чтобы обеспечить стабильность и конкурентоспособность. Примерами являются ограниченное финансирование, отсутствие процедур контроля качества или низкий уровень автоматизации процессов.

- Возможности (Opportunities) (внешние) — это благоприятные внешние факторы, которые могут обеспечить биобанку конкурентное преимущество. Использование существующих сильных сторон или исправление текущих слабых может создать новые возможности. Примерами могут служить создание условий для внутригосударственного и международного сотрудничества, возможность интеграции информационной системы биобанка в другие системы и сети, или новое законодательство.

- Угрозы (Threats) (внешние) — это внешние факторы, которые потенциально могут нанести вред работе биобанка. Примерами могут служить изменения в политике учреждения, частью которого является биобанк, увеличение расходов на исследования или негативное общественное мнение о биобанкировании.

Успех SWOT-анализа зависит от качества исходных данных, поскольку ошибочные данные могут способствовать принятию неверных стратегических решений. Методика SWOT имеет свои ограничения, поскольку результаты данного анализа относятся непосредственно к тому моменту времени, в который он был проведен без учета быстро меняющейся внутренней и внешней среды биобанка. Однако компактный формат SWOT позволяет проводить его систематически и оценивать изменения в динамике [15]. Матрица SWOT-анализа представлена на рисунке 2.

Рис. 2 Матрица SWOT-анализа.

2. Оценка рисков

После процедур идентификации и анализа рисков провели их оценку. Оценку и приоритизацию выявленных рисков проводили на основании критериев ущерба и вероятности. С этой целью составляли матрицу рисков5 — классический инструмент менеджмента (рисунок 3) [16].

Рис. 3 Матрица рисков.

Матрица разбита на несколько областей, выделенных различным цветом (таблица 1). Матрица рисков позволила оценить значимость каждого возможного события по сравнению с другими, а также выделить риски, которые являются критическими и требуют немедленной разработки мероприятий по их устранению или минимизации.

Таблица 1

Уровни риска

Выделяют 6 вариантов реагирования на возникающие события:

- принятие риска для случаев, в которых нет доступной стратегии противодействия, или риск является незначительным или маловероятным;

- предотвращение риска, предполагающее устранение всех возможных действий и воздействий, способных повлечь за собой потери для биобанка;

- снижение риска (смягчение возможных последствий);

- разработка базовых планов, применимых к конкретным событиям;

- передача ответственности за риск третьей стороне;

- разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств (чрезвычайные и нештатные ситуации) [10][17].

Помимо решений, принятых в отношении выявленных рисков, процедуры риск-менеджмента включили систематическое проведение семинаров и инструктажей сотрудников биобанка и смежных подразделений по действиям в нештатных ситуациях, правилам утилизации медицинских отходов; инструктажи врачей, ведущих научные проекты, по соблюдению этических норм, предъявляемых к биобанкированию, а также периодический (плановый) мониторинг ведения баз данных, ассоциированных с биообразцами, хранимыми в биобанке.

Ежегодно руководитель биобанка НМИЦ ТПМ совместно с ответственными лицами в рамках анализа деятельности биобанка проводит мониторинг и контроль уровня рисковых событий, а также оценку результативности и эффективности мер, предпринятых в отношении ранее выявленных рисков. В качестве критериев оценки и эффективности мер рассматриваются: процентное отношение реализованных решений, принятых на этапе оценки, к запланированным; количество несоответствий и аварийных ситуаций в текущем периоде и их анализ. Подобный отчет позволяет сформировать требования к последующим мероприятиям и, в случае необходимости, сделать выводы о возможных стратегических изменениях в деятельности биобанка в отношении рисков.

Результаты и обсуждение

Система управления рисками в биобанке НМИЦ ТПМ является частью системы менеджмента качества (СМК) процесса биобанкирования образцов крови и ее производных, внедренной в биобанке в 2019г и успешно сертифицированной по международному стандарту качества ISO 9001:2015 в 2021г [18].

В 2019г был проведен исходный анализ рисков, который на основе опроса сотрудников биобанка и смежных подразделений, мнения экспертов в области биобанкирования и анализа литературных данных позволил выявить 17 рисков, входящих в различные категории в соответствии с классификацией, представленной на рисунке 1. В таблице 2 представлен перечень выявленных рисков, их описание и ряд мероприятий, которые применяются для управления данными рисками в биобанке НМИЦ ТПМ.

Таблица 2

Категории рисков, их описание и варианты мероприятий по управлению ими в биобанке ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России

Примечание: ID — идентификационный номер, СОП — стандартная операционная процедура.

6 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

7 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

SWOT-анализ в биобанке НМИЦ ТПМ проводится ежегодно в рамках анализа деятельности со стороны руководства. Результаты SWOT-анализа позволили в комплексе с другими показателями оценить изменения во внешней среде и работе биобанка за истекший период, наметить новые точки роста, сформулировать цели на будущий год и стратегические планы устойчивого развития биобанка НМИЦ ТПМ. В таблице 3 представлен SWOT-анализ за 2021г.

Таблица 3

SWOT-анализ деятельности биобанка ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России в 2021г

Примечание: IT — информационные технологии, СМК — система менеджмента качества, РФ — Российская Федерация.

Наиболее важным вопросом, решенным Этическим комитетом НМИЦ ТПМ на этапе создания биобанка, стало рассмотрение и утверждение форм "Информированного согласия пациента на биобанкирование" и "Информации для пациентов", разработанных на основе рекомендаций Международной организации биологических и экологических репозиториев (ISBER — International Society for Biological and Environmental Repositories). Процедуру подписания пациентами ИС проводили врачи, прошедшие в биобанке соответствующий инструктаж в начале исследовательского проекта. Ежегодно в ходе внутреннего аудита проводили проверку наличия, корректности заполнения и условий хранения ИС.

Сохранность и защита от утечек всей информации, ассоциированной с биообразцами, обеспечивается сотрудниками службы IT путем ежедневного автоматизированного резервного копирования данных, использования и поддержания работоспособности технических средств и лицензионного программного обеспечения. Вторым уровнем защиты является хранение минимальной информации, ассоциированной с биообразцами на бумажных носителях с соблюдением требований к прослеживаемости и деперсонализации.

Уровень рисков, связанных с техническим состоянием и стабильностью работы оборудования, используемого для хранения проб биоматериала, оценивается ежегодно на основе анализа записей в журнале технического обслуживания и ремонта оборудования. Результаты анализа обобщаются в ежегодном отчете по функционированию СМК в биобанке. Например, по итогам 2020г был отмечен значительный рост эпизодов выхода из строя системы кондиционирования. В качестве мер корректирующего характера был заключен договор с внешней организацией, предоставляющей услуги по обслуживанию и ремонту кондиционеров с утверждением перечня профилактических работ и периодичностью их проведения. Анализ за 2021г подтвердил эффективность данных мер и показал снижение частоты аварийных ситуаций на 80% (10 эпизодов в 2020г, 2 — в 2021г).

Отслеживать техническую исправность оборудования и параметры хранения в режиме реального времени, в т.ч. удаленно, позволяет система непрерывного мониторинга. Интерфейс системы представлен на рисунке 4. Контролю подвергаются температура и влажность помещений, температура внутри морозильных камер, дополнительно установлены датчики открывания дверей, подтопления и движения, а также проникновения в помещение биобанка. В случае завышения/занижения показателей сигнал о событии поступает на пост охраны, а также в виде SMS-сообщения пяти ответственным сотрудникам, включая технических специалистов центра. Показания всех датчиков за весь период хранения биообразцов хранятся в формате таблиц и графиков на отдельном сервере, резервное копирование всей информации осуществляется в автоматическом режиме ежедневно.

Рис. 4 Интерфейс системы мониторинга параметров хранения биобанка ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России.

В соответствии с рекомендациями и передовыми практиками ISBER сотрудниками биобанка и технических служб разработана СОП, подробно описывающая все возможные варианты аварийных и нештатных ситуаций и алгоритмы восстановления штатного порядка. Инструктаж сотрудников по действиям в аварийных ситуациях проводится планово не <2 раз в год, а также внепланово в случае внесения в СОП изменений и дополнений.

Для дальнейшей оптимизации процесса управления инфраструктурой и снижения рисков, связанных с оборудованием, в 2021г в штат биобанка были приняты два инженера и запланировано введение ставки IT-специалиста.

Работа с лицами, ответственными за риски, перечисленными в таблице 2, их обучение и контроль за выполнением необходимых инструкций и мероприятий, ведется регулярно в рамках инструктажей, ежегодных внутренних и внешних аудитов.

Заключение

Создание и поддержание в биобанке НМИЦ ТПМ процедуры управления рисками позволяет в комплексе с другими мерами обеспечить безопасность и высокое качество процессов сбора, обработки и долгосрочного хранения биоматериала и ассоциированных с ним данных путем создания среды, исключающей или минимизирующей воздействие рисков различных категорий на работу биобанка. Полученные результаты показали эффективность внедрения системы управления рисками в рамках СМК.

Приведенная в статье классификация рисков процесса биобанкирования не является максимально подробной и единственно возможной, однако позволяет создать основу для разработки подхода к управлению рисками, т.к. отображает практически все типы потенциальных угроз, которые могут привести к значительным негативным последствиям в деятельности биобанка. Анализ данных литературы и практический опыт, полученный в биобанке НМИЦ ТПМ, могут использоваться при внедрении процедур управления рисками в российских биобанках.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство. М.: Стандартинформ, 2020. 14 с.

2. ГОСТ Р ИСО 20387-2021 Биотехнологии. Биобанкинг. Общие требования. М.: Российский институт стандартизации, 2021. 33 с.

3. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999г "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" https://minzdrav.gov.ru/documents/8004-federalnyy-zakon-52-fz-ot-30-marta1999-g. (дата обращения 22.05.2022).

4. Van der Stijl R, Eijdems EWHM. Business Tools for Biobanks. BBMRI. nl, 2019. https://learning.iarc.fr/biobanking/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/BBMRI.nl_Business-Tools-for-Biobanks_IARC.pdf. (дата обращения 22.05.2022).

5. ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска. М.: Стандартинформ, 2020. 86 с.

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

7. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Список литературы

1. Simeon-Dubach D, Zaayenga A, Henderson MK. Disaster and recovery: the importance of risk assessment and contingency planning for biobanks. Biopreserv Biobank. 2013;11(3):133-4. doi:10.1089/bio.2013.1131.

2. Sargsyan K, Jaksa B, Hartl G, Macheiner T. Risk Management in Biobanks. In: Risk Management and Assessment. Ed., Rocha J. London: IntechOpen, 2020:1-32. ISBN: 978-1-83880-796-2.

3. Bledsoe MJ. Ethical Legal and Social Issues of Biobanking: Past, Present, and Future. Biopreserv Biobank. 2017;15(2):142-7. doi:10.1089/bio.2017.0030.

4. Kasperbauer TJ, Gjerris M, Waldemar G, Sandøe P. Communicating Identifiability Risks to Biobank Donors. Camb Q Healthc Ethics. 2018;27(1):123-36. doi:10.1017/S0963180117000457.

5. Nusbaum L, Douglas B, Damus K, et al. Communicating Risks and Benefits in Informed Consent for Research: A Qualitative Study. Glob Qual Nurs Res. 2017;4:2333393617732017. doi:10.1177/2333393617732017.

6. Rychnovská D. Anticipatory Governance in Biobanking: Security and Risk Management in Digital Health. Sci Eng Ethics. 2021;27(3):30. doi:10.1007/s11948-021-00305-w.

7. Eder J, Gottweis H, Zatloukal K. IT solutions for privacy protection in biobanking. Public Health Genom. 2012;15(5):254-62. doi:10.1159/000336663.

8. Zika E, Schulte In den Bäumen T, Kaye J, et al. Sample, data use and protection in biobanking in Europe: legal issues. Pharmacogenomics. 2008;9(6):773-81. doi:10.2217/14622416.9.6.773.

9. Goisauf M, Martin G, Bentzen HB, et al. Data in question: A survey of European biobank professionals on ethical, legal and societal challenges of biobank research. PLoS One. 2019;14(9):e0221496. doi:10.1371/journal.pone.0221496.

10. Биобанкирование. Национальное руководство. Анисимов С.В., Ахмеров Т.М., Балановский О.П. и др.; Национальная ассоциация биобанков и специалистов по биобанкированию. Москва: ООО "Издательство ТРИУМФ", 2022:132-53. 308 с. ISBN: 978-5-93673-322-2.

11. Seneviratne V, Bae S, Jeon SB, et al. Development of Temperature Monitoring System of Hospital Cold Storages Based on Wireless Network and its Database Management. J Med Syst. 2021;45(4):44. doi:10.1007/s10916-021-01711-0.

12. Roswall N, Halkjær J, Overvad K, et al. Measures taken to restore the Danish Diet, Cancer and Health Biobank after flooding: a framework for future biobank restorations. Biopreserv Biobank. 2013;11(4):206-10. doi:10.1089/bio.2013.0029.

13. Akyüz K, Chassang G, Goisauf M, et al. Biobanking and risk assessment: a comprehensive typology of risks for an adaptive risk governance. Life Sci Soc Policy. 2021;17(1):10. doi:10.1186/s40504-021-00117-7.

14. Борисова А. Л., Покровская М. С., Мешков А. Н. Стандарт по биобанкированию ISO 20387. Анализ требований и опыт внедрения. Клиническая лабораторная диагностика. 2020;65(9):587-92. doi:10.18821/0869-2084-2020-65-9-587-592.

15. Ciaburri M, Napolitano M, Bravo E. Business Planning in Biobanking: How to Implement a Tool for Sustainability. Biopreserv Biobank. 2017;15(1):46-56. doi:10.1089/bio.2016.0045.

16. Новожилов Е. О. Принцип построения матриц рисков. Надежность. 2015;(3): 73-86. doi:10.21683/1729-2646-2015-0-3-73-86.

17. Parry-Jones A, Hansen J, Simeon-Dubach D, et al. Crisis Management for Biobanks. Biopreserv Biobank. 2017;15(3):253- 63. doi:10.1089/bio.2016.0048.

18. Покровская М. С., Борисова А. Л., Сивакова О.В. и др. Управление качеством в биобанке. Мировые тенденции и опыт ФГБУ "НМИЦ профилактической медицины" Минздрава России. Клиническая лабораторная диагностика. 2019;64(6):380-4. doi:10.18821/0869-2084-2019-64-6-380-384.

Об авторах

А. Л. БорисоваРоссия

Борисова Анна Львовна — ведущий инженер лаборатории "Банк биологического материала"

Москва

SPIN-код 7454-8504

М. С. Покровская

Россия

Покровская Мария Сергеевна — кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории "Банк биологического материала"

Москва

SPIN-код 2886-6605

А. Н. Мешков

Россия

Мешков Алексей Николаевич — доктор медицинских наук, руководитель лаборатории "Молекулярной генетики"

Москва

SPIN-код 6340-5187

А. В. Концевая

Россия

Концевая Анна Васильевна — доктор медицинских наук, доцент, заместитель директора по научной и аналитической работе

Москва

SPIN-код 6787-2500

О. М. Драпкина

Россия

Драпкина Оксана Михайловна — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор

Москва

SPIN-код 4456-1297

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Борисова А.Л., Покровская М.С., Мешков А.Н., Концевая А.В., Драпкина О.М. Управление рисками в биобанкировании. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(11):3400. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3400

For citation:

Borisova A.L., Pokrovskaya M.S., Meshkov A.N., Kontsevaya A.V., Drapkina O.M. Risk management in biobanking. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(11):3400. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3400

JATS XML