Перейти к:

Медикаментозное лечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение первого года после госпитализации по поводу COVID-19

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3467

Аннотация

Цель. Оценить медикаментозное лечение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в течение первого года наблюдения после госпитализации по поводу новой коронавирусной инфекции COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) в рамках проспективного регистра.

Материал и методы. Материал для исследования был получен из базы данных госпитального регистра ТАРГЕТ-ВИП. В регистр были включены 1130 человек. Из 863 пациентов, выписанных из стационара с диагнозом COVID-19, отобраны 473 (54,8%) пациента с ССЗ, а из 76 пациентов, у которых диагноз COVID-19 не был подтвержден, был отобран 31 (40,8%) пациент с ССЗ.

Результаты. На этапе выписки из стационара качество медикаментозной терапии по поводу ССЗ было недостаточным, в среднем частота должных назначений составила 59,5%. В течение первого года имел место значимый тренд снижения частоты назначения антигипертензивной терапии при артериальной гипертонии (р=0,018), антикоагулянтов при фибрилляции предсердий (р<0,001) и повышения частоты назначения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента/блокаторов рецепторов ангиотензина при хронической сердечной недостаточности (р=0,037). Средняя частота назначения должной кардиоваскулярной фармакотерапии через 30-60 сут. и 6 мес. наблюдения была значимо меньше, чем при выписке из стационара. В обеих группах пациентов при сопоставлении средней частоты соблюдения должных назначений на всех сроках наблюдения, а также при сопоставлении этих показателей между группами не было выявлено значимых различий, за исключением этапа 30-60 сут. после выписки из стационара (р=0,009).

Заключение. В регистре ТАРГЕТ-ВИП после выписки из стационара частота должных назначений по поводу ССЗ была недостаточной. В течение первого года наблюдения у больных ССЗ выявлено значимое снижение частоты должного назначения антигипертензивной терапии при артериальной гипертонии и антикоагулянтов при фибрилляции предсердий. При сопоставлении групп пациентов с подтвержденным и не подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлена более высокая средняя частота соблюдения должных назначений у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, однако статистически значимые различия выявлены только на этапе 30-60 сут. после выписки.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кутишенко Н.П., Лукьянов М.М., Марцевич С.Ю., Пулин А.А., Андреенко Е.Ю., Воронина В.П., Диндикова В.А., Дмитриева Н.А., Кудрявцева М.М., Лерман О.В., Маковеева А.Н., Окшина Е.Ю., Смирнов А.А., Белова Е.Н., Кляшторный В.Г., Кудряшов Е.В., Карпов О.Э., Драпкина О.М. Медикаментозное лечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение первого года после госпитализации по поводу COVID-19. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(12):3467. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3467

For citation:

Kutishenko N.P., Lukyanov M.M., Martsevich S.Yu., Pulin A.A., Andreenko E.Yu., Voronina V.P., Dindikova V.A., Dmitrieva N.A., Kudryavtseva M.M., Lerman O.V., Makoveeva A.N., Okshina E.Yu., Smirnov А.А., Belova E.N., Klyashtorny V.G., Kudryashov E.V., Karpov O.E., Drapkina O.M. Medical treatment of patients with cardiovascular diseases during the first year after hospitalization for COVID-19. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(12):3467. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3467

Введение

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) в течение трех последних лет является одной из самых актуальных проблем медицинской науки и клинической практики, при этом к группе наиболее высокого риска неблагоприятных исходов относятся пациенты с сочетанием этого инфекционного заболевания и сердечно-сосудистой патологии [1-5]. При тяжелом течении COVID-19 показана госпитализация, причем пациенты с коронавирусной инфекцией при сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), по сравнению с таковыми без ССЗ, характеризуются большей частотой фатальных и нефатальных осложнений как на госпитальном этапе лечения, так и после выписки из стационара1 [6-9]. Однако кардиоваскулярная фармакотерапия у данной категории пациентов при длительном наблюдении на последующем амбулаторном этапе изучена лишь в отдельных работах [10]. В первые месяцы пандемии COVID-19 диагностика данного заболевания на амбулаторном этапе была не столь четко налажена (но разработана в последующем), в связи с чем некоторые пациенты экстренно госпитализировалась при наличии лишь подозрения на коронавирусную инфекцию еще до подтверждения данного диагноза, но в связи с тяжелым состоянием, обусловленным сочетанием как неуточненной респираторной вирусной инфекции и/или пневмонии, так и выраженных клинических проявлений хронической патологии терапевтического профиля, включая ССЗ. Возможно, что по этой причине COVID-19 не всегда подтверждался в стационаре. Сопоставление качества кардиоваскулярной фармакотерапии у пациентов с ССЗ и подтвержденным и не подтвержденным диагнозом COVID-19 в ходе длительного наблюдения на постгоспитальном этапе практически не изучено.

В связи с вышеизложенным представляется актуальной цель исследования — оценить медикаментозное лечение больных ССЗ в течение 12 мес. наблюдения после госпитализации по поводу COVID-19 в рамках проспективного регистра.

Материал и методы

Материалы для данной работы были получены из базы данных регистра ТАРГЕТ-ВИП (проспекТивного госпитАльного РеГистра пациЕнТов с предполагаемыми либо подтвержденными коронаВИрусной инфекцией (COVID-19) и внебольничной Пневмонией). Включение пациентов в регистр проводилось в специализированном Центре для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19 на базе ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России (НМЦХ) в период с 06.04.2020г по 02.07.2020г. В регистр были включены все пациенты (n=1130), госпитализированные с предполагаемым либо подтвержденным диагнозом COVID-19 и/или внебольничной пневмонии. Более подробно дизайн исследования, основные правила организации и сбора информации в этом регистре были изложены ранее [11]. Согласно протоколу исследования, через 30-60 сут., 6 и 12 мес. после выписки пациента из стационара с самим пациентом или с его родственниками осуществлялись телефонные контакты с целью уточнения жизненного статуса пациента и получения информации об осложнениях уже имеющихся заболеваний, новых заболеваниях и проводимом лечении. Особое внимание уделялось сбору данных о фармакотерапии по поводу как имевшихся, так и новых случаев ССЗ. Для проспективного наблюдения были отобраны пациенты, проживающие в Москве и Московской области. Этот этап исследования был выполнен сотрудниками ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России (НИМЦ ТПМ).

Из 863 пациентов, выписанных из стационара с установленным диагнозом COVID-19 (коды по МКБ U07.1 и U07.2), были отобраны пациенты с ССЗ, всего 473 (54,8%) человек. Из 76 пациентов, у которых предполагавшийся диагноз COVID-19 в стационаре не был подтвержден, был отобран 31 (40,8%) пациент с ССЗ, при этом различие по частоте ССЗ в группах было статистически значимым — 54,8 vs 40,8% (p=0,02). Учитывались следующие ССЗ или их осложнения: артериальная гипертония (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), фибрилляция предсердий (ФП), перенесенные инфаркт миокарда (ИМ) и мозговой инсульт (МИ). Кардиоваскулярная фармакотерапия у всех пациентов оценивалась в динамике, начиная с этапа выписки из стационара, а затем в соответствии с обозначенными временными этапами протокола. Оценка качества медикаментозной терапии больных ССЗ проводилась с учетом появления новых случаев ССЗ в течение первого года наблюдения. Были применены два подхода для оценки в динамике качества кардиоваскулярной фармакотерапии: первый — с учетом всех полученных данных (включая умерших пациентов за период постгоспитального наблюдения и лиц с отсутствием информации на отдельных этапах планового телефонного контакта с пациентом); второй — с учетом данных только о выживших пациентах и наличием полной информации о пациенте на всех этапах наблюдения.

Оценка среднего показателя осуществленных должных медикаментозных назначений по поводу ССЗ проводилась с использованием двух различных методов: 1) расчет доли или отношения суммарного числа осуществленных назначений ко всем должным/необходимым назначениям согласно зарегистрированным показаниям и клиническим рекомендациям по ведению пациентов с конкретным ССЗ; 2) определение для каждого пациента индивидуального отношения числа реально выполненных и всех необходимых прогностически значимых медикаментозных назначений по поводу ССЗ с последующим расчетом среднего значения этого показателя для анализируемой группы пациентов.

Проведение исследования было одобрено независимыми этическими комитетами НМИЦ ТПМ и НМХЦ. Все пациенты при включении в регистр в письменной форме давали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Исследование ТАРГЕТ-ВИП (TARGET-VIP) зарегистрировано в международной базе клинических исследований https://clinicaltrials.gov/ (NCT04522076).

Для выполнения статистического анализа использован программный пакет Stata 15.0. Качественные данные представлены в виде абсолютных значений и процентов, количественные данные представлены в виде M±SD. Статистическая значимость различий количественных данных оценивалась с помощью теста Стьюдента. Различия частоты наличия признаков в группах сравнения определяли непараметрическим методом с использованием критерия χ2. Для параметров, представляющих бинарные переменные (наличие заболеваний, факт назначения лекарств), осуществлялась оценка значения p для тренда в пропорциях. Для численных данных (среднее число ССЗ, средняя частота соблюдения обязательных показаний) и для оценки значения p для тренда проводилось построение простой однофакторной регрессии (частота соблюдения показаний) либо регрессии Пуассона (число ССЗ). Различия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты

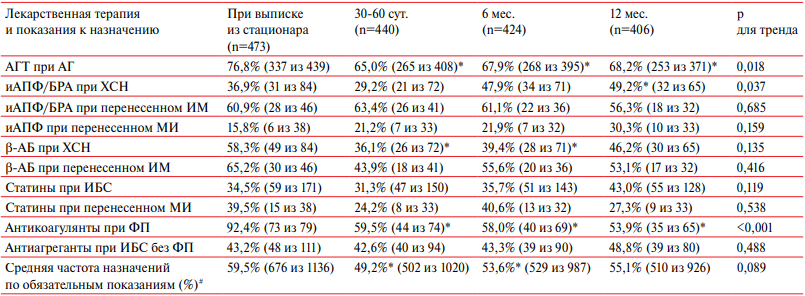

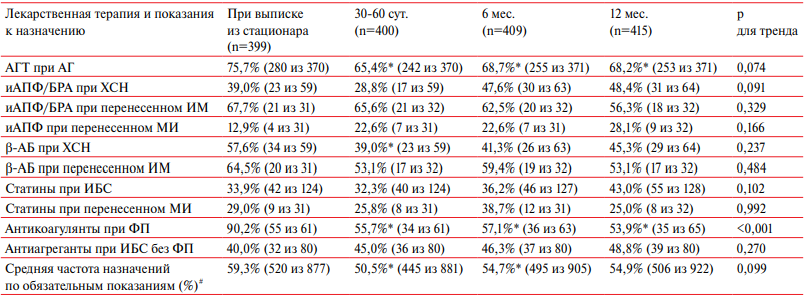

На этапе выписки из стационара качество медикаментозной терапии по поводу ССЗ было недостаточным, в среднем, частота осуществления должных назначений составила 59,5% (таблица 1). В течение первого года наблюдения имел место значимый тренд снижения частоты назначения антигипертензивной терапии (АГТ) при АГ, антикоагулянтов при ФП и повышения частоты назначения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента/блокаторов рецепторов ангиотензина (иАПФ/БРА) при ХСН. Не было выявлено значимого тренда изменения в динамике качества кардиоваскулярной фармакотерапии по остальным группам препаратов, указанным в таблице 1. При сопоставлении частоты должных медикаментозных назначений при выписке из стационара и в течение последующего амбулаторного наблюдения частота назначения АГТ при АГ, антикоагулянтов при ФП была значимо ниже на все анализируемые сроки после завершения госпитального этапа. Кроме того, значимо ниже была частота назначения β-адреноблокаторов (β-АБ) при ХСН через 30-60 сут. и 6 мес. после выписки из стационара. Сходные данные о динамике кардиоваскулярной фармакотерапии были получены при применении второго варианта оценки ее качества, т.е. только у выживших пациентов с наличием данных на всех этапах наблюдения (таблица 2). Исключение касалось только отсутствия значимых отличий в отношении частоты назначения β-АБ при ХСН через 6 мес. после выписки, возможно, вследствие меньшего числа наблюдений. Важно отметить, что вследствие необходимости назначения комбинированной терапии для каждого из анализируемых ССЗ и их осложнений (АГ, ИБС, ХСН, ФП, ИМ, МИ), а также фактора мультиморбидности (наличие ≥2 ССЗ у большинства пациентов) суммарное число должных назначений существенно превышало численность групп.

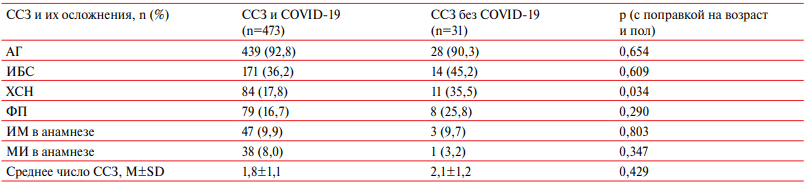

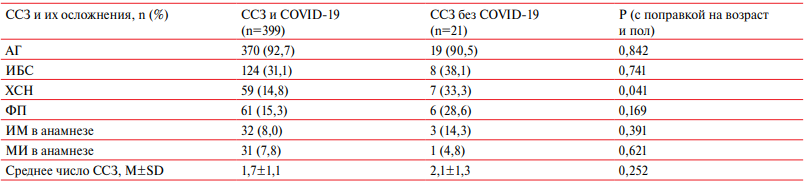

Продолжительность амбулаторного наблюдения пациентов с подтвержденным и не подтвержденным диагнозом COVID-19 составила 12,9±3,9 и 11,6±5,7 мес., соответственно (p>0,05). Между этими группами не было значимых различий в отношении среднего возраста (65,6±12,5 и 66,3±16,0 лет; p>0,05) и доли мужчин и женщин в каждой группе (45,0 и 55,0%, а также 48,4 и 51,6%, соответственно, p=0,72). Следует отметить, что единственное значимое различие между сравниваемыми группами заключалось в более высокой доле ХСН среди лиц с неподтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции как при проведении анализа всех имеющихся данных — 35,5 и 17,8% (p=0,03) (таблица 3), так и при учете данных только у выживших пациентов с наличием информации на всех этапах наблюдения — 33,3 и 14,8% (р=0,04) (таблица 4). При первом варианте анализа данных не было выявлено различий между группами по доле лиц, которые во время референсной госпитализации находились на лечении в реанимационном отделении — 12,1 vs 16,1% (р=0,50), но при использовании второго варианта сравнительного анализа доля таких пациентов была значимо меньше в группе с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции — 9,8 vs 23,8% (р=0,04).

В группе пациентов с неподтвержденным диагнозом COVID-19 были выявлены значимые различия по частоте осуществления должных назначений кардиоваскулярной фармакотерапии: по сравнению с данными при выписке из стационара была меньше частота назначения: АГТ при АГ на 30-60 сут. (38,1 vs 71,4%, p=0,02), а антикоагулянтов при ФП (исходно назначены в 100% случаев) на 30-60 сут. (33,3%, p=0,006), через 6 мес. (37,5%, p=0,007) и 12 мес. (42,9%, p=0,02). Кроме того, средняя частота назначений по обязательным показаниям, по сравнению с исходной величиной (51,1%), была значимо меньше через 30-60 сут. (23,1%, р=0,005) и 6 мес. наблюдения (34,4%, р=0,04). Тренд снижения доли осуществленных назначений от должного в течение года был значимым только для антикоагулянтной терапии при ФП (р=0,03), значимой динамики частоты назначения лекарственных препаратов других групп не выявлено.

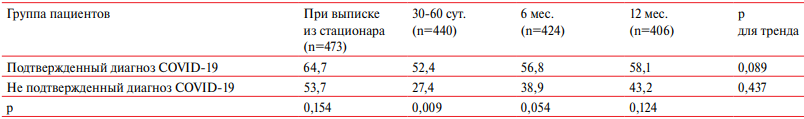

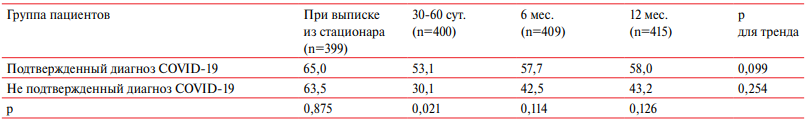

Важно отметить, что в обеих группах при сопоставлении средней частоты соблюдения должных назначений на всех сроках наблюдения, а также при сопоставлении этих показателей между группами не было выявлено значимых различий, за исключением этапа 30-60 сут. после выписки из стационара (таблицы 5 и 6). В обеих группах не обнаружено значимых трендов изменения качества кардиоваскулярной фармакотерапии с использованием двух методов (р для тренда). Это объясняется тем, что выраженные изменения частоты должных лекарственных назначений имели место через 30-60 сут., а в последующие сроки наблюдения значения данного показателя существенно не различались.

Таблица 1

Частота назначения кардиоваскулярной фармакотерапии в течение первого года после госпитализации по данным всех случаев контакта с пациентами

Примечание: * — р<0,05 по сравнению с данными при выписке из стационара, # — суммарное число назначений из суммарного числа показаний. АГ — артериальная гипертония, АГТ — антигипертензивная терапия, иАПФ/БРА — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента/блокаторы рецепторов ангиотензина, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМ — инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, β-АБ — бета-адреноблокаторы.

Таблица 2

Частота назначения кардиоваскулярной фармакотерапии в течение первого года после госпитализации с учетом только выживших пациентов и наличием данных на все сроки наблюдения

Примечание: * — p<0,05, по сравнению с данными при выписке из стационара; # — суммарное число назначений из суммарного числа показаний. АГ — артериальная гипертония, АГТ — антигипертензивная терапия, иАПФ/БРА — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента/блокаторы рецепторов ангиотензина, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМ — инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, β-АБ — бета-адреноблокаторы.

Таблица 3

ССЗ и их осложнения у пациентов с подтвержденным либо не подтвержденным диагнозом COVID-19 с учетом всех пациентов при выписке

Примечание: АГ — артериальная гипертония, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМ — инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, COVID-19 — COronaVIrus Disease 2019, новая коронавирусная инфекция.

Таблица 4

ССЗ и их осложнения у пациентов с подтвержденным либо не подтвержденным диагнозом COVID-19 с учетом пациентов с данными о фармакотерапии на все сроки наблюдения (30-60 сут., 6 и 12 мес.)

Примечание: АГ — артериальная гипертония, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМ — инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, COVID-19 — COronaVIrus Disease 2019, новая коронавирусная инфекция.

Таблица 5

Средняя частота назначений прогностически значимой кардиоваскулярной фармакотерапии (%) больным с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом COVID-19 в течение первого года постгоспитального наблюдения по данным всех случаев контакта с пациентами

Примечание: COVID-19 — COronaVIrus Disease 2019, новая коронавирусная инфекция.

Таблица 6

Средняя частота назначений прогностически значимой кардиоваскулярной фармакотерапии (%) больным с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом COVID-19 в течение первого года постгоспитального наблюдения только у выживших пациентов с наличием данных на все сроки наблюдения

Примечание: COVID-19 — COronaVIrus Disease 2019, новая коронавирусная инфекция.

Обсуждение

Изучение влияния COVID-19 на течение и возникновение новых случаев ССЗ имеет, без сомнения, важное научное и практическое значение. Большой вклад в понимание этой проблемы вносят исследования, организованные по принципу проспективных регистров. Результаты таких исследований свидетельствуют о наличии долговременных негативных последствий COVID-19 более чем у половины госпитализированных пациентов [6]. Даже через год после перенесенного COVID-19 сохраняется повышенный риск возникновения ССЗ, включая МИ, аритмии, ИБС, перикардит, миокардит, ХСН и тромбоэмболическую болезнь. [7].

По данным регистра АКТИВ (Анализ динамики Коморбидных заболеваний у пациенТов, перенесшИх инфицироВание SARS-CoV-2) для пациентов, перенесших COVID-19, в первые полгода после госпитализации характерны длительное сохранение симптомов и частая повторная обращаемость за внеплановой медицинской помощью, включающая повторные госпитализации. Наиболее частыми причинами внепланового обращения за медицинской помощью были неконтролируемая АГ и дестабилизация хронической ИБС и/или декомпенсация сахарного диабета 2 типа [9]. Кроме того, в этом исследовании было четко продемонстрировано, что наибольший уровень летальности наблюдался в первые 3 мес. в группе пациентов с ХСН II-IV функционального класса, а также у пациентов с ССЗ и онкологическими заболеваниями [9]. Таким образом, наличие факторов сердечно-сосудистого риска или ССЗ, как ранее существовавших, так и новых, связаны с неблагоприятным прогнозом.

Полученные в многочисленных исследованиях данные убедительно свидетельствуют о том, что пациенты с ССЗ, перенесшие COVID-19, даже после выписки из стационара нуждаются в тщательном длительном наблюдении в амбулаторных условиях. Приоритетность длительного наблюдения может рассматриваться как обязательное условие для пациентов с высоким риском осложнений после COVID-19, в частности пациентов с тяжелым течением острого COVID-19 и/или требовавших лечения в отделении интенсивной терапии [12]. Безусловно, рассматривать факторы, влияющие на течение постгоспитального периода и прогноз у таких пациентов, невозможно без оценки качества кардиоваскулярной терапии как на догоспитальном этапе, так и после выписки из стационара.

Следует отметить, что оценке качества проводимой медикаментозной терапии у перенесших COVID-19 пациентов в научной литературе уделяется недостаточно внимания. Имеющиеся данные свидетельствуют о тенденции к ухудшению течения АГ и ИБС при COVID-19, что, по крайней мере, отчасти может быть обусловлено снижением приверженности АГТ [13]. В рамках проспективного регистра ТАРГЕТ-ВИП были получены данные о том, что уже на этапе выписки из стационара качество медикаментозной терапии по поводу ССЗ было недостаточным, в среднем, частота осуществления должных назначений составила 59,5%.

Анализ полученных данных позволил выявить наиболее "уязвимый" для пациентов этап постгоспитального наблюдения — это 30-60 сут. после выписки из стационара, когда частота назначения препаратов, влияющих на прогноз ССЗ, существенно снижалась. Это снижение было отмечено по многим позициям (т.е. препаратам), однако для АГТ, β-АБ и антикоагулянтов эти изменения носили статистически значимый характер. Безусловно, что факт снижения качества терапии, влияющей на прогноз у пациентов с ССЗ, не мог в последующем не отразиться на течении и исходах этих заболеваний.

В то же время, этот этап наблюдения характеризуется возможным развитием так называемого "постковидного синдрома", под которым понимают клинические проявления заболевания, сохраняющиеся в течение ≥4-12 нед. после перенесенного COVID-19 [14]. Данный синдром характеризуется разнообразием клинических проявлений, наиболее частыми из которых являются немотивируемая тахикардия, аритмия, плохая переносимость физической нагрузки, повышение артериального давления, кардиалгия, апатия и др. Не вызывает сомнения, что именно в этот период терапия пациентов с ССЗ должна быть максимально приближена к оптимальным показателям. Однако в условиях реальной клинической практики был продемонстрирован определенный "провал" в качестве медикаментозной терапии пациентов с ССЗ, в т.ч. назначения препаратов, которые могли бы уменьшить проявления этого синдрома.

Выраженное снижение частоты назначения антикоагулянтов при ФП у постковидных пациентов через 30-60 сут., 6 и 12 мес. после выписки из стационара было в значительной степени обусловлено тем, что тяжелое течение COVID-19 является дополнительным показанием к антикоагулянтной терапии в течение первого месяца постгоспитального периода1.

Что касается применения двух методов вычисления среднего значения частоты должных назначений в группах пациентов, то необходимо отметить следующее. При использовании подхода с определением процентного отношения суммарного числа осуществленных и должных назначений отражается совокупный дефицит необходимых назначений в целом по группе. При использовании второго метода отношение числа осуществленных и должных назначений осуществляется сначала для каждого пациента, а затем усредняется, что позволяет учитывать его индивидуальные особенности (число заболеваний, показаний и назначений). В целом оптимальным можно считать сочетание двух методов оценки, дополняющих друг друга. Таким образом, оценка динамики частоты должных медикаментозных назначений по поводу ССЗ у пациентов после госпитального лечения по поводу COVID-19 c использованием двух различных подходов показала сходные результаты, дополняющие друг друга, что делает более обоснованным заключение, о целесообразности комплексного применения обоих подходов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.

Ограничения исследования. В работе проанализирована информация о кардиоваскулярной фармакотерапии и возникновении новых случаев ССЗ, полученная на основании телефонного контакта с пациентом. Группа пациентов с ССЗ и не подтвержденным диагнозом COVID-19 была относительно небольшой, как и соответствующее число событий за период наблюдения в течение первого года.

Заключение

По данным регистра ТАРГЕТ-ВИП у больных с ССЗ в течение первого года наблюдения после госпитального лечения по поводу COVID-19 выявлено значимое снижение частоты должного назначения АГТ при АГ и, в наибольшей степени, антикоагулянтов при ФП. Средняя частота назначения должной кардиоваскулярной фармакотерапии через 30-60 сут. и 6 мес. наблюдения была значимо ниже, чем при выписке из стационара. Вышеуказанные изменения качества медикаментозной терапии ССЗ за период наблюдения пациентов после COVID-19 были выявлены как при оценке всех имевшихся данных за период наблюдения, так и при анализе данных только у выживших пациентов с наличием информации на все определенные в протоколе сроки оценки качество фармакотерапии. При сопоставлении групп пациентов с подтвержденным и не подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлены более высокая частота ХСН на этапе выписки из стационара у лиц с неподтвержденной коронавирусной инфекцией, а также более высокая средняя частота соблюдения должной кардиоваскулярной фармакотерапии у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 на 30-60 сут. после выписки из стационара. Представляется целесообразным не прекращать наблюдение пациентов в регистре с целью получения дополнительных данных о динамике качества кардиоваскулярной фармакотерапии на более отдаленных этапах наблюдения.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (версия 16 от 18.08.2022)". М., 2022. 249 с. https://cdn.stopcoronovirus.ru/ai/doc/1467/attach/minsdrav_180822-cov.pdf.

Список литературы

1. Stefan N, Birkenfeld AL, Schulze MB. Global pandemics interconnected — obesity, impaired metabolic health and COVID-19. Nat Rev Endocrinol. 2021;17:135-49. doi:10.1038/s41574-020-00462-1.

2. Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K, et al. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY. Nature. 2020;584:430-6. doi:10.1038/s41586-020-2521-4.

3. Mehra MR, Desai SS, Kuy SR, et al. Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19. N Engl J Med. 2020;382(26):2582. doi:10.1056/NEJMoa2007621.

4. Арутюнов Г. П., Тарловская Е. И., Арутюнов А. Г. и др. Международный регистр "Анализ динамики Коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2" (AКТИВ SARS-CoV-2): анализ предикторов неблагоприятных исходов острой стадии новой коронавирусной инфекции. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4470. doi:10.15829/1560-4071-2021-4470.

5. Арутюнов Г. П., Тарловская Е. И., Арутюнов А. Г. и др. Регистр "Анализ динамики Коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2" (АКТИВ). Оценка влияния комбинаций исходных сопутствующих заболеваний у пациентов с COVID-19 на прогноз. Терапевтический архив. 2022;94(1):32-47. doi:10.26442/00403660.2022.01.201320.

6. Погосова Н. В., Палеев Ф. Н., Аушева А. К. и др. Последствия COVID-19 на отдаленном этапе после госпитализации. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2022;18(2):118-26. doi:10.20996/1819-6446-2022-04-03.

7. Xie Y, Xu E, Bowe B et al. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. Nat Med. 2022;8(3):583-90. doi:10.1038/s41591022-01689-3.

8. Ayoubkhani D, Khunti K, lyan VN, et al. Post-covid syndrome in individuals admitted to hospital with COVID-19: retrospective cohort study BMJ. 2021;372:n693. doi:10.1136/bmj.n693.

9. Арутюнов Г. П., Тарловская Е. И., Арутюнов А. Г. от имени группы соавторов. Клинические особенности постковидного периода. Результаты международного регистра "Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 (АКТИВ SARSCoV-2)". Предварительные данные (6 месяцев наблюдения). Российский кардиологический журнал. 2021;26(10):4708. doi:10.15829/1560-4071-2021-4708.

10. Смирнов А. А., Лукьянов М. М., Марцевич С. Ю. и др. Клинико-анамнестические характеристики, кардиоваскулярная фармакотерапия и отдаленные исходы у мультиморбидных пациентов, перенесших COVID-19. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2022;18(5):502-9. doi:10.20996/1819-6446-2022-09-06.

11. Драпкина О. М., Карпов О. Э., Лукьянов М. М. и др. Проспективный госпитальный регистр больных с предполагаемыми или подтвержденными коронавирусной инфекцией COVID-19 и внебольничной пневмонией (ТАРГЕТ-ВИП): характеристика включенных больных и оценка исходов стационарного этапа лечения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(6):2727. doi:10.15829/1728-8800-2020-2727.

12. Канорский С. Г. Постковидный синдром: распространенность и патогенез органных поражений, направления коррекции. Систематический обзор. Кубанский научный медицинский вестник. 2021;28(6):90-116. doi:10.25207/16086228-2021-28-6-90-116.

13. Гиляревский С. Р., Голшмид М. В., Бенделиани Н. Г. и др. Эффективность стандартной терапии сердечно-сосудистых заболеваний при COVID-19: гипотезы, свидетельства и доказательства. Лечебное дело. 2022;1:12-9. doi:10.24412/2071-5315-2022-12491.

14. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nature Medicine. 2021;27(4):601-15. doi:10.1038/s41591-021-01283-z.

Об авторах

Н. П. КутишенкоРоссия

Наталья Петровна Кутишенко — доктор медицинских наук, руководитель лаборатории фармакоэпидемиологических исследований отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

М. М. Лукьянов

Россия

Михаил Михайлович Лукьянов — кандидат медицинских наук, руководитель отдела клинической кардиологии.

Москва

С. Ю. Марцевич

Россия

Сергей Юрьевич Марцевич — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

А. А. Пулин

Россия

Андрей Алексеевич Пулин — кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной и образовательной деятельности.

Москва

Е. Ю. Андреенко

Россия

Елена Юрьевна Андреенко — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела клинической кардиологии.

Москва

В. П. Воронина

Россия

Виктория Петровна Воронина — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

В. А. Диндикова

Россия

Валерия Александровна Диндикова — младший научный сотрудник отдела клинической кардиологии.

Москва

Н. А. Дмитриева

Россия

Надежда Анатольевна Дмитриева — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории фармакоэпидемиологических исследований отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

М. М. Кудрявцева

Россия

Мария Максимовна Кудрявцева — научный сотрудник отдела клинической кардиологии.

Москва

О. В. Лерман

Россия

Ольга Викторовна Лерман — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

А. Н. Маковеева

Россия

Анна Николаевна Маковеева — научный сотрудник отдела клинической кардиологии.

Москва

Е. Ю. Окшина

Россия

Елена Юрьевна Окшина — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела клинической кардиологии.

Москва

А. А. Смирнов

Россия

Александр Андреевич Смирнов — младший научный сотрудник отдела клинической кардиологии.

Москва

Е. Н. Белова

Россия

Екатерина Николаевна Белова — программист, лаборатория биостатистики.

Москва

В. Г. Кляшторный

Россия

Владислав Георгиевич Кляшторный — кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории биостатистики.

Москва

Е. В. Кудряшов

Россия

Егор Викторович Кудряшов — программист лаборатории биостатистики.

Москва

О. Эд. Карпов

Россия

Олег Эдуардович Карпов — доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАН, генеральный директор.

Москва

О. М. Драпкина

Россия

Оксана Михайловна Драпкина — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор.

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Кутишенко Н.П., Лукьянов М.М., Марцевич С.Ю., Пулин А.А., Андреенко Е.Ю., Воронина В.П., Диндикова В.А., Дмитриева Н.А., Кудрявцева М.М., Лерман О.В., Маковеева А.Н., Окшина Е.Ю., Смирнов А.А., Белова Е.Н., Кляшторный В.Г., Кудряшов Е.В., Карпов О.Э., Драпкина О.М. Медикаментозное лечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение первого года после госпитализации по поводу COVID-19. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(12):3467. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3467

For citation:

Kutishenko N.P., Lukyanov M.M., Martsevich S.Yu., Pulin A.A., Andreenko E.Yu., Voronina V.P., Dindikova V.A., Dmitrieva N.A., Kudryavtseva M.M., Lerman O.V., Makoveeva A.N., Okshina E.Yu., Smirnov А.А., Belova E.N., Klyashtorny V.G., Kudryashov E.V., Karpov O.E., Drapkina O.M. Medical treatment of patients with cardiovascular diseases during the first year after hospitalization for COVID-19. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(12):3467. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3467

JATS XML