Перейти к:

Галектин-3 и структурно-функциональные параметры левого желудочка при ишемической болезни сердца в сочетании с хронической болезнью почек

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3729

EDN: FSUSQX

Аннотация

Цель. Оценить связь уровня галектина-3 (Gal-3) со структурно-функциональными параметрами левого желудочка (ЛЖ) при ишемической болезни сердца (ИБС) с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) I-III функционального класса (ФК) (по NYHA) в сочетании и без сахарного диабета 2 типа (СД2) и хронической болезни почек (ХБП).

Материал и методы. Обследовано 120 пациентов (мужчин — 68,3%) с ИБС и ХСН I-III ФК, разделенных на 3 группы: 1 группа — пациенты без СД2 и ХБП (n=40), 2 группа — с ХБП без СД2 (n=40), 3 группа — с СД2 и ХБП (n=40). Уровень Gal-3 определяли иммуноферментным методом, глобальную продольную деформацию (GLS) ЛЖ — методом speckle tracking.

Результаты. У пациентов с ИБС и ХБП, в т.ч. с СД2, Gal-3 был выше (р=0,048): в 1 группе — 12,55 [10,60;23,05], во 2 группе — 16,60 [11,75;23,95], в 3 — 16,90 [11,90;25,15] нг/мл и более тесно коррелировал с объемными показателями, фракцией выброса ЛЖ и отношением ранней диастолической скорости трансмитрального потока к ранней диастолической скорости движения митрального кольца (Е/е'). Диастолическая дисфункция (ДД) 2 ст. в 1 группе была у 10%, во 2 — у 47,5%, в 3 — у 60% пациентов. По GLS группы не различалась (р=0,087).

Заключение. Повышение концентрации Gal-3 с утяжелением ХСН и корреляционные связи уровня биомаркера с объемными показателями, индексированная масса миокарда ЛЖ, фракция выброса ЛЖ, GLS и диастолическая дисфункция свидетельствуют о его важной роли в развитии ремоделирования и фиброза миокарда.

Ключевые слова

Для цитирования:

Фатеев С.С., Оранжереева В.Н., Федулов В.К., Коваленко Е.В., Маркова Л.И., Белая О.Л. Галектин-3 и структурно-функциональные параметры левого желудочка при ишемической болезни сердца в сочетании с хронической болезнью почек. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(1):3729. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3729. EDN: FSUSQX

For citation:

Fateev S.S., Oranzhereeva V.N., Fedulov V.K., Kovalenko E.V., Markova L.I., Belaya O.L. Galectin-3 and structural and functional left ventricular characteristics in coronary artery disease in combination with chronic kidney disease. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(1):3729. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3729. EDN: FSUSQX

Введение

В последние годы внимание ученых и врачей привлекает изучение роли различных биомаркеров в профилактике и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Продолжается поиск "идеального" биомаркера, способного помочь в персонифицированной оценке риска и определении стратегии лечения внутренних болезней. Одним из изучаемых биомаркеров при ССЗ является галектин-3 (Gal-3). Это β-галактозидсвязывающий белок, участвующий в регуляции ряда клеточных функций: роста, пролиферации, апоптоза, дифференцировки, клеточной адгезии и восстановления тканей. Gal-3 играет существенную роль в регуляции межклеточных взаимодействий, оказывает влияние на иммунитет и воспаление [1][2]. Благодаря своей полифункциональности он участвует в патогенезе различных заболеваний: патологии сердца, почек, печени, играя существенную роль в развитии их фиброза и ремоделирования [1]. Было показано, что повышение риска неблагоприятных исходов при хронической сердечной недостаточности (ХСН) связано с повышением концентраций сывороточного Gal-3 [3]. В ряде исследований у больных ХСН была продемонстрирована обратная зависимость между уровнем Gal-3, креатинина и скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) [4-6], что предполагает вероятность применения Gal-3 — кардиоспецифического маркера фиброза — в диагностике нарушений функции почек у больных ишемической болезнью сердца (ИБС), осложненных ХСН.

Известно, что совместное использование биомаркерной стратегии и визуализации миокарда представляется важным для оценки ремоделирования при ХСН, в т.ч. у пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет 2 типа (СД2) и хроническая болезнь почек (ХБП), которые могут ассоциироваться с большей выраженностью фиброза у пациентов с ИБС и ХСН.

Глобальная продольная деформация (GLS) является относительно новым эхокардиографическим параметром, с помощью которого оценивается сократительная способность левого желудочка (ЛЖ). Является закономерным предположить взаимосвязь между GLS и процессами фиброзирования, что подтверждается в различных исследованиях, в т.ч. при сравнении методики speckle tracking с магнитно-резонансной томографией с использованием гадолиния. Показано, что GLS может с хорошей чувствительностью и специфичностью выявлять фиброзные изменения в миокарде [7], поэтому изучение взаимосвязей между данным параметром и маркерами фиброза, одним из которых является Gal-3, становится актуальным.

Материал и методы

Проведение исследования одобрено Комитетом по этике при ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) 17.11.2022г (протокол № 11-22). Обследовано 120 пациентов обоего пола в возрасте 51-70 лет, медиана (Ме) возраста 65 [ 63;67] лет с ИБС (стенокардия напряжения/постинфарктный кардиосклероз), ХСН I-III функционального класса (ФК) (по NYHA — New-York Heart Association), разделенных на 3 группы в зависимости от наличия СД2 и ХБП. В 1 группу включено 40 пациентов без сопутствующего СД2 и ХБП, Ме возраста 64 [ 59,5;66] года, во 2 группу 40 пациентов с сопутствующей ХБП без СД2, Ме возраста 65 [ 63;66] лет, в 3 — 40 больных СД2 типа и ХБП, Ме возраста — 67 [ 64,5;67,5], подписавших информированное согласие на участие в исследовании. Контролем служили показатели 20 условно здоровых пациентов, Ме возраста 61 [ 57;64]. Все пациенты последовательно госпитализированы в кардиологическое или эндокринологическое отделения Федерального государственного казенного учреждения "Центральный клинический военный госпиталь" (ФГКУ ЦКВГ) для планового обследования и лечения.

Диагноз ИБС, ХСН и ХБП устанавливался на основании действующих на момент обследования клинических рекомендаций [8-10]. Наличие ХСН подтверждалось данными анамнеза, физического обследования с использованием шкалы оценки клинического состояния при ХСН (ШОКС), результатов эхокардиографии (ЭхоКГ) и уровня N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) >125 нг/мл при поступлении [9]. Из 120 включенных в исследование пациентов ХСН I ФК была выявлена у 45 (37,5%) человек, II ФК у 54 (45%), ФК III — у 21 (17,5%) человека. Сердечная недостаточность (СН) с сохраненной фракцией выброса (ФВ) ЛЖ ≥50% (СН-сФВ) отмечена у 100 (83,33%) пациентов, СН с промежуточной ФВ ЛЖ от 40 до 49% (СН-пФВ ЛЖ) у 10 (8,33%) пациентов, СН с низкой ФВ ЛЖ (<40%) (СН-нФВ) — у 10 (8,33%) (таблица 1).

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика групп пациентов,

включенных в исследование, Ме [Q25; Q75], абс. (%)

|

Показатель |

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

р |

|

Возраст, годы |

64 [ 59,5;66] |

65 [ 63;66] |

67 [ 64,5;67,5] |

0,013 |

|

Пол (М/Ж) |

30 (75)/10 (25) |

26 (65)/14 (35) |

26 (65)/14 (35) |

0,543 |

|

Курение |

10 (25) |

7 (17,5) |

8 (20) |

0,704 |

|

Отягощенная по ИБС наследственность |

22 (55) |

18 (45) |

26 (65) |

0,201 |

|

Стенокардия I ФК |

3 (7,5) |

5 (12,5) |

4 (10) |

0,759 |

|

Стенокардия II ФК |

28 (70) |

24 (60) |

22 (55) |

0,376 |

|

Стенокардия III ФК |

2 (5) |

4 (10) |

3 (7,5) |

0,700 |

|

ОИМ в анамнезе |

9 (22,5) |

20 (50) |

14 (35) |

0,038 |

|

ОНМК в анамнезе |

4 (10) |

4 (10) |

2 (5) |

0,649 |

|

ХСН I ФК (по NYHA) |

21 (52,5) |

15 (37,5) |

9 (22,5) |

0,022 |

|

ХСН II ФК (по NYHA) |

17 (42,5) |

15 (37,5) |

22 (55) |

0,272 |

|

ХСН III ФК (по NYHA) |

2 (5) |

10 (25) |

9 (22,5) |

0,038 |

|

СН-сФВ ЛЖ |

38 (95) |

32 (80) |

30 (75) |

0,045 |

|

СН-пФВ ЛЖ |

2 (5) |

4 (10) |

4 (10) |

0,700 |

|

СН-нФВ ЛЖ |

0 |

4 (10) |

6 (15) |

0,046 |

|

Стентирование коронарных артерий в анамнезе |

12 (30) |

21 (52,5) |

14 (35) |

0,098 |

|

АКШ в анамнезе |

1 (2,5) |

0 |

4 (10) |

0,068 |

|

ФП |

5 (12,5) |

12 (30) |

15 (37,5) |

0,036 |

|

ГБ |

40 (100) |

40 (100) |

40 (100) |

1,000 |

|

Ожирение |

20 (50) |

11 (27,5) |

17 (42,5) |

0,114 |

|

ШОКС |

3 [ 3;5] |

5 [ 3;6] |

5,5 [ 3;6] |

0,002 |

|

ТШХ, м |

430 [ 390;462,5] |

380 [ 310;450] |

385 [ 310;415] |

0,007 |

|

иАПФ/БРА |

39 (97,5) |

37 (92,5) |

36 (90) |

0,395 |

|

АРНИ |

1 (2,5) |

3 (7,5) |

4 (10) |

0,394 |

|

β-адреноблокаторы |

37 (92,5) |

36 (90) |

35 (87,5) |

0,759 |

|

Блокаторы кальциевых каналов |

18 (45) |

28 (70) |

33 (82,5) |

0,002 |

|

Антиагреганты |

36 (90) |

28 (70) |

27 (67,5) |

0,037 |

|

Антикоагулянты |

5 (12,5) |

12 (30) |

15 (37,5) |

0,036 |

|

Статины |

37 (92,5) |

40 (100) |

39 (97,5) |

0,166 |

|

АМК |

25 (62,5) |

32 (80) |

26 (65) |

0,189 |

|

Петлевые диуретики |

2 (5) |

8 (20) |

10 (25) |

0,045 |

|

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа |

5 (12,5) |

9 (22,5) |

28 (70) |

<0,001 |

Примечание: АКШ — аортокоронарное шунтирование,

АМК — антагонисты минералокортикоидных рецепторов,

АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторы,

БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина II,

ГБ — гипертоническая болезнь, ИБС — ишемическая болезнь сердца,

иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента,

М/Ж — мужчины/женщины, ОИМ — острый инфаркт миокарда,

ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения,

СД2 — сахарный диабет 2 типа, ТШХ — тест 6-мин. ходьбы,

ФП — фибрилляция предсердий, ХБП — хроническая болезнь почек,

ХСН — хроническая сердечная недостаточность,

СН-сФВ — сердечная недостаточность (СН)

с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ),

СН-пФВ ЛЖ — СН с промежуточной ФВ ЛЖ,

СН-нФВ ЛЖ — СН с низкой ФВ ЛЖ,

ШОКС — шкала оценки клинического состояния пациента с ХСН.

У включенных в исследование пациентов снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м² сохранялось в течение ≥3 мес.

Критериями невключения являлись острый инфаркт миокарда (ОИМ), острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), острое почечное повреждение, COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019), перенесенные менее чем за 6 мес. до начала исследования, злокачественные новообразования, ХБП 5 стадии. Больным при поступлении была назначена базисная терапия в соответствии с современными клиническими рекомендациями. Клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование, и основные группы лекарственных препаратов, которые пациенты получали амбулаторно, представлены в таблице 1.

Стандартное обследование включало осмотр, оценку по шкале ШОКС, клинический, биохимический анализы крови, анализ мочи. Методом иммуноферментного анализа (ELISA) в сыворотке крови определяли уровень Gal-3 с помощью набора RayBio® Human Galectin-3 ELISA Kit. Проводилась электрокардиография (ЭКГ), тест 6-мин. ходьбы (ТШХ), ЭхоКГ с определением основных структурно-функциональных параметров сердца и выраженности диастолической дисфункции (ДД). GLS ЛЖ определялась методом speckle tracking. Для расчета СКФ и стадии ХБП использовалась формула CKD-EPI [10]. Все исследования выполнялись в лаборатории и отделении функциональной диагностики ФГКУ ЦКВГ.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью программ IBM SPSS "Statistics 12". Данные представляли в виде Me и интерквартильного размаха (Q25;Q75). Нормальность распределения определяли с помощью тестов Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Для оценки однородности дисперсий переменных проводился тест Левена. При сравнении 3 групп применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для параметров с нормальным распределением и критерий Краскела-Уоллиса для параметров с распределением, отличным от нормального. Если в результате проведенного анализа выявлялись достоверные различия между группами (р<0,05), то проводилось попарное сравнение групп (post-hoc анализ): применялся критерий Тьюка в случае нормального распределения признака и критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони при распределении признака, отличном от нормального. При анализе качественных признаков проводился анализ таблиц сопряженности с использованием критерия χ² Пирсона. Для поиска взаимосвязей между переменными применяли корреляционный анализ с расчетом коэффициентов корреляции Спирмена. Сила корреляционной связи оценивалась как слабая при показателе <0,25, как средняя — от 0,25 до 0,75, как сильная >0,75. Величина значимости различий устанавливалась при р<0,05.

Результаты

В таблице 2 представлены основные лабораторные показатели обследуемых пациентов. Во всех группах больных ИБС уровни Gal-3 были выше таковых в контроле (р<0,001), где Ме Gal-3 составила 6,55 [ 4,9;7,2] нг/мл. Между обследуемыми группами выявлены значимые различия в концентрации Gal-3 и NT-proBNP (таблица 2), причем оба показателя были наибольшими при СД2 и ХБП (3 группа). Показатели Gal-3 в группах 2 и 3 (у пациентов с ХБП) оказались выше таковых в 1 группе (р=0,04 и р=0,03, соответственно), но между собой не различались (р=0,89). Концентрация NT-proBNP у пациентов с СД2 и ХБП оказалась значимо выше таковой в группе 1 (р<0,001) и группе 2 (р=0,008), различия между которыми не выявлены (р=0,441). Значимые различия в группах наблюдения выявлены в показателях глюкозы, гликированного гемоглобина (HbA1c), креатинина и СКФ, что объясняется наличием сопутствующей патологии — СД2 и ХБП (таблица 2). Различий в СКФ и уровне гемоглобина между 2 и 3 группами не было (р=0,690). Выявлена слабая значимая обратная корреляция между уровнем Gal-3 и СКФ в общей выборке из 120 пациентов (r=-0,261, р<0,05).

Таблица 2

Лабораторные показатели пациентов, включенных в исследование, Ме [Q25;Q75]

|

Показатель |

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

р |

|

Галектин-3, нг/мл |

12,55 [ 10,60;23,05] |

16,60 [ 11,75;23,95] |

16,90 [ 11,90;25,15] |

0,048 |

|

NT-proBNP, пг/мл |

440 [ 355;665] |

490 [ 360;820] |

680 [ 500;980] |

0,001 |

|

Общий ХС, ммоль/л |

4,44 [ 3,88;5,09] |

3,92 [ 3,39;4,67] |

4,19 [ 3,51;5,20] |

0,242 |

|

ТГ, ммоль/л |

1,70 [ 1,17;2,12] |

1,46 [ 1,00;1,74] |

1,70 [ 1,49;2,37] |

0,029 |

|

ХС ЛНП, ммоль/л |

2,70 [ 1,97;3,23] |

2,75 [ 1,96;3,15] |

2,55 [ 1,69;3,61] |

0,898 |

|

ХС ЛВП, ммоль/л |

0,97 [ 0,87;1,20] |

0,83 [ 0,72;1,00] |

0,90 [ 0,77;1,05] |

0,022 |

|

Гемоглобин, г/л |

134 [ 115,5;144] |

117 [ 105,5;134,5] |

115,5 [ 103,5;124,5] |

0,001 |

|

Глюкоза, ммоль/л |

5,15 [ 4,65;5,70] |

5,15 [ 4,60;5,70] |

7,45 [ 6,75;8,00] |

<0,001 |

|

HbA1C, % |

5,9 [ 5,3;6,3] |

5,9 [ 5,2;6,3] |

7,2 [ 6,9;7,55] |

<0,001 |

|

Креатинин, мкмоль/л |

83,00 [ 73,65;94,45] |

126,20 [ 112,35;139,10] |

119,25 [ 108,45;142,00] |

<0,001 |

|

СКФ (CKD-EPI), мл/мин/1,73 м² |

78,5 [ 71,0;91,7] |

48,0 [ 44,0;53,7] |

49,2 [ 41,7;54,6] |

<0,001 |

Примечание: ИБС — ишемическая болезнь сердца,

ЛВП — липопротеины высокой плотности,

ЛНП — липопротеины низкой плотности, СД2 — сахарный диабет 2 типа,

СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ТГ — триглицериды,

ХБП — хроническая болезнь почек, ХС — холестерин,

ХСН — хроническая сердечная недостаточность,

HbA1C — гликированный гемоглобин,

NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид.

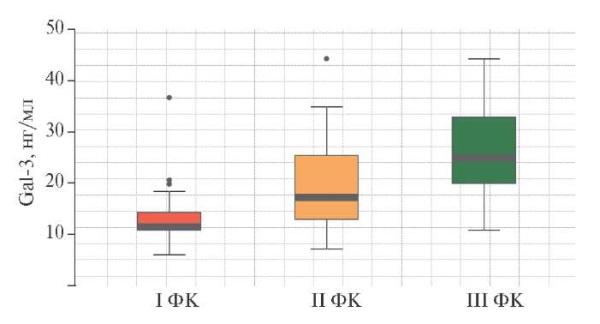

При анализе концентрации Gal-3 у 120 пациентов с различным ФК ХСН обнаружены значимые различия (р<0,001), которые определялись и при попарном сравнении показателя в группах. Концентрация Gal-3 у пациентов с ХСН I ФК составила 11,4 [ 10,8;14,2] нг/мл, II ФК — 17,25 [ 12,9;25,4] нг/мл, III ФК — 24,9 [ 19,9;32,9] нг/мл. Уровень Gal-3 был значимо выше у больных со II ФК ХСН по сравнению с таковым у больных с I ФК ХСН (р<0,001), и значимо ниже, чем у пациентов с ХСН III ФК (р=0,006). Различия в показателях биомаркера в группах пациентов с I и III ФК ХСН также были достоверны при р<0,001 (рисунок 1). Уровень Gal-3 у пациентов, перенесших ОИМ, в каждой группе был значимо выше такового при отсутствии ОИМ в анамнезе (р=0,045 в 1 группе, р=0,007 во 2 группе, р=0,025 в 3 группе). Межгрупповые различия в уровне Gal-3 у больных с ОИМ и без него не выявлены.

Рис. 1 Уровень Gal-3 в зависимости от ФК ХСН по классификации NYHA (р<0,001).

Примечание: ХСН — хроническая сердечная недостаточность,

ФК — функциональный класс, Gal-3 — галектин-3,

NYHA — New-York Heart Association.

Структурно-функциональные показатели пациентов по группам представлены в таблице 3. Между группами были выявлены значимые различия показателей объема левого предсердия (ЛП), индекса объема ЛП (ИОЛП), задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ), индекса массы миокарда (ИММ) ЛЖ, пиков скорости раннего (Е) и позднего (А) диастолического наполнения ЛЖ, отношения скоростей раннего и позднего диастолического наполнения ЛЖ Е/А и отношения ранней диастолической скорости трансмитрального потока к ранней диастолической скорости движения митрального кольца Е/е' (таблица 3).

Таблица 3

ЭхоКГ параметры пациентов, включенных в исследование, Ме [Q25;Q75]

|

Показатель |

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

р |

|

Объем ЛП, мл |

57 [ 49,0;67,0] |

64,5 [ 54;91] |

66 [ 56;84] |

0,015 |

|

ИОЛП, мл/м² |

28,25 [ 25,1;32,05] |

32,40 [ 24,85;41,00] |

32,05 [ 28,90;40,70] |

0,001 |

|

МЖП, см |

1,3 [ 1,2;1,4] |

1,3 [ 1,2;1,4] |

1,3 [ 1,2;1,5] |

0,320 |

|

ЗСЛЖ, см |

1,2 [ 1,1;1,3] |

1,2 [ 1,1;1,2] |

1,2 [ 1,2;1,4] |

0,023 |

|

КДР, см |

4,9 [ 4,6;5,1] |

4,85 [ 4,5;5,4] |

5,15 [ 4,7;5,8] |

0,182 |

|

КСР, см |

3,15 [ 2,85;3,4] |

3,2 [ 2,9;3,5] |

3,2 [ 2,95;3,95] |

0,319 |

|

КДО ЛЖ, мл |

113,71 [ 96,42;125,22] |

108,86 [ 92,45;140,77] |

123,81 [ 94,60;160,11] |

0,357 |

|

КСО ЛЖ, мл |

52,14 [ 41,68;58,61] |

53,64 [ 41,31;64,53] |

53,22 [ 43,22;75,30] |

0,551 |

|

ММ ЛЖ, г |

266,75 [ 233,8;317,9] |

279,75 [ 243,3;338,95] |

302,95 [ 248,8;378,15] |

0,088 |

|

ИММ ЛЖ, г/м² |

132,35 [ 110,85;155,25] |

147,2 [ 125,4;167,8] |

154,45 [ 124,95;180,85] |

0,022 |

|

ФВ, % |

56 [ 54;57,5] |

55 [ 51,5;56] |

55 [ 49;57,5] |

0,108 |

|

Пик Е, см/с |

62,25 [ 58,05;68,00] |

68,65,45 [ 55,85;88,80] |

84,15 [ 61,05;91,55] |

0,010 |

|

Пик А, см/с |

81,3 [ 77,9;88,4] |

69,4 [ 60,0;78,0] |

72,35 [ 64,3;80,2] |

<0,001 |

|

Е/А |

0,75 [ 0,68;0,79] |

0,77 [ 0,74;1,43] |

0,77 [ 0,72;1,38] |

0,028 |

|

Е/e' |

8,56 [ 7,86;9,69] |

10,27 [ 7,93;14,51] |

13,53 [ 8,98;14,64] |

0,002 |

|

GLS, % |

-20,45 [ -21,80;-16,20] |

-17,65 [ -21,60;-14,75] |

-16,80 [ -20,70;-15,00] |

0,087 |

Примечание: ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка (ЛЖ),

ИБС — ишемическая болезнь сердца,

ИММ ЛЖ — индексированная масса миокарда ЛЖ,

ИОЛП — индексированный объем левого предсердия,

КДО — конечный диастолический объем, КДР — конечный диастолический размер,

КСО — конечный систолический объем, КСР — конечный систолический размер,

ЛП — левое предсердие, МЖП — межжелудочковая перегородка,

ММ ЛЖ — масса миокарда ЛЖ, СД2 — сахарный диабет 2 типа,

ХБП — хроническая болезнь почек, ХСН — хроническая сердечная недостаточность,

ФВ — фракция выброса, ЭхоКГ — эхокардиографические,

GLS — глобальная продольная деформация,

Е/e' — отношение ранней диастолической скорости трансмитрального потока

к ранней диастолической скорости движения митрального кольца,

Е/А — отношение скоростей раннего и позднего диастолического наполнения ЛЖ.

У всех пациентов, включенных в исследование, диагностирована ДД ЛЖ. Максимальное количество пациентов с ДД 2 ст. было в группе 3 — 24 (60%). В 1 группе ДД 2 ст. выявлена у 4 (10%) пациентов, во 2 группе — у 19 (47,5%). При анализе концентрации Gal-3 у 120 включенных в исследование больных выявлено, что его Ме у пациентов с ДД 1 ст. составила 13,1 [ 10,9;17,1] нг/мл и была значимо меньше таковой у пациентов с ДД 2 ст. — 21,6 [ 16,4;29,8] нг/мл (р=0,0000). Значимых различий уровня Gal-3 у пациентов с разной степенью ДД в 1 группе больных ИБС и ХСН не выявлено (р=0,857), хотя при ДД 1 ст. он составил 12,55 [ 10,8;20,55] нг/мл, а при ДД 2 ст. был выше — 17,0 [ 8,7;24,8] нг/мл. Во 2 группе Ме Gal-3 при ДД 1 ст. составила 13,1 [ 11,0;15,9] нг/мл, при ДД 2 ст. — 21,6 [ 17,3;30,0] нг/мл (р=0,0004), в 3 группе — 13,3 [ 11,0;16,45] и 21,5 [ 16,4;29,95] нг/мл, соответственно (р=0,004).

Уровень Gal-3 у больных с различным фенотипом ХСН был неодинаков: у 100 пациентов с СН-сФВ Ме составила 13,95 [ 11,0;20,65] нг/мл, у 10 пациентов с СН-пФВ ЛЖ — 22,45 [ 15,9;32,9] нг/мл, у 10 больных с СН-нФВ — 29,55 [ 25,4;33,1] нг/мл (р<0,001) (рисунок 2). Значимых различий концентраций Gal-3 у пациентов с СН-сФВ (12,55 [ 10,8;23,7] нг/мл) и СН-пФВ (10,8 [ 7,1;14,5] нг/мл) в 1 группе из-за несоответствия размеров выборки не выявлено. Во 2 и 3 группах различия уровней Gal-3 между тремя подгруппами с различными фенотипами СН обнаружены (р=0,003 для обеих групп). Ме Gal-3 во 2 и 3 группе у больных с СН-сФВ составила 15,8 [ 11;20,25] нг/мл и 15,2 [ 11;19,8] нг/мл, с СН-пФВ 33,0 [ 24,3;34,45] нг/мл и 22,45 [ 18,2;28,9] нг/мл, с СН-нФВ — 27,35 [ 23,95;36,75] нг/мл и 29,95 [ 25,4;33,1] нг/мл, соответственно.

Рис. 2 Уровень Gal-3 в зависимости от фенотипа ХСН (р<0,001).

Примечание: ХСН — хроническая сердечная недостаточность,

СН-нФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса,

СН-пФВ — сердечная недостаточность с промежуточной фракцией выброса,

СН-сФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса,

Gal-3 — галектин-3.

Во всех группах и в общей выборке отмечались средней силы связи между Gal-3 и объемом ЛП, ИОЛП, а также GLS. У пациентов с ХБП (группы 2 и 3) и в общей группе 120 больных концентрация Gal-3 коррелировала с конечно-систолическим и конечно-диастолическим размером (КСР и КДР) и объемом (КСО, КДО), ФВ ЛЖ, пиком скорости раннего наполнения ЛЖ (Е), отношением Е/е' (таблица 4).

Таблица 4

Корреляционная взаимосвязь между уровнем Gal-3

и ЭхоКГ параметрами пациентов в группах

|

Показатель |

Коэффициент корреляции Спирмена, *р<0,05 |

|||

|

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

Общая выборка |

|

|

Объем ЛП, мл |

0,429* |

0,528* |

0,615* |

0,558* |

|

ИОЛП, мл/м² |

0,396* |

0,526* |

0,522* |

0,512* |

|

МЖП, см |

0,381* |

0,158 |

-0,018 |

0,187* |

|

ЗСЛЖ, см |

0,302 |

0,080 |

0,045 |

0,161 |

|

КДР, см |

0,179 |

0,610* |

0,705* |

0,505* |

|

КСР, см |

0,207 |

0,700* |

0,660* |

0,529* |

|

КДО ЛЖ, мл |

0,154 |

0,616* |

0,702* |

0,498* |

|

КСО ЛЖ, мл |

0,234 |

0,721* |

0,716* |

0,558* |

|

ММ ЛЖ, г |

0,307 |

0,298 |

0,502* |

0,392* |

|

ИММ ЛЖ, г/м² |

0,221 |

0,279 |

0,381* |

0,334* |

|

ФВ, % |

-0,229 |

-0,639* |

-0,561* |

-0,495* |

|

Пик Е, см/с |

0,139 |

0,460* |

0,519* |

0,402* |

|

Пик А, см/с |

0,130 |

-0,378* |

0,005 |

-0,120 |

|

Е/А |

-0,003 |

0,308 |

0,169 |

0,188 |

|

Е/e' |

0,098 |

0,385* |

0,396* |

0,369* |

|

GLS |

0,539* |

0,701* |

0,720* |

0,672* |

Примечание: ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка (ЛЖ),

ИБС — ишемическая болезнь сердца,

ИММ ЛЖ — индексированная масса миокарда ЛЖ,

ИОЛП — индексированный объем левого предсердия,

КДО — конечный диастолический объем, КДР — конечный диастолический размер,

КСО — конечный систолический объем, КСР — конечный систолический размер,

ЛП — левое предсердие, МЖП — межжелудочковая перегородка,

ММ ЛЖ — масса миокарда левого желудочка, СД2 — сахарный диабет 2 типа,

ФВ — фракция выброса, ХБП — хроническая болезнь почек,

ХСН — хроническая сердечная недостаточность,

GLS — глобальная продольная деформация,

Е/e' — отношение ранней диастолической скорости трансмитрального потока

к ранней диастолической скорости движения митрального кольца,

Е/А — отношение скоростей раннего и позднего диастолического наполнения ЛЖ.

Выявлены достоверные корреляционные связи между Gal-3 и ДД у пациентов с СН-сФВ в общей выборке — 0,321 (р<0,05) и во 2 группе — 0,531 (р<0,05).

Обсуждение

В настоящее время в качестве стандартизированных диагностических и прогностических биомаркеров для ССЗ используются мозговой натрийуретический пептид (BNP) и NT-pro-BNP, сердечные тропонины, адипокины и другие [11]. С 2014г Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США включило Gal-3 в список валидированных сердечно-сосудистых биомаркеров. В литературе представлено много работ по изучению взаимосвязи между уровнем Gal-3 и наличием ХСН, а метаанализ 12 исследований (6440 пациентов) показал прогностическое значение Gal-3 для смерти от всех причин и сердечно-сосудистой смерти при ХСН [3]. Отмечено, что среднее значение Gal-3 существенно выше при ХСН, чем в контрольной группе [12][13]. В настоящем исследовании больные ХСН также достоверно отличались более высокими концентрациями Gal-3 по сравнению с таковыми в контрольной группе.

Существуют доказательства того, что Gal-3 участвует в патогенезе атеросклероза и ИБС, способствует дифференцировке макрофагов, образованию пенистых клеток, эндотелиальной дисфункции [14]. Li М, et al. определяли взаимосвязь между наличием и тяжестью ИБС и уровнем сывороточного Gal-3, оказавшимся значимо выше у больных ИБС по сравнению со здоровыми [15], что согласуется с результатами настоящей работы.

Свое применение Gal-3 нашел и при ХБП. Более высокие его концентрации могут быть связаны с прогрессированием ХБП, что свидетельствует о потенциально новых механизмах, которые могут способствовать прогрессированию заболевания почек [12].

Подтверждением влияния почечной дисфункции на уровень Gal-3 могут служить полученные нами данные о том, что в группах пациентов с ХБП, независимо от наличия СД2, концентрация биомаркера значимо выше таковой при отсутствии ХБП (таблица 2), что может объясняться постепенным развитием почечного фиброза у пациентов с ХБП и СД2. Это совпадает с результатами, опубликованными Подзолковым В. И. и др., которые рассматривали Gal-3 как маркер кардиоренального синдрома у больных ХСН, при этом уровень Gal-3 обратно коррелировал со СКФ (r=-0,513, р<0,05); при СКФ <60 мл/мин/1,73 м² он был выше, чем при СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м² (р<0,05) [4]. В литературном обзоре Алиевой А. М. и др. [16] показаны результаты ряда исследований, таких как DEAL-HF (Deventer-Alkmaar heart failure project) [5] и HF-ACTION (Heart failure and a controlled trial investigating outcomes of exercise training) [6], также подтвердивших обратную зависимость между Gal-3 и СКФ, независимо от наличия и степени тяжести ХСН. В настоящем исследовании была выявлена слабая, но значимая обратная корреляция между Gal-3 и СКФ в общей выборке из 120 пациентов (r=-0,261, р<0,05). Наличие СД2 у обследуемых нами больных ИБС и ХСН 3 группы не оказало значимого влияния на сывороточную концентрацию Gal-3 (таблица 2), хотя в исследовании Курлянской Е. К. и др. была отмечена ассоциация высокого уровня Gal-3 с неблагоприятным прогнозом у пациентов с ХСН и СД2 [17].

При анализе данных ЭхоКГ между группами обследуемых нами пациентов значимых различий в показателях ФВ ЛЖ не обнаружено (таблица 3). При этом выявлена значимая обратная средней силы связь между Gal-3 и ФВ ЛЖ в группах больных ХБП и общей выборке (таблица 4). Данные литературы о взаимосвязи концентрации Gal-3 и ФВ ЛЖ носят противоречивый характер. Так, в работе [4] показано, что на уровень Gal-3 у больных с ХСН большее влияние оказывает степень снижения СКФ, чем нарушение систолической функции ЛЖ. В другой работе отечественных авторов выявлена положительная взаимосвязь между ФВ ЛЖ и средним уровнем Gal-3 (r=0,45, p=0,012). Он не зависел от тяжести ХСН, и у пациентов с СН-сФВ достоверно превышал таковой при СН-нФВ, что объясняется большей выраженностью миокардиального фиброза при СН-сФВ с ДД ЛЖ [18]. В работе [19] максимальный уровень Gal-3 также отмечался в группе пациентов с СН-сФВ ЛЖ. В крупном исследовании было показано, что концентрация Gal-3 одинакова у пациентов с СН-сФВ и СН-нФВ, хотя повышение Gal-3 приводит к более высокому риску комбинированной конечной точки (смерти от всех причин и госпитализации с СН) у пациентов с СН-сФВ [20]. В нашем исследовании выявлено, что уровень Gal-3 значимо увеличивался по мере нарастания ФК ХСН, а у пациентов с СН-пФВ и СН-нФВ был достоверно выше, чем при СН-сФВ, хотя в исследование было включено существенно меньше пациентов с СН-нФВ. Средняя концентрация Gal-3 в контрольной группе была в 2,1 раза ниже таковой у пациентов с СН-сФВ и в 4,17 раз ниже, чем в группах пациентов с СН-пФВ и СН-нФВ, что подтверждает наличие более выраженных фиброзных изменений с нарастанием тяжести ХСН. Отрицательная корреляционная связь Gal-3 и ФВ ЛЖ у больных с СН-нФВ и СН-пФВ ЛЖ и нарастание концентрации биомаркера с увеличением ФК ХСН выявлена в работе Курбонова А. К. и др. [21]. Нами получены значимые отрицательные корреляционные связи уровня Gal-3 с ФВ ЛЖ в группах больных с ХБП и у всех пациентов, включенных в исследование, где преобладали пациенты с СН-сФВ ЛЖ.

Проведенный корреляционный анализ показал, что между биомаркером фиброза Gal-3, ДД ЛЖ и GLS при ИБС с ХСН имеются достоверные связи, более тесные у пациентов с СД2 и ХБП (таблица 4). Значимые корреляции между уровнем Gal-3 и ДД у пациентов с СН-сФВ выявлены в общей группе 120 больных — 0,321 (р<0,05) и во 2 группе — 0,531 (р<0,05). У пациентов с СН-нФВ значимых корреляционных связей Gal-3 и ДД не выявлено, вероятно из-за небольшого количества пациентов с данным фенотипом ХСН, включенных в исследование. Кроме того, в настоящей работе, где преобладают пациенты с СН-сФВ, наблюдалась значимая положительная корреляционная связь уровня Gal-3 с E/е', которое является наиболее точным неинвазивным предиктором повышенного давления наполнения ЛЖ. В исследовании Michalski В, et al. также отмечена положительная корреляция Gal-3 с E/е' в группе больных с СН-нФВ, но не с СН-сФВ [22].

Связи между Gal-3 и GLS изучались и выявлялись в различных клинических ситуациях: у пациентов с подострым инфарктом миокарда с сохраненной ФВ [23], при ХСН с сохраненной ФВ [21] и др. При этом у всех пациентов отмечалась нормальная функция почек или умеренное нарушение СКФ (>60 мл/мин/1,73 м²). Более выраженные изменения GLS отмечены в группах с ХБП, в т.ч. в сочетании с СД2 (таблица 3), хотя значимые межгрупповые различия не выявлены. Сила корреляционных связей у больных с ХБП во 2 и 3 группах была больше, чем при ее отсутствии в группе 1.

Выявленные нами и рядом других авторов значимые умеренные корреляционные связи между ИММ ЛЖ в группах больных с ХБП и уровнем Gal-3, избыточная выработка которого в гладкомышечных клетках индуцирует повышенный синтез коллагена I типа [24], а также связи Gal-3 с объемом ЛП, ИОЛП, КСО и КДО подтверждает его роль в развитии ремоделирования и фиброза миокарда, приводящих к развитию ХСН [21][25].

Однако недавние исследования показали, что экспрессия Gal-3 в миокарде связана с ремоделированием сердца, перегруженного давлением, и может замедлять гипертрофический ответ, не влияя на выживаемость, дисфункцию и фиброз сердца [26], что требует проведения дальнейших исследований для окончательного установления роли Gal-3 в процессах фиброза и ремоделирования. В настоящее время применимость Gal-3, доказавшего свою перспективность во многих исследованиях, в широкой практике остается ограниченной. Требуются более масштабные работы для определения точных показаний к его использованию. С учетом влияния функции почек и наличия СД2 у пациентов с ИБС и ХСН следует определить точные пороговые значения для каждой клинической ситуации и продолжать изучение диагностической роли Gal-3 изолированно и в мультипанелях с другими биомаркерами.

Заключение

У пациентов с ИБС и ХСН I-III ФК при ХБП (при наличии или отсутствии СД2) определены достоверно более высокие уровни Gal-3, концентрация которого значимо возрастает по мере увеличения ФК ХСН, ухудшении диастолической функции ЛЖ и у пациентов с СН-пФВ и СН-нФВ по сравнению с СН-сФВ ЛЖ. Выявленные корреляционные связи уровня Gal-3 с показателями КСР, КДР и КСО, КДО ЛЖ, ИММ ЛЖ, ФВ ЛЖ и Е/e', GLS свидетельствуют о его важной роли в развитии ремоделирования и фиброза миокарда, приводящих к развитию ХСН. Противоречивость литературных данных о значении Gal-3 при различных фенотипах ХСН требует проведения дополнительных исследований в этой области.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Sciacchitano S, Lavra L, Morgante A, et al. Galectin-3: One Molecule for an Alphabet of Diseases, from A to Z. IJMS, 2018;19:379. doi:10.3390/ijms19020379.

2. Dings RPM, Miller MC, Griffin RJ, et al. Galectins as Molecular Targets for Therapeutic Intervention. Int J Mol Sci. 2018;19:905. doi:10.3390/ijms19030905.

3. Cheng Z, Cai K, Xu C, et al. Prognostic Value of Serum Galectin-3 in Chronic Heart Failure: A Meta-Analysis. Front Cardiovasc Med. 2022;9:783707. doi:10.3389/fcvm.2022.783707.

4. Подзолков В. И., Драгомирецкая Н. А., Казадаева А. В. и др. Галектин-3 как маркер кардиоренального синдрома у больных хронической сердечной недостаточностью. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2022;18(2): 153-9. doi:10.20996/1819-6446-2022-04-04.

5. Lok DJ, Van Der Meer P, de la Porte PW, et al. Prognostic value of galectin-3, a novel marker of fibrosis, in patients with chronic heart failure: data from the DEAL-HF study Clin Res Cardiol. 2010;99(5):323-8. doi:10.1007/s00392-010-0125-y.

6. Felker G, Fiuzat M, Shaw M, et al. Galectin-3 in ambulatory patients with heart failure: results from the HF-ACTION study. Circ Heart Fail. 2012;5(1):72-8. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.111.963637.

7. Spartera M, Damascelli A, Mozes F, et al. Three-dimensional speckle tracking longitudinal strain is related to myocardial fibrosis determined by late-gadolinium enhancement. Int J Cardiovasc Imaging. 2017;33(9):1351-60. doi:10.1007/s10554-017-1115-1.

8. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4076. doi:10.15829/1560-4071-2020-4076.

9. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-4071-2020-4083.

10. Клинические рекомендации. Хроническая болезнь почек (ХБП). Нефрология. 2021;25(5):10-82. doi:10.24884/1561-6274-2021-25-5-10-82.

11. Hogas S, Bilha SC, Branisteanu D, et al. Potential novel biomarkers of cardiovascular dysfunction and disease: Cardiotrophin-1, adipokines and galectin-3. Arch Med Sci. 2017;4:897-913. doi:10.5114/aoms.2016.58664.

12. Драпкина О.М., Шепель Р.Н., Деева Т.А. Прогностическое значение определения уровня галектина-3 у пациентов с метаболическим синдромом и хронической сердечной недостаточностью. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017;16(6):82-6. doi:10.15829/1728-8800-2017-6-82-86.

13. Гямджян К. А., Кукес В. Г., Максимов М.Л. Клиническая ценность определения галек-тина-3 у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Медицинский Совет. 2017;(7):63-8. doi:10.21518/2079-701X-2017-7-63-68.

14. Gao Z, Liu Z, Wang R, et al. Galectin-3 Is a Potential Mediator for Atherosclerosis. J Immunol Res. 2020;5284728. doi:10.1155/2020/5284728.

15. Li M, Guo K, Huang X, et al. Association Between Serum Ga-lectin-3 Levels and Coronary Stenosis Severity in Patients With Coronary Artery Disease. Front Cardiovasc Med. 2022;9:818162. doi:10.3389/fcvm.2022.818162.

16. Алиева А. М., Байкова И.Е., Кисляков В.А. и др. Галектин-3: диагностическая и прогностическая ценность определения у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Терапевтический архив. 2019;91(9):145-9. doi:10.26442/00403660.2019.09.000226.

17. Курлянская Е.К., Мрочек А.Г., Денисевич Т.Л. И др. Прогностическая роль биомаркеров у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Кардиология. 2020;60(1):16-22. doi:10.18087/cardio.2020.1.n882.

18. Дуболазова Ю. В., Драп-кина О. М. Применение галектина-3 и NT-proBNp в качестве биомаркеров декомпенсированной сердечной недостаточности. Российский Кардиологический Журнал. 2017;(1):95-101. doi:10.15829/1560-4071-2017-1-95-101.

19. Подзолков В. И., Драгомирецкая Н. А., Казадаева А. В. и др. Взаимосвязи активности нейрогормональных систем и параметров внутрисердечной гемодинамики у больных хронической сердечной недостаточностью: фокус на галектин-3. Российский кардиологический журнал. 2022;27(4):4957. doi:10.15829/1560-4071-2022-4957.

20. de Boer RA, Lok DJ, Jaarsma T, et al. Predictive value of plasma galectin-3 levels in heart failure with reduced and preserved ejection fraction. Ann Med. 2011;43:60-68. doi:10.3109/07853890.2010.538080.

21. Курбонов А. К., Гадаев А.Г., Нуриллаева Н. М. и др. Роль га-лектина-3 в формировании различных гемодинамических фенотипов хронической сердечной недостаточности и его взаимодействие с некоторыми нейрогуморальными факторами. Российский кардиологический журнал. 2020;25(7):3476. doi:10.15829/1560-4071-2020-3476.

22. Michalski B, Trzcinski P, Kupczynska K, et al. The differences in the relationship between diastolic dysfunction, selected biomarkers and collagen turn-over in heart failure patients with preserved and reduced ejection fraction. Cardiol J. 2017;24(1):35-42. doi:10.5603/CJ.a2016.0098.

23. Осокина А. В., Каретникова В. Н., Рыженкова С. Н. и др. Биохимические маркеры фиброза и глобальная деформация миокарда в диагностике и прогнозировании диастолической дисфункции у пациентов с инфарктом миокарда с сохраненной фракцией выброса. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6):4255. doi:10.15829/1560-4071-2021-4255.

24. Calvier L, Miana M, Reboul P, et al. Galectin-3 Mediates Aldosterone-Induced Vascular Fibrosis. Arter Thromb Vasc Biol. 2013;33:67-75. doi:10.1161/ATVBAHA.112.300569.

25. Djordjevic A, Zivkovic M, Stankovic A, et al. Genetic Variants in the Vicinity ofLGALS-3Gene andLGALS-3 mRNA Expression in Advanced Carotid Atherosclerosis: An Exploratory Study. J Clin Lab Anal. 2016;30:1150-7. doi:10.1002/jcla.21996.

26. Frunza O, Russo I, Saxena A, et al. Myocardial galectin-3 expression is associated with remodeling of the pressure-overloaded heart and may delay the hypertrophic response without affecting survival, dysfunction, and cardiac fibrosis. Am J Pathol. 2016;186:1114-27. doi:10.1016/j.ajpath.2015.12.017.

Об авторах

С. С. ФатеевРоссия

Фатеев Сергей Сергеевич — к.м.н., начальник госпиталя.

Москва

В Н Оранжереева

Россия

Оранжереева Виктория Николаевна — аспирант кафедры госпитальной терапии № 2, Научно-образовательный институт "Высшая школа клинической медицины им. Н.А. Семашко".

Москва

В К Федулов

Россия

Федулов Владимир Константинович — к.м.н., врач-кардиолог.

Москва

Е. В. Коваленко

Россия

Коваленко Елена Викторовна — к.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии № 2, Научно-образовательный институт "Высшая школа клинической медицины им. Н.А. Семашко".

Москва

Л. И. Маркова

Россия

Маркова Людмила Ивановна — д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии № 2, Научно-образовательный институт "Высшая школа клинической медицины им. Н.А. Семашко".

Москва

О. Л. Белая

Россия

Белая Ольга Леонидовна — д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии № 2, Научно-образовательный институт "Высшая школа клинической медицины им. Н.А. Семашко".

Москва

Дополнительные файлы

Что известно о предмете исследования?

- Галектин-3 (Gal-3) играет существенную роль в развитии фиброза и ремоделирования сердца и других органов.

- Имеются корреляционные связи сывороточной концентрации Gal-3 с рядом структурно-функциональных параметров миокарда левого желудочка (ЛЖ) и нарушением функции почек у больных ишемической болезнью сердца, осложненных хронической сердечной недостаточностью.

Что добавляют результаты исследования?

- Уровень сывороточного Gal-3 увеличивается с нарастанием функционального класса хронической сердечной недостаточности и наличием у пациента хронической болезни почек.

- Концентрация Gal-3 коррелирует с объемными показателями ЛЖ, фракцией выброса ЛЖ, диастолической дисфункцией и глобальной продольной деформацией ЛЖ.

Рецензия

Для цитирования:

Фатеев С.С., Оранжереева В.Н., Федулов В.К., Коваленко Е.В., Маркова Л.И., Белая О.Л. Галектин-3 и структурно-функциональные параметры левого желудочка при ишемической болезни сердца в сочетании с хронической болезнью почек. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(1):3729. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3729. EDN: FSUSQX

For citation:

Fateev S.S., Oranzhereeva V.N., Fedulov V.K., Kovalenko E.V., Markova L.I., Belaya O.L. Galectin-3 and structural and functional left ventricular characteristics in coronary artery disease in combination with chronic kidney disease. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(1):3729. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3729. EDN: FSUSQX

JATS XML