Перейти к:

Эффективная медикаментозная коррекция факторов риска у пациента с ишемической болезнью сердца. Клинический случай.

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3221

Аннотация

Основой консервативного лечения стабильной ишемической болезни сердца являются устранение модифицируемых факторов риска и комплексная медикаментозная терапия артериальной гипертензии, сахарного диабета, дислипидемии. Показатели осведомленности, лечения и контроля этих показателей в России остаются низкими. В связи с этим в современных рекомендациях предлагается поэтапный персонифицированный подход для достижения оптимального контроля факторов риска. Цель настоящей работы — продемонстрировать на примере клинического случая пациента с ишемической болезнью сердца, что коррекция терапии для достижения целевых показателей артериального давления, холестерина липопротеинов низкой плотности и гликированного гемоглобина, модификация образа жизни с отказом от курения, увеличением двигательной активности и снижением массы тела привели к улучшению коронарного кровообращения и устранению приступов стенокардии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Галявич А.С., Балеева Л.В., Галеева З.М., Сабирзянова А.А. Эффективная медикаментозная коррекция факторов риска у пациента с ишемической болезнью сердца. Клинический случай. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(8):3221. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3221

For citation:

Galyavich A.S., Baleeva L.V., Galeeva Z.M., Sabirzyanova A.A. Effective drug modification of risk factors in a patient with coronary artery disease: a case report. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(8):3221. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3221

Введение

Основой консервативного лечения стабильной ишемической болезни сердца (ИБС) являются устранение модифицируемых факторов риска (ФР) и комплексная медикаментозная терапия артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД), дислипидемии [1-3]. Результаты научных исследований демонстрируют возможность эффективного лечения и улучшения прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях, но у значительной части больных наблюдается низкая приверженность к лечению [4]. В повседневной практике врача недостаточное внимание уделяется таким вопросам, как предоставление индивидуальных рекомендаций для улучшения понимания пациентом целей профилактики, поощрение к изменению образа жизни и приверженность к медикаментозной терапии [5].

АГ является ведущим ФР ИБС [6]. У пациентов с АГ распространенность тех или иных форм ИБС составляет 67%. Несмотря на то, что антигипертензивную терапию получают ~70%, у >50% пациентов регистрируется артериальное давление (АД) ≥140/90 мм рт.ст., что свидетельствует о неадекватности терапии [7]. Повышение АД негативно влияет на сосудистую стенку, способствуя возникновению и прогрессированию атеросклероза [8]. Снижение АД у больных ИБС само по себе может приводить к улучшению коронарного кровоснабжения, соответственно, и улучшению прогноза, что было подтверждено в многочисленных исследованиях [9].

Приводим клинический случай, подтверждающий данное положение.

Клинический случай

Пациент С., 60 лет, госпитализирован в клинику 01.04.2014г с признаками прогрессирующей стенокардии. В анамнезе СД 2 типа с 2009г, с 2011г повышение АД до 210/100 мм рт.ст., без субъективных ощущений. Лечился нерегулярно. С 2013г стали беспокоить боли за грудиной при ходьбе на расстояние 200-300 м, которые купировались приемом нитратов. С 2014г боли за грудиной стали возникать при ходьбе через 20-30 м до 10-15 раз/сут. Курит c 16 лет по 10-12 сигарет/сут. Индекс курения — 26,4. Наследственность отягощена — мать пациента имеет СД 2 типа, перенесла мозговой инсульт.

Результаты обследования: рост 173 см, вес 108 кг, индекс массы тела (ИМТ) 36 кг/м2, окружность талии 120 см. Тоны сердца ритмичные, ясные, шумы не выслушиваются. АД 175/90 мм рт.ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) 86 уд./мин. В легких дыхание везикулярное. Печень не пальпируется.

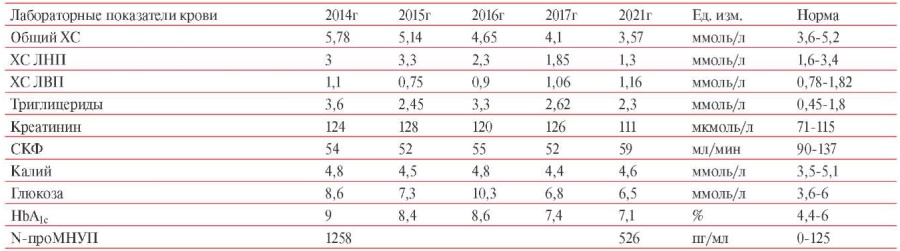

Основные лабораторные показатели крови пациента представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика лабораторных показателей пациента С.

Примечание: ЛВП — липопротеины высокой плотности, ЛНП — липопротеины низкой плотности, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ХС — холестерин, НbА1с — гликированный гемоглобин, N-проМНУП — N-концевой фрагмент промозгового натрийуретического пептида.

Проведена коронарная ангиография (КАГ) 01.04.2014г: передняя нисходящая артерия (ПНА) — стеноз в проксимальном сегменте 60%; диагональная ветвь — стеноз в устье 80%, TIMI III (Thrombolysis in Myocardial Infarction); огибающая артерия — критический стеноз в среднем сегменте 80%, ветвь тупого края (ВТК) — стеноз 50%, ТIMI III; правая коронарная артерия (ПКА) — стеноз в проксимальном сегменте 60%, в среднем сегменте хроническая окклюзия TIMI 0, выраженные межсистемные коллатерали из левой коронарной артерии.

Учитывая стабильное состояние пациента, редкие и полностью купируемые ангинозные приступы в ранние утренние часы, отсутствие динамики электрокардиограммы (ЭКГ) и повышения уровня сердечного тропонина с учетом данных КАГ, пациенту было рекомендовано коронарное шунтирование в плановом порядке.

Проведено ультразвуковое исследование экстракраниальных артерий: 70% стеноз левой внутренней сонной артерии (ВСА), 30% стеноз правой ВСА. Ангиография сонных артерий подтвердила наличие гемодинамически значимого стеноза ВСА до 75%.

В мае 2014г пациенту выполнено стентирование ВСА. В июле 2014г проведено маммаро-коронарное шунтирование ПНА и аортокоронарное шунтирование аутовеной ВТК и задней межжелудочковой артерии. Послеоперационный период протекал без осложнений. Лекарственная терапия пациента при выписке 2014г представлена в таблице 2.

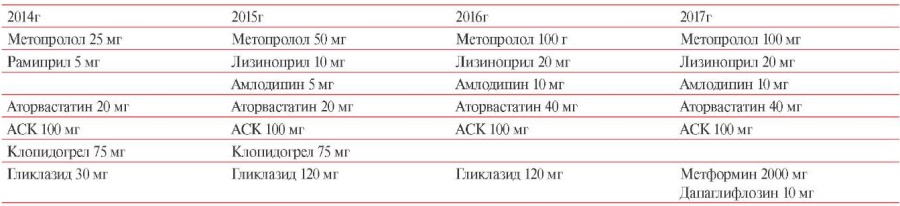

Таблица 2

Лекарственное лечение пациента С. с 2014г

Примечание: АСК — ацетилсалициловая кислота.

В декабре 2014г у пациента возобновились боли за грудиной при ходьбе через 200-300 м, боль купировалась через 2 мин после приема нитроглицерина. Появилась одышка при подъеме на 2-3 этаж. АД повышалось до 180/100 мм рт.ст., чаще по утрам и сопровождалось сердцебиением, болью в грудной клетке.

В январе 2015г пациент был госпитализирован для уточнения состояния коронарных артерий и шунтов. 13.01.2015г проведена мультиспиральная компьютерная томография-ангиография коронарных артерий и шунтов: признаки стенозирования ствола левой коронарной артерии — 40%, ПНА — 69%, огибающей артерии — 70%, ВТК — окклюзия, ПКА — окклюзия. Шунты маммаро-коронарный к ПНА, аортокоронарный к задней межжелудочковой артерии и аортокоронарный к ВТК проходимы. После визуализации коронарных артерий пациенту была проведена стресс-эхокардиография (тредмил) 15.01.2015г — проба оказалась отрицательной.

Пациент был выписан с рекомендациями продолжить лекарственное лечение с изменением и усилением антигипертензивной терапии — увеличена доза метопролола до 50 мг, рамиприл заменен на лизиноприл 10 мг и добавлен амлодипин 5 мг (таблица 2).

Через 20 мес. (в сентябре 2016г) пациент был повторно госпитализирован с жалобами на небольшое ограничение повседневной активности и возникновение приступов стенокардии 1-2 раза/нед. при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице, в холодную и ветреную погоду, а также эпизодические подъемы АД до 150/90 мм рт.ст.

ЭКГ от 12.09.2016г: ритм синусовый, ЧСС 66 уд./мин, вертикальное положение электрической оси сердца. PQ — 0,19 c, QRS — 0,10 с, QT — 0,39 с. Лабораторные данные от 2016г: общий анализ крови, общий анализ мочи и альбуминурия в пределах нормальных значений. В динамике с 2014г у пациента несколько снизились показатели общего холестерина (ХС) и ХС липопротеинов низкой плотности (ЛНП), гликированного гемоглобина (НbА1с), скорость клубочковой фильтрации осталась на прежнем уровне (таблица 1).

Рентгенография органов грудной клетки от 12.09.2016г: легкие без очаговых и инфильтративных изменений. Сердце: границы расширены. Кардио-торакальный индекс 53% (норма не >50%). Эхокардиография от 13.09.2016г: фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) — 55%; индекс массы миокарда ЛЖ — 118 г/м2 (норма до 115). Признаки диастолической дисфункции ЛЖ.

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников от 14.09.2016г: патологии не выявлено.

Ультразвуковое исследование артерий почек от 14.09.2016г: гемодинамических нарушений не выявлено.

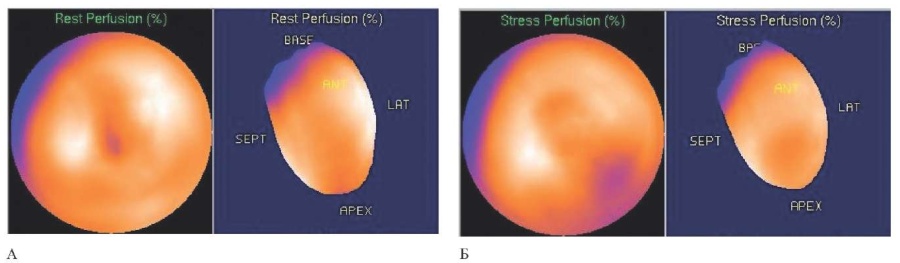

С целью оценки функциональной способности шунтов пациенту была проведена перфузионная сцинтиграфия миокарда: 15.09.2016г исследование в состоянии покоя — слабовыраженное нарушение перфузии миокарда ЛЖ передневерхушечного и нижнебокового сегментов (рисунок 1 А). Умеренный гипокинез нижних сегментов. Выраженная гипертрофия ЛЖ. ФВ ЛЖ 53% (норма 50-64%); 16.09.2016г исследование при нагрузке: умеренно выраженная ишемия миокарда нижнебоковых сегментов ЛЖ. Объем преходящей гипоперфузии — 11% (рисунок 1 Б). ФВ ЛЖ — 61%. Нагрузка прекращена на 7 мин, на ступени мощностью 100 Вт в связи с выраженным подъемом АД до 255/87 мм рт.ст., жалобами на одышку; ЧСС — 114 уд./мин; на ЭКГ на максимальной ступени нагрузки — депрессия сегмента ST до 0,9-1,0 мм в отведениях III, aVF, V5-V6.

Рис. 1 Перфузионная сцинтиграмма миокарда пациента С., сентябрь 2016г: (А) в покое, слабовыраженное нарушение перфузии миокарда ЛЖ передневерхушечного и нижнебокового сегментов; (Б) при нагрузке, объем преходящей гипоперфузии нижнебоковых сегментов ЛЖ составил 11%.

Учитывая умеренные изменения по сцинтиграфии миокарда, окклюзию дистального сегмента ПКА по КАГ, невозможность выполнения чрескожного коронарного вмешательства на ПКА, положительный эффект от медикаментозной терапии, было решено воздержаться от проведения КАГ и продолжить проводимую консервативную терапию с усилением антиангинальной, антигипертензивной и гиполипидемической терапии — метопролол 100 мг, лизиноприл 20 мг, амлодипин 10 мг, аторвастатин 40 мг. Лекарственная терапия, назначенная при выписке в 2016г, представлена в таблице 2.

Диагноз: ИБС: Стенокардия напряжения II функциональный класс (ФК). КАГ в 2014г. Шунтирование коронарных артерий в 2014г. Выраженный кальциноз коронарных артерий (по мультиспиральной компьютерной томографии в 2015г). Гипертоническая болезнь III стадии. Гипертрофия миокарда ЛЖ. Атеросклероз брахиоцефальных артерий. Стентирование левой ВСА в 2014г. Дислипидемия. Риск 4. Хроническая сердечная недостаточность I, ФК II. СД 2 типа. Индивидуальный целевой уровень НbА1с <8%. Диабетическая нефропатия. Хроническая болезнь почек 3а стадии, А1. Ожирение 2 ст.

В связи с жалобами на боли за грудиной 1-2 раза/мес. при выполнении интенсивной физической нагрузки пациент был госпитализирован повторно 11.10.2017г. При осмотре АД 132/82 мм рт.ст., ЧСС 64 уд./мин.

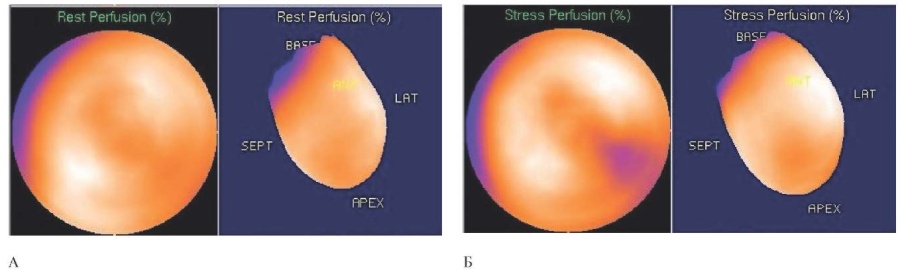

Проведена повторная перфузионная сцинтиграфия миокарда: 16.10.2017г исследование в состоянии покоя — слабовыраженное снижение объема перфузии миокарда ЛЖ в области верхушки и нижнебоковых сегментов (рисунок 2 А). На перфузионной сцинтиграфии миокарда после нагрузочной пробы от 17.10.2017г — объем преходящей гипоперфузии в проекции нижнебоковых сегментов составил 7% (рисунок 2 Б). ФВ ЛЖ — 63%. Нагрузка прекращена через 7 мин 40 сек, на ступени мощностью 125 Вт в связи с подъемом АД до 242/104 мм рт.ст., жалобы на одышку, слабые сжимающие боли за грудиной; ЧСС — 115 уд./мин, на ЭКГ на максимальной ступени нагрузки — депрессия сегмента ST до 0,6-1,0 мм в отв. III, aVF. Относительно сцинтиграфии миокарда от 2016г произошло уменьшение зоны стресс-индуцированной ишемии миокарда нижнебоковых сегментов ЛЖ, положительная динамика в проекции переднебоковых сегментов.

Рис. 2 Перфузионная сцинтиграмма миокарда пациента С., октябрь 2017г: (А) в покое, слабовыраженное снижение объема перфузии миокарда ЛЖ в области верхушки и нижнебоковых сегментов; (Б) при нагрузке, объем преходящей гипоперфузии нижнебоковых сегментов миокарда ЛЖ составил 7%.

С учетом полученных результатов пациенту рекомендовано при выписке в 2017г продолжить медикаментозную терапию. Изменения коснулись терапии СД — назначены метформин и дапаглифлозин (таблица 2).

С 2018г пациент бросил курить, постепенно перешел на низкокалорийную диету, начал ходить пешком 3-4 км в день.

Амбулаторный прием пациента 19.01.2021г. Боли за грудиной и одышка возникают только при быстрой ходьбе на расстоянии 4-5 км, при обычной физической нагрузке жалоб нет. Снизилась масса тела пациента на 9 кг, ИМТ составил 33 кг/м2. АД 128/76 мм рт.ст., ЧСС 68 уд./мин.

В динамике уровни ХС ЛНП и НbА1с достигли “целевых значений”, снизился уровень N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пропептида (таблица 1).

Проведена эхокардиография 19.01.2021г: ФВ ЛЖ увеличилась до 60%; индекс массы миокарда ЛЖ снизился до значения 101,4 г/м2 (показатель в норме).

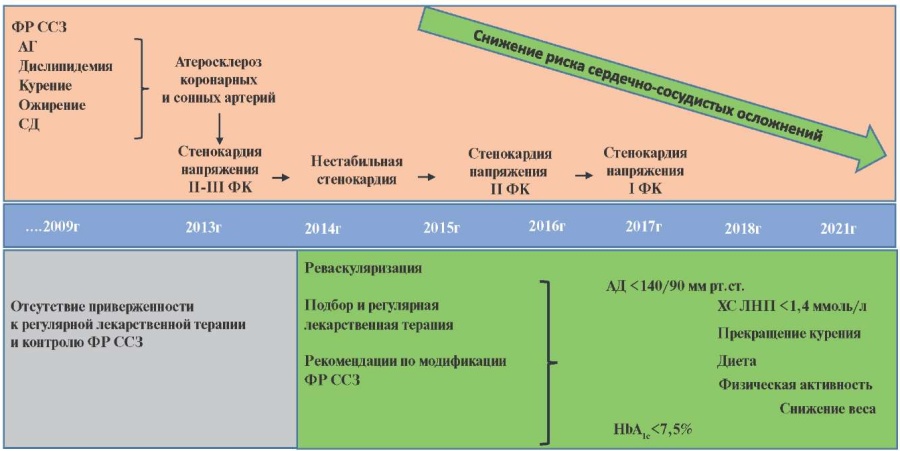

Временная шкала

Хронология состояния и клинические проявления пациента С. представлены на рисунке 3.

Рис. 3 Хронология состояния и клинические проявления пациента С.

Примечание: АГ — артериальная гипертензия, АД — артериальное давление, ЛНП — липопротеины низкой плотности, СД — сахарный диабет, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ФК — функциональный класс, ХС — холестерин.

Обсуждение

Данный клинический случай характеризуется следующими особенностями диагностики, лечения и течения заболевания на протяжении семи лет наблюдения.

Возникновение СД 2 типа в 55 лет и присоединение АГ через 2 года, по-видимому, привели к быстрому прогрессированию системного атеросклероза с поражением артерий двух сосудистых бассейнов — коронарного и брахиоцефального. Выраженность атеросклеротического поражения артерий потребовала хирургического вмешательства на экстракраниальных и коронарных артериях.

Дальнейшее течение ИБС характеризовалось частыми обострениями с госпитализацией в специализированную клинику. Тщательное инструментальное и лабораторное обследование способствовали своевременной коррекции лечения в соответствии с субъективными ощущениями пациента и объективной динамикой его показателей.

Перфузионная сцинтиграфия миокарда, как один из информативных инструментальных методов визуализации сердца, проводилась повторно и ее результаты послужили основой оценки эффективности проводимого лечения.

Другой высокоинформативный метод визуализации коронарных артерий — мультиспиральная компьютерная томография в ангиорежиме — была применена для оценки проходимости шунтов.

Несмотря на проведенную реваскуляризацию миокарда с наложением шунтов к ПКА и левой коронарным артериям, у пациента сохранялись симптомы стенокардии. Неэффективный контроль АГ (недостижение целевого уровня АД) увеличивал коронарную недостаточность, что привело в итоге к применению тройной комбинации антигипертензивных средств (ингибитора ангиотензинпревращающего фермента, бета-блокатора и антагониста кальция) в максимальных дозировках. Уменьшение зоны стресс-индуцированной ишемии миокарда при повторной перфузионной сцинтиграфии миокарда подтвердило эффективность подобранного консервативного лечения антиишемическими и антигипертензивными средствами.

Длительное регулярное лечение привело к уменьшению гипертрофии ЛЖ и улучшению его сократительной функции, уменьшению выраженности сердечной недостаточности, что подтвердилось снижением уровня натрийуретического пептида.

Регулярные советы по здоровому образу жизни способствовали отказу от табакокурения, увеличению физической активности и повышению приверженности к здоровому питанию. Наблюдалась положительная динамика в снижении ИМТ.

Проводилась коррекция липидного обмена аторвастатином в средней дозировке, постепенно удалось снизить уровень ХС ЛНП до 1,3 ммоль/л.

Учитывая роль СД в прогрессировании атеросклероза, была проведена адекватная коррекция углеводного обмена. Применяя эффективные сахароснижающие лекарства, уровень НbА1с удалось снизить до целевого.

У пациента с ИБС и СД достижение целевых уровней АД, ХС ЛНП, уровня НbА1с происходило постепенно, что не противоречит современным рекомендациям по кардиоваскулярной профилактике, где сегодня предлагается поэтапный подход к контролю ФР и зависит от сопутствующих заболеваний, ожидаемой пользы и предпочтений пациента [10].

Современные научные данные показывают высокую эффективность консервативной стратегии. У пациентов с хронической ИБС даже без инвазивного вмешательства на коронарных артериях прогноз не ухудшается, если пациент находится на оптимальной медикаментозной терапии, проводится модификации ФР и достигаются целевые показатели АД, липидного профиля и гликемии [11][12].

Заключение

Представленный клинический случай демонстрирует, с одной стороны, сложность лечения ИБС в сочетании с СД и АГ, а с другой — показывает необходимость модификации ФР и возможности эффективного консервативного лечения хронического коронарного синдрома при тщательном анализе лабораторных и инструментальных показателей. Выбор адекватных лекарственных средств в сочетании с комплексом немедикаментозных методов воздействия (снижение массы тела, отказ от курения, достаточная физическая активность) привели к снижению АД до целевого уровня, что способствовало уменьшению проявлений хронической коронарной недостаточности.

Прогноз для пациента представляется благоприятным в связи с эффективной коррекцией ФР. На рисунке 3 отражена хронология состояния и клинические проявления у пациента С.

Информированное согласие

От пациента получено письменное добровольное информированное согласие на публикацию описания клинического случая, на использование медицинских данных в научных целях (дата подписания 24.01.2021).

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Российское кардиологическое общество (РКО). Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4076. doi:10.15829/29/1560-4071-2020-4076.

2. Кобалава Ж. Д., Конради А. О., Недогода С. В. и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(3):3786. doi:10.15829/1560-4071-2020-3-3786.

3. Дедов И. И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. и др. Клинические рекомендации. Сахарный диабет 2 типа у взрослых. Сахарный диабет. 2020;23(2S):4102. doi:10.14341/DM12507.

4. Кардиоваскулярная профилактика 2017. Российские национальные рекомендации. Российский кардиологический журнал. 2018;(6):7122. doi:10.15829/1560-4071-2018-6-7-122.

5. Wandell PE, de Waard AM, Holzmann MJ, et al. Barriers and facilitators among health professionals in primary care to prevention of cardiometabolic diseases: A systematic review. Fam Pract. 2018;35:383-98. doi:10.1093/fampra/cmx137.

6. Чазова И.Е., Жернакова Ю.В. от имени экспертов. Клинические рекомендации. Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Системные гипертензии. 2019;16(1):6-31. doi:10.26442/2075082X.2019.1.190179.

7. Шальнова С.А., Деев А.Д., Карпов Ю.А. Артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца в реальной практике врача-кардиолога. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2006;5(2):73-80.

8. Collins R, Peto R, MacMahon S, et al. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 2. Short-term reductions in blood pressure: overview of randomised drug trials in their epidemilogical context. Lancet. 1990;335:827-38. doi:10.1016/0140-6736(90)90944-z.

9. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, et al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2007;25(6):1105-87. doi:10.1097/HJH.0b013e3281fc975a.

10. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42:3227-337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484.

11. Boden WE, O’Rourke RA, Teo KK, et al. Design and rationale of the Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive DruG Evaluation (COURAGE) trial: Veterans Affairs Cooperative Studies Program no. 424. Am Heart J. 2006;151:11739. doi:10.1016/j.amjcard.2007.07.035.

12. Reynolds HR, Shaw LJ, Min JK, et al. Outcomes in the ISCHEMIA Trial Based on Coronary Artery Disease and Ischemia Severity. Circulation. 2021;144:1024-38. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049755.

Об авторах

А. С. ГалявичРоссия

Галявич Альберт Сарварович — доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС

Казань

Л. В. Балеева

Россия

Балеева Лариса Васильевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры

Казань

З. М. Галеева

Россия

Галеева Зульфия Марселевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры

Казань

А. А. Сабирзянова

Россия

Сабирзянова Александра Андреевна — ассистент кафедры

Казань

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Галявич А.С., Балеева Л.В., Галеева З.М., Сабирзянова А.А. Эффективная медикаментозная коррекция факторов риска у пациента с ишемической болезнью сердца. Клинический случай. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(8):3221. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3221

For citation:

Galyavich A.S., Baleeva L.V., Galeeva Z.M., Sabirzyanova A.A. Effective drug modification of risk factors in a patient with coronary artery disease: a case report. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(8):3221. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3221

JATS XML