Перейти к:

Кардиосаркоидоз: возможна ли ранняя диагностика?

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3448

Аннотация

Поражения сердца при саркоидозе сложны для диагностики вследствие бессимптомного течения в 95% случаев, труднодоступности и малой информативности биопсии сердца, отсутствия патологических нарушений при рутинных методах обследования либо их неспецифичности. Вместе с тем, именно кардиосаркоидоз наряду с поражением нервной системы является основной причиной летальности при саркоидозе. Решающее значение для предупреждения осложнений, связанных с поражением сердца, и выбора верной лечебной тактики имеет ранняя диагностика. Технология сочетания позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) — метод, который может помочь врачу в оценке распространенности саркоидоза и верификации латентных локализаций у больных с морфологически подтверждённым заболеванием. В статье описан клинический пример использования ПЭТ/КТ для диагностики кардиосаркоидоза.

Ключевые слова

Для цитирования:

Антипушина Д.Н., Зайцев А.А., Шахнович П.Г., Чернов С.А., Курбанов С.И., Казанцев Д.Н. Кардиосаркоидоз: возможна ли ранняя диагностика? Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(12):3448. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3448

For citation:

Antipushina D.N., Zaitsev A.A., Shakhnovich P.G., Chernov S.A., Kurbanov S.I., Kazantsev D.N. Cardiac sarcoidosis: is early diagnosis possible? Case report. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(12):3448. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3448

Введение

Поражение сердца при саркоидозе считается прогностически крайне неблагоприятным [1-4]. По данным японских специалистов уровень летальности пациентов с поражениями сердца составляет 85% от общего числа умерших с саркоидозом [4-6]. При этом необходимо отметить, что в 95% случаев кардиосаркоидоз (КС) протекает бессимптомно. Выраженные клинические проявления (аритмии, сердечная недостаточность), регистрируемые с помощью стандартных методов обследования, при доказанном системном саркоидозе наблюдаются лишь у 5% пациентов [1][5-7]. В то же время, результаты патологоанатомических исследований свидетельствуют о более частом поражении сердца — у 25-30% пациентов с саркоидозом [6]. Диагностика КС затруднена в связи с преимущественно латентным течением и неспецифическими проявлениями при проведении рутинных электро- (ЭКГ) и эхокардиографии (ЭхоКГ), т.к. регистрируемые признаки могут быть обусловлены другими причинами — ишемической болезнью сердца, миокардитическим кардиосклерозом и пр. Опереться на широко известный маркер активности саркоидоза — ангиотензинпревращающий фермент — также не представляется возможным, поскольку при КС он нечувствителен [5]. Перечисленное выше подтверждает, что диагностика поражений сердца чрезвычайно затруднена. Чаще всего КС определяется при сочетании доказанного саркоидоза органов дыхания либо саркоидоза экстрапульмональных локализаций с поражением сердца [1][2][5]. Как правило, врачам приходится полагаться на неинвазивные, атравматичные методы визуализации поскольку биопсия сердца технически сложна и малоинформативна (чувствительность 30%). Это обусловлено трудностью точного забора материала из-за мозаичного, некомпактного расположения гранулем и труднодоступностью наиболее частых локализаций поражения (нижняя стенка левого желудочка (ЛЖ)). В целом, эксперты отмечают, что пациентам с подтвержденным биопсией саркоидозом других локализаций (кожи, легких, внутригрудных лимфатических узлов) для установления диагноза "КС" редко требуется проведение эндомиокардиальной биопсии [2][5][8].

Несомненно, ранняя диагностика и лечение с учетом высокого уровня потенциальной летальности, связанной с КС, имеют решающее значение, [1][5][7-9]. В настоящее время методикой, позволяющей визуализировать поражение миокарда при саркоидозе на доклинической стадии, является сочетание позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) [1-5][8][9]. Ряд авторов отмечает высокую эффективность метода для выявления саркоидозного поражения сердца [2][4][10][11], дифференциации активного воспаления от фибротической ткани, дифференциации неопластического процесса, оценки эффективности лечения, а также для выбора оптимального локуса биопсии [2][4][9]. Известно, что ПЭТ/КТ является "золотым стандартом" в онкологии. Но, безусловно, возможности метода выходят за рамки онкодиагностики и оказывают существенную помощь клиницистам в оценке распространенности системных гранулематозных процессов, где недостаточное обследование приводит к недооценке тяжести, ухудшению прогноза течения заболевания, снижению качества жизни больного из-за несвоевременно начатой терапии.

Имея в нашей клинике указанный метод диагностики, мы верифицировали бессимптомное поражение сердца у пациента с морфологически доказанным саркоидозом легких и внутригрудных лимфатических узлов.

Клиническое наблюдение

Больной К., 22 лет поступил на обследование в связи с выявленным при плановой флюорографии увеличением внутригрудных лимфатических узлов (рисунок 1). Жалоб при поступлении не предъявлял, считал себя здоровым. Однако при детальном прицельном расспросе все же отмечал повышенную потливость и дискомфорт за грудиной, не связанный с физической нагрузкой, не носящий болевой характер. По результатам КТ органов грудной клетки (ОГК) было выявлено поражение легких и внутригрудных лимфатических узлов: по всем легочным полям с обеих сторон (более выражено в верхней доле справа) определялись многочисленные перилимфатические очаговые тени до 5-8 мм, сгруппированные на отдельных участках, имеющие четкие контуры, расположенные по ходу бронхососудистых стволов, субплеврально и по ходу междольковых перегородок; также отмечались участки ограниченного усиления и деформации легочного рисунка; корни легких были структурны, расширены с обеих сторон за счет увеличенных до 12-17-20 мм бронхопульмональных лимфоузлов; внутригрудные лимфатические узлы были увеличены, многочисленны, однородной структуры, без кальцинации и образования конгломератов: паратрахеальные до 9-14 мм, аортопульмональные до 9 и 17 мм, трахеобронхиальные до 14 мм, бифуркационные до 13-20 мм (рисунки 2-5). Лабораторно в дебюте заболевания отмечалось незначительное увеличение суточной экскреции кальция с мочой — 0,46 г/сут. при норме 0,1-0,3 г/сут., что косвенно свидетельствовало об активности процесса (таблица 1). Других лабораторных отклонений выявлено не было (таблица 1). При объективном осмотре (в т.ч. аускультативная картина легких и сердца) патологических отклонений также не выявлено.

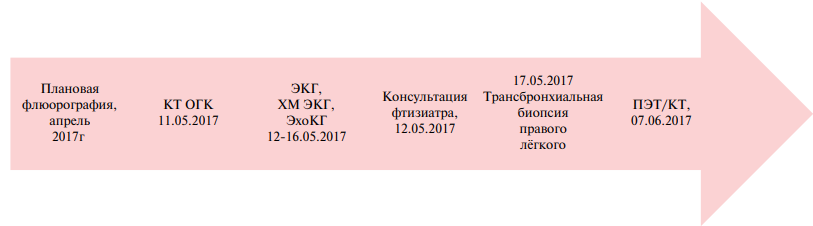

Выполнен ряд исследований для дифференциации с туберкулезом: диаскин-тест — результат отрицательный, исследование промывных вод бронхов на дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) микобактерии туберкулеза (МБТ) методом полимеразной цепной реакции — отрицательный. Больной консультирован фтизиатром — "на основании клинико-рентгенологической картины, результатов диаскин-теста и исследования промывных вод бронхов на ДНК МБТ, наиболее вероятным представляется течение саркоидоза" (рисунок 1).

С целью морфологической верификации диагноза и исключения онкопатологии была выполнена трансбронхиальная биопсия правого легкого. При гистологическом исследовании биопсийного материала морфологически верифицирован "саркоидоз": "в материале определяются два гранулемоподобных образования из лимфоцитов и гистиоцитов с единичными клетками Пирогова-Ланханса, некротических изменений не выявлено. Заключение: формирующееся гранулематозное воспаление легкого в активной фазе".

В описываемом клиническом случае биопсия была выполнена малотравматичным и малоинвазивным способом (трансбронхиальная биопсия легкого), который, в сравнении с другими методиками максимально комфортен для пациента, а также характеризуется отсутствием постманипуляционного реабилитационного периода. Подобный выбор метода биопсии соответствует международным и федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению больных с саркоидозом1 [9]. Следует отметить, что трансбронхиальная биопсия наряду с диагностическим бронхоальвеолярным лаважом является стандартом диагностики саркоидоза и характеризуется высокой эффективностью (>70%).

Анализ ЭКГ-данных при поступлении и в динамике отклонений от нормы не выявил: ритм синусовый, частота сердечных сокращений — 71 уд./мин, нормальное положение электрической оси сердца (690), PQ-0,14 с, QRS-0,09 с, QТ — 0,34 с. Заключение: ЭКГ-вариант нормы (таблица 1). Однако по результатам ЭхоКГ в верхушке обоих желудочков и в межжелудочковой перегородке выявлено множество эхоплотных включений, фракция выброса — 61-63%, незначительное расширение правого желудочка (конечный диастолический размер (КДР) правого желудочка — 3,2 см), а также незначительное повышение среднего давления в легочной артерии до 26 мм рт.ст. (рисунок 6, таблица 1).

При проведении холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ, как и при рутинной ЭКГ, никаких признаков поражения сердца не зафиксировано: нарушений ритма сердца и диагностически значимого смещения сегмента ST не выявлено, зарегистрированы одиночная желудочковая и одиночная предсердная экстрасистолы (таблица 1). Тем не менее, необходимо отметить, что нормальная ЭКГ-картина и отсутствие патологии при ХМ ЭКГ не исключают наличия поражения сердца у пациентов с морфологически верифицированным саркоидозом. Указанные изменения эхограммы у молодого пациента в совокупности с данными биопсии легких настораживали относительно поражения сердца в рамках саркоидоза. Для подтверждения наличия КС и уточнения распространенности процесса пациенту с морфологически доказанным саркоидозом легких и внутригрудных лимфатических узлов выполнена ПЭТ/КТ. Метод ПЭТ/КТ был выбран в связи с малоинвазивностью и высокой чувствительностью. В результате исследования дополнительно к данным, полученным при КТ ОГК, выявлены очаги гиперметаболической активности в миокарде и шейных лимфатических узлах: "мелкие очаги активности 7-8 мм в диаметре преимущественно в области нижней стенки ЛЖ и в межжелудочковой перегородке (МЖП), гиперплазия надключичных лимфоузлов справа с патологическим гиперметаболизмом" (рисунки 7, 8).

Таким образом, на основании характерной клинико-рентгенологической картины, результатов биопсии легкого, результатов лабораторных, инструментальных и рентгенологических методов обследования у пациента диагностирован "Саркоидоз легких и внутригрудных лимфатических узлов (II рентгенологическая стадия), комбинированный с поражением сердца, шейно-надключичных лимфатических узлов справа, активная фаза без дыхательной и сердечной недостаточности".

Распространенность процесса, поражение сердца, отсутствие нарушений функции дыхания, а также нарушений ритма и проводимости обусловили назначение преднизолона в стартовой дозе 30 мг/сут. Через 1 мес. от начала терапии было проведено контрольное обследование (КТ ОГК, ЭхоКГ, ЭКГ, спирометрия). Отмечена положительная динамика за счет существенного уменьшения количества очаговых изменений в легких, уменьшения размеров внутригрудных лимфатических узлов, нормализации размера правого желудочка и давления в легочной артерии. С учетом полученной положительной динамики начато медленное ступенчатое снижение дозы преднизолона — выданы рекомендации снижения дозы по 5 мг/мес. под наблюдением врача поликлиники до минимальной поддерживающей (10 мг/сут.), которую рекомендовано принимать в течение 24 мес. с целью поддержания контроля симптомов и препятствия прогрессированию болезни.

Рис. 1 Хронология диагностических этапов в описанном клиническом случае.

Рис. 2 КТ органов грудной клетки: множественные очаговые тени в обоих легких, увеличение внутригрудных лимфатических узлов.

Рис. 3 Аксиальные срезы КТ и ПЭТ/КТ: стрелками обозначены увеличенные бронхопульмональные и бифуркационные лимфатические узлы с очагами гиперметаболической активности.

Таблица 1

Результаты основных инструментальных и лабораторных исследований

Примечание: АЛТ — аланинаминотрансфераза, АСТ — аспартатаминотрансфераза, КДО — конечно-диастолический объем, КДР — конечный диастолический размер, КСО — конечно-систолический объем, КСР — конечный систолический размер, ЛДГ — лактатдегидрогеназа, ЛЖ — левый желудочек, МЖП — межжелудочковая перегородка, ЧСС — частота сердечных сокращений, ХМ ЭКГ — холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ, ЭКГ — электрокардиография/электрокардиограмма, ЭОС — электрическая ось сердца, ЭхоКГ — эхокардиография, ОФВ1 — объем форсированного выдоха за первую сек, ЖЕЛ — жизненная емкость легких, ФЖЕЛ — форсированная ЖЕЛ, ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно) — отношение ОФВ1 к ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ — модификация индекса Тиффно, МEF 25, 50, 75 — максимальная объемная скорость воздушного потока в момент выдоха 25%, 50% или 75% ФЖЕЛ, DLcо корр. — показатель диффузионной способности легких, MEF 75/25 — объемная скорость выдоха на участке от 75 до 25% ФЖЕЛ, долж. — должная величина, т.е. установленная статистически норма показателя для человека данного пола, возраста, роста и этнической принадлежности (спирометрические показатели выражаются в % от долж.), NT-proBNP — N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида.

Рис. 4 Коронарное и сагиттальное ПЭТ/КТ-изображения. Визуализируется гиперметаболизм 18F-ФДГ в гиперплазированных медиастинальных и бронхопульмональных лимфатических узлах.

Примечание: 18F-ФДГ — радиофармпрепарат для ПЭТ-диагностики (фтордезоксиглюкоза, меченная радиоактивным изотопом фтор-18).

Рис. 5 Аксиальные срезы КТ и ПЭТ/КТ: очаги гиперметаболического накопления в увеличенных бронхопульмональных лимфатических узлах и в паренхиме нижних долей легких.

Рис. 6 ЭхоКГ пациента: в верхушке обоих желудочков и в МЖП визуализируются эхоплотные включения.

Рис. 7 Аксиальные срезы КТ и ПЭТ/КТ: выявлены очаги гиперметаболической активности в МЖП и нижней стенке ЛЖ.

Рис. 8 Единичный гиперплазированный правый надключичный лимфоузел с патологическим гиперметаболизмом.

Обсуждение

В представленном клиническом случае описан вариант бессимптомного поражения сердца у молодого пациента с морфологически верифицированным саркоидозом органов дыхания. Течение саркоидоза в данном случае характеризуется отсутствием лабораторных нарушений, нормальными результатами ЭКГ и ХМ ЭКГ, отсутствием нарушений функции пораженных органов. Подобная клиническая и инструментально-лабораторная картина зачастую затрудняет своевременную диагностику КС. Вместе с тем, именно пациенты с поражением сердца требуют наиболее пристального внимания и неотложного начала терапии системными глюкокортикостероидами (ГКС), поскольку вовлеченность в процесс миокарда резко ухудшает прогноз и обусловливает летальность при саркоидозе [1][2][5][11]. Внезапная сердечная смерть — один из наиболее частых дебютов течения КС (25-65% из числа летальных исходов при КС) [1]. В связи с этим ранняя диагностика и лечение КС являются приоритетными для профилактики неблагоприятных исходов и минимизации фатальных осложнений, связанных с поражением сердца (внезапная сердечная смерть, кардиогенный шок, желудочковые тахикардии, атриовентрикулярные блокады, сердечная недостаточность, аневризма ЛЖ и т.д.). В нашем примере важность сохранения благоприятного прогноза течения заболевания подчеркнута молодым возрастом пациента (22 года).

Методов, позволяющих малоинвазивно и максимально комфортно для пациента диагностировать поражение сердца в рамках саркоидоза, а также подтвердить активность воспаления, крайне мало. Преимуществом ПЭТ/КТ является возможность визуализировать во время одного исследования все системы организма, что актуально при распространенном мультисистемном процессе, таком как саркоидоз (рисунок 4, 5-7). Эффективность и чувствительность ПЭТ/КТ для оценки активности и распространенности саркоидоза подтверждена в ряде исследований. Появляется все больше доказательств ценности данного метода для постановки диагноза и контроля эффективности терапии у больных с саркоидозом [1][7][9-12]. Последний тезис подтверждается и нашим клиническим примером — по результатам ПЭТ/КТ дополнительно было диагностировано поражение сердца и шейно-надключичных лимфатических узлов справа, подтверждена активность процесса. Выявленный на доклинической стадии КС изменил дальнейшую лечебную тактику: данные ПЭТ/КТ обосновали абсолютные показания к назначению системных ГКС, коренным образом изменив терапевтические рекомендации. До результатов ПЭТ/КТ у пациента с бессимптомным течением саркоидоза органов дыхания без нарушения функции в соответствии с клиническими рекомендациями1 планировалась терапия α-токоферола ацетатом или пентоксифиллином и контрольное обследование через 3 мес. Своевременное начало терапии ГКС в данном случае является профилактикой фатальных осложнений, связанных с КС.

Заключение

Приведенный клинический пример иллюстрирует возможность ранней диагностики бессимптомного КС методом ПЭТ/КТ, являющейся важным фактором обеспечения благоприятного прогноза заболевания и сохранения высокого уровня качества жизни у молодого пациента. Результаты ПЭТ/КТ позволили своевременно определиться с правильной лечебной тактикой и начать терапию ГКС. Следует отметить, что мультисистемный характер поражения при саркоидозе требует обязательной оценки степени вовлечения экстрапульмональных органов-мишеней. Учитывая латентность течения КС, целесообразно включать в алгоритм обследования пациентов с саркоидозом ПЭТ/КТ, позволяющую получить достоверную информацию об активности и распространенности процесса, своевременно выбрать правильную тактику лечения и проводить контроль эффективности терапии.

Прогноз для пациента

В большинстве случаев прогноз при КС считается неопределенным вследствие возможности спонтанного развития неблагоприятных исходов. Японскими исследователями были установлены предикторы смерти у пациентов с КС: тяжесть сердечной недостаточности (оценивается по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации — NYHA), увеличение КДР ЛЖ, устойчивая желудочковая тахикардия [6]. Отмечается, что раннее начало терапии ГКС (до возникновения систолической дисфункции) определяет благоприятный клинический исход [6].

У описанного пациента на момент выявления КС не было зарегистрировано названных выше независимых предикторов смерти, а благодаря ранней диагностике терапия системными стероидами была начата вовремя. С учетом этого возможен благоприятный прогноз при условии достижения устойчивой ремиссии саркоидоза.

Информированное согласие: от пациента получено письменное добровольное информированное согласие на использование медицинских данных в научных целях.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Клинические рекомендации "Саркоидоз", 2022, https://spulmo.ru/upload/kr/Sarkoidoz_2022.pdf.

Список литературы

1. Шабалин В. В., Гринштейн Ю. И. Кардиальный саркоидоз: современные возможности диагностики и подходы к терапии. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4052. doi:10.15829/29/1560-4071-20204052.

2. Houston BA, Mukherjee M. Cardiac sarcoidosis: clinical manifestations, imaging characteristics, and therapeutic approach. Clin Med Insights Cardiol. 2014;8 (Suppl 1):31-7. doi:10.4137/CMC.S15713.

3. Серова М. В., Полтавская М. Г., Гармаш Ю. Ю. и др. Полная атриовентрикулярная блокада как клиническая манифестация саркоидоза сердца: разбор клинического случая. Российский кардиологический журнал. 2019;(11):63-8. doi:10.15829/1560-4071-2019-11-63-68.

4. Saric P, Young KA, Rodriguez-Porcel M, et al. PET Imaging in Cardiac Sarcoidosis: A Narrative Review with Focus on Novel PET Tracers. Pharmaceuticals (Basel). 2021;14(12):1286. doi:10.3390/ph14121286.

5. Антипушина Д. Н., Крюков Е. В., Шахнович П. Г. и др. Саркоидоз сердца: клинические проявления, современная диагностика, лечение. Военно-медицинский журнал. 2019;340(8):24-9. doi:10.17816/RMMJ81924.

6. Yazaki Y, Isobe M, Hiroe M, et al. Prognostic determinants of long-term survival in Japanese patients with cardiac sarcoidosis treated with prednisone. Am J Cardiol. 2001;88(9):1006-10. doi:10.1016/s0002-9149(01)01978-6.

7. Lagana SM, Parwani AV, Nichols LC. Cardiac sarcoidosis: a pathology-focused review. Arch Pathol Lab Med. 2010;134(7):1039-46. doi:10.5858/2009-0274-RA.1.

8. Chapelon-Abric C. Cardiac sarcoidosis. Curr Opin Pulm Med. 2013;19(5):493-502. doi:10.1097/MCP.0b013e32836436da.

9. Зайцев А. А., Антипушина Д. Н., Сивокозов И. В. Практические возможности ПЭТ/КТ в оценке активности и распространенности саркоидоза. Пульмонология. 2013;6:119-22. doi:10.18093/0869-0189-2013-0-6-119-122.

10. Skali H, Schulman A, Dorbala S. 18F-FDG PET/CT for the assessment of myocardial sarcoidosis. Curr Cardiol Rep. 2013;15(4):352.

11. Soussan M, Augier A, Brillet PY, et al. Functional imaging in extrapulmonary sarcoidosis: FDG-PET/CT and MR features. Clin Nucl Med. 2014;39(2):e146-59. doi:10.1097/RLU.0b013e318279f264.

12. Akaike G, Itani M, Shah H, et al. PET/CT in the Diagnosis and Workup of Sarcoidosis: Focus on Atypical Manifestations. Radiographics. 2018;38(5):1536-49. doi:10.1148/rg.2018180053.

Об авторах

Д. Н. АнтипушинаРоссия

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории профилактики хронических болезней органов дыхания.

Москва, SPIN РИНЦ: 7040-9401

А. А. Зайцев

Россия

Доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы, главный пульмонолог.

Москва

П. Г. Шахнович

Россия

Доктор медицинских наук, начальник центра специализированной медицинской помощи терапевтического профиля.

Москва

С. А. Чернов

Россия

Доктор медицинских наук, профессор, главный терапевт.

Москва

С. И. Курбанов

Россия

Кандидат медицинских наук, начальник центра позитронно-эмиссионной томографии.

Москва

Д. Н. Казанцев

Россия

Заведующий кардиологическим отделением.

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Антипушина Д.Н., Зайцев А.А., Шахнович П.Г., Чернов С.А., Курбанов С.И., Казанцев Д.Н. Кардиосаркоидоз: возможна ли ранняя диагностика? Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(12):3448. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3448

For citation:

Antipushina D.N., Zaitsev A.A., Shakhnovich P.G., Chernov S.A., Kurbanov S.I., Kazantsev D.N. Cardiac sarcoidosis: is early diagnosis possible? Case report. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(12):3448. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3448

JATS XML