Перейти к:

Опыт применения фокусного ультразвукового исследования легких в практике врача анестезиолога-реаниматолога

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3463

Аннотация

Оперативные вмешательства, сопровождающиеся пункцией подключичной вены, ассоциированы с риском развития пневмоторакса. Своевременное выявление данного состояния снижает риск развития вторичных осложнений. Эффективным и перспективным методом раннего выявления пневмоторакса является ультразвуковое исследование (УЗИ) легких.

Цель. Оценить рутинное использование прикроватного фокусного УЗИ легких в раннем послеоперационном периоде у пациентов после хирургических вмешательств, сопровождающихся пункцией подключичной вены.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 304 историй болезни пациентов после хирургических вмешательств, сопровождавшихся пункцией подключичной вены. Пациентам проводилась аускультация легких, УЗИ легких по протоколу BLUE (Bedside Lung Ultrasound in Emergency) через 1 и 6 ч после оперативного вмешательства, либо внепланово при снижении сатурации <90%, появлении одышки и/или боли в грудной клетке. При выявлении признаков пневмоторакса пациентам проводилось экстренное рентгенологическое исследование грудной клетки, плановая рентгенография выполнялась через 1 сут. после вмешательства.

Результаты. Проанализированы 304 истории болезни, УЗИ легких проведено 187 (61,5%) мужчинам и 117 (38,5%) женщинам. У 8 (2,63%) пациентов через 1 ч после оперативного вмешательства был выявлен А-профиль легкого без скольжения листков плевры. У 3 (0,99%) пациентов отмечалось аускультативное ослабление дыхания, жалобы на дискомфорт и болевые ощущения при вдохе отмечали 5 (1,64%) пациентов. У всех 8 пациентов диагноз был подтвержден рентгенологически. У 5 (1,64%) пациентов выявлен "малый пневмоторакс", не требовавший дренирования, 3 пациентам было выполнено дренирование плевральной полости.

Заключение. Фокусное УЗИ легких с использованием протокола BLUE значимо улучшает профиль безопасности пациентов после пункции подключичной вены, обеспечивая высокие уровни чувствительности и специфичности при выявлении пневмоторакса.

Ключевые слова

Для цитирования:

Корсунский Д.В., Утина Т.Г., Джиоева О.Н., Драпкина О.М. Опыт применения фокусного ультразвукового исследования легких в практике врача анестезиолога-реаниматолога. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(12):3463. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3463

For citation:

Korsunsky D.V., Utina T.G., Dzhioeva O.N., Drapkina O.M. Experience in the use of focused lung ultrasound in the intensive care practice. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(12):3463. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3463

Введение

В последние годы с появлением широкого ассортимента портативных ультразвуковых (УЗ) систем и мобильных УЗ датчиков, работающих со смартфоном, ультразвуковые исследования (УЗИ) становятся более доступными для специалистов клинических дисциплин и активно внедряются в повседневную практику. Также следует принять во внимание, что современное состояние медицины, особенно в период пандемии, требует быстрого принятия решений и сокращения временных затрат на транспортировку пациента [1].

Наибольшую диагностическую ценность представляют фокусные протоколы прикроватного УЗИ. Сочетание минимальных временных затрат, точности, простоты, удобства и воспроизводимости позволяет врачу быстро получать ответы на бинарные вопросы о состоянии систем органов и принимать клинические решения "здесь и сейчас" [2].

Рациональное использование диагностических возможностей у постели пациента обеспечивает значимое улучшение качества медицинской помощи: минимизирует время выявления патологических состояний в ургентных ситуациях, оптимизирует нагрузку на отделения УЗ и функциональной диагностики, предоставляет лечащим врачам дополнительные сведения для решения сложных клинических задач.

Одним из основных осложнений пункции подключичной вены является развитие пневмоторакса, однако при отсутствии ярко выраженных клинических проявлений диагностика данного состояния оказывается несвоевременной, что повышает риски инфекционных и дыхательных осложнений. Фокусное прикроватное УЗИ дает возможность выявлять данное осложнение в максимально ранние сроки после пункции подключичной вены.

Цель исследования — оценить рутинное использование прикроватного фокусного УЗИ легких в раннем послеоперационном периоде у пациентов после хирургических вмешательств, сопровождающихся пункцией подключичной вены.

Материал и методы

Ретроспективный анализ данных проведен на базе отделения реанимации и интенсивной терапии ФГБУ "НМИЦ ТМП" Минздрава России.

Проанализированы данные историй болезни за период 01.03.21-01.02.22гг пациентов после хирургических вмешательств, сопровождавшихся пункцией подключичной вены, которым в послеоперационном периоде проводились аускультация легких и 2-кратное УЗИ врачами анестезиологами-реаниматологами по протоколу BLUE (Bedside Lung Ultrasound in Emergency) через 1 и 6 ч после проведенного оперативного вмешательства либо при снижении сатурации <90%, появлении жалоб на одышку и/или боль в грудной клетке. При выявлении А-профиля легкого без признаков скольжения плевры в первом исследовании, повторный скрининг не проводили, пациенту выполняли обзорную рентгенографию органов грудной клетки в прямой проекции на глубине вдоха и на выдохе с целью подтверждения диагноза. При гладком течении послеоперационного периода рентгенографию грудной клетки выполняли в плановом порядке через 1 сут. после вмешательства.

УЗ обследование пациентов проводили с использованием компактной переносной УЗ диагностической системы фирмы General Electric, модель — LOGIQ V2. Для проведения УЗИ легких применялся линейный широкополосный, мультичастотный датчик с диапазоном частот 4,0-13,0 МГц.

Статистический анализ данных проведен при помощи пакета программного обеспечения SPSS Statistics 21. Для проверки распределения на "нормальность" использовали одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. Описательные статистики для количественных переменных, распределенных нормально, представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения, качественные данные представлены абсолютными значениями и процентным соотношением.

Критерии включения:

- истории болезни пациентов, которым проведены хирургические вмешательства, сопровождающиеся пункцией подключичной вены;

- фокусное прикроватное УЗИ легких по протоколу BLUE.

Критерии невключения:

- истории болезни пациентов с пневмотораксом, выявленным интраоперационно и подтвержденным рентгенологически при проведении хирургических вмешательств, сопровождавшихся пункцией подключичной вены.

Результаты

В соответствии с критериями включения были проанализированы 304 истории болезни пациентов, перенесших хирургические вмешательства, сопровождавшиеся пункцией подключичной вены, которым в раннем послеоперационном периоде проводили УЗИ по протоколу BLUE. Проанализированы истории болезни 187 (61,5%) мужчин и 117 женщин (38,5%). Средний возраст составил 64,5±13,5 года.

У 8 (2,63%) пациентов через 1 ч после оперативного вмешательства были выявлены УЗ критерии пневмоторакса с ипсилатеральной стороны от катетеризированной подключичной вены. Однако из них лишь у 3 (0,99%) пациентов отмечалось аускультативное ослабление дыхания со стороны выявленного пневмоторакса. Жалобы на дискомфорт и болевые ощущения при вдохе отмечали 5 (1,64%) пациентов. Одышки и десатурации выявлено не было.

У всех 8 пациентов диагноз был подтвержден рентгенологически. У 5 (1,64%) пациентов выявлен "малый пневмоторакс", не требовавший дренирования, 3 пациентам было выполнено дренирование плевральной полости в "пассивном" режиме с удовлетворительным эффектом и полным расправлением ткани легкого в течение сут. после процедуры. Эпизоды первичного выявления пневмоторакса через 6 ч после операции не отмечались, при контрольной рентгенографии через сут. после операции сепарация листков плевры также не выявлялась.

Обсуждение

Одним из эффективных методов при проведении фокусного УЗИ легких является протокол BLUE, позволяющий с точностью 90,31% диагностировать большинство неотложных патологических состояний дыхательной системы [3].

Протокол создан в 2008г доктором Lichtenstein D в качестве алгоритма ургентной сонографии легких для использования специалистами нерентгенологических специальностей в неотложных ситуациях.

Протокол основывается на двух базовых принципах:

- при всех патологических состояниях дыхательной системы вовлекается плевральная линия, что является максимально удобным при УЗ диагностике;

- каждая патология имеет свой характерный и уникальный УЗ профиль (нормальное легкое, пневмоторакс, отек легких, эмболия легочной артерии, альвеолярная консолидация, плевральный выпот, острая бронхообструкция).

Исследование проводится в стандартных BLUEточках и охватывает переднюю, латеральную и заднюю зоны грудной клетки с двух сторон (рисунок 1).

Диагностика пневмоторакса основывается на выявлении А-профиля легкого на основании следующих критериев сепарации листков плевры:

- отсутствие "скольжения легкого" в В-режиме,

- отсутствие вертикальных артефактов в В-режиме,

- наличие множественных горизонтальных ар - тефактов в В-режиме,

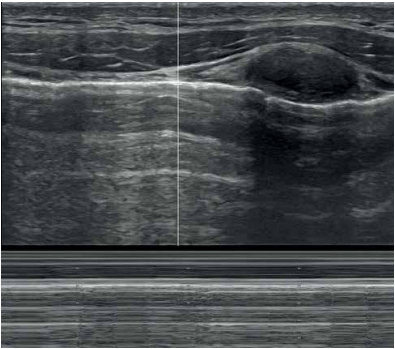

- признак "barcode" (штрихкод) в М-режиме (рисунок 2) [4].

Рис. 1. Определение BLUE-точек передней поверхности грудной клетки.

Рис. 2. УЗ профиль пневмоторакса, в М-режиме определяется признак "штрихкод".

Однако ведущим критерием является именно отсутствие "скольжения легкого", т.к. при пневмотораксе листки плевры разделены воздухом и трение между ними отсутствует.

Обращает на себя внимание низкая чувствительность аускультации легких при выявлении "малых" пневмотораксов. В то же время, при анализе историй болезни 304 пациентов с повышенным риском развития пневмоторакса УЗ диагностика по протоколу BLUE показала 100%-ную чувствительность и специфичность в отношении выявления воздуха в плевральной полости. Ложноположительных и ложноотрицательных результатов УЗИ отмечено не было.

Полученные результаты соответствуют данным клинических рекомендаций, согласно которым чувствительность обзорной рентгенографии органов грудной клетки в прямой проекции в выявлении раннего пневмоторакса является низкой и составляет 40-70%. В случае использования УЗ контроля чувствительность значимо выше — 79-92% [5]. По данным некоторых исследований чувствительность УЗИ легких при выявлении "скрытых" пневмотораксов возрастает до 90,32% с прогностической значимостью 96,55% [6].

По данным мировой литературы вероятность развития пневмоторакса после пункции подключичной вены варьируется от 0,85 до 3% [5][7]. Hasan F, et al. (2022) сообщают, что при исследовании осложнений после имплантации кардиостимуляторов у 201 пациента с пункцией подключичной вены под УЗ контролем частота развития пневмотораксов составила 1% [8]. Представленные данные являются сопоставимыми с результатами настоящего исследования. Данных за оператор-зависимость метода получено не было.

Заключение

При проведении хирургических вмешательств, сопровождающихся пункцией подключичной вены у 2,63% пациентов выявлен пневмоторакс, однако лишь в 0,99% случаев потребовалось хирургическое вмешательство — дренирование плевральной полости.

Фокусное УЗИ легких с использованием протокола BLUE показало высокие уровни чувствительности и специфичности, что дает основание считать данный метод крайне перспективным и обязательным при обследовании пациентов после пункции подключичной вены. Очевидны преимущества внедрения данного метода в рутинную практику отделений анестезиологии-реанимации с целью улучшения профиля безопасности проводимых оперативных вмешательств и уменьшения временных промежутков при выявлении жизнеугрожающих состояний.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Kulkarni S, Down B, Jha S. Point-of-care lung ultrasound in intensive care during the COVID-19 pandemic. Clin Radiol. 2020;75(9):710.e1-e4. doi:10.1016/j.crad.2020.05.001.

2. Мареев Ю. В., Джиоева О. Н., Зоря О. Т. и др. Фокусное ультразвуковое исследование в практике врача-кардиолога. Российский согласительный документ. Кардиология. 2021;61(11):4-23. doi:10.18087/cardio.2021.11.n1812.

3. Patel CJ, Bhatt HB, Parikh SN, et al. Bedside Lung Ultrasound in Emergency Protocol as a Diagnostic Tool in Patients of Acute Respiratory Distress Presenting to Emergency Department. J Emerg Trauma Shock. 2018;11(2):125-9. doi:10.4103/JETS.JETS_21_17.

4. Choi JU, Alharthy A, Karakitsos D, et al. Lung Ultrasound in Critical Care and Trauma. In: Feletti F, Malta B, Aliverti A. (eds) Thoracic Ultrasound and Integrated Imaging. Springer, Cham. 2020;175-80. ISBN: 978-3-319-93055-8. doi:10.1007/978-3319-93055-8_11.

5. Сумин С. А., Кузьков В. В., Горбачев В. И. и др. Рекомендации по проведению катетеризации подключичной и других центральных вен. Вестник интенсивной терапии им. А. И. Салтанова. 2020;1:7-18. doi:10.21320/1818474X-2020-1-7-181.

6. Ezzat HR, Elkahwagy MS, Eltomey MA, et al. Evaluation of the role of bedside ultrasonog-raphy in the detection of traumatic occult pneumothorax. J of the Egyptian Society of Cardio-Thoracic Surgery. 2018;26(2):146-50. doi:10.1016/j.jescts.2018.04.004.

7. Kim YJ, Ma S, Yoon HK, et al. Supraclavicular versus infraclavicular approach for ultrasound-guided right subclavian venous catheterisation: a randomised controlled non-inferiority trial. Anaesthesia. 2022;77(1):59-65. doi:10.1111/anae.15525.

8. Hasan F, Nedios S, Karosiene Z, et al. Perioperative complications after pacemaker implantation: higher complication rates with subclavian vein puncture than with cephalic vein cutdown. J Interv Card Electrophysiol. 2022. doi:10.1007/s10840-022-01135-x.

Об авторах

Д. В. КорсунскийРоссия

Дмитрий Викторович Корсунский — младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения.

Москва, eLibrary SPIN: 5408-8831

Т. Г. Утина

Россия

Татьяна Геннадьевна Утина — врач-кардиолог отделения реанимации и интенсивной терапии.

Москва, eLibrary SPIN: 8631-7975

О. Н. Джиоева

Россия

Ольга Николаевна Джиоева — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории кардиовизуализации, вегетативной регуляции и сомнологии, профессор кафедры терапии и профилактической медицины.

Москва, eLibrary SPIN: 1803-5454

О. М. Драпкина

Россия

Оксана Михайловна Драпкина — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор.

Москва, eLibrary SPIN: 4456-1297

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Корсунский Д.В., Утина Т.Г., Джиоева О.Н., Драпкина О.М. Опыт применения фокусного ультразвукового исследования легких в практике врача анестезиолога-реаниматолога. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(12):3463. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3463

For citation:

Korsunsky D.V., Utina T.G., Dzhioeva O.N., Drapkina O.M. Experience in the use of focused lung ultrasound in the intensive care practice. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(12):3463. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3463

JATS XML