Перейти к:

Вклад Семена Семёновича Зимницкого в описание клиники инфекционных заболеваний, микробиологию и иммунологию

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3491

Аннотация

Ранний период научной деятельности С. С. Зимницкого характерен увлечением микробиологией, иммунологией и инфекционными заболеваниями. Большое значение имела трехлетняя работа за границей у И. И. Мечникова и Р. Вирхова. Всемирную славу С. С. Зимницкому принесло открытие им маньчжурского тифа. С. С. Зимницкий исследует алексины крови, доказывает наличие "групповых иммунизинов", лечит крупозную пневмонию моновалентной сывороткой. Анализ работ С. С. Зимницкого из области инфекционных заболеваний, микробиологии и иммунологии, нескольких биохимических исследований указывает на большой вклад ученого в развитие русской биологической науки.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ослопов В.Н., Хазова Е.В., Халиуллина С.В., Хасанов Н.Р., Ослопова Ю.В., Мишанина Ю.С., Ослопова Д.В. Вклад Семена Семёновича Зимницкого в описание клиники инфекционных заболеваний, микробиологию и иммунологию. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(1S):3491. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3491

For citation:

Oslopov V.N., Khazova E.V., Khaliullina S.V., Khasanov N.R., Oslopova Yu.V., Mishanina Yu.S., Oslopova D.V. Semen Semenovich Zimnitsky’s contribution to the description of the clinic of infectious diseases, microbiology and immunology. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(1S):3491. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3491

Cемен Семенович Зимницкий по праву считается выдающимся отечественным ученым. Мировое признание и славу ему принесли работы в области нефрологии, и это известно практически каждому студенту медицинского ВУЗа. Но не все знают, что круг его профессиональных интересов был очень широк.

Уже в 1899г недавно окончивший Императорскую Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге молодой ординатор С. С. Зимницкий командирован на борьбу с чумой в Поволжье (Самарская губерния). К слову сказать, впоследствии оказалось, что "чумная эпидемия" была эндемичной вспышкой малярии. В Самаре начинающий врач заведовал амбулаторным пунктом. Из 1000 осмотренных на приеме больных у 400 он диагностировал малярию, которую лечил подкожными инъекциями мышьяковистой кислоты. Несмотря на загруженность, С. С. Зимницкий не забывает и о научной деятельности. Об удовлетворительных терапевтических результатах работы он сообщает в статье "О лечении болотной лихорадки впрыскиваниями мышьяка" [1]. Профессор П. М. Аргутинский-Долгоруков1 дал отзыв на эту работу, отметив, что "статья имеет значение терапевтической заметки".

В целом ранний период научной деятельности С. С. Зимницкого был посвящен микробиологии и инфекционным болезням. Одна из первых работ "К казуистике осложнений брюшного тифа" описывает случай заболевания брюшным тифом, осложнившимся стафилококковой септицемией, вызвавшей паротит и гнойный отит. Источником сепсиса автор посчитал миндалины и сделал важный практический вывод о необходимости тщательной санации полости рта при инфекционных заболеваниях [2]. Очевидно, что такой интерес не мог пройти бесследно. Возможно, именно эти ранние работы оказали влияние на выбор тематики курсов в рамках преподавательской деятельности уже состоявшегося ученого впоследствии.

Не могла не оказать влияния на научные интересы С. С. Зимницкого и работа под руководством таких выдающихся русских ученых, как И. П. Павлов и С. С. Боткин (сын и последователь знаменитого отца С. П. Боткина). Под их научным руководством на третьем году ординатуры (1901г) С. С. Зимницкий защищает докторскую диссертацию, посвященную патологии желудочно-кишечного тракта и гепато-билиарной системы.

Повлияла на выбор направления научных интересов и работа в 3-х крупных европейских центрах (лаборатории и клиники Парижа, Берлина, Праги и Фрайбурга), куда молодой доктор медицины в феврале 1902г был командирован "с научной целью на 2 года". Там С. С. Зимницкий изучает иммунологию, биохимию, бактериологию, патологическую анатомию у выдающихся ученых того времени. В Париже С. С. Зимницкому посчастливилось работать вместе с великим франко-русским биологом, Нобелевским лауреатом, "отцом теории врожденного иммунитета" И. И. Мечниковым (рисунки 1, 2). В этот период он публикует научные статьи по итогам собственных исследований, проведенных в лабораториях Е. Сальковского, Г. Киари, Ч. Бенда и В. Дунгерна: "О частоте атеросклеротического процесса у молодых индивидов" (1903г), "О двух случаях туберкулеза интимы аорты" (1903г) [3][4].

По окончании стажировки за границей, С. С. Зимницкий возвращается в Петербург, где работает врачом в военном госпитале [3].

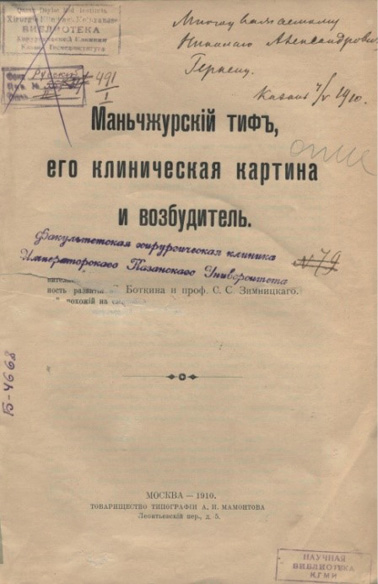

Изменение политической обстановки в 1904г меняет планы молодого врача. Вслед за С. С. Боткиным, С. С. Зимницкий (рисунок 3) уезжает на Дальний Восток в Никольск-Уссурийский (рисунок 4), где выполняет свой врачебный долг на фронте Русско-японской войны. Здесь он заведует Центральной бактериологической лабораторией и терапевтическим отделением на 150 коек госпиталя Кауфмановской общины Красного Креста2 (рисунок 5). Параллельно с практической продолжается и научная работа. Полученные ранее знания и опыт позволили С. С. Зимницкому совместно с С. С. Боткиным сделать важное для инфектологии открытие. Они описали новое заболевание, по клинике схожее тифом, назвав его "маньчжурский тиф"3 (рисунок 6) и выделили из крови больных его возбудителя — подвижную палочку с 4 жгутиками, несколько отличающуюся по размеру от брюшнотифозной, но обладающую способностью к групповой агглютинации с тифо-паратифозным антигеном (рисунок 7).

В письме от 15 июня 1904г С. С. Боткин делится с женой планами научной работы, итогом которой станет впоследствии монография о маньчжурском тифе [5]: "Перевез сюда из Владивостока лабораторию бактериологическую и устраиваю при Кауфмановской общине. Помощники у меня хорошие, мои же ученики: Зимницкий, Аринкин и Богданов. Я был ужасно рад их приезду именно как помощников по медицинской отчетности и по работам более тонким в лаборатории и на больных. Очень надеюсь, что и им не пропадет даром время и мне удастся понаблюдать кое-что интересное. Здесь есть какая-то совершенно особенная болезнь, не подходящая ни под один из наших тифов, ни под брюшной, ни под сыпной, ни под возвратный. Болезнь сопровождающаяся <неразб.> высыпью, с бурным началом, но продолжающаяся очень недолго, всего несколько дней. Всякий раз является подозрение на сыпной тиф, и все приходят в глубокое отчаяние; но в том то и дело, что это не сыпной тиф, хотя форма инфекционная, и заразительная. Разобраться в этой болезни очень стоит и очень интересно. Думаю этим теперь и заняться. Вообще интересно, что и брюшные несомненные тифы протекают здесь с громадною высыпью, с большей даже, чем при сыпном тифе..." [6].

Итогом научной работы стало совместное программное сообщение С. С. Зимницкого и С. С. Боткина на I съезде российских терапевтов (1909г): "Маньчжурский тиф, его клиническая картина и возбудитель" [7]. В работе было указано, что "…маньчжурский тиф на первый взгляд сходен с обычной формой брюшного тифа, но протекает быстрее, сразу же появляются симптомы поражения нервной системы, характерна обильная розеолезная петехиальная сыпь, характерна резкая спленомегалия. Из крови больных выделяется особая палочка, дающая своеобразный рост на питательных средах". В докладе был представлен анализ 70 случаев заболевания, из которых 19 наблюдений описаны подробно.

В отношении сообщения С. С. Боткина и С. С. Зимницкого с одобрительными отзывами выступили профессора В. Д. Шервинский, Н. Я. Чистович, Г. Я. Гуревич и другие.

Большой интерес к докладу на съезде подтолкнул авторов к выпуску монографии по изучаемой проблеме, которая под названием "Маньчжурский тиф, его клиническая картина и возбудитель" была опубликована в 1910г в Москве и в 1911г на немецком языке в Берлине [5][9][10].

В Казанском университете открытие профессора С. С. Зимницкого принесло ему заслуженное уважение. Даже его недоброжелатели вынуждены были признать большой вклад ученого в современную науку. Так, профессор Н. А. Засецкий во время конкурса на кафедру госпитальной терапии в 1913г "особенно отметил работы профессора С. С. Зимницкого о маньчжурском тифе" [11][12]. Важно отметить, что актуальность эндемического сыпного тифа (мышиный тиф) сохраняется, поскольку случаи заболевания регистрируются в эндемичных районах и в наши дни (рисунок 10) [13][14].

Рис. 1 С. С. Зимницкий в лаборатории И. И. Мечникова.

Рис. 2 Рудольф Вирхов (1821-1902гг).

Рис. 3 С. С. Зимницкий — участник Русско-японской войны.

Рис. 4 Город Никольск-Уссурийский.

Рис. 5 Госпиталь в Никольске-Уссурийском.

Рис. 6 С. С. Боткин, С. С. Зимницкий "Маньчжурский тиф, его клиническая картина и возбудитель" (монография), 1910г.

Рис. 7 Возбудитель маньчжурского тифа (риккетсия).

Рис. 8 Наградная медаль Красного Креста "В память Русско-японской войны 1904-1905гг".

Рис. 9 Медаль "В память Японской войны 1904-1905гг".

Рис. 10 Географическое распространение эндемического сыпного тифа (Tropical Infectious Diseases, 2011). https://studfile.net/html/63193/444/html_i7AGTOd0eB.WMq3/htmlconvd-G3thxR53x1.jpg.

Известный интерес представляют иммунологические работы С. С. Зимницкого. Всего по этой тематике им было опубликовано 10 статей. Часть из них посвящена алексинам крови (греч. alexo — отражаю, защищаю) — защитным веществам сыворотки крови4. В одной из статей С. С. Зимницкий пишет: "В некоторых патологических случаях борьба с инфекцией может вестись преимущественно помощью алексинов. Иллюстрирую это примером из клиники. Мы привыкли видеть, что случаи pneumoniae crouposae протекают благоприятно, когда в крови наблюдается сильно выраженная лейкоцитарная реакция. Некоторые авторы допускают даже, что победа организма над инфекцией при этом заболевании совершается исключительно при посредствии фагоцитоза. Однако, я укажу на случай pneumoniae crouposae, наблюденный в академической терапевтической клинике доцентом В. О. Петровым, где вся болезнь протекала при резко выраженной лейкопении (около 2000 б в 1 кб. мм. крови) и несмотря на это, наступило полное выздоровление. Здесь не было таким образом наглядного доказательства участия лейкоцитов в борьбе с инфекцией и это дает право допустить, что борьба с инфекцией велась здесь преимущественно помощью алексинов. Что это предположение не есть простая фантазия, за это говорит ряд наблюдений д-ра Гусева, отметившего критическую алексинную реакцию при разрешившейся pneumoniae crouposae подобно тому как это отмечено для лейкоцитов и температуры" [15].

В экспериментах на кроликах и мышах С. С. Зимницкий показал, что алексины находятся в крови в свободном состоянии [16], часть из них состоит из свободного комплемента плазмы [17]; уровень алексинов крови иногда определяет реакцию организма на введение иммунных сывороток [15]. В более поздней работе он показал, что алексины во второй период болезни при брюшном тифе уменьшаются "в связи с их расходом на специфическую борьбу с заразным началом" [17]. В настоящее время эти исследования представляют скорее исторический интерес, но говоря словами великого Сократа "Discussio mater veritas est".

В подтверждение вышесказанного, интересную историю имеет работа С. С. Зимницкого о гемолитических комплементах крови, опубликованная в Мюнхенском медицинском еженедельнике [18]. Основной вывод этой работы: "гемолитические комплементы, обнаруживаемые в сыворотке крови кроликов, прижизненно свободно циркулируют в крови и не выступают in vitro из макрофагов" — вызвал недовольство у И. И. Мечникова, как идущий вразрез с его теорией иммунитета5.

Современному иммунологу интересно будет узнать, что С. С. Зимницкий первый доказал наличие "групповых иммунизинов", обусловливающих неспецифичность реакции Борде-Жангу [17][24][25].

С. С. Зимницкому принадлежат также оригинальные исследования по характеристике бактерийных энзимов [26], в результате которых он пришел к общепринятому сейчас выводу об однородности протеолитических ферментов у различных бактерий [27][28].

Несколько ранних работ профессора С. С. Зимницкого касаются раздела биохимии. Одна из них получила неожиданное для автора одобрение И. И. Мечникова. Эта работа заключалась в изучении влияния сахаров на гнилостные процессы и проводилась in vitro. С. С. Зимницкий показал замедление разложения белка в присутствии молочного сахара, глюкозы и галактозы. Он доказал, что наиболее активно задерживал гниение белков молочный сахар [29].

Отдельный раздел интересов С. С. Зимницкого представляет исследование туберкулеза. К относительно ранним опубликованным работам на эту тему относятся "О двух случаях туберкулеза интимы аорты" (1903г) [30], "К этиологии милиарного туберкулеза" (1907г)" [31]. В 1913г в типографии Казанского университета он издает монографию "Основы бактерио-биологического распознавания туберкулеза (легких)" — курс, читанный студентам-медикам [32]. "Занимаясь изучением туберкулеза целый ряд лет, я имею достаточно личных наблюдений из практики и опыта, — пишет в предисловии автор, — поэтому труд свой, куда вношу их, я не считаю компилятивным и буду счастлив, если мои старания: дать очерк современного состояния вопроса бактерио-биологической диагностики туберкулеза — удовлетворят читателя и принесут ему практическую пользу". Монография содержит несколько разделов, посвященных эпидемиологии туберкулеза, идентификации возбудителя, общей реакции макроорганизма на туберкулезную инфекцию. Подобно тому, как С. С. Зимницкий считал, что "нефрит — это не местное страдание почек, а проявление заболевания всего организма, так и туберкулез легких — это заболевание всего организма, при котором защитная реакция всего организма и определяет клинику заболевания и обуславливает выраженность иммунологических реакций". В книге подробно разбираются возможности серодиагностики и, говоря современным языком, чувствительность и специфичность диагностических кожных проб. Здесь имеет смысл подчеркнуть, что С. С. Зимницкий предвидел большое будущее пробы Пирке, модифицированной Эллерманом и Эрландсепом и проверенной им на большом количестве больных (в настоящее время модификация Эллермана и Эрландсена усовершенствована и внедрена в практику профессором Н. А. Шмелевым6).

Говоря о вкладе С. С. Зимницкого в современную медицинскую науку, нельзя не отметить его преподавательскую деятельность в Казанском университете и Казанском институте усовершенствования врачей в качестве заведующего кафедрами госпитальной терапии, частной патологии и терапии, пропедевтики внутренних болезней КГУ. C 1924г С. С. Зимницкий возглавлял кафедру инфекционных болезней ГИДУВа. Профессор А. М. Предтеченский так писал об этом периоде работы своего учителя: "Читая с 1924 г. курс инфекционных болезней и интересуясь ими постоянно, С. С. всегда высказывал желание и намерение написать большое руководство по инфекционным болезням, таковое намерение судьба не дала ему выполнить. Такое руководство, по мнению профессора С. С. Зимницкого, особенно необходимо для русских врачей, часто работающих в глуши, не имеющих возможности иметь под руками дорогих изданий курса инфекционных болезней. Осуществить это не дала преждевременная смерть пытливого ума, великого труженика, не покладая сил и не щадившего себя для служения науке страждущему человечеству" [33].

С. С. Зимницкий вёл большую лечебную и общественную работу. Был постоянным членом Казанского и Всероссийского обществ терапевтов, активно сотрудничал с редколлегией "Казанского медицинского журнала", неизменно участвовал в работе терапевтических съездов и конференций Украины и России. Его постоянным кредо был патриотизм. Заслуживают уважения его искренние слова, записанные в 1927г: "Игнорирование великих и малых строителей русской медицинской науки есть выражение неуважения к ней, а чрезмерное преклонение перед иностранным есть неуважение к своим труженикам на медицинской ниве..." [34].

Заключение

Анализ работ профессора С. С. Зимницкого из области инфекционных заболеваний, микробиологии и иммунологии, биохимических исследований позволяет говорить о большом вкладе ученого в развитие русской биологической науки.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1 Князь Пётр Михайлович Аргутинский-Долгоруков (1850-1911) — врач-педиатр, ординарный профессор и заведующий кафедрой детских болезней Императорского Казанского университета (1893-1911); один из организаторов детской клиники на медицинском факультете; автор работ об инфекционной патологии — в особенности, малярии; писатель.

2 С. С. Зимницкий награжден двумя медалями: наградной медалью Красного Креста "В память Русско-японской войны 1904-1905гг" (рисунок 8) и медалью "В память Японской войны 1904-1905гг" (рисунок 9).

3 Эндемический сыпной тиф — острый трансмиссивный риккетсиоз (возбудитель Rickettsia typhi, ранее R. mooseri Monteirom, 1931г), характеризующийся циклическим течением, лихорадкой и розеолёзно-папулёзной сыпью на коже. Синонимы: крысиный сыпной тиф, блошиный тиф эндемический, крысиный риккетсиоз, блошиный риккетсиоз, крысиный риккетсиоз Черноморского побережья, средиземноморский крысиный риккетсиоз, мексиканский тиф, малайский городской тиф (болезнь лавочников), тулонский сыпной тиф, маньчжурский эндемический тиф, индийский тиф (бангалоре), корабельный тиф, болезнь Гэна. Болезнь выделена в самостоятельную форму, отличающуюся от вшивого сыпного тифа, русскими врачами (С. С. Боткиным, С. С. Зимницким и В. А. Барыкиным) в 1906-1910гг под названием маньчжурский сыпной тиф [8].

4 В 1888г Nuttall G, исследуя бактерицидные свойства нормальной дефибринированной крови собаки и кролика, заметил, что она теряет свое бактерицидное свойство в отношении грамотрицательных бактерий после нагревания при 52-550 С в течение от получаса до часа [19]. В дальнейшем Ганс Бухнер продолжил эти исследования на свободной от клеток нормальной сыворотке и пришел к выводу, что нормальная сыворотка содержит белковое термолабильное соединение, бактерицидное в отношении грамотрицательных бактерий. Он назвал это вещество "алексин" (от греч. отразить) [20]. В конце XIXв Пауль Эрлих предложил название "комплемент" для термолабильной субстанции нормальной сыворотки, активной в гемолитических системах [21]. Термины "алексин" и "комплемент" сосуществовали долгое время, хотя еще в 1928г была показана фактическая идентичность этих соединений [22, 23]. В настоящее время система комплемента признается одним из звеньев гуморального иммунитета, осуществляющего неспецифическую защиту (в комплексе с клеточным иммунитетом) от патогенов. Система комплемента состоит примерно из 20 различных белков — "факторов (компонентов) комплемента", которые находятся в плазме крови и составляют ~4% от всех белков плазмы.

5 В 1883г появилась теория иммунитета И. И. Мечникова, который обнаружил сходство внутриклеточного переваривания веществ у амёб, клеток энтодермы кишечнополостных и некоторых клеток мезенхимного происхождения (моноцитов крови, тканевых макрофагов). И. И. Мечников ввёл термин "фагоциты" (от греч. phages, поедать, + kytos, клетка), а позднее предложил разделять их на микрофаги и макрофаги. И. И. Мечников доказал роль фагоцитирующих клеток в элиминации патогенов. В 1901г в Париже вышел его монументальный итоговый труд "Невосприимчивость в инфекционных болезнях".

6 Николай Андреевич Шмелёв (1899-1976) — советский фтизиатр, академик АМН СССР (1962).

Список литературы

1. Зимницкий С.С. О лечении болотной лихорадки вспрыскиваниями мышьяка. Еженедельник. 1900;7(37):641-8.

2. Зимницкий С.С К казуистике осложнений брюшного тифа. Еженедельник. 1899; 6(30):561.

3. Богоявленский В.Ф. Профессор Семен Семенович Зимницкий — врач, ученый, патриот: монография. Казань: Татарское книжное издательство, 1970. c. 99.

4. Ослопов В.Н., Мишанина Ю.С. Профессор Семен Семенович Зимницкий: монография. Lambert, 2020. c. 92. ISBN-10: 6202922885.

5. Зимницкий С. С., Боткин С. С. Маньчжурский тиф, его клиническая картина и возбудитель. М., 1910. c. 31.

6. Поддубный М.В. Профессор С.С. Боткин на Русско-японской войне 1904-1905гг. Военно-медицинский журнал. 2019;12:69-78.

7. Зимницкий С.С., Боткин С.С. Маньчжурский тиф, его клиническая картина и возбудитель. Труды I съезда росс. терапевтов. (1909), М., 1910, cc.162-190.

8. Большая медицинская энциклопедия: актуализированное и дополненное издание бестселлера. М.: Эксмо, 2015., c. 880.

9. Zimnitsky SS. Der maridschurische Tuphus, seln klinisches Bild und sein Erreger (mit prof. S.S. Botkln). Zeitschr. f. klin. Med. 1911;72(3-4):271-91.

10. Ослопов В. Н., Богоявленский В. Ф., Богоявленская О. В., Щербаков В. А. Профессор Семен Семенович Зимницкий (к 140-летию со дня рождения). Вестник современной клинической медицины. 2014;7(1):65-8.

11. 3асецкий Н.А. Отзыв о научных трудах профессора В.Ф. Орловского и С.С. Зимницкого. Ученые записки КГУ. 1913; 80(1):7-10.

12. Ослопов В. Н., Хасанов Н. Р., Ослопова Ю. В. и др. Кли - нико-педагогическая школа Семёна Семеновича Зимницкого. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(5S):3493. doi:10.15829/1728-8800-2022-3493.

13. Chiang PS, Su SW, Yang SL, et al. Delayed correlation between the incidence rate of indigenous murine typhus in humans and the seropositive rate of Rickettsia typhi infection in small mammals in Taiwan from 2007-2019. PLoS Negl Trop Dis. 2022;16(4):e0010394. doi:10.1371/journal.pntd.0010394.

14. Liddell PW, Sparks MJ. Murine typhus: endemic Rickettsia in southwest Texas. Clin Lab Sci. 2012;25(2):81-7.

15. Зимницкий С.С. Алексины и их значение в деле борьбы организма с инфекцией. Известия Военно-мед. академии. 1905;10(4):273-8.

16. Зимницкий С. С. О состоянии алексинов в крови животного организма. Русский врач. 1905;4(19):616-21.

17. Зимницкий С. С. К вопросу о свойствах сыворотки крови брюшнотифозных больных (иммун-тела, склеивание и алексины). Русский врач. 1907;6(47):1621-4.

18. Zimnitsky SS. Einige Komplementenfrage. Munch, med. Wchschr. 1903;50(50):2175-6.

19. Nuttall G. Experiments über die bacterienfeindlichen Einflüsse des thierischen Körpers. Z. Hyg. Infektionskrankh. 1888;4:353-94.

20. Buchner Н. Zur Nomenklatur der schützenden Eiweisskörper. Centr. f. Bakteriol. Parasitenk. 1891;10(21):699-701.

21. Ehrlich Р. Collected studies оn immunity. Chap. 2. Translated bу С. Bolduan. New York: J. Wiley & sons, 1906, р. 586.

22. Gordon J, Wormall A. The relationship between the bactericidal power of normal guinea pig serum and complement activity. J. Pathol. Bacteriol. 2005;31(4):753-68. doi:10.1002/path.1700310417.

23. Алешина Г. М. Из истории изучения эндогенных антибиотических соединений. Медицинский академический журнал. 2021;21(3):39-47. doi:10.17816/MAJ77931.

24. Зимницкий С.С. К вопросу о групповых иммун-телах в сыворотке крови при тифозных и тифоподобных заражениях. Русский врач. 1907;6(49):1693-4.

25. Зимницкий С. С. К вопросу о природе групповых иммунизинов (Immun-Korper). Русский врач. 1908;7(33):1091-7.

26. Зимницкий С.С. К характеристике бактерийных энзимов и их влияния на аутолиз. Русский врач. 1906;5(15):437-9.

27. Зимницкий С. С. К вопросу об антиферментах сыворотки. Еженедельник. 1900;7(39):682-6.

28. Zimnitsky SS. Zur Frage uber die antlfertnentatlven Eigensch.it’ ten des Blutserums. Prager med. Wchschr. 1902;27(37):1-9.

29. Zimnitsky SS. Beitrag zur Lehre des Einflusses der Kohlenhydrate auf die Eiwelssfaulnls. Hoppe-Seyler’s Zeitschr. f. Physiol. Chemie. 1903;39(2):99-125.

30. Zimnitsky SS. Ueber zwel Fall’evon Intimatuberkulose der Aorta. Prager med. Wchschr. 1903;28:7.

31. Зимницкий С.С. К этиологии милиарного туберкулеза (о значении туберкулеза сосудистого ложа для генерализации его в организме). Врачебная газета. 1907;14:3-4.

32. Зимницкий С.С. Основы бактериобиологического распознавания туберкулеза (легких). Курс, читанный студентам-медикам. Казань, изд. КГУ, 1913, с. 176.

33. Предтеченский А. М. Памяти проф. С.С. Зимницкого. Русская клиника. 1928;9(46): 149-56.

34. С. С. Зимницкий рецензия на Левин А. М. Введение в клинику внутренних болезней. ГИЗ, 1926, часть 1; 1927, часть 2. Казанский мед. журнал. 1928;1:127-8.

Об авторах

В. Н. ОслоповРоссия

Ослопов Владимир Николаевич — доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней им. профессора С. С. Зимницкого

Казань

Е. В. Хазова

Россия

Хазова Елена Владимировна — кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней им. профессора С. С. Зимницкого

Казань

С. В. Халиуллина

Россия

Халиуллина Светлана Викторовна — доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры детских инфекций

Казань

Н. Р. Хасанов

Россия

Хасанов Нияз Рустемович — доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней им. профессора С. С. Зимницкого

Казань

Ю. В. Ослопова

Россия

Ослопова Юлия Владимировна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института фундаментальной медицины и биологии

Казань

Ю. С. Мишанина

Россия

Мишанина Юлиана Сергеевна — студентка педиатрического факультета

Казань

Д. В. Ослопова

Ослопова Дарья Владимировна — студентка

Казань

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Ослопов В.Н., Хазова Е.В., Халиуллина С.В., Хасанов Н.Р., Ослопова Ю.В., Мишанина Ю.С., Ослопова Д.В. Вклад Семена Семёновича Зимницкого в описание клиники инфекционных заболеваний, микробиологию и иммунологию. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(1S):3491. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3491

For citation:

Oslopov V.N., Khazova E.V., Khaliullina S.V., Khasanov N.R., Oslopova Yu.V., Mishanina Yu.S., Oslopova D.V. Semen Semenovich Zimnitsky’s contribution to the description of the clinic of infectious diseases, microbiology and immunology. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(1S):3491. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3491

JATS XML