Перейти к:

С. С. Зимницкий — создатель функционального направления в клинике внутренних болезней. Начало пути — исследования в гастроэнтерологии

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3601

EDN: UPVITK

Аннотация

Семен Семенович Зимницкий — выдающийся русский терапевт начала XXв. Он создал функциональное направление в клинике внутренних болезней, внес существенный вклад во многие разделы терапии, клинику инфекционных болезней, иммунологию и микробиологию, но основополагающими являются его в гастроэнтерологии. Интересны работы ученого по гепатологии, исследованиям поджелудочной железы, бальнеологии. С. С. Зимницкий открыл 5 типов желудочной секреции, которые оказались обратимыми, предложил "двойной завтрак". Вершиной творчества С. С. Зимницкого является его проба — "проба Зимницкого", которая позволяет определить функциональное состояние почек, не прибегая ни к каким инвазивным процедурам и ни в какой мере не обременяя пациента. Начало создания этой пробы было заложено С. С. Зимницким в докторской диссертации, посвященной исследованиям в гастроэнтерологии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ослопов В.Н., Хазова Е.В., Хасанов Н.Р., Ослопова Ю.В., Мишанина Ю.С., Ослопова Д.В. С. С. Зимницкий — создатель функционального направления в клинике внутренних болезней. Начало пути — исследования в гастроэнтерологии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(2S):3601. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3601. EDN: UPVITK

For citation:

Оslopov V.N., Khazova E.V., Khasanov N.R., Oslopova Yu.V., Mishanina Yu.S., Oslopova D.V. S. S. Zimnitsky — the creator of the functional direction in internal medicine. The outset — research in gastroenterology. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(2S):3601. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3601. EDN: UPVITK

"Non fingendum, aut excogitandum,

sed inveniendum, quod natura faciat et ferat"

Р. Бэкон

Эпиграфом к нашей статье о С. С. Зимницком мы поставили высказывание философа Р. Бэкона1 "Не надо выдумывать и измышлять, но исследовать то, что природа делает и приносит", так как вся научная жизнь С. С. Зимницкого (рисунок 1) проходила под этим девизом [1][2].

Рис. 1 Зимницкий Семен Семенович (1873-1927гг).

Создание функционального направления в клинике внутренних болезней

Обоснование необходимости разработки функционального направления в терапии С. С. Зимницкий подробно представляет в своих монографиях "Болезни почек (Брайтова болезнь)" (1924г) и "Лечение Брайтовой болезни" (1926г) (рисунки 2 и 3).

Рис. 2 Монография С. С. Зимницкого "Болезнь почек (Брайтова болезнь)" (1924г).

Рис. 3 Монография С. С. Зимницкого "Лечение Брайтовой болезни" (1926г).

Хорошо запоминающуюся, интересную манеру изложения материала С. С. Зимницкого, его образный стиль нельзя спутать с публикациями каких-либо других ученых. Будучи весьма образованным человеком, говорящим на трех языках, С. С. Зимницкий щедро использовал в своих статьях латынь, немецкий и особенно французский языки [3].

С. С. Зимницкий писал: "Qui bene diagnoscit, bene medebitur — эта общая фраза, положенная в основу рациональной терапии, в настоящее время должна быть расшифрована и понимаема не с точки зрения анатомической диагностики (sedes et substratum morbi), а функциональной (functio laesa) [4].

Известно, что со времени расцвета целлюлярной патологии, начиная с Virchow, патологическая анатомия стала царить над клиникой и давала патолого-анатомические рамки, для коих клиника должна была подбирать клинические образы. Потрачено было много совместного труда и усилий со стороны патологоанатомов и клиницистов и, если труды обеих сторон во многих направлениях не пропали даром, то все же остались неразрешенными немало вопросов. Так, например, клиницист, потеряв больного бронхиальной астмой, получил от Willis2 (патологоанатома) ответ: при вскрытии трупа оказались все органы в порядке, и в особенности легкие: "cadaver apertum exhibuit viscera sana, praesertim pulmones" (Прим. авторов — Брайтова болезнь) [4].

В статье "К учению о функциональной диагностике нефритов" (1921г) (рисунок 4) С. С. Зимницкий пишет:

"Патологическая анатомия овладела и умом, и духом клиницистов, поработила их своими открытиями и настойчиво, доктринерски и менторски, заставляла признавать свои заключения непреложными. И надо отдать справедливость, она быстро завладела существом клиники, и получилось так, что мертвое стало царить над живым. Вот это странное подчинение, это народившееся стремление ввести насильственно в мертвые рамки патолого-анатомического контроля жизненные, живые, но измененные болезнью, процессы, хотя и дало, — чего нельзя отрицать, — много определенных представлений о сущности morbi, но поставило дело изучения клинической картины болезни почек в зависимость от двух элементов: мочи и патолого-анатомической картины — этих двух критериев, которые по существу суть готовые и уже конечные продукты болезни, мертвые и безжизненные. Клиницисты видели перед собою результат materiae laesae, но не могли учитывать functionis laesae" [5].

"Ясно, что функциональная диагностика не могла следовать по патолого-анатомической колее, а нуждалась в новых путях, в новых дорогах", часто независимых от патологических корреляций".

"Перипетии жизни — болезни — должны учитываться с точки зрения патологической физиологии не как нечто мертвое (substratum mortuum morbi), а как нарушение нормальных функций органов в частности и организма в целом. Точная оценка этих моментов и функциональных расстройств и есть основа рациональной терапии".

"Для меня, как клинициста, — продолжает свою мысль С. С. Зимницкий, — важен и substratum morbi, но важнее функциональное состояние клетки. Ведь мы знаем, что пораженный анатомический орган может нести свое задание правильно и как бы нормально, равно как убеждаемся, что при невидимых, даже сильно вооруженным глазом, изменениях в клетках, т.е. когда анатом находит все в порядке, функция их нарушается и нередко колоссально".

"Функциональная диагностика стала религией нашей клиники, а мы — ее жрецами".

Жизненное кредо С. С. Зимницкого (рисунок 5) изложено в одной из его работ следующим образом:

"...мы пробовали уместиться на отведенной нам патологической анатомией площади, но не смогли... Мы не отбрасываем патологоанатомических корреляций, но не ставим их во главу угла клиники, ибо здесь функция царит над субстратом".

Основа клинико-педагогической работы постулируется С. С. Зимницким так:

"Я всемерно старался не уходить от постели больного в область сложных исследований и стремился быть со своими слушателями возле него, достигая разрешения диагностических и терапевтических проблем с помощью простых, всякому доступных методов, беря за компас для наших медицинских исканий главным образом логику и опыт клинического мышления".

С. С. Зимницкий предполагал, что в далеком будущем медицинские технологии вытеснят врача от постели больного и физические приемы станут ненужными:

"Мы видим, что настанет день, когда и стетоскоп, и ухо наше будут заменены различными аппаратами, и надо быть только грамотными — уметь читать, что пишут аппараты, чтобы понимать сущность явлений и их сокровенные особенности. Тогда индивидуальность перцепции3 сгладится, все упростится, но все же, я полагаю, у постели больного мы останемся с тем же инструментарием, как и теперь, и я не хотел бы отодвинуть на задний план свою индивидуальность и мыслить под указку непогрешимых инструментов. Тогда жизнь потеряет прелесть этого вечного стремления заглядывать за завесу таинственности и манящей неизвестности!" [3].

Рис. 4 Статья С. С. Зимницкого "К учению о функциональной диагностике нефритов" (1921г).

Рис. 5 С. С. Зимницкий.

Исследования в гастроэнтерологии

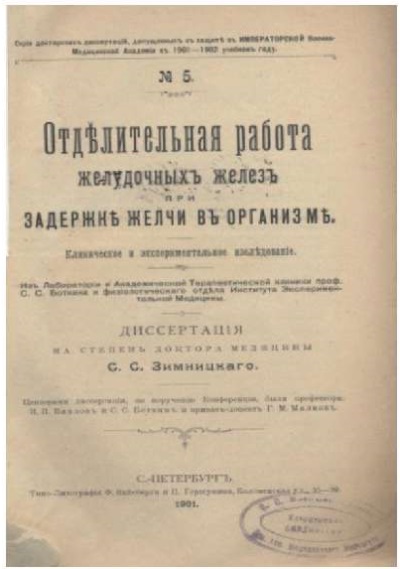

В 1901г С. С. Зимницкий (на 3-м году ординатуры!) успешно защитил диссертацию на степень доктора наук "Отделительная работа желудочных желез при задержке желчи в организме, клиническое и экспериментальное исследование" (рисунок 6) [6]. Диссертация была сделана на кафедре Санкт-Петербургской Императорской Военно-медицинской академии (заведующий — профессор С. С. Боткин4) и небольшая ее часть — в Институте экспериментальной медицины (руководитель — академик И. П. Павлов5, впоследствии Нобелевский лауреат), соответственно, она заключала в себе две части — клинико-лабораторную и экспериментальную. Интересно описать, как произошло выполнение экспериментальной части.

Рис. 6 Диссертация С. С. Зимницкого на степень доктора медицины "Отделительная работа желудочных желез при задержке желчи в организме" (1901г).

Полагая, что собранный материал достаточен для диссертации, С. С. Зимницкий решил просить профессора И. П. Павлова стать оппонентом по диссертации. Вот как он описывает в своих воспоминаниях "Две встречи" дальнейший этап работы над диссертацией [1]:

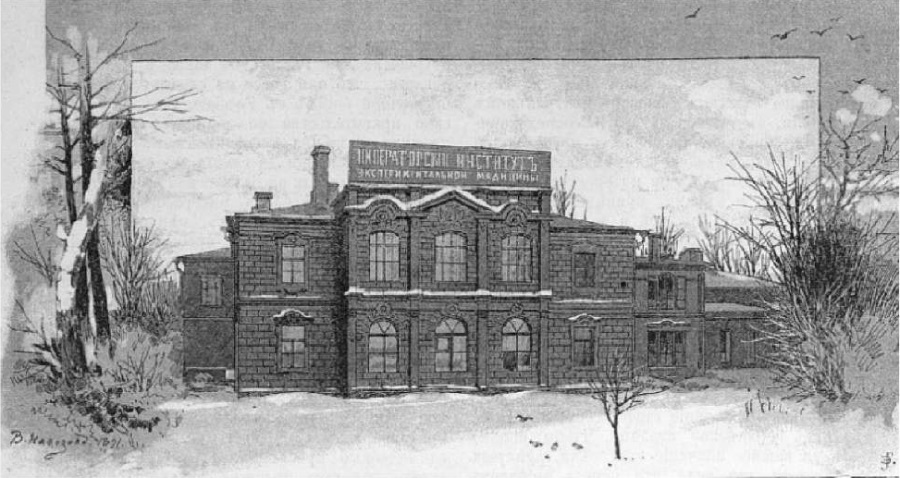

"В красивый солнечный октябрьский день (1900), утром часов около 10, я подъехал на конке к Институту экспериментальной медицины [рисунок 7], везя в портфеле добытые мной в клинике и лаборатории моего незабвенного учителя С. С. Боткина материалы о влиянии задержки желчи в организме на желудочную секрецию.

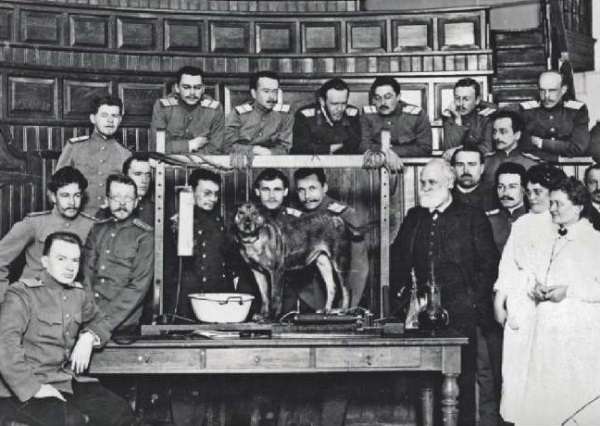

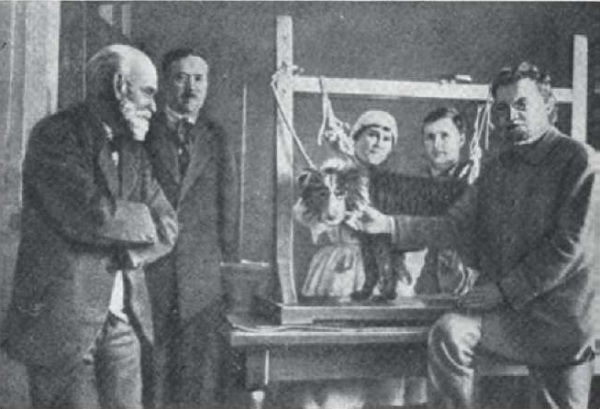

Войдя во двор, я увидел старого смотрителя, водившего на веревках двух собак с фистулами из лаборатории И. П. Павлова [рисунок 8]. Этот служитель указал мне путь к И. П. Павлову.

Я с трепетом переступил порог лаборатории. Здесь близ столика, на котором помещался водяной термостат для изучения действия ферментов поджелудочного сока, стоял и разговаривал с доктором И. И. Лимтваревым проф. И. П. Павлов [рисунок 9].

– Ну, что скажете? — обратился И. П. ко мне.

– Я вот пришел к Вам с просьбой, не будете ли Вы у меня на диссертации оппонентом? — сказал я и затем рассказал ему про свои опыты на больных людях и на гастроэзофаготомированных собаках.

– Хорошо, очень хорошо, но Вы ведь институтский врач, и мой совет, — проверьте эти данные у меня в лаборатории, расширьте свои опыты, — это сделает Вашу диссертацию обстоятельной и будет для Вас полезно, если Вы будете конкурировать на поездку за границу.

В словах Ивана Петровича было так много доброты, глаза его так приветливо смотрели на меня, что я не могу и до сих пор без чувства особой восторженности вспомнить об этой встрече.

Я стал работать, протекли 3 скучных месяца, потребовавшихся для установления нормы секреции. Наконец, Иван Петрович произвел у "Волчка" перевязку ductus choledochi.

На 4-й день, когда у собаки ясно обнаружилась желтуха, результаты опыта дали подтверждение данным, добытым мной в клинике и лаборатории проф. С. С. Боткина.

Когда я показал И. П. Павлову, зашедшему ко мне, результаты, он ничего не сказал, но завтра я увидел, придя в институт, что собака уже стоит на опыте, и за ней наблюдает сам Иван Петрович [рисунок 10].

На мой поклон он подошел ко мне, пожал мою руку и сказал:

– Поздравляю, Вы правы.

Не буду описывать дальнейшего. Все, как и с первого момента моего вступления в институт, так и в дальнейшем, протекало под флагом отеческих заботливых отношений нашего шефа к своим работникам, но ко всему этому присоединялась еще благосклонность, которая яркой звездочкой освещала путь научному труженику".

Рис. 7 Институт экспериментальной медицины (Санкт-Петербург).

Рис. 8 Подопытные собаки с фистулами.

Рис. 9 И. П. Павлов со слушателями Военно-медицинской академии.

Рис. 10 И. П. Павлов с собакой "Волчок" после перевязки ductus choledochi.

Проанализировав более 220 литературных источников, С. С. Зимницкий констатировал, что вопрос о влиянии "отравления" желчью на функцию желудочных клеток еще не изучен. Тогда он приступает к исследованию желудочной секреции у больных желтухой.

Избрана методика: пробный завтрак Боаса-Эвальда6, переваривающую силу изучали методом Метта-Самойлова7, всасывательная способность изучалась йодистым калием по методу Penzold-Faber.

Всего исследовано 12 больных (катаральная желтуха — 4; гастродуоденальная желтуха — 3; инфекционная желтуха Вейля — 1; рак головки поджелудочной железы — 1; гипертрофический цирроз печени с хронической желтухой — 3). Одновременно у больных исследовалась и моча. Здесь впервые С. С. Зимницкий начал собирать мочу каждые 3 часа, что явилось прообразом будущей функциональной пробы почек, получившей его имя.

Динамические наблюдения за больными позволили сделать заключение о повышении секреторной функции желудка при желтухах.

В экспериментальной части своей работы С. С. Зимницкий применил практиковавшееся тогда в лаборатории профессора И. П. Павлова повторное подкармливание, которое позволило ему сделать вывод, что "в наших опытах мы встретились с весьма характерным изменением в отделении, выразившемся в том, что постоянно приходилось видеть резкое превалирование отделения 1-го часа над остальными и сильное падение отделительной работы ко 2-му часу" [7].

В выводах на 163 странице диссертации такой тип секреции он называет "астеническим состоянием желудочной клетки". Заключительные положения докторской диссертации (пункт 2) как бы определяют все дальнейшее направление гастроэнтерологии:

"Для правильной оценки желудочных заболеваний и рациональной терапии их необходимо знать не только характер секреции, но и состояние самой железистой клетки, что должно составлять существенную задачу клинической методики исследования".

Путь ученика профессора С. С. Боткина и профессора И. П. Павлова всю жизнь проходил под девизом Р. Бекона, поставленным в качестве эпиграфа к диссертации и к нашей статье. Позднее он с горечью вспоминает:

"Я лично с 1901г работал в направлении, которое мне дала школа моих учителей — С. С. Боткина и И. П. Павлова, но за время моего многолетнего профессорства (с 1906г) у меня не было не только благоприятной, но даже и возможной обстановки для плодотворной работы, и только со времени революции я получил клинику, где мог самостоятельно и без помехи заняться своими исследованиями" [8].

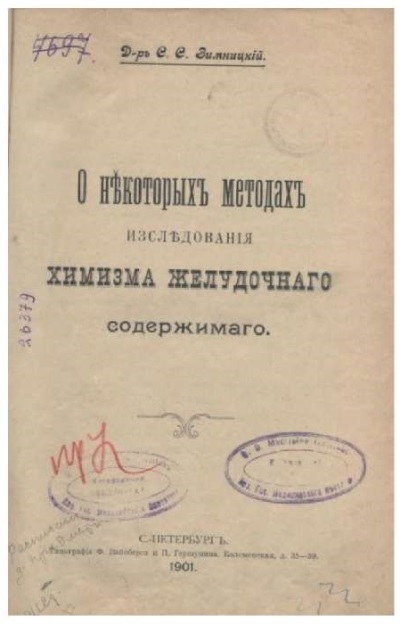

В 1901г отдельным изданием опубликован фрагмент диссертации С. С. Зимницкого в монографии "О некоторых методах исследования химизма желудочного содержимого" (1901г) (рисунок 11) [9]. Он представлял собой подробный обзор существовавшей многочисленной литературы по исследованию химизма желудочного содержимого. Наряду с критическим разбором этих работ, С. С. Зимницкий проанализировал возможные ошибки, возникающие при разных методиках.

Рис. 11 Монография С. С. Зимницкого "О некоторых методах исследования химизма желудочного содержимого" (1901г).

По материалам диссертации С. С. Зимницкий опубликовал несколько работ [10-14]. В них он подчеркивал, что дробное подкармливание животных выявило переутомление желудочных клеток при желтухе, астенизацию типа секреции.

С. С. Зимницкий поддержал своего педагога профессора Л. В. Попова8 в его позиции по взаимосвязи между обструкцией желчного протока и образованием дуоденальной язвы. С. С. Зимницкий по этому поводу пишет:

"При задержке желчи в организме могут быть созданы все условия для возникновения язвы, так как имеется: 1) повышение отделительной работы желудка (гиперсекреция); 2) появление местных расстройств циркуляции в двенадцатиперстной кишке в зависимости от заболевания сосудов; 3) застойные явления от изменений в печени; 4) анемия, гидремия и уменьшение щелочности крови" [10].

Гистологически он нашел эндартериит и перифлебит в сосудах желудка.

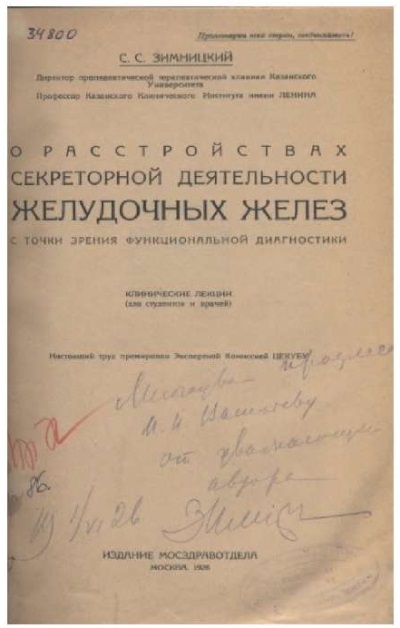

Двадцать лет продолжалось накопление интересных клинических наблюдений, затем шесть лет занял анализ полученных материалов. Результаты этого труда — 24 гастроэнтерологических публикации, главная из которых монография "О расстройствах секреторной деятельности желез желудка при различных патологических состояниях с точки зрения функциональной диагностики" (1926г) (рисунок 12). Именно в этой серии работ физиологические идеи Нобелевского лауреата, профессора И. П. Павлова получили свое клиническое воплощение. На одной из работ С. С. Зимницкий написал: "Посвящается моему учителю, профессору И. П. Павлову".

Рис. 12 Монография С. С. Зимницкого "О расстройствах секреторной деятельности желез желудка при различных патологических состояниях с точки зрения функциональной диагностики" (1926г).

В этой работе профессор С. С. Зимницкий сообщает о способе изучения секреторной функции и желудка посредством "двойного завтрака". Автор подметил важное свойство динамичности функции желудка:

"Клетки желудка могут раздражаться, становиться инертными, переходить в состояние торпора, а затем при наступлении благоприятных условий вновь возвратиться к нормальной своей деятельности" [15].

"Доскональное изучение пациентов по методике двойного завтрака имеет практическое значение и дает возможность "назначать соответствующую рациональную, а не эмпирическую терапию" [16].

Кредо С. С. Зимницкого как "функционалиста" представлено в статье "О целях функциональной диагностики вообще и по отношению желудочных клеток в частности" [17]. Указывая, что клиника "…сама по себе есть огромная экспериментальная природная лаборатория", он пишет:

"Наша клиника стала давно на путь функциональных исканий. Она сделала это потому, что понятие о здоровье и болезни прежде всего создается из сопоставления и сравнения нормального, координированного функционирования в полной гармонии между собой всех органов и — расстроенного, беспорядочного, патологического. Болезненное состояние характеризуется прежде всего соответственным функциональным расстройством и отступлением отправлений организма, его органов и клеток от нормы, иногда и без наличия какого-либо патологического субстрата".

С. С. Зимницкий дает реалистичную трактовку понятию "болезнь":

"Вся жизнь организма и его составных ингредиентов (тканей, органов и клеток) есть реакция и ответ на влияние различных возбудителей. Эта реакция может протекать нормально, целесообразно и ненормально, патологически".

С. С. Зимницкий сформулировал 2 закона в отношении функции желудка: 1) закон стабильного содержания соляной кислоты; 2) закон "саморегуляции" типов секреции. Подтверждением существования закона "саморегуляции" желудочной секреции служит то, что лекарственные средства способны корригировать тип секреции: "...опыты со стрихнином (0,005 подкожно) позволили нам убедиться, что клетки из астенического состояния могут переходить в нормальное".

В мае 1925г на VIII съезде терапевтов СССР он делает сообщение "Об обратимости типов желудочной секреции", который моментально публикуется во "Врачебном деле" и за рубежом — в Германии и Австрии [18-22]. Докладчик нотировал внимание слушателей на том, что обратимость типов желудочной секреции свидетельствует о ширине приспособляемости, аккомодации желудочных клеток. Им даны четкие формулировки различных типов секреции, вкратце звучащие так:

I — "нормальный тип секреции" — превалирует сумма кислотностей за второй час над суммой кислотностей за первый час;

II — "астенический тип секреции" — суммарное выражение работы за первый час больше такового за второй;

III — "инертный тип секреции" — второй час работы количественно резко превалирует над первым (на 50%);

IV — "изосекреторный тип секреции" — переходный к нормальному — одинаковая количественная реакция со стороны желудочных клеток в ответ на первый и второй раздражитель;

V — "торпор" — на оба раздражителя не получается выделения соляной кислоты (анабиоз клеток).

Доклад профессора С. С. Зимницкого на VIII Всесоюзном съезде терапевтов "Об обратимости типов желудочной секреции" вызвал оживленнейшие прения. Высококвалифицированная аудитория достойно оценила открытие С. С. Зимницкого.

Так, профессор В. В. Виноградов9 (Киев) в своем выступлении сказал:

"С моей точки зрения, учение профессора С. С. Зимницкого оказалось после тщательной проверки вполне правильным. Это истина".

Профессор П. И. Зарницын10 (Омск):

"Данные профессора С. С. Зимницкого позволяют нам разобраться в том хаосе различных состояний, какими богата желудочная патология, и к его выводам приходится присоединиться".

Профессор К. А. Егоров (Харьков):

"...Мои наблюдения вполне подтверждают существование типов профессора С. С. Зимницкого, так что, по-видимому, можно говорить о них уже не только с точки зрения постановки вопроса. Еще я хочу подчеркнуть, что типы секреции оказались весьма устойчивыми".

Н. И. Шварц (Ленинград):

"Работа профессора С. С. Зимницкого о типах желудочной секреции была проверена в клинике профессора Ловцкого и почти полностью привела к таким же результатам, как у автора".

Заслуживает внимания также выступление профессор М. В. Черноруцкого11, отметившего известную корреляцию типов секреции с типами конституции больных.

Однако есть и критические высказывания в отношении С. С. Зимницкого. Так, историк медицины В. И. Бородулин12 (1988) отмечает [23]:

"Исследования С. С. Зимницкого по вопросам желудочной секреции, функциональной патологии желудка, патогенеза и лечения язвенной болезни, ставшие воплощением павловского физиологического подхода к клинике внутренних болезней, не легли тем не менее в фундамент современных нам представлений".

На IX съезде терапевтов СССР профессор С. С. Зимницкий выступил с докладом "Новое в патогенезе язвы желудка". Исходя из отмеченных выше воззрений, он выдвинул рабочую гипотезу — схему патогенеза язвы желудка (представляющую в настоящее время исторический интерес): I этап — "закисание" среды; II этап — вторичное раздражение блуждающего нерва; III этап — повышение секреции в желудке, спазм мускулатуры, расстройства циркуляции в желудочной стенке — возникновение пептической язвы [24-26].

Доклады маститого терапевта "Результаты функциональных исканий в патологии желудка" (VII съезд) и "Новое в патогенезе язвы желудка" (IX съезд, 1926г) были приняты участниками всесоюзных терапевтических съездов с оговорками и возражениями.

В частности, сотрудники Д. Д. Плетнев13, Б. А. Черногубов14 подвергли критике предложенные С. С. Зимницким для функциональной диагностики типы желудочной секреции и охарактеризовали методику автора как "дефективную" [27]. Это подлило масла в огонь полемики. Возмущенный С. С. Зимницкий выступил с отповедью:

"Известно, что тон делает музыку и что за тон ответствен дирижер. С академической точки зрения, можно и должно допустить критику, но всегда она должна быть учтива и выдержана, а не оскорбительна: об этом забыли и музыканты и оркестрмейстер, к моему удивлению".

Свое выступление он закончил следующим утверждением:

"Что "типы" существуют, — это факт; что вы не хотите их видеть, — это другое дело и особая статья. Из критики и обмена мыслей родится истина, но... главное не быть тенденциозным".

Следующим выступил Д. Д. Плетнев. Он принес извинения за неудачное слово, попавшее в тезисы его сотрудника, подчеркнул, что ценит "проф. Зимницкого... как отечественного выдающегося научного деятеля", но взял на себя ответственность за правильность примененной сотрудником методики и достоверность полученных им результатов и заключил:

"Полагаю вместе с тем, что тому выяснению истины при столкновении противоположных мнений, о котором говорит в своей реплике проф. Зимницкий, больше поможет спокойный тон, чем взаимные раздражения".

Семен Семенович дал "ревизионистам" исчерпывающее пояснение:

"Наш диагностический метод позволяет диагностировать лабильность и мобильность функции больных клеток; говорить о стабильности... — это неправильное представление и понимание хода реакции"15.

Некоторые клиницисты вначале неодобрительно приняли пробу с двойным завтраком по С. С. Зимницкому. Так, профессор А. Н. Николаев возражал против применявшегося С. С. Зимницким метода титрования желудочного сока с индикатором диметиламидоазобензолом [28]. Профессор А. И. Яроцкий16 отстаивал устарелый метод исследования желудочной секреции по Боасу-Эвальду и в качестве его модификации предлагал "громоздкий пробный обед" [29]. Профессор С. С. Зимницкий весьма остроумно возразил против "обеда" по А. И. Яроцкому, поставив вопрос: "как справится, с "обедом" больной с отсутствием зубов или атонией желудка, если ему предстоит прожевать и переварить 150-200 г бифштекса?".

Заинтересованная предыдущими исследованиями медицинская общественность СССР с нетерпением ожидала появления новых трудов казанского гастроэнтеролога. Поэтому большим событием, можно сказать этапом в отечественной гастроэнтерологии, явилось издание в Москве Мосздравотделом клинических лекции профессора С. С. Зимницкого для студентов и врачей "О расстройствах секреторной деятельности желудочных желез с точки зрения функциональной диагностики" (1926г). Верный ученик и последователь идеи И. П. Павлова, С. С. Зимницкий пишет на титульном листе своей монографии: "Глубокоуважаемому учителю академику Ивану Петровичу Павлову посвящает этот труд благодарный ученик".

С. С. Зимницкий следующим образом формирует важность функциональных исследований в терапии:

"Анатомическая диагностика, как известно, констатиpyет характер и свойства изменений клеток и органа, функциональная же — состояние работы и аккомодации. Первое может быть учтено с материальной, анатомической точки зрения, второе — с биологической и физиологической".

Лишь школа И. П. Павлова внесла ясность в вопросы: "1) о деятельности желудочных желез при раздражителях (мясо, молоко, хлеб и т.д.); 2) о наличии латентного периода, о психической и химической фазе пищеварения; 3) о постоянстве кислотной концентрации желудочного отделяемого".

Профессор С. С. Зимницкий указывает, что существовавшие до последнего времени способы исследования деятельности желудка недостаточно точны. Например, при завтраке Боаса-Эвальда максимум пищеварения наступает только в 33% случаев через 45 минут после его приема. В связи с этим он заключает:

"При посредстве толстого зонда можно иметь только простой моментальный фотографический снимок с работы желудка, при помощи же тонкого зонда — кинематографический фильм".

Еще И. П. Павлов критиковал одно- и двухмоментные способы исследования желудка, "но, как это обычно бывает, слова... (И. П. П.) ...были забыты — horribile dictu даже учениками, сделавшимися известными клиницистами. Клиническая жизнь шла по-прежнему в ориентации на "заграницу", и свое собственное недооценивалось и проходило мимо".

Далее в клинических публикациях С. С. Зимницкий разъясняет методику исследования желудочного содержимого с позиции физиологии:

"Наша методика исследования секреторной функции желудочных клеток основана на системе повторного физиологического раздражения желудка; в качестве раздражителя мы употребляем обычный мясной бульон. Процедура исследования состоит в том, что утром натощак вводится испытуемому в желудок тонкий зонд и извлекается путем выкачивания шприцем содержимое желудка если оно есть, начисто — до отказа.

Затем испытуемый выпивает в течение 5 минут 200 куб. см (мл) теплого бульона, и у него через каждые 15 минут берется "проба" — 5-10 куб. см (мл) желудочного содержимого, где определяется титрованием 1/10 норм. раствором NaOH при показателе диметиламидоазобензоле свободная НСl и при показателе фенолфталеине — общая кислотность (титрование можно производить последовательно с одним и тем же количеством желудочного сока, что представляет и практическое удобство, и экономию времени).

Затем, по прошествии 60 минут, откачивается через зонд все содержимое желудка, и исследуемый принимает повторно тоже 200 куб. см (мл) того же бульона. В дальнейшем все исследования повторяются так же, как и после дачи 1-го пробного завтрака".

Оценка полученных данных проста. Автор суммирует по отдельности цифры свободной соляной кислоты и общей кислотности после обоих раздражителей. Затем сравнивает показатели после первого и второго завтрака.

Многократные исследования здоровых людей позволили заключить, что "самым характерным свойством нормальной функции желудочных клеток является превалирование суммарной кислотности от 2-го пробного завтрака над таковой от 1-го. Но превалирование это не бывает и не должно быть чрезмерным: оно колеблется в пределах 20-30 единиц кислотности...".

Анализируется секреция у пациентов с заболеваниями желудка. Например, у больного с язвой пилорической части желудка констатирован астенический тип секреции на гиперацидном фоне.

Перед слушателями и читателями проходит галерея больных с хроническими гастритами, дилатацией желудка, неврозами желудка.

Приводим пример "астенического типа секреции" (невроз желудка) из работы С. С. Зимницкого [15]. Говоря словами профессора С. С. Зимницкого [8], можно заключить после анализа приведенной таблички, что тип секреции астенический "лабильный" — "секторная функция желудочных клеток на первое раздражение резко превалирует над вторым, так что сумма кислотностей за 1-й час всегда больше таковой за 2-й час. Это значит, что клетки функционально быстро реагируют на раздражение, иногда даже повышенной работой, а затем работа их резко падает" (таблица 1).

Таблица 1

Исследование желудочного сока. Астенический тип секреции

Время взятия пробы | 1-й завтрак | 2-й завтрак | ||

Своб. HCl | ОК | Своб. HCl | ОК | |

15 мин | 32 | 64 | 20 | 44 |

30 мин | 88 | 112 | 56 | 80 |

45 мин | 112 | 124 | 64 | 84 |

60 мин | 100 | 116 | 100 | 116 |

Сумма | 332 | 416 | 240 | 324 |

Вторая часть книги профессора С. С. Зимницкого посвящена изучению влияния лекарственных средств на деятельность желудка. Принципиально и методологически важно отметить, что Семен Семенович подходил к патологии желудка не просто с точки зрения функции желудочных клеток, а с позиций нервизма (баланса симпатической и парасимпатической нервной системы).

Вполне современно звучат заключительные выводы лекций:

- Атропин переводит нормальный тип секреции в астенический (у здоровых).

- Пилокарпин переводит нормальный тип секреции в инертный (у здоровых).

- Адреналин переводит нормальный тип секреции в астенический (у здоровых).

- Имеется обратимость типов желудочной секреции в зависимости от клинического состояния больного и его выздоровления.

- Ахилия часто может носить функциональный характер и тогда, в частности, под влиянием адреналина, стрихнина, может произойти "растормаживание" желудочной клетки.

- Промывания желудка могут оказать большое лечебное влияние при нарушениях желудочной деятельности (особенно при астенических типах секреции), при расширении, опущении желудка, застое в нем.

Книга вызвала многочисленные отклики читателей. Профессор К. Георгиевский17 отметил, что в 11 лекциях систематизируются все достижения клиники в области изучения секреторной функции желудочных желез по выработанной С. С. Зимницким методике, и, что самое главное, указываются новые пути к рациональной терапии [30].

"Мы с удовольствием и интересом останавливаемся на этой книге о секреторных заболеваниях желудочных желез, блестяще демонстрирующей правильность его подхода", — писал профессор К. Викторов18 в "Казанском медицинском журнале" [31]. И далее: "Талантливо разработанный материал в живом и ясном изложении настоятельно рекомендует книгу вниманию врачей в особенности".

Мнение профессора А. Н. Рубеля19:

"Книга ценна тем, что будит мысль врача-читателя, направляя ее от отживающего свой век анатомического в сторону биологического мышления в клинике" [32].

Экспертная комиссия ЦЕКУБУ20 премировала клинические лекции "О расстройствах секреторной деятельности желудочных желез с точки зрения функциональной диагностики".

Несколько работ С. С. Зимницкого касается вопросов патогенеза и лечения язвы желудка. С. С. Зимницкий высказывает необычную, новую точку зрения в отношении гиперсекреции при развитии язвы. Повышение тонуса n. vagus возникает во время развития ацидоза в организме. С. С. Зимницкий рассматривал гиперсекрецию как способ регуляции pH среды ("из организма выводятся кислоты") [33-35].

Оригинальным стало лечение язвенной болезни желудка (с гиперсекрецией и гиперацидностью) небольшими дозами инсулина (ваготропные действия). Новый способ лечения язвенной болезни был обнародован на Съезде терапевтов в г. Одессе [36][37].

В этих работах обращает внимание оригинальный подход профессора С. С. Зимницкого к патогенезу желудочных заболеваний. Во главу угла ставится влияние на организм внешней среды, равновесие между которыми обеспечивает состояние здоровья. В частности, казанский клиницист большое внимание уделял диететике больного и здорового человека. Так, на I Всеукраинском съезде терапевтов он провел оригинальную аналогию, обратив внимание слушателей на то, что для выполнения различных видов работы животные нуждаются в определенном кормлении — "диететика своего рода", "полагаю, — продолжил С. С. Зимницкий, — что следует подумать и о соответственной профессиональной диететике..." [38]. Его идея в настоящее время активно разрабатывается гигиенистами-профпатологами.

С. С. Зимницкий высказывал пионерское оригинальное предположение о том, что причиной язвенной болезни желудка может быть инфекция. Спустя 80 лет первооткрывателям медицинского значения бактерии H. pylori (рисунок 13) Робину Уоррену и Барри Маршаллу была присуждена Нобелевская премия по медицине (2005г), и затем была кардинально изменена стратегия лечения этого заболевания.

Рис. 13 Helicobacter pylori.

Исследования в области гепатологии

Известный вклад внес профессор С. С. Зимницкий в гепатологию. В 1916г была опубликована обзорная работа "Распознавание и лечение циррозов печени (циррозы печени)" [39] — интересный опыт дифференциальной диагностики заболеваний печени. В этиопатогенезе циррозов автор упоминает основные три причины: инфекция, интоксикация (включая аутоинтоксикации) и желчный застой.

Примером глубокого анализа механизмов патогенеза дискинезий внешних желчевыводящих путей служат две работы профессора С. С. Зимницкого [40][41]. Он описывает свою методику диагностирования механизма нарушений желчевыведения. На первом этапе исследования вводится индигокармин (по методике Хатцигана и Халитца), на втором вызывается рефлекс Лайон-Мельцера, на третьем этапе применяется комбинированное введение атропина, питуитрина или пилокарпина. При атонии желчного пузыря его опорожнение стимулируется питуитрином; при спазме Люткенсовского сфинктера расслабление его вызывается атропином.

Исследования поджелудочной железы

Основываясь на совместных с И. П. Павловым работах и на собственных клинических наблюдениях, С. С. Зимницкий избрал в качестве раздражителя поджелудочной железы кислую молочную сыворотку. Вкратце методика заключается в следующем: вначале проглатывается дуоденальный зонд и после введения 30 мл 33% раствора магнезии исследователь добывает желчь А и В, затем вводится 60 мл теплой (37) сыворотки. Через 45-50 минут через зонд начинает вытекать прозрачная бесцветная жидкость — "сок поджелудочной железы". С. С. Зимницкий скоропостижно умер в 1927г в возрасте 54 лет [42]. Его сын Владимир зачитал рукопись отца на X Всесоюзном съезде терапевтов "Наша методика получения панкреатического отделения у человека". "Как для верующего евангелие, так для меня, — писал незадолго до смерти профессор С. С. Зимницкий, — откровением служат лекции о пищеварительных железах моего учителя Ивана Петровича Павлова" [43].

Исследования в бальнеологии

Четыре работы профессора С. С. Зимницкого посвящены бальнеологии — изучению Ижевского минерального источника и некоторых Кавказских курортов.

Первое клиническое исследование Ижевских минеральных вод принадлежит перу профессора С. С. Зимницкого совместно с его учениками С. Черкасовым и В. Ивановым. Было изучено влияние газированной воды Ижевского источника на азотистый обмен у здоровых людей [44]. По свидетельству профессора З. М. Блюмштеина (г. Казань), эти работы и отзыв о минеральной воде "Ижевский источник" [45] поставили лечение на курорте на научную основу.

В 1925г профессор С. С. Зимницкий публикует работы "К вопросу о лечении на Кавказских минеральных водах" и "К методике исследования влияния минеральных вод на секреторную функцию желудка". Оперируя данными, полученными с помощью двойного бульонного завтрака, он приходит к выводу, что больным с гиперсекрецией и гиперацидностью противопоказаны воды, богатые хлоридом натрия. С. С. Зимницкий считает необходимым проводить обоснованное бальнеолечение с главной целью — перевести патологический тип секреции в нормальный.

Автор категорически возражает против трафаретности в назначении способа лечения и его срока. Перед молодой советской бальнеологией он ставит пять основных задач:

1 — индивидуализировать лечение, т.к. срок пребывания, узаконенный в Ессентуках (6 недель), может быть либо слишком большим, либо недостаточным;

2 — расширить на курортах применение лабораторных исследований и проводить их в динамике лечения;

3 — излишнее бальнеолечение способно "утомить" желудочную клетку, привести к возникновению инертного типа секреции, в связи с чем еще раз подчеркивается необходимость индивидуализации сроков лечения;

4 — при ахилии на курорт следует посылать больных только с функциональной ахилией;

5 — "омегой" лечения должна быть тщательно разработанная диететика с ресторанным типом питания [46].

Заключение

Итак, исследования в гастроэнтерологии представлены 24 публикациями. Наиболее важными из них являются: докторская диссертация "Отделительная работа желудочных желез при задержке желчи в организме, клиническое и экспериментальное исследование" (1901г); монография "О некоторых методах исследования химизма желудочного содержимого" (1901г); монография "О расстройствах секреторной деятельности желез желудка при различных патологических состояниях с точки зрения функциональной диагностики" (1926г).

Исследования в гастроэнтерологии, начатые С. С. Зимницким в самом начале своего творческого пути в стенах Санкт-Петербургской Императорской Военно-медицинской академии, явились отправной точкой (репером) функционального направления, охватившего все разделы терапии [47], и которое дало свои роскошные и великолепные плоды при работе С. С. Зимницкого в Казани, в Казанском государственном университете.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Роджер Бэкон (1214-1292) — английский философ и естествоиспытатель.

2. W. Willis, англ. патологоанатом, создатель теории, согласно которой злокачественная опухоль возникает не из одной клетки, а из множества рядом расположенных клеток, подвергшихся воздействию онкогенного агента.

3. Перцепция — лат. "perceptio" — восприятие.

4. Боткин Сергей Сергеевич (1859-1910) — русский врач и коллекционер, старший сын Сергея Петровича Боткина, лейб-медик Императора Александра III, Миротворца.

5. Павлов Иван Петрович (1849-1936) — русский и советский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелевской премии 1904г "за работу по физиологии пищеварения". Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1907), действительный статский советник. Председатель Общества русских врачей памяти С. П. Боткина (1906-1913).

6. Боаса-Эвальда завтрак (истор.; I. I. Boas, 1858-1938, нем. врач; С. A. Ewald, 1845-1915, нем. врач) — пробный завтрак, состоящий из 35 г черствого белого хлеба и 400 мл теплой воды; применялся для стимуляции желудочной секреции при ее исследовании.

7. Метта метод (по имени нем. врача 19 в. Э. Л. П. Метта, Е. L. P. Mett) — метод определения активности пепсина в желудочном соке. Осн. на определении кол-ва переваренного белка в смеси из желудочного содержимого и р-ра соляной к-ты. Фильтрат яичного белка насасывают в тонкостенные стеклянные трубочки диам. 1-2 мм и дл. 10-12 мм. Один конец трубочек залепляют воском и горизонтально погружают в воду, нагретую до t 850 С. После охлаждения воды трубочки вынимают и закрывают их воском с другого конца. Затем трубочки разрезают на 5-6 частей. В две пробирки со смесью, состоящей из 1 мл желудочного сока и 15 мл 0,1 н. р-ра соляной к-ты, опускают по 2 части разрезанных трубочек с белком и ставят их на 24 ч в термостат. Далее миллиметровой линейкой с обеих сторон отрезка каждой трубки измеряют длину переваренной части белкового столбика. Полученные данные суммируют, берут ср. результат из 8 измерений и возводят его в квадрат. Если, напр., в среднем было переварено 2-3 мм белкового столбика, то пептич. сила смеси равна 5,29. Для определения пептич. силы неразведённого желудочного сока эту цифру умножают на коэфф. 16.

8. Попов Лев Васильевич (1845-1906) — патолог и терапевт, профессор Военно-медицинской академии, тайный советник.

9. Виноградов Василий Васильевич (1876-1927) — русский врач, профессор, доктор медицины.

10. Зарницын П. И. — д.м.н., профессор, первый заведующий кафедрой факультетской терапии Омского медицинского института (1922-1931).

11. Черноруцкий Михаил Васильевич (1884-1957) — российский и советский терапевт, академик Академии медицинских наук СССР (1945), заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Петроградского медицинского института, Председатель правления ленинградского Терапевтического общества имени С. П. Боткина и Ревматологического общества, член президиума Всесоюзного комитета по изучению ревматизма, член Ученого Медицинского Совета Министерства здравоохранения РСФСР.

12. Бородулин Владимир Иосифович (1932– ) — д.м.н., профессор, автор более 200 работ по истории медицины.

13. Плетнёв Дмитрий Дмитриевич (1871-1941) — российский и советский врач-терапевт., "маяк советской кардиологии". Обвинен в том, что он укусил пациентку за грудь и отравил М. Горького. Расстрелян "по списку" в 1941г (г. Орел).

14. Черногубов Борис Александрович (1879-1957) — советский терапевт.

15. Труды IX съезда терапевтов СССР, М. — Л., 1926, с. 445.

16. Яроцкий Александр Иванович (1866-1944) — советский учёный, терапевт, доктор медицины (1898), профессор, один из пионеров, определивших научные исследования открытия инсулина.

17. Георгиевский Константин Николаевич — терапевт (родился в 1867г). Окончил курс военно-медицинской академии. Состоит профессором госпитальной терапевтической клиники в Харьковском университете.

18. Викторов Константин Рафаилович (1878-1958) — физиолог. Заслуженный деятель науки РСФСР (1948г). Основатель казанской школы физиологии сельскохозяйственных животных.

19. Рубель Аркадий Николаевич (1867-1938) — российский и советский учёный, терапевт, фтизиатр, профессор Государственного института медицинских знаний (1920-1938).

20. Центральная комиссия по улучшению быта учёных.

Список литературы

1. Богоявленский В. Ф. Профессор Семен Семенович Зимницкий — врач, ученый, патриот: монография. Казань: Татарское книжное издательство, 1970. р. 99.

2. Ослопов В. Н., Мишанина Ю. С. Профессор Семен Семенович Зимницкий: монография. Lambert, 2020. р. 92. ISBN 978-620-2-92288-3.

3. Ослопов В. Н., Хасанов Н. Р., Ослопова Ю. В. и др. Клинико-педагогическая школа Семёна Семеновича Зимницкого. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(5S):3493. doi:10.15829/1728-8800-2022-3493. EDN DCMIZA.

4. Ослопов В. Н., Хазова Е. В., Богоявленская О. В. и др. Профессор Семен Семенович Зимницкий — выдающийся русский терапевт, ученый, патриот. Практическая медицина. 2018;16(9):11-28.

5. Зимницкий С. С. К учению о функциональной диагностике нефритов. Казанский медицинский журнал. 1921;3:310-З3.

6. Ослопов В. Н., Хазова Е. В., Халиуллина С. В. и др. Вклад Семена Семёновича Зимницкого в описание клиники инфекционных заболеваний, микробиологию и иммунологию. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(1S):3491. doi:10.15829/1728-8800-2023-3491. EDN ABAHTO.

7. Зимницкий С. С. Отделительная работа желудочных желез при задержке желчи в организме. Клиническое и экспериментальное исследование. Дисс. Докторская. Спб., 1901. р. 176.

8. Зимницкий С. С. О расстройствах секреторной деятельности желудочных желез с точки зрения функциональной диагностики. М., Изд. Мосздравотдела, 1926. р. 134.

9. Зимницкий С. С. О некоторых методах исследования химизма желудочного содержимого. СПб., 1901. р. 31.

10. Зимницкий С. С. О работе желудочных желез при задержке желчи в организме (предварительное сообщение). Больничная газета Боткина. 1901;12(29):1216-26.

11. Zimnitsky SS Ueber den Einfluss der Gallenretentlon aui ale secretorische Thatigkeit der Magendrusen. Berl. klin. Wchschr. 1901;38(43): 1077-81.

12. Zimnitsky SS. Zur Frage uber die antlfertnentatlven Eigenschaften des Blutserums. Prager med. Wchschr. 1902;27(37):1-9.

13. Зимницкий С. С. К вопросу о желудочном пищеварении при желтухах. Русский врач. 1903;2(1):5-8.

14. Зимницкий С. С. Заметка к вопросу о желудочной секреции при желтухах. Русский врач. 1906;5(34):1045-8.

15. Зимницкий С. С. Наша методика исследования функциональной способности желудочных клеток и результаты ее. Врачебная газета. 1922;26(7/8):166-9.

16. Зимницкий С. С. Результаты функциональных исканий в патологии желудка. Клиническая медицина. 1924;2(4):129-31.

17. Зимницкий С. С. О целях функциональной диагностики вообще и по отношению желудочных клеток в частности. Казанский медицинский журнал. 1924;20(7):232-45.

18. Зимницкий С. С. К вопросу о клиническом исследовании секреторной функции желудка. Врачебное дело. 1924;20-23:1225-8.

19. Зимницкий С. С. Результаты функциональных исканий в патологии желудка. Труды VI I съезда росс, терапевтов.1924, М.-Л., 1925. р. 276-9.

20. Zimnitsky SS. Ober die neue Methode der funktionellen Magenuntersuchungen und ihre Resultate. Zentrbl. f. inn. Med. 1924; 45(40):816-20.

21. Zimnitsky SS. Ober die neue Methode der funktionellen Magenuntersuchungen und ihre Resultate. Zeitschr. Ges. Exper. Med. 1924;44(1/2):181-5.

22. Зимницкий С. С. Об обратимости типов желудочной секреции. Врачебное дело. 1925;15-17:1083-8.

23. Бородулин В. И. Очерки истории отечественной кардиологии. М.: Медицина, 1988. p. 204.

24. Зимницкий С. С. Новое в патогенезе язвы желудка. Труды IX съезда терапевтов СССР, М.-Л., 1926. р. 189-95.

25. Zimnitsky SS. Neues in der Pathogenese der peptlschen Geschwure. Klinische Wchschr. 1926;5(34):1545-9.

26. Зимницкий С. С. Новое в патогенезе пептических язв. Врачебное дело. 1926; 9(17):1361-4.

27. Черногубов Б. А., Лурье С. И. Клинические и экспериментальные наблюдения к методике определения секреторной работы желудка по методу профессор С. С. Зимницкого. Труды IX съезда терапевтов СССР, М., 1920. р. 31-2.

28. Зимницкий С. С. Несколько примечаний к статье доктора А. Н. Николаева "К терапии функциональных желудочных заболеваний". (Клиническая медицина, 1925, 10, 295). Клиническая медицина.1926;4(1):33.

29. Яроцкий А. И. К критике клинических методов изучения аномалий секреции желудочного сока (по поводу статьи профессор С. С. Зимницкого "К методике исследования влияния минеральных вод на секреторную функцию желудка". Клиническая медицина. 1926;4:9-10.

30. Георгиевский К. Рец. на кн. профессора С. С. Зимницкого "О расстройствах секреторной деятельности желудочных желез с точки зрения функциональной диагностики". Клинические лекции. М. 1926. Врачебное дело. 1926;9(23):1934.

31. Викторов К. Рец. на кн. С. С. Зимницкого "О расстройствах секреторной деятельности желудочных желез с точки зрения функциональной диагностики". Казанский медицинский журнал. 1926;12:1396.

32. Рубель А. Н. Рец. на кн. С. С. Зимницкого "О расстройствах секреторной деятельности желудочных желез", М. 1926. Врачебная газета. 1926;24:1222-4.

33. Зимницкий С. С. Дальнейшие наблюдения в вопросе о значении среды в патогенезе пептических язв. Врачебное дело.1926;9(23):1861-5.

34. Zimnitsky SS. Ulterlori osservazlonl sull’lmportanza dell’ambiente sulla patogenesi delle ulcere peptiche. Terapia Contemporanea. 1926;2:2-6.

35. Zimnitsky SS. Weitere Beobachtungen zur Frage uber die Bedeutung des Milieus in der Pathogenese der peptlschen Geschwure. Klinische Wchschr. 1927;6(21):1-10.

36. Зимницкий С. С. Инсулин в терапии пептических язв желудка. Врачебное дело. 1927;19:1375-7.

37. Zimnitsky SS. Das Insulin in der Therapie der peptlschen Magengecshwflre. Wlen. klin. Wchschr. 1927;40(52):1635-6.

38. Зимницкий С. С. Выступление в прениях на I Всеукраинском съезде терапевтов. Труды I Всеукр. съезда терапевтов, Харьков, "Научная мысль", 1926. р. 153-4.

39. Зимницкий С. С. Распознавание и лечение циррозов печени (Циррозы печени). Современная клиника и терапия. 1916;1/2:22-48.

40. Зимницкий С. С. О дискинезах внешних желчных путей. Врачебное дело. 1927;9:637-41.

41. Zimnitsky SS. Uber die Dysklnesen der extrahepatlschen Gallenvege (Cholezysto-und Choleduktodyskynesen). Arch. f. Verdaangskr. 1927;41(3/4):247-54.

42. Ослопов В. Н., Мишанина Ю. С., Ослопова Ю. В. и др. Семен Семенович Зимницкий — жизнь и смерть. Практическая медицина. 2022;20(7):71-8.

43. Зимницкий С. С. Наша методика получения панкреатического отделения у человека. Труды X съезда терап. СССР (1928), Л., изд. "Практич. медицина", 1929. р. 228-34.

44. Зимницкий С. С. О влиянии газированной воды Ижевского источника на азотистый обмен у здоровых людей. Журнал Русс, общества охранения народного здравия. 1910;6/7:43-59.

45. Зимницкий С. С. Отзыв о воде "Ижевский источник". "Ижевский источник", Пг, изд. акц. об. Спиридон. мин. воды, 1915. р. 5-7.

46. Зимницкий С. С. К вопросу о лечении на Кавказских курортах. Врачебное дело. 1925;19-20:1515-8.

47. Ослопов В. Н., Хасанов Н. Р., Ослопова Ю. В. и др. Научная школа Семёна Семёновича Зимницкого: пульмонология и кардиология. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(1S):3490. doi:10.15829/1728-8800-2023-3490. EDN AZVZHJ.

Об авторах

В. Н. ОслоповРоссия

Владимир Николаевич Ослопов — доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней им. профессора С. С. Зимницкого

Казань

Е. В. Хазова

Россия

Елена Владимировна Хазова — кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней им. профессора С. С. Зимницкого

Казань

Н. Р. Хасанов

Россия

Нияз Рустемович Хасанов — доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней им. профессора С. С. Зимницкого

Казань

Ю. В. Ослопова

Россия

Юлия Владимировна Ослопова. — кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института фундаментальной медицины и биологии

Казань

Ю. С. Мишанина

Россия

Юлиана Сергеевна Мишанина — студентка педиатрического факультета

Казань

Д. В. Ослопова

Россия

Дарья Владимировна Ослопова — студентка педиатрического факультета

Казань

Рецензия

Для цитирования:

Ослопов В.Н., Хазова Е.В., Хасанов Н.Р., Ослопова Ю.В., Мишанина Ю.С., Ослопова Д.В. С. С. Зимницкий — создатель функционального направления в клинике внутренних болезней. Начало пути — исследования в гастроэнтерологии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(2S):3601. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3601. EDN: UPVITK

For citation:

Оslopov V.N., Khazova E.V., Khasanov N.R., Oslopova Yu.V., Mishanina Yu.S., Oslopova D.V. S. S. Zimnitsky — the creator of the functional direction in internal medicine. The outset — research in gastroenterology. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(2S):3601. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3601. EDN: UPVITK

JATS XML