Перейти к:

Научно-практические конференции как компонент совершенствования знаний и освоения профессиональных компетенций студентами и молодыми учеными в медицинском высшем учебном заведении

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3845

EDN: WTNTKG

Аннотация

Цель. Оценить важность отдельных аспектов проведения научно-практических конференций (НПК), организованных кафедрой поликлинической терапии РНИМУ им Н.И. Пирогова, а также значимость их работы в процессе подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности в рамках амбулаторного звена здравоохранения и влияние данных мероприятий на интерес участников и докладчиков к научно-исследовательской работе.

Материал и методы. Проведен анонимный онлайн опрос 37 участников обсуждаемых конференций, касающийся мотивации респондентов к посещению конференций, оценки освещения заявленной темы, практической применимости полученных знаний и других аспектов.

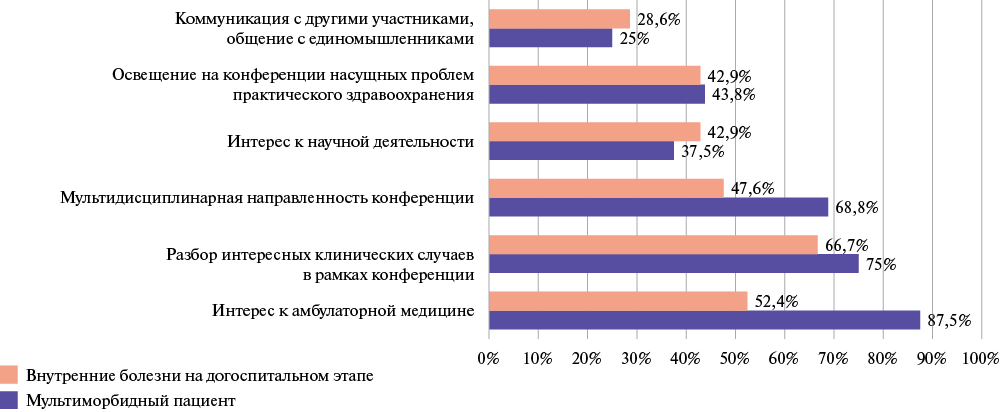

Результаты. Наиболее важными факторами мотивации к участию в работе НПК явились интерес к амбулаторной медицине (52,4% для конференции "Внутренние болезни на догоспитальном этапе" и 87,5% для конференции "Мультиморбидный пациент — преемственность стационара и поликлиники"), разбор интересных клинических случаев (66,7% и 75%, соответственно) и мультидисциплинарная направленность мероприятий (47,6% и 68,8%); немаловажным аспектом стало освещение актуальных проблем практического здравоохранения. К наиболее важным итогам посещения НПК большинство участников отнесли расширение медицинского кругозора (85,7% и 87,5%) и получение новых знаний по заявленной теме (90,5% и 75%). Практически половина опрошенных (52,4% и 56,3%) в качестве итога посещения НПК отметили подкрепление у них интереса к научной деятельности.

Заключение. Проведение НПК для студентов, ординаторов и аспирантов служит платформой для повышения уровня знаний и освоения профессиональных компетенций. Результаты опроса участников и докладчиков конференций говорят об актуальности привлечения обучающихся к работе конференций и о получении ими многочисленных преимуществ, подробно обсуждаемых в статье.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ларина В.Н., Кудина Е.В., Микава К.Р., Гаврилова А.А. Научно-практические конференции как компонент совершенствования знаний и освоения профессиональных компетенций студентами и молодыми учеными в медицинском высшем учебном заведении. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(4S):3845. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3845. EDN: WTNTKG

For citation:

Larina V.N., Kudina E.V., Mikava K.R., Gavrilova A.A. Research-to-practice conference as a component of improving knowledge and mastering professional competencies by medical students and young scientists. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(4S):3845. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3845. EDN: WTNTKG

Введение

В настоящее время большое значение в подготовке специалистов придается компетентностному подходу, который включает в себя как общеобразовательные компетенции, так и специальные для каждой конкретной профессии. Компетенции, необходимые для подготовки студентов-медиков, сформулированы в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и направлены на повышение профессионализма будущего врача [1]. Работа врача первичного звена требует от выпускника ВУЗа не только знаний в области симптоматики широкого круга заболеваний, методов диагностики и терапии, но и умения оперативно применять их на практике. Для подготовки врача к практической работе зачастую бывает недостаточно отведенных программой аудиторных часов. Необходима большая самостоятельная работа, а также дополнительные методики обучения, повышающие интерес к учебе, мотивацию к получению дополнительных знаний и умений. К таким методикам можно отнести интерактивные формы обучения: "мозговой штурм", ролевые игры, case-study (ситуационный анализ, анализ конкретных профессиональных задач) [2]. Хороший опыт для будущих врачей дает также проведение "школ для пациентов", как в формате модели, так и в реальных условиях. Особую значимость умение проведения таких школ приобретает для дальнейшей работы с пациентами старшего возраста [3].

Большую роль в повышении профессиональных компетенций в становлении молодых врачей и ученых играют также научно-практические конференции (НПК), проводимые большинством Российских медицинских ВУЗов. Конференции предоставляют обучающимся возможность проверить и продемонстрировать то, что они узнали и достигли в области исследований на определенном этапе своего обучения, а также сформировать более позитивный имидж себя как исследователей [4]. Согласно международным исследованиям, опыт молодых ученых на конференциях является частью процесса обучения, в ходе которого они расширяют свои знания и исследовательскую компетентность, разрабатывают стратегии создания сетей сотрудничества и устанавливают отношения с другими специалистами [5].

Конференции кафедры поликлинической терапии

Кафедра поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова ежегодно, начиная с 2019г, проводит НПК "Внутренние болезни на догоспитальном этапе. Трудный пациент". Каждая конференция посвящена актуальной теме, как правило, это один из наиболее часто встречающихся в амбулаторной практике синдромов, представляющих диагностические сложности для начинающих специалистов. Темами прошедших НПК были "Фенотипы бронхообструктивного синдрома", "Анемический синдром", "Паранеопластические синдромы", "Лимфаденопатии". В конференциях принимают участие ординаторы и аспиранты кафедр не только РНИМУ им. Н. И. Пирогова, но и Воронежского государственного медицинского университета, Рязанского государственного медицинского университета, научно-исследовательского института медицины труда им. акад. Н. Ф. Измерова, Российского геронтологического научно-клинического центра. Большой спектр участников, представляющих разные направления терапии, эндокринологии, фтизиатрии, инфекционных и профессиональных болезней, дает возможность разностороннего обсуждения данного синдрома. Основной акцент в докладах делается на разборе историй болезни пациентов, которых наблюдали молодые врачи. Представление клинических случаев, вызвавших сложности в постановке диагноза или выборе тактики терапии, является одним из наиболее полезных компонентов в обучении ординаторов и аспирантов. Особую ценность представляют также комментарии опытных врачей, доцентов и профессоров кафедр, принимающих участие в конференции. Таким образом вырабатываются алгоритмы действия решения нестандартных ситуаций, необходимые для будущей работы молодых врачей. Суммирование этих клинических случаев в сборнике тезисов представленных докладов также является полезным информационным материалом.

Преемственность стационара и поликлиники

Большое внимание в работе конференций уделяется приоритетной проблеме взаимодействия амбулаторного и стационарного звена здравоохранения. Именно преемственность между ведением пациента в стационаре и поликлинике обеспечивает максимальную эффективность терапии пациента с хроническими заболеваниями.

Для своевременной диагностики и подбора терапии в условиях стационара важно иметь информацию о результатах обследования, особенностях течения заболевания и предыдущей терапии на догоспитальном этапе. Еще более важным является информирование врача поликлиники о результатах обследования и этапах госпитального лечения пациента. Перспективным представляется дальнейшее взаимодействие врачей стационарного и амбулаторного звена с целью совместной выработки корректной тактики ведения пациентов. Однако в настоящее время уровень взаимодействия разных звеньев здравоохранения оказывается недостаточным. Социологический опрос врачей, проведенный в медицинских учреждениях трех регионов страны, показал, что более половины поликлиник не получают информации о госпитализации пациентов, прикрепленных к данному лечебному учреждению. Только в 45,5% случаев врачи активно посещают пациента с инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения после выписки из стационара. Всего лишь 16% врачей поликлиник всегда обращаются к коллегам стационара для получения дополнительной информации и обсуждения тактики ведения пациента и 32% делают это иногда. Еще более неутешительна обратная ситуация: лишь 11,7% врачей стационара постоянно обращаются к врачам поликлиники за уточняющими сведениями о пациенте и около половины делают это редко [6]. При многих заболеваниях огромную роль в улучшении прогноза и качества жизни играют своевременно начатые и адекватно проводимые реабилитационные мероприятия. Поэтому контакт пациента с лечащим врачом поликлиники сразу после выписки из стационара имеет решающее значение в организации процесса реабилитации. На примере пациентов с хронической сердечной недостаточностью убедительно продемонстрировано, что в первые недели после выписки пациента, госпитализированного по поводу декомпенсации хронической сердечной недостаточности, значительно возрастает риск неблагоприятных исходов. Поэтому именно в этот наиболее "уязвимый" период необходимо наблюдение врача поликлиники, контроль за соблюдением всех назначений, как лекарственных, так и немедикаментозных, обучение пациентов и их родственников [7]. Данная проблема возникает не только у пациентов с обострением хронических заболеваний, но и при ряде "острых" патологий. В последние годы одной из актуальнейших проблем здравоохранения стала не только терапия пациентов с СOVID-19, но дальнейшая их реабилитация. Особенно большое внимание программам реабилитации необходимо уделять пожилым пациентам, госпитализированным по поводу новой коронавирусной инфекции. У таких пациентов наиболее важным становится подбор тактики дальнейшего обследования, медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом мультиморбидности и индивидуальных особенностей, а тандем врача поликлиники и стационара может способствовать наиболее оптимальным результатам реабилитационного процесса [8].

При госпитализации пациента в стационар, как в ургентных ситуациях, так и для оказания плановой медицинской помощи, необходимо продолжать подобранную ранее медикаментозную терапию имеющихся хронических заболеваний. Не менее важным является и продолжение терапии, проводимой пациенту в стационаре. Однако на практике нередко в стационаре заменяют схему базисной терапии, подобранной пациенту ранее, так же как на амбулаторном этапе не придерживаются рекомендаций врачей стационара. Показано, что при поступлении в стационар для планового хирургического вмешательства в 70% случаев отмечалось изменение постоянной терапии сердечно-сосудистых, бронхолегочных, эндокринологических заболеваний, что могло привести к их обострениям или декомпенсации [9].

Проблема мультиморбидности

Вопрос повышения роли преемственности различных звеньев здравоохранения обсуждается и на второй конференции, организатором которой выступает кафедра поликлинической терапии РНИМУ и участники студенческого научного кружка. Конференция студенческого научного кружка терапевтического профиля РНИМУ "Мультиморбидный пациент — преемственность стационара и поликлиники" затрагивает два принципиально важных вопроса. В первую очередь, помимо взаимодействия различных звеньев системы здравоохранения, это проблема ведения мультиморбидного пациента в амбулаторных условиях, поскольку возможность выбора корректной лечебной тактики с учетом имеющихся у пациента заболеваний в условиях ограниченного периода времени является достаточно сложной задачей.

Второй проблемой, освещаемой в рамках конференции, является наличие у пациентов сразу нескольких заболеваний одновременно. Сочетанной патологии в настоящее время уделяется все больше внимания как в отечественной, так и в мировой медицинской литературе [10][11]. Повышение уровня оказания медицинской помощи, улучшение качества жизни, программы социальной поддержки и реабилитации приводят к увеличению продолжительности жизни и численности пациентов, страдающих несколькими хроническими неинфекционными заболеваниями (Всемирная организация здравоохранения, 2005) [12].

Мультиморбидность — сочетание нескольких различных патологических психических и физических состояний (например, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, тревоги, нарушения сна и т.д.), которые могут влиять друг на друга и затруднять функционирование организма. Это может приводить к ухудшению качества жизни, повышению риска развития серьезных осложнений, увеличению затрат на лечение [13].

Однозначных данных о частоте встречаемости мультиморбидности на сегодняшний день не существует. Установлено, что в возрасте 65-74 лет как минимум 2 заболевания имеется у 62% лиц, а в возрасте старше 85 лет — у 82% [14][15].

Понимание того, какие сочетания заболеваний встречаются у пациентов, как они взаимодействуют между собой и какое влияние оказывают на качество жизни, является важным шагом на пути к снижению риска развития осложнений и инвалидизации.

Лечение мультиморбидных пациентов представляет собой сложную задачу и предполагает множество специализированных направлений: оказание помощи на амбулаторном этапе, оказание неотложной и экстренной помощи, госпитализация, проведение инвазивных диагностических и лечебных процедур. Нескоординированность оказания медицинской помощи пациенту (лечение определенных заболеваний у специалистов, часто не взаимодействующих между собой, отсутствие преемственности между госпитальным и догоспитальным этапами) приводит к неэффективности проводимой терапии, увеличению риска развития осложнений и создает предпосылки для возникновения стрессовых расстройств у больного, что ухудшает качество жизни пациентов и снижает приверженность к лечебным мероприятиям.

Таким образом, мультиморбидность представляет серьезную медицинскую и социальную проблему, поскольку может значительно ухудшить качество жизни пациента, увеличить затраты на здравоохранение и усложнить процесс лечения и управления заболеваниями. Эффективное управление мультиморбидностью требует интегрированного подхода к лечению, координирования медицинской помощи и сотрудничества между различными специалистами здравоохранения, в особенности на амбулаторном этапе [16].

Цель: оценить важность отдельных аспектов проведения конференций, организованных кафедрой поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, а также значимость их работы в процессе подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности в рамках амбулаторного звена здравоохранения и влияние на интерес участников и докладчиков данных мероприятий к научно-исследовательской работе (НИР).

Материал и методы

Проведен анонимный онлайн опрос 16 человек, принимавших участие в конференции "Мультиморбидный пациент — преемственность стационара и поликлиники" и 21 человека — в конференции "Внутренние болезни на догоспитальном этапе". Для каждой конференции была составлена отдельная анкета, содержащая от 10 до 12 вопросов касательно мотивации к посещению конференции, оценки освещения заявленной темы, практической применимости полученных знаний и других аспектов. У докладчиков дополнительно анализировались факторы мотивации выступить в качестве докладчиков на конференции, а также основные итоги выступления (7 и 17 человек, соответственно).

Сбор данных осуществлялся с помощью онлайн анкетирования на базе Google Forms. Это позволило автоматически обобщить и оценить предварительные результаты и создать электронную базу "Microsoft Excel" для дальнейшей статистической обработки. Полученные результаты представлены в виде диаграмм и схем для визуального анализа.

Всем респондентам было предложено определить формат своего участия в конференции: только в качестве участника/докладчика, или же в разные годы в качестве как участника, так и докладчика. Далее было предложено ответить на следующие вопросы:

Вопросы, в которых предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответов (идентичны для обеих анкет):

1) Что для Вас представляло основной интерес

в данной конференции и мотивировало её посетить?

- Интерес к амбулаторной медицине;

- Разбор интересных клинических случаев в рамках конференции;

- Мультидисциплинарная направленность конференции;

- Интерес к научной деятельности;

- Освещение на конференции насущных проблем практического здравоохранения;

- Коммуникация с другими участниками, общение с единомышленниками;

- Свой вариант.

2) Какие основные итоги посещения конференции Вы можете определить для себя?

- Расширение медицинского кругозора;

- Удовольствие от общения с коллегами;

- Появление/подкрепление интереса к научной деятельности;

- Получение новых знаний по заявленной теме;

- Повышение мотивации к учебе и углублению своих знаний;

- Свой вариант.

Вопросы, в которых значимость конкретного фактора оценивалась по 10-ти балльной системе (идентичны для обеих анкет):

- Как Вы оцениваете уровень организации конференции (соблюдение регламента выступлений и дискуссий, техническое обеспечение и т.п.)?

- На Ваш взгляд, насколько была раскрыта заявленная тема?

- Узнали ли Вы что-то новое для себя по заявленной теме благодаря посещению конференции?

- Поспособствовало ли участие в конференции Вашему интересу к научной деятельности?

- Насколько применимыми для врачей общей практики Вам кажутся знания, полученные на конференции?

Участникам конференции "Внутренние болезни на догоспитальном этапе" дополнительно предлагалось ответить на следующие вопросы:

- На Ваш взгляд, насколько в представленных докладах были освещены вопросы оказания медицинской помощи именно на догоспитальном этапе (оценка по 10-ти балльной системе)?

- На Ваш взгляд, какие темы стоит осветить в рамках последующих конференций (желающие могли предложить свой вариант)?

Помимо тех пунктов, на которые отвечали все участники анкетирования, два вопроса были обращены только к докладчикам, выступавшим на конференциях:

1) Выделите, пожалуйста, основные факторы, мотивировавшие Вас стать докладчиком на данной конференции.

- Развитие навыка публичных выступлений;

- Желание поделиться важной информацией с аудиторией;

- Стремление к развитию, желание достичь большего;

- Желание принять участие в научной деятельности;

- Развитие коммуникативных навыков, общение с единомышленниками;

- Желание глубже погрузиться в тему своего доклада;

- Пополнение своего портфолио;

- Свой вариант.

2) Какие основные итоги выступления на конференции в качестве докладчика Вы можете определить для себя?

- Возможность оценить свои силы/способности в публичном выступлении;

- Положительные эмоции от интереса аудитории к моему докладу;

- Повышение уверенности в себе;

- Подкрепление интереса к научной деятельности;

- Удовольствие от общения с коллегами;

- Повышение мотивации к учебе и углублению своих знаний;

- Стал(а) лучше разбираться в теме, которую представил(а) на конференции;

- Пополнение своего портфолио;

- Свой вариант.

Результаты

Результаты анкетирования касательно оценки мотивации респондентов посетить одну из конференций представлены на рисунке 1, основных итогов посещения конференций — на рисунке 2.

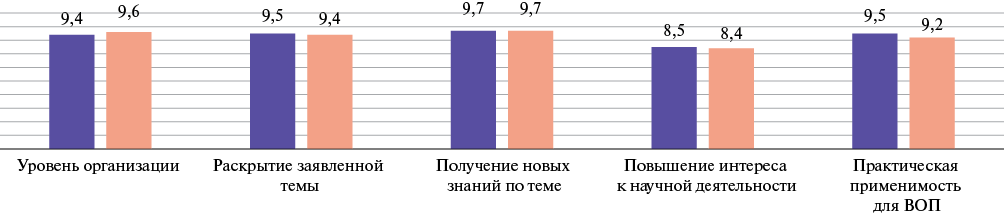

На рисунке 3 представлены результаты оценки эффективности проведенных конференций (выведен средний балл).

Результаты опроса докладчиков представлены на рисунках 4 и 5.

Рис. 1 Распределение причин, мотивировавших респондентов приять участие в конференциях "Мультиморбидный пациент – преемственность стационара и поликлиники" и "Внутренние болезни на догоспитальном этапе".

Рис. 2 Распределение основных итогов посещения конференций "Мультиморбидный пациент – преемственность стационара и поликлиники" и "Внутренние болезни на догоспитальном этапе"

Рис. 3 Оценка параметров эффективности работы конференций "Мультиморбидный пациент – преемственность стационара и поликлиники" и "Внутренние болезни на догоспитальном этапе".

Примечание: ВОП – врач общей практики.

Рис. 4 Распределение причин, мотивировавших респондентов выступить на конференциях "Мультиморбидный пациент – преемственность стационара и поликлиники" и "Внутренние болезни на догоспитальном этапе" в качестве докладчика.

Рис. 5 Распределение основных итогов выступления на конференциях "Мультиморбидный пациент – преемственность стационара и поликлиники" и "Внутренние болезни на догоспитальном этапе" в качестве докладчика.

Обсуждение

Наиболее важными факторами мотивации к посещению конференций явились интерес к амбулаторной медицине, разбор интересных клинических случаев и мультидисциплинарная направленность конференции; немаловажным аспектом стало и освещение в рамках конференции актуальных проблем практического здравоохранения.

Поскольку большая часть пациентов обращается за медицинской помощью именно к врачу первичного звена здравоохранения, амбулаторные специалисты встречаются как с распространенными и не вызывающими трудности случаями, так и с неочевидными и нестандартно протекающими патологиями из смежных областей медицины. Вероятно, это объяснение лежит в основе мотивирующих факторов, направленных на желание участников конференции стать более компетентными и подготовленными к работе с пациентами в условиях амбулаторной медицины. Кроме того, участники посещают конференции с целью получить разносторонние знания в результате всестороннего освещения наиболее существенных проблем клинической практики. Обучающиеся, которые интересуются узкими аспектами той или иной проблемы, как правило, посещают конференции, организованные специализированными кафедрами.

Отдельно в рамках опроса для участников конференции "Внутренние болезни на догоспитальном этапе" оценивалась степень освещения вопросов оказания медицинской помощи именно на догоспитальном этапе. Средний балл составил 8,8, но, несмотря на достаточно высокий общий результат, отдельные невысокие оценки по результатам анкетирования свидетельствуют о необходимости уделять больше внимания непосредственно амбулаторному аспекту работы врача. Возможно, недостаточное освещение этих особенностей обусловлено участием в т.ч. и представителей кафедр госпитальной направленности. Аналогично ситуация обстоит и с оценкой параметра "применимость знаний, полученных на конференции, для врачей общей практики". Данные результаты обязательно будут учтены при подготовке к будущим конференциям для усиления ориентированности на первичное звено здравоохранения с целью достижения одной из ключевых задач проведения НПК — изменение представлений обучающихся о значимости и возможностях догоспитального звена системы здравоохранения.

Высокую оценку также получили уровень организации конференций, раскрытие заявленной темы в рамках конференции и приобретение участниками новых знаний по заявленной теме.

Важной задачей анкетирования являлся анализ влияния НПК на интерес участников к проведению НИР. Изначально невысокая мотивация участников заниматься научной деятельностью объяснима тем, что в процессе обучения в ВУЗе этому аспекту работы не уделяется достаточного внимания, поэтому одной из важнейших задач НПК является развитие у обучающихся интереса к научной работе. Аналогичные итоги отметили и докладчики. Практически половина опрошенных (согласно результатам обоих опросов среди участников и докладчиков) в качестве итогов посещения конференций отметили появление/подкрепление у них интереса к научной деятельности, что можно расценить как подтверждение эффективности работы НПК, так и необходимость дальнейшего совершенствования в данном направлении. С этой целью планируется подготовка учебного пособия по основам НИР для ординаторов и аспирантов.

К наиболее важным итогам посещения НПК большинство участников отнесли расширение медицинского кругозора и получение новых знаний по заявленной теме, а докладчики — возможность оценить свои способности в публичном выступлении и улучшить качество знаний по теме представленного доклада, что говорит об успешном достижении основной цели каждой из конференций, а именно — углубление знаний студентов в области амбулаторной медицины.

Заключение

Проведение НПК для студентов, ординаторов и аспирантов служит платформой для повышения уровня знаний и освоения профессиональных компетенций.

Результаты опроса участников и докладчиков конференций, организованных кафедрой поликлинической терапии РНИМУ им Н. И. Пирогова, свидетельствуют о важности привлечения обучающихся к работе конференций и о получении ими значимых преимуществ как для их будущей клинической практики в рамках амбулаторного звена здравоохранения, так и для раскрытия своего потенциала в сфере науки.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Романова М.М., Зуйкова А.А., Берлева С. Ю. Особенности компетентностного подхода при преподавании поликлинической терапии в медицинском вузе. Научное обозрение педагогические науки. 2018;(6):41-5. EDN VSYVQM.

2. Романова М.М., Зуйкова А.А. Особенности организации преподавания поликлинической терапии в современных условиях. Успехи современного естествознания. Педагогические науки. 2015;(1):1308-10.

3. Гончарова О.М. Активные формы обучения при изучении дисциплины "поликлиническая терапия". Амурский медицинский журнал. 2020;1(29):61-4. doi:10.24411/2311-5068-2020-00017.

4. Kuzhabekova A, Temerbayeva A.The Role of Conferences in Doctoral Student Socialization. Studies in Graduate and Postdoctoral Education. 2018;9(2):181-96. doi:10.1108/SGPE-D-18-00012.

5. Hauss K.What are the social and scientific benefits of participating at academic conferences? Insights from a survey among doctoral students and postdocs in Germany. Research Evaluation. 2021;30(1):1-12. doi:10.1093/reseval/rvaa018.

6. Сажина С. В., Шевский В. И., Шейман И. М., Шишкин С.В. Взаимодействие звеньев оказания медицинской помощи: результаты опроса врачей. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание] 2021;67(1):4. doi:10.21045/2071-5021-2021-67-1-4.

7. Виллевальде С. В., Соловьева А.Е., Звартау Н. Э. и др. Принципы организации медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью в системе управления сердечно-сосудистыми рисками: фокус на преемственность и маршрутизацию пациентов. Практические материалы. Российский кардиологический журнал. 2021;26(S3):4558. doi:10.15829/1560-4071-2021-4558.

8. Ларина В. Н., Карпенко Д. Г., Соловьев С. С., Шерегова Е. Н. Подходы к реабилитации пациентов старшего возраста после перенесенной пневмонии, вызванной SARS-CoV-2: преемственность стационарного и амбулаторного этапов. Российский журнал гериатрической медицины. 2020;(4):327-32. doi:10.37586/2686-8636-4-2020-327-332.

9. Нигматкулова М. Д., Клейменова Е. Б., Яшина Л. П., Сычев Д. А. Проблема преемственности лекарственной терапии у полиморбидных пациентов в периоперационном периоде: данные ретроспективного анализа. Вестник Российской академии медицинских наук. 2021;76(2):210-20. doi:10.15690/vramn1365.

10. Оганов Р.Г. Сосудистая коморбидность: общие подходы к профилактике и лечению. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2015;11(1):4-7. doi:10.1234/1819-6446-2015-1-4-7.

11. Оганов Р. Г., Драпкина О. М. Полиморбидность: закономерности формирования и принципы сочетания нескольких заболеваний у одного пациента. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016;15(4):4-9. doi:10.15829/1728-8800-2016-4-4-9.

12. World Health Organization. Preventing chronic diseases: a vital investment. Geneva: WHO, 2005. p.182. ISBN: 924 156300 1.

13. Концевая А. В., Мырзаматова А.О., Муканеева Д.К. и др. Экономический ущерб от основных хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации в 2016 году. Профилактическая медицина. 2019;22(6):18-23. doi:10.17116//profmed20192206118.

14. Ларина В. Н., Головко М. Г., Ларин В.Г. и др. Современные тенденции оказания медицинской помощи мультиморбидным пациентам на амбулаторном этапе. Лечебное дело. 2021; (1):18-24. doi:10.24412/2071-5315-2021-12286.

15. Salive ME. Multimorbidity in older adults. Epidemiol Rev. 2013;35:75-83. doi:10.1093/epirev/mxs009.

16. Асфандиярова Н. С. Множественные хронические заболевания. Клиническая геронтология. 2018;24(3-4):58-64. doi:10.26347/1607-2499201803-04058-064.

Об авторах

В. Н. ЛаринаРоссия

Д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета.

Москва

Е. В. Кудина

Россия

К.м.н., доцент, кафедра поликлинической терапии лечебного факультета.

Москва

К. Р. Микава

Россия

Ассистент, кафедра поликлинической терапии лечебного факультета.

Москва

А. А. Гаврилова

Россия

Ординатор, кафедра поликлинической терапии лечебного факультета.

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Ларина В.Н., Кудина Е.В., Микава К.Р., Гаврилова А.А. Научно-практические конференции как компонент совершенствования знаний и освоения профессиональных компетенций студентами и молодыми учеными в медицинском высшем учебном заведении. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(4S):3845. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3845. EDN: WTNTKG

For citation:

Larina V.N., Kudina E.V., Mikava K.R., Gavrilova A.A. Research-to-practice conference as a component of improving knowledge and mastering professional competencies by medical students and young scientists. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(4S):3845. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3845. EDN: WTNTKG

JATS XML