Перейти к:

Отдаленные исходы у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в амбулаторно-поликлинической практике: данные 10-летнего наблюдения в рамках регистра РЕКВАЗА

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4269

EDN: ROSGNE

Аннотация

Цель. Оценить в рамках амбулаторно-поликлинического регистра исходы за 10 лет наблюдения и риски развития неблагоприятных событий у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

Материал и методы. В амбулаторно-поликлиническом регистре РЕКВАЗА (РЕгистр КардиоВАскулярных Заболеваний) на базе 3 поликлиник г. Рязань наблюдались 3690 пациентов с ССЗ (возраст 66,1±12,9 лет; 28,0% мужчин). За 2012-2023гг (наблюдение 8,2±3,3 лет) оценены исходы: смерть, инфаркт миокарда (ИМ), мозговой инсульт (МИ), госпитализация по поводу ССЗ. Информация об исходах получена из медицинской документации, опросов, электронных баз данных.

Результаты. За 10 лет умерли 1595 (43,2%) пациентов, из них от ССЗ — 51%, от онкопатологии — 12%. Наибольшей была доля умерших среди пациентов с наличием до включения в регистр анамнеза МИ (69,7%) и ИМ (61,5%), сочетания артериальной гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточности (ХСН), фибрилляции предсердий (ФП) — 79%, возраста ≥80 лет — 85,9%. Наиболее высокий риск смерти от всех и от сердечно-сосудистых причин был ассоциирован с возрастом (HR — hazard ratio (отношение рисков)=1,06 и HR=1,07; p<0,001); мужским полом (HR=1,70 и HR=1,62; p<0,001); МИ в анамнезе (HR=1,86 и HR=2,13; p<0,001); сахарным диабетом 2 типа (HR=1,55 и HR=1,67; р<0,001); сниженным уровнем гемоглобина (HR=1,66 и HR=1,72; р<0,001); курением (HR=1,51; р=0,001 и HR=1,72; р=0,003), соответственно. Риск развития ИМ в наибольшей степени был ассоциирован с мужским полом и анамнезом ИМ (HR=1,77 и HR=2,61; р<0,001), риск развития МИ — с ФП и анамнезом МИ (HR=1,65 и 3,78; р<0,001), с систолическим артериальным давлением <110 мм рт.ст. (HR=2,72; р=0,01). Госпитализация по поводу ССЗ не чаще 1 раза/2 года была ассоциирована с более низким риском смерти (в 1,9 раза), с более высоким риском (в 1,6 раза) — при большей частоте.

Заключение. За 10 лет наблюдения умерли 43,2% пациентов с ССЗ. Наиболее высокая частота смертельных исходов была при анамнезе перенесенных МИ и ИМ, сахарного диабета, при сочетании АГ, ИБС, ХСН и ФП, сниженном уровне гемоглобина. Госпитализация по поводу ССЗ не чаще 1 раза/2 года была прогностически благоприятна, но при большей ее частоте ассоциировалась с повышением риска смерти.

Ключевые слова

Для цитирования:

Лукьянов М.М., Марцевич С.Ю., Якушин С.С., Андреенко Е.Ю., Переверзева К.Г., Козминский А.Н., Правкина Е.А., Кляшторный В.Г., Драпкина О.М. Отдаленные исходы у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в амбулаторно-поликлинической практике: данные 10-летнего наблюдения в рамках регистра РЕКВАЗА. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(12):4269. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4269. EDN: ROSGNE

For citation:

Luk'yanov M.M., Martsevich S.Yu., Yakushin S.S., Andreenko E.Yu., Pereverzeva K.G., Kozminsky A.N., Pravkina E.A., Klyashtorny V.G., Drapkina O.M. Remote outcomes in patients with cardiovascular diseases in outpatient practice: data from a 10-year follow-up within the RECVAZA registry. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(12):4269. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4269. EDN: ROSGNE

Введение

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), несмотря на существенные достижения в совершенствовании их профилактики, диагностики и лечения, остаются одной из наиболее частых причин смерти населения от неинфекционных заболеваний1 [1-3]. Важной составляющей в разработке новых подходов к решению данной проблемы является оценка отдаленных исходов, результатов длительного наблюдения пациентов с ССЗ в условиях клинической практики, причем наиболее объективными методами для этого являются рандомизированные контролируемые исследования и медицинские регистры, созданные в строгом соответствии с требованиями доказательной медицины. Следует отметить, что создание медицинских регистров является предпочтительным методом для наиболее репрезентативной оценки клинической практики [4][5].

Обобщение данных 10-летнего наблюдения является более информативным и практически значимым, чем оценка менее длительного периода, с точки зрения определения долгосрочного прогноза, риска развития фатальных и жизнеугрожающих осложнений, поскольку включает большее число событий и позволяет с большей точностью осуществить многофакторный статистический анализ, создавать прогностические модели и шкалы [6-8]. Принципиально важной задачей является выявление в условиях амбулаторно-поликлинической практики групп пациентов с наиболее высоким риском неблагоприятного исхода, в т.ч. с учетом фактора мультиморбидности [9-11].

Цель исследования — оценить в рамках амбулаторно-поликлинического регистра исходы за 10 лет наблюдения и риски развития неблагоприятных событий у больных с ССЗ.

Материал и методы

В амбулаторно-поликлинический регистр РЕКВАЗА (РЕгистр КардиоВАскулярных ЗАболеваний) включены 3690 больных артериальной гипертонией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС), с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и фибрилляцией предсердий (ФП) и их сочетаниями, обратившихся к терапевтам и кардиологам 3-х поликлиник г. Рязани в марте-мае 2012г, сентябре-ноябре 2012г и январе-феврале 2013г, соответственно. Среди включенных в регистр были 1047 (28%) мужчин и 2643 (72%) женщин. Средний возраст пациентов — 66,1±12,9 лет. Более детально дизайн исследования был изложен ранее [12][13].

Длительность наблюдения пациентов, включенных в регистр РЕКВАЗА, составила 8,2±3,3 года (медиана (Ме) 10,2 года; интерквартильный размах (Q25; Q75) 5,9; 10,5). Доля наблюдавшихся не <10 лет (с учетом умерших в более ранние сроки) составила 58,2%. Данные о жизненном статусе удалось получить у 97,5%) участников, не удалось — в 2,5% случаев.

Для статистической обработки данных использовались методы описательной статистики. Числовые данные представлены в виде M±SD или Me (Q25; Q75). Статистическая значимость различий числовых данных оценивалась с помощью теста Стьюдента, категориальных данных — с применением критерия χ². Риск развития анализируемых неблагоприятных событий (смерть от всех причин и от сердечно-сосудистых причин, инфаркт миокарда (ИМ), острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), риск развития комбинированной СС конечной точки (смерть от СС причин, нефатальный ИМ, нефатальный МИ, операции реваскуляризации) оценивались методом многофакторного анализа путем создания модели Кокса с определением показателей отношения рисков (HR — hazard ratio) и 95% доверительного интервала (ДИ). Для оценки риска госпитализаций по поводу ССЗ применяли регрессию Пуассона с оценкой показателя отношения частоты развития событий (Incidence Rate Ratio, IRR). В многофакторные модели включались только факторы, имевшие значимую ассоциацию по отношению хотя бы к одному из вышеперечисленных событий. Статистически значимыми считались различия при р<0,05.

Результаты

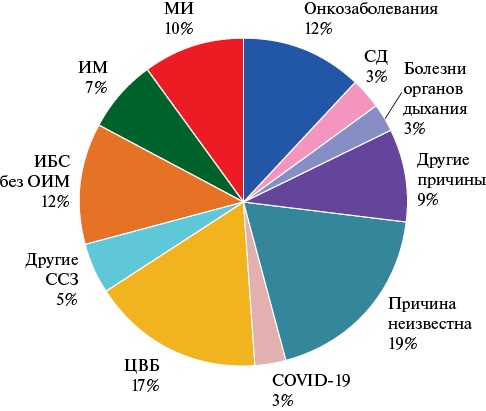

За 10 лет наблюдения умерло 1595 (43,2%) из 3690 пациентов. Среди всех случаев смерти доля умерших от сердечно-сосудистых причин составила 51%, в т.ч. наиболее часто регистрировались причины смерти в виде цереброваскулярной болезни — 17% и ИБС без острого ИМ — 12% (рисунок 1). При этом следует отметить, что мозговой инсульт (МИ) был причиной смерти в 1,4 раза чаще, чем ИМ (10 vs 7%, р=0,002). Другие хронические неинфекционные заболевания (болезни органов дыхания, сахарный диабет (СД) 2 типа, онкопатология) были зарегистрированы в качестве причины смерти в 18% случаев, из них наиболее часто — онкологические заболевания (12%).

Рис. 1 Причины смерти у 1595 умерших больных из 3690, включенных в регистр РЕКВАЗА.

Примечание: ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМ — инфаркт миокарда, ОИМ — острый инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт, СД — сахарный диабет, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ЦВБ — цереброваскулярные болезни, COVID-19 — COronaVIrus Disease 2019; РЕКВАЗА — амбулаторно-поликлинический РЕгистр КардиоВАскулярных Заболеваний.

Наибольшей была доля умерших при сочетании АГ, ИБС, ХСН, ФП (67,0%; 331 из 494 человек, при перенесенных до включения в регистр ОНМК (69,7%; 248 из 356 человек) и ИМ (61,5%; 259 из 421). При сочетании критериев данных когорт доля умерших была еще более высокой: АГ, ИБС, ХСН, ФП + ИМ в анамнезе — 79,0% (83 из 105 пациентов); АГ, ИБС, ХСН, ФП + ОНМК в анамнезе — 84,3% (70 из 83 пациентов); ИМ и ОНМК в анамнезе — 83,8% (62 из 74 пациентов); АГ, ИБС, ХСН, ФП + ИМ и ОНМК в анамнезе — 90,0% (27 из 30 пациентов).

Частота смертельных исходов была наименьшей среди пациентов, имевших на дату включения в регистр только АГ без сочетания с другими ССЗ (ИБС, ХСН, ФП, ОНМК) — 21,9% (157 из 716). Среди возрастных групп наименьшей была доля умерших среди лиц моложе 50 лет (14,1%; 49 из 347), наибольшей — в группе ≥80 лет (85,9%; 516 из 601). Доля умерших среди мужчин (48,0%; 502 из 1046) была значимо выше (p<0,001), чем среди женщин (41,3%; 1093 из 2644), несмотря на то, что средний возраст мужчин на дату включения в регистр был меньше на 4,2 года (63,2±13,2 vs 67,4±12,5 лет; p<0,001).

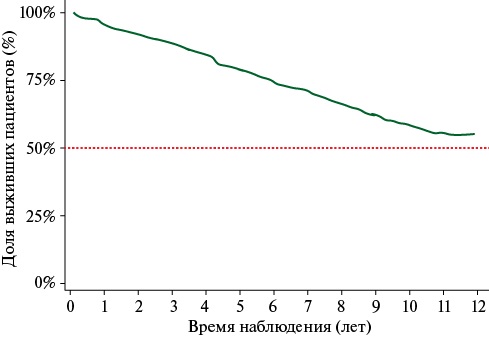

На рисунке 2 представлена кривая выживаемости кривая Каплана-Мейера, которая имеет почти линейный характер в течение периода наблюдения.

Рис. 2 Кривая выживаемости пациентов с ССЗ за период наблюдения в рамках регистра РЕКВАЗА.

Примечание: ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, РЕКВАЗА — амбулаторно-поликлинический РЕгистр КардиоВАскулярных Заболеваний.

В таблице 1 приведены параметры регрессии Кокса для события "смерть от всех причин", из которых следует, что риск данного события был значимо выше при наличии каждого из 14 факторов, включенных в модель, особенно при наличии факторов мужского пола (в 1,7 раза), сниженного уровня гемоглобина (Hb) (в 1,66 раза), МИ в анамнезе (в 1,86 раза), СД (в 1,55 раза) и курения (в 1,51 раза).

Таблица 1

Параметры регрессии Кокса для события "смерть от всех причин" (1595 событий)

|

Фактор |

HR |

p |

95% ДИ |

|

|

Возраст, на 1 год |

1,063 |

<0,001 |

1,057 |

1,068 |

|

Пол (женский — реф) |

1,698 |

<0,001 |

1,508 |

1,912 |

|

Отягощенная наследственность ССЗ |

1,248 |

0,013 |

1,047 |

1,486 |

|

ФП |

1,396 |

<0,001 |

1,234 |

1,580 |

|

ИМ в анамнезе |

1,208 |

0,009 |

1,049 |

1,390 |

|

МИ в анамнезе |

1,864 |

<0,001 |

1,611 |

2,156 |

|

Сниженный Hb (мужчины <130 г/л, женщины <120 г/л) |

1,656 |

<0,001 |

1,400 |

1,959 |

|

Повышенный Hb (мужчины >180 г/л, женщины >160 г/л) |

1,433 |

0,030 |

1,036 |

1,982 |

|

ЧСС ≥80 уд./мин |

1,213 |

0,001 |

1,084 |

1,357 |

|

СД 2 типа |

1,555 |

<0,001 |

1,379 |

1,753 |

|

ХОБЛ |

1,354 |

<0,001 |

1,154 |

1,588 |

|

СКФ <45 мл/мин/1,73 м² |

1,294 |

0,018 |

1,044 |

1,604 |

|

Курение (не курил/отказ от курения — реф) |

1,509 |

0,001 |

1,194 |

1,907 |

|

Стенокардия 3-4 ФК |

1,219 |

0,001 |

1,081 |

1,374 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт, реф — референс, СД — сахарный диабет, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ФК — функциональный класс, ФП — фибрилляция предсердий, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, ЧСС — частота сердечных сокращений, Hb — гемоглобин, HR — hazard ratio (отношение рисков).

С более высоким риском смерти от ССЗ были ассоциированы 12 из 16 факторов, указанных в таблице 2. В наибольшей степени риск данного события был выше у мужчин (в 1,62 раза), при наличии МИ в анамнезе (в 2,13 раза), сниженного Hb (в 1,68 раза) и СД 2 типа (в 1,67 раза).

Таблица 2

Параметры регрессии Кокса для события "смерть от ССЗ" (760 событий)

|

Фактор |

HR |

p |

95% ДИ |

|

|

Возраст, на 1 год |

1,069 |

<0,001 |

1,060 |

1,077 |

|

Пол (женский — реф) |

1,618 |

<0,001 |

1,364 |

1,919 |

|

Отягощенная наследственность ССЗ |

1,505 |

0,003 |

1,147 |

1,975 |

|

ХСН 3-4 ФК |

1,199 |

0,042 |

1,006 |

1,429 |

|

ФП |

1,426 |

<0,001 |

1,197 |

1,699 |

|

ИМ в анамнезе |

1,386 |

0,001 |

1,145 |

1,676 |

|

МИ в анамнезе |

2,131 |

<0,001 |

1,759 |

2,582 |

|

Сниженный Hb (мужчины <130 г/л, женщины <120 г/л) |

1,676 |

<0,001 |

1,320 |

2,127 |

|

ЧСС ≥80 уд./мин |

1,188 |

0,038 |

1,010 |

1,398 |

|

СД 2 типа |

1,666 |

<0,001 |

1,406 |

1,975 |

|

Курение (не курил/отказ от курения — реф) |

1,716 |

0,003 |

1,195 |

2,464 |

|

Стенокардия 3-4 ФК |

1,317 |

0,003 |

1,098 |

1,579 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт, реф — референс, СД — сахарный диабет, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ФК — функциональный класс, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ЧСС — частота сердечных сокращений, Hb — гемоглобин, HR — hazard ratio (отношение рисков).

Из данных таблицы 3 следует, что с более высоким риском развития комбинированной сердечно-сосудистой конечной точки были значимо ассоциированы все 14 факторов модели, в особенности риск данного события был выше у мужчин (в 1,72 раза), при наличии МИ в анамнезе (в 2,1 раза), сниженного Hb (в 1,53 раза) и СД 2 типа (в 1,48 раза).

Таблица 3

Параметры регрессии Кокса для комбинированной сердечно-сосудистой конечной точки (смерть от сердечно-сосудистых причин, нефатальный ИМ, нефатальный МИ, операции реваскуляризации; 1070 событий)

|

Фактор |

HR |

p |

95% ДИ |

|

|

Возраст, на 1 год |

1,049 |

<0,001 |

1,042 |

1,056 |

|

Пол (женский — реф) |

1,720 |

<0,001 |

1,492 |

1,982 |

|

Отягощенная наследственность ССЗ |

1,262 |

0,017 |

1,042 |

1,530 |

|

ХСН 3-4 ФК |

1,200 |

0,018 |

1,032 |

1,396 |

|

ФП |

1,419 |

<0,001 |

1,219 |

1,651 |

|

ИМ в анамнезе |

1,460 |

<0,001 |

1,239 |

1,722 |

|

МИ в анамнезе |

2,091 |

<0,001 |

1,766 |

2,477 |

|

Сниженный Hb (мужчины <130 г/л, женщины <120 г/л) |

1,530 |

<0,001 |

1,241 |

1,885 |

|

Повышенный Hb (мужчины >180 г/л, женщины >160 г/л) |

1,479 |

0,042 |

1,014 |

2,157 |

|

ЧСС ≥80 уд./мин |

1,234 |

0,003 |

1,075 |

1,415 |

|

СД 2 типа |

1,481 |

<0,001 |

1,280 |

1,713 |

|

ХОБЛ |

1,249 |

0,028 |

1,024 |

1,524 |

|

Курение (не курил/отказ от курения — реф) |

1,390 |

0,019 |

1,054 |

1,833 |

|

Стенокардия 3-4 ФК |

1,243 |

0,005 |

1,068 |

1,446 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт, реф — референс, СС — сердечно-сосудистая(-ые), СД — сахарный диабет, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ФК — функциональный класс, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ХОБЛ — хроническая обстуктивная болезнь легких, ЧСС — частота сердечных сокращений, Hb — гемоглобин, HR — hazard ratio (отношение рисков).

С более высоким риском развития ИМ были значимо ассоциированы 3 из 6 факторов, указанных в таблице 4, риск был выше у мужчин (в 1,77 раза), при наличии в анамнезе ИМ (в 2,61 раза) и СД 2 типа (в 1,65 раза).

Таблица 4

Параметры регрессии Кокса для события "ИМ" (193 события, из них 156 нефатальных)

|

Фактор |

HR |

p |

95% ДИ |

|

|

Возраст, на 1 год |

1,012 |

0,091 |

0,998 |

1,025 |

|

Пол (женский — реф) |

1,769 |

<0,001 |

1,299 |

2,408 |

|

ИМ в анамнезе |

2,611 |

<0,001 |

1,835 |

3,714 |

|

СД 2 типа |

1,650 |

0,003 |

1,189 |

2,291 |

|

Стенокардия 3-4 ФК |

1,423 |

0,053 |

0,996 |

2,035 |

|

СКФ <45 мл/мин/1,73 м² |

1,718 |

0,079 |

0,939 |

3,143 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, реф — референс, СД — сахарный диабет, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ФК — функциональный класс, HR — hazard ratio (отношение рисков).

Риск развития МИ был значимо выше при наличии 5 из 8 факторов модели, представленной в таблице 5: МИ в анамнезе (в 3,78 раза), ФП (в 1,65 раза), частота сердечных сокращений ≥80 уд./мин (в 1,58 раза), повышенный уровень Hb (в 1,96 раза) и уровень систолического артериального давления <110 мм рт.ст. (в 2,72 раза).

Таблица 5

Параметры регрессии Кокса для события "МИ" (280 событий, из них 210 нефатальных)

|

Фактор |

HR |

p |

95% ДИ |

|

|

Возраст, на 1 год |

1,045 |

<0,001 |

1,033 |

1,057 |

|

Пол (женский — реф) |

1,454 |

0,005 |

1,117 |

1,894 |

|

МИ в анамнезе |

3,781 |

<0,001 |

2,854 |

5,010 |

|

СД 2 типа |

1,447 |

0,010 |

1,091 |

1,917 |

|

ФП |

1,654 |

<0,001 |

1,246 |

2,194 |

|

Повышенный Hb (мужчины >180 г/л, женщины >160 г/л) |

1,954 |

0,026 |

1,082 |

3,529 |

|

ЧСС ≥80 уд./мин |

1,578 |

0,001 |

1,219 |

2,043 |

|

САД (110-139 мм рт.ст. — реф) <110 мм рт.ст. ≥140 мм рт.ст. |

2,719 1,186 |

0,013 0,230 |

1,231 0,898 |

6,005 1,568 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, МИ — мозговой инсульт, реф — референс, САД — систолическое артериальное давление, СД — сахарный диабет, ФП — фибрилляция предсердий, ЧСС — частота сердечных сокращений, Hb — гемоглобин, HR — hazard ratio (отношение рисков).

Из 3690 пациентов 1292 (35,0%) были госпитализированы по поводу ССЗ за период наблюдения, общее число госпитализаций составило 2939, т.е. повторными были 1647 (56,0%) из них, при этом однократно госпитализировались 17,9% от числа включенных в регистр, ≥2 раз — 17,1%. С более высоким риском госпитализации по поводу ССЗ были значимо ассоциированы 10 из 14 факторов, указанных в таблице 6. Важно отметить, что 7 из этих 10 факторов были значимо ассоциированы с более высоким риском госпитализации по поводу ССЗ, причем в наибольшей степени: ФП — на 59%; стенокардия 3-4 функционального класса (ФК) на 49%; ИМ в анамнезе на 42%; гиперхолестеринемия >8 ммоль/л на 60%. В то же время, 3 из 10 факторов были значимо ассоциированы с меньшим риском госпитализации: возраст (на 0,6% с каждым годом жизни), ОНМК в анамнезе (на 32%) и сниженный уровень Hb (на 26%). Принципиальным является противоречие, заключающееся в том, что эти 3 фактора ассоциированы с более высоким риском смерти, но одновременно с меньшими шансами на госпитализацию по поводу ССЗ.

Таблица 6

Параметры регрессии Пуассона для числа госпитализаций у пациентов с ССЗ (2939 событий)

|

Фактор |

IRR |

p |

95% ДИ |

|

|

Возраст, на 1 год |

0,994 |

0,001 |

0,990 |

0,997 |

|

Пол (женский — реф) |

1,164 |

<0,001 |

1,071 |

1,266 |

|

Стенокардия 3-4 ФК |

1,490 |

<0,001 |

1,360 |

1,633 |

|

ХСН 3-4 ФК |

1,254 |

<0,001 |

1,143 |

1,376 |

|

ФП |

1,591 |

<0,001 |

1,449 |

1,747 |

|

ИМ в анамнезе |

1,421 |

<0,001 |

1,283 |

1,574 |

|

МИ в анамнезе |

0,684 |

<0,001 |

0,587 |

0,797 |

|

СД 2 типа |

0,976 |

0,611 |

0,890 |

1,071 |

|

Сниженный Hb (мужчины <130 г/л, женщины <120 г/л) |

0,738 |

<0,001 |

0,636 |

0,858 |

|

Образование (высшее — реф) Не высшее |

0,938 |

0,154 |

0,859 |

1,024 |

|

Общий холестерин (≤5 ммоль/л — реф) >5,0-6,5 ммоль/л >6,5-8,0 ммоль/л >8,0 ммоль/л |

0,950 1,437 1,599 |

0,255 <0,001 <0,001 |

0,869 1,281 1,275 |

1,038 1,611 2,006 |

|

ХОБЛ |

1,238 |

0,001 |

1,092 |

1,404 |

|

СКФ <45 мл/мин/1,73 м² |

0,930 |

0,418 |

0,779 |

1,109 |

|

САД (110-139 мм рт.ст. — реф) <110 мм рт.ст. ≥140 мм рт.ст. |

1,031 1,082 |

0,864 0,060 |

0,730 0,967 |

1,455 1,175 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, ИМ — инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт, реф — референс, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, САД — систолическое артериальное давление, СД — сахарный диабет, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, ФП — фибрилляция предсердий, ФК — функциональный класс, Hb — гемоглобин, IRR — Incidence Rate Ratio (отношение частоты развития событий).

Важно отметить, что доля умерших среди негоспитализировавшихся пациентов составила 47,4% (1137 из 2398 человек) и была выше, чем среди госпитализировавшихся однократно — 42,8% (270 из 631) и повторно — 28,4% (188 из 661); различия были значимы (р=0,038 и р<0,001, соответственно).

Из данных многофакторного анализа (таблица 7) следует, что наличие госпитализации по поводу ССЗ было значимо ассоциировано с более низким риском смерти от всех причин (на 36,7%). Принципиально важно подчеркнуть, что при частоте госпитализаций <1 раза/2 года риск смерти был ниже, чем у негоспитализировавшихся, на 48,3%, но при частоте >1 раза/2 года риск смерти от всех причин был выше на 63,7% (таблица 8).

Таблица 7

Оценка ассоциации риска смерти от всех причин и наличия госпитализаций по поводу ССЗ за 10 лет наблюдения (1595 событий)

|

Фактор |

HR |

p |

95% ДИ |

|

|

Возраст, на 1 год |

1,08 |

<0,001 |

1,074 |

1,085 |

|

Пол (женский — реф) |

1,72 |

<0,001 |

1,55 |

1,92 |

|

Наличие госпитализаций |

0,63 |

<0,001 |

0,57 |

0,71 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, реф — референс, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, HR — hazard ratio (отношение рисков).

Таблица 8

Оценка ассоциации риска смерти от всех причин и частоты госпитализаций по поводу ССЗ за 10 лет наблюдения (1595 событий)

|

Фактор |

HR |

p |

95% ДИ |

|

|

Возраст, на 1 год |

1,08 |

<0,001 |

1,074 |

1,085 |

|

Пол (женский — реф) |

1,69 |

<0,001 |

1,52 |

1,89 |

|

Частота госпитализаций (0 — реф) ≤1 раза/2 года >1 раза/2 года |

0,52 1,64 |

<0,001 <0,001 |

0,46 1,36 |

0,58 1,97 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, ДИ — доверительный интервал, реф — референс, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, HR — hazard ratio (отношение рисков).

Обсуждение

Многие системы оценки риска ССЗ, включая SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) [7], Framingham [14], PROCAM (Prospective Cardiovascular Munster Study) [15] и др., используются для относительно здоровых лиц, а не при наличии ССЗ или высоком/очень высоком риске, связанном с другими причинами, такими как СД или хроническая болезнь почек, требующем коррекции этих состояний. Лица с ССЗ или СД относятся к категории высокого риска [3]. В медицинской литературе ограничены данные о создании проспективных регистров, комплексно включавших больных АГ, ИБС, с ХСН и ФП, в рамках которых изучались исходы и влияние на риск развития сердечно-сосудистых событий факторов анамнеза, особенностей клинического течения ССЗ и их сочетаний, сопутствующей патологии [16].

В регистре РЕКВАЗА, включавшем пациентов с диагнозами АГ, ИБС, ХСН и ФП, оценены исходы за 10 лет наблюдения. Наибольшей была доля умерших при наличии до включения в регистр: анамнеза МИ и ИМ, сочетания АГ, ИБС, ХСН, ФП. Риск развития МИ в наибольшей степени был ассоциирован с ФП и анамнезом МИ, риск ИМ — с мужским полом и анамнезом ИМ, что согласуется с данными многочисленных исследований. В частности, известно, что в отдалённые сроки после МИ сохраняется высокий риск развития сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений, а также повышен риск смерти. По данным Dhamoon MS, et al. (2007), у пациентов после первичного МИ риск развития повторного события был больше в 9 раз, а риск ИМ и сердечно-сосудистой смерти — в 2-3 раза [17]. Известно, что ФП сопряжена с возрастанием риска смерти, нефатальных сердечно-сосудистых осложнений, повышает риск смерти в 2 раза у женщин и в 1,5 раза у мужчин [18]. Основные риски сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ФП включают высокий риск развития МИ и системных тромбоэмболий, ассоциированных с высокой летальностью [19]. По данным проспективных регистров частота значимых сердечно-сосудистых осложнений в течение года после перенесенного ИМ составляет ~20%, а в последующие 3 года — еще 20% [20][21]. По результатам настоящего исследования доля умерших с наличием сочетания АГ, ИБС, ХСН, ФП составила 67,0%, а при сочетании критериев данной когорты с ИМ или МИ была еще более высокой (79,0 и 83,8%, соответственно); при сочетании АГ, ИБС, ХСН, ФП, перенесенных ИМ и ОНМК — 90,0%. У мультиморбидных пациентов с ССЗ, в частности с ИБС, к наиболее неблагоприятным прогностическим факторам относятся МИ и ИМ, особенно сочетание перенесенных МИ и ИМ в анамнезе [9]. Сочетание нескольких ССЗ значимо утяжеляет прогноз больных, как было показано в ряде исследований, однако в большинстве работ изучали сочетание не >2-3 ССЗ с менее длительным сроком наблюдения [22][23]. Риск смерти у коморбидных пациентов существенно выше, чем у лиц с наличием только одного заболевания. Это обусловлено, в частности тем, что существующие болезни взаимно отягощают друг друга, повышают риск возникновения новых заболеваний, а в итоге имеется более высокий суммарный риск фатальных и нефатальных осложнений [2].

Согласно результатам настоящей работы, наиболее высокий риск смерти от всех и от сердечно-сосудистых причин был ассоциирован с такими факторами, как возраст, мужской пол, курение, МИ в анамнезе, СД 2 типа, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и сниженный уровень Hb, из которых только курение и сниженный уровень Hb являются модифицируемыми и поэтому требуют особого внимания с точки зрения возможности снижения суммарного риска неблагоприятного исхода. У курящих с ССЗ риск смерти больше на 50%, а в среднем продолжительность жизни меньше на 10 лет [1]. По данным метаанализа 102 проспективных исследований СД 2 типа ассоциирован с 2-кратным увеличением риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [24]. По результатам настоящего исследования СД был ассоциирован с повышением риска развития комбинированной сердечно-сосудистой конечной точки в 1,48 раза. По данным многочисленных исследований наличие ХОБЛ неблагоприятно влияет на исходы у пациентов с ССЗ. У пациентов с ХОБЛ, госпитализированных по поводу ХСН, ИМ, реваскуляризации коронарных артерий, был выше риск летального исхода по сравнению с пациентами без ХОБЛ [25]. При обострениях ХОБЛ не только утяжеляются респираторные симптомы и картина заболевания, но и возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений и смерти [26].

В настоящем исследовании было показано, что сниженный уровень Hb повышает риск смерти от всех причин в 1,66 раза, риск смерти от ССЗ — в 1,68 раза, риск развития комбинированной сердечно-сосудистой конечной точки — в 1,53 раза, в то время как повышенный уровень Hb ассоциируется с повышением риска развития МИ в 1,96 раза. Эти результаты сходны с данными других авторов. В проспективном 3-летнем исследовании, включавшем 197 152 больных ССЗ, наблюдалась U-образная зависимость между уровнем Hb и частотой смертельных исходов от всех причин. HR составило 1,76 и 1,7, соответственно, при низком и высоком уровнях Hb [27]. В другом проспективном 25-летнем когортном исследовании, выполненном на репрезентативной выборке населения Японии без исходных клинических проявлений ССЗ (n=7217), было показано, что риск смерти от ССЗ был повышен как у лиц с низким уровнем, так и с высоким уровнем Hb (HR 1,40; 95% ДИ: 1,08-1,82 и HR 1,49; 95% ДИ: 1,14-1,96, соответственно). При анализе сердечно-сосудистых причин смерти наиболее выраженные U-образные ассоциации были получены для смерти от МИ [28].

В настоящем исследовании выявлено, что при частоте госпитализаций по поводу ССЗ <1 раза/2 года риск смерти был ниже, чем у негоспитализировавшихся, на 48,3%, но при частоте >1 раза/2 года риск смерти от всех причин был выше на 63,7%. Ранее проведенные исследования свидетельствуют о том, что госпитализации по поводу ССЗ, в частности по поводу сердечной недостаточности (СН), ассоциированы с более высоким риском смерти пациентов при краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном наблюдении [29][30]. Однако эти данные неоднозначны, в большинстве работ не оценивается число предыдущих госпитализаций по поводу СН, они ограничены относительно небольшими группами пациентов. В этом контексте важны данные метаанализа [31], включившего 143 867 пациентов с ХСН, у которых авторы выявили связь между повторными госпитализациями и повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых и от всех причин. В исследовании, проведённом в Швеции, были проанализированы данные 3878 пациентов с ХСН. Выявлено, что по сравнению с пациентами без повторных госпитализаций по поводу ХСН более высокий риск смерти от ССЗ и от всех причин был у лиц с наличием ≥2 госпитализаций [32].

В исследовании Akita K, et al. [33] у 1730 пациентов с острой СН было установлено, что наличие в анамнезе повторных предшествовавших госпитализаций было независимым фактором риска смерти от всех причин по сравнению с однократной предыдущей госпитализацией в анамнезе (HR=1,53; 95% ДИ: 1,10-2,13) или отсутствием предыдущих госпитализаций (HR=1,37, 95% ДИ: 1,01-1,85). Наличие в анамнезе одной госпитализации не было значимым фактором риска смерти от всех причин (HR=0,89, 95% ДИ: 0,66-1,20) [33].

Важным резервом для снижения риска неблагоприятных событий являются оптимизация алгоритма госпитализации пациентов с ССЗ, в т.ч. и плановой, повышение преемственности между амбулаторно-поликлиническим и госпитальным этапами оказания медицинской помощи.

Оценка риска неблагоприятных событий у пациентов с ССЗ необходима для определения тактики лечебно-профилактической помощи на индивидуальном уровне. Если оценка пользы от прекращения курения, снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, артериального давления у отдельных пациентов достаточно проста на основании рестратификации риска по шкалам SCORE и SCORE2, то принятие персонализированных решений о лечении и профилактических вмешательствах и оценка их потенциальной пользы у больных с ССЗ более сложны и требуют комплексного подхода. Выявление пациентов, которые получат наибольшую пользу от коррекции тактики лечебно-профилактической помощи и максимальное снижение суммарного риска неблагоприятного исхода, имеет приоритетное значение для правильного распределения усилий и ресурсов здравоохранения [2].

Ограничения исследования. В модели не включались факторы назначения различных групп лекарственных препаратов, анализ ассоциации которых с исходами будет представлен в последующей публикации.

Заключение

За 10 лет наблюдения в рамках регистра РЕКВАЗА умерли 43,2% пациентов с ССЗ, при этом среди когорт с наиболее высоким риском неблагоприятного исхода (перенесенные ИМ и МИ, сердечно-сосудистая мультиморбидность, фоновые СД и ХОБЛ) доля умерших от всех причин и от сердечно-сосудистых причин была наибольшей (61,5-90%). Риск смерти был наиболее высоким при наличии таких факторов, как мужской пол, перенесенные ИМ и МИ, фоновые СД и ХОБЛ, сниженный уровень Hb, курение, а также старший возраст.

Большинство факторов, ассоциированных с повышенным риском неблагоприятного исхода, было ассоциировано и с более высоким риском госпитализации по поводу ССЗ. Однако несколько факторов неблагоприятного прогноза (возраст, перенесенный МИ, сниженный уровень Hb, ФП, стенокардия 3-4 ФК, ХСН 3-4 ФК), напротив, ассоциировались с меньшим риском госпитализации. Кроме того, прогностически неблагоприятные факторы наличия СД 2 типа и сниженных значений скорости клубочковой фильтрации не были значимо ассоциированы с риском госпитализации. Госпитализация по поводу ССЗ не чаще 1 раза/2 года была прогностически благоприятна, но при большей ее частоте ассоциировалась с повышением риска смерти. Выявление на амбулаторно-поликлиническом этапе групп пациентов с ССЗ, имеющих наиболее высокий риск неблагоприятного исхода, оптимизация алгоритма определения показаний к профильной госпитализации являются существенным резервом улучшения прогноза и снижения частоты смертельных исходов у данной категории больных.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. World Health Organization Mortality Database. http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/. Published 2024. Accessed October 15, 2024.

Список литературы

1. Бойцов С. А., Погосова Н. В., Аншелес А. А. и др. Кардиоваскулярная профилактика 2022. Российские национальные рекомендации. Российский кардиологический журнал. 2023;28(5):5452. doi:10.15829/1560-4071-2023-5452.

2. Драпкина О. М., Концевая А. В., Калинина А. М. и др. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное руководство 2022. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(4):3235. doi:10.15829/1728-88002022-3235.

3. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484.

4. Марцевич С. Ю., Лукина Ю. В., Кутишенко Н. П. и др. Медицинские регистры. Роль в доказательной медицине. Рекомендации по созданию. Методические рекомендации. М.: РОПНИЗ, ООО "Силицея-Полиграф", 2023, 44 с. ISBN: 978-5-6049087-8-5. doi:10.15829/ROPNIZ-m1-2023. EDN OCKJVC.

5. Марцевич С. Ю., Кутишенко Н. П., Лукина Ю. В. и др. Наблюдательные исследования и регистры. Их качество и роль в современной доказательной медицине. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(2):2786. doi:10.15829/1728-8800-2021-2786.

6. SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. Eur Heart J. 2021;42(25):2439-54. doi:10.1093/eurheartj/ehab309.

7. Conroy RM, Pyörälä K, Fitzgerald AP, et al. Estimation of tenyear risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J. 2003;24(11):987-1003. doi:10.1016/s0195668x(03)00114-3.

8. Charlson ME, Pompei P, Ales KL, et al. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40(5):373-83. doi:10.1016/0021-9681(87)90171-8.

9. Драпкина О. М., Концевая А. В., Калинина А. М. и др. Коморбидность пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями в практике врача-терапевта. Евразийское руководство. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(3):3996. doi:10.15829/1728-8800-2024-3996.

10. Оганов Р. Г., Симаненков В. И., Бакулин И. Г. и др. Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019;18(1):5-66. doi:10.15829/1728-8800-2019-1-5-66.

11. Kernick D, Chew-Graham CA, O'Flynn N. Clinical assessment and management of multimorbidity: NICE guideline. Br J Gen Pract. 2017;67(658):235236. doi:10.3399/bjgp17X690857.

12. Бойцов С. А., Лукьянов М. М., Якушин С. С. и др. Регистр кардиоваскулярных заболеваний (РЕКВАЗА): диагностика, сочетанная сердечно-сосудистая патология, сопутствующие заболевания и лечение в условиях реальной амбулаторно-поликлинической практики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014;13(6):44-50. doi:10.15829/1728-8800-2014-6-3-8.

13. Лукьянов М. М., Бойцов С. А., Якушин C. C. и др. Амбулаторно-поликлинический регистр кардиоваскулярных заболеваний (РЕКВАЗА): данные проспективного наблюдения, оценка риска и исходы у больных с фибрилляцией предсердий. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2014; 10(5):470-80. doi:10.20996/1819-6446-2014-10-5-470-480.

14. D'Agostino RB Sr, Vasan RS, Pencina MJ, et al. General cardiovascular risk profile for use in primary care: the Framingham Heart Study. Circulation. 2008;117:743-53. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.699579.

15. Assmann G, Cullen P, Schulte H. Simple scoring scheme for calculating the risk of acute coronary events based on the 10-year follow-up of the prospective cardiovascular Munster (PROCAM) study. Circulation. 2002;105:310-5. doi:10.1161/hc0302.102575.

16. Лукьянов М. М., Бойцов С. А., Якушин С. С. и др. Амбулаторнополиклинический регистр РЕКВАЗА: данные проспективного наблюдения, оценка риска и исходы у больных с кардиоваскулярными заболеваниями. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015;14(1):53-62. doi:10.15829/1728-8800-2015-1-53-62.

17. Dhamoon MS, Tai W, Boden-Albala B, et al. Risk of myocardial infarction or vascular death after first ischemic stroke. Stroke. 2007; 38:1752-8. doi:10.1161/STROKEAHA.106.480988.

18. Andersson T, Magnuson A, Bryngelsson IL, et al. All-cause mortality in 272,186 patients hospitalized with incident atrial fibrillation 1995-2008: a Swedish nationwide long-term case-control study. Eur Heart J. 2013;34:1061-7. doi:10.1093/eurheartj/ehs469.

19. Lin HJ, Wolf PA, Kelly-Hayes M, et al. Stroke severity in atrial fibrillation. The Framingham Study. Stroke. 1996;27:1760-4. doi:10.1161/01.str.27.10.1760.

20. Özcan C, Deleskog A, Schjerning Olsen AM, et al. Coronary artery disease severity and long-term cardiovascular risk in patients with myocardial infarction: a Danish nationwide register-based cohort study. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2018;4(1):25-35. doi:10.1093/ehjcvp/pvx009.

21. Jernberg T, Hasvold P, Henriksson, et al. Cardiovascular risk in post-myocardial infarction patients: nationwide real world data demonstrate the importance of a long-term perspective. Eur Heart J. 2015;36(19):1163-70. doi:10.1093/eurheartj/ehu505.

22. Толпыгина С. Н., Марцевич С. Ю., Деев А. Д. Влияние сопутствующих заболеваний на отдаленный прогноз пациентов с хронической ишемической болезнью сердца по данным регистра "ПРОГНОЗ ИБС". Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2015;11(6):571-6. doi:10.20996/1819-6446-201511-6-571-6.

23. Загребельный А. В., Лукина Ю. В., Кутишенко Н. П. и др. Анализ факторов, ассоциированных с госпитальной летальностью, у больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (по данным регистра РЕГИОН-М). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(1):2443. doi:10.15829/1728-8800-2020-1-2443.

24. Sarwar N, Gao P, Seshasai SR, et al. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet. 2010;375:22152222. doi:10.1016/S0140-6736(10)60484-9.

25. Leavitt BJ, Ross CS, Spence B, et al. Long-term survival of patients with chronic obstructive pulmonary disease undergoing coronary artery bypass surgery. Circulation. 2006; 114(1_supplement):I-430-4. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.000943.

26. Kunisaki KM, Dransfield MT, Anderson JA, et al. Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cardiac Events. A Post Hoc Cohort Analysis from the SUMMIT Randomized Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198(1):51-7. doi:10.1164/rccm.201711-2239OC.

27. Graham FJ, Friday JM, Pellicori P, et al. Assessment of haemoglobin and serum markers of iron deficiency in people with cardiovascular disease. Heart. 2023;109(17):1294-301. doi:10.1136/heartjnl-2022-322145.

28. Kawashima M, Hisamatsu T, Harada A, et al. Relationship Between Hemoglobin Concentration and Cardiovascular Disease Mortality in a 25-Year Follow-up Study. Circ J. 2024;88(5):742-50. doi:10.1253/circj.CJ-23-0725.

29. Fluck D, Murray P, Robin J, et al. Early emergency readmission frequency as an indicator of short-, mediumand long-term mortality post-discharge from hospital. Intern Emerg Med. 2021;16(6):1497-505. doi:10.1007/s11739-020-02599-3.

30. Huusko J, Tuominen S, Studer R, et al. Recurrent hospitalizations are associated with increased mortality across the ejection fraction range in heart failure. ESC Heart Fail. 2020;7(5):2406-17. doi:10.1002/ehf2.12792.

31. Ketabi M, Mohammadi Z, Fereidouni Z, et al. The Effect of Recurrent Heart Failure Hospitalizations on the Risk of Cardiovascular and all-Cause Mortality: a Systematic Review and Meta-Analysis. Curr Cardiol Rep. 2024;26(10):1113-12. doi:10.1007/s11886-02402112-8.

32. Lindmark K, Boman K, Stålhammar J, et al. Recurrent heart failure hospitalizations increase the risk of cardiovascular and allcause mortality in patients with heart failure in Sweden: a realworld study. ESC Heart Fail. 2021;8(3):2144-53. doi:10.1002/ehf2.13296.

33. Akita K, Kohno T, Kohsaka S, et al. West Tokyo Heart Failure Registry Investigators. Prognostic Impact of Previous Hospitalization in Acute Heart Failure Patients. Circ J. 2019;83(6):1261-8. doi:10.1253/circj.CJ-18-1087.

Об авторах

М. М. ЛукьяновРоссия

к.м.н., руководитель отдела клинической кардиологии.

Москва

С. Ю. Марцевич

Россия

д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

С. С. Якушин

Россия

д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы.

Рязань

Е. Ю. Андреенко

Россия

к.м.н., с.н.с. отдела клинической кардиологии.

Москва

К. Г. Переверзева

Россия

к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы.

Рязань

А. Н. Козминский

Россия

к.м.н., ассистент центра симуляционного обучения и аккредитации.

Рязань

Е. А. Правкина

Россия

к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы.

Рязань

В. Г. Кляшторный

Россия

к.б.н., н.с. лаборатории биостатистики.

Москва

О. М. Драпкина

Россия

д.м.н., профессор, академик РАН, директор.

Москва

Дополнительные файлы

Что известно о предмете исследования?

- Наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), особенно у коморбидных пациентов, ассоциировано с неблагоприятным прогнозом.

Что добавляют результаты исследования?

- Дана характеристика групп пациентов с ССЗ и различной долей умерших за 10-летний период, определены основные факторы, определяющие риск фатального исхода.

- Охарактеризованы группы пациентов с ССЗ и наиболее высокой долей умерших за 10 лет наблюдения.

- Выявлено, что госпитализация по поводу ССЗ не чаще 1 раза/2 года ассоциирована с меньшим риском смерти за 10 лет, а более частая — с более высоким.

Рецензия

Для цитирования:

Лукьянов М.М., Марцевич С.Ю., Якушин С.С., Андреенко Е.Ю., Переверзева К.Г., Козминский А.Н., Правкина Е.А., Кляшторный В.Г., Драпкина О.М. Отдаленные исходы у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в амбулаторно-поликлинической практике: данные 10-летнего наблюдения в рамках регистра РЕКВАЗА. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(12):4269. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4269. EDN: ROSGNE

For citation:

Luk'yanov M.M., Martsevich S.Yu., Yakushin S.S., Andreenko E.Yu., Pereverzeva K.G., Kozminsky A.N., Pravkina E.A., Klyashtorny V.G., Drapkina O.M. Remote outcomes in patients with cardiovascular diseases in outpatient practice: data from a 10-year follow-up within the RECVAZA registry. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(12):4269. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4269. EDN: ROSGNE

JATS XML