Перейти к:

Нарушения ритма сердца у лиц с поражениями клапанного аппарата. Мнение по проблеме

https://doi.org/10.15829/17288800-2025-4276

EDN: ODZMMU

Аннотация

Приобретенные пороки клапанов сердца являются быстрорастущей причиной увеличения глобальной сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности с разнообразной и меняющейся географической распространенностью. Помимо влияния непосредственно на внутрисердечную гемодинамику, поражения тех или иных клапанов сердца являются причиной развития различного рода нарушений ритма сердца. В исследованиях показано, что даже при несущественных изменениях структуры и функции клапанов, в частности, пролапсе митрального клапана, могут развиваться угрожающие жизни аритмии. В статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся типы клапанного поражения сердца среди взрослых, вопросы эпидемиологии, особенности патогенеза и современные взгляды на их коррекцию. Проанализированы ассоциированные с пороками клапанов нарушения ритма сердца, возможности их медикаментозной и немедикаментозной терапии в свете современных исследований.

Для цитирования:

Марданов Б.У., Мамедов М.Н. Нарушения ритма сердца у лиц с поражениями клапанного аппарата. Мнение по проблеме. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(7):4276. https://doi.org/10.15829/17288800-2025-4276. EDN: ODZMMU

For citation:

Mardanov B.U., Mamedov M.N. Arrhythmias in individuals with valvular heart disease. Opinion on the problem. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(7):4276. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/17288800-2025-4276. EDN: ODZMMU

Введение

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смертельных исходов во всем мире (31% в структуре смертности) [1]. В Российской Федерации этот показатель составляет 57,1%, из которых более половины (28,9%) всех случаев выпадает на долю ишемической болезни сердца (ИБС) [2]. Одной из причин быстро растущей глобальной сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности с разнообразной и меняющейся географической распространенностью являются приобретенные пороки клапанов сердца. Распространенность ревматической болезни сердца (РБС), как наиболее частой причины пороков сердца (от которых страдают ~41 млн человек), растет в развивающихся странах, вероятно, из-за увеличения численности молодого населения и снижения преждевременной смертности в результате улучшения доступа к медицинской помощи, широкому применению антибиотиков, микробиологическому исследованию и эхокардиографии. В то же время, дегенеративное и атеросклеротическое поражение аортального клапана (АК) является наиболее часто встречающейся клапанной патологией в развитых странах (~9 млн человек во всем мире), и его распространенность увеличивается по мере старения населения и увеличения распространенности атеросклероза [3].

Помимо непосредственного влияния на внутрисердечную гемодинамику, пороки тех или иных клапанов сердца являются причиной развития нарушений ритма сердца [4], распространенность и сложность лечения которых сделали данную проблему основным предметом интереса специалистов в этой области. Наличие длительной клапанной дисфункции у пациента с аритмией существенно изменяет характер и потенциальную тяжесть жалоб больного, а также своевременность и безопасность различных методов лечения. Более того, при краткосрочном и долгосрочном наблюдении было показано, что аритмии являются основной причиной смерти пациентов с пороками сердца. Аритмогенный субстрат у взрослых с пороками сердца сложен. Причинами аритмии у данной категории больных являются как электрическое ремоделирование на уровне эндокарда, так и механическая перегрузка полостей сердца, которая приводит к структурным изменениям миокарда и коррелируется с возрастом.

Аритмии при клапанных нарушениях чаще всего возникают по механизму нарушения формирования импульса (эктопический автоматизм, триггерная активность), нарушения проведения импульса (ри-энтри, блокады) или сочетания того и другого. Так, фибрилляция предсердий (ФП) чаще всего возникает при митральном стенозе (МС) и/или митральной регургитации (МР), реже при пороках АК. Сообщается, что клапанные пороки также могут служить причиной желудочковых нарушений ритма, в т.ч. внезапной сердечной смерти (ВСС) (от 1 до 5% случаев). Даже после хирургических вмешательств ВСС может возникать у 15-30% пациентов, что составляет от 0,1 до 0,9% в год и чаще всего вызывается желудочковыми аритмиями [5]. Клапанная патология и в особенности их хирургическая коррекция осложняется нарушением проводимости, как на уровне синоатриального и атриовентрикулярного, так и внутрижелудочкового проведения.

Вышеприведенные данные отражают актуальность проблемы изучения типов клапанных поражений, выявления и лечения нарушений ритма, обусловленных пороками сердца. Последующее обобщение и актуализация полученных данных позволит совершенствовать методы вторичной профилактики в популяции взрослых пациентов с поражениями клапанного аппарата сердца.

Методология исследования

В работе (мнение о проблеме) были использованы основные данные и выводы из отечественных и зарубежных статей, рекомендаций и исследований, посвященных диагностике и лечению клапанных поражений, нарушений ритма сердца. Использовались такие поисковые термины (ключевые слова), как "приобретенные пороки сердца", "нарушения ритма сердца", "наджелудочковые аритмии", "желудочковые аритмии", "катетерные методы лечения аритмий", "хирургическое лечение пороков сердца", "антиаритмические препараты", "внезапная сердечная смерть", "valvular heart disease", "supraventricular arrhythmias", "ventricular arrhythmias", "surgical treatment of heart defects", "antiarrhythmic agents". Был собран материал из публикаций, опубликованных в PubMed, E-library, Scopus, Cyberleninka с 2019 по 2024гг. Исследования или статьи, которые не соответствовали стандартам качества или не имели отношения к основной теме и проблематике, были исключены.

Этиология и эпидемиология приобретенных пороков сердца

По причинам формирования приобретенные пороки сердца классифицируются следующим образом:

— дегенеративные или атеросклеротические, они составляют 5-7% от общего количества случаев. Чаще всего поражения клапанов подобного типа развиваются у лиц >60 лет. В последующем за счет отложения кальция на створках пораженных клапанов, происходит прогрессирование поражения как самого клапана, так и клапанного кольца;

— ревматические, формирующиеся на фоне ревматических заболеваний (до 80% случаев);

— пороки сердца, возникающие как результат воспаления эндокарда, формирующего клапаны (эндокардиты);

— поражения клапанов при сифилисе (до 5% случаев) [6].

В эпидемиологическом изучении пороков сердца существует ряд трудностей. Действительно, эти состояния невозможно детально и точно диагностировать только на основании клинической картины, поскольку характерных симптомов, которые возникают зачастую на поздней стадии заболевания, не существует. Рутинное выявление сердечного шума позволяет провести раннюю диагностику, но ему не хватает специфичности, поскольку этот признак может выявляться и без органической патологии сердца (например, при анемии, патологии щитовидной железы) или иметь другие причины, кроме порока клапана. Как правило, хирургические регистры включают большое количество пациентов, которым была проведена операция, но исключают пациентов с нетяжелыми пороками клапанов сердца и пациентов, которым отказано в хирургическом вмешательстве, особенно с чрезмерно высоким хирургическим риском. Таким образом, объективное определение распространенности пороков сердца требует систематического проведения эхокардиографии в популяции, результаты я которой можно транслировать на все население. Эта необходимость порождает ожидаемые практические проблемы, которые объясняют нехватку эпидемиологических исследований на основе эхокардиографии в области заболеваний клапанов сердца [7].

В литературе представлены систематизированные данные по распространенности пороков сердца, полученные в крупных исследованиях. Так, исследование Euro Нeart Survey II было предпринято в т.ч. для изучения результатов лечения пациентов с пороками сердца и проспективно включало >7 тыс. пациентов из 25 европейских стран, включая Россию [8]. Тем не менее, стоит отметить, что в данном случае также не приходится говорить о классической распространенности пороков, поскольку это исследование проводилось не на репрезентативной популяции, а собранные данные об этиологии и тяжести клапанных пороков не систематизировались. Медиана среднего возраста пациентов составила 71 год (интерквартильный размах 62-80 лет). Пороки нативного клапана выявлены у 5219 (72%) пациентов, из которых у 2152 (41,2% от всех пороков нативных клапанов) имел место аортальный стеноз (АС), у 279 (5,3%) — аортальная регургитация (АР), у 234 (4,5%) — МС, у 1114 (21,3%) — МР, и у 1440 (27,6%) — сочетанные и комбинированные пороки, в т.ч. правого сердца. Кроме того, 28% включенных ранее перенесли восстановительные операции на клапанах. Распределение различных типов заболеваний клапанов в Euro Нeart survey показало, что наиболее частым заболеванием клапанов был стеноз аортального отверстия. В то же время, в популяционном исследовании, проведенном в США [9], чаще регистрировалась МР. Эти различия можно объяснить тем фактом, что европейское исследование в основном включало пациентов, направленных на лечение заболеваний клапанного аппарата, по крайней мере, со средней степенью тяжести. Наиболее распространенной этиологией было дегенеративное заболевание клапанов, составляющее 63% всех случаев первичного поражения клапанов со средним возрастом исследуемых >50 лет среди пациентов с заболеваниями АК и митрального клапана (МК), за которым следовала РБС у 22% всех пациентов [8]. В российской популяции среди лиц >70 лет распространённость АС составляет 13,4% случаев, а частота АС в общей популяции ~3-4% [10].

РБС по-прежнему является причиной 22% поражений клапанов среди европейцев. Распространенность вторичной МР не может быть достоверно оценена, согласно мнению исследователей, ее распространенность стоит на следующем после АС месте. Заболеваемость инфекционным эндокардитом составляет ~30 случаев/1 млн человек/год. Подобные показатели в т.ч. связаны с изменением представлений о природе патологии. Так, доказана роль хронического стафилококкового воспаления клапанов без явно манифестирующего ревматического заболевания. В развивающихся странах, как известно, РБС остается ведущей причиной пороков сердца с высокой распространенностью: от 20 до 30 случаев/1 тыс. человек при систематическом эхокардиографическом скрининге. При этом, нозокомиальные инфекции все чаще являются причиной изменений в микробиологии инфекционного эндокардита [11][12]. В целом, временнáя и географическая неоднородность иллюстрируют влияние социально-экономического статуса и изменений ожидаемой продолжительности жизни на частоту и проявления пороков сердца. Для снижения бремени клапанных заболеваний потребуется разработка профилактических стратегий в промышленно развитых странах и улучшение социально-экономической среды в развивающихся странах.

Пролапс МК (ПМК) — патологическое изменение, при котором одна или обе створки во время сокращения левого желудочка (ЛЖ) выпячиваются или провисают в полость предсердия. Патология встречается относительно часто, ее распространенность составляет ~2% в общей популяции и характеризуется благоприятным прогнозом. Однако описаны случаи, когда ПМК ассоциировался со злокачественными желудочковыми аритмиями и ВСС у небольшой группы пациентов молодого и среднего возраста. Точные механизмы аритмий у пациентов с ПМК неизвестны, тем не менее, описаны определенные особенности течения патологии ПМК (поражение обеих створок, фиброз папиллярных мышц и дизъюнкция митрального кольца (ДМК), которые характеризуются повышенным риском аритмии [13].

ПМК является наиболее частой причиной первичной МР среди молодого и взрослого населения. В отдельных случаях диагноз можно заподозрить при аускультации сердца, но в большинстве случаев он подтверждается эхокардиографически. Долгое время считалось, что ПМК представляет собой нечто большее, чем просто доброкачественное заболевание. В то же время, у некоторых пациентов в качестве неаритмических осложнений ПМК зарегистрированы неспецифические симптомы и серьезные последствия, такие как симптоматическая тяжелая МР, инфекционный эндокардит и нарушения мозгового кровообращения. У отдельных больных предсердные или желудочковые аритмии могут возникать как серьезные клинические проявления даже при отсутствии значительной МР или гемодинамических нарушений. Предшествующие эпизоды остановки сердца и эпизоды устойчивой желудочковой тахикардии являются мощными предикторами ВСС у пациентов с ПМК. Другие признаки, такие как электрокардиографические отклонения (удлинение интервала QT, нарушения реполяризации), дрожание митральной створки, значительная МР, дисфункция ЛЖ или наличие желудочкового фиброза также были выделены как потенциальные предикторы ВСС [14][15]. На сегодняшний день широко обсуждается роль ПМК в развитии ВСС из-за высокой распространенности первого в общей популяции, но нет конкретных рекомендаций по стратификации риска у пациентов, а также проблема детально не описана в действующих руководствах [16]. Уточнение факторов риска и выявление механизмов, вызываемых и связанных со злокачественными аритмиями, имеют первостепенное клиническое значение при ведении пациентов с ПМК.

Развитие желудочковой аритмии при ПМК, по-видимому, обусловлено фиброзом ЛЖ и миксоматозной болезнью. С целью выявления особенностей, связанных с рубцово-фиброзными изменениями, вызванными растяжением, и аритмогенным ПМК Perazzolo MM, et al. провели исследование по морфологической оценке МК с особым акцентом на ДМК. Они изучили две отдельные группы пациентов: с аритмией и со случаями ВСС. Помимо прямого наблюдения, клинических данных, использовалась магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца как для выявления фиброза миокарда, так и для морфологической оценки. Авторы также проанализировали корреляцию аускультативных и клинических данных, чтобы разработать комплексный прогностический сценарий для выявления пациентов с ПМК высокого риска и серьезными аритмиями [17]. В общей сложности были обследованы 36 пациентов с аритмогенным ПМК (медиана возраста 44 года) при помощи МРТ с поздним гадолиниевым усилением ЛЖ, с отсутствием или незначительной МР, а также 16 пациентов с ПМК (медиана возраста 40 лет) без усиления (контрольная группа). Сложные желудочковые аритмии включали фибрилляцию желудочков и устойчивую или неустойчивую желудочковую тахикардии. В патологоанатомическую группу исследования в качестве контроля были включены жертвы ВСС с ПМК и фиброзом ЛЖ, а также сердца от пациентов того же пола и возраста, которые внезапно умерли в результате экстракардиальных причин. По результатам исследования, при выявлении очагового фиброза примерно у половины больных ПМК не было установлено взаимосвязи между степенью дисфункции клапана и развитием угрожающих желудочковых нарушений ритма сердца.

В своем исследовании Perazzolo MM, et al. также показали связь между ДМК и наличием боли в груди, дисфункцией митрального кольца (парадоксальное систолическое увеличение диаметра митрального кольца), увеличением частоты желудочковой экстрасистолии и неустойчивых желудочковых аритмий у пациентов с ПМК и различной степенью МР. Чем шире была величина ДМК, тем выше была частота неустойчивых желудочковых аритмий. ДМК >8,5 мм предсказывала неустойчивые желудочковые аритмии с чувствительностью 67% и специфичностью 83%. Фактически, ДМК была частым признаком у пациентов с аритмогенным ПМК (36/52, 69%) и в случаях ВСС с фиброзом ЛЖ. Никакого конкретного порога ДМК для различения пациентов с аритмогенным ПМК выявлено не было [17].

Dejgaard LA, et al. по результатам МРТ сердца 116 пациентов с ПМК и дизъюнкцией сообщили о средней медианной длине ДМК в 3,0 мм. При этом, диапазон показателей варьировал от 0 до 7,0 мм. Также установлено, что пациенты с тяжелыми аритмическими событиями имели более низкую фракцию выброса, выраженный фиброз папиллярных мышц — 4 (36%) vs 6 (9%) (p=0,03) [18].

Такой широкий диапазон полученных значений длины ДМК может быть объяснен различиями, связанными с используемым методом измерения, техническими особенностями визуализации (ограниченное пространственное и временнóе разрешение), сложностью определения границ ДМК (разделение между стенкой левого предсердия (ЛП), МК и передней стенки ЛЖ), а также различиями в популяциях пациентов.

Механизмы желудочковых аритмий у пациентов с ПМК остаются не до конца изученными. В своем обзоре Niarchou A, et al. обсуждают возможную роль так называемых экстраклапанных факторов (дисфункция вегетативной нервной системы, аномалии проводящей системы, фиброзно-мышечная дисплазия мелких коронарных артериол и кардиомиопатии), особенностей ПМК (чрезмерное растяжение сосочковых мышц за выпадающие створки, механическая стимуляция эндокарда удлиненными хордами, диастолическая деполяризация мышечных волокон в избыточных створках с запускаемым повторяющимся автоматизмом), желудочковых субстратов (фиброз ЛЖ на уровне сосочковых мышц и базальной заднелатеральной стенки) и структурных аномалий МК (дилатация митрального кольца, удлиненная митральная створка) [19].

МС. МС является пороком сердца со сравнительно меньшей частотой встречаемости. МС можно разделить на две большие группы: первая группа — ревматический МС (РМС), который возникает в результате РБС, а также является частым осложнением рассеянного склероза. РМС хорошо изучен и имеет установленные диагностические и терапевтические подходы. Вторая группа — неревматический МС, он включает в себя различные патологии, в т.ч. дегенеративный МС вследствие кальцификации митрального кольца или клапана, радиационно-индуцированный МС и врожденный МС [20].

МС характеризуется сужением отверстия МК, нормальный диаметр которого составляет от 4 до 6 см2. Симптомы РМС обычно возникают при площади митрального кольца ≤1,5 см2. Структурные и функциональные изменения МК приводят к обструкции диастолического кровотока из ЛП в ЛЖ. Градиент трансмитрального давления увеличивается при уменьшении площади митрального кольца, более высокой скорости кровотока и тахиаритмиях. Со временем увеличение градиента вызывает повышение давления в ЛП, легочных венах и легочной артерии, а также к снижению сердечного выброса, что приводит к одышке при нагрузке и усталости.

Кальциноз митрального кольца (КМК) является результатом дегенеративного процесса и обычно связан с возрастом, женским полом, распространенными сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как артериальная гипертония, сахарный диабет и ИБС. По оценкам, КМК поражает 9% женщин и 3% мужчин >60 лет. КМК особенно часто встречается у пациентов с хронической болезнью почек, где он может проявляться в более молодом возрасте, а его распространенность увеличивается по мере снижения функции почек. При терминальной стадии болезни почек у ~40% пациентов развивается КМК. В патофизиологии КМК имеют значение множество этиологических моментов: нарушения метаболизма кальция и фосфатов, повышенный гемодинамический стресс и атеросклероз. Кальциноз митрального кольца или МК преимущественно поражает заднюю часть кольца и характеризуется отложением кальция между задней стенкой ЛЖ и задней створкой МК. Вовлечение передней части митрального кольца встречается реже и может быть признаком запущенного заболевания. В исследовании, включавшем 155 пациентов (возраст ≥65 лет), неконтрастные МСКТ-изображения (полученные с помощью мультиспиральной компьютерной томографии) показали изолированное поражение заднего кольца у 33% исследуемой популяции по сравнению с 5% случаев поражения передней части кольца и 11% в обоих местах. Распространение кальциноза может наблюдаться на миокард, АК, хорды, сосочковые мышцы и створки МК [20].

Радикальное хирургическое или транскатетерное лечение изолированного КМК проводится редко и чаще всего при тяжелом симптоматическом рассеянном склерозе. Хирургическое лечение сопряжено с высокой смертностью, поскольку большинство пациентов являются пожилыми людьми с множественными сопутствующими заболеваниями. Технически операция при КМК затруднена из-за высокой степени кальциноза, который может выходить за пределы фиброзного кольца и затрагивать соседние стенки предсердий или желудочков. Потенциальные осложнения хирургического вмешательства включают развитие полной атриовентрикулярной (АВ) блокады, разрыв желудочка, повреждение коронарного синуса или левой огибающей артерии, системную эмболию и острую клапанную недостаточность. Имплантация клапана в сильно кальцинированное кольцо может привести к значительной парапротезной регургитации, что повышает риск необходимости повторного вмешательства. Механическая декальцинация может ослабить кольцо и повысить риск нарушения AВ-проводимости. Были предложены различные методы кольцевой реконструкции, но все они имеют более высокую оперативную сложность и требуют высококвалифицированных специалистов. Более консервативный подход "сохранение против резекции" может быть рассмотрен, если риск осложнений считается высоким. Практически, хирургическая замена клапана показана и проводится чаще, чем его восстановление (пластика) [21][22].

В последнее десятилетие чаще применяются транскатетерные вмешательства на МК, особенно для лечения пациентов с высоким хирургическим риском. В данном случае используется специальный АВ-протез. В 2015г был завершен международный регистр транскатетерной имплантации МК. В него был включен 521 пациент с симптомами и значительной дисфункцией МК (стеноз, регургитация, либо сочетание) с высоким хирургическим риском, и в 11,1% транскатетерной имплантации МК проведена при нативном стенозе. Адекватное функционирование протеза через 30 дней составило 77,2% в целом, и 53,4% в группе больных с КМК [23].

АС. АС является наиболее распространенным приобретенным пороком сердца. На его долю приходится ~35% умеренных и тяжелых заболеваний нативных клапанов, и чаще всего порок имеет дегенеративную природу. По оценкам, распространенность АС составляет 33,9% среди европейцев старше 75 лет. С учетом старения населения ожидается, что в будущем распространенность будет расти [8].

АС чаще всего возникает из-за дегенеративного процесса в АК, связанного с возрастом, врожденной аномальной морфологией (например, двустворчатый АК) или РБС и завершается обширной кальцификацией клапана. Считается, что дегенеративный кальцинирующий АС является результатом длительной нагрузки на створки, что приводит к сложным пролиферативным и воспалительным изменениям, сходным с атеросклерозом. Таким образом, факторы риска АС аналогичны атеросклерозу (повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, сахарный диабет, курение и артериальная гипертония) и ИБС. Отложения кальция в основании створок клапана еще больше ухудшают их подвижность, что может спровоцировать слияние спаек и еще больше затруднит эффективное открытие клапана [24]. Ревматический АС в развитых странах встречается редко и обычно возникает в сочетании с пороком МК. В отличие от кальцинированного АС, ревматический характеризуется спаечным сращением. Другие факторы, способствующие развитию АС, включают лучевую терапию при процессах в средостении, почечную недостаточность, семейную гиперхолестеринемию и нарушения метаболизма кальция. В некоторых случаях АС может быть обусловлен генетическими аномалиями. В частности, семейная кластеризация наблюдается как при двустворчатом, так и при трехстворчатом АС. Было показано, что мутации гена NOTCH1 влияют на отложение кальция в семьях с аутосомно-доминантным АС, а полногеномное исследование ассоциаций продемонстрировало связь между однонуклеотидными полиморфизмами в гене липопротеина(а) и кальцификацией АК. Нарушение внутрисердечной гемодинамики характеризуется сужением АВ-отверстия, что приводит к увеличению градиента давления на АК. Повышенный трансклапанный градиент увеличивает постнагрузку на ЛЖ. Компенсаторное увеличение толщины стенки ЛЖ за счет концентрической гипертрофии ЛЖ изначально нормализует напряжение стенки и компенсирует постнагрузку в соответствии с законом Лапласа, тем самым поддерживая фракцию выброса и ударный объем. Стойко повышенная постнагрузка и напряжение стенки ЛЖ с гипертрофией приводят к ее фиброзу, что в конечном итоге способствует формированию систолической недостаточности ЛЖ, снижению выброса и клинической декомпенсации [25].

Показаниями к вмешательству, согласно рекомендациям класса 1, являются:

— тяжелый АС (включая классический и парадоксальный АС с низким потоком и низким градиентом) и одышка при физической нагрузке, наличие сердечной недостаточности, стенокардия, обмороки в анамнезе или при тесте с физической нагрузкой;

— бессимптомный тяжелый АС с умеренно сниженной фракцией выброса ЛЖ <50%;

— бессимптомные пациенты с тяжелым АС, перенесшие операцию на сердце по другим показаниям, например, аортокоронарное шунтирование.

У пациентов с симптомами, перенесших протезирование АК, улучшается выживаемость, качество жизни и систолическая функция ЛЖ. Показания класса 2а рекомендаций для протезирования АК включают бессимптомных пациентов с тяжелым АС и снижением толерантности к физической нагрузке или падение артериального давления при физической нагрузке ≥10 мм рт.ст., уровень натрийуретического пептида в плазме >3-х нормальных значений, или увеличение скорости кровотока через АК ≥0,3 м/с/год, а также крайне тяжелый АС с трансклапанной скоростью ≥5 м/с. Показаниями класса 2b согласно рекомендациям для протезирования являются пациенты с тяжелым АС и прогрессирующим снижением фракции выброса ЛЖ по крайней мере в 3-х последовательных визуализирующих исследованиях до <60%, а также пациенты с умеренным АС, перенесшие кардиохирургические вмешательства по другим показаниям. Продолжаются дебаты относительно ценности транскатетерной имплантации АК на фоне умеренного АС со сниженной функцией ЛЖ, как, например, в продолжающемся исследовании TAVR UNLOAD (Transcatheter Aortic Valve Replacement in Patients with Systolic Heart Failure and Moderate Aortic Stenosis) [26].

Нарушения ритма сердца при пороках

Суправентрикулярные тахикардии (СВТ). Как и в общей популяции, основные механизмы СВТ у пациентов с приобретенными пороками сердца включают ри-энтри, повышенный автоматизм и вызванную активность. Макрориентри-контуры включают пейсмекер-опосредованную AВ-реципрокную тахикардию, AВ-узловую реципрокную тахикардию и внутрипредсердную реципрокную тахикардию (ВРТ), которая включает также типичное трепетание предсердий.

Из клинически значимых пароксизмальных СВТ самая распространенная — пароксизмальная АВ-узловая реципрокная (ри-ентри) тахикардия, составляющая около половины всех случаев наджелудочковых тахикардий. АВ-узловая реципрокная (ри-ентри) тахикардия обычно дебютирует в возрасте до 40 лет у лиц без признаков органического заболевания сердечно-сосудистой системы, однако нередки случаи их возникновения в зрелом и пожилом возрасте, чаще у женщин. У лиц же с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и пороками сердца, в частности, чаще регистрируются ВРТ (около 10-15% всех случаев СВТ). Данный тип СВТ в большинстве случаев характерен для врожденных пороков сердца, для приобретенной клапанной патологии по встречаемости сопоставим с общей популяцией.

ВРТ характеризуется как макрориентрантная предсердная тахикардия, отличная от обычного трепетания предсердий. ВРТ редко встречается у здоровых и в основном является поздним осложнением при многих клапанных заболеваниях, а также ИБС. Как и трепетание предсердий, она имеет стабильную длину цикла и морфологию зубца P. Распространенность аритмии среди пациентов, перенесших хирургические процедуры, включающие восстановление предсердий, указывает на особую зависимость от хирургического воздействия. На моделях животных были продемонстрированы послеоперационные тахиаритмии, сходные с теми, которые наблюдается у лиц в т.ч. с клапанной патологией [27].

ФП. ФП встречается у 25-30% пациентов с ИБС и дегенеративными поражениями клапанов. В то же время доказано, что ФП чаще развивается именно при поражении левого АВ клапана. Принципы ведения данной категории пациентов отличаются от таковых при других патологиях сердечно-сосудистой системы и включают антикоагулянтную терапию, в основном с применением антагониста витамина К (варфарин), а не прямые антикоагулянты, и в большинстве случаев рассматривается контроль частоты ритма, а не контроль ритма. Антиаритмические препараты (ААП) 1С класса не являются препаратами первого выбора, в связи с риском развития проаритмических эффектов. При симптоматической ФП с влиянием на гемодинамику рассматривается терапия ААП 3 класса. Если синусовый ритм гемодинамически предпочтителен при ИБС, то в случаях клапанной патологии данная цель не имеет первостепенного значения ввиду очень низкой вероятности "удержания синусового ритма". Возникновение ФП у пациентов, которые также страдают ВРT, снижает вероятность того, что транскатетерные методы лечения будут эффективны, и может побудить к рассмотрению вопроса о хирургической процедуре "Лабиринт", хотя об ее эффективности при ФП у больных пороками сердца однозначно судить сложно ввиду малочисленности исследований [28]. Использование внутренних предсердных дефибрилляторов и аблация очагов ФП в легочных венах при клапанных заболеваниях также остаются малоизученными.

Желудочковые аритмии. Доступен значительный объем данных о естественном течении желудочковых аритмий и клинических исходах среди пациентов с пороками сердца из-за их распространенности среди взрослых пациентов с ИБС и некоронарогенными заболеваниями, а также повышенной заболеваемости желудочковыми нарушениями ритма сердца. В настоящее время общепризнанным является гипотеза о том, что, как и в случае с ВРT, желудочковая тахикардия (ЖТ) при пороках включает макрориентрийный контур, зависящий от анатомического препятствия, в данном случае участка выносящего тракта правого желудочка и/или межжелудочковой перегородки [29].

Прогноз пациентов с ЖТ изучен в когорте лиц, в т.ч. перенесших хирургические вмешательства. Внезапная смерть и ЖТ встречались с частотой 1-2% в течение 5 лет среди молодых людей и общей распространенностью до 3-6%. Так, например, у взрослых пациентов устойчивая мономорфная ЖТ встречается редко, но подобная ЖТ индуцируется программированной стимуляцией у 15-30% больных, а в 20-30% случаев после восстановительной операции может иметь место дисфункция синусового узла [30].

Нарушения проводимости сердца. Нарушения межжелудочковой проводимости, особенно блокада правой ножки пучка Гиса, очень часто встречаются после операций по поводу коррекции клапанной патологии. Полная послеоперационная блокада сердца может возникать либо в результате прямого хирургического повреждения ответственной проводящей системы, либо в результате непрямого повреждения вследствие воспалительной реакции. Обычно это связано с хирургическими манипуляциями на межжелудочковой перегородке. Обзор клинических исходов до появления систем электростимуляции, подходящих для пациентов с ИБС, показал, что развитие послеоперационной блокады сердца характеризовалось высоким риском смерти даже при наличии ускользающего ритма [31].

Полная блокада сердца также возникает спонтанно у пациентов с некоторыми структурными пороками сердца. Это может быть вызвано аберрантной анатомией АВ-узла и пучка Гиса у этих пациентов, что делает их уязвимыми для случайного хирургического воздействия [31].

Синдром слабости синусового узла (СССУ). Дисфункция или СССУ объединяет целый спектр аритмий, включающий синусовую брадикардию, остановку синусового узла, синоатриальную блокаду и пароксизмальные наджелудочковые тахиаритмии, сменяющиеся периодами брадикардии и/или асистолии [32]. Пациенты могут иметь симптомы тахикардии, брадикардии или те и другие одновременно. Связь симптомов с аритмией устанавливается при помощи суточного мониторирования ЭКГ. Определение этой связи может быть затруднительным в связи с преходящим характером эпизодов аритмий. В этом случае пациенту может быть предложено пройти чреспищеводное электрофизиологическое исследование. Нарушенная функция синусового узла может характеризоваться удлинением корригированного времени восстановления функции синусно-предсердного узла или времени синоатриального проведения. Однако стоит отметить, что информативность электрофизиологических исследований ограничена низкой чувствительностью и специфичностью метода [33].

При суточном мониторировании ритма сердца паузы чаще наблюдаются во время сна, при этом продолжительность пауз и их клиническая значимость однозначно не определены. Если они связаны с апноэ во время сна, необходимо в первую очередь лечить апноэ. Хотя СССУ зачастую является первичным показанием для имплантации постоянного электрического кардиостимулятора (ЭКС), перманентная стимуляция у этих пациентов не обязательно приводит к улучшению выживаемости, тогда как симптомы брадикардии могут исчезать.

Медикаментозное лечение нарушений ритма при поражении клапанного аппарата сердца

Несмотря на успешное применение антиаритмических препаратов для купирования пароксизмов, клинический опыт в целом показал, что лечение антиаритмическими препаратами вряд ли эффективно подавит рецидивы аритмии, например, ВРТ. Экспериментальные модели по изучению процессов ри-энтри в предсердиях дали хорошее понимание потенциальных благотворных эффектов препаратов классов 1C и 3, которые помогают подавить симптомные аритмии у отдельных пациентов. Однако, проаритмия и неблагоприятное воздействие на функцию желудочков и АВ-узла могут ограничивать их ценность. Новые ААП с активностью, характерной для 3-го класса ААП, не нашли широкого применения при лечении ВРТ [34].

Предсердные аритмии при клапанных пороках встречаются часто и раннее применение амиодарона обычно эффективно у многих пациентов, в т.ч с патологией правого желудочка. Лечение стойких аритмий может оказаться сложной задачей и требует советов и рекомендаций со стороны электрофизиологов.

В повседневной практике любой специалист может столкнуться с необходимостью неотложной помощи при развитии СВТ неясного генеза с узкими комплексами QRS, в т.ч. у гемодинамически нестабильных пациентов. Согласно рекомендациям, при неэффективности вагусных приемов пациентам со стабильной гемодинамикой рекомендуется внутривенное введение ААП. Препаратом выбора является аденозин, 10-20-30 мг внутривенно, болюсом). При неэффективности вагусных приемов и аденозина для восстановления синусового ритма (СР) рекомендуется внутривенное введение верапамила или дилтиазема. При неэффективности ААП для восстановления синусового ритма или контроля частоты сердечных сокращений рекомендуется синхронизированная электроимпульсная терапия [35].

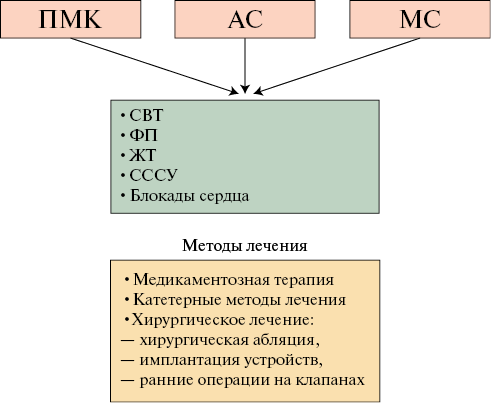

Медикаментозная терапия при выписке из больницы для многих пациентов, перенесших операцию на клапане, часто включает терапию β-блокаторами. При угнетении систолической функции желудочков необходимо назначать весь набор препаратов, показанных при лечении хронической сердечной недостаточности. Кратковременный прием силденафила (6-8 нед.) можно рассмотреть у пациентов с нарушением функции правого желудочка, хотя доказательства в пользу этой стратегии отсутствуют. Назначение курсовой терапии амиодароном в течение 2-3 мес. также можно рассмотреть при наличии преходящих предсердных или желудочковых аритмий. В то же время необходимо помнить о необходимости участия электрофизиологов, чтобы гарантировать выбор наилучшего режима комбинированной терапии (рисунок 1). Поскольку аритмии, как предсердные, так и, в меньшей степени, желудочковые, являются наиболее частым поздним осложнением хирургических вмешательств почти при всех пороках сердца, необходимо надлежащее наблюдение за нарушениями ритма сердца на протяжении всей жизни (ЭКГ, холтеровское мониторирование и селективные электрофизиологические исследования с соответствующими нагрузочными тестами).

Рис. 1 Нарушения ритма и проводимости при пороках сердца.

Примечание: АС — аортальный стеноз, ЖТ — желудочковая терапия, МС — митральный стеноз, ПМК — пролапс митрального клапана, СВТ — суправентрикулярные тахикардии, СССУ — синдром слабости синусового узла, ФП — фибрилляция предсердий.

Немедикаментозные и хирургические методы лечения нарушений ритма при поражении клапанного аппарата сердца

Катетерная аблация. Как было указано, ВРТ представляет собой форму макрориентри-предсердной тахикардии, при которой цепь ри-энтри может замыкаться вокруг любых морфологических очагов, затрагивающих проводящие пути сердца (рубцы после атриотомий, на перегородках, заплаты и т.д.), и часто включает типичный перешеек трепетания предсердий в правом предсердии или другие области медленной предсердной проводимости. Целью аблационной терапии является устранение участков с нарушенной проводимостью, тем самым, устранение медленной проводимости, которая способствует возвратной аритмии. Методом выбора при катетерном лечении аритмии обычно являются радиочастотная или криоаблация, и в ретроспективе было показано, что оба метода относительно эквивалентны. Однако для того, чтобы аблация была эффективной, необходимо вызвать трансмуральное поражение, вызывающее полную блокировку проводимости, поскольку любой разрыв в линии аблации может служить очагом для ВРТ. И в то же время, важно свести к минимуму потенциальное повреждение соседних структур при проведении аблации.

Анатомическими ориентирами, представляющими интерес, являются нижняя полая вена, трикуспидальный клапан, коронарный синус, ушко правого предсердия и овальная ямка. Контур цепи ВРТ часто затрагивает кавотрискупидальный перешеек правого предсердия, между кольцом трехстворчатого клапана, коронарным синусом и нижней полой веной, и прицельная аблация в этой области может быть весьма эффективной. Целью хирургической аблации является создание линий блокады между этими структурами (процедура правостороннего "Лабиринта"), поскольку ВРТ требует большой массы и участка предсердий для поддержания возвратного контура. Морфологические изменения, например, при сопутствующей ИБС, могут осложнять аблационный подход, при котором хирург должен создать индивидуальный набор поражений для успешной аблации, включающий рубцы, пятна и блоки. Для создания поражений можно использовать традиционный метод "выкройки и сшивания", энергию криоаблации, радиочастотную энергию, либо альтернативный источник энергии (например, микроволновую энергию), при этом наиболее важным фактором успеха является создание трансмуральных структур поражения [36].

Другие типы тахикардий также могут играть роль в предоперационном и послеоперационном ведении пациентов с пороками сердца. Наблюдается фокальная или автоматическая предсердная тахикардия (также известная как эктопическая предсердная тахикардия). Этот тип тахикардии может разрешиться после резекции и уменьшения объема предсердной ткани, поскольку растяжение и рубцевание предсердий могут играть роль в патогенезе этой разновидности аритмии. Очаговые предсердные тахикардии могут наблюдаться в послеоперационном периоде после операций на сердце, особенно у пациентов, перенесших обширные операции на тканях предсердий. Подобные тахикардии могут разрешиться спонтанно, особенно если они возникают в течение 24 ч после операции, но симптоматические тахикардии, возникающие позже 3-4 дней после операции, вероятно, будут длительными состояниями, требующими вмешательства. Дополнительные пути являются редкой причиной наджелудочковой тахикардии, ввиду чего подходы к лечению в значительной степени перешли к транскатетерной радиочастотной аблации или криоаблации. По этой причине важно рассмотреть возможность аблационной терапии до хирургического вмешательства, если операция ограничит доступ к сердцу (например, при кавопульмональном анастомозе) или к кольцу трехстворчатого клапана или МК. Некоторые центры рекомендуют рутинную предоперационную электрофизиологическую оценку перед операцией у пациентов с высоким риском аритмий [37].

ФП, как правило, наблюдается у возрастных пациентов, перенесших какие-либо вмешательства, а также с систолической и диастолической дисфункцией желудочков. Целью лечения ФП является устранение потенциальных субстратов аритмии, которые часто локализуются в левом предсердии, поддержание функции синусового узла и предсердной функции. Хирургические подходы традиционно включают операции "Лабиринт Кокса III", "Лабиринт левого предсердия" и биатриальный метод [38]. Поскольку дисфункция синусового узла может играть роль в развитии ФП, для снижения частоты пароксизмов часто используется кардиостимуляторная терапия в сочетании с хирургической аблацией. Транскатетерные методы, как правило, сложны и требуют транссептальной или трансперегородочной перфорации, а хирургические методы аблации, как правило, более эффективны, чем катетерная аблация у пациентов с сопутствующей ИБС. Как и при ВРТ-аблации, доступно множество различных методов, включая методы разрезания и сшивания, а также подходы, основанные на радиочастотной, микроволновой или криоаблации, причем каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. "Лабиринт левого предсердия" ориентирован на изоляцию легочных вен и разделение контуров повторного входа от перешейка левого предсердно-желудочкового клапана, коронарного синуса и пучка Бахмана. Лигирование ушка левого предсердия обычно включается в "Лабиринт левого предсердия"", чтобы удалить его как потенциальный источник тромбоэмболии [39].

Пациентам с известными аритмиями следует лечить аритмии до или во время операции. Однако целесообразность профилактических операций по поводу нарушений ритма сердца зависит от риска развития аритмии у конкретного пациента, который, в первую очередь, зависит от диагноза и типа поражения клапана. Важно отметить, что соображения по поводу профилактических процедур должны включать оценку эффективности, простоту процедуры и способность минимизировать частоту осложнений или сопутствующих заболеваний [40]. Стоит отметить, что методы аблации хоть и помогают предотвращать аритмии, существует риск их потенциального проаритмического эффекта, поскольку в конечном итоге электрические связи восстанавливаются через созданные линии блокады, а также есть опасения по поводу нарушения предсердной синхронности из-за создания линий блока проводимости.

Постоянная электрокардиостимуляция. Дисфункция синусового узла является распространенной проблемой не только у пациентов с ИБС, она имеет место при ряде некоронарогенных заболеваний миокарда, а также может являться результатам хирургических вмешательств на клапанах, которые могли оказать влияние на структуру или артерию синусового узла. Благодаря новым хирургическим методам и лучшему пониманию анатомии сердца, частота хирургически созданной АВ-блокады невелика, но продолжает оставаться проблемой после восстановительных вмешательств [34]. В современную эпоху частота послеоперационной блокады сердца, требующей установки постоянного ЭКС низкая (~1,5%). Послеоперационная АВ-блокада является, согласно рекомендациям, показанием класса I для установки ЭКС из-за высокого риска смерти в этой популяции, независимо от частоты выскальзывания узла или стабильности пациента. Установка ЭКС должна рассматриваться у пациентов с нарушениями гемодинамики вследствие дисфункции синусового узла. Имплантация ЭКС также может рассматриваться у лиц не только с ИБС, у которых частота сердечных сокращений в покое <40 уд./мин или имеют место паузы >3000 мсек [34].

Электроды можно имплантировать трансвенозно через венозную систему в предсердие или желудочек или эпикардиально. Эпикардиальный доступ обычно используется у более молодых пациентов или у пациентов с ограниченным венозным доступом к сердцу. После установки трансвенозного электрода у 25% всех пациентов в среднем через 6,5 лет после имплантации возникает полная или частичная обструкция. Эпикардиальная же установка сохраняет венозный доступ к сердцу, когда необходимо разместить в будущем новые электроды. Эпикардиальные электроды также устанавливаются, когда существует необходимость в желудочковом электроде при наличии механического АВ-клапана (показания класса I рекомендаций) [40].

Необходимо помнить, что у пациентов детского возраста электроды кардиостимулятора служат не так долго, как у взрослых, из-за высокого уровня физической активности, а также роста организма. Согласно результатам исследования [41], работоспособность эпикардиальных предсердных электродов составила 99% через 1 год и 72% через 10 лет, в то время как эпикардиальные желудочковые электроды функционировали в 97 и 60% случаев спустя 1 год и 10 лет, соответственно.

Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД). Желудочковые аритмии представляют собой серьезную проблему для пациентов не только с ИБС. Если наджелудочковые аритмии характеризуются симптомами, в т.ч. тяжелыми, то желудочковые аритмии потенциально могут привести к ВСС. Хотя антиаритмическая, в т.ч. катетерная терапия могут снизить частоту желудочковых аритмий, на сегодняшний день наиболее эффективной терапией для снижения частоты ВСС является установка ИКД. Если критерии установки ИКД у взрослых, определенные в ходе многочисленных крупных исследований, хорошо известны, то показания к установке ИКД у пациентов неишемической этиологии носят противоречивый характер. Рекомендации по имплантируемым устройствам у детей и взрослых пересматриваются по мере того, как растет число пациентов с риском внезапной смерти, с постепенным расширением показаний для их установки. Согласно рекомендациям Американского колледжа кардиологов/Американской кардиологической ассоциации/Общества сердечного ритма 2017г, ИКД показан любому человеку, пережившему остановку сердца из-за желудочковой аритмии, если нет полностью обратимой причины [42]. ИКД также показан пациентам при структурных заболеваниях сердца и спонтанной устойчивой ЖТ или пациентам с обмороками неустановленного генеза с клинически значимыми устойчивыми желудочковыми аритмиями, индуцируемыми при электрофизиологическом исследовании. Имплантацию ИКД также следует рассматривать у пациентов с низкой фракцией выброса желудочков, поскольку эти пациенты подвергаются риску внезапной смерти, а также у пациентов с обмороками и прогрессирующими структурными заболеваниями сердца, у которых тщательные инвазивные и неинвазивные исследования не смогли определить причину.

Существует несколько различных методов установки ИКД. Традиционный трансвенозный путь с использованием подключичной вены является наиболее распространенным способом введения электрода ИКД в желудочек. Однако, как и в случае с ЭКС, наличие внутрисердечного шунтирования или небольшая масса тела пациента могут потребовать установки эпикардиальной системы. Важно учитывать необходимость установки ИКД перед плановой кардиохирургической операцией, поскольку эпикардиальный доступ может быть лучшей конфигурацией устройства у пациентов с дилатацией полостей сердца, либо с выраженными органическими изменениями. Эпикардиальные системы могут быть установлены с использованием стандартного эпикардиального электрода со специальной катушкой, помещенной в перикард, после чего электроды туннелируют в специальный карман в брюшной полости, где размещается генератор ИКД. Этот метод эффективен при низких порогах дефибрилляции и может быть осуществлен даже минимально инвазивным способом [43].

Заключение

Несмотря на изученность проблемы приобретенных пороков сердца, остаются вопросы, касающиеся сопряженных состояний и аритмических осложнений. Если современное понимание природы аритмий у взрослых больных ИБС относительно полно сложилось, благодаря накопленным знаниям и применению инновационных методов лечения, то у пациентов с клапанной патологией целый ряд вопросов остаются малоизученными. Малочисленность исследований и анатомическое разнообразие данной патологии создают трудности в систематизации имеющихся знаний в виде конкретных рекомендаций. Тем не менее, модели на животных и применение развивающихся терапевтических технологий предоставили нам ценную информацию об анатомических основах аритмии в этой группе больных и помогли понять некоторые проблемы предотвращения их рецидивов. Разработка методов изучения основных патофизиологических изменений как в миокарде, так и эндокарде, приводящих к аритмиям, поможет сосредоточить дальнейшие усилия на улучшении диагностики и результатов лечения.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Чулков В. С., Гаврилова Е. С., Чулков В. С. и др. Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: акцент на коррекцию поведенческих факторов риска. Российский кардиологический журнал. 2021;26(3S):4278. doi:10.15829/1560-4071-2021-4278.

2. Погосова Н. В., Бойцов С. А. Профилактическая кардиология 2024: состояние проблемы и перспективы развития. Кардиология. 2024;64(1):4-13. doi:10.18087/cardio.2024.1.n2636.

3. Рекомендации ESC/EACTS по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца. Российский кардиологический журнал. 2022;27(7):5160. doi:10.15829/1560-4071-2022-5160.

4. Бокерия Л. А., Рубцов П. П. Синдром наджелудочковых аритмий у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца. Анналы аритмологии. 2020;17(4):247-55. doi:10.15275/annaritmol.2020.4.4.

5. Kumar A, Avishay DM, Jones CR, et al. Sudden cardiac death: epidemiology, pathogenesis and management. Rev Cardiovasc Med. 2021;22(1):147-58. doi:10.31083/j.rcm.2021.01.207.

6. Cardiology: national guidelines. 2nd edition, revised and enlarged. edited by E. V. Shlyakhto. Moscow: GEOTAR-Media, 2022. 800 p. (In Russ.)

7. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. ESC/EACTS Scientific Document Group. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43(7):561-632. doi:10.1093/eurheartj/ehab395.

8. Iung B, Delgado V, Rosenhek R, et al. Contemporary Pre sentation and Management of Valvular Heart Disease: The EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease II Survey. Circulation. 2019;140(14):1156-69. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041080.

9. Peters AS, Duggan JP, Trachiotis GD, et al. Epidemiology of Valvular Heart Disease. Surg Clin North Am. 2022;102(3):517-28. doi:10.1016/j.suc.2022.01.008.

10. Дрень Е. В., Ляпина И. Н., Печерина Т. Б. и др. Фенотип современного пациента с приобретёнными пороками клапанов сердца: обзор литературы. CardioСоматика. 2023;14(4):269-82. doi:10.17816/CS601825.

11. Rajani R, Klein JL. Infective endocarditis: A contemporary update. Clin Med. 2020;20(1):31-5. doi:10.7861/clinmed.cme.20.1.1.

12. Ruan R, Liu X, Zhang Y, et al. Global, Regional, and National Advances Toward the Management of Rheumatic Heart Disease Based on the Global Burden of Disease Study 2019. J Am Heart Assoc. 2023;12(13):e028921. doi:10.1161/JAHA.122.028921.

13. Faletra FF, la Franca E. Mitral Valve Prolapse, Mitral Annular Disjunction, and Arrhythmias. JACC Cardiovasc Interv. 2023;16(23):2850-53. doi:10.1016/j.jcin.2023.11.006.

14. Essayagh B, Sabbag A, Antoine C, et al. Presentation and Outcome of Arrhythmic Mitral Valve Prolapse. J Am Coll Cardiol. 2020;76(6):637-49. doi:10.1016/j.jacc.2020.06.029.

15. Nagata Y, Bertrand PB, Levine RA. Malignant Mitral Valve Prolapse: Risk and Prevention of Sudden Cardiac Death. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2022;24(5):61-86. doi:10.1007/s11936-02200956-3.

16. Tani T, Konda T, Kitai T, et al. Mitral Annular Disjunction-A New Disease Spectrum. Cardiol Clin. 2021;39(2):289-94. doi:10.1016/j. ccl.2021.01.011.

17. Perazzolo MM, Basso C, De Lazzari M, et al. Morphofunctional Abnormalities of Mitral Annulus and Arrhythmic Mitral Valve Prolapse. Circ Cardiovasc Imaging. 2016;9(8):e005030. doi:10.1161/CIRCIMAGING.116.005030.

18. Dejgaard LA, Skjоlsvik ET, Lie ОH, et al. The Mitral Annulus Disjunction Arrhythmic Syndrome. J Am Coll Cardiol. 2018;72(14):1600-9. doi:10.1016/j.jacc.2018.07.070.

19. Niarchou P, Prappa E, Liatakis I, et al. Mitral Valve Prolapse and Mitral Annular Disjunction Arrhythmic Syndromes: Diagnosis, Risk Stratification and Management. Rev Cardiovasc Med. 2022; 23(9):295. doi:10.31083/j.rcm2309295.

20. Al-Taweel A, Almahmoud MF, Khairandish Y, et al. Degenerative mitral valve stenosis: Diagnosis and management. Echocardiography. 2019;36(10):1901-9. doi:10.1111/echo.14495.

21. Cheng R. How to Manage Mitral Stenosis Due to Mitral Annular Calcification. Curr Cardiol Rep. 2021;23(10):148. doi:10.1007/s11886021-01567-3.

22. Alexis SL, Malik AH, Eltematic Review. J Am Heart Assoc. 2021;10(7):e018514. doi:10.1161/JAHA.120.018514.

23. Guerrero M, Dvir D, Himbert D, et al. Transcatheter Mitral Valve Replacement in Native Mitral Valve Disease With Severe Mitral Annular Calcification: Results From the First Multicenter Global Registry. JACC Cardiovasc Interv. 2016;9(13):1361-71. doi:10.1016/j.jcin.2016.04.022.

24. 24. Kanwar A, Thaden JJ, Nkomo VT. Management of Patients With Aortic Valve Stenosis. Mayo Clin Proc. 2018;93(4):488-508. doi:10.1016/j.mayocp.2018.01.020.

25. 25. Joseph J, Naqvi SY, Giri J, et al. Aortic Stenosis: Pathophysiology, Diagnosis, and Therapy. Am J Med. 2017;130(3):253-63. doi:10.1016/j.amjmed.2016.10.005.

26. 26. Marcoff L, Gillam LD. Aortic Stenosis: Risk Stratification and Timing of Surgery. Curr Cardiol Rep. 2023;25(3):89-95. doi:10.1007/s11886-022-01835-w.

27. 27. Leonelli F, Bagliani G, Boriani G, et al. Arrhythmias Originating in the Atria. Card Electrophysiol Clin. 2017;9(3):383-409. doi:10.1016/j.ccep.2017.05.002.

28. 28. Somberg J, Molnar J. Atrial fibrillation and valve disease. Adv Cardiol. 2002;39:39-48. doi:10.1159/000058909.

29. 29. Khairy P. Arrhythmias in Adults With Congenital Heart Disease: What the Practicing Cardiologist Needs to Know. Can J Cardiol. 2019;35(12):1698-707. doi:10.1016/j.cjca.2019.07.009.

30. 30. Haugaa KH, Edvardsen T, Amlie JP. Prediction of life-threatening arrhythmias — still an unresolved problem. Cardiology. 2011; 118(2):129-37. doi:10.1159/000327093.

31. 31. Flowers ME, Garber K, Temples HS. Identifying Congenital Heart Block in Primary Care. J Pediatr Health Care. 2023;37(5):478-83. doi:10.1016/j.pedhc.2023.03.001.

32. 32. Wung SF. Bradyarrhythmias: Clinical Presentation, Diagnosis, and Management. Crit Care Nurs Clin North Am. 2016;28(3):297-308. doi:10.1016/j.cnc.2016.04.003.

33. 33. Chang W, Li G. Clinical review of sick sinus syndrome and atrial fibrillation. Herz. 2022;47(3):244-50. English. doi:10.1007/s00059-021-05046-x.

34. Sidhu S, Marine JE. Evaluating and managing bradycardia. Trends Cardiovasc Med. 2020;30(5):265-72. doi:10.1016/j.tcm.2019.07.001.

35. Юричева Ю. А., Соколов С. Ф., Голицын С. П. и др. Новый антиаритмический препарат III класса ниферидил, как эффективное средство восстановления синусового ритма при персистирующей форме мерцательной аритмии. Вестник аритмологии. 2012;70:32-43.

36. Бокерия А. Л., Голухова Е. З., Попов С. В. и др. Наджелудочковые тахикардии у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4484. doi:10.15829/1560-4071-2021-4484.

37. Carberry T, Tsao S, Chaouki AS. Patient activated anti-tachycardia pacing in adult congenital heart disease. Pacing Clin Electrophysiol. 2022;45(6):711-6. doi:10.1111/pace.14475.

38. Uzzaman MM, Manoly I, Pannikkar M, et al. Surgical treatment of atrial fibrillation in elderly patients undergoing high risk cardiac surgery. J Cardiothorac Surg. 2024;19(1):415. doi:10.1186/s13019-024-02796-7.

39. Wolf RK. Surgical Treatment of Atrial Fibrillation. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2021;17(1):56-64. doi:10.14797/VNDG5944.

40. Cecchin F, Halpern DG. Cardiac Arrhythmias in Adults with Congenital Heart Disease: Pacemakers, Implantable Cardiac Defibrillators, and Cardiac Resynchronization Therapy Devices. Card Electrophysiol Clin. 2017;9(2):319-28. doi:10.1016/j.ccep.2017.02.013.

41. Sherwin ED, Shah MJ. Leadless Pacemakers in Patients with Congenital Heart Disease. Card Electrophysiol Clin. 2023; 15(4): 421-32. doi:10.1016/j.ccep.2023.06.002.

42. Kazmirczak F, Chen KA, Adabag S, et al. Assessment of the 2017 AHA/ACC/HRS Guideline Recommendations for Implantable Cardioverter-Defibrillator Implantation in Cardiac Sarcoidosis. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2019;12(9):e007488. doi:10.1161/CIRCEP.119.007488.

43. Kamp NJ, Al-Khatib SM. The subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator in review. Am Heart J. 2019;217:131-9. doi:10.1016/j.ahj.2019.08.010.10.

Об авторах

Б. У. МардановРоссия

Баходир Умаркулович Марданов — к.м.н., с.н.с. отдела вторичной профилактики ХНИЗ.

Москва

М. Н. Мамедов

Россия

Мехман Ниязи оглы Мамедов — д.м.н., профессор, руководитель отдела вторичной профилактики ХНИЗ.

Москва

Что известно о предмете исследования?

- Глобальное "старение" населения, с одной стороны, и рост заболеваемости и распространённости ревматической болезни сердца с другой, способствуют увеличению числа больных с приобретёнными пороками сердца.

- Проведение крупных эпидемиологических исследований, на основании которых можно было бы с уверенностью говорить о распространённости пороков сердца, сопряжено с рядом трудностей. Последние касаются полиморфной и длительное время не проявляющейся клинической картины заболевания, а также отсутствием унифицированного подхода при включении в исследования.

Что добавляют результаты исследования?

- Показано, что даже незначительные поражения клапанного аппарата могут сопровождаться перегрузкой камер сердца, тем самым, создавая условия для разных механизмов аритмогенеза, и осложняться гемодинамически значимыми и даже фатальными аритмиями.

- Медикаментозная терапия нарушений ритма сердца основывается на типах и механизмах аритмий, независимо от разновидности порока сердца.

- Эффективность и безопасность хирургических и катетерных методов лечения аритмий остаются спорными.

Рецензия

Для цитирования:

Марданов Б.У., Мамедов М.Н. Нарушения ритма сердца у лиц с поражениями клапанного аппарата. Мнение по проблеме. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(7):4276. https://doi.org/10.15829/17288800-2025-4276. EDN: ODZMMU

For citation:

Mardanov B.U., Mamedov M.N. Arrhythmias in individuals with valvular heart disease. Opinion on the problem. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(7):4276. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/17288800-2025-4276. EDN: ODZMMU

JATS XML