Перейти к:

Проспективный регистр острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST в региональном сосудистом центре (CONTRAST). Дизайн исследования и результаты госпитального этапа

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4351

EDN: HKMFRK

Аннотация

Цель. Оценить реальную практику установления диагнозов инфаркт миокарда без подъёма ST (ИМбпST) и нестабильная стенокардия (НС) у больных, поступающих с диагнозом острый коронарный синдром без подъёма ST в региональный сосудистый центр одного из городов Московской области.

Материал и методы. В проспективный регистр CONTRAST (The Registry of Acute Coronary Syndrome without ST-segment Elevation in the Regional Vascular Center), в который включены все пациенты, последовательно поступавшие с диагнозом коронарный синдром без подъёма ST в период с октября 2018 по март 2019гг. При поступлении всем больным проводилась коронароангиография (КАГ). Вопрос о проведении чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) решался в зависимости от результатов КАГ, а также в зависимости от клинического состояния больных, данных электрокардиограммы (ЭКГ), анамнеза. К моменту выполнения КАГ и принятия решения о проведении ЧКВ данные анализа крови на уровень тропонина были неизвестны.

Результаты. В исследование было включено 136 пациентов, из которых 83 (61%) составляли мужчины. Средний возраст больных составил 63,8±10,9 года, варьируя от 38 до 93 лет. При выписке из стационара диагноз НС был установлен у 112 (82,4%) человек и ИМбпST у 24 (17,6%) пациентов. НС чаще регистрировалась у пациентов женского пола по сравнению с ИМбпST — 40,2 vs 33% (р>0,05). ИМбпST, наоборот, чаще регистрировался у мужчин — 66,7 vs 59,8% (р>0,05). Пациенты с ИМбпST были старше, чем пациенты с НС — 69 лет vs 63 года (р=0,011). У пациентов с ИМбпST существенно чаще встречался ранее перенесённый ИМ в анамнезе — 58 vs 32% (р=0,029). По ангиографическим данным пациенты с ИМбпST демонстрировали более высокую частоту многососудистого поражения коронарных артерий — 50 vs 26,8% (р=0,041). Преимущественно у пациентов с ИМбпST наблюдается увеличение уровня тропонина I — 83 vs 50% (р=0,011). У пациентов с НС экстренные ЧКВ осуществлялись существенно реже по сравнению с пациентами, страдающими от ИМбпST — 28 vs 67% (р=0,001). При назначении двойной антиагрегантной терапии в стационаре больным с ИМбпST в качестве второго препарата предпочтение отдавалось тикагрелору — 50 vs 10% (р<0,001), в то время как у пациентов с НС, напротив, чаще применялся клопидогрел — 84 vs 50% (р<0,001).

Заключение. Результаты настоящего исследования позволяют предположить, что при установке окончательного диагноза врачи в большей степени ориентировались на данные анамнеза, тяжесть клинического состояния больных, изменения на ЭКГ и эхокардиографии, выраженность изменений при КАГ. Данные о содержании кардиоспецифического тропонина реже принимались во внимание.

Ключевые слова

Для цитирования:

Марцевич С.Ю., Калайджян Е.П., Загребельный А.В., Бородин А.Н., Кутишенко Н.П., Драпкина О.М. Проспективный регистр острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST в региональном сосудистом центре (CONTRAST). Дизайн исследования и результаты госпитального этапа. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(4):4351. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4351. EDN: HKMFRK

For citation:

Martsevich S.Yu., Kalaydzhyan E.P., Zagrebelny A.V., Borodin A.N., Kutishenko N.P., Drapkina O.M. Prospective registry of non-ST-elevation acute coronary syndrome in a regional vascular center (CONTRAST). Study design and outcomes of the hospital stage. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(4):4351. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4351. EDN: HKMFRK

Введение

Начиная с конца ХХв при обострении течения ишемической болезни сердца стали использовать термин острый коронарный синдром (ОКС), который мог сопровождаться подъемом или отсутствием подъема сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ) [1]. Соотношение между этими двумя видами ОКС постепенно менялось в пользу ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST) или нестабильной стенокардии (НС) [2].

ОКС является лишь предварительным диагнозом, его исходами могут быть инфаркт миокарда (ИМ) с подъёмом ST (ИМпST), ИМ без подъёма ST (ИМбпST), а также НС [1]. Частота НС была достаточно высокой в конце ХХ века, однако с появлением биохимических маркеров ишемии миокарда частота установления этого диагноза постоянно снижалась [3]. Использование кардиоспецифического белка тропонина (Tn), чувствительность которого в отношении выявления некроза миокарда постоянно повышалась, способствовало значительному снижению случаев постановки диагноза НС [4]. Это позволило выдающемуся кардиологу Braunwald E в 2013г сделать вывод о том, что диагноз НС вскоре исчезнет, т.к. любая, по его мнению, длительная ишемия миокарда приводит к его некрозу, который может быть выявлен с помощью высокоспецифического Tn [5].

Реальная клиническая практика, как в нашей стране, так и за рубежом, свидетельствует, что и при повсеместном внедрении определения высокоспецифичного Tn при ОКС диагноз НС продолжает устанавливаться [6], причем его частота значительно варьирует в разных исследованиях. Так, проведенный анализ российских регистров ОКС показал, что частота НС как исхода ОКС варьирует от 5,6% [7] до 55% [8]. Нельзя исключить, что такие значительные различия в частоте установления диагноза НС объясняются неодинаковыми подходами к диагностике этого заболевания в разных лечебных учреждениях.

Цель проспективного исследования — оценить реальную практику установления диагноза ИМбпST и НС у больных, поступающих с диагнозом ОКСбпST в региональный сосудистый центр одного из городов Московской области.

Материал и методы

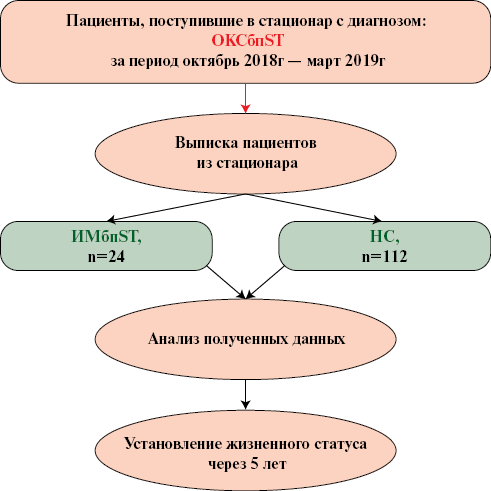

В проспективный регистр CONTRAST (The Registry of Acute Coronary Syndrome without ST-segment Elevation in the Regional Vascular Center) включено 136 пациентов, поступивших в региональный сосудистый центр (РСЦ) г. Сергиев Посад с первого дня его открытия в октябре 2018г по март 2019г с диагнозом ОКСбпST (рисунок 1).

Критерии включения в исследование:

— мужчины и женщины любого возраста, поступившие в стационар с диагнозом ОКСбпST;

— оформленное информированное согласие на обработку персональных данных и согласие на телефонный контакт при проспективном наблюдении.

Критерии невключения:

— больные с подтвержденным ИМпST;

— больные, проживающие вне пределов Московской области и г. Москвы;

— отказ от подписания информированного согласия.

При поступлении в стационар всем больным проводилась коронароангиография (КАГ). Вопрос о проведении чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) решался в зависимости от результатов КАГ, а также в зависимости от клинического состояния больных, данных ЭКГ, анамнеза. На момент решения о целесообразности проведения ЧКВ результаты анализа крови на содержание кардиоспецифического Tn I, который, в конечном итоге, был определен у всех больных, как правило, были неизвестны.

Все данные, полученные при обследовании в стационаре, заносились в специально созданную карту регистра. В нее включались анамнестические данные, клинические и лабораторно-инструментальные показатели на момент госпитализации пациента и в период его пребывания в стационаре. Окончательный диагноз устанавливался при выписке больных из стационара (ИМбпST или НС), на основании действующих клинических рекомендаций на период проведения исследования. В настоящей работе приводится сравнительная характеристика больных с установленными при обследовании в стационаре диагнозами ИМбпST и НС и сравнивается тактика их ведения во время пребывания в стационаре.

Ни один из авторов статьи не принимал участия в установлении окончательного диагноза.

После выписки больных из стационара через 5 лет оценивался их жизненный статус, а также основные осложнения, возникшие за этот период. Эти данные получали с помощью единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) или при телефонном опросе больного или его родственников (в случае смерти больного). Выясняли наличие следующих событий за указанный период: нефатальный ИМ, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), повторные госпитализации по сердечно-сосудистым причинам, повторное ЧКВ, коронарное шунтирование, сердечно-сосудистая смерть, смерть от всех причин и сочетание всех событий. Отклик за данный период наблюдения составил 100%.

Первичной конечной точкой при проспективном наблюдении была принята смерть больных от всех причин.

Статистический анализ. Обработка данных проводилась при помощи статистического пакета IBM SPSS Statistics 26. Для качественных показателей определялись частоты (%). Различия по качественным признакам оценивались с помощью критерия χ2 Пирсона, для сравнения малых выборок — с использованием точного критерия Фишера и применением поправки Йетса. Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению, для этого использовался критерий Шапиро-Уилка (при числе исследуемых <50) или критерий Колмогорова-Смирнова (при числе исследуемых >50). Для каждого показателя, измеряемого по количественной шкале, определялись стандартная ошибка и среднеквадратичное отклонение (M±SD), интервал вариации (минимум и максимум). Совокупности количественных показателей, распределение которых отличалось от нормального, описывались при помощи значений медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q25; Q75). При сравнении средних величин в нормально распределенных совокупностях количественных данных рассчитывался t-критерий Стьюдента. Для сравнения независимых совокупностей в случаях отсутствия признаков нормального распределения данных использовался U-критерий Манна-Уитни. Значимыми считались различия при р<0,05.

Рис. 1 Общая схема регистра CONTRAST.

Примечание: ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, НС — нестабильная стенокардия, ОКСбпST — острый коронарный синдром без подъема ST, CONTRAST — The Registry of Acute Coronary Syndrome without ST-segment Elevation in the Regional Vascular Center.

Результаты

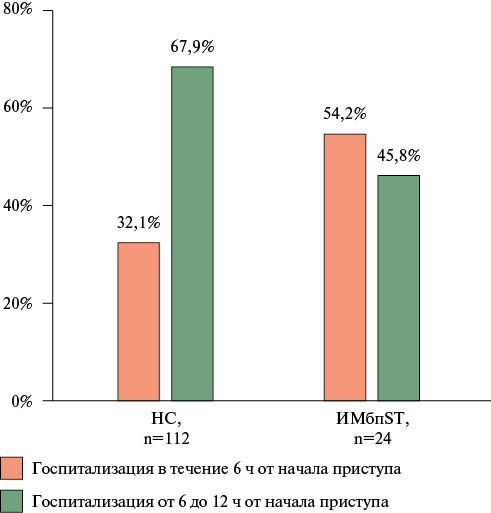

В исследование было включено 136 пациентов, из которых 83 (61%) составляли мужчины, а 53 (39%) — женщины. Средний возраст больных составил 62,8±11 года, варьируя от 37 до 93 лет. Самостоятельно поступили в больницу — 30 (22,1%), в то время как 106 (77,9%) больных были доставлены через службу скорой помощи. В течение первых 6 ч после начала приступа за медицинской помощью обратились 49 (36%) человек, в то время как в промежутке 6-12 ч — 87 (64%) человек. Всем поступившим пациентам проведена КАГ. По шкале GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) пациенты преимущественно относились к группе среднего и низкого риска, у 13% пациентов данные отсутствовали (рисунок 2). Средний срок госпитализации составил 5 (4; 7) дней.

При выписке из стационара был установлен диагноз НС у 112 (82,4%) человек и ИМбпST у 24 (17,6%) пациентов. Сравнительный анализ двух групп — с установленным диагнозом ИМбпST и НС показал, что НС чаще регистрировалась у пациентов женского пола по сравнению с ИМбпST — 40,2 vs 33,3% (р>0,05). ИМбпST, наоборот, чаще регистрировался у мужчин — 66,7 vs 59,8% (р>0,05). Пациенты с ИМбпST были старше, чем пациенты с НС — 68,2±11,9 vs 61,9±10,5 лет (р=0,008). Пациенты с ИМбпST значительно чаще имели перенесённый ИМ в анамнезе — 58 vs 32% (р=0,029). По таким факторам, как курение, ожирение, артериальная гипертония, дислипидемия в анамнезе, сахарный диабет, ОНМК, существенных различий не выявлено (таблица 1).

Пациенты с ИМбпST более активно обращались за помощью в течение первых 6 ч от болевого приступа, в то время как пациенты с НС чаще обращались за медицинской помощью в период от 6 до 12 ч после появления симптомов (р=0,041) (рисунок 3). При госпитализации пациенты с ИМбпST чаще находились в более тяжелом состоянии по сравнению с пациентами с НС — 45 vs 8% (р<0,001), однако ангинозные боли ощущались в одинаковой степени в обеих группах (таблица 2).

По ангиографическим данным пациенты с ИМбпST чаще имели многососудистое поражение коронарных артерий — 50 vs 26,8% (р=0,041). У пациентов с НС экстренные ЧКВ осуществлялись существенно реже по сравнению с пациентами, страдающими от ИМбпST — 28 vs 67% (р=0,001). Неодномоментное ЧКВ за период госпитализации выполнено только у 3 (2,7%) пациентов с НС. У больных с ИМбпST во время проведения ЧКВ устанавливались чаще несколько стентов одновременно, чем у пациентов с НС — 20 vs 4,5% (р=0,016).

На основании анализа лабораторных данных у пациентов с ИМбпST чаще зафиксировано увеличение уровня TnI (83 vs 50%, р=0,011), а также снижение содержания гемоглобина (25 vs 8%, р=0,027). У больных с ИМбпST патологический зубец Т выявлен у 29,2% больных, достоверно чаще регистрировалась депрессия сегмента ST на ЭКГ (50 vs 18,8%, р=0,003), при эхокардиографии у них чаще выявлялись зоны гипокинеза (62,5 vs 36%, р=0,035), по сравнению с пациентами с НС (таблица 3). Как следует из данных, представленных в таблице 4, в которой отражена проведенная терапия в стационаре у больных с ИМбпST при выборе второго антиагреганта при назначении двойной антиагрегантной терапии предпочтение отдавалось тикагрелору (50 vs 10%, р<0,001), в то время как у пациентов с НС, напротив, чаще применялся клопидогрел (84 vs 50%, р<0,001).

Следует отметить, что при выписке из стационара ~5% пациентам с ИМбпST не назначена ацетилсалициловая кислота. Кроме того, этим пациентам не было проведено ЧКВ, что, вероятно, обусловлено несколькими факторами, такими как оценка врачами необходимости данного вмешательства, клиническим состоянием пациента или наличием противопоказаний. Примерно 20% больным не был рекомендован второй антиагрегант, и, что особенно важно, у 6,3% из них было выполнено ЧКВ. На момент выписки из стационара, только пациентам с НС были рекомендованы препараты из класса блокаторов кальциевых каналов, что составило 34%. По другим классам препаратов, рекомендованных при выписке из стационара, значимых различий между пациентами обеих групп не выявлено (таблица 5).

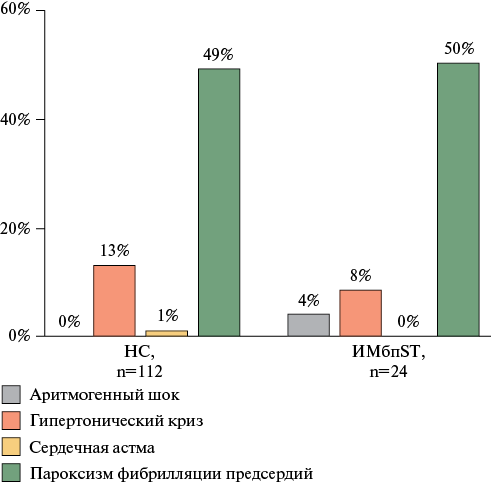

При поступлении в стационар у пациентов с ИМбпST и НС одинаково часто наблюдались осложнения в виде фибрилляции предсердий (50 vs 49,1%) и гипертонического криза (8,3 vs 13,4%) (рисунок 4). Стоит отметить один случай летального исхода в больнице у женщины 89 лет, имевшей в анамнезе гипертоническую болезнь и постоянную форму фибрилляции предсердий. При поступлении пациентка предъявляла жалобы на ангинозные боли в грудной клетке, общее состояние расценивалось как тяжелое. При обследовании выявлен повышенный уровень Tn, проведена КАГ, выявлено многососудистое поражение коронарных артерий. Был выставлен диагноз ИМбпST, ЧКВ не проводилось. Пациентка получала тройную антитромботическую терапию (ацетилсалициловая кислота, тикагрелор, гепарин, впоследствии переведена на ривароксабан) в стационаре. На 18 сут. пребывания в больнице умерла в результате тромбоэмболии лёгочной артерии и желудочно-кишечного кровотечения.

Рис. 2 Градация по шкале GRACE всех поступивших пациентов с диагнозом ОКСбпST в РСЦ.

Примечание: ОКСбпST — острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, РСЦ — региональный сосудистый центр, GRACE — Global Registry of Acute Coronary Events.

Таблица 1

Основные демографические характеристики и факторы сердечно-сосудистого риска пациентов, поступивших в РСЦ

Показатель, n (%) | НС, n=112 | ИМбпST, n=24 | p |

Мужчины/женщины | 67 (59,8)/45 (40,2) | 16 (66,7)/8 (33,3) | 0,6943 |

Возраст (лет), M±SD | 61,9±10,5 (95% ДИ: 59,7-63,6) | 68,2±11,9 (95% ДИ: 63,1-73,2) | 0,0082 |

Наличие инвалидности | 11 (9,8) | 2 (8,3) | 0,1981 |

Курящие | 12 (10,7) | 3 (12,5) | 0,7294 |

Ожирение | 21 (18,8) | 4 (16,7) | 1,04 |

АГ в анамнезе | 110 (98,2) | 24 (100) | 1,04 |

Стенокардия в анамнезе | 27 (33,3) | 4 (23,5) | 0,6153 |

Гиперхолестеринемия в анамнезе | 72 (64,3) | 18 (75%) | 0,4423 |

СД 2 типа в анамнезе и выявленный в стационаре | 23 (20,5%) | 10 (41,7%) | 0,0543 |

ПИКС в анамнезе | 36 (32,1) | 14 (58,3%) | 0,0293 |

ЧКВ в анамнезе | 19 (17) | 4 (16,7) | 1,04 |

АКШ в анамнезе | 3 (2,7) | 0 | 1,04 |

ОНМК в анамнезе | 14 (12,5) | 3 (12,5) | 1,04 |

ФП в анамнезе и на момент поступления | 68 (60,7) | 18 (75) | 0,2783 |

Примечание: 1 — χ2 Пирсона, 2 — t-критерий Стъюдента, 3 — χ2 Пирсона с поправкой Йетса, 4 — точный критерий Фишера. АГ — артериальная гипертензия, АКШ — аортокоронарное шунтирование, ДИ — доверительный интервал, ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, НС — нестабильная стенокардия, ОНМК — острое нарушение мозговое кровообращение, ПИКС — постинфарктный кардиосклероз, РСЦ — региональный сосудистый центр, СД — сахарный диабет, ФП — фибрилляция предсердий, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Рис. 3 Время госпитализации от момента появления жалоб у пациентов c ОКСбпST.

Примечание: ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, НС — нестабильная стенокардия, ОКСбпST — острый коронарный синдром без подъема сегмента ST.

Таблица 2

Клиническая картина при поступлении пациентов в РСЦ

Показатель, n (%) | НС, n=112 | ИМбпST, n=24 | p |

Ангинозная боль в сердце при поступлении | 100 (89,3) | 21 (87,5) | 0,7293 |

Одышка | 48 (42,9) | 13 (54,2) | 0,3121 |

Хрипы в легких | 11 (45,8) | 19 (17) | 0,0052 |

Периферические отеки | 15 (13,4) | 3 (12,5) | 1,03 |

Степень тяжести при поступлении | |||

Удовлетворительное | 3 (2,7) | 0 | <0,0011 |

Средней тяжести | 99 (88,4) | 13 (54,2) | |

Тяжелое | 9 (8) | 11 (45,8) | |

Крайне тяжелое | 1 (0,9) | 0 | |

Примечание: 1 — χ2 Пирсона, 2 — χ2 Пирсона с поправкой Йетса, 3 — точный критерий Фишера. ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, НС — нестабильная стенокардия, РСЦ — региональный сосудистый центр.

Таблица 3

Данные объективного осмотра и лабораторно-инструментальных исследований пациентов, поступивших в стационар

Показатель, n (%) | НС, n=112 | ИМбпST, n=24 | p |

ЧДД >20 дыхательных движений/мин | 2 (1,8) | 1 (4,2) | 0,4443 |

Сатурация <95% | 7 (6,3) | 3 (12,5) | 0,5151 |

Тахикардия (ЧСС >90 уд./мин) | 20 (17,9) | 8 (33,3) | 0,13 |

Наличие гипертензии по САД и ДАД | 61 (54,5) | 12 (50) | 0,6911 |

Повышение уровня Tn I | 56 (50) | 20 (83,3) | 0,0111 |

Повышение концентрации КФК-МВ | 30 (26,8) | 7 (29,2) | 1,02 |

Общий ХС >4,0 ммоль/л | 79 (71,8) | 16 (72,7) | 1,02 |

ХС ЛНП >1,8 ммоль/л | 96 (88,1) | 17 (73,9) | 0,1012 |

Анемия, выявленная в стационаре | 9 (8) | 6 (25) | 0,0273 |

Повышенный креатинин* | 29 (25,9) | 5 (20,8) | 0,7952 |

Депрессия сегмента ST на ЭКГ | 21 (18,8) | 12 (50) | 0,0032 |

Патологический зубец Т на ЭКГ | 18 (16,1) | 7 (29,2) | 0,1503 |

Наличие зон гипокинеза при ЭхоКГ | 41 (36,6) | 15 (62,5) | 0,0352 |

Наличие зон акинеза при ЭхоКГ | 3 (2,7) | 1 (4,2) | 0,5443 |

ФВ >50% | 98 (87,5) | 18 (75) | 0,1233 |

ФВ промежуточная (40-49%) | 7 (6,3) | 3 (12,5) | 0,3813 |

ФВ низкая (<40%) | 4 (3,6) | 3 (12,5) | 0,1053 |

Примечание: * — согласно нормативам лаборатории данного медицинского учреждения, повышенным креатинином считались данные >97 ммоль/л у женщин и 115 ммоль/л у мужчин. 1 — χ2 Пирсона, 2 — χ2 Пирсона с поправкой Йетса, 3 — точный критерий Фишера. ДАД — диастолическое артериальное давление, ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, КФК-МВ — креатинфосфокиназа МВ, ЛНП — липопротеины низкой плотности, НС — нестабильная стенокардия, САД — систолическое артериальное давление, ФВ — фракция выброса, ХС — холестерин, ЧДД — частота дыхательных движений, ЧСС — частота сердечных сокращений, ЭКГ — электрокардиограмма, ЭхоКГ — эхокардиография.

Таблица 4

Лечение, проводимое в стационаре РСЦ

Показатель, n (%) | НС, n=112 | ИМбпST, n=24 | p |

АСК | 108 (96,4) | 24 (100) | 1,03 |

Второй антиагрегант: | 107 (95,5) | 24 (100) | 0,5863 |

— Тикагрелор | 12 (10,7) | 12 (50) | <0,0012 |

— Клопидогрел | 95 (84,8) | 12 (50) | <0,0012 |

ДААТ | 104 (92,9) | 24 (100) | 0,353 |

β-адреноблокаторы | 100 (89,3) | 21 (87,5) | 0,7293 |

ИАПФ | 84 (75) | 17 (70,8) | 0,8682 |

Сартаны | 13 (11,6) | 5 (20,8) | 0,3153 |

БКК | 48 (42,9) | 10 (41,7) | 0,9151 |

Нитраты | 64 (57,1) | 16 (66,7) | 0,2582 |

НОАК | 49 (43,8) | 11 (45,8) | 0,8521 |

Статины | 101 (90,2) | 22 (91,7%) | 1,03 |

Проведение ЧКВ | 34 (30,3) | 16 (66,7) | 0,0022 |

Количество стентов, установленных при ЧКВ | |||

1 стент с ЛП | 7 (6,3) | 2 (8,3) | 0,6593 |

1 стент без ЛП | 22 (19,6) | 9 (37,5) | 0,1042 |

>1 стента без ЛП | 5 (4,5) | 5 (20,8) | 0,0163 |

Примечание: 1 — χ2 Пирсона, 2 — χ2 Пирсона с поправкой Йейтса, 3 — точный критерий Фишера. АСК — ацетилсалициловая кислота, БКК — блокаторы кальциевых каналов; ДААТ — двойная антиагрегантная терапия, ИАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, ЛП — лекарственное покрытие, НОАК — непрямой оральный антикоагулянт, НС — нестабильная стенокардия, РСЦ — региональный сосудистый центр, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Таблица 5

Лечение, рекомендованное при выписке из стационара РСЦ

Показатель, n (%) | НС, n=112 | ИМбпST, n=24 | p |

АСК | 104 (92,9) | 23 (95,8) | 1,03 |

Второй антиагрегант: | 73 (65,2) | 20 (83,3) | 0,1352 |

— Тикагрелор | 9 (8,1) | 6 (25) | 0,0273 |

— Клопидогрел | 64 (57,1) | 14 (58,3) | 0,9151 |

ДААТ | 70 (62,5) | 20 (83,3) | 0,0852 |

β-адреноблокаторы | 98 (87,5) | 21 (87,5) | 1,03 |

ИАПФ | 80 (71,4) | 14 (58,3) | 0,3092 |

Сартаны | 6 (5,4) | 2 (8,3) | 0,6313 |

БКК | 38 (33,9) | 0 | 0,0022 |

Нитраты | 27 (24,1) | 5 (20,8) | 0,9382 |

Статины | 101 (92,2) | 22 (91,7) | 1,03 |

Примечание: 1 — χ2 Пирсона, 2 — χ2 Пирсона с поправкой Йейтса, 3 — точный критерий Фишера. АСК — ацетилсалициловая кислота, БКК — блокаторы кальциевых каналов, ДААТ — двойная антиагрегантная терапия, ИАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, НС — нестабильная стенокардия, РСЦ — региональный сосудистый центр.

Рис. 4 Частота осложнений на момент поступления в стационар у пациентов c ОКСбпST.

Примечание: ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, НС — нестабильная стенокардия, ОКСбпST — острый коронарный синдром без подъема сегмента ST.

Обсуждение

Диагноз НС, как отмечалось выше, до сих пор широко используется, несмотря на повсеместное использование высокоспецифичного Tn как в нашей стране [9], так и за рубежом [10]. Некоторые авторы считают, что небольшое увеличение уровня Tn встречается очень часто, вследствие чего границы между НС и ИМбпST становятся достаточно условными и размытыми [6]. Результаты настоящей работы, наряду с многочисленными исследованиями, как отечественными [8][11], так и зарубежными [10][12], не подтверждают гипотезу, высказанную Braunwald E в 2013г [5], о полном исчезновении диагноза НС по мере увеличения чувствительности определения Tn как маркера некроза миокарда. Более того, оказалось, что, несмотря на 100%-ную регистрацию Tn, частота заключительного диагноза НС была в несколько раз выше, чем частота ИМбпST.

При знакомстве с данными отечественных регистров ОКС вызывает удивление огромный разброс данных в отношении частоты НС как исхода ОКС. Так, в регистре РЕКОРД-3 (РЕгистр острых КОРонарных синДромов) частота НС у больных, поступивших с ОКСбпST, составила 55% [8]. В Федеральном регистре ОКС частота НС составила 32,6% [11]. В регистре же, проводившемся в г. Сургут, частота НС составила всего 5,6% [7]. Интересно, что в регистре ОКСбпST, выполненным в г. Томск, где определение уровня Tn было обязательным компонентом исследования, частота заключительного диагноза НС с 2019 по 2021гг существенно увеличилась и в 2021г значительно превышала частоту ИМбпST [9]. В регистре CONTRAST частота НС оказалась самой высокой (82,3%). Отчасти это может быть связано с тем, что полученные в нем данные относились к самому началу функционирования регионального сосудистого центра (РСЦ), когда еще не были решены многие организационные вопросы, в частности данные о содержании Tn получали с запозданием. Такой значительный разброс данных в отношении частоты НС, по-видимому, свидетельствует о том, что в разных лечебных учреждениях подходы к диагностике НС могут быть принципиально различны. Этот же факт свидетельствует об отсутствии четких границ между ИМбпST и НС. Возможно поэтому многие исследования до сих пор объединяют при анализе больных с ИМбпST и НС в одну группу [13], что противоречит современным клиническим рекомендациям1. Интересно, что в некоторых регистрах (например, в регистре РЕГИОН-ИМ (Российский рЕГИстр Острого иНфаркта миокарда) диагноз НС совсем не упоминается, несмотря на то, что он не фигурирует в критериях исключения [14]. В некоторых регистрах, например, RusACSR (Russian Acute Coronary Syndrome Registry), окончательный диагноз при ОКС вовсе не указывается [15].

Ограничения исследования. Включенная в исследование когорта была относительно малочисленной. Однако это компенсируется строгостью протокола с соблюдением всех требований проведения регистра [16], а также типичностью выбранного РСЦ.

Заключение

Настоящее исследование показало, что, несмотря на 100%-ную доступность определения кардиоспецифического Tn, не этот показатель является решающим при установке окончательного диагноза у больных, поступающих в РСЦ с ОКСбпST. Заключительным диагнозом значительно чаще (в >4,5 раза) была НС, а не ИМбпST. По-видимому, при установке окончательного диагноза врачи в большей степени ориентировались на данные анамнеза, тяжесть клинического состояния больных, изменения на ЭКГ и эхокардиографии, выраженность изменений при КАГ.

Результаты дальнейшего проспективного анализа, основанного на данных исследования CONTRAST, позволят установить, существуют ли различия в отдаленных исходах заболевания у этих двух групп больных.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Рубрикатор клинических рекомендаций. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы. Российская Федерация. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/154_4. (2024).

Список литературы

1. Braunwald E, Antman EM, Beasley JW, Al E. ACC/AHA guidelines for the management of patients with unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Manage. J Am Coll Cardiol. 2000;36:970-1062. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2001. doi:10.1016/s0735-1097(00)00889-5.

2. Bugiardini R. Risk stratification in acute coronary syndrome: focus on unstable angina/non-ST segment elevation myocardial infarction. Heart. 2004;90:729-31. doi:10.1136/hrt.2004.034546.

3. Apple FS, Jaffe AS, Collinson P, et al. International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) Task Force on Clinical Applications of Cardiac Bio-Markers. IFCC educational materials on selected analytical and clinical applications of high sensitivity cardiac troponin assays. Clin Biochem. 2015;48:201-3. doi:10.1016/j.clinbiochem.2014.08.021.

4. Wilson SR, Sabatine MS, Braunwald E, et al. Detection of myocardial injury in patients with unstable angina using a novel nanoparticle cardiac troponin I assay: observations from the PROTECT-TIMI 30 Trial. Am Hear J. 2009;158:386-91. doi:10.1016/j.ahj.2009.06.011.

5. Braunwald E, Morrow DA. Unstable angina: is it time for a requiem? Circulation. 2013;127:2452-7. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001258.

6. Eggers KM, Jernberg T, Lindahl B. Unstable Angina in the Era of Cardiac Troponin Assays with Improved Sensitivity-A Clinical Dilemma. Am J Med. 2017;130:1423-30.e5. doi:10.1016/j.amjmed.2017.05.037.

7. Урванцева И. А., Саламатина Л. В., Милованова Е. В. и др. Региональный опыт ведения регистра острого коронарного синдрома. Кардиология. 2013;(8):11-4.

8. Эрлих А. Д., Грацианский Н. А. от имени участников регистра РЕКОРД-3. Российский регистр острого коронарного синдрома "РЕКОРД-3". Характеристика пациентов и лечение до выписки из стационара. Кардиология. 2016;56(4):16-24. doi:10.18565/cardio.2016.4.16-24.

9. Несова А. К., Цыдыпова Д. Б., Рябов В. В. Клинический профиль больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST: опыт регионального сосудистого центра. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(8):3994. doi:10.15829/1728-8800-2024-3994.

10. Piątek Ł, Janion-Sadowska A, Piątek K, et al. Long-term clinical outcomes in patients with unstable angina undergoing percutaneous coronary interventions in a contemporary registry data from Poland. Coron Artery Dis. 2020; 31:215-21. doi:10.1097/MCA.0000000000000812.

11. Сагайдак О. В., Ощепкова Е. В., Попова Ю. В. и др. Анализ оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в 2019 году (по данным федерального регистра острого коронарного синдрома). Кардиологический вестник. 2020;3:37-45. doi:10.36396/MS.2020.16.3.005.

12. Li SY, Zhou MG, Ye T. Frequency of ST-segment elevation myocardial infarction, non-ST-segment myocardial infarction, and unstable angina: Results from a Southwest Chinese Registry. Rev Cardiovasc Med. 2021;22:239-45. doi:10.31083/j.rcm.2021.01.103.

13. Damman P, Van Geloven N, Wallentin L, et al. Timing of angiography with a routine invasive strategy and long-term outcomes in NonST-segment elevation acute coronary syndrome. JACC Cardiovasc Interv. 2012;5:191-9. doi:10.1016/j.jcin.2011.10.016.

14. Бойцов С. А., Шахнович Р. М., Эрлих А. Д. и др. Регистр острого инфаркта миокарда. РЕГИОН-ИМ — Российский рЕГИстр Острого иНфаркта миокарда. Кардиология. 2021;61(6):41-51. doi:10.18087/cardio.2021.6.n1595.

15. Gridnev VI, Kiselev AR, Posnenkova OM, et al. Objectives and Design of the Russian Acute Coronary Syndrome Registry (RusACSR). Clin Cardiol. 2016;39:1-8. doi:10.1002/clc.22495.

16. Марцевич С. Ю., Лукина Ю. В., Кутишенко Н. П. и др. Медицинские регистры. Роль в доказательной медицине. Рекомендации по созданию. Методические рекомендации. М.: ООО "Силицея-Полиграф". 2023. 44 с. ISBN: 9785-6049087-8-5. doi:10.15829/ROPNIZ-m1-2023.

Об авторах

С. Ю. МарцевичРоссия

Марцевич Сергей Юрьевич — д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

Е. П. Калайджян

Россия

Калайджян Елена Петровна — к.м.н., н.с. лаборатории фармакоэпидемиологических исследований отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

А. В. Загребельный

Россия

Загребельный Александр Васильевич — к.м.н., с.н.с. отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

А. Н. Бородин

Россия

Бородин Антон Николаевич — врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Сергиев-Посад

Н. П. Кутишенко

Россия

Кутишенко Наталья Петровна — д.м.н., руководитель лаборатории фармакоэпидемиологических исследований отдела профилактической фармакотерапии.

Москва

О. М. Драпкина

Россия

Драпкина Оксана Михайловна — д.м.н., профессор, академик РАН, директор.

Москва

Дополнительные файлы

Что известно о предмете исследования?

- Частота нестабильной стенокардии (НС) при остром коронарном синдроме (ОКС) без подъема сегмента ST по мере совершенствования определения кардиоспецифических биомаркеров, в первую очередь высокочувствительного тропонина, по данным ряда исследований постоянно снижалась. В настоящее время частота НС как исхода ОКС по данным разных исследований колеблется весьма значительно.

Что добавляют результаты исследования?

- По данным регистра CONTRAST (The Registry of Acute Coronary Syndrome without ST-segment Elevation in the Regional Vascular Center) частота НС как исхода заболевания существенно превышала частоту инфаркта миокарда без подъема сегмента ST. При постановке диагноза врачи в большей степени ориентировались не на уровень тропонина, а на тяжесть клинического состояния, выраженность изменений на электрокардиограмме, данные эхокардиографии, тяжесть поражения коронарных артерий.

Рецензия

Для цитирования:

Марцевич С.Ю., Калайджян Е.П., Загребельный А.В., Бородин А.Н., Кутишенко Н.П., Драпкина О.М. Проспективный регистр острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST в региональном сосудистом центре (CONTRAST). Дизайн исследования и результаты госпитального этапа. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(4):4351. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4351. EDN: HKMFRK

For citation:

Martsevich S.Yu., Kalaydzhyan E.P., Zagrebelny A.V., Borodin A.N., Kutishenko N.P., Drapkina O.M. Prospective registry of non-ST-elevation acute coronary syndrome in a regional vascular center (CONTRAST). Study design and outcomes of the hospital stage. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(4):4351. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4351. EDN: HKMFRK

JATS XML