ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ДИСЛИПИДЕМИИ И ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Что известно о предмете исследования?

- Жировая ткань способна высвобождать большое количество провоспалительных цитокинов, что влияет на развитие и дестабилизацию атеросклеротических бляшек.

- FAI (индекс перикоронарного жира) способен фиксировать динамику плотности периваскулярного жира, позволяя на ранней стадии выявлять очаги хронического воспаления.

Что добавляют результаты исследования?

- FAI у пациентов, перенесших острый коронарный синдром, значимо связан с наличием уязвимых атеросклеротических бляшек, показателями липидного профиля, а также маркерами воспаления и ремоделирования внеклеточного матрикса.

Цель. Изучить взаимосвязь между индексом перикоронарного жира (fat attenuation index, FAI), маркерами воспаления и ремоделирования внеклеточного матрикса, а также наличием критериев уязвимости атеросклеротических бляшек (АСБ) по данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) коронарных артерий у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС).

Материал и методы. Исследование, выполнявшееся в рамках проспективного одноцентрового клинического исследования Combi-LLT (NCT05624658), включало 72 пациента в возрасте 57 (50;67) лет, из них 68,1% мужчин, поступивших с клиникой ОКС. Всем выполняли чрескожное коронарное вмешательство инфаркт-связанной артерии. У всех пациентов присутствовали АСБ, стенозирующие просвет <50%. Спустя 1 мес. проводилась МСКТ для обнаружения уязвимых АСБ и оценки FAI, а также анализирорвали липидный профиль, уровни биомаркеров воспаления и ремоделирования внеклеточного матрикса: NLR (отношение нейтрофилов к лимфоцитам), PLR (отношение тромбоцитов к лимфоцитам), Mon/ХС ЛВП (отношение моноцитов к холестерину (ХС) липопротеинов высокой плотности (ЛВП)), MMP-9 (матриксная металлопротеиназа 9 типа), TIMP-1 (тканевый ингибитор металлопротеиназ первого типа), Gal-3 (галектин-3), NGAL (липокалин, ассоциированный с нейтрофильной желатиназой). Длительность наблюдения составила 12 мес.

Результаты. Инфаркт миокарда (ИМ) был диагностирован у 56 (78%) пациентов, из них ИМ c подъемом ST у 33 (46%), а ИМ без подъема ST у 23 (32%) соответственно, остальные пациенты имели нестабильную стенокардию. Критерии уязвимости АСБ по МСКТ были выявлены у 42 (58%) пациентов. FAI в передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) при наличии в ней АСБ с участком низкой плотности оказался выше (мeдиана -76 и -98 HU, соответственно, p=0,038). При наличии точечных кальцинатов, FAI в ПМЖВ также оказался выше (мeдиана -67 и -90 HU, соответственно, p=0,045). Порог для FAI в диагностике уязвимых АСБ по критерию точечных кальцинатов составил -73,5 HU, площадь под кривой (AUC)=0,80 (95% доверительный интервал: 0,587-1,0, p=0,05), чувствительность 75%, специфичность 80%. Пороговый уровень FAI для участка низкой плотности составил -92 HU, AUC=0,73 (95% доверительный интервал: 0,537-0,916, р=0,038). Чувствительность и специфичность составили 79 и 60%, соответственно. Cпустя 12 мес. наблюдалось снижение FAI в ПМЖВ с -77 (-85;-72) HU до -84 (-98;-71) HU (p=0,014). Однако у пациентов с ИМ с подъемом ST он оставался выше в сравнении с пациентами с нестабильной стенокардией (p=0,002). У пациентов с достигнутым целевым уровнем ХС липопротеинов низкой плотности статистически значимо снижался FAI в правой коронарной артерии: -70 (-82;-62) HU vs -78 (-90;-60) HU (p=0,022). Вышеперечисленные биомаркеры были выше среди лиц с FAI≥-70,1 HU в сравнении с FAI <-70,1 HU: NLR 2,3 (2,1;3,2) и 1,9 (1,5;2,3) соответственно (р=0,015); PLR — 133 (98;185,4) и 106,4 (83,3;128,9) (p=0,026), MMP-9 — 36 (25,87;44,2) и 25,9 (17,84;34,85) (р=0,026), Gal-3 — 5,65 (3,03;6,87) и 3,05 (2,03;8,68) (р=0,035).

Заключение. FAI у пациентов, перенесших ОКС, имеет статистически значимую взаимосвязь с наличием уязвимых АСБ в не-инфаркт-связанной артерии, показателями липидного профиля, а также маркерами воспаления и матриксного ремоделирования. Полученные данные могут быть полезными в стратификации сердечно-сосудистых рисков и определении новых целевых профилактических стратегий.

COVID-19 И БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Что известно о предмете исследования?

- После завершения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) наблюдается рост числа сердечно-сосудистых заболеваний и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (МACE — major adverse cardiovascular events) у пациентов, перенесших COVID-19.

- Одним из способов диагностики альтерации сердечно-сосудистой системы у пациентов с COVID-19 является определение уровня сывороточных биомаркеров — высокочувствительного тропонина T и высокочувствительного тропонина I, N-концевого промозгового натрийуретического пептида, D-димера, растворимого белка подавления онкогенности 2 (sST2) и пентраксина 3 (РТ3).

Что добавляют результаты исследования?

- Пациенты, госпитализированные с COVID-19 и не имевшие документированных сердечно-сосудистых заболеваний, относятся группе повышенного риска развития МACE в течение первого года после выписки.

- Для определения вероятности наступления отдаленных МACE целесообразно определять концентрации РТ3, sST2 и D-димера.

- Определенные пороговые значения кардиоспецифичных биомаркеров РТ3, sST2 и D-димера могут использоваться для стратификации долгосрочного сердечно-сосудистого риска у пациентов, перенесших COVID-19.

Цель. Определить потенциальную роль традиционных и перспективных биомаркеров в прогнозировании развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (МACE — major adverse cardiovascular events) в отдаленном периоде после COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019).

Материал и методы. В день госпитализации 112 пациентам, проходившим стационарное лечение с подтвержденным диагнозом COVID-19, определялись уровни таких биомаркеров, как тропонин T (вчTn T) и тропонин I (вчTn I), определяемые высокочувствительным методом, N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), D-димер, растворимый белок подавления онкогенности 2 (sST2) и пентраксин 3 (РТ3). За пациентами, перенесшими COVID-19, наблюдали в течение медианного периода, составляющего 366 [365; 380] дней после выписки из COVID-стационара, оценивая наступление МACE (острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, острого нарушения мозгового кровообращения, смерти от сердечно-сосудистых причин).

Результаты. За период годичного наблюдения конечные точки исследования (МACE) зарегистрированы у 14 (12,5%) пациентов. Из исследуемых сердечно-сосудистых биомаркеров в группах пациентов с МACE и без МACE различия выявлены как по уровню традиционных (вчTnT, D-димер), так и перспективных биомаркеров (sST2, РТ3). По уровням NT-proBNP и вчTn I группы достоверно не различались (р>0,05). Согласно результатам многофакторного анализа, наиболее сильными предикторами развития МACE выступают значение индекса массы тела >29,5 кг/м2 (AUC — Area Under The ROC Curve, площадь под ROC-кривой) 0,672, чувствительность 45%, специфичность 23,9%, p=0,001), уровни РТ3 >3,1 нг/мл (AUC 0,885, чувствительность 94,0%, специфичность 82,1%, p=0,001), sST2 >36 нг/мл (чувствительность 92,9%, специфичность 33%, p=0,001), D-димера >0,4 мкг/мл (AUC 0,787, чувствительность 93%, специфичность 72,4%, p=0,049). Математическая модель, основанная на концентрации биомаркеров РТ3, sST2 и D-димера, прогнозирует развитие МACE в течение 1 года после перенесенной COVID-19 с чувствительностью 92,9%, специфичностью 61% и предсказательной точностью 90,5% (р<0,001).

Заключение. Определение концентрации таких биомаркеров, как D-димер, sST2, РТ3, может использоваться для прогнозирования развития отдаленных МACE у пациентов, перенесших COVID-19.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Что известно о предмете исследования?

- Предиабет — состояние, характеризующееся наличием нарушений углеводного обмена (нарушение уровня глюкозы натощак и нарушение толерантности к глюкозе), не достигающих критериев диагностики сахарного диабета (СД). Предиабет является доказанным фактором риска не только СД, но и сердечно-сосудистых заболеваний, а также риска смерти от них.

- Наиболее значимой задачей при ведении пациентов с предиабетом является профилактика перехода данного патологического состояния в СД.

- Метформин — единственный зарегистрированный в настоящее время на российском фармрынке лекарственный препарат с показанием в официальной инструкции "профилактика СД при предиабете".

Что добавляют результаты исследования?

- Частота начальных нарушений углеводного обмена (предиабета) в когорте пациентов амбулаторного регистра была ниже продемонстрированной в эпидемиологических исследованиях, что может свидетельствовать о неполной диагностике предиабета в условиях реальной клинической практики.

- Пациенты с предиабетом занимают промежуточную позицию по коморбидной отягощенности между лицами с нормальной гликемией и больными СД.

- Лекарственная терапия предиабета метформином в условиях реальной клинической практики назначается в крайне низком проценте случаев.

Цель. Изучить основные характеристики когорты пациентов, имеющих начальные нарушения углеводного обмена (нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) или предиабет), а также частоту назначения им препаратов метформина в условиях реальной клинической практики по данным амбулаторного регистра "ПРОФИЛЬ" (Регистр сердечно-сосудистых заболеваний отдела специализированного кардиологического центра).

Материал и методы. Кросс-секционное исследование было выполнено в рамках регистра "ПРОФИЛЬ" — амбулаторного регистра специализированного кардиологического подразделения научного центра, в который включались все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их факторами риска, обратившиеся в данное подразделение за консультацией. По базе данных регистра "ПРОФИЛЬ", составленной на основании индивидуальных регистрационных карт (ИРК), определялось количество пациентов с установленным диагнозом "НТГ", основные характеристики данной когорты, выполнялся сравнительный анализ с подгруппами больных без нарушений углеводного обмена и с сахарным диабетом (СД) 2 типа, оценивалась частота назначения препаратов метформина пациентам с НТГ.

Результаты. На момент проведения исследования в регистр "ПРОФИЛЬ" было включено 2619 человек, из них 1321 (50,4%) мужчин. По данным ИРК регистра (первичный визит) диагноз "НТГ" был установлен 290 (11,1%) больным. В данной когорте было 129 (44,5%) мужчин, средний возраст всех пациентов с НТГ составил 61,4±12,3 года. У пациентов с предиабетом и с СД статистически значимо чаще (p<0,05), чем у больных с нормальными показателями углеводного обмена, имелись ожирение, артериальная гипертония, дислипидемия, хроническая сердечная недостаточность. Лекарственная профилактика СД была рекомендована лишь 13 (4,5%) пациентам с НТГ. В группе получавших метформин было значимо больше пациентов с ожирением — 84,6 vs 52,2% (р=0,022). Также была обнаружена тенденция к более частому проведению лекарственной профилактики СД приверженным пациентам с НТГ — 84,6 vs 59,9% (р=0,074).

Заключение. В рамках амбулаторного регистра у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их факторами риска диагноз "НТГ" был установлен у 11,1% больных. В данной когорте преобладали женщины. Пациенты с предиабетом занимали промежуточную позицию по коморбидной отягощенности между лицами с нормальной гликемией и больными СД. Лекарственная терапия предиабета метформином в условиях реальной клинической практики была назначена лишь в 4,5% случаев.

#Рабочая группа регистра ПРОФИЛЬ: Будаева И. В., Воронина В. П., Дмитриева Н. А., Драпкина О. М., Загребельный А. В., Кутишенко Н. П., Лерман О. В., Лукина Ю. В., Марцевич С. Ю., Некошнова Е. С., Толпыгина С. Н., Шепель Р. Н.

Что известно о предмете исследования?

- Кардиометаболические факторы связаны с риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и сердечно-сосудистых заболеваний.

- Оценка содержания висцерального жира с помощью биоэлектрического импеданса представляет экономически эффективную и широкодоступную альтернативу магнитно-резонансной томографии при количественной оценке общей жировой ткани.

Что добавляют результаты исследования?

- У лиц молодого возраста с НАЖБП обнаруживается более высокая частота избыточной массы тела/ожирения, отягощенного семейного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям, гиперурикемии и гипергликемии в сочетании с более высокими значениями концентрации триглицеридов и более низкими уровнями холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови в сравнении с лицами без НАЖБП.

- При оценке композиционного состава тела у лиц молодого возраста с НАЖБП выявляются более высокие показатели содержания общего и висцерального жира в сравнении с лицами без НАЖБП.

Цель. Сравнить факторы кардиометаболического риска, метаболические показатели и композиционный состав тела у лиц молодого возраста с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и без НАЖБП.

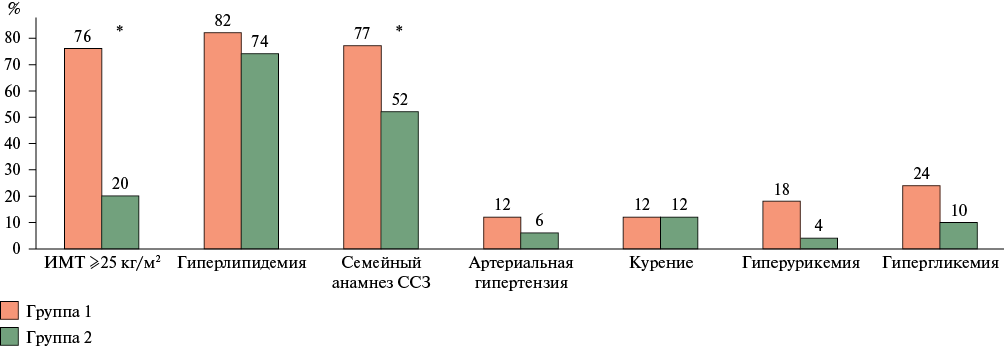

Материал и методы. В обсервационное исследование по типу "случай-контроль" вошли 100 человек: группа 1 ("случаи") — 50 молодых лиц, имеющих НАЖБП; группа 2 ("контроли") — 50 молодых лиц, не имеющих НАЖБП. Средний возраст составил в группе НАЖБП 38 [34-40] лет, в группе без НАЖБП 34,5 [28-38] лет (p=0,004). Проводились клиническое обследование, лабораторно-инструментальное исследование. Композиционный состав тела определялся с помощью электрического биоимпеданса Inbody 370.

Результаты. У лиц молодого возраста с НАЖБП обнаруживалась более высокая частота избыточной массы тела/ожирения, отягощенного семейного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям, гиперурикемии и гипергликемии в сочетании с более высокими значениями концентрации триглицеридов и более низким уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови в сравнении с лицами без НАЖБП. При оценке композиционного состава тела у лиц молодого возраста с НАЖБП выявлены более высокие показатели содержания общего и висцерального жира в сравнении с лицами без НАЖБП. Количество висцерального жира у лиц молодого возраста с НАЖБП положительно ассоциировалось с антропометрическими (окружность талии, индекс массы тела, соотношение окружности талии/окружности бедер) и с метаболическими показателями (концентрация инсулина натощак).

Заключение. Выявление кластера кардиометаболических факторов риска у лиц молодого возраста с НАЖБП имеет важное значение в клинической практике с целью раннего вмешательства, что может значимо снизить риск развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний и осложнений. Накопление висцерального жира тесно связано с НАЖБП и стеатозом печени, что определяет важность оценки композиционного состава тела с измерением количества висцерального жира у таких пациентов.

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ

Что известно о предмете исследования?

- Фибрилляция предсердий (ФП) является достоверным фактором риска возникновения когнитивных нарушений.

- Длительно существующая ФП приводит к атрофии мозгового вещества по результатам магнитно-резонансной томографии и к снижению мозгового кровотока (притока), изучаемого методами сцинтиграфии и магнитно-резонансной томографии.

- Данные ультразвукового исследования о венозном оттоке от головного мозга при ФП единичные.

Что добавляют результаты исследования?

- Пациенты с ФП характеризуются расширением внутренних яремных вен и снижением скоростных параметров (усредненных по времени максимальной и средней скоростей кровотока, скоростей пиков S, T) до нижней границы нормы.

- Данные ультразвукового исследования внутренних яремных вен у пациентов с ФП отражают начальные признаки нарушения венозного оттока.

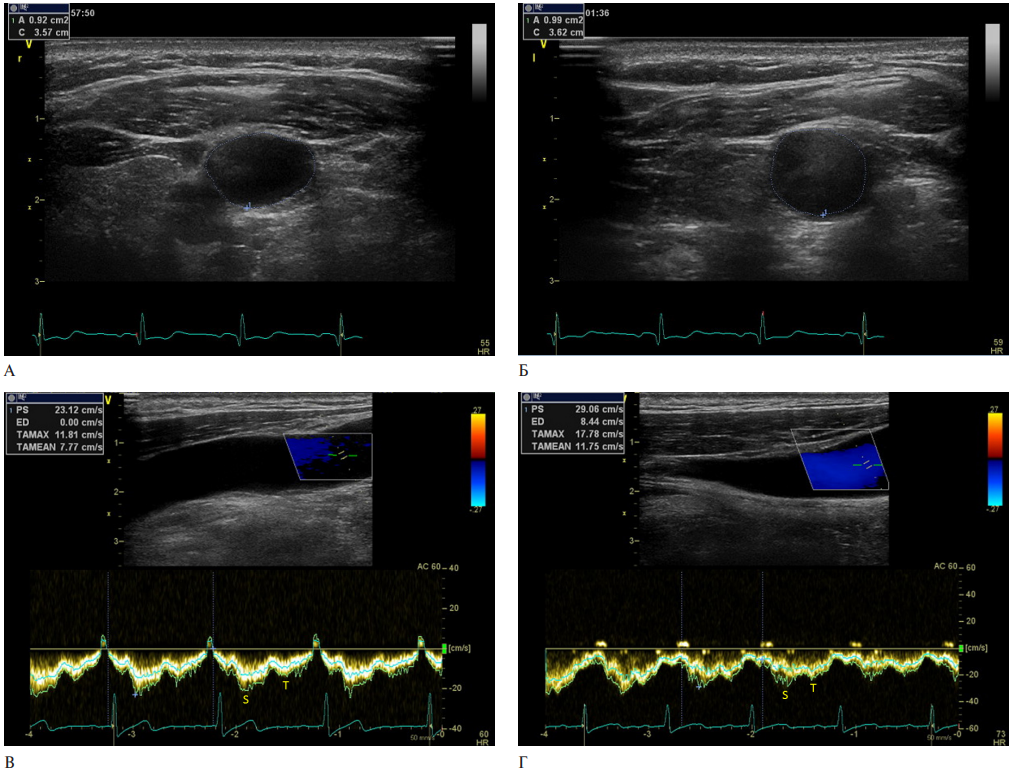

Цель. Изучить изменения геометрических и гемодинамических параметров внутренней яремной вены (ВЯВ) с использованием ультразвукового исследования (УЗИ) у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП). На сегодняшний день у нас достаточно много информации о изменениях артериального русла головного мозга (ГМ), гораздо меньше о изменениях венозного русла с использованием такого простого и доступного метода, как УЗИ, данные о венозном оттоке от ГМ при ФП единичные.

Материал и методы. В наблюдательное исследование включены пациенты с постоянной формой ФП и пациенты с синусовым ритмом и без нарушений ритма сердца в анамнезе. В группу ФП вошли 29 пациентов с ФП, в группу контроля — 41 пациентов без нарушений ритма сердца. Всем пациентам выполняли УЗИ сосудов ГМ: экстракраниально — ВЯВ и общей сонной артерии (ОСА), интракраниально — базальной вены Розенталя и среднемозговой артерии. Измеряли артериальное давление и венозное давление (ВД) в плечевой вене.

Результаты. По клиническим характеристикам ВД и центрального ВД пациенты группы ФП и контрольной группы статистически значимо не различались. Площадь ВЯВ была больше в группе ФП: справа составила 2,1±0,66 и 1,32±0,35 см2 в группе с ФП и в контрольной группе с синусовым ритмом, соответственно (p=0,001); слева — 1,59±0,55 и 1,22±0,43 см2 в группе с ФП и в контрольной группе, соответственно (p=0,01). При этом скоростные показатели в ВЯВ (усредненные по времени максимальная и средняя скорости) в группе ФП были статистически значимо ниже, чем у пациентов с синусовым ритмом (справа усредненная по времени максимальная скорость составила 7,86±2,32 и 12,48±6,15 см/сек в группе с ФП и в контрольной группе, соответственно (p=0,01); слева — 7,40±2,35 и 11,37±5,24 см/сек в группе с ФП и в контрольной группе, соответственно (p=0,01); справа усредненная по времени средняя скорость составила 4,82±1,65 и 7,70±3,22 см/сек в группе с ФП и в контрольной группе, соответственно (p=0,01); слева — 4,42±1,58 и 7,25±3,10 см/сек в группе с ФП и в контрольной группе, соответственно (p>0,01). Однако показатели скоростей в группе с ФП оставались в пределах нижней границы нормальных значений. Аналогичные данные скоростных показателей по группам получены при исследовании базальных вен Розенталя.

Заключение. Оценка геометрических и гемодинамических параметров ВЯВ в ходе комплексного УЗИ необходима у пациентов с ФП, т.к. пациенты с ФП характеризуются расширением ВЯВ и снижением скоростных параметров до нижней границы нормы. Данные УЗИ ВЯВ у пациентов с ФП отражают начальные признаки нарушения венозного оттока, которые со временем могут привести к повышению периферического сопротивления в артериолах, и как следствие, к нарушению перфузии ГМ и когнитивной дисфункции.

РЕГИСТРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Что известно о предмете исследования?

- Клинический фенотип пациентов с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью (СН) отличается более высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и смерти.

- Данные пациенты нуждаются в профилактике тромбоэмболических осложнений и назначении оптимальной болезнь-модифицирующей терапии для снижения прогрессирования структурно-функционального ремоделирования сердца и риска неблагоприятных событий.

Что добавляют результаты исследования?

- Частота назначения антикоагулянтной терапии в отдельных субъектах Российской Федерации пациентам с фибрилляцией предсердий и СН в 2023г составила 77,8%. 4-компонентную болезнь-модифицирующую терапию получали 17,4% пациентов с СН со сниженной и умерено сниженной фракцией выброса левого желудочка.

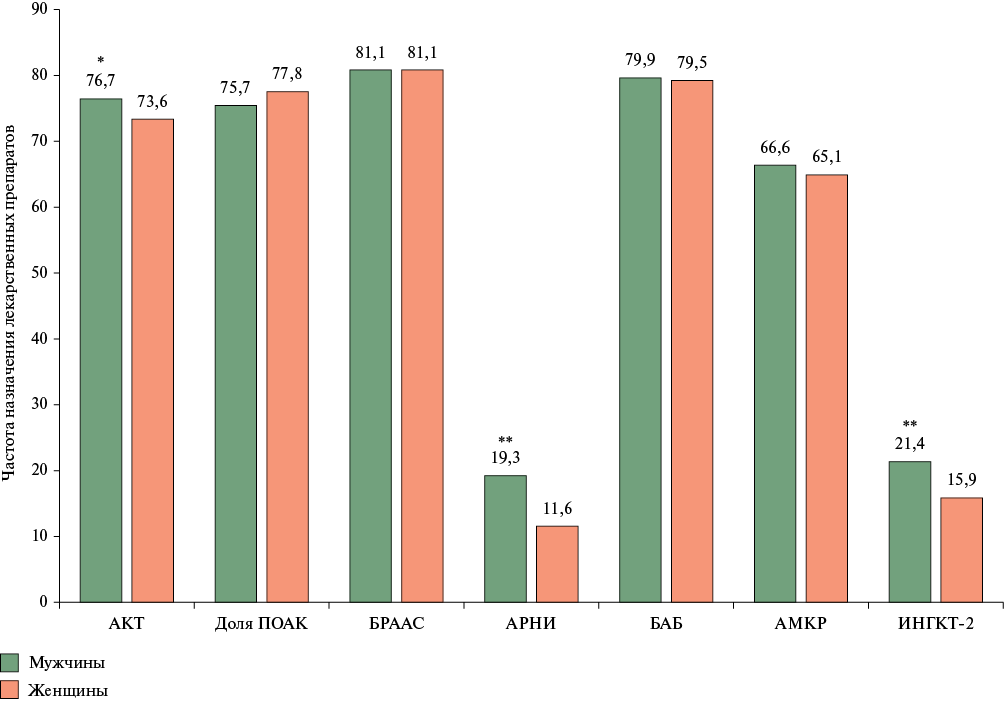

Цель. Ретроспективный анализ частоты назначения антикоагулянтной (АКТ) и болезнь-модифицирующей терапии (БМТ) пациентам с фибрилляцией предсердий (ФП) и сердечной недостаточностью (СН) в отдельных субъектах Российской Федерации (РФ) по состоянию на 31.12.2023г.

Материал и методы. Группа пациентов с ФП и СН (n=7901, мужчины 51,1%, средний возраст 72,4±11,3 лет, средний балл по шкале для оценки риска тромбоэмболических осложнений у больных с ФП CHA2DS2-VASc (Congestive Heart failure, Hypertension, Age (2 ball), Diabetes mellitus, Stroke (2 ball), Vascular disease, Age, Sex category) — 4,1±1,5) была сформирована на основании информации, содержащейся в платформе прогнозной аналитики "Webiomed" и представленной извлеченными по принципу сплошной выборки деперсонифицированными формализованными данными из электронных медицинских карт пациентов в возрасте ≥18 лет, прикрепленных к медицинским организациям 22 субъектов РФ.

Результаты. Частота назначения АКТ в целом по выборке составила 77,8%, доля прямых оральных антикоагулянтов в ее структуре — 72,9%. При ≥2 баллах у мужчин и ≥3 баллах у женщин по шкале CHA2DS2-VASc АКТ назначалась в 77,9% случаев. Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы назначались в 84,0% случаев (валсартан+сакубитрил — в 10,3% случаев), β-адреноблокаторы — в 80,2% случаев, антагонисты минералокортикоидных рецепторов — в 60,4% случаев, ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа — в 13,9% случаев. В подгруппе лиц со сниженной и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка 4-компонентную БМТ получали 17,4%, 3-компонентную — 42,6% пациентов.

Заключение. Несмотря на положительную динамику частоты назначения АКТ и доли прямых оральных антикоагулянтов в ее структуре при ФП и СН в отдельных субъектах РФ в 2023г в сравнении с данными аналогичного анализа за 2019г (62,5 vs 51,2%), ее, по-прежнему, можно считать не соответствующей действующим клиническим рекомендациям. При высоком проценте назначения блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, β-адреноблокаторов и антагонистов минералокортикоидных рецепторов у пациентов с ФП и СН обращает на себя внимание все еще низкая доля лиц, получающих 4-компонентную БМТ.

Что известно о предмете исследования?

- Частота нестабильной стенокардии (НС) при остром коронарном синдроме (ОКС) без подъема сегмента ST по мере совершенствования определения кардиоспецифических биомаркеров, в первую очередь высокочувствительного тропонина, по данным ряда исследований постоянно снижалась. В настоящее время частота НС как исхода ОКС по данным разных исследований колеблется весьма значительно.

Что добавляют результаты исследования?

- По данным регистра CONTRAST (The Registry of Acute Coronary Syndrome without ST-segment Elevation in the Regional Vascular Center) частота НС как исхода заболевания существенно превышала частоту инфаркта миокарда без подъема сегмента ST. При постановке диагноза врачи в большей степени ориентировались не на уровень тропонина, а на тяжесть клинического состояния, выраженность изменений на электрокардиограмме, данные эхокардиографии, тяжесть поражения коронарных артерий.

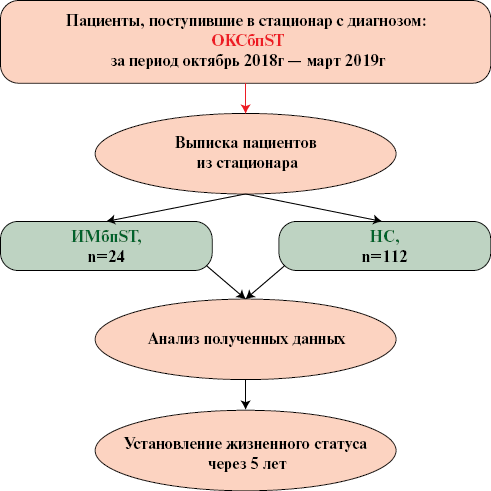

Цель. Оценить реальную практику установления диагнозов инфаркт миокарда без подъёма ST (ИМбпST) и нестабильная стенокардия (НС) у больных, поступающих с диагнозом острый коронарный синдром без подъёма ST в региональный сосудистый центр одного из городов Московской области.

Материал и методы. В проспективный регистр CONTRAST (The Registry of Acute Coronary Syndrome without ST-segment Elevation in the Regional Vascular Center), в который включены все пациенты, последовательно поступавшие с диагнозом коронарный синдром без подъёма ST в период с октября 2018 по март 2019гг. При поступлении всем больным проводилась коронароангиография (КАГ). Вопрос о проведении чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) решался в зависимости от результатов КАГ, а также в зависимости от клинического состояния больных, данных электрокардиограммы (ЭКГ), анамнеза. К моменту выполнения КАГ и принятия решения о проведении ЧКВ данные анализа крови на уровень тропонина были неизвестны.

Результаты. В исследование было включено 136 пациентов, из которых 83 (61%) составляли мужчины. Средний возраст больных составил 63,8±10,9 года, варьируя от 38 до 93 лет. При выписке из стационара диагноз НС был установлен у 112 (82,4%) человек и ИМбпST у 24 (17,6%) пациентов. НС чаще регистрировалась у пациентов женского пола по сравнению с ИМбпST — 40,2 vs 33% (р>0,05). ИМбпST, наоборот, чаще регистрировался у мужчин — 66,7 vs 59,8% (р>0,05). Пациенты с ИМбпST были старше, чем пациенты с НС — 69 лет vs 63 года (р=0,011). У пациентов с ИМбпST существенно чаще встречался ранее перенесённый ИМ в анамнезе — 58 vs 32% (р=0,029). По ангиографическим данным пациенты с ИМбпST демонстрировали более высокую частоту многососудистого поражения коронарных артерий — 50 vs 26,8% (р=0,041). Преимущественно у пациентов с ИМбпST наблюдается увеличение уровня тропонина I — 83 vs 50% (р=0,011). У пациентов с НС экстренные ЧКВ осуществлялись существенно реже по сравнению с пациентами, страдающими от ИМбпST — 28 vs 67% (р=0,001). При назначении двойной антиагрегантной терапии в стационаре больным с ИМбпST в качестве второго препарата предпочтение отдавалось тикагрелору — 50 vs 10% (р<0,001), в то время как у пациентов с НС, напротив, чаще применялся клопидогрел — 84 vs 50% (р<0,001).

Заключение. Результаты настоящего исследования позволяют предположить, что при установке окончательного диагноза врачи в большей степени ориентировались на данные анамнеза, тяжесть клинического состояния больных, изменения на ЭКГ и эхокардиографии, выраженность изменений при КАГ. Данные о содержании кардиоспецифического тропонина реже принимались во внимание.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЦИОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Что известно о предмете исследования?

- Избыточная масса тела (МТ) и ожирение являются ключевыми модифицируемыми факторами риска (ФР) хронических неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет 2 типа.

- Эффективность профилактики хронических неинфекционных заболеваний напрямую зависит от снижения избыточной МТ и коррекции поведенческих ФР, включая питание и физическую активность.

- Несмотря на доказанную эффективность поведенческих вмешательств, результаты часто остаются недостаточными из-за низкой приверженности пациентов и ограниченного контроля со стороны медицинских работников.

Что добавляют результаты исследования?

- Настоящее исследование представляет первый опыт оценки изменения поведенческих ФР в процессе дистанционного сопровождения без участия медицинского специалиста, осуществляющего углубленное профилактическое консультирование.

- Полученные данные могут способствовать дальнейшему развитию и адаптации цифровых профилактических решений для самостоятельного контроля МТ и коррекции поведенческих ФР.

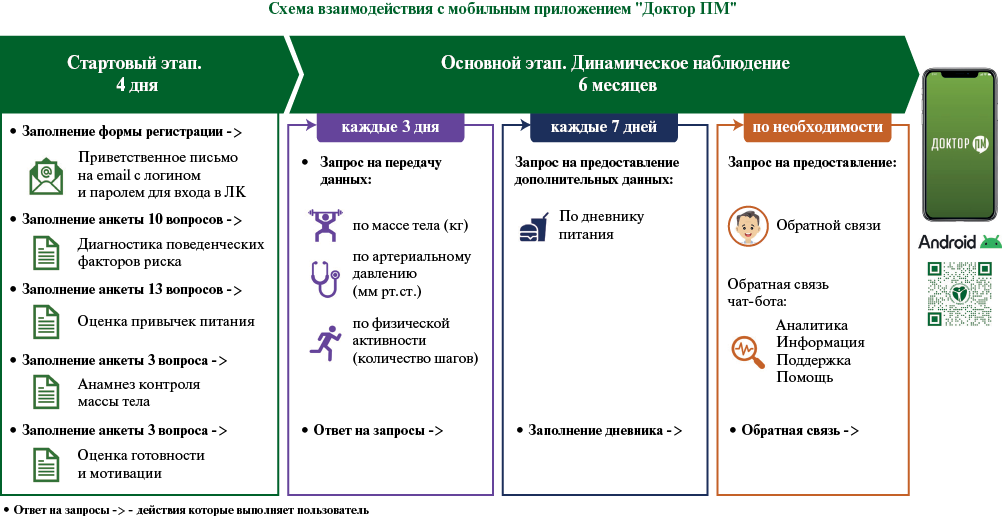

Цель. Оценить эффективность цифровой технологии дистанционного контроля процесса коррекции поведенческих факторов риска повышенной массы тела среди студентов, не имеющих хронических заболеваний.

Материал и методы. Совместно с ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" (ПсковГУ) было проведено исследование с участием 38 студентов-медиков без хронических заболеваний с индексом массы тела >25 кг/м2, прошедших профилактический осмотр. Коррекция поведенческих факторов риска (нерациональное питание, недостаточная физическая активность) осуществлялась с помощью мобильного приложения "Доктор ПМ" без участия медицинских специалистов. Для оценки отношения и мнения пользователей к технологии дистанционного динамического контроля использованы опросники (активные ссылки в мобильном приложении). Длительность наблюдения составила 6 мес.

Результаты. У 77,7% участников скорректированы пищевые привычки, включая снижение потребления жиров, простых углеводов, соли, а также увеличение частоты употребления овощей и фруктов. Повышение физической активности отметили 71,4% студентов. Масса тела снизилась у 65,8% участников, из них 31,6% достигли целевых показателей. Большинство (86,8%) положительно оценили удобство и полезность персонализированных рекомендаций в приложении "Доктор ПМ".

Заключение. Представлен первый опыт практического применения цифровой профилактической мобильной технологии дистанционного контроля процесса коррекции привычек питания и физической активности, а также поддержки снижения избыточной массы тела на примере когорты студентов без хронических заболеваний. Важно отметить, что коррекция поведенческих факторов риска произошла при отсутствие медицинского сопровождения. Для тиражирования данной технологии необходимо дальнейшее наблюдение и углубленный анализ результатов.

Что известно о предмете исследования?

- Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из основных причин высокой смертности, однако вклад в структуру смертности от ИБС хронических форм ИБС (ХИБС) остается недостаточно изученным.

Что добавляют результаты исследования?

- В структуре смертности от ИБС в субъектах Российской Федерации преобладают ХИБС с 8-кратными различиями стандартизированного коэффициента смертности и еще более выраженными различиями в стандартизированном коэффициенте смертности от отдельных форм ХИБС.

- Результаты свидетельствуют о необходимости уточнения клинических критериев отдельных форм ХИБС.

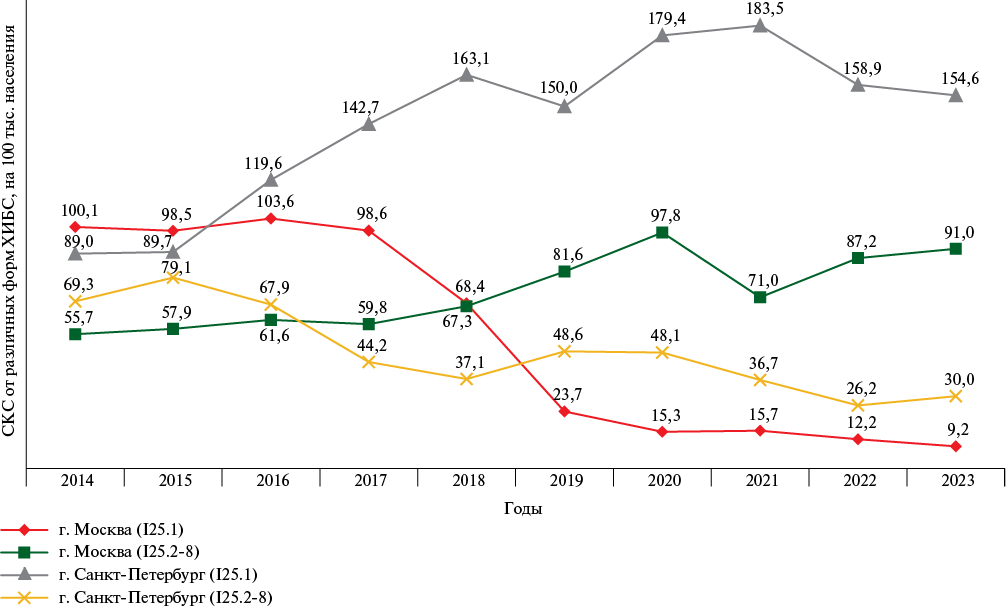

Цель. Оценить динамику и вариабельность стандартизованных коэффициентов смертности (СКС) от различных форм хронической ишемической болезни сердца (ХИБС) в Российской Федерации и ее субъектах в 2014-2023гг.

Материал и методы. Проведен анализ данных Росстата о числе умерших от ХИБС и отдельных ее форм за 2014-2023гг в соответствии с Краткой номенклатурой причин смерти Росстата. Расчеты выполнены с использованием программы ЭВМ "Расчёт и анализ показателей смертности и потерянных лет жизни в результате преждевременной смертности в субъектах Российской Федерации". Для расчетов СКС использовали Европейский стандарт Всемирной организации здравоохранения, 1976. Расчет среднерегиональных СКС и их сравнение выполнены с помощью программы SPSS 26.0.

Результаты. Среднерегиональное значение СКС от ХИБС за 2014-2023гг снизилось с 205,93±67,93 до 175,81±62,36 на 100 тыс. населения. Региональная вариабельность СКС от ХИБС в целом не претерпела значительных изменений: в 2014г максимальное значение СКС превышало минимальное значение в 8,5 раз; в 2023г — в 8 раз. Количество регионов, в которых значение СКС от I25.0 и I25.9 равно нулю, за анализируемый период увеличилось с 8 до 19. Коэффициент вариации региональных СКС от ХИБС в 2023г выше, чем в 2014г. Ни по одной из форм ХИБС не зарегистрировано единых для всех регионов тенденций изменения показателя СКС.

Заключение. Регистрируется значительная и нарастающая региональная вариабельность СКС от отдельных форм ХИБС. Отсутствие стандартизации клинических, морфологических и статистических принципов кодирования отдельных форм ХИБС в качестве первоначальной причины смерти препятствует оценке и анализу динамики показателей смертности, и, следовательно, разработке мер по достоверному и эффективному их снижению. Типизация подходов кодирования будет служить повышению качества анализа данных статистики смертности от ХИБС и последующего принятия таргетных управленческих решений.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Что известно о предмете исследования?

- Известно влияние на дожитие таких факторов риска (ФР), как возраст, величина артериального давления и частота сердечных сокращений, нарушения липидного профиля крови, ожирение, статусы курения и образования.

- Связи дожития с ФР в большинстве случаев выявлены и доказаны с использованием множественной линейной регрессии.

- Известно, что в медицинских исследованиях предпочтительным является использование нелинейных статистических методов.

Что добавляют результаты исследования?

- С использованием нелинейных по своей природе искусственных нейронных сетей изучена сравнительная значимость перечисленных ФР при длительном проспективном наблюдении за российской популяцией.

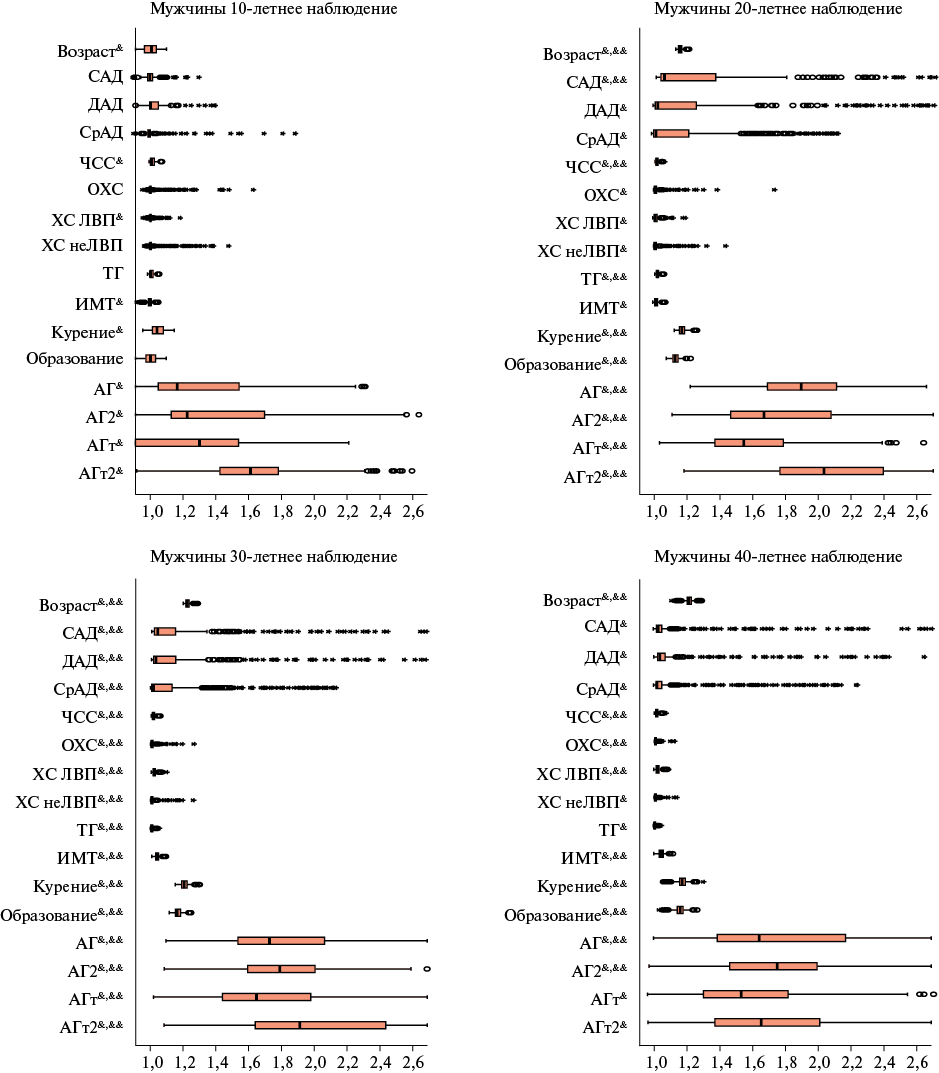

Цель. Сравнить значимость факторов риска (ФР) при нейросетевом моделировании фатального исхода для сроков проспективного наблюдения 10, 20, 30 и 40 лет.

Материал и методы. Из российской части исследования Липидных клиник 1975-1982гг включены 13263 мужчины и 5691 женщина с наблюдением до 2017г, конечной точкой являлась смерть от всех причин. Анализировали пол, возраст, величины артериального давления, частоты сердечных сокращений, индекса массы тела, показатели липидов крови, статусы курения и образования, наличие артериальной гипертензии и гипотензии. Для построения многомерных моделей использовали программы-имитаторы искусственных нейронных сетей.

Результаты. По данным общего анализа чувствительности значимость всех включенных в модели входных переменных увеличивается с удлинением срока проспективного наблюдения. Минимальная значимость изученных ФР наблюдается при 10-летнем наблюдении у женщин.

Заключение. Нейросетевой прогноз вероятности фатального события с использованием исследованных ФР достигает максимальной информативности к 30 годам проспективного наблюдения.

СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАРДИОЛОГИИ

Что известно о предмете исследования?

- Кардиотоксичность является известным эффектом химиотерапии (ХТ); опубликованы протоколы профилактики, наблюдения и лечения данного осложнения. Васкулотоксическое действие ХТ и методы его диагностики остаются до конца неизученными, определение артериальной жесткости представляется перспективным маркером потенциальных васкулотоксических реакций.

Что добавляют результаты исследования?

- Проведено исследование артериальной жесткости различными методами у больных раком молочной железы, получающих комбинированную ХТ, включая антрациклины.

- Обнаружено увеличение каротидно-феморальной скорости пульсовой волны через 12 мес. от начала ХТ при сравнении с исходными показателями до лечения, что свидетельствует об ускоренном сосудистом старении у данной категории больных.

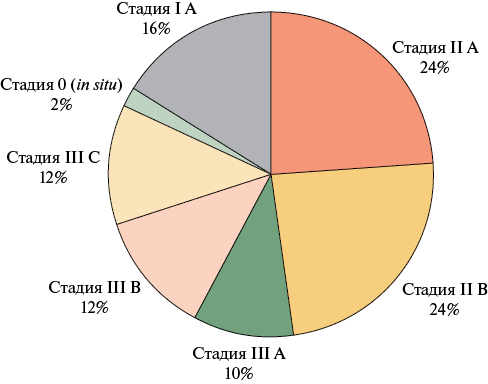

Цель. Выявление возможных изменений показателей артериальной жесткости (АЖ) и анализ их характера у больных раком молочной железы (РМЖ) на фоне комбинированной антрациклин-содержащей химиотерапии (АСХТ).

Материал и методы. 50 женщин в возрасте 46,7±7 лет с верифицированным РМЖ, имеющих показания к комбинированной АСХТ, проходили оценку АЖ (каротидно-феморальная скорость пульсовой волны — кфСПВ (м/с); сердечно-лодыжечный сосудистый индекс; сердечно-лодыжечная скорость пульсовой волны (м/с); индекс жесткости β, новые отечественные индексы жесткости Stelari и haStart) на 4-х визитах: исходно до АСХТ, через 8-12, 20-24 и 48 нед. от начала АСХТ.

Результаты. Выявлено достоверное снижение кфСПВ на визите 2 (7,48±1,51, p<0,05) и визите 3 (8,34±1,66, p<0,05) с дальнейшим статистически значимым ростом на визите 4 при сравнении с исходными данными. Аналогичная достоверная динамика продемонстрирована и для индекса Stelari. Динамика показателя — сердечно-лодыжечный сосудистый индекс — характеризовалась его снижением на визитах 2 и 3 с достоверным отличием от значений на визитах 1 и 4. Достоверных изменений индексов жесткости β и haStart на протяжении периода наблюдения не получено.

Заключение. У больных РМЖ, перенесших комбинированную АСХТ, выявлено увеличение кфСПВ на 0,95 м/с в год, что свидетельствует об ускоренном старении сосудистой стенки и возможном увеличении сердечно-сосудистого риска у данной категории больных.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

25.11.2024 состоялось очередное заседание Совета по терапевтическим наукам Секции клинической медицины РАН, которое было посвящено достижениям детской ревматологии в России. Целью данного Заседания стало обсуждение актуальных вопросов педиатрической ревматологической практики.

19.12.2024 состоялось очередное заседание Совета по терапевтическим наукам Секции клинической медицины РАН, посвященное ключевым научным достижениям гастроэнтерологии в 2024 г. В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы гастроэнтерологической практики, включая проблемы профилактики рака желудка у пациентов с хроническим гастритом, а также приоритетные направления в диагностике и лечении патологии печени и различных заболеваний кишечника.

ISSN 2619-0125 (Online)