Перейти к:

Влияние сервиса поддержки принятия врачебных решений на соблюдение клинических рекомендаций при ведении пациентов с хронической сердечной недостаточностью (исследование SPHERA-HF)

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4462

EDN: ZSMLDI

Аннотация

Цель. Оценка влияния внедрения сервиса поддержки принятия врачебных решений (СППВР), направленного на повышение соблюдения врачами основных положений клинических рекомендаций по хронической сердечной недостаточности (ХСН) в условиях реальной клинической практики с целью повышения эффективности ведения данной категории пациентов и улучшения клинических исходов в пилотных регионах Российской Федерации.

Материал и методы. В рамках ретроспективного многоцентрового исследования SPHERA-HF были проанализированы данные электронных медицинских карт из 49 медицинских организаций трех регионов России. Участники исследования были разделены на госпитальную и амбулаторную когорты. Основным критерием включения было наличие диагноза ХСН в анамнезе. Изучались особенности ведения пациентов в условиях реальной клинической практики до и после внедрения СППВР.

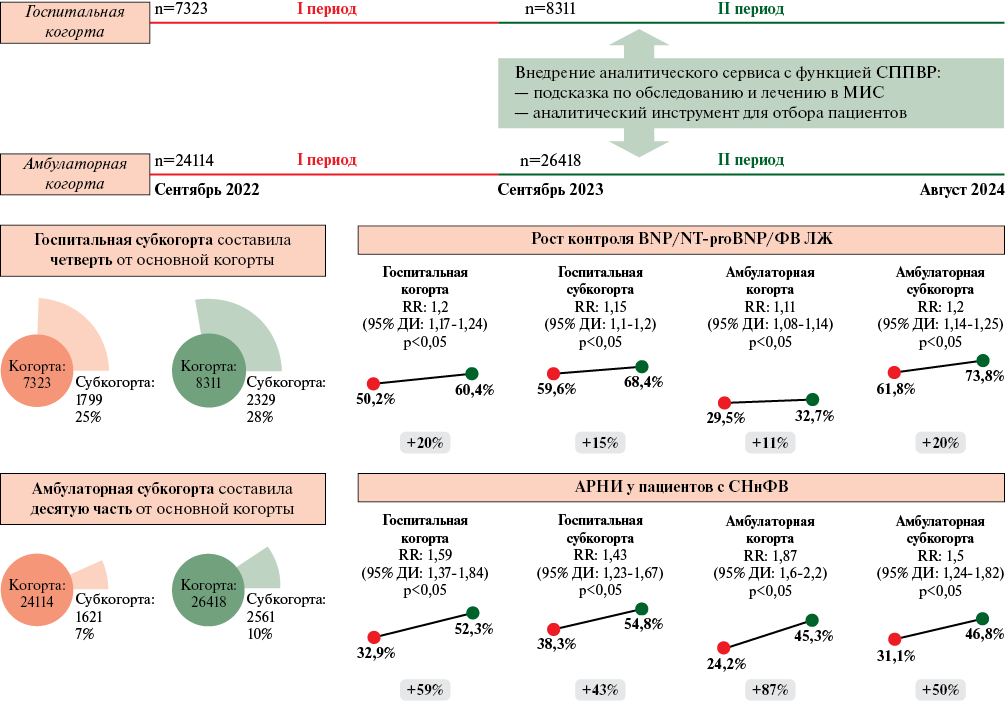

Результаты. В исследование было включено 66166 пациентов. После внедрения СППВР отмечался прирост доли пациентов с данными в электронных медицинских картах о наличии исследований мозгового натрийуретического пептида/N-концевого промозгового натрийуретического пептида (В-типа)/фракции выброса левого желудочка в госпитальной когорте с 50,2% до 60,4% (p<0,05); в амбулаторной когорте с 29,5% до 32,7% (p<0,05). Увеличилась частота назначения ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитора у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка в госпитальной когорте с 32,9% до 52,3% (p<0,05), в амбулаторной когорте с 24,2% до 45,3% (p<0,05). Отмечалось увеличение частоты назначения квадротерапии при выписке из стационара в госпитальной когорте с 22,3% до 32,6% (p<0,05); на инициирующем визите пациентов амбулаторной когорты с 24,6% до 42,9% (p<0,05). Наблюдалось уменьшение числа повторных госпитализаций по поводу сердечнососудистых заболеваний в госпитальной когорте с 26,9% до 20,1% (p<0,05).

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о позитивном влиянии внедрения СППВР на клиническую практику ведения пациентов с ХСН.

Ключевые слова

Для цитирования:

Терещенко С.Н., Жиров И.В., Шангина А.М., Палеев Ф.Н., Бойцов С.А., Уранов А.Е., Астракова К.С., Михеенко И.Л., Гартунг А.А., Спиридонов А.А., Кривошеев Ю.С., Шестова И.И., Марков Д.С., Строкольская И.Л., Барбараш О.Л., Мешкова М.А., Стародубцева И.А., Гурина Н.А., Петраковская В.А. Влияние сервиса поддержки принятия врачебных решений на соблюдение клинических рекомендаций при ведении пациентов с хронической сердечной недостаточностью (исследование SPHERA-HF). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(7):4462. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4462. EDN: ZSMLDI

For citation:

Tereshchenko S.N., Zhirov I.V., Shangina A.M., Paleev F.N., Boytsov S.A., Uranov A.E., Astrakova K.S., Mikheenko I.L., Gartung A.A., Spiridonov A.A., Krivosheev Y.S., Shestova I.I., Markov D.S., Strokolskaya I.L., Barbarash O.L., Meshkova M.A., Starodubtseva I.A., Gurina N.A., Petrakovskaia V.A. Impact of a clinical decision support system on adherence to clinical guidelines in the management of patients with heart failure (SPHERA-HF study). Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(7):4462. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4462. EDN: ZSMLDI

Введение

Несмотря на значительный прогресс в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), болезни системы кровообращения до сих пор занимают первое место в структуре смертности в Российской Федерации (РФ)1. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), как завершающий этап сердечно-сосудистого континуума, безусловно, требует комплексного диагностического подхода, включающего оценку клинико-инструментальных и лабораторных показателей, что является необходимым условием для своевременной диагностики и эффективного мониторинга терапии ССЗ. При этом в реальной практике не всем пациентам в полном объёме выполняются необходимые диагностические обследования: так, уровень натрийуретических пептидов оценивается лишь у 1-2% пациентов с ХСН, а фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) — у 46,57% [1][2].

Лечение пациентов с ХСН представляет серьезную нагрузку на систему здравоохранения — около 4,3% всех обращений за медицинской помощью составляют пациенты с сердечной недостаточностью (СН) [3]. Высокие финансовые затраты на госпитальном этапе лечения пациентов обусловлены потребностью в длительном пребывании на койке интенсивной терапии, значительной частотой повторных госпитализаций в связи с декомпенсацией [4][5].

Медикаментозная терапия — один из ключевых факторов лечения пациентов с ХСН, обеспечивающий не только улучшение клинического статуса пациента, но и снижающий риск повторной госпитализации и смерти [6]. Однако в реальной клинической практике в РФ доля пациентов с ХСН, получающих рекомендованную болезнь-модифицирующую терапию (РБМТ), а также частота достижения целевых доз препаратов терапии остается невысокой. Так, в исследовании ПРИОРИТЕТ-ХСН (проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации) РБМТ получали лишь 11,8% пациентов [7].

Выявление ХСН на ранних стадиях и своевременное назначение РБМТ обеспечивают максимальный терапевтический эффект. Одним из направлений для выполнения данной задачи является активно развивающаяся технология внедрения в клиническую практику сервисов поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Действительно, было показано, что применение СППВР сопровождается повышением приверженности врачей к выполнению клинических рекомендаций (КР) при назначении терапии ХСН [8].

Цель исследования — оценка влияния внедрения СППВР, направленного на повышение соблюдения врачами основных положений КР по ХСН в условиях реальной клинической практики и повышение эффективности ведения данной категории пациентов и улучшения клинических исходов в пилотных регионах РФ.

Материал и методы

Дизайн исследования. Исследование SPHERA-HF представляет собой ретроспективное многоцентровое исследование реальной клинической практики, направленное на оценку влияния СППВР на соблюдение КР по обследованию и лечению пациентов с ХСН. В исследование были включены пациенты из 49 медицинских организаций трех регионов РФ: Липецкой, Кемеровской и Тульской областей. Из них 40 медицинских организаций имели в своей структуре как амбулаторное, так и стационарное звено, включая 7 региональных сосудистых центров и 13 первичных сосудистых отделений. Оставшиеся 9 медицинских организаций были амбулаторными.

Анализировались электронные медицинские карты (ЭМК) пациентов, соответствующих критериям включения. Участники исследования были разделены на две когорты. Госпитальная когорта включала пациентов, госпитализированных по поводу любого ССЗ с указанием ХСН в диагнозе. Амбулаторная когорта состояла из пациентов, посетивших врачей-терапевтов, кардиологов поликлиники по поводу любого ССЗ, также с ХСН в диагнозе.

Критерии включения в госпитальную когорту: госпитализация по поводу любого кардиологического диагноза (коды Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) I00-I99), ХСН стадии IIa и выше (по Стражеско-Василенко) и/или функциональный класс (ФК) II и выше по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA — New York Heart Association) в диагнозе. Критерии включения в амбулаторную когорту: амбулаторное посещение по поводу любого кардиологического диагноза (коды МКБ-10 I00-I99), ХСН стадии IIa и выше (по Стражеско-Василенко) и/или ФК II и выше (по NYHA) в диагнозе этого же посещения.

Критерии невключения для обеих когорт: возраст <18 лет, ХСН I стадии (по Стражеско-Василенко) в сочетании с ФК I (по NYHA). Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

При включении пациентов в исследование ожидалось наличие случаев с "формально" установленным диагнозом ХСН, неподтвержденным необходимыми диагностическими обследованиями. Это предположение основано на данных европейского регистра по СН, где подтверждение диагноза СН с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) имело место лишь в 52% случаев [9]. Результаты ретроспективного анализа ЭМК пациентов с ХСН, проведенного в 2021г, также выявили значительное преобладание пациентов с СНсФВ (74,3%), что может свидетельствовать о гипердиагностике данного фенотипа ХСН [1].

Для идентификации пациентов с наличием подтвержденной или высоковероятной ХСН были выделены госпитальная и амбулаторная субкогорты, в которых диагноз ХСН был дополнительно верифицирован с использованием алгоритма СППВР, который представляет собой комплексный анализ данных ЭМК, включающий расширенное кодирование ХСН, совокупный анализ ФВ ЛЖ, размера левого предсердия, признаков задержки жидкости, уровней мозгового натрийуретического пептида (BNP)/N-концевого промозгового натрийуретического пептида) (NT-proBNP) и другие клинически значимые показатели, согласно КР "Хроническая сердечная недостаточность" (2020г) [6].

Ретроспективный анализ данных проводили дважды: по окончании первого периода и второго периода. Первый период (сентябрь 2022г — август 2023г) предшествовал внедрению СППВР. Второй период (сентябрь 2023г — август 2024г) охватывал этап после внедрения СППВР, в котором проводился анализ ключевых точек наблюдения (полнота обследованности пациентов, получаемая терапия) в условиях применения СППВР в рутинной клинической практике (рисунок 1).

Первичной конечной точкой исследования являлась доля пациентов, которым в течение анализируемого периода проведено исследование уровней BNP/NT-proBNP и/или измерена ФВ ЛЖ. Вторичные конечные точки включали клинико-демографические характеристики пациентов, лабораторные и инструментальные данные, клинико-терапевтические характеристики. Также оценивалась частота сердечно-сосудистых осложнений. В соответствии с КР, действовавшими на момент проведения исследования, к категории пациентов с СН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ (СНунФВ) были отнесены пациенты, у которых показатель ФВ ЛЖ находился в диапазоне 40-49%.

СППВР является медицинским изделием с искусственным интеллектом, имеет регистрационное удостоверение (РУ № РЗН 2022/17344 от 03.06.2022г, 19.12.2023г ПО ООО "МедикБук", реестр программного обеспечения РФ: № 13250 от 11.04.2022г). Внедрение СППВР осуществлялось посредством интеграции в региональную медицинскую информационную систему (МИС). Применение аналитического сервиса с функцией СППВР ориентировано на информационную помощь практикующим врачам в соблюдении действующих на момент проведения исследования КР "Хроническая сердечная недостаточность" в виде подсказок — тезисов с рекомендациями по диагностике и лечению пациентов с ХСН. После внедрения СППВР врачи получали возможность использовать подсказки в МИС, содержащие персонализированную схему терапии и обследования пациентов, в т.ч. данные о наличии противопоказаний, особенностях межлекарственных взаимодействий (рисунок 2). Кроме того, лечащие врачи и организаторы здравоохранения получили доступ к аналитической платформе СППВР, которая содержит интерактивные диаграммы, составленные согласно потребностям практикующих специалистов для выполнения задач диспансерного наблюдения. При нажатии на любое поле диаграммы происходит фильтрация и отбор пациентов в персонализированные списки для проактивного вызова на диспансерное наблюдение. На рисунке 3 можно увидеть диаграмму "Фракция выброса у пациентов с ХСН". При нажатии на серый сектор произойдёт создание списка пациентов с наличием ХСН в диагнозе, но без данных о ФВ ЛЖ в ЭМК. Аналогичным образом доступен отбор пациентов с отклонением в назначении РБМТ. На основании полученных персонализированных списков осуществлялся проактивный вызов пациентов для обследования и/или своевременной коррекции лечения. Функциональные возможности сервиса были детально рассмотрены в ранее опубликованных работах [10-13].

Статистический анализ. Для обработки данных использовалось программное обеспечение R (версия 4.3.1). Категориальные переменные представлены в виде абсолютных значений (n) и процентов (%), непрерывные — в виде среднего ± стандартного отклонения (M±SD) при нормальном распределении или медианы и интерквартильного размаха (Me [Q25; Q75]) при распределении, отличном от нормального. Нормальность распределения проверяли с помощью теста Шапиро-Уилка.

Сравнение долей между группами (госпитальная/амбулаторная когорты, субкогорты, периодами (до и после внедрения СППВР)) проводили с использованием критерия χ2 Пирсона или точного критерия Фишера (при ожидаемых частотах <5). Для сравнения непрерывных переменных применяли t-критерий Стьюдента (нормальное распределение) или U-критерий Манна-Уитни (распределение, отличное от нормального).

Относительный риск (RR — relative risk) с 95% доверительным интервалом (ДИ) рассчитывали для оценки влияния внедрения СППВР. С той же целью проводился расчёт относительного изменения доли показателей путём деления разницы между показателями второго и первого периода на показатель первого периода. RR был выбран как наиболее подходящая и интерпретируемая мера ассоциации между внедрением СППВР и изменением долей клинически значимых действий и исходов для оценки изменения долей (пропорций) клинически значимых действий и исходов, учитывая их относительно высокую распространенность в исследуемой популяции.

Для обеспечения достоверности результатов, с учетом специфики данных Региона 2, где наблюдались искажения дат создания электронных медицинских документов, данные Региона 2 были исключены из расчетов в тех конечных точках, где учитывались временные метки.

Статистическую значимость устанавливали при двустороннем p<0,05. Визуализацию результатов выполняли с использованием библиотеки ggplot2 (R).

Исследование одобрено этическим комитетом ФГБУ "НМИЦ кардиологии им. акад. Е. И. Чазова" Минздрава России. Протокол заседания этического комитета № 294 от 30 октября 2023г.

Исследование SPHERA-HF зарегистрировано на www.clinicaltrials.gov под номером NCT06248658.

Статья подготовлена при финансовой поддержке ООО "Новартис Фарма".

Результаты

Общая характеристика пациентов

В госпитальную когорту было включено 7323 пациента в первом периоде и 8311 во втором. В амбулаторную когорту было включено 24114 пациентов в первом периоде и 26418 во втором. В госпитальную субкогорту было включено 1799 пациентов (25% от госпитальной когорты) в первом периоде и 2329 пациентов (28% от госпитальной когорты) во втором периоде. В амбулаторную субкогорту был включен 1621 пациент (7% от амбулаторной когорты) в первом периоде и 2561 пациент (10% от амбулаторной когорты) во втором периоде (рисунок 1).

Средний возраст пациентов в исследуемых когортах варьировал от 67,8 до 70,6 года. По гендерному составу во всех когортах, за исключением амбулаторной, преобладали мужчины. В госпитальной и амбулаторной когортах большинство пациентов имели СНсФВ и II ФК. В субкогортах преобладали пациенты с СН со сниженной ФВ ЛЖ (СНнФВ) и III ФК (таблица 1). Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, что было характерно для всех исследуемых групп.

Детализированные данные, включая анализ сопутствующих заболеваний, гемодинамические и лабораторные показатели представлены в дополнительных материалах.

Данные о наличии исследований BNP/NT-proBNP/ФВ ЛЖ

Анализ частоты выполнения исследований BNP/NT-proBNP/ФВ ЛЖ в разных когортах выявил достоверное увеличение их частоты во втором периоде наблюдения (p<0,05 для всех сравнений). Наибольший прирост отмечался в госпитальной когорте (+20%), тогда как в амбулаторной когорте изменения были менее выражены (+11%). При этом в субкогортах доля пациентов с зарегистрированными данными была выше, чем в основных когортах, особенно во втором периоде (таблица 2).

Анализ медикаментозной терапии пациентов с ХСН

Внедрение СППВР привело к статистически значимому увеличению частоты назначения ингибиторов ангиотензиновых рецепторов и неприлизина (АРНИ) пациентам с СНнФВ во всех исследуемых группах (p<0,05 для всех сравнений) на момент окончания периодов (до и после внедрения СППВР). Наибольший относительный прирост (+87%) отмечался в амбулаторной когорте, где частота назначений увеличились с 24,2 до 45,3%. В госпитальных условиях динамика была чуть менее выраженной: в госпитальной когорте частота назначений возросла на 59% (с 32,9 до 52,3%), в субкогорте — на 43% (с 38,3 до 54,8%).

Динамика частоты применения АРНИ, в т.ч. у пациентов с СНунФВ, представлена в таблице 3.

Анализ квадротерапии при выписке из стационара/на инициирующем визите показал достоверное увеличение частоты рекомендованной квадротерапии пациентам с СНнФВ во всех исследуемых когортах. Наибольший прирост отмечен в амбулаторной когорте (+74%), где во втором периоде терапия была назначена почти половине пациентов (42,9%). В госпитальных условиях абсолютный показатель достиг 32,6%, демонстрируя увеличение на 46% по сравнению с первым периодом.

Особый интерес представляет различие между когортами и субкогортами: в последних исходная частота назначений была выше, однако относительный прирост оказался менее выраженным.

К окончанию периодов (до и после внедрения СППВР) в госпитальной когорте отмечался прирост частоты назначения квадротерапии (+11%), не достигший, однако, статистической значимости (p=0,35), тогда как в амбулаторной когорте зафиксировано достоверное увеличение на 36% (p<0,05). Динамика частоты применения квадротерапии представлена в таблице 4.

У пациентов с СНнФВ зафиксирован рост назначений ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГКТ-2): в госпитальной когорте с 59,6 до 74,3% (+25%; RR=1,25; 95% ДИ: 1,14-1,36; p<0,05), в госпитальной субкогорте с 61,2 до 75,6% (+24%; RR=1,24; 95% ДИ: 1,13-1,36; p<0,05), в амбулаторной когорте с 45,8 до 65,9% (+44%; RR=1,44; 95% ДИ: 1,30-1,59; p<0,05), в амбулаторной субкогорте с 55,9 до 65,8% (+18%; RR=1,18; 95% ДИ: 1,05-1,32; p<0,05).

Во всех исследуемых когортах за все время исследования среди ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) наиболее часто назначались лизиноприл и периндоприл, среди блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) преобладали лозартан и валсартан. Из группы β-блокаторов чаще других назначался бисопролол. Основным назначаемым препаратом из группы антагонистов минералокортикоидных рецепторов явился спиронолактон, из иНГКТ-2 — дапаглифлозин.

Подробные результаты доступны в дополнительных материалах на сайте журнала.

Анализ клинических исходов пациентов с ХСН

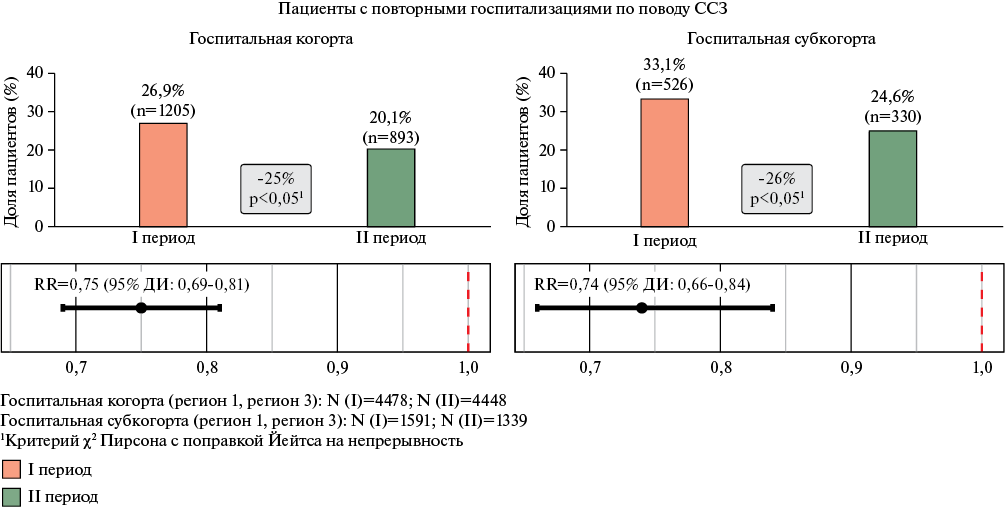

В госпитальной когорте частота повторных госпитализаций по поводу ССЗ в первом периоде составила 26,9% (1205 пациентов) во втором периоде 20,1% (893 пациента) (-25%; RR=0,75; 95% ДИ: 0,69-0,81; p<0,05). В госпитальной субкогорте в первом периоде 33,1% (526 пациентов) и 24,6% (330 пациентов) во втором периоде (-26%; RR=0,74; 95% ДИ: 0,66-0,84; p<0,05) (рисунок 4). В амбулаторной когорте и субкогорте достоверных различий в частоте госпитализаций между первым и вторым периодами наблюдения выявлено не было.

Рис. 1 Дизайн и основные результаты исследования.

Примечание: АРНИ — ингибиторы ангиотензиновых рецепторов и неприлизина, ДИ — доверительный интервал, МИС — медицинская информационная система, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка, СППВР — сервис поддержки принятия врачебных решений, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, BNP — мозговой натрийуретический пептид, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид, RR — relative risk (относительный риск). Серым выделено относительное изменение. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Рис. 2 Пример фрагмента Заключения СППВР с рекомендациями по РБМТ при ХСН.

Примечание: АМКР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ингибиторы ангиотензиновых рецепторов и неприлизина, иНГЛТ-2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, РБМТ — рекомендованная болезнь-модифицирующая терапия, СППВР — сервис поддержки принятия врачебных решений, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Рис. 3 Пример аналитической платформы с функцией отбора пациентов для дообследования (проведение ЭхоКГ для оценки ФВ ЛЖ).

Примечание: АГ — артериальная гипертония, ДЛП — дислипидемия, ДН — диспансерное наблюдение, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ХСНнФВ — ХСН со сниженной фракцией выброса, ХСНсФВ — ХСН с сохраненной фракцией выброса, ХСНунФВ — ХСН с умеренно сниженной фракцией выброса, ЭхоКГ — эхокардиография. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Таблица 1

Распределение пациентов по фенотипам СН и ФК ХСН (по NYHA) в I и во II периодах

|

I период |

II период |

|||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

I период |

II период |

|||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

Госпитальная когорта |

||||

|

Распределение по фенотипам СН |

||||

|

СНнФВ |

566 |

16,5 |

793 |

16,4 |

|

СНунФВ |

840 |

24,5 |

1128 |

23,3 |

|

СНсФВ |

2026 |

59,0 |

2925 |

60,4 |

|

Нет данных о ФВ ЛЖ |

3891 |

3465 |

||

|

Всего пациентов |

7323 |

8311 |

||

|

Распределение по ФК (по NYHA) |

||||

|

I |

136 |

2,1 |

115 |

1,6 |

|

II |

4436 |

68,8 |

4916 |

69,2 |

|

III |

1676 |

26,0 |

1855 |

26,1 |

|

IV |

198 |

3,1 |

214 |

3,0 |

|

Нет данных о ФК |

877 |

1211 |

||

|

Всего пациентов |

7323 |

8311 |

||

|

Госпитальная субкогорта |

||||

|

Распределение по фенотипам СН |

||||

|

СНнФВ |

423 |

47,7 |

705 |

47,5 |

|

СНунФВ |

306 |

34,5 |

465 |

31,4 |

|

СНсФВ |

157 |

17,7 |

313 |

21,1 |

|

Нет данных о ФВ ЛЖ |

913 |

846 |

||

|

Всего пациентов |

1799 |

2329 |

||

|

Распределение по ФК (по NYHA) |

||||

|

I |

8 |

0,6 |

12 |

0,7 |

|

II |

471 |

32,9 |

722 |

40,0 |

|

III |

833 |

58,2 |

883 |

48,9 |

|

IV |

119 |

8,3 |

187 |

10,4 |

|

Нет данных о ФК |

368 |

525 |

||

|

Всего пациентов |

1799 |

2329 |

||

|

Амбулаторная когорта |

||||

|

Распределение по фенотипам СН |

||||

|

СНнФВ |

776 |

11,1 |

1159 |

13,8 |

|

СНунФВ |

1316 |

18,8 |

1735 |

20,6 |

|

СНсФВ |

4907 |

70,1 |

5521 |

65,6 |

|

Нет данных о ФВ ЛЖ |

17115 |

18003 |

||

|

Всего пациентов |

24114 |

26418 |

||

|

Распределение по ФК (по NYHA) |

||||

|

I |

542 |

2,4 |

442 |

1,9 |

|

II |

18271 |

82,4 |

19091 |

81,5 |

|

III |

3176 |

14,3 |

3592 |

15,3 |

|

IV |

196 |

0,9 |

300 |

1,3 |

|

Нет данных о ФК |

1929 |

2993 |

||

|

Всего пациентов |

24114 |

26418 |

||

|

Амбулаторная субкогорта |

||||

|

Распределение по фенотипам СН |

||||

|

СНнФВ |

446 |

46,8 |

871 |

48,4 |

|

СНунФВ |

382 |

40,0 |

629 |

35,0 |

|

СНсФВ |

126 |

13,2 |

298 |

16,6 |

|

Нет данных о ФВ ЛЖ |

667 |

763 |

||

|

Всего пациентов |

1621 |

2561 |

||

|

Распределение по ФК (по NYHA) |

||||

|

I |

9 |

0,7 |

28 |

1,3 |

|

II |

513 |

38,3 |

904 |

40,9 |

|

III |

741 |

55,3 |

1104 |

50,0 |

|

IV |

77 |

5,7 |

174 |

7,9 |

|

Нет данных о ФК |

281 |

351 |

||

|

Всего пациентов |

1621 |

2561 |

||

Примечание: СН — сердечная недостаточность, СНнФВ — СН со сниженной ФВ ЛЖ, СНунФВ — СН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ, СНсФВ — СН с сохраненной ФВ ЛЖ, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ФК — функциональный класс, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, NYHA — New York Heart Association (Нью-Йоркская ассоциация сердца).

Таблица 2

Частота контроля BNP/NT-proBNP/ФВ ЛЖ в ЭМК в I и II периодах (до и после внедрения СППВР)

|

I период |

II период |

RR (95% ДИ) |

p |

|||

|

n |

% |

n |

% |

|||

|

Госпитальная когорта |

||||||

|

BNP или NT-proBNP |

442 |

6,0 |

672 |

8,1 |

1,35 (1,20-1,52) |

<0,05 |

|

ФВ ЛЖ в ЭМК |

3 432 |

46,9 |

4 846 |

58,3 |

1,24 (1,21-1,28) |

<0,05 |

|

BNP/NT-proBNP/ФВ ЛЖ в ЭМК |

3 675 |

50,2 |

5 017 |

60,4 |

1,20 (1,17-1,24) |

<0,05 |

|

Госпитальная субкогорта |

||||||

|

BNP или NT-proBNP |

329 |

18,3 |

386 |

16,6 |

0,91 (0,79-1,04) |

0,20 |

|

ФВ ЛЖ в ЭМК |

886 |

49,2 |

1 483 |

63,7 |

1,29 (1,22-1,37) |

<0,05 |

|

BNP/NT-proBNP/ФВ ЛЖ в ЭМК |

1 072 |

59,6 |

1 593 |

68,4 |

1,15 (1,10-1,20) |

<0,05 |

|

Амбулаторная когорта |

||||||

|

BNP или NT-proBNP |

377 |

1,6 |

787 |

3,0 |

1,87 (1,66-2,12) |

<0,05 |

|

ФВ ЛЖ в ЭМК |

6 999 |

29,0 |

8 415 |

31,9 |

1,10 (1,07-1,13) |

<0,05 |

|

BNP/NT-proBNP/ФВ ЛЖ в ЭМК |

7 113 |

29,5 |

8 649 |

32,7 |

1,11 (1,08-1,14) |

<0,05 |

|

Амбулаторная субкогорта |

||||||

|

BNP или NT-proBNP |

116 |

7,2 |

363 |

14,2 |

1,97 (1,62-2,41) |

<0,05 |

|

ФВ ЛЖ в ЭМК |

954 |

58,9 |

1 798 |

70,2 |

1,19 (1,14-1,25) |

<0,05 |

|

BNP/NT-proBNP/ФВ ЛЖ в ЭМК |

1 001 |

61,8 |

1 890 |

73,8 |

1,20 (1,14-1,25) |

<0,05 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, СППВР — сервис поддержки принятия врачебных решений, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ЭМК — электронная медицинская карта, BNP — мозговой натрийуретический пептид, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид, RR — relative risk (относительный риск).

Таблица 3

Динамика частоты применения АРНИ, иАПФ, БРА между I и II периодами (до и после внедрения СППВР)

|

АРНИ (на момент окончания периодов) |

иАПФ (на момент окончания периодов) |

БРА (на момент окончания периодов) |

||||||||||

|

I период |

II период |

RR (95% ДИ) |

p |

I период |

II период |

RR (95% ДИ) |

p |

I период |

II период |

RR (95% ДИ) |

p |

|

|

Госпитальная когорта |

||||||||||||

|

СНнФВ |

32,9 |

52,3 |

1,59 (1,37-1,84) |

<0,05 |

52 |

39 |

0,75 (0,66-0,85) |

<0,05 |

18 |

12,7 |

0,71 (0,53-0,93) |

<0,05 |

|

СНунФВ |

12,1 |

22,7 |

1,87 (1,50-2,35) |

<0,05 |

69 |

54,2 |

0,79 (0,73-0,85) |

<0,05 |

21,3 |

20,3 |

0,95 (0,79-1,15) |

0,60 |

|

Госпитальная субкогорта |

||||||||||||

|

СНнФВ |

38,3 |

54,8 |

1,43 (1,23-1,67) |

<0,05 |

51,2 |

37,8 |

0,74 (0,64-0,85) |

<0,05 |

18,2 |

12,9 |

0,71 (0,52-0,96) |

<0,05 |

|

СНунФВ |

20 |

32 |

1,60 (1,20-2,13) |

<0,05 |

72,3 |

46,9 |

0,65 (0,57-0,74) |

<0,05 |

19,6 |

21,1 |

1,07 (0,78-1,47) |

0,65 |

|

Амбулаторная когорта |

||||||||||||

|

СНнФВ |

24,2 |

45,3 |

1,87 (1,60-2,20) |

<0,05 |

37,2 |

32,2 |

0,87 (0,75-1,0) |

<0,05 |

14,5 |

11,5 |

0,79 (0,61-1,03) |

0,10 |

|

СНунФВ |

8,8 |

17,3 |

1,97 (1,57-2,48) |

<0,05 |

46,6 |

47,1 |

1,01 (0,93-1,10) |

0,80 |

18 |

21 |

1,16 (0,99-1,38) |

0,05 |

|

Амбулаторная субкогорта |

||||||||||||

|

СНнФВ |

31,1 |

46,8 |

1,50 (1,24-1,82) |

<0,05 |

44,1 |

31,2 |

0,71 (0,60-0,84) |

<0,05 |

16,4 |

9,8 |

0,60 (0,42-0,85) |

<0,05 |

|

СНунФВ |

10,6 |

27 |

2,54 (1,72-3,73) |

<0,05 |

57,1 |

47,6 |

0,83 (0,72-0,96) |

<0,05 |

23,6 |

19,6 |

0,83 (0,62-1,11) |

0,20 |

Примечание: АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина II, ДИ — доверительный интервал, иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной ФВ ЛЖ, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной ФВ ЛЖ, СППВР — сервис поддержки принятия врачебных решений, RR — relative risk (относительный риск).

Таблица 4

Динамика частоты применения квадротерапии при выписке/на I амбулаторном осмотре, на момент окончания периодов (до и после внедрения СППВР)

|

Квадротерапия при выписке/на I амбулаторном осмотре |

Квадротерапия на момент окончания периодов (до и после внедрения СППВР) |

|||||||

|

I период |

II период |

RR (95% ДИ) |

p |

I период |

II период |

RR (95% ДИ) |

p |

|

|

Госпитальная когорта |

||||||||

|

СНнФВ |

22,3 |

32,6 |

1,46 (1,19-1,79) |

<0,05 |

25,9 |

28,8 |

1,11 (0,90-1,37) |

0,35 |

|

Госпитальная субкогорта |

||||||||

|

СНнФВ |

26,4 |

33,2 |

1,26 (1,02-1,55) |

<0,05 |

30,4 |

30,2 |

1,0 (0,81-1,23) |

>0,95 |

|

Амбулаторная когорта |

||||||||

|

СНнФВ |

24,6 |

42,9 |

1,74 (1,50-2,01) |

<0,05 |

17,6 |

24 |

1,36 (1,09-1,70) |

<0,05 |

|

Амбулаторная субкогорта |

||||||||

|

СНнФВ |

35 |

45,4 |

1,30 (1,12-1,50) |

<0,05 |

28,2 |

25,3 |

0,89 (0,72-1,12) |

0,35 |

Примечание: ДИ — доверительный интервал, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной ФВ ЛЖ, СППВР — сервис поддержки принятия врачебных решений, RR — relative risk (относительный риск).

Рис. 4 Частота повторных госпитализаций у пациентов госпитальной когорты и госпитальной субкогорты.

Примечание: ДИ — доверительный интервал, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, RR — relative risk (относительный риск). Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Обсуждение

Когорты пациентов в первом и во втором периодах были клинически сопоставимы между собой. Крупные международные регистры, такие как SwedeHF (Swedish Heart Failure Registry), ESC-HF-LT Registry (European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry) и GWTG-HF Registry (Get With The Guidelines-Heart Failure Registry) демонстрируют преобладание пациентов со сниженной ФВ ЛЖ в популяции больных ХСН [14-16]. Например, в SwedeHF 53% пациентов имели сниженную ФВ ЛЖ, 23% — умеренно сниженную и 23% — сохраненную ФВ ЛЖ [14].

Учитывая выраженные различия в распределении фенотипов ХСН в когортах по сравнению с данными крупных регистров, а также соответствие распределения фенотипов в субкогортах, можно предположить, что в когортах значительная часть пациентов имеют "формально" установленный диагноз ХСН, в то время как в субкогортах сосредоточены пациенты с высоковероятной ХСН.

Согласно КР, оценка ФВ ЛЖ и BNP/NT-proBNP должна проводиться у всех пациентов с ХСН. Однако, согласно исследованиям, в реальной клинической практике эти показатели определяются не всегда.

В разных когортах исследования доля пациентов, которым было выполнено исследование BNP/NT-proBNP, варьировалась от 1,6 до 18,3%. Данная вариативность между когортами может быть объяснена принципом формирования когорт и субкогорт в исследовании. Так, очевидны различия между амбулаторными и госпитальными пациентами, обусловленные тяжестью заболевания у пациентов и доступностью лабораторной диагностики. Также стоит отметить принцип формирования субкогорт среди когорт амбулаторных и госпитальных пациентов: субкогорты включали установленный диагноз, дополнительно подтверждённый алгоритмом СППВР. Когорты же включали в т.ч. пациентов с "формально" установленным диагнозом.

Ранее проведённые исследования показали, что лишь у 1-2% пациентов с ХСН выполняется исследование уровня NT-proBNP [1][2]. Доля пациентов, у которых в ЭМК присутствовали данные о ФВ ЛЖ, варьировалась в разных когортах от 29 до 70,2%. По данным ретроспективного анализа ЭМК пациентов с ХСН, информация о ФВ ЛЖ присутствовала в амбулаторных картах лишь у 46,57% пациентов [1].

Суммарный эффект СППВР на исследование BNP/NT-proBNP/ФВ ЛЖ составил в госпитальной когорте +20%, в госпитальной субкогорте +15%, в амбулаторной когорте +11% и в амбулаторной субкогорте +20%.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют положительное влияние внедрения СППВР на полноту обследования пациентов с ХСН.

После внедрения СППВР отмечалось изменение частоты использования препаратов, влияющих на сердечно-сосудистый континуум, в частности, на частоту применения АРНИ, квадротерапии.

Как известно, АРНИ превосходит иАПФ в снижении рисков смерти и госпитализации у пациентов с СНнФВ [17]. У пациентов с СНнФВ после внедрения СППВР в госпитальной субкогорте частота назначения АРНИ увеличилась на 43% (p<0,05), а в амбулаторной субкогорте на 50% (p<0,05). Согласно клиническим исследованиям, лучший профиль снижения риска госпитализации и смерти у АРНИ по сравнению с иАПФ продемонстрирован и в группе пациентов с СНунФВ [18]. В настоящем исследовании отмечено увеличение частоты назначения АРНИ пациентам с СНунФВ во втором периоде на 60% (p<0,05) в госпитальной субкогорте и на 154% (p<0,05) в амбулаторной субкогорте. При этом отмечалось снижение частоты назначения иАПФ.

Результаты исследований последних лет свидетельствуют, что применение иНГКТ-2 снижает риск смерти от ССЗ и частоту госпитализаций по поводу СН у пациентов с СНнФВ [19]. Внедрение СППВР позволило увеличить частоту назначения иНГКТ-2 в госпитальной субкогорте на 24% (p<0,05), в амбулаторной субкогорте на 18% (p<0,05).

Имплементация СППВР привела к увеличению частоты назначения квадротерапии пациентам с СНнФВ при выписке из стационара в госпитальной когорте на 46%, в субкогорте на 26% (p<0,05). В амбулаторной когорте на первом амбулаторном осмотре зафиксировано достоверное увеличение частоты назначения квадротерапии на 74%, в субкогорте на 30% (p<0,05), что способствовало повышению доли пациентов, получающих терапию, соответствующую современным КР. Следует отметить, что в рамках амбулаторного наблюдения доля пациентов, получающих квадротерапию, оказалась существенно ниже по сравнению с показателями на момент выписки/первого амбулаторного осмотра. Данное снижение может быть объяснено переходом на иные схемы терапии, осуществляемым либо самими пациентами, либо лечащими врачами в процессе динамического наблюдения. Вместе с тем, внедрение СППВР способствовало увеличению числа пациентов амбулаторной когорты, получающих РБМТ к окончанию второго периода на 36% (p<0,05). Полученные данные согласуются с результатами исследования, проведенного на базе Mayo Clinic, посвященного применению СППВР, в котором также было продемонстрировано повышение приверженности врачей к назначению РБМТ [8].

Известно, что повторные госпитализации пациентов с СН ассоциированы с увеличением риска летального исхода [5]. Во втором периоде было продемонстрировано снижение частоты повторных госпитализаций по поводу ССЗ на 25% (p<0,05) в госпитальной когорте и на 26% (p<0,05) в госпитальной субкогорте, что может быть связано с синергическим эффектом внедрения СППВР и других мероприятий в регионах по контролю риска смерти, частоты госпитализаций по поводу ССЗ. В то же время значимых изменений частоты госпитализаций в амбулаторной когорте и субкогорте зафиксировано не было. Предположительно, данное различие связано с тем, что врачи активно использовали цифровой инструмент для более тщательного мониторинга пациентов, уже имеющих в анамнезе госпитализации, что способствовало своевременной коррекции терапии и предотвращению ухудшения состояния.

Ограничения исследования. База данных для анализа СППВР имеет определенные ограничения, связанные с полнотой и структурой данных. Данные за первый период формировались путем неавтоматизированных выгрузок архивов электронных медицинских документов в форматах JSON и CSV, что сопровождалось сниженной полнотой данных.

В Регионе 1 в течение первого периода осуществлялся переход на новую операционную систему региональной МИС, что привело к частичной потере электронных медицинских документов.

Переход во втором периоде в Регионах 2 и 3 на автоматический обмен структурированными электронными медицинскими документами (СЭМД) Вертикально-интегрированной медицинской информационной системы "Сердечно-сосудистые заболевания" (ВИМИС "ССЗ") сопровождался потерей данных по причине "неуспешно" отправленных СЭМД в период отладки, доля которых могла доходить до 70% по некоторым типам.

Часть высылаемых Регионом 2 выписных эпикризов приходили в "урезанном" формате, в рамки которого не входило описание лабораторных и инструментальных показателей. Кроме того, в этом Регионе во втором периоде наблюдался переход на новую МИС, новую лабораторную информационную систему, что привело к потере СЭМД из ряда крупных медицинских организаций на срок до 3 мес.

Вследствие технического сбоя на стороне Региона 2 при формировании СЭМД, значительная часть СЭМД была создана не сразу после оформления медицинских документов, а в период с сентября по декабрь 2022г. Это было связано с процессом отладки передачи данных в систему ВИМИС "ССЗ". Данное обстоятельство привело к искажению временнóго распределения визитов пациентов относительно их реальных дат, что ограничило оценку хронологии событий.

Для минимизации влияния некорректных датировок документов из Региона 2 на результаты исследования, анализ частоты госпитализаций проводился без учета данных этого региона.

Несмотря на имеющиеся ограничения, база данных СППВР представляет собой ценный источник информации, отражающий реальную клиническую практику с учетом региональных особенностей цифровизации здравоохранения.

Заключение

В ходе исследования был отмечен недостаточный уровень выполнения необходимых лабораторных и инструментальных обследований, согласно КР, в т.ч. для подтверждения диагноза ХСН. Внедрение СППВР во втором периоде исследования способствовало значительному увеличению полноты обследования пациентов с ХСН, а также повышению частоты назначения РБМТ, влияющей на прогноз. Наблюдалось снижение частоты госпитализаций по поводу ССЗ.

Таким образом, инструменты СППВР, предоставляющие врачу подсказки по вопросам диагностики и лечения пациентов с ХСН, а также аналитическую информацию для оценки качества ведения пациентов, представляют собой перспективный подход для контроля и оптимизации терапии. Применение цифровых сервисов с искусственным интеллектом с доказанной эффективностью может стать одним из важных инструментов для решения задач Федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Отношения и деятельность. Гурина Н. А., Петраковская В. А. — медицинский отдел ООО "Новартис Фарма", Уранов А. Е., Астракова К. С., Михеенко И. Л., Гартунг А. А., Спиридонов А. А. — ООО "МедикБук", Новосибирск. Другие авторы заявили об отсутствии конфликта интересов. Статья подготовлена при финансовой поддержке ООО "Новартис Фарма".

1 Демографический ежегодник России. 2021: Стат. сб./ Росстат. M., 2021. 256 c.

Список литературы

1. Гиляревский С. Р., Гаврилов Д. В., Гусев А. В. Результаты ретроспективного анализа записей электронных амбулаторных медицинских карт пациентов с хронической сердечной недостаточностью: первый российский опыт. Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4502. doi:10.15829/1560-4071-2021-4502.

2. Лопатин Ю. М., Недогода С. В., Архипов М. В. и др. Фармакоэпидемиологический анализ рутинной практики ведения пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации. Часть I. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4): 4368. doi:10.15829/1560-4071-2021-4368.

3. Соловьева А. Е., Ендубаева Г. В., Авдонина Н. Г. и др. Хроническая сердечная недостаточность согласно кодам МКБ-10 в электронных медицинских записях Санкт-Петербурга: распространенность, нагрузка на систему здравоохранения, исходы. Российский кардиологический журнал. 2021;26(S3):4621. doi:10.15829/1560-4071-2021-4621.

4. Недогода С. В., Лопатин Ю. М., Архипов М. В. и др. Фармакоэпидемиологический анализ рутинной практики ведения пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации. Часть II. Российский кардиологический журнал. 2022;27(2): 4759. doi:10.15829/1560-4071-2022-4759.

5. Соловьева А. Е., Горбачева Т. В., Соловьев А. Е. и др. Кумулятивная частота и прогностическое значение повторных госпитализаций у пациентов с сердечной недостаточностью: данные крупного когортного исследования реальной клинической практики Санкт-Петербурга. Кардиология. 2024;64(11):96-105. doi:10.18087/cardio.2024.11.n2781.

6. Терещенко С. Н., Галявич А. С., Ускач Т. М. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-4071-2020-4083.

7. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации "ПРИОРИТЕТ-ХСН": исходные характеристики и лечение первых включённых пациентов. Российский кардиологический журнал. 2023;28(10):5593. doi:10.15829/1560-4071-2023-5593.

8. McKie PM, Kor DJ, Cook DA, et al. Computerized Advisory Decision Support for Cardiovascular Diseases in Primary Care: A Cluster Randomized Trial. Am J Med. 2020;133(6):750-756.e2. doi:10.1016/j.amjmed.2019.10.039.

9. Kapłon Cieślicka A, Laroche C, Crespo Leiro MG, et al; Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC) and the ESC Heart Failure Long-Term Registry Investigators. Is heart failure misdiagnosed in hospitalized patients with preserved ejection fraction? From the European Society of Cardiology — Heart Failure Association EURObservational Research Programme Heart Failure Long-Term Registry. ESC Heart Fail. 2020;7(5):2098-112. doi:10.1002/ehf2.12817.

10. Лосик Д. В., Козлова С. Н., Кривошеев Ю. С. и др. Результаты ретроспективного анализа выбора терапии при помощи сервиса поддержки принятия врачебных решений у пациентов с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий (ИНТЕЛЛЕКТ). Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4406. doi:10.15829/1560-4071-2021-4406.

11. Пономаренко А. В., Кривошеев Ю. С., Михеенко И. Л. и др. Поиск потенциальных факторов, ассоциированных с неуспехом катетерной аблации фибрилляции предсердий. Ретроспективный анализ электронных медицинских карт при помощи сервиса поддержки принятия врачебных решения (исследование СЕЛЕКТ ФП). Кардиологический вестник. 2023;18(2):35-42. doi:10.17116/Cardiobulletin20231802135.

12. Шангина А. М., Бенимецкая К. С., Ефремова Ю. Е. и др. Персонализированный подход к выбору терапии через цифровой портрет кардиологического больного. Возможности сервиса поддержки принятия врачебных решений. Кардиологический вестник. 2024;19(4-2):105-12. doi:10.17116/Cardiobulletin202419042105.

13. Астракова (Бенимецкая) К.С., Михеенко И. Л., Уранов А. Е. и др. Влияние сервиса поддержки принятия врачебных решений на соблюдение клинических рекомендаций и достижение целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности у пациентов с риском развития сердечно-сосудистых осложнений (исследование SuccESS). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2024;20(6):625-36. doi:10.20996/1819-6446-2024-3138.

14. Settergren C, Benson L, Shahim A, et al. Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum: A comprehensive assessment of over 100 000 patients in the Swedish Heart Failure Registry. Eur J Heart Fail. 2024;26(5):1150-9. doi:10.1002/ejhf.3230. Erratum in: Eur J Heart Fail. 2025;27(1): 183. doi:10.1002/ejhf.3554.

15. Savarese G, Gatti P, Benson L, et al. Left ventricular ejection fraction digit bias and reclassification of heart failure with mildly reduced vs reduced ejection fraction based on the 2021 definition and classification of heart failure. Am Heart J. 2024;267:52-61. doi:10.1016/j.ahj.2023.11.008. Epub 2023 Nov 15. PMID: 37972677.

16. Shah KS, Xu H, Matsouaka RA, et al. Heart Failure With Preserved, Borderline, and Reduced Ejection Fraction: 5-Year Outcomes. J Am Coll Cardiol. 2017;70(20):2476-2486. doi:10.1016/j.jacc.2017.08.074.

17. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. & PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. NEJM. 2014;371(11):993-1004. doi:10.1056/NEJMoa1409077.

18. Solomon SD, Vaduganathan M, L Claggett B, et al. Sacubitril/Valsartan Across the Spectrum of Ejection Fraction in Heart Failure. Circulation. 2020;141(5):352-61. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044586.

19. Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. Lancet (London, England). 2020;396(10254):819-29. doi:10.1016/S0140-6736(20)31824-9.

Об авторах

С. Н. ТерещенкоРоссия

д.м.н., профессор, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности.

Москва

И. В. Жиров

Россия

д.м.н., в.н.с. отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности, профессор кафедры кардиологии.

Москва

А. М. Шангина

Россия

к.м.н., зам. начальника управления по реализации задач НМИЦ в субъектах РФ.

Москва

Ф. Н. Палеев

Россия

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, первый зам. генерального директора.

Москва

С. А. Бойцов

Россия

д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор.

Москва

А. Е. Уранов

Россия

Врач-кардиолог, эксперт научной группы МедикБук.

Новосибирск

К. С. Астракова

Россия

к.м.н., врач-кардиолог, медицинский директор ООО "Медикбук".

Новосибирск

И. Л. Михеенко

Россия

Медицинский статистик научной группы МедикБук.

Новосибирск

А. А. Гартунг

Россия

Врач-кардиолог, эксперт научной группы МедикБук.

Новосибирск

А. А. Спиридонов

Россия

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, эксперт научной группы МедикБук.

Новосибирск

Ю. С. Кривошеев

Россия

к.м.н., врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, зав. отделением ХЛСНРСиЭКС.

Ставрополь

И. И. Шестова

Россия

Главный врач.

Тула

Д. С. Марков

Россия

д.м.н., зам. председателя Правительства Тульской области.

Тула

И. Л. Строкольская

Россия

к.м.н., н.с., лаборатория моделирования управленческих технологий.

Кемерово

О. Л. Барбараш

Россия

д.м.н., профессор, академик РАН, директор.

Кемерово

М. А. Мешкова

Россия

Зам. главного врача по кардиологии.

Липецк

И. А. Стародубцева

Россия

д.м.н., профессор.

Воронеж

Н. А. Гурина

Россия

к.м.н., старший медицинский советник.

Москва

В. А. Петраковская

Россия

к.м.н., медицинский руководитель терапевтического направления кардиология.

Москва

Что известно о предмете исследования?

- Болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре смертности. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является завершающим этапом сердечно-сосудистого континуума.

- В реальной клинической практике не всем пациентам проводятся необходимые диагностические обследования в полном объёме, а также не всегда назначается рекомендованная болезнь-модифицирующая терапия.

Что добавляют результаты исследования?

- Внедрение сервиса поддержки принятия врачебных решений (СППВР) способствовало значительному увеличению частоты выполнения необходимых обследований у пациентов с ХСН, включая определение мозгового натрийуретического пептида и фракции выброса левого желудочка.

- После внедрения СППВР отмечалось увеличение частоты назначения ингибиторов ангиотензиновых рецепторов и неприлизина, квадротерапии у пациентов с сердечной недостаточностью с низкой и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка.

- Также после внедрения СППВР наблюдалось снижение частоты повторных госпитализаций среди пациентов с ХСН, ранее имевших госпитализации по поводу любого кардиологического диагноза.

Рецензия

Для цитирования:

Терещенко С.Н., Жиров И.В., Шангина А.М., Палеев Ф.Н., Бойцов С.А., Уранов А.Е., Астракова К.С., Михеенко И.Л., Гартунг А.А., Спиридонов А.А., Кривошеев Ю.С., Шестова И.И., Марков Д.С., Строкольская И.Л., Барбараш О.Л., Мешкова М.А., Стародубцева И.А., Гурина Н.А., Петраковская В.А. Влияние сервиса поддержки принятия врачебных решений на соблюдение клинических рекомендаций при ведении пациентов с хронической сердечной недостаточностью (исследование SPHERA-HF). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(7):4462. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4462. EDN: ZSMLDI

For citation:

Tereshchenko S.N., Zhirov I.V., Shangina A.M., Paleev F.N., Boytsov S.A., Uranov A.E., Astrakova K.S., Mikheenko I.L., Gartung A.A., Spiridonov A.A., Krivosheev Y.S., Shestova I.I., Markov D.S., Strokolskaya I.L., Barbarash O.L., Meshkova M.A., Starodubtseva I.A., Gurina N.A., Petrakovskaia V.A. Impact of a clinical decision support system on adherence to clinical guidelines in the management of patients with heart failure (SPHERA-HF study). Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(7):4462. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4462. EDN: ZSMLDI

JATS XML