Перейти к:

Факторы, ассоциированные с промежуточной вероятностью наличия сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса по тестовой шкале H2FPEF у бессимптомных пациентов в условиях Арктической вахты

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3167

Аннотация

Цель. Изучить факторы, ассоциированные с промежуточной вероятностью сердечной недостаточности (СН) с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) по тестовой шкале H2FPEF (Heavy; Hypertensive; Atrial Fibrillation; Pulmonary Hypertension; Elder; Filling Pressure) у бессимптомных пациентов в условиях Арктической вахты.

Материал и методы. В заполярном поселке Ямбург (68° 21’ 40” северной широты) на базе МСЧ ООО ЯГД обследовано 100 мужчин и 80 женщин с артериальной гипертонией 1, 2 степени и нормотензивных лиц. Всем пациентам проведена эхокардиография с использованием общепринятых методик визуализации и обработки данных, согласно рекомендациям Европейского общества эхокардиографии. Для расчета вероятности наличия СНсФВ использовали шкалу H2FPEF с подсчетом в баллах. Проведен тредмил-тест по методике “Bruсe”. Использован опросник качества жизни SF-36 (Health Status Survey).

Результаты. В группу 1 вошли 95 пациентов мужчин и женщин с нулевой вероятностью наличия СН (сумма баллов H2FPEF — 0-1), в группу 2 — 85 лиц обоего пола с промежуточной вероятностью наличия СН (сумма баллов H2FPEF — 2-5). Пациенты группы 2 были старше (р=0,038), дольше работали в условиях вахты (р=0,0143), у них определялись более высокие показатели амбулаторного систолического (р=0,0001) и диастолического артериального давления (р=0,0013) на фоне большего индекса массы тела (ИМТ) (р=0,0001). По результатам анализа отношения шансов (ОШ), фактором, наиболее сильно влияющим на промежуточную вероятность СНсФВ у пациентов, был ИМТ (ОШ=1,261, 95% доверительный интервал (ДИ): 1,140-1,393). По данным опросника SF-36 оценки качества жизни были получены межгрупповые различия только по шкале “ролевое функционирование” (p=0,013) с более низкими значениями в группе 2. В модели логистической регрессии появление одышки при выполнении тредмил-теста занимало ведущую позицию: ОШ=8,952; 95% ДИ: 3,454-15,197 (р<0,0001). На втором месте — значение инотропного резерва (ОШ=1,020; 95% ДИ: 1,006-1,035 (р=0,005), который оказался выше в группе 2 и был расценен, как один из компенсаторных механизмов адаптации к нагрузкам. Анализ данных эхокардиографии выявил в группе 2 статистически значимые различия в отношении массы миокарда левого желудочка (ЛЖ) (р=0,0002), показателях внутренней площади ЛЖ (р=0,0002), времени изоволюмического расслабления (р=0,003) и отношения скорости трансмитрального диастолического потока к средней скорости движения фиброзного кольца митрального клапана (р=0,0001), что косвенно свидетельствует о наличии признаков диастолической дисфункции ЛЖ.

Заключение. Факторами, ассоциированными с промежуточной вероятностью наличия СНсФВ по тестовой шкале H2FPEF у бессимптомных пациентов в условиях вахты в Арктике, являются: ИМТ, продолжительность вахтового стажа, появление одышки и повышение инотропного резерва при выполнении физической нагрузки вследствие снижения адаптационного потенциала, нарушение диастолической функции ЛЖ, что в совокупности определяет необходимость дальнейшего диагностического тестирования пациентов. Инициация стратегий ведения, нацеленных на выявленные факторы у пациентов, имеющих бессимптомную СН, может замедлить симптоматическое прогрессирование заболевания у вахтовых рабочих в Арктическом регионе.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ветошкин А.С., Шуркевич Н.П., Симонян А.А., Гапон Л.И., Карева М.А. Факторы, ассоциированные с промежуточной вероятностью наличия сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса по тестовой шкале H2FPEF у бессимптомных пациентов в условиях Арктической вахты. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(7):3167. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3167

For citation:

Vetoshkin A.S., Shurkevich N.P., Simonyan A.A., Gapon L.I., Kareva M.A. Factors associated with the intermediate probability of heart failure with preserved ejection fraction on the H2FPEF score in asymptomatic patients in rotation work conditions in the Arctic. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(7):3167. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3167

Введение

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из главных модифицируемых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. хронической сердечной недостаточности (СН) с сохраненной систолической функцией левого желудочка (ЛЖ), характеризующейся растущей заболеваемостью и неблагоприятным прогнозом [1]. Начальная стадия СН определяется как бессимптомное нарушение структуры или функции сердца [2]. Несмотря на широкое внедрение современных методов диагностики СН с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ), выявление данной формы, по-прежнему, остается непростой задачей. В связи с этим предпринимаются попытки усовершенствовать существующий алгоритм диагностики. Исследовательская группа [3] для диагностики СНсФВ предложила использовать шкалу H2FPEF (Heavy; Hypertensive; Atrial Fibrillation; Pulmonary Hypertension; Elder; Filling Pressure). Диагностическая значимость оценки СН по шкале H2FPEF была продемонстрирована в нескольких независимых исследованиях [4][5]. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, опубликованным в 2016г, для диагностики СН необходимо наличие симптомов и клинических проявлений [6].

Вместе с тем, следует учитывать, что ключевым фактором патогенеза СНсФВ является диастолическая дисфункция (ДД). Около половины случаев СН, гемодинамическим триггером которой является повышенное давление наполнения ЛЖ, обусловлены ДД в условиях нормальной систолической функции. Из-за своей высокой распространенности ДД часто признается случайной находкой, многие пациенты имеют допплеровские эхокардиографические (ЭхоКГ) признаки нарушения ДД, но не имеют никаких симптомов СН в покое [7]. Роль различных факторов в эволюции АГ в гипертоническую болезнь сердца с развитием структурно-функциональных нарушений ЛЖ и формированием СНсФВ мало изучена [8].

Ранее проведенные исследования [9] у вахтовых рабочих в Арктике продемонстрировали высокую распространенность АГ, ремоделирование левых отделов сердца в виде увеличения размеров левого предсердия и гипертрофии миокарда ЛЖ, что может являться структурно-функциональной основой и риском развития ДД и СН. Выявление факторов, определяющих вероятность наличия СН на ранней стадии, рассматривается как важный этап в клинической оценке пациентов, в т.ч. у лиц, работающих вахтой в Арктике [10].

Цель исследования — изучить факторы, ассоциированные с промежуточной вероятностью СНсФВ у бессимптомных пациентов по тестовой шкале H2FPEF в условиях Арктической вахты.

Материал и методы

В заполярном поселке Ямбург (68° 21’ 40” северной широты) на базе МСЧ ООО ЯГД одномоментно осмотрено 213 человек, из которых сформирована группа из 180 пациентов: 100 мужчин и 80 женщин с АГ 1, 2 степени и лиц с артериальным давлением (АД) <140/90 мм рт.ст . Пациенты с АГ, (50 мужчин и 36 женщин), в 49,1% случаев получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; 45,3% — антагонисты рецепторов к ангиотензину II; 6,6% — другие гипотензивные препараты с достижением целевых уровней АД. Исследование проводили в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации и правилами клинической практики в РФ (2005) (“Good Clinical Practice”, Надлежащая клиническая практика, ГОСТ Р 52379-2005). Протокол исследования одобрен Этическим комитетом Тюменского кардиологического научного центра № 149 от 03.06.2019. У всех лиц перед обследованием взято информированное согласие на участие в исследовании. Условия включения в исследование: возраст: 30-59 лет, режим вахты 1:1 (1 мес. работы — 1 мес. отдыха), вахтовые перемещения в пределах одного часового пояса (г. Тюмень или г. Уфа). Факторы невключения: ожирение >1 ст., хроническая ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, клапанная болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сахарный диабет любого типа. Всем пациентам проведена ЭхоКГ на ультразвуковом сканере экспертного класса ACUSON X300™, Premium Edition, Siemens с использованием общепринятых методик визуализации и обработки данных, согласно рекомендациям Европейского общества эхокардиографии [11]. Для расчета вероятности наличия СНсФВ использовали шкалу H2FPEF с подсчетом результатов в баллах: Heavy (индекс массы тела (ИМТ) >30 кг/м2 — 2 балла); Hypertensive (применение одного антигипертензивного препарата — 1 балл, применение ≥2 антигипертензивных препаратов — 2 балла); Atrial Fibrillation (наличие фибрилляции предсердий — 3 балла); Pulmonary Hypertension (величина систолического давления в легочной артерии >35 мм рт.ст . — 1 балл); Elder (возраст >60 лет — 1 балл); Filling Pressure (величина E/e’ (отношение скорости E трансмитрального диастолического потока к средней скорости движения фиброзного кольца митрального клапана) >9 — 1 балл) [12].

При оценке вероятности наличия СНсФВ по шкале H2FPEF использовали классификацию: (0-1) балла — низкая вероятность (<20%) или маловероятная СНсФВ; (2-5) баллов — промежуточная вероятность СНсФВ; (69) баллов — высокая вероятность СНсФВ (>90%) [12]. Шкала H2FPEF используется для оценки вероятности наличия СНсФВ у пациентов с одышкой, чтобы направлять их на дальнейшее тестирование. Исследование включало бессимптомных пациентов в покое, поэтому с целью диагностического поиска и определения адаптационного потенциала был проведен тест с дозированной физической нагрузкой (ФН).

Проведен тредмил-тест по методике “Bruсe” с использованием тредмил-эргометрического комплекса “Cardiovit CS 200”, Schiller, Швейцария. Для расчета ИМТ использована формула: масса тела, кг/рост, м2. Значения оценены по критерию International Obesity Task Force (IOTF). Нормой считали ИМТ <25 кг/м2, избыточной массой тела — 25-29, ожирением >30. Использован опросник оценки качества жизни (КЖ) SF-36 (Health Status Survey), JE Ware (http://www.sf-36.org/nbscalc/index.shtml).

Статистический анализ. Данные проанализированы с помощью программ Statistica 8,0 (Stat Soft, USA) и IBM SPSSS Statistics 23 (IBM. USA). Для оценки количественных переменных использованы методы параметрического и непараметрического анализа в зависимости от типа распределения данных. При нормальном распределении использован t-критерий Стьюдента для независимых групп, при распределении, отличном от нормального, — непараметрический Mann-Whitney U-тест. Для анализа категориальных переменных применен критерий χ2. Использование поправки на множественное сравнение не проводилось. Для анализа взаимосвязи признаков и построения моделей использована логистическая регрессия с обратным (LR) пошаговым исключением, с предварительным удалением коллинеарных факторов, расчетом отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ). Для визуального определения качества модели применен ROC-анализ с построением ROC-кривой и оценкой площади под ней (AUC). При визуальной оценке ROC-кривых оценивалось расположение их относительно друг друга, что указывало на их сравнительную эффективность. Качественное сравнение проводилось при оценке площадей под кривыми. Значение точки отсечения классификатора составило 0,8; чувствительность и специфичность вычислялись по данным классификатора модели при анализе логистической регрессии.

Результаты

В исследуемой выборке число лиц с промежуточной вероятностью наличия СН (ПВСН), имевших сумму баллов H2FPEF от 2 до 5, составило 47% (85 чел.). При этом по частоте ПВСН мужчины и женщины в обследуемой группе не различалась: 47% (47 чел.) из 99 мужчин и 47% (38 чел.) из 81 женщины (р=0,940). Поэтому в дальнейшем изменения у лиц с ПВСН анализировали без учета половой принадлежности. В группу 1 вошли 95 пациентов с нулевой вероятностью наличия СН (сумма баллов H2FPEF — 0-1 балла), в группу 2 — 85 лиц обоего пола с ПВСН (сумма баллов H2EPEF — 2-5). Отсутствие пациентов с высокой вероятностью наличия СН связано с отбором бессимптомных пациентов в соответствии с критериями включения.

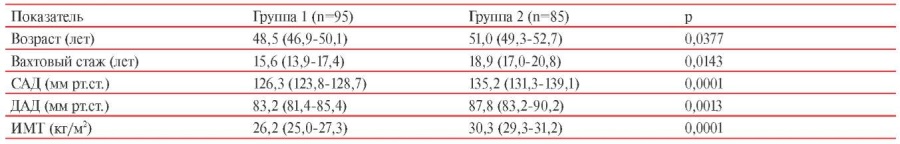

Группы значимо различались по возрасту, по длительности стажа работы вахтой (таблица 1). Лица с ПВСН были значимо старше и значимо дольше работали в условиях вахты на Крайнем Севере. У пациентов 2 группы были значимо выше показатели амбулаторного АД, как систолического (САД), так и диастолического (ДАД) на фоне значимого большего ИМТ.

Таблица 1

Демографические и клинические показатели в исследуемых группах

Примечание: распределение показателей нормальное, использован t-критерий Стьюдента. Данные представлены в виде М (95% ДИ). ДАД — диастолическое артериальное давление, ИМТ — индекс массы тела, САД — систолическое артериальное давление.

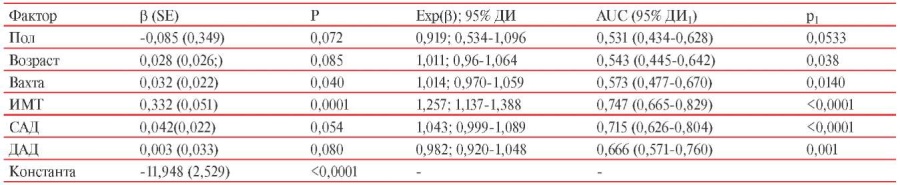

В таблице 2 показаны β-коэффициенты, включенные в уравнение регрессии. Вклад каждой переменной оценивался по ОШ, показывающему, во сколько раз изменится шанс наличия ПВСН при изменении изучаемого фактора на единицу его измерения. Принадлежность к определенному полу никак не влияла на шанс наличия ПВСН. В то же время возраст, стаж вахты, вес пациента, уровни амбулаторного САД статистически значимо увеличивают шанс наличия ПВСН. При этом самым значимым из изучаемых факторов оказался вес пациентов (по данным ИМТ). Чувствительность модели составила 63%, специфичность — 73%. Общий процент правильно прогнозируемых значений ПВСН составил 72,3%. Проведенный ROC-анализ с оценкой AUC (таблица 2) позволил визуально оценить эффективность модели, показав наиболее значимое влияние ИМТ и уровня АД.

Таблица 2

Результаты пошагового логистического регрессионного анализа независимых демографических и клинических факторов, влияющих на шанс наличия ПВСН с сохраненной фракцией выброса

Примечание: β — коэффициент, SE — стандартная ошибка, р — уровень значимости влияния фактора, ДИ1 — асимптотический 95% ДИ AUC, р1 — асимптотическая значимость. ДАД — диастолическое артериальное давление, ИМТ — индекс массы тела, САД — систолическое артериальное давление.

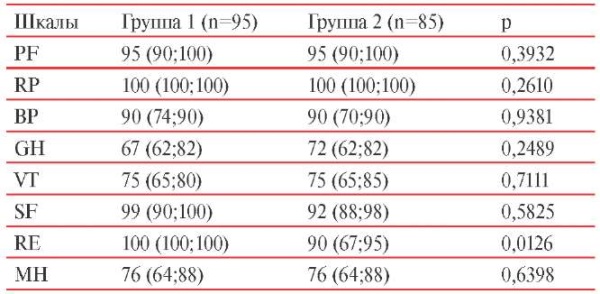

При анализе 8 шкал (c вариацией оценочных значений от 0 до 100 баллов) опросника SF-36, относящегося к неспецифическим тестам для оценки КЖ, были получены значимые межгрупповые различия только по шкале ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional, RE) (p=0,0126), показавшей более низкие значения у лиц с ПВСН (таблица 3).

Таблица 3

Межгрупповые различия оценочных уровней шкал опросника КЖ SF-36

Примечание: данные приведены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (Q25-Q75). РF — Physical Functioning (физическое функционирование), RР — Role-Phisical Functioning (ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием), ВР — Bodi Pain (телесная боль), GН — General Health (общее состояние здоровья), VT — Vitality (жизненная активность), SE — Social Functioning (социальное функционирование), MH — Mental Health (психическое здоровье).

Анализ данных пошаговой логистической регрессии показал низкие значения чувствительности (60%) и специфичности (64%) модели, включающей в себя тестовые значения шкал и объясняющей связь с ПВСН данных факторов только в 10% случаев. Только шкала RE показала значимое прямое влияние на шанс иметь ПВСН: β=0,021, ОШ=1,028 (95% ДИ: 1,007-1,049, р=0,016), AUC 0,575 (95% ДИ: 0,492-0,659) (р=0,081). Таким образом, в обеих группах уровень КЖ определялся на достаточно высоком уровне.

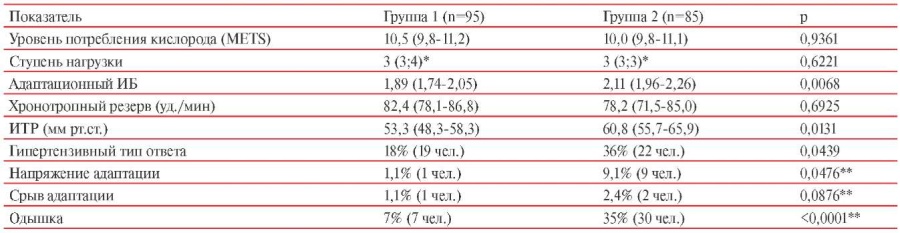

Каждому обследованному был проведен тест с дозированной ФН. Оценивались уровень потребления О2 (в МETS), число пройденных ступеней, тип реакции на ФН, инотропный и хронотропный резервы, адаптационный индекс Баевского и наличие одышки при выполнении ФН. Из данных таблицы 4 видно, что одышку разной степени выраженности при выполнении ФН отмечали 35% (30 чел.) лиц с ПВСН и только 7% (7 чел.) лиц с нулевой вероятностью СН (p<0,0001). В покое и при обычных бытовых ФН у обследованных лиц по данным анамнестического опроса наличие одышки выявлено не было. Также значимые межгрупповые различия имели значения адаптационного индекса Баевского и уровня напряжения адаптации, которые были значимо выше во 2 группе (соответственно, р=0,0068 и р=0,0476), инотропного резерва (р=0,0131). Во 2 группе значимо чаще выявлялся гипертензивный ответ на физическую нагрузку (р=0,0439).

Таблица 4

Межгрупповые различия основных показателей пробы с дозированной ФН (Тредмил-тест)

Примечание: р — уровень значимости различий между группами (непараметрический U-критерий Манна-Уитни), * — данные представлены в виде Мe (Q25-Q75), в остальных случаях в виде М (95%ДИ), ** — р — χ2 Пирсона. ИТР — инотропный резерв.

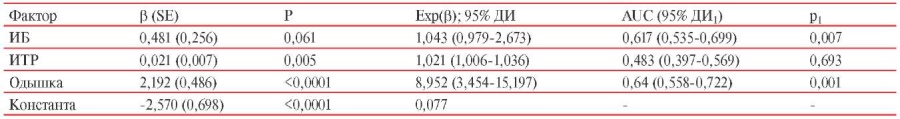

По данным анализа логистической регрессии (таблица 5), шанс наличия ПВСН прямо зависел от уровня индекса Баевского (степени адаптации к ФН) и инотропного резерва (ИТР) (увеличения уровня АД во время ФН). Это было расценено как один из компенсаторных механизмов адаптации к ФН. Общая процентная доля прогнозирования шанса наличия ПВСН в данной модели составила 72%. В целом, модель показала достаточно высокую чувствительность — 76,2% и умеренную специфичность — 68,1%. Наиболее существенный вклад в увеличение шанса иметь ПВСН вносит наличие одышки при выполнении ФН — ОШ=8,952 (3,45415,197). Положительное значение β, равное 2,192, указывает на прямую взаимосвязь ПВСН и одышки: у лиц с одышкой шанс иметь ПВСН в ~9 раз выше, чем без нее.

Таблица 5

Результаты пошагового логистического регрессионного анализа параметров теста с дозированной ФН (тредмилэргометрия), влияющих на шанс наличия ПВСН с сохраненной фракцией выброса

Примечание: β — коэффициент, SE — стандартная ошибка, р — уровень значимости влияния фактора, ДИ1 — асимптотический 95% ДИ AUC, р1 — асимптотическая значимость. ИБ — индекс Баевского, ИТР — инотропный резерв.

Выполненная всем обследованным ЭхоКГ выявила значимые межгрупповые различия только в отношении массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) (выше в группе 2) (р=0,0002), диастолической внутренней площади ЛЖ (выше в группе 2) (р=0,0002), времени изоволюмического расслабления (ВИВР) (больше в группе 2) (р=0,0026) и отношения скорости трансмитрального диастолического потока к средней скорости движения фиброзного кольца митрального клапана (E/Em) (выше в группе 2) (р=0,0001) (таблица 6).

Таблица 6

Межгрупповые различия основных показателей ЭхоКГ

Примечание: распределение показателей нормальное, использован t-критерий Стьюдента. Данные представлены в виде М (95% ДИ). ПЖ — правый желудочек, ММЛЖ — масса миокарда ЛЖ, ИММЛЖ — индекс ММЛЖ, ЛП — левое предсердие, ЛА — легочная артерия, ЛВ — легочные вены, НПВ — нижняя полая вена, КДО — конечный диастолический объем ЛЖ, ПСПЖ — передняя стенка ПЖ, ПП — правое предсердие, ППТ — площадь поверхности тела, ТР — трикуспидальная регургитация, ФВ ЛЖ — фракция выброса ЛЖ, Е/А — отношение скорости пика Е к скорости пика А митрального кровотока, E/Em-septal — отношение пика Е митрального кровотока к пику Еm движения фиброзного кольца митрального клапана в области межжелудочковой перегородки по данным тканевого допплера, E/ Em-lateral — отношение пика Е митрального кровотока к пику Еm движения фиброзного кольца митрального клапана в области боковой стенки ЛЖ по данным тканевого допплера, Em/Am — отношение средней скорости движения фиброзного кольца митрального клапана к позднедиастолической скорости кровотока в ЛЖ во время систолы ЛП.

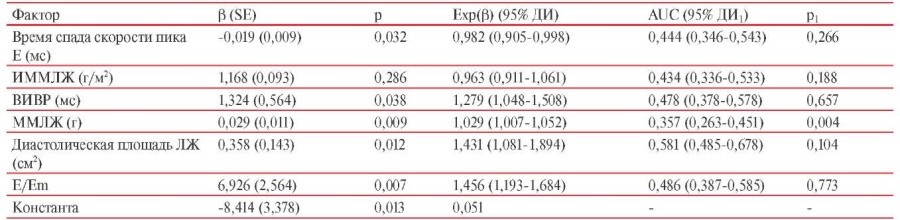

Результаты пошаговой логистической регрессии представлены в таблице 7. Значимое влияние на шанс наличия ПВСН показали значения времени спада скорости пика Е (обратная зависимость), ВИВР, ММЛЖ, диастолической площади ЛЖ, отношения E/Em (прямая зависимость). Все эти показатели косвенно характеризуют состояние диастолической функции ЛЖ.

Таблица 7

Результаты пошагового логистического регрессионного анализа независимых параметров ЭхоКГ, влияющих на шанс наличия ПВСН с сохраненной фракцией выброса

Примечание: ММЛЖ — масса миокарда ЛЖ, ИММЛЖ — индекс ММЛЖ, ДИ1 — асимптотический 95% ДИ AUC.

По данным классификатора общая процентная доля правильно предсказанных результатов составила 66,2%, чувствительность модели составила 55%, специфичность — 74,4%.

В целом, не было получено статистически значимых структурно-функциональных различий по данным ЭхоКГ, за исключением параметров, показанных выше. Более высокие значения ММЛЖ вероятнее всего, связаны с более высоким АД у пациентов с ПВСН, что требует дополнительной оценки этой взаимосвязи.

Обсуждение

АГ имеет независимую и прямую связь с поражением органов-мишеней и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. наиболее частым проявлением СН [2]. СН на начальной стадии определяется как бессимптомное нарушение структуры или функции сердца при сохраненной систолической функции ЛЖ [2]. Факторами, способствующими формированию СНсФВ, являются АГ, ожирение, нарушения метаболизма в сердечной мышце, коронарная микрососудистая дисфункция, мультигормональные дефициты [13][14]. Одной из проблем СНсФВ является диагностика заболевания на ранней стадии. Шкала H2FPEF обладает высокой диагностической ценностью, позволяющей с высокой точностью определить наличие СНсФВ у пациентов с одышкой [5]. В настоящем исследовании были построены диагностические модели для определения независимых факторов, которые можно было бы использовать для ранней диагностики СНсФВ у бессимптомных пациентов. По результатам анализа ОШ, фактором, наиболее сильно влияющим на наличие ПВСН у пациентов, была избыточная масса тела, офисные САД и ДАД, что согласуется с данными [15], которые отнесли ожирение и АГ к наиболее распространенным сопутствующим заболеваниям при СНсФВ. Также довольно высокие уровни значимости показал стаж работы вахтой, и этот факт следует учитывать при выявления ПВСН у лиц, работающих в Арктических регионах. В работе Fukuta H, et al. (2019) показано, что женщины чаще страдают от СНсФВ, имеют АГ, ДД в качестве этиологических факторов СН [16].

При анализе оценки КЖ были получены значимые межгрупповые различия только по шкале RE, показавшей более низкие значения у лиц с ПВСН. В целом, в обеих группах на момент исследования КЖ было на достаточно высоком уровне. Вместе с тем, полученная модель логистической регрессии показала появление одышки у 35% у лиц с ПВСН и высокий уровень ИТР при выполнении ФН, которые достаточно точно (чувствительность — 78%, специфичность — 58%) прогнозировали наличие ПВСН.

Во время ФН увеличение доставки кислорода к работающим мышцам достигается за счет хорошо скоординированного взаимодействия многих органов и систем, в т.ч. вегетативной нервной системы. При СНсФВ нарушаются все механизмы, участвующие в нормальной толерантности к ФН: нарушение работы левых камер сердца, ДД ЛЖ, ослабление сократительных и хронотропных резервов, дисфункция левого предсердия [17]. По данным нашего исследования, появление одышки и высокий уровень ИТР при выполнении ФН был расценен как один из компенсаторных механизмов на снижение адаптационных ресурсов к выполнению ФН, что совпадает с данными других авторов [18].

Исследования показывают, что почти половина пациентов с СН имеют нормальную фракцию выброса, распространенность СНсФВ составляет ~50% (диапазон 40-71%) и большинство патофизиологических нарушений у пациентов с СНсФВ связаны с диастолической функцией [19]. Проведенная всем обследованным ЭхоКГ выявила статистически значимые межгрупповые различия в группе ПВСН в виде структурно-функциональных изменений ЛЖ: увеличение ММЛЖ, ВИВР и E/Em, что косвенно свидетельствует о наличии признаков ДД у лиц с ПВСН.

Оценка по шкале H2FPEF, основанная на простых клинических характеристиках и ЭхоКГ, может помочь в диагностике “ранней” СНсФВ, но одновременно определяет необходимость дальнейшего диагностического тестирования пациентов с одышкой при ФН, поэтому пациенты с ПВСН со средним баллом (2-5) нуждаются в дальнейшем обследовании. Диагностика синдрома СНсФВ основана на симптомах, большинство из которых связаны с клиническим проявлением высокого давления наполнения, поэтому для ее диагностики может быть использован метод ЭхоКГ с ФН.

Заключение

По результатам исследования факторами, ассоциированными с промежуточной вероятностью СНсФВ по тестовой шкале H2FPEF у бессимптомных пациентов в условиях вахты в Арктике, являются: ИМТ, продолжительность вахтового стажа, появление одышки и повышение ИТР при выполнении ФН вследствие снижения адаптационного потенциала, нарушение диастолической функции ЛЖ, что определяет необходимость дальнейшего диагностического тестирования пациентов. Инициация стратегий ведения, нацеленных на выявленные факторы у пациентов, имеющих бессимптомную СН, может замедлить симптоматическое прогрессирование заболевания у вахтовых рабочих в Арктическом регионе.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Ul Haq M, Wong C, Hare D. Heart failure with preserved ejection fraction: an insight into its prevalence, predictors, and implications of early detection. Rev Cardiovasc Med. 2015;16(1):20-27. doi:10.3909/ricm0725.

2. Nah EH, Kim SY, Cho S, et al. Plasma NT-proBNP levels associated with cardiac structural abnormalities in asymptomatic health examinees with preserved ejection fraction: a retrospective cross-sectional study. BMJ Open. 2019;9(4):e026030. doi:10.1136/bmjopen-2018-026030.

3. Sueta D, Yamamoto E, Nishihara T, et al. H2FPEF score as a prognostic value in HFpEF patients. Am J Hypertens. 2019;32(11): 1082-90. doi:10.1093/ajh/hpz108.

4. Paulus WJ. H2FPEF Score: At Last, a Properly Validated Diagnostic Algorithm for Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. Circulation. 2018;138(9):871-3. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035711.

5. Hwang IC, Cho GY, Choi HM et al. H2FPEF Score Reflects the Left Atrial Strain and Predicts Prognosis in Patients With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction J Card Fail. 2021;27(2):198-207. doi:10.1016/j.cardfail.2020.09.474.

6. Ponikowski P, Voors A, Anker S, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2016;18(8):891-975. doi:10.1002/ejhf.592.

7. Ha JW, Andersen OS, Smiseth OA. Diastolic Stress Test: Invasive and Noninvasive Testing. JACC Cardiovasc Imaging. 2020;(1Pt2):272-82. doi:10.1016/j.jcmg.2019.01.037.

8. Sorrentino MJ. The Evolution from Hypertension to Heart Failure. Heart Fail Clin. 2019;(4):447-53. doi:10.1016/j.hfc.2019.06.005.

9. Гапон Л. И., Шуркевич Н. П., Ветошкин А. С. Структурно-функциональные изменения сердца и суточный профиль артериального давления у больных артериальной гипертонией на Крайнем Севере. Клиническая медицина. 2009;9:23-9.

10. Mandoli GE, Sisti N, Mondillo S, et al. Left atrial strain in left ventricular diastolic dysfunction: have we finally found the missing piece of the puzzle? Heart Fail Rev. 2020;25(3):409-17. doi:10.1007/s10741-019-09889-9.

11. Galderisi M, Cosyns B, Edvardsen T, et al. Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017;18(12):1301-10. doi:10.1093/ehjci/jex244.

12. Reddy YNV, Carter RE, Obokata M, et al. A Simple, Evidence-Based Approach to Help Guide Diagnosis of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. Circulation. 2018;138(9):861-70. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034646.

13. Wallner M, Eaton DM, Berretta RM, et al. HDAC inhibition improves cardiopulmonary function in a feline model of diastolic dysfunction. Sci Transl Med. 2020;12(525). doi:10.1126/scitranslmed.aay7205.

14. Yang JH, Obokata M, Reddy YNV, et al. Endothelium-dependent and independent coronary microvascular dysfunction in patients with heart failure with preserved ejection fraction. Eur J Heart Fail. 2020;22:432-41. doi:10.1002/ejhf.1671.

15. Brandt MM, Nguyen ITN, Krebber MM, et al. Limited synergy of obesity and hypertension, prevalent risk factors in onset and progression of heart failure with preserved ejection fraction. J Cell Mol Med. 2019;23(10):6666-78. doi:10.1111/jcmm.14542.

16. Fukuta H, Goto T, Wakami K,et al. Effects of mineralocorticoid receptor antagonists on left ventricular diastolic function, exercise capacity, and quality of life in heart failure with preserved ejection fraction: a meta-analysis of randomized controlled trials. Heart Vessels. 2019;34(4):597-606. doi:10.1007/s00380-018-1279-1.

17. Овчинников А. Г., Потехина А. В., Ибрагимова М. Н., и др. Механизмы непереносимости физической нагрузки у пациентов с сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса. Часть I: Роль нарушений в левых камерах сердца. Кардиология. 2019;59 (6S):4-16. doi:10.18087/cardio.n394.

18. Belyavskiy E, Morris DA, Url-Michitsch M, et al. Diastolic stress test echocardiography in patients with suspected heart failure with preserved ejection fraction: a pilot study. ESC Heart Fail. 2019;6(1):146-53. doi:10.1002/ehf2.12375.

19. Islam MN, Chowdhury MS, Paul GK, et al. Association of Diastolic Dysfunction with N-terminal Pro-B-type Natriuretic Peptide Level in Heart Failure Patients with Preserved Ejection Fraction. Mymensingh Med J. 2019;28(2):333-46.

Об авторах

А. С. ВетошкинРоссия

Ветошкин Александр Семенович — доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии, врач функциональной и ультразвуковой диагностики.

Томск; п. Ямбург.

Н. П. Шуркевич

Россия

Шуркевич Нина Петровна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии.

Томск.

Тел.: +7 (906) 827-78-20

А. А. Симонян

Россия

Симонян Ани Арсеновна — врач-ординатор отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии.

Томск.

Л. И. Гапон

Россия

Гапон Людмила Ивановна — доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель научного отдела клинической кардиологии.

Томск.

М. А. Карева

Россия

Карева Мария Андреевна — врач-ординатор отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности научного отдела клинической кардиологии.

Томск.

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Ветошкин А.С., Шуркевич Н.П., Симонян А.А., Гапон Л.И., Карева М.А. Факторы, ассоциированные с промежуточной вероятностью наличия сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса по тестовой шкале H2FPEF у бессимптомных пациентов в условиях Арктической вахты. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(7):3167. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3167

For citation:

Vetoshkin A.S., Shurkevich N.P., Simonyan A.A., Gapon L.I., Kareva M.A. Factors associated with the intermediate probability of heart failure with preserved ejection fraction on the H2FPEF score in asymptomatic patients in rotation work conditions in the Arctic. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(7):3167. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3167

JATS XML