Перейти к:

Возрастные изменения артериального давления и характеристик дисперсионного картирования электрокардиограммы у подростков г. Магадана

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3248

Аннотация

Цель. Изучить возрастные изменения показателей дисперсионного картирования (ДК) электрокардиограммы (ЭКГ) у подростков с нормальным уровнем артериального давления (АД). ДК ЭКГ позволяет оценить степень нарушений электрофизиологических свойств миокарда сердца, не достигших клинических проявлений при стандартной записи ЭКГ.

Материал и методы. За период 2017-2020гг проанализированы данные 1140 школьников (590 мальчиков и 550 девочек), проживающих в г. Магадан. Критерии включения в исследование: возраст 12-17 лет, информационное согласие родителей, 1-2 группа здоровья, отсутствие в анамнезе хронических заболеваний, перенесенных острых заболеваний (прививки), артериальной гипертензии. Систолическое и диастолическое АД (САД и ДАД) регистрировали 3-кратно на тонометре “A&D Company Ltd” (2017г, Япония). Показатели ДК ЭКГ были получены на приборе “КардиоВизор-06с” (2004г, Россия, г. Москва): индекс “Миокард” (норма <15%), индекс “Ритм” (норма <20%), деполяризация правого и левого предсердий (G1-G2) и правого и левого желудочков (G3-G4), реполяризация правого и левого желудочков (G5-G6), симметрия деполяризации желудочков (G7), внутрижелудочковые блокады (G8), гипертрофия желудочков (G9).

Результаты. В период с 12 до 17 лет определено возрастное увеличение АД и уменьшение частоты сердечных сокращений (р<0,001). Значимые темпы повышения АД наблюдались у девочек в 12-13 лет (р <0,01), у мальчиков погодовые различия были с 12 лет только по САД, (р<0,05), кроме 14-15 лет. Гендерные различия установлены в 13 лет по ДАД (р=0,026), с 14 лет по САД при более высоких значениях у мальчиков (р<0,05). С 12 до 17 лет только по индексу “Ритм” наблюдались возрастные изменения (р<0,001), преобладание средних значений нормы установлено с 14 лет у мальчиков (р=0,008) и с 15 лет у девочек (р=0,022) относительно младшего возраста. Также отмечалось увеличение доли лиц со значениями нормы у мальчиков с 28,7 до 50,0%, у девочек с 29,4 до 61,7% (р<0,05). Индекс “Миокард” во всех возрастах приближался к верхней границе нормы, зависимость от возраста и пола отсутствовала. По показателям G1-G9 преобладали значения нормы и пограничные состояния. Наибольшее сходство с эталонами патологии наблюдалось по G1-G2 у 45,6-40,8% мальчиков и 48,3-46,5% девочек, а также по G9 — 35,1-39,6% (р>0,05), соответственно.

Процентная доля лиц по G5-G6 была меньше среди мальчиков (6,9 и 7,1%) по сравнению с девочками (14,2 и 13,1%) (р=0,002, р=0,010), по остальным показателям значимых различий не наблюдалось: G3 (9,8 и 7,1%), G4 (4,9 и 4,0%), G7 (5,4 и 6,0%), G8 (1,4 и 1,1%) (р>0,05). Среди мальчиков по G9 возрастные различия наблюдались в 14-15 лет (р=0,026), у девочек по G1 в 16-17 лет (р=0,035).

Заключение. Дисперсионное картирование ЭКГ позволяет контролировать ранние изменения дисперсионных характеристик сердца у детей 12-17 лет с нормальным уровнем АД и выявлять среди них тех подростков, которым необходимо дальнейшее обследование.

Для цитирования:

Лоскутова А.Н. Возрастные изменения артериального давления и характеристик дисперсионного картирования электрокардиограммы у подростков г. Магадана. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(7):3248. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3248

For citation:

Loskutova A.N. Age-related blood pressure and electrocardiographic dispersion mapping changes observed in Magadan adolescents. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(7):3248. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3248

Введение

Одной из основных задач в борьбе с распространением заболеваний являются скрининг-исследования населения, которые позволяют своевременно выявить группы риска. Дисперсионное картирование (ДК) электрокардиограммы (ЭКГ) широко применяется в ранней диагностике нарушений сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения (≥18 лет). Главной структурной компонентой метода является анализ дисперсии низкоамплитудных колебаний электрокардиосигнала PQRST от цикла к циклу с последующей визуализацией “портрета сердца” [1-3]. Он очень чувствителен к метаболическим отклонениям, наблюдаемым при нарушении коронарного кровотока [4], имеет высокую чувствительность (87%) и специфичность (97%) в диагностике инфаркта миокарда [5]. Прогностическая значимость метода показана при скрининге лиц, ранее считавших себя здоровыми, у которых из-за превышения порога нормы индекса “Миокард” впервые были выявлена и подтверждена сердечно-сосудистая патология в 7,3% случаев. При лечении больных установлено улучшение электрофизиологического состояния миокарда по показателям ДК ЭКГ и общего самочувствия [6].

В отличие от скрининг-анализа дисперсионных изменений ЭКГ-сигнала, характерного для взрослых людей, у детей и подростков ДК ЭКГ можно использовать лишь для контроля тенденций изменения дисперсионных характеристик [7]. Это обусловлено тем, что в детском и подростковом возрасте показатели возбудимости, проводимости и метаболизма миокарда связаны с процессами гетерохронного развития правого (ПЖ) и левого (ЛЖ) желудочков сердца на разных этапах онтогенеза, формированием механизмов нервно-гуморальной регуляции сердечной деятельности [8]. Подростковый возраст является критическим периодом развития, который определяется важнейшим биологическим этапом — половым созреванием. На данном этапе происходит интенсивная перестройка и созревание сердечно-сосудистой системы, ее вегетативной регуляции. Вследствие этого может наблюдаться напряжение адаптационных механизмов организма, возникновение дисфункций [8][9]. Немногочисленные исследования ДК ЭКГ у подростков подтверждают диагностическую ценность дисперсионных отклонений низкоамплитудных колебаний кардиоцикла в выявлении группы высокого риска по развитию артериальной гипертензии (АГ) [10-12]. Вместе с тем, скрининг-исследования ДК ЭКГ в оценке донозологических состояний у детей и подростков, не имеющих хронических заболеваний, остаются малоизученными.

Цель исследования — изучить возрастные изменения показателей ДК ЭКГ у подростков с нормальным уровнем артериального давления (АД).

Материал и методы

За период 2017-2019гг были проанализированы данные 1140 школьников в возрасте 12-17 лет (590 мальчиков и 550 девочек), проживающих в городе Магадан. Критерии включения в исследование были следующими: возраст, информационное согласие родителей на обследование и обработку персональных данных детей, 1-2 группа здоровья; критерии невключения в исследование: возраст до 12 лет, АГ, наличие в анамнезе хронических заболеваний, ранее перенесенных острых заболеваний или прививки (<1 мес.). Исследование было выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации (2008г).

Проводили офисное измерение АД на цифровом тонометре “A&D Company Ltd” (Япония) и определяли нормативность показателей по центильным таблицам с учетом возраста, пола и длины тела [13]. Подростки с АГ (АД ≥95% кривой распределения в популяции, для подростков старше 16 лет АД >140/90 мм рт.ст. [13]) были исключены из анализа на этапе обследования — всего 160 (12,3%) школьников из 1300 чел.

На приборе “КардиоВизор-06с” (2004г. Россия, г. Москва, ООО “Медицинские Компьютерные Системы”) регистрировали ЭКГ покоя в положении сидя в течение 60 сек с 4-х электродов, наложенных на конечности (отведения I-aVF). В программе после автоматического выделения и анализа низкоамплитудных колебаний ЭКГ-сигнала фиксировали индекс микроальтернаций миокарда “Миокард” (далее индекс “Миокард”), значения которого <15% свидетельствуют об отсутствии значимых отклонений, 15-19% о пограничных состояниях, ≥ 20% о вероятной патологии. Для индекса “Ритм”, характеризующего деятельность вариабельности сердечного ритма, отсутствие существенных отклонений соответствует значениям <20%, значения, равные 100%, — максимально выраженным изменениям характеристик вариабельности R-R интервалов, свойственным при аритмиях или сильном стрессе. Индекс “Ритм” позволяет оценить отклонения в регуляции сердечного ритма: если симпатические и парасимпатические влияния оптимально сбалансированы, то индекс находится в диапазоне от 0 до 20%. С превышением этой величины вероятность начальных и пограничных вегетативных дисфункций возрастает [7].

Степень выраженности и локализации электрофизиологических изменений де- и реполяризации миокарда предсердий и желудочков определяли по “Коду детализации”, включающего в себя временные интервалы кардиокомплекса PQRST: G1-G2 — деполяризация правого (ПП) и левого (ЛП) предсердий (Р зубец), G3-G4 — деполяризация ПЖ и ЛЖ (~60-90 мс QRS), G5-G6 — реполяризация ПЖ и ЛЖ (интервал ST-T), G7 — симметрия деполяризации желудочков (~30…70 мс QRS), G8 — внутрижелудочковые блокады (0…90 мс QRS), G9 — гипертрофия желудочков, показатель симметрии деполяризации в начальной части комплекса QRS (~0…40 мс QRS) [1][4][7].

Цифра “0” в “Коде детализации” указывает на отсутствие электрофизиологических нарушений, увеличение числовых значений свидетельствует об отклонениях от нормы и сходстве дисперсионных показателей с эталонами патологий сердца, которые определяются следующими значениями: G1 — 17 эталонов патологий, G2 — 10 эталонов, G3 — 16 эталонов, G4 — 22 эталона, G5 — 3 эталона, G6 — 14 эталонов, G7 — 21 эталон, G8 — 2 эталона, G9 — 21 эталон. Пограничные состояния, при которых наблюдаются начальные изменения в границах нормы, обозначены кодом “S”, а вплотную приближенные к определенной патологической градации — “L” [7]. При статистической обработке коды “S” и “L” принимались за цифру “0”, т.к. они не имеют сходства с эталонами патологий.

Статистическую обработку результатов выполняли в программе Statistica 6 параметрическими и непараметрическими методами анализа, используя: t-тест Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с вычислением F-статистики, Н-критерий Краскела-Уоллиса, U-критерий Манна-Уитни с вычислением U- и Z-статистик, критерий χ2 с поправкой на непрерывность Йетса. Показатели, соответствующие закону нормального распределения, представлены средней и ошибкой средней (М±m), не соответствующие — медианой (Mе) и 5-, 25-, 75-, 95-м процентилями. Критическое значение уровня статистической значимости различий принималось при р<0,05.

Результаты и обсуждение

В погодовой динамике с 12 до 17 лет определено направленное увеличение АД (таблица 1). В этот период показатели систолического и диастолического АД (САД и ДАД) у мальчиков изменились на 15,9 и 5,1 мм рт.ст., а у девочек — на 6,6 и 5,0 мм рт.ст., соответственно. Возрастное увеличение инотропных механизмов сердечно-сосудистой регуляции отражается в урежении частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 9,4 уд./мин у мальчиков и на 8,8 уд./мин у девочек. Средневозрастные значения данных показателей соответствуют региональным нормативам [14]. Период статистически значимых изменений ЧСС отмечается в 14-15 лет (t≥2,53 р<0,05), при отсутствии гендерных различий (р>0,05). Погодовые различия АД у девочек наблюдались в 13 лет относительно младшей группы (t≥2,68, р<0,01), у мальчиков были установлены во всех возрастных группах только по показателю САД (t≥2,22, р=0,027-0,002), за исключением 1415 лет. По показателю ДАД гендерные различия определены в 13 лет (t=2,21, р=0,026), тогда как по показателю САД более высокие значения отчетливо прослеживаются у мальчиков с 14 лет (t≥2,31, р<0,05). Результаты настоящего исследования сопоставимы с данными в других регионах России, в которых более значимое повышение САД выявлено у мальчиков в подростковый период развития по сравнению с девочками [15][16].

Таблица 1

Показатели АД и ДК ЭКГ у подростков г. Магадан, М±m, Ме (Q25; Q75)

Примечание: М — среднее значение, m — ошибка среднего значения, Ме (Q25; Q75) — медиана (интерквартильный размах), F — статистика для однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), H — статистика для критерия Краскела-Уоллиса, * — р<0,05 по сравнению с предыдущим возрастом; # — р<0,05 между одновозрастными группами разного пола, ДАД — диастолическое артериальное давление, САД — систолическое артериальное давление, ЧСС — частота сердечных сокращений.

По показателям ДК ЭКГ определено направленное уменьшение признака только по индексу “Ритм” (таблица 1). Статистически значимые изменения в регуляции сердечного ритма наблюдались у мальчиков в 13-14 лет (U=4307, Z=2,62, р=0,008), а у девочек в 14-15 лет (U=3453, Z=2,27, р=0,022). Распределение частоты встречаемости значений по индексу “Ритм” в каждый год изучаемого возраста свидетельствует о положительной погодовой динамике увеличения доли лиц с нормальными значениями среди мальчиков и девочек (χ2=9,46, р=0,002; χ2=6,07, р=0,014) (рисунок 1). Это согласуется с возрастными закономерностями совершенствования механизмов вегетативной (автономной) нервной системы и постепенным превалированием автономного контура регуляции в управлении сердечным ритмом [8]. В каждой группе обследования превышение нормальных значений индекса “Ритм” может указывать на сохранение напряжения механизмов вегетативной регуляции у значительной доли подростков и продолжающемся у них становлении симпатических и парасимпатических влияний на сердечный ритм. Чем более выражено напряжение механизмов вегетативной регуляции сердечного ритма, тем существенней могут быть неблагоприятные изменения в миокарде [7][11].

Рис. 1 Доля лиц с нормальными и отклоняющимися значениями индекса “Ритм” у мальчиков (М) и девочек (Д), %.

Примечание: обозначения 0-20% — норма, >20% — отклонение от нормы.

Данные о зависимости индекса “Миокард” от пола и возраста обследуемых групп противоречивы. В работе Иванова Г. Г. и др. (2018) [17] выявлена слабая, клинически не значимая возрастная зависимость индекса “Миокард” от возраста (585 лет) и пола обследуемых. Однако установлена возрастная зависимость распространенности диапазонов значений индекса “Миокард”: “норма”, “пограничные значения”, “патология”. Отмечается, что в пограничной зоне находится примерно равное количество “нормы” и “патологии” — общей и сердечно-сосудистой. Согласно нашим данным, в возрастных группах по индексу “Миокард” наблюдалось сопоставимая частота встречаемости значений “норма” и “пограничные значения”; только в 15 лет отмечалась тенденция различий доли лиц с нормальными значениями между мальчиками и девочками (χ2=3,62, р=0,057) (рисунок 2). Вероятная патология по индексу “Миокард” (>20%) была выявлена в 2,4% случаев (2,5% мальчиков и 2,2% девочек). Доказано, что с увеличением индекса “Миокард” и дисперсионных характеристик, отличающихся от нормы, возрастает вероятность начальных и пограничных признаков дисфункций в миокарде [7].

Рис. 2 Доля лиц с нормальными и отклоняющимися значениями индекса “Миокард” у мальчиков (М) и девочек (Д), %.

Примечание: обозначения 0-14% — норма, ≥15% — отклонение от нормы.

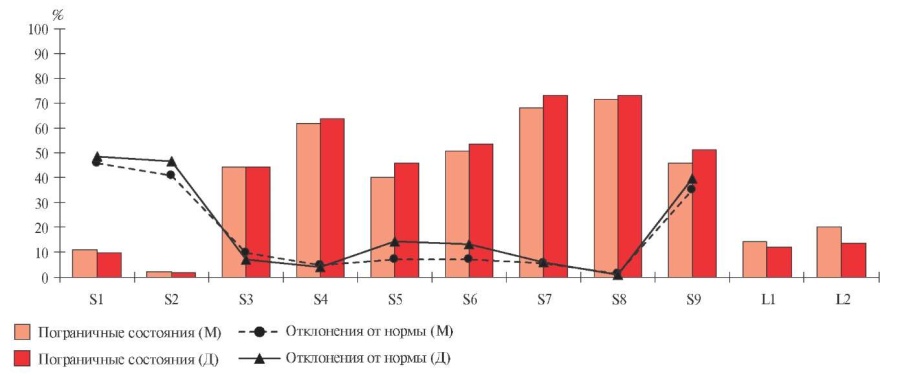

Оценка показателей “Кода детализации” в общей группе обследования 12-17 лет указывает на наибольшую локализацию сходства с эталонами патологии по дисперсионным отклонениям при деполяризации ПП и ЛП сердца (G1-G2) у 45,640,8% мальчиков и 48,2-46,5% девочек (χ2=0,67, р=0,415, χ2=3,53 р=0,060) (рисунок 3). Выявлено значительное сходство с эталонами патологии по показателю G9, где встречаемость ненулевых значений установлена у 35,1% мальчиков и 39,6% девочек (χ2=2,52, р=0,112). По показателям G3-G4 и G7, G8 данные случаи не превышали 10% (р>0,05), однако по G5-G6 частота отклонений от нулевых значений была больше у девочек: 14,2-13,1%, чем у мальчиков: 6,9-7,1% (χ2=9,5, р=0,002; χ2=6,6, р=0,010), соответственно.

Рис. 3 Пограничные состояния и отклонения от нормы характеристик “Кода детализации”, %.

Примечание: М — мальчики, Д — девочки, S — пограничные состояния, при которых наблюдаются начальные изменения в границах нормы, L — пограничные состояния, вплотную приближенные к определенной патологической градации. Числовой номер “S” и “L” соответствует характеристикам “Кода детализации”: G1-G2 –деполяризация правого и левого предсердия, G3-G4 — деполяризация ПЖ и ЛЖ, G5-G6 — реполяризация ПЖ и ЛЖ, G7 — симметрия деполяризации желудочков, G8 — внутрижелудочковые блокады, G9 — гипертрофия желудочков, показатель симметрии деполяризации в начальной части комплекса QRS [7].

При этом по показателям G3-G9 установлена значительная процентная доля пограничных состояний в начале изменений микроальтернаций в границах нормы (“S”) и приближенных к определенной патологической градации (“L”) по G1-G2, соответственно.

Случаи сходства с эталонами патологий были в различном соотношении в каждый год изучаемого возраста. Детализация по показателям G1-G2 свидетельствует о преобладании в группах у мальчиков и девочек сходства с эталонами патологии, отражающих начальное уменьшение потенциалов деполяризации с доминированием во всех отделах предсердия сердца. На это указывают значения медианы и 75-го процентиля, которые в среднем по показателям G1-G2 не превышали 6 и 4 усл. ед., соответственно. Однако, согласно 95-му процентилю, разброс значений достигал 13 и 5 усл. ед., что указывает на случаи сходства с эталонами патологий умеренных и выраженных уменьшений потенциалов деполяризации во всех отделах предсердия сердца (рисунок 4). При этом ненулевые значения чаще наблюдались по G1 среди девочек 17 лет по сравнению с младшей группой (U=2097, Z=2,10, p=0,035). Патологические значения G1, которые отражают деполяризационные процессы в ПП сердца, могут свидетельствовать о временных или стойких изменениях в функции ритмовождения [7].

Рис. 4 Диаграмма размаха дисперсионных характеристик, входящих в “Код детализации” у мальчиков (I) и девочек (II). Ме (5-95-й процентили).

Примечание: Справа-налево: G1-G2 — деполяризация ПП и ЛП, G3-G4 — деполяризация ПЖ и ЛЖ, G5-G6 — реполяризация ПЖ и ЛЖ, G7 — симметрия деполяризации желудочков, G8 — внутрижелудочковые блокады, G9 — гипертрофия желудочков, показатель симметрии деполяризации в начальной части комплекса QRS [7].

При преобладании нулевых и пограничных значений в возрастных группах наблюдаются случаи умеренного и выраженного изменения микроальтернаций при завершении деполяризации ПЖ и ЛЖ (G3-G4), а также их симметрии деполяризации (G7). На уровне тенденции наблюдается наибольшее сходство с эталонами патологии по показателю G3 у мальчиков по сравнению с девочками (χ2=2,74, р=0,097). Случаи отклонений, отличных от нуля, одновременно по G3-G4, G7 указывают на патологические признаки ишемии миокарда, а изменения по G7 при отсутствии отклонений G3-G4 — об отклонениях неишемического генеза, преимущественно кардиомиопатии и миокардиты [7].

По показателям G5-G6, отражающим изменения реполяризации миокарда ПЖ и ЛЖ, были определены сходства с эталонами отклонений во всех возрастных группах. При этом у девочек частота их встречаемости была практически в 1,5-2 раза выше, чем у мальчиков. Нарушение процессов реполяризации отражается в изменении (смещении) сегмента ST и зубца Т на ЭКГ, которое в норме не должно превышать 1 мм (мВ) ниже изолинии. У старших детей и подростков может быть его элевация до 4 мм вследствие ранней реполяризации желудочков. Оценка сегмента ST крайне важна при анализе ишемических изменений в миокарде [18]. По данным ДК ЭКГ вероятная ишемия миокарда может наблюдаться, если одновременно имеются сходства с эталонами патологий реполяризации миокарда желудочков (G5-G6) и выраженные изменения по G3-G4 [7].

Показатели G8-G9 характеризуют высокоспецифичные дисперсионные изменения, выраженные формы которых соответствуют блокадам и гипертрофиям. По данным настоящего исследования сходства с эталонами патологий, отражающих замедление и/или отставание по фазе от нормы деполяризации в области межжелудочковой перегородки и ЛЖ (G8), были единичными (до 2%). По показателю G9, согласно 75-му перцентилю, наблюдалось увеличение значений до 7 усл. ед., что может указывать на сходства с эталонами патологий начальных признаков гипертрофии ЛЖ [7]. Также среди подростков встречались случаи с максимально допустимыми значениями — 17-21 усл. ед. (4,3%). В погодовой динамике у мальчиков в 15 лет отмечалось уменьшение числовых значений относительно младшей группы сравнения (U=3275, Z=2,21, p=0,026) и 15-летних девочек (U=3074, Z=2,02, p=0,043). Доказано, что динамичное увеличение числовых значений по G9 в последовательных обследованиях является ранним признаком нарушений процесса электрической симметрии деполяризации желудочков в начальной части комплекса QRS. Чем выше показатель G9, тем больше асимметрия возбуждения желудочков в начале деполяризации. Отклонения по G9 ≥5 усл. ед. требуют контроля динамики, т.к. высока вероятность сходства с эталонами комбинированного изменения асимметрии деполяризации [7].

Краевая Н. В. и др. (2014) [11] установили, что патологические значения индекса “Ритм” у пациентов с хронической патологией желудочно-кишечного тракта и с лабильной АГ встречаются значимо чаще в сравнении с контрольной группой здоровых детей. Наибольшая доля патологических значений характеристик “Кода детализации” выявлена среди подростков с АГ (включая лабильную и стабильную АГ) по G1, G3-G7, G9 и с синдромом вегетативной дисфункции по симпатикотоническому типу по G2, G9 относительно контрольной группы здоровых детей. Выявлено, что у подростков патологические значения G2, в сочетании с отклонениями от нормы G4 и G9, являются прогностически неблагоприятным признаком в отношении формирования АГ и поражения органов-мишеней (гипертрофии ЛЖ) [10]. Доказано, что у подростков проявление различной степени отклонений от нормы показателей кардиоритма, “Миокард”, “Ритм” и G1-G2, G9 встречается тем чаще, чем сильнее выражен уровень влияния автономного контура вегетативной регуляции на сердечный ритм [19]. При выраженном преобладании симпатических влияний на сердечный ритм (центральной тип вегетативной регуляции) установлена бóльшая частота отклонений от нормы индекса “Ритм” и G9 относительно подростков с умеренным преобладанием симпатической регуляции [20].

В подростковый период развития отклонения характеристик ДК ЭКГ могут отражать транзиторные функциональные изменения в регуляции сердечно-сосудистой системы или ее дисфункции. Поэтому в случае определения у подростков отклонений по характеристикам ДК ЭКГ от значений нормы необходимо обратиться за консультацией к детскому кардиологу.

Заключение

В период с 12 до 17 лет динамика изменения показателей АД и ЧСС у подростков соответствует общим закономерностям развития. Наиболее высокие темпы увеличения показателей АД наблюдались у девочек в 12-13 лет, тогда как у мальчиков в 12-13 лет значимые изменения обнаружены только по показателю САД. Гендерные различия определены в 13 лет по средним значениям ДАД, а с 14 лет у мальчиков по показателю САД отчетливо прослеживаются более высокие значения. В погодовой динамике установлено закономерное совершенствование механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности. Периоды значимых изменений вегетативной регуляции сердечного ритма у мальчиков приходятся на возраст 13-15 лет и у девочек на 14-15 лет, что сопровождается урежением ЧСС на фоне снижения активности симпатического звена вегетативной (автономной) нервной системы.

Оценка степени выраженности и локализации электрофизиологических изменений в миокарде предсердий и желудочков сердца указывает на наибольшее сходство с эталонами патологии дисперсионных отклонений при деполяризации ПП и ЛП сердца (G1-G2) у 45,6-40,8% мальчиков и 48,3-46,5% девочек, а также гипертрофии желудочков (G9) у 35,1 и 39,6%, соответственно. Процентная доля лиц по показателям G5-G6, отражающим реполяризацию ПЖ и ЛЖ, была значимо меньше среди мальчиков (6,9 и 7,1%) по сравнению с девочками (14,2 и 13,1%) (р=0,002, р=0,010, соответственно). По остальным показателям “Кода детализации” отклонения от нормы у мальчиков и девочек были следующими: G3 (9,8 и 7,1%), G4 (4,9 и 4,0%), G7 (5,4 и 6,0%), G8 (1,4 и 1,1%), соответственно (р>0,05).

В погодовой динамике с 12 до 17 лет по индексу “Ритм” отмечалось направленное увеличение доли лиц со значениями нормы у мальчиков с 28,7 до 50,0%, у девочек с 29,4 до 61,7%, соответственно. Медиана индекса “Миокард” во всех возрастах приближалась к верхней границе нормы (15%), зависимость от возраста и пола отсутствовала. Возрастные и гендерные различия наблюдались у мальчиков в 15 лет по G9 и были связанны с уменьшением случаев сходства с эталонами патологий по отношению к 14-летним мальчикам и 15-летним девочкам. У девочек в 17 лет сходства с эталонами патологий по G1 отмечались чаще, чем в 16 лет. По остальным показателям “Кода детализации” зависимость от возраста и пола отсутствовала.

Высокая распространенность сходства с эталонами патологий при деполяризации предсердий сердца и гипертрофии желудочков сердца среди подростков г. Магадан может свидетельствовать о вероятных отклонениях в сердечно-сосудистой системе, что требует использования дополнительных методов обследования. Контроль динамики функционального состояния организма детей и подростков должен быть ежегодным с целью своевременной организации профилактики и коррекции функциональных нарушений.

Отношения и деятельность: автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Буланова Н. А., Иванов Г. Г. Метод дисперсионного картирования ЭКГ: возможности применения в клинике с целью прогноза (обзор). Медицинские новости Грузии. 2019;2(287):73-8.

2. Есина Е. Ю., Зуйкова А. А., Добрынина И. С. и др. Дисперсионное картирование ЭКГ в доклинической диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Современные технологии в медицине. 2020;12(5):87-93. doi:10.17691/stm2020.12.5.10.

3. Погонышева И. А., Погонышев Д. А., Луняк И. И. Показатели дисперсионного картирования электрокардиограммы у студентов северного вуза. Вестник Нижневартовского государственного университета. 2019;2: 98-104. doi:10.36906/2311-4444/19-2/12.

4. Иванов Г. Г., Сула А. С. Анализ микроальтернаций ЭКГ методом дисперсионного картирования в клинической практике. М.: Техносфера, 2014. с. 102. ISBN: 978-5-94836-372-1.

5. Маркин Г. С., Ардашев В. Н., Бояринцев В. В. и др. Вариабельность сердечного ритма и дисперсионное картирование в диагностике острого коронарного синдрома. Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2019;3:109-16. doi:10.26269/p5fb-kv76.

6. Рябыкина Г. В., Вишнякова Н. А., Блинова Е. В. и др. Возможности метода дисперсионного картирования ЭКГ для оценки распространенности сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2010;9(3):98-105.

7. Программное обеспечение для скрининговых исследований сердца КардиоВизор-06с (Руководство пользователя). М.: Мед. Комп. системы, 2004. c. 68.

8. Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка). М.: Издат. центр “Академия”, 2003. с. 416. ISBN: 5-7695-0581-8.

9. Шарапов А. Н., Сельверова Н. Б., Догадкина С. Б. и др. Возрастное развитие сердечно-сосудистой системы, автономной нервной регуляции сердечного ритма и эндокринной системы у школьников 10-15 лет. Новые исследования. 2018;2(50):39-56.

10. Краева Н. В., Макарова В. И., Макаров А. И. Дисперсионные отклонения низкоамплитудных колебаний кардиоцикла при артериальной гипертензии у детей подросткового возраста. Фундаментальные исследования. Медицинские науки. 2014;7:295-8.

11. Краева Н. В., Макарова В. И., Макаров А. И. Интегральная составляющая вариабельности сердечного ритма при артериальной гипертензии у детей подросткового возраста. Современные проблемы науки и образования. 2014;2:333-40.

12. Бекезин В. В., Муравьев А. А., Козлова Л. В. и др. Дисперсионное картирование электрокардиограммы в выявлении группы высокого риска по развитию артериальной гипертензии у подростков с ожирением. Российский кардиологический журнал. 2021;26(S5):16.

13. Александров А. А., Кисляк О. А., Леонтьева И. В. от имени экспертов. Клинические рекомендации. Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии у детей и подростков. Системные гипертензии. 2020;17(2):7-35. doi:10.26442/2075082X.2020.2.200126.

14. Гречкина Л. И., Карандашева В. О. Возрастные особенности функционального развития системы кровообращения у детей в условиях Северо-Востока России. Здоровье населения и среда обитания — ЗНиСО. 2021;1(334):34-8. doi:10.35627/2219-5238/2021-334-1-34-38.

15. Ушакова С. А., Петрушина А. Д., Кляшев С. М. Гендерно-возрастные особенности показателей артериального давления у подростков тюменской области. Медицинская наука и образование Урала. 2016;17:3(87):78-83.

16. Шевелева А. М., Клаучек С. В. Гендерные и возрастные особенности суточной динамики артериального давления у здоровых подростков 12-17 лет. Вестник ВолгГМУ. 2017;4(64):108-11. doi:10.19163/1994-9480-2017-4(64)-108-111.

17. Иванов Г. Г., Буланова Н. А., Николаева М. В. и др. Индекс микроальтернаций “Миокард”: влияние пола, возраста и частота нормальных значений при скрининговых обследованиях населения. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2018;13(4):589-93. doi:10.14300/mnnc.2018.13111.

18. Макаров Л. М., Комолятова В. Н., Киселева И. И. и др. Нормативные параметры ЭКГ у детей. Методические рекомендации. М.: ИД “МЕДПРАКТИКА-М”, 2018. 20 с. ISBN: 978-5-98803.

19. Лоскутова А. Н., Максимов А. Л. Вариабельность кардиоритма и дисперсионного картирования ЭКГ у допризывников магаданской области с ваготоническим типом вегетативной регуляции. Экология человека. 2018;7:36-42. doi:10.33396/1728-0869-2018-7-36-42.

20. Лоскутова А. Н., Саухат В. Р. Показатели вариабельности кардиоритма и дисперсионного картирования ЭКГ у магаданских подростков с симпатическим типом вегетативной регуляции. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019;18(4):33-8. doi:10.15829/1728-8800-2019-4-33-38.

Об авторе

А. Н. ЛоскутоваРоссия

Лоскутова Алеся Николаевна — кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории физиологии экстремальных состояний.

Магадан.

Тел.: +7 (908) 227-77-00

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Лоскутова А.Н. Возрастные изменения артериального давления и характеристик дисперсионного картирования электрокардиограммы у подростков г. Магадана. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(7):3248. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3248

For citation:

Loskutova A.N. Age-related blood pressure and electrocardiographic dispersion mapping changes observed in Magadan adolescents. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2022;21(7):3248. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3248

JATS XML