Перейти к:

Клинические характеристики и частота назначения антикоагулянтов пациентам с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью в Российской Федерации: результаты анализа «больших данных»

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3477

Аннотация

Цель. Оценить клинические характеристики и частоту назначаемой антикоагулянтной терапии пациентам с фибрилляцией предсердий (ФП) и сердечной недостаточностью (СН) в отдельных субъектах Российской Федерации на основании ретроспективного анализа «больших данных» с использованием технологий искусственного интеллекта.

Материал и методы. Для ретроспективного анализа информация получена из платформы прогнозной аналитики «Webiomed», включающей деперсонифицированные данные электронных медицинских карт амбулаторных и/или стационарных пациентов в 6 регионах Российской Федерации, извлеченные с применением технологий искусственного интеллекта. Из базы данных пациентов с ФП (n=144431) выделена группа лиц (n=20970) с установленным диагнозом СН и информацией о фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ).

Результаты. Пациенты с ФП и СН (43,7% мужчин, возраст 72,1±13,2 лет, ФВ ЛЖ 58,9±11,0%) имели в 36,6% случаев анамнез курения, в 86,7% случаев – артериальную гипертензию, в 26,6% случаев – сахарный диабет 2 типа, в 2,7% случаев – подагру, в 50,9 и 15,6% случаев – хроническую болезнь почек III и IV-V стадий, в 15,8% случаев – симптомный атеросклероз артерий нижних конечностей. Частота перенесенного ишемического инсульта, инфаркта миокарда ЛЖ и тромбоэмболии легочной артерии составила 8,8, 14,7 и 2,4%, соответственно. Антикоагулянты, в т. ч. прямые оральные, назначались пациентам с ФП и СН в 62,5 и 32,0% случаев, соответственно. Частота их назначения достоверно не различалась в зависимости от категории ФВ ЛЖ.

Заключение. Пациенты с ФП и СН характеризуются значительной коморбидностью, более высокой частотой развития сердечно-сосудистых событий по сравнению с группой лиц с ФП без СН и неудовлетворительным процентом назначения антикоагулянтной терапии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дружилов М.А., Кузнецова Т.Ю., Гаврилов Д.В., Андрейченко А.Е., Новицкий Р.Э. Клинические характеристики и частота назначения антикоагулянтов пациентам с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью в Российской Федерации: результаты анализа «больших данных». Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(2):3477. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3477

For citation:

Druzhilov M.A., Kuznetsova T.Yu., Gavrilov D.V., Andreichenko A.E., Novitsky R.E. Clinical characteristics and frequency of anticoagulation in patients with atrial fibrillation and heart failure: results of a retrospective big data analysis. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(2):3477. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3477

Введение

Фибрилляция предсердий (ФП) становится одной из наиболее важных проблем для национальной системы здравоохранения с учетом продолжающегося роста ее распространенности, обусловленного увеличением как среднего возраста популяции, так и частоты имеющих этиопатогенетическое значение в ее развитии сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также вклада данной аритмии в риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти [1][2].

К настоящему времени опубликованы результаты различных наблюдательных регистровых исследований, посвященных анализу клинических характеристик амбулаторных и/или стационарных пациентов с ФП в Российской Федерации и соответствия положениям клинических рекомендаций комплекса назначаемых им лечебно-диагностических мероприятий [3-6].

Вместе с тем, наибольший интерес представляют исследования, направленные на решение аналогичных задач у отдельных категорий пациентов с ФП, выделяемых в рамках клинического фенотипирования, среди которых особое место занимает группа пациентов с ФП и сердечной недостаточностью (СН) [7][8].

Распространенность последней в России также демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению, в частности по данным исследования ЭПОХАХСН (ЭПидемиологическое Обследование больныХ ХСН в Европейской чАсти России) за период 19982017гг частота встречаемости СН I-II функционального класса выросла с 4,3 до 7,1%, а III-IV функционального класса — c 1,8 до 3,3%, при этом больше половины всех пациентов с СН имеют сохраненную фракцию выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) [9].

Было показано, что СН развивается у 2/3 пациентов с ФП, которая, являясь самым частым нарушением ритма сердца при СН, осложняет ее течение у каждого третьего пациента [10]. Описана более сильная ассоциация ФП с СН с сохраненной ФВ ЛЖ (отношение рисков 2,34 при 95% доверительном интервале: 1,48-3,70) по сравнению с СН со сниженной и умеренно сниженной ФВ ЛЖ (отношение рисков 1,32 при 95% доверительном интервале: 0,83-2,10) [10].

Данная двунаправленная взаимосвязь отчасти объяснима с позиции общности как факторов риска при данных заболеваниях (возраст, курение, артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД) 2 типа, висцеральное ожирение, синдром обструктивного апноэ сна, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек (ХБП) и др.), так и патофизиологических процессов, лежащих в основе структурно-функционального и электрофизиологического ремоделирования предсердий и желудочков [7][8][11].

Наиболее неблагоприятным следствием ассоциации ФП и СН является увеличение риска тромбоэмболических осложнений (ТЭО), в первую очередь кардиоэмболического ишемического инсульта (ИИ), частоты госпитализации по причине декомпенсации СН, а также показателей сердечнососудистой и общей смертности в данной когорте пациентов [12][13]. Кроме того, на основании анализа отдельных исследований можно сделать вывод о возможном вкладе СН у пациента с ФП в риск развития кровотечений [14].

Результаты российского регистрового исследования РИФ-ХСН (Первый российский регистр больных хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий), включившего 1003 пациента с ФП и ХСН, свидетельствуют о высокой частоте повторных госпитализаций (57,2% в течение года) и значительном увеличении риска сердечно-сосудистой смерти, в первую очередь, у лиц со сниженной ФВ ЛЖ [15].

Эти факты определяют необходимость более тщательного ведения данных пациентов c применением в клинической практике по отношению к ним всех существующих сегодня возможностей коррекции сердечно-сосудистого риска, доказанных в ходе проведения рандомизированных клинических исследований, что требует создания четких лечебно-диагностических алгоритмов и схем маршрутизации [1][8].

Однако вследствие наличия определенного дефицита информации, получаемой в рандомизированных клинических исследованиях, не позволяющего регламентировать все аспекты ведения пациентов с той или иной нозологией, в первую очередь, при сочетанной патологии, основанием для формулирования отдельных положений рекомендаций экспертов могут являться результаты наблюдательных проспективных регистровых исследований, характеризующихся четко поставленной целью, заранее разработанным протоколом, сплошным включением пациентов, отвечающих сформулированным критериям, и единообразными методами сбора и обработки получаемых данных [16][17].

Ретроспективные регистровые исследования, отличительной чертой которых является возможность относительно быстрого получения информации, позволяют анализировать полноту следования клиническим рекомендациям при ведении пациентов в реальной клинической практике для последующей оптимизации существующих алгоритмов [16][17]. Этой же цели могут служить и ретроспективные анализы "больших данных", содержащихся в электронных медицинских базах данных, в т.ч. с применением методов искусственного интеллекта. Объем изучаемой информации, многократно превышающий число наблюдений в любом регистровом исследовании, позволяет компенсировать присущие данному методу анализа недостатки [18].

Цель настоящего исследования — оценка клинических характеристик и частоты назначаемой антикоагулянтной терапии (АКТ) пациентам с ФП и СН в отдельных субъектах Российской Федерации на основании ретроспективного анализа "больших данных" с использованием технологий искусственного интеллекта.

Материал и методы

Формирование базы данных пациентов с ФП выполнено на основании анализа информации платформы прогнозной аналитики "Webiomed", содержащей деперсонифицированные формализованные данные, извлеченные по принципу сплошной выборки из электронных медицинских карт 4861948 пациентов в возрасте ≥18 лет, проходивших амбулаторное и/или стационарное обследование и лечение в медицинских организациях на территории 6 субъектов Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Пермский край, ЯмалоНенецкий автономный округ) в период с 2016 по 2019гг. В связи с тем, что при последующем анализе использовались обезличенные медицинские данные, информированное добровольное согласие не требовалось.

При формировании базы данных применялись различные технологии извлечения информации из электронных медицинских карт, в т.ч. NLP (natural language processing) для анализа неструктурированных текстов, использовалась система управления базами данных PostgreSQL [19]. Скрипты для базы данных были написаны на языке программирования PL/pgSQL (Procedural Language/PostGres Structured Query Language). Для отдельных операций, в т.ч. предобработки, извлечения машиночитаемых данных из неструктурированных медицинских текстов и постобработки результатов извлечения, использовался язык программирования Python и библиотеки Pandas, scikit-learn, NumPy, pymorphy2 и Gensim.

Полученная база данных включала информацию о 144431 пациенте с ФП, которая фигурировала в качестве основного, или осложнения основного диагноза, или сопутствующего диагноза, и/или была вынесена в заключение электрокардиографического исследования.

Из общей базы данных пациентов с ФП выделена отдельная подгруппа лиц (n=20970), имеющих установленный и вынесенный в лист окончательных диагнозов диагноз СН и информацию о ФВ ЛЖ по данным эхокардиографического исследования.

Доступной для последующего анализа являлась информация о возрасте, поле, скорости клубочковой фильтрации (СКФ), рассчитанной по формуле CKD-EPI, ФВ ЛЖ, риске ТЭО по шкале CHA2DS2-VASс (Congestive Heart failure, Hypertension, Age (2 ball), Diabetes mellitus, Stroke (2 ball), Vascular disease, Age, Sex category, шкала для оценки риска ТЭО у больных с ФП) пациента, наличии/ отсутствии анамнеза курения, диагнозов АГ, СД 2 типа, подагры, митрального стеноза, гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), симптомного атеросклероза артерий нижних конечностей (ААНК), перенесенных пациентом остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК), в т.ч. ИИ, тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), инфаркте миокарда (ИМ) ЛЖ, а также о назначении АКТ, в т.ч. прямыми оральными антикоагулянтами (ПОАК).

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы Statistica 10. Проверка нормальности распределения количественных показателей осуществлялась с помощью критериев Шапиро-Уилка и Шапиро-Франчиа. Результаты анализа представлены средним арифметическим со стандартным отклонением (M±SD) и частотами, для сравнения подгрупп применялся двусторонний t-критерий Стьюдента и критерий χ2 Пирсона. Величина порогового уровня статистической значимости (р) принята как 0,05.

Результаты

Средний возраст пациентов с ФП и СН (n=20970) составил 72,1±13,2 лет, распределение по возрастным диапазонам было представлено следующим образом: возраст 18-39 лет — 561 (2,7%) пациент, возраст 40-64 года — 4385 (20,9%) пациентов, возраст 65-74 года — 6823 (32,5%) пациента, возраст ≥75 лет — 9201 (43,9%) пациент.

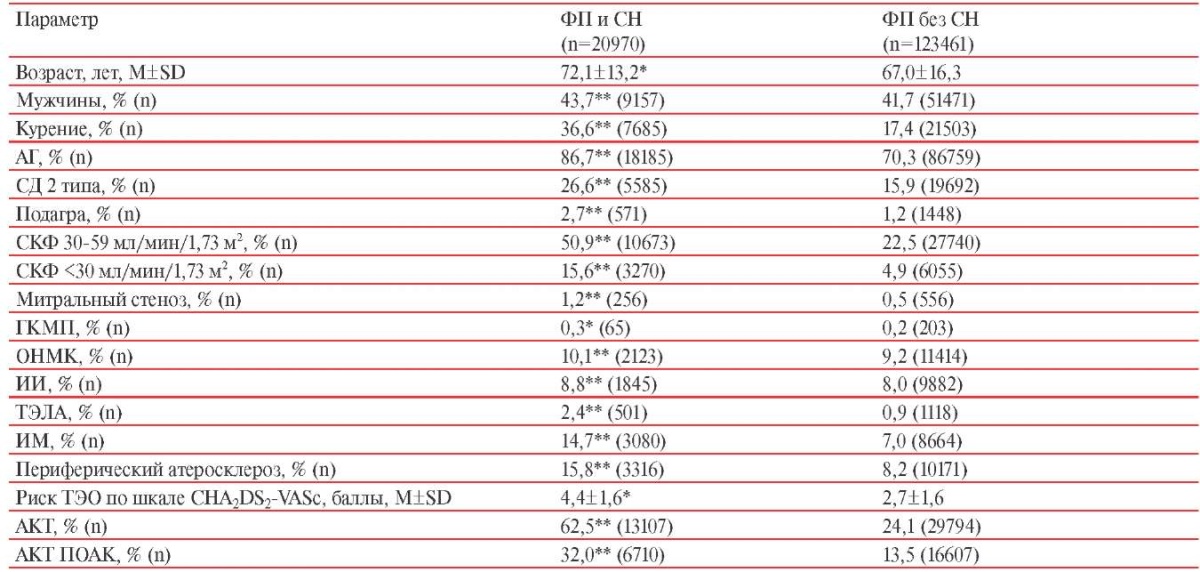

Мужчин в группе пациентов с ФП и СН было 9157 (43,7%), среди пациентов в выделенных возрастных диапазонах — 430 (76,6%), 2745 (62,6%), 3244 (47,5%) и 2738 (29,8%), соответственно. В таблице 1 представлены клинические характеристики пациентов с ФП и СН, которые, в сравнении с аналогичными показателями группы пациентов с ФП без СН (n=123461), были старше, характеризовались более высоким баллом при оценке риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASс. В рассматриваемой когорте было достоверно больше мужчин, лиц с анамнезом курения, пациентов, имеющих диагноз АГ, СД 2 типа, подагры, ХБП IIIА-IIIБ стадий и IV-V стадий, верифицированной в соответствии со СКФ в диапазоне 30-59 мл/мин/1,73 м2 и <30 мл/мин/1,73 м2, соответственно, митрального стеноза, ГКМП, симптомного ААНК. Пациенты с ФП и СН достоверно чаще переносили ОНМК, в т.ч. ИИ, ТЭЛА и ИМ ЛЖ. Частота назначения данным пациентам АКТ, в т.ч. ПОАК (дабигатрана, или апиксабана, или ривароксабана), была более чем в 2 раза выше, чем в группе лиц с ФП без СН.

Таблица 1

Клинические характеристики пациентов с ФП в зависимости от наличия/отсутствия СН (M±SD; %, n)

Примечание: * — р<0,01; ** — р<0,001. АГ — артериальная гипертензия, АКТ — антикоагулянтная терапия, ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия, ИИ — ишемический инсульт, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ПОАК — прямые оральные антикоагулянты, СД — сахарный диабет, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, СН — сердечная недостаточность, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ТЭО — тромбоэмболические осложнения, ФП — фибрилляция предсердий, CHA2DS2-VASc — Congestive Heart failure, Hypertension, Age (2 ball), Diabetes mellitus, Stroke (2 ball), Vascular disease, Age, Sex category (шкала для оценки риска ТЭО у больных с ФП).

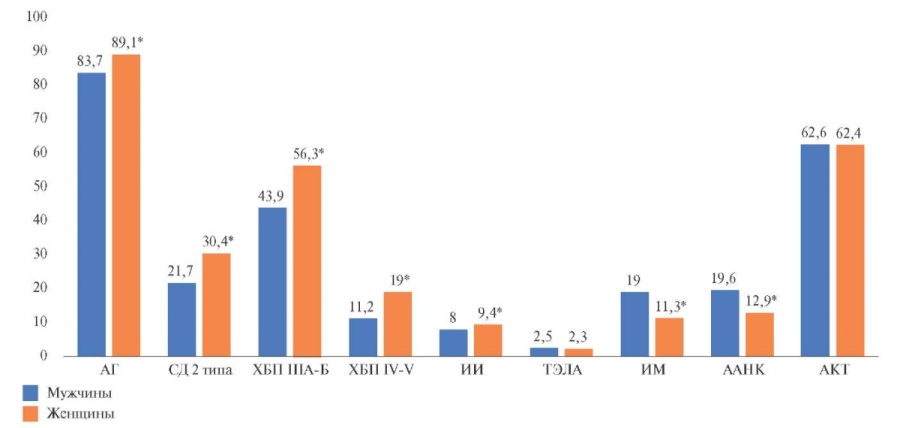

На рисунке 1 представлен сравнительный анализ отдельных клинических характеристик изучаемой группы пациентов в зависимости от пола. Среди женщин (n=11813) достоверно чаще встречались АГ, СД 2 типа, ХБП IIIА-IIIБ и IV-V стадий, они чаще переносили ИИ. В свою очередь, частота ИМ ЛЖ и симптомного ААНК превалировала среди мужчин. Средние значения возраста и ФВ ЛЖ были выше (р<0,01) в подгруппе женщин (75,5±11,6 лет и 60,8±10,0%, соответственно) по сравнению с мужчинами (67,7±13,9 лет и 56,4±11,8%, соответственно), при этом по частоте назначения АКТ достоверных различий в зависимости от пола пациентов не выявлено.

Рис. 1 Сравнительный анализ частоты коморбидных заболеваний, сердечно-сосудистых событий и назначения антикоагулянтов пациентам с ФП и СН в зависимости от пола (%).

Примечание: * — р<0,001. ААНК — атеросклероз артерий нижних конечностей, АГ — артериальная гипертензия, АКТ — антикоагулянтная терапия, ИИ — ишемический инсульт, ИМ — инфаркт миокарда, СД — сахарный диабет, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ХБП — хроническая болезнь почек.

696 (7,6%) мужчин с ФП и СН (средний возраст 45,7±14,0 лет) имели 1 балл при оценке риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASс, 346 (2,9%) женщин — 2 балла, при этом данным пациентам назначалась АКТ в 350 (33,6%) случаях.

ФВ ЛЖ у пациентов с ФП и СН составила 58,9±11,0%, 1652 (7,9%) пациента имели ФВ ЛЖ ≤40%, 1942 (9,3%) — ФВ ЛЖ 41-49%, 17376 (82,8%) ФВ ЛЖ ≥50%.

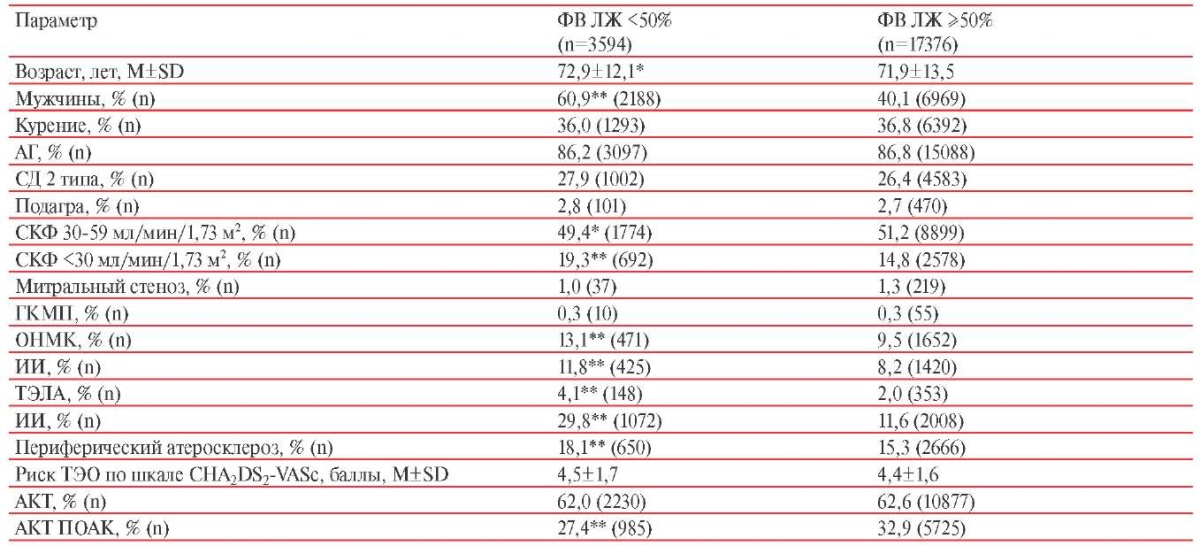

В таблице 2 приведены результаты сравнительного анализа клинических характеристик подгрупп пациентов с ФП и СН в зависимости от категории ФВ ЛЖ (<50% или ≥50%). Подгруппа лиц со сниженной и умеренно сниженной ФВ ЛЖ была старше и характеризовалась бoльшей долей мужчин, более высокой частотой ХБП IV-V стадий и симптомного ААНК. Данные пациенты по сравнению с лицами с сохраненной ФВ ЛЖ чаще переносили ОНМК, в т.ч. ИИ, ТЭЛА, ИМ ЛЖ. Не было выявлено различий по частоте назначения АКТ в целом, вместе с тем частота назначения ПОАК в подгруппе лиц с сохраненной ФВ ЛЖ оказалась достоверно выше.

Таблица 2

Сравнительный анализ клинических характеристик подгрупп пациентов с ФП и СН в зависимости от категории ФВ ЛЖ

Примечание: * — р<0,01; ** — р<0,001. АГ — артериальная гипертензия, АКТ — антикоагулянтная терапия, ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия, ИИ — ишемический инсульт, ЛЖ — левый желудочек, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ПОАК — прямые оральные антикоагулянты, СД — сахарный диабет, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ТЭО — тромбоэмболические осложнения, ФВ — фракция выброса, CHA2DS2-VASc — Congestive Heart failure, Hypertension, Age (2 ball), Diabetes mellitus, Stroke (2 ball), Vascular disease, Age, Sex category (шкала для оценки риска ТЭО у больных с ФП).

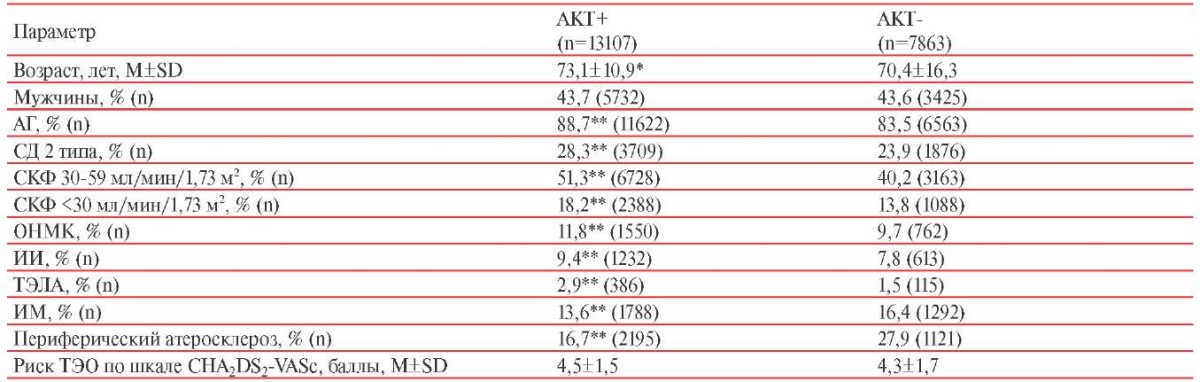

При сравнении отдельных клинических характеристик подгрупп пациентов с ФП и СН, выделенных на основании назначения им АКТ (таблица 3), при сопоставимой величине риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc лица, получавшие антикоагулянт, были достоверно старше, чаще имели АГ, СД 2 типа, ХБП IIIА-Б и IV-V стадий, а также чаще переносили ОНМК, в т.ч. ИИ и ТЭЛА. И, наоборот, среди данных пациентов была меньше частота симптомного ААНК, и они реже переносили ИМ ЛЖ.

Таблица 3

Сравнительный анализ отдельных клинических характеристик подгрупп пациентов с ФП и СН в зависимости от наличия/отсутствия пероральной АКТ

Примечание: * — р<0,01; ** — р<0,001; АКТ+ и АКТс наличием и отсутствием АКТ. АГ — артериальная гипертензия, АКТ — антикоагулянтная терапия, ИИ — ишемический инсульт, ИМ — инфаркт миокарда, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, СД — сахарный диабет, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ТЭО — тромбоэмболические осложнения, CHA2DS2-VASc — Congestive Heart failure, Hypertension, Age (2 ball), Diabetes mellitus, Stroke (2 ball), Vascular disease, Age, Sex category (шкала для оценки риска ТЭО у больных с ФП).

Наибольший процент пациентов с ФП и СН, которым была назначена АКТ, в т.ч. ПОАК, отмечался в возрастной группе 65-74 года, составив 69,2 и 34,4%, соответственно, по сравнению с возрастной группой 40-64 года — 58,5% (р<0,001) и 29,4% (р<0,001), и возрастной группой ≥75 лет — 62,4% (р<0,001) и 32,9% (р<0,05), соответственно.

Обсуждение

С учетом специфики формирования выборки пациентов и ретроспективного характера проведенного анализа при обсуждении результатов первоначально обратим внимание на ряд проблемных вопросов и ограничения исследования.

Доля пациентов с ФП и СН от общего количества пациентов с ФП (14,5%) не является истинной частотой встречаемости СН при ФП, поскольку значительное число наблюдений из общей выборки пациентов с ФП могло быть не учтено вследствие отсутствия в платформе прогнозной аналитики "Webiomed" у данных лиц информации о ФВ ЛЖ в количественном выражении, что являлось одним из критериев включения. Это ограничение наиболее вероятно явилось причиной и более низкой частоты в данном исследовании СН со сниженной и умеренно сниженной ФВ ЛЖ (17,2%) по сравнению с ранее выполненными работами [4][9][15].

Кроме того, не представляется возможным утверждать в отношении пациентов с ФП и СН с сохраненной ФВ ЛЖ о полном следовании при вынесении этого диагноза врачами медицинских организаций требованиям соответствующих рекомендаций [20], что могло привести к завышению частоты встречаемости в исследовании данной категории пациентов. В связи с этим следует подчеркнуть объективные причины, затрудняющие диагностику СН с сохраненной ФВ ЛЖ при ФП в целом, которые связаны как со сложностью интерпретации имеющихся симптомов, так и с более широким диапазоном референсных значений натрийуретических пептидов, исходным увеличением левого предсердия, необходимостью использования режима тканевого доплеровского исследования, в т.ч. в рамках диастолического стресс-теста, при выполнении эхокардиографии [20].

Не вызывают сомнения результаты исследования о более высокой частоте сердечно-сосудистых событий и распространенности коморбидных заболеваний у пациентов с ФП и СН по сравнению с группой лиц с ФП без СН. Вместе с тем, в рамках выполненного ретроспективного анализа невозможно установить причинно-следственную взаимосвязь между ФП и СН, а также определить последовательность возникновения тех или иных сердечно-сосудистых событий и сопутствующих состояний/заболеваний по отношению к дебюту ФП у пациентов в исследовании.

При сравнительном анализе клинических характеристик пациентов с ФП и СН с аналогичными характеристиками данной когорты лиц в ранее проведенных отечественных регистровых исследованиях можно отметить более низкую частоту ИИ и ИМ ЛЖ при более высокой частоте АГ, СД 2 типа и ХБП и сопоставимых средних величинах возраста и риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc [4][15].

В госпитальном регистре РЕКВАЗА-КЛИНИКА (госпитальный РЕгистр КардиоВАскулярных ЗAболеваний) (n=285, мужчины 52,6%, возраст 73,9±10,0 лет, риск ТЭО 5,1±1,5 баллов) частота ОНМК и ИМ ЛЖ у пациентов с ФП в сочетании с АГ, ишемической болезнью сердца и СН составила 21,7 и 58,9%, соответственно [4]. В амбулаторном регистре РИФХСН (n=1003, мужчины 56,4%, возраст 68 лет, риск ТЭО 4 балла) частота ИИ и ИМ ЛЖ составила 15,8 и 38,1%, распространенность АГ, СД 2 типа и нарушения функции почек — 65,1, 24,6 и 14,5%, соответственно [15].

Более высокая частота АГ, СД 2 типа, ХБП IIIА-IIIБ и IV-V стадий, ИИ у женщин с ФП и СН в проведенном исследовании отчасти объясняется достоверно бо́льшим средним значением возраста в данной подгруппе по сравнению с мужчинами.

Бо́льшая часть пациентов с ФП и СН в исследовании характеризовалась сохраненной ФВ ЛЖ (82,8%), отличаясь достоверно меньшей частотой ИИ, ТЭЛА, ИМ ЛЖ, симптомного ААНК, ХБП IV-V стадий по сравнению с пациентами с ФВ ЛЖ <50%. При этом в данной подгруппе с незначительно, но достоверно меньшим средним возрастом пациентов, превалировали женщины.

Несмотря на существенно меньшую долю лиц с сохраненной ФВ ЛЖ в вышеупомянутом регистре РИФ-ХСН (38,6%), результаты настоящего исследования в отношении различий между подгруппами в зависимости от категории ФВ ЛЖ оказались сопоставимыми. Так, среди пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ в этом регистре был самый высокий процент женщин (65,4%), более низкая частота ИМ ЛЖ и периферического атеросклероза, при тенденции к более низкой частоте перенесенного ИИ и/или транзиторной ишемической атаки — 15,0 vs 16,7% у лиц со сниженной ФВ ЛЖ (р=0,747) [15].

Эти результаты согласуются с данными анализа подгруппы пациентов с ФП и СН в регистре PREFER in AF (Prevention of thromboembolic events — European Registry in Atrial Fibrillation), в котором у пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ частота ИИ была достоверно ниже по сравнению с пациентами с умеренно сниженной и сниженной ФВ ЛЖ, а предикторами ТЭО являлись сниженная ФВ ЛЖ, функциональный класс СН и возраст пациентов [21].

Частота назначения АКТ пациентам с ФП и СН в данном исследовании значительно, более чем в два раза, превышала таковую в группе лиц с ФП без СН (62,5 vs 24,1%, р<0,001), вместе с тем ее можно охарактеризовать как неудовлетворительную.

Низкая частота назначения антикоагулянтов при ФП в реальной клинической практике, не соответствующая требованиям действующих рекомендаций [1][2], была отмечена в различных зарубежных и отечественных регистровых исследованиях [22]. В частности, по данным Мареева Ю. В. и др. (2022) [6], только 23,9% пациентов с ФП и абсолютными показаниями к приему АКТ получали антикоагулянты. В когортах же пациентов с ФП и СН аналогичный показатель уже составлял 49,954,8% (данные метаанализа Kotecha D, et al. (2016) [12]), 40,4% (данные амбулаторного этапа регистра РЕКВАЗА-КЛИНИКА [4]), 73,6% (данные регистра РИФ-ХСН [15]). В этом исследовании более низкий процент пациентов с ФП и СН, получающих антикоагулянты, по сравнению с последним из вышеуказанных может быть объяснен с позиции максимально приближенной к реальной клинической практике оценке данного аспекта ведения пациентов.

Согласно результатам настоящего исследования, достоверной разницы в частоте назначения АКТ в зависимости от ФВ ЛЖ выявлено не было в отличие от данных регистра РИФ-ХСН, в котором пациенты с сохраненной ФВ ЛЖ получали антикоагулянты чаще — 76,7 vs 68,7% (р<0,001) [15].

Показанные в настоящей работе различия клинических характеристик пациентов в зависимости от назначения им антикоагулянтов не являются достаточным аргументом, объясняющим выбор лечащего врача в пользу отказа от АКТ. Вместе с тем, АКТ у пациентов с ФП и СН является одной из основных стратегий снижения риска сердечно-сосудистой смерти и смерти от всех причин [23], что подтверждают результаты метаанализа Savarese G, et al. (2016) [24].

Несмотря на расставленные в рекомендациях приоритеты ПОАК перед варфарином при инициации АКТ, в т.ч. у пациентов с ФП и СН [1][2], можно констатировать все еще низкую частоту их назначения в реальной клинической практике. В настоящем исследовании она составила 32,0%, что сопоставимо с аналогичным показателем в регистре РИФ-ХСН (33,4%) [15].

Заключение

Пациенты с ФП и СН составляют значительную часть больных кардиологического профиля в реальной клинической практике. Результаты выполненного ретроспективного анализа "больших данных" с использованием технологий искусственного интеллекта свидетельствуют о значительной коморбидности, более высокой частоте развития сердечнососудистых событий по сравнению с группой лиц с ФП без СН и неудовлетворительном проценте назначения АКТ, в т.ч. ПОАК, этой когорте пациентов в отдельных субъектах Российской Федерации.

Несмотря на ограничения используемого метода анализа данных, он позволяет в короткие сроки получить информацию в отношении клинических характеристик очень большого числа пациентов с обсуждаемой патологией, а также выявить недостатки в их ведении. Проведенный ретроспективный анализ подчеркивает необходимость оптимизации и контроля за соблюдением лечебно-диагностических алгоритмов для пациентов с ФП и СН, что будет способствовать улучшению прогноза и снижению риска сердечно-сосудистой смерти и смерти от всех причин.

Отношения и деятельность: Исследование выполнено на уникальной научной установке “Многокомпонентный программно-аппаратный комплекс для автоматизированного сбора, хранения, разметки научно-исследовательских и клинических биомедицинских данных, их унификации и анализа на базе центра обработки данных с использованием технологий искусственного интеллекта” (регистрационный номер 2075518), при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Соглашения № 075-15-2021-665.

Список литературы

1. Аракелян М.Г., Бокерия Л.А., Васильева Е.Ю. и др. Фибрилляция и трепетание предсердий. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(7):4594. doi:10.15829/1560-4071-2021-4594.

2. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. Рекомендации ESC 2020 по диагностике и лечению пациентов с фибрилляцией предсердий, разработанные совместно с Европейской ассоциацией кардиоторакальной хирургии (EACTS). Российский кардиологический журнал. 2021;26(9):4701. doi:10.15829/1560-4071-2021-4701.

3. Бойцов С.А., Лукьянов М.М., Якушин С.С., и др. Регистр кардиоваскулярных заболеваний (РЕКВАЗА): диагностика, сочетанная сердечно-сосудистая патология, сопутствующие заболевания и лечение в условиях реальной амбулаторно-поликлинической практики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014;13(6):44-50. doi:10.15829/1728-8800-2014-6-3-8.

4. Степина Е.В., Лукьянов М.М., Бичурина М.А. и др. Назначение медикаментозной терапии, влияющей на прогноз у больных с фибрилляцией предсердий в сочетании с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью по данным регистра РЕКВАЗА-КЛИНИКА. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017;16(2):33-8. doi:10.15829/1728-8800-2017-2-33-38.

5. Польшакова И.Л., Поветкин С.В. Структура лекарственной терапии и клиническая характеристика больных с фибрилляцией предсердий по данным исследования РЕКУР-ФП. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2018;14(5):733-40. doi:10.20996/1819-6446-2018-14-5-733-740.

6. Мареев Ю.В., Поляков Д.С., Виноградова Н.Г. и др. ЭПОХА-ХСН: Эпидемиология фибрилляции предсердий в репрезентативной выборке Европейской части Российской Федерации. Кардиология. 2022;62(4):12-9. doi:10.18087/cardio.2022.4.n1997.

7. Гаглоева Д.А., Миронов Н.Ю., Лайович Л.Ю. и др. Взаимосвязь фибрилляции предсердий и хронической сердечной недостаточности. Современные подходы к лечению. Кардиологический вестник. 2021;16(2):5-14. doi:10.17116/Cardiobulletin2021160215.

8. Терещенко С.Н., Ускач Т.М. Стратегии лечения пациентов с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью. Терапевтический архив. 2021;93(12):1545-50. doi:10.26442/00403660.2021.12.201205.

9. Поляков Д.С., Фомин И.В., Беленков Ю.Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. doi:10.18087/cardio.2021.4.n1628.

10. Santhanakrishnan R, Wang N, Larson M, et al. Atrial fibrillation begets heart failure and vice versa: temporal associations and differences in preserved vs. reduced ejection fraction. Circulation. 2016;133(5):484-92. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018614.

11. Дружилов М.А., Кузнецова Т.Ю. Фибрилляция предсердий, ассоциированная с ожирением: роль эпикардиальной жировой ткани в этиопатогенезе аритмии. Российский кардиологический журнал. 2017;(7):178-84. doi:10.15829/1560-4071-2017-7-178-184.

12. Kotecha D, Chudasama R, Lane D, et al. Atrial fibrillation and heart failure due to reduced versus preserved ejection fraction: A systematic review and meta-analysis of death and adverse outcomes. Int J Cardiol. 2016;203:660-6. doi:10.1016/j.ijcard.2015.10.220.

13. Zafrir B, Lund L, Laroche C, et al. Prognostic implications of atrial fibrillation in heart failure with reduced, mid-range, and preserved ejection fraction: a report from 14964 patients in the European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry. Eur Heart J. 2018;39:4277-84. doi:10.1093/eurheartj/ehy626.

14. Pandey A, Kim S, Moore C, et al. Predictors and Prognostic Implications of Incident Heart Failure in Patients with Prevalent Atrial Fibrillation. JACC Heart Fail. 2017;5(1):44-52. doi:10.1016/j.jchf.2016.09.016.

15. Жиров И.В., Сафронова Н.В., Осмоловская Ю.Ф., Терещенко С.Н. Прогностическое значение фибрилляции предсердий у пациентов с сердечной недостаточностью с разной фракцией выброса левого желудочка: результаты многоцентрового регистра РИФ-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2021;26(1):4200. doi:10.15829/1560-4071-2021-4200.

16. Бойцов С.А., Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П. и др. Регистры в кардиологии. Основные правила проведения и реальные возможности. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2013;12(1):4-9. doi:10.15829/1728-8800-2013-1-4-9.

17. Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Лукина Ю.В., и др. Наблюдательные исследования и регистры. Их качество и роль в современной доказательной медицине. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(2):2786. doi:10.15829/1728-8800-2021-2786.

18. Рязанова С.В., Мазаев В.П., Комков А.А. Новые тенденции становления искусственного интеллекта в медицине. CardioСоматика. 2021;12(4):227-33. doi:10.17816/22217185.2021.4.201264.

19. Гусев А.В., Зингерман Б.В., Тюфилин Д.С., Зинченко В.В. Электронные медицинские карты как источник данных реальной клинической практики. Реальная клиническая практика: данные и доказательства. 2022;2(2):8-20. doi:10.37489/2782-3784-myrwd-13.

20. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-4071-2020-4083.

21. Siller-Matula J, Pecen L, Patti G, et al. Heart failure subtypes and thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation: The PREFER in AF-HF substudy. Int J Cardiol. 2018;265:141-7. doi:10.1016/j.ijcard.2018.04.093.

22. Решетько О.В., Соколов А.В., Фурман Н.В. Анализ антитромботической терапии фибрилляции предсердий в международных и российских регистрах. Качественная клиническая практика. 2019;1:83-96. doi:10.24411/2588-0519-2019-10066.

23. Татарский Б.А., Попов С.В., Казеннова Н.В. Фибрилляция предсердий и сердечная недостаточность: подходы к антитромботической терапии. Российский кардиологический журнал. 2017;(7):132-8. doi:10.15829/1560-4071-2017-7-132-138.

24. Savarese G, Giugliano R, Rosano G, et al. Efficacy and safety of novel oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation and heart failure: a meta-analysis. JACC Heart Fail. 2016;4(11):870-80. doi:10.1016/j.jchf.2016.07.012.

Об авторах

М. А. ДружиловРоссия

доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института, к.м.н.

Т. Ю. Кузнецова

Россия

заведующая кафедрой факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института, д.м.н.

Д. В. Гаврилов

Россия

эксперт по медицине

А. Е. Андрейченко

Россия

эксперт по искусственному интеллекту, к.ф-м.н.

Р. Э. Новицкий

Россия

генеральный директор

Дополнительные файлы

Что известно о предмете исследования?

- Распространенность фибрилляции предсердий (ФП) и сердечной недостаточности (СН) продолжает увеличиваться, в т.ч. в Российской Федерации.

- При сочетании ФП и СН отмечается более высокий риск тромбоэмболических осложнений, сердечно-сосудистой смерти и смерти от всех причин.

Что добавляют результаты исследования?

- Пациенты с ФП и СН характеризуются значительной коморбидностью, более высокой частотой сердечно-сосудистых событий по сравнению с группой лиц с ФП без СН и неудовлетворительным процентом назначения антикоагулянтной терапии, что требует оптимизации лечебно-диагностических алгоритмов и контроля за их выполнением.

Рецензия

Для цитирования:

Дружилов М.А., Кузнецова Т.Ю., Гаврилов Д.В., Андрейченко А.Е., Новицкий Р.Э. Клинические характеристики и частота назначения антикоагулянтов пациентам с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью в Российской Федерации: результаты анализа «больших данных». Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(2):3477. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3477

For citation:

Druzhilov M.A., Kuznetsova T.Yu., Gavrilov D.V., Andreichenko A.E., Novitsky R.E. Clinical characteristics and frequency of anticoagulation in patients with atrial fibrillation and heart failure: results of a retrospective big data analysis. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(2):3477. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3477

JATS XML