Перейти к:

Прогностическая значимость тропонина I в оценке сердечно сосудистого риска в российской популяции. По результатам многоцентровых исследований ЭССЕ-РФ1 и ЭССЕ-РФ2

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3548

Аннотация

Цель. Оценить значимость тропонина I (hs-cTnI) для стратификации сердечно-сосудистого риска в популяционном исследовании российских мужчин и женщин трудоспособного возраста.

Материал и методы. Проанализированы данные 13976 мужчин и женщин в возрасте 25-64 лет из наблюдательных многоцентровых исследований ЭССЕ-РФ1 и ЭССЕ-РФ2 (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Обследование включало: опрос по стандартной анкете, измерения роста, веса, окружности талии, индекса массы тела, артериального давления, частоты пульса, биохимических показателей. Уровень hs-cTnI в образцах сыворотки крови, хранившихся при -70оС в Биобанке ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, определяли иммунохемилюминисцентным анализом с микрочастицами. Индивидуальный сердечно-сосудистый риск рассчитывали по шкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation): значения <1% — низкий риск; 1-4% — умеренный, 5-9% — высокий и ≥10% — очень высокий. Аналогично исследованию BiomarCaRE, участников разделили на 3 группы по уровню сТnI с учетом пола: для мужчин <6, от 6 до 12 и >12 пг/мл, для женщин <4, от 4 до 10 и >10 пг/мл. Проспективно собрали жесткие конечные точки (КТ): смерть от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) или нефатальный инфаркт миокарда, и комбинированные КТ (ККТ): те же и инсульт.

Результаты. Проспективный анализ связи уровня тропонина с КТ и ККТ показал, что у участников без ССЗ в анамнезе уровень hs-cTnI >12 пг/мл у мужчин и >10 пг/мл у женщин ассоциирован с увеличением риска наступления КТ и ККТ в 3,39 (1,91-6,03) и 2,69 (1,6-4,52) раз (p<0,001), соответственно. Аналогично BiomarCaRE проведена валидация схемы реклассификации риска, вычисленного по SCORE, путем добавления в показатели значения hs-cTnI. Индекс реклассификации риска NRI (net reclassification improvement index) для КТ и ККТ составил 13 и 11% (p<0,001), соответственно. Среди мужчин реклассификация для ККТ NRI оказалась точнее, чем среди женщин: 19 и 11%, соответственно.

Заключение. Уровень hs-cTnI является независимым предиктором инфаркта миокарда, инсульта и смерти от ССЗ у лиц 35-64 лет без ССЗ в анамнезе. Добавление уровня hs-cTnI в модель SCORE делает прогноз риска точнее.

Ключевые слова

Для цитирования:

Драпкина О.М., Шальнова С.А., Концевая А.В., Куценко В.А., Капустина А.В., Баланова Ю.А., Евстифеева С.Е., Иванова А.А., Имаева А.Э., Макогон Н.В., Метельская В.А., Муромцева Г.А., Филичкина Е.М., Яровая Е.Б. Прогностическая значимость тропонина I в оценке сердечно сосудистого риска в российской популяции. По результатам многоцентровых исследований ЭССЕ-РФ1 и ЭССЕ-РФ2. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(5):3548. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3548

For citation:

Drapkina O.M., Shalnova S.A., Kontsevaya A.V., Kutsenko V.A., Kapustina A.V., Balanova Yu.A., Evstifeeva S.E., Ivanova A.A., Imaeva A.E., Makogon N.V., Metelskaya V.A., Muromtseva G.A., Filichkina E.M., Yarovaya E.B. Prognostic significance of troponin I in assessing cardiovascular risk in the Russian population. Data from ESSE-RF1 and ESSE-RF2 multicenter studies. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(5):3548. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3548

Введение

Определение общего сердечно-сосудистого риска (ССР) стало первостепенной задачей в практике врача, начиная с конца прошлого века, когда была представлена модель риска, основанная на данных Фремингемского исследования [1]. С тех пор прошло четверть века. Новые модели и шкалы определения риска появились в Европе, Америке и других странах [2][3]. Однако все они имеют один общий дефект — недостаточную точность определения риска, которая нередко приводит как к его недооценке, так и переоценке [4].

В последние годы важным направлением развития кардиологии является поиск параметров, уточняющих степень риска. Были получены данные, демонстрирующие новые возможности для оценки риска из числа новых показателей, в частности, сердечных тропонинов [5].

Новые технологии определения тропонинов высокочувствительным методом и возможности с помощью низких концентраций так называемого высокочувствительного сердечного тропонина I (high-sensitivity cardiac Troponin I, hs-cTnI) выявлять лиц высокого ССР позволили высказать гипотезу о том, что сердечный тропонин Т (cTnT) и hs-cTnI можно использовать для рестратификации ССР в общей популяции [6]. По уровню hs-cTnI можно судить об активности различных патофизиологических процессов, включая некроз и апоптоз кардиомиоцитов [7]. Тропонин продемонстрировал свои диагностические и прогностические способности не только при острых поражениях миокарда, но и при ассоциации с сердечно-сосудистыми событиями в ряде длительных проспективных исследований, в которых он оказался независимым предиктором смерти от сердечно-сосудистых причин, развития инфаркта миокарда (ИМ), острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и др. [8-10]. Преимуществом данного биомаркера является относительная простота оценки в рутинной практике и невысокая стоимость теста.

Для понимания роли hs-cTnI в оценке ССР в сравнении с уже известными биомаркерами было проведено крупнейшее в Европе исследование (BiomarCaRE; 2007-2013гг), в котором были проанализированы уровни hs-cTnI у 74738 человек из 10 популяционных когорт Европы. Были получены данные по распределению уровней hs-cTnI в популяциях Европы и положительные ассоциации с факторами риска (ФР) и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и всех причин [11][12].

В Российской Федерации (РФ) до последнего времени популяционный анализ уровня hs-cTnI и его ассоциаций с ССЗ и их ФР не проводился. Впервые в 2022г было проведено пилотное исследование по оценке распределения уровня hs-cTnI в выборке населения Вологодской области [13]. На этой выборке были изучены ассоциации тропонина с ФР ССЗ и Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE), а также потенциальная значимость уровня hs-cTnI в оценке риска ССЗ в общей популяции населения 35-64 лет. Кроме того, впервые в РФ был проведен анализ прогностических возможностей hs-cTnI в отношении неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на популяционном уровне [14].

Результаты классификации пациентов с различным уровнем риска по европейским критериям hs-cTnI сравнивали со стандартными критериями риска по SCORE. Было показано, что точность определения риска по SCORE в нашей популяции недостаточна и часть выборки должна быть реклассифицирована.

Анализ результатов показал, что выживаемость статистически значимо выше в категориях низкого риска по сравнению с лицами, находящимися в категориях умеренного и высокого риска, определенных по уровню hs-сТnI в нашей популяции. Связь между уровнем hs-cTnI и конечной точкой (КТ) осталась значимой и при поправке на SCORE. Повышенная концентрация hs-сTnI статистически значимо ассоциируется с более высокой частотой любых сердечно-сосудистых событий среди населения 35-64 лет без ИМ и ОНМК в анамнезе, а добавление уровня hs-cTnI в модель риска SCORE может повысить точность определения ССР [14].

Основное ограничение выполненного пилотного исследования — недостаточная продолжительность наблюдения и, соответственно, недостаточное число исходов — КТ. Ограничением исследования являлось также его проведение на выборке одного региона РФ. Тем не менее, удалось получить значимые ассоциации между уровнем hs-сTnI и КТ, что, в свою очередь, может служить доказательством целесообразности определения уровня этого биомаркера в сыворотке крови для оценки ССР среди российского населения. Очевидно, что продолжение изучения связи концентрации hs-сTnI с популяционным риском в масштабах нескольких российских территорий, поможет преодолеть указанное ограничение пилотного исследования.

Цель исследования — оценить значимость уровня hs-cTnI для стратификации ССР у российских мужчин и женщин трудоспособного возраста по результатам многоцентрового исследования.

Материал и методы

Исследование базируется на данных наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации) [15]. В данной работе использовались результаты обследования участников исследования ЭССЕ-РФ1 и ЭССЕ-РФ2, включающие Вологодскую, Волгоградскую, Ивановскую, Омскую, Рязанскую и Тюменскую области, Краснодарский, Красноярский и Приморский края, республики Карелия и Северная Осетия (Алания). Исследование было одобрено Независимым этическим комитетом федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России). Каждый участник исследования подписал информированное согласие, включающее разрешение на использование биообразцов для целей научных исследований.

В исследовании ЭССЕ-РФ использовалась систематическая стратифицированная многоступенчатая случайная выборка, сформированная по территориальному принципу на базе лечебно-профилактических учреждений. Краткое описание: 1 шаг — случайно отбирались поликлиники; 2 шаг — в каждой поликлинике случайно отбирались врачебные участки; 3 шаг — на каждом участке случайно отбирали домохозяйство, из которого приглашали подходящего по возрасту и полу потенциального участника обследования. Более подробно протокол представлен ранее [15].

Всего обследовано 13976 человек обоего пола в возрасте 25-64 лет.

Обследование включало:

- Опрос по стандартной анкете, содержащей информацию о социально-демографических данных (пол, возраст, образование, достаток), статусе курения и анамнезе заболеваний.

- Физикальное обследование: антропометрические измерения: рост, вес, окружность талии (ОТ) и индекс массы тела (ИМТ). Артериальное давление (АД) и частоту пульса измеряли дважды, на правой руке, в положении сидя автоматическим тонометром OMRON. В анализ включали среднее из двух измерений.

- Биохимические показатели. Пробоподготовку, т.е. получение сыворотки и плазмы крови проводили в лечебно-профилактических учреждениях региона сразу после взятия крови по стандартной методике. Образцы сыворотки и плазмы крови (далее биообразцы) замораживали после аликвотирования при температуре -25С в пробирках типа эппендорф по 500-1000 мкл. Из региона не более чем через 2 нед. образцы доставляли в ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России на сухом льду при температуре -50С. Хранились образцы при температуре -70 С. Определяли уровни общего холестерина (ХС), ХС липопротеинов низкой плотности, ХС липопротеи- нов высокой плотности, триглицеридов, высокочувствительного С-реактивного белка, креатинина с расчетом скорости клубочковой фильтрации (CКФ), определенной по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney disease — Epidemiology Collaboration).

- Дополнительно из биообразцов, хранящихся в биобанке ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России с 2013-2014гг и 2017гг, в конце 2020г были определены концентрации hs-сТnI. Уровень hs-cTnI измеряли с ноября по декабрь 2020г в образцах сыворотки крови, хранимых при -70С, с помощью иммунохемилюминисцентного анализа с микрочастицами, используя реактивы Architect Stat High Sensitive Troponin I (Abbott) на автоматизированном анализаторе Architect i2000sr (Abbott, Abbot Park IL). Нижний порог определения hs-сТnI составил 1,1 пг/мл, диапазон измерений: 0-50000 пг/мл.

Для каждого участника устанавливался статус курения: курит или не курит в настоящее время. Ожирение определялось как ИМТ ≥30 кг/м2 и/или ОТ ≥102 см для мужчин и ≥88 см женщин (абдоминальное ожирение). Артериальная гипертония (АГ) диагностировалась при уровне систолического АД ≥140 мм рт.ст. и/или диастолического АД ≥90 мм рт.ст., или при приеме антигипертензивных препаратов. Наличие заболевания регистрировалось при положительном ответе на вопрос "Говорил ли Вам врач, что у Вас имеются следующие заболевания?". Индивидуальные уровни ССР определялись c помощью шкалы SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation). Значения SCORE <1% определялись как низкий риск, 1-4% — умеренный, 5-9% — высокий и ≥10% — очень высокий риск [2].

Аналогично исследованию BiomarCaRE участников разделили на три группы в соответствии с уровнем hs-сТnI в зависимости от пола. Для мужчин: <6 пг/мл, 6-12 пг/мл и >12 пг/мл; для женщин: <4 пг/мл, 4-10 пг/мл и >10 пг/мл.

В проспективное когортное наблюдение, в котором собирались КТ, включены выборки из населения указанных выше регионов, за исключением Волгоградской области и республики Северная Осетия (Алания). Сбор КТ осуществлялся один раз в два года с помощью прямого и непрямого контактов. В первую очередь устанавливали жизненный статус участника, затем причины смерти и новые случаи ССЗ. Данные по смертности получены из регионального регистра с закодированными причинами смерти по международной классификации болезней (МКБ-10). Заболеваемость проверялась и уточнялась по историям болезни и в Фонде обязательного медицинского страхования. Кроме того, регистрировали первое нефатальное заболевание: ИМ и/или ОНМК.

Исследование ассоциаций уровня hs-cTnI со SCORE и КТ было проведено в популяции ≥35 лет без ССЗ в анамнезе и включало 10417 человек. Медиана периода наблюдения для всей выборки составила 5,2 [ 3,8; 6,2] лет. Для исследования ЭССЕ-РФ1 — 6,2 [ 5,4; 6,7] лет, для исследования ЭССЕ-РФ2 — 3,8 [ 3,7; 3,9] лет.

За время наблюдения получено 222 жестких КТ (смерть от ССЗ или нефатальный ИМ), что составило 2,14% выборки. Также выявлено 325 комбинированных КТ (смерть от ССЗ или нефатальный ИМ или нефатальное ОНМК) — 3,13% выборки.

В выборке без ССЗ в анамнезе (лица, ранее перенесшие ИМ и/или ОНМК) выявлено 178 жестких КТ и 261 комбинированная КТ.

Статистический анализ. Статистический анализ проведен в среде R 4.1. Непрерывные параметры представлены средним и стандартным отклонением (M±SD) или медианой и интерквартильным размахом [Me (Q25; Q75)]. Качественные показатели описаны относительными частотами в процентах. Оценка различий между двумя независимыми выборками для непрерывных параметров проведена с использованием критерия Манна-Уитни, для дискретных — точного двустороннего критерия Фишера. Зависимость логарифма уровня hs-cTnI от возраста оценивалась при помощи линейной регрессии. Ассоциации между уровнем hs-cTnI и бинарными ФР оценивали при помощи квантильной регрессии [16], между уровнем hs-cTnI и КТ — при помощи модели пропорциональных рисков Кокса. Оценка реклассификации шкалы SCORE при помощи уровня hs-cTnI проведена с использованием таблиц реклассификации и NRI (net reclassification improvement index) [17]. Уровень статистической значимости при проверке каждой из гипотез принят равным 0,05.

Проспективная часть исследования выполнена в рамках государственного задания на 2020-2022гг № АААА- А20-120013090086-0 к ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России, Москва "Факторы риска ХНИЗ, их значение для прогноза здоровья населения различных возрастных групп в некоторых регионах РФ. Оценка влияния на заболеваемость и смертность (популяционное исследование)". Исследование было выполнено при финансовой поддержке компании ЭББОТ (Abbot Diagnostics), США.

Результаты

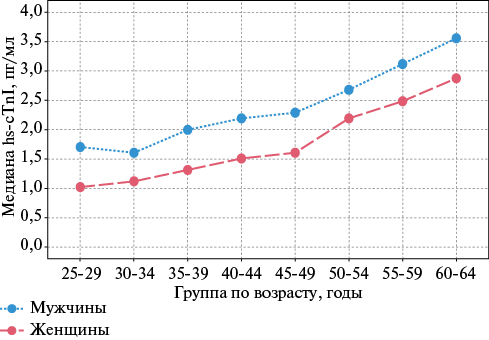

В таблице 1 представлены данные по распределению уровня hs-cTnI в половозрастных подгруппах. Обращает на себя внимание более высокий уровень hs-cTnI в выборке мужчин по сравнению с женщинами в каждой возрастной группе (p<0,001). Рисунок 1 демонстрирует увеличение медианы hs-cTnI в зависимости от возраста как у мужчин, так и у женщин.

У мужчин средний уровень hs-cTnI нарастает со скоростью 2,5% в год, у женщин — со скоростью 3,5% в год. По данным пилотного исследования в Вологодской выборке ЭССЕ-РФ эти показатели составляли: 2,6% в год у мужчин и 5,9% в год у женщин, (p<0,001 для обоих полов) [13].

Анализ ассоциаций уровня hs-cTnI с ФР ССЗ проводился с использованием трех моделей: 1) однофакторный анализ с поправкой на регион, 2) однофакторный анализ с поправкой на пол, возраст и регион (таблица 2) и 3) многофакторный анализ. Следует отметить, что при коррекции по полу, возрасту и региону практически все факторы, включенные в анализ, достоверно ассоциированы с изменением медианы hs-cTnI, однако в многофакторной модели большинство этих связей исчезает и остаются статистические ассоциации с АГ, ожирением, сахарным диабетом, уровнями общего ХС и С-реактивного белка, а также ОНМК и СКФ.

У участников со значением SCORE >5% (группа высокого риска) медиана hs-cTnI выше на 1,5 (1,37-1,63; p<0,001). С учетом поправки на пол и возраст эти цифры уменьшаются до 0,6 (0,43-0,77; р=0,000).

Как уже упоминалось, исследование КТ проведено в популяции ≥35 лет. В таблице 3 приведены результаты анализа ассоциации КТ и уровня hs-cTnI. В частности, превышение уровня 12 пг/мл у мужчин и 10 пг/мл у женщин ассоциировано с увеличением риска наступления жесткой КТ в 3,39 (1,91-6,03) раза и риска наступления комбинированной КТ в 2,69 (1,6-4,52) раза.

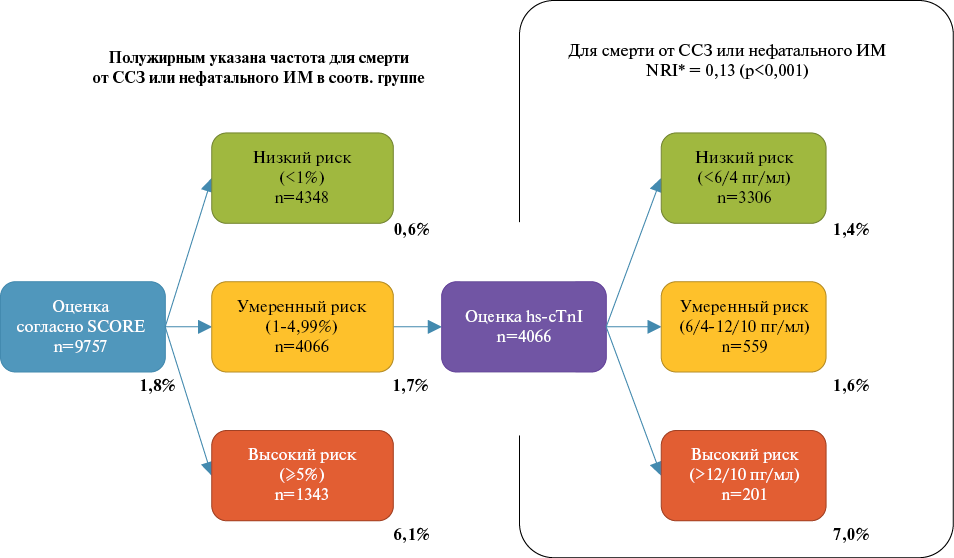

Полученные результаты позволили провести реклассификацию групп риска сравнительно со шкалой риска SCORE с последующей оценкой индекса реклассификации NRI для категориальных переменных [18]. Выборка была разделена по категориям SCORE предварительно без добавления уровня hs-cTnI: зеленый цвет — низкий риск, желтый — умеренный и красный — высокий и очень высокий (рисунок 2).

Согласно SCORE, 4066 человек составили группу умеренного риска. Из них, после добавления в число показателей уровня hs-cTnI, 3306 (81%) человек имели hs-cTnI ≤6/4 пг/мл (мужчины/женщины), и потому были перемещены в группу низкого риска. В то же время 201 (5%) участник имел уровни hs-cTnI >12/10 пг/мл (мужчины/женщины), и потому перешли в группу высокого риска. Оказалось, что частота жесткой КТ в группе умеренного риска по SCORE составила 1,7%. В то же время, в подгруппе низкого риска по hs-cTnI она составила 1,4%, а в подгруппе высокого риска — 7%. Подобная реклассификация значима: для жесткой КТ NRI =13%, для комбинированной NRI =11% (p<0,001 для обеих КТ).

Анализ по полу показал, что в группе мужчин реклассификация значима для жесткой и комбинированной КТ, NRI =19 и 20%, соответственно (p<0,001 для обеих КТ); в группе женщин — NRI =11 (p<0,05) и 3% (p>0,05), соответственно.

Таблица 1

Половозрастной анализ уровня hs-cTnI в выборке населения ЭССЕ РФ-1 и ЭССЕ РФ-2

Оба пола | Мужчины | Женщины | ||||||||||

Возраст, годы | N | Me [ Q25; Q75] | Q95 | Q99 | N | Me [Q25; Q75] | Q95 | Q99 | N | Me [Q25; Q75] | Q95 | Q99 |

25-34 | 3261 | 1,30 [ 0,80; 2,20] | 6,6 | 19,84 | 1582 | 1,60 [ 1,10; 2,50] | 7,29 | 18,79 | 1679 | 1,10 [ 0,50; 1,80] | 6,01 | 20,38 |

35-44 | 3166 | 1,70 [ 1,00; 2,70] | 7,6 | 21,03 | 1454 | 2,10 [ 1,40; 3,30] | 9 | 29,46 | 1712 | 1,40 [ 0,80; 2,20] | 6,5 | 16,43 |

45-54 | 3711 | 2,20 [ 1,40; 3,30] | 9,25 | 29,53 | 1479 | 2,50 [ 1,70; 4,00] | 11,9 | 47,7 | 2232 | 2,00 [ 1,20; 3,00] | 7,64 | 24,07 |

55-64 | 3838 | 2,90 [ 1,90; 4,50] | 13 | 41,46 | 1441 | 3,40 [ 2,20; 5,50] | 15,8 | 56,94 | 2397 | 2,70 [ 1,80; 4,00] | 10,22 | 30,52 |

25-64 | 13976 | 2,00 [ 1,20; 3,30] | 9,3 | 30,05 | 5956 | 2,30 [ 1,40; 3,80] | 11,53 | 39,08 | 8020 | 1,80 [ 1,00; 3,00] | 8,2 | 23,89 |

Таблица 2

Ассоциация уровня hs-cTnI с ФР ССЗ с поправкой на пол, возраст и регион

ФР | На сколько пг/мл повышается медиана hs-cTnI в группе риска# | 95% ДИ |

Курит сейчас | -0,05 | (-0,11–0,01) |

АГ | 0,42 | (0,36–0,48)** |

ОТ ≥102/88 см | 0,42 | (0,36–0,48)** |

ИМТ ≥30 кг/м2 | 0,43 | (0,37–0,49)** |

СД/глюкоза ≥6,1 ммоль/л | 0,48 | (0,37–0,59)** |

Общий ХС ≥٥ ммоль/л | 0,22 | (0,17–0,27)** |

ХС ЛВП ≤1/1,2 ммоль/л | 0,20 | (0,13–0,27)** |

ТГ ≥1,7 ммоль/л | 0,32 | (0,26–0,38)** |

ИМ в анамнезе | 0,38 | (0,30–0,46)** |

ОНМК в анамнезе | 1,29 | (1,05–1,54)** |

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 | 1,69 | (1,12–2,27)** |

СРБ ≥3 мг/л | 0,39 | (0,33–0,46)** |

Примечание: # — оценка получена методом квантильной регрессии с поправкой на пол, возраст и регион; ** — p<0,001. ДИ — доверительный интервал, СД — сахарный диабет, СРБ — С-реактивный белок, ТГ — триглицериды, ХС — холестерин, ХС ЛВП — ХС липопротеинов высокой плотности.

Рис. 1 Уровень hs-cTnI в обследованной выборке населения ЭССЕ РФ-1 и ЭССЕ РФ-2 в зависимости от пола и возраста.

Примечание: hs-cTnI — high-sensitivity cardiac Troponin I (сердечный тропонин I, определенный высокочувствительным методом).

Таблица 3

Модель Кокса для BiomarCaRE точек (0-4-10 пг/мл для женщин и 0-6-12 пг/мл для мужчин)

Жесткая КТ | ||||||

Уровни hs-cTnI (пг/мл) | RR с поправкой на регион | р | RR с поправкой на регион, пол, возраст | р | RR с поправкой на все ФР* | р |

<6/4 | Референс | Референс | Референс | |||

от 6/4 до 12/10 | 2,03 (1,35-3,06) | 0,001 | 1,64 (1,08-2,47) | 0,020 | 1,4 (0,78-2,51) | 0,256 |

>12/10 | 5,65 (3,72-8,57) | 0,000 | 4,01 (2,64-6,09) | 0,000 | 3,39 (1,91-6,03) | 0,000 |

Комбинированная КТ | ||||||

<6/4 | Референс | Референс | Референс | |||

от 6/4 до 12/10 | 2,02 (1,45-2,81) | 0,000 | 1,64 (1,17-2,3) | 0,004 | 1,51 (0,96-2,38) | 0,078 |

>12/10 | 4,28 (2,93-6,26) | 0,000 | 3,16 (2,16-4,62) | 0,000 | 2,69 (1,6-4,52) | 0,000 |

Примечание: * — список ковариат: регион, пол, возраст, курение сейчас, АГ, ОТ ≥102/88 см, ИМТ ≥30 кг/м2, сахарный диабет/глюкоза ≥6,1 ммоль/л, общий ХС ≥5 ммоль/л, ХС липопротеинов высокой плотности ≤1/1,2 ммоль/л, триглицериды ≥1,7 ммоль/л, СКФ <60 мл/мин/1,73 м2, С-реактивный белок ≥3 мг/л; КТ — конечная точка, ФР — факторы риска, hs-cTnI — high-sensitivity cardiac Troponin I (сердечный тропонин I, определенный высокочувствительным методом), RR — относительный риск.

Рис. 2 Реклассификация ССР по SCORE, выполненная с добавлением hs-cTnI в выборке населения ЭССЕ РФ-1 и ЭССЕ РФ-2 на основе схемы, предложенной BiomarCaRE consorcium [11].

Примечание: * — NRI (net reclassification improvement index) — индекс улучшения реклассификации. ИМ — инфаркт миокарда, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, hs-cTnI — high-sensitivity cardiac Troponin I (сердечный тропонин I, определенный высокочувствительным методом), NRI — net reclassification improvement index (индекс реклассификации риска). Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Обсуждение

Настоящее исследование является первым в РФ анализом возможности прогнозировать ССР на популяционном уровне на основании количественного определения hs-сТnI. Результаты пилотного исследования, которые вошли в настоящий анализ, не противоречат полученным данным.

Полученные ранее результаты классификации пациентов с различным риском по уровню hs-cTnI, выполненного с учетом европейских критериев, при сравнении со стандартной шкалой риска SCORE показали, что точность определения риска по SCORE в нашей популяции недостаточна и часть выборки должна быть реклассифицирована. У мужчин по мере нарастания уровня hs-cTnI подтверждена достоверно более высокая вероятность развития как жесткой, так и комбинированной КТ в группах умеренного, высокого и очень высокого риска, формируемых на основании шкалы SCORE. У женщин такой ассоциации выявлено не было для комбинированного исхода; это, в частности, может быть обусловлено все еще относительно малым сроком наблюдения и, соответственно, недостаточным количеством КТ, что неудивительно для женщин данного возраста. Это послужило основанием включить в анализ ассоциаций с КТ всю выборку без учета пола.

Полученные нами результаты согласуются с основными результатами исследования ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities), в котором >8 тыс. пациентов в возрасте 54-74 лет без клинических признаков ССЗ наблюдались в течение 15 лет. Повышенный уровень hs-сТnI (≥3,8 пг/мл, 5 квинтиль) ассоциировался с более высокой частотой развития ишемической болезни сердца, ишемического инсульта, ССЗ, связанных с атеросклерозом, по сравнению с лицами, имеющими низкий уровень hs-сТnI ≤1,3 пг/мл (1 квинтиль). Примечательно, что уровень 5 квинтиля в исследовании ARIC (3,7 пг/мл) был существенно ниже европейского (5,9 пг/мл) [8].

В настоящем исследовании нам удалось сравнить прогностическое значение hs-cTnI у мужчин и женщин, хотя число исходов преобладает в мужской когорте и ассоциации с КТ среди женщин выражены несколько слабее и менее достоверно, чем у мужчин. В то же время, в исследовании ARIC для случаев ишемической болезни сердца повышенные показатели hs-cTnI ассоциировались с несколько бóльшим риском нежелательных явлений у женщин, чем у мужчин. Аналогичные данные получены в популяционном исследовании здоровья HUNT (The Nord-Trøndelag Health Study). Однако в исследовании, проведенном в Рейкьявике [18], и проспективном исследовании пожилых жителей Упсалы PIVUS (Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors) [19] различий в ассоциациях между полами выявлено не было.

Следует помнить, что наша выборка относительно молодая и находится в трудоспособном возрасте в отличие от многих популяций, например, исследования ARIC.

В настоящей работе показано, что повышенная концентрация hs-сTnI статистически значимо ассоциируется с более высокой частотой любых сердечно-сосудистых событий в выборке населения 35-64 лет без ИМ и ОНМК в анамнезе, а добавление уровня hs-cTnI к модели риска SCORE достоверно повышает точность определения ССР. После добавления к модели риска уровня hs-cTnI, 201 человек перешел в группу высокого риска (7%). Таким образом, приведенная реклассификация может свидетельствовать, как о недостаточной точности SCORE, так и о высоком популяционном риске.

Найденные значимые ассоциации между уровнем hs-сTnI и исходами могут служить доказательством целесообразности определения уровня этого биомаркера для оценки ССР российского населения.

Заключение

Анализ результатов индивидуальных данных выборки 35-64 лет (без ИМ и ОНМК в анамнезе) из российских регионов показал, что повышенный уровень hscTnI является независимым предиктором возникновения любых сердечно-сосудистых событий, а добавление его в шкалу SCORE улучшает прогнозирование рисков этих событий, особенно у мужчин. Полученные в исследовании данные позволяют надеяться, что определение уровня hs-cTnI будет играть значительную роль в оценке ССР, а также будет использовано для улучшения прогноза развития ССЗ в российской популяции.

Благодарности. Авторы благодарят сотрудников отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний, сотрудников лаборатории "Банк биологического материала" и Клинико-диагностической лаборатории. Большая благодарность участникам исследования ЭССЕ-РФ1 и ЭССЕ-РФ2.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Wilson PW, D’Agostino R, Levy D. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation. 1998;97(18):1837-47. doi:10.1161/01.cir.97.18.1837.

2. Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP, et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J. 2003;24:987-1003. doi:10.1016/s0195-668x(03)00114-3.

3. Hippisley-Cox C, Coupland Y, Vinogradova Y. Predicting cardiovascular risk in England and Wales: prospective derivation and validation of QRISK2. BMJ. 2008;336(7659):1475-82. doi:10.1136/bmj.39609.449676.25.

4. Sachdeva A, Cannon CP, Deedwania PC, et al. Lipid levels in patients hospitalized with coronary artery disease: an analysis of 136,905 hospitalizations in Get with The Guidelines. Am Heart J. 2009;157(1):111-7.e2. doi:10.1016/j.ahj.2008.08.010.

5. Gerszten RE, Wang TJ. The search for new cardiovascular biomarkers. Nature. 2008;451:949-52. doi:10.1038/nature06802.

6. Apple FS, Ler R, Murakami MM. Determination of 19 cardiac troponin I and T assay 99th percentile values from a common presumably healthy population. Clin Chem. 2012;58:1574-81. doi:10.1373/clinchem.2012.192716.

7. Collinson PO, Saenger AK, Apple FS; on behalf of the IFCC C-CB. High sensitivity, contemporary, and point-of-care cardiac troponin assays: educational aids from the IFCC Committee in Cardiac Biomarkers (IFCC C-CB). Clin Chem Lab Med. 2019;57:623-32. doi:10.1515/cclm-2018-1211.

8. Jia X, Sun W, Hoogeveen RC, et al. High-Sensitivity Troponin I and Incident Coronary Events, Stroke, Heart Failure Hospitalization, and Mortality in the ARIC Study. Circulation. 2019;139(23):2642-53. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038772.

9. Omland T, de Lemos JA, Holmen OL, et al. Impact of sex on the prognostic value of high-sensitivity cardiac troponin I in the general population: the HUNT study. Clin Chem. 2015;61:646-56. doi:10.1373/clinchem.2014.234369.

10. Lyngbakken MN, Rosjo H, Holmen OL, et al. Gender, high-sensitivity troponin I, and the risk of cardiovascular events (from the Nord-Trondelag Health Study). Am J Cardiol. 2016;118:816-21. doi:10.1016/j.amjcard.2016.06.043.

11. Blankenberg S, Salomaa V, Makarova N, et al. Troponin I and cardiovascular risk prediction in the general population: The BiomarCaRE consortium. Eur Heart J. 2016;37:2428-37. doi:10.1093/eurheartj/ehw172.

12. Farmakis D, Mueller C, Apple FS, et al. High-sensitivity cardiac troponin assays for cardiovascular risk stratification in the general population. Eur Heart J. 2020;41(41):4050-6. doi:10.1093/eurheartj/ehaa083.

13. Шальнова С. А., Драпкина О. М., Концевая А. В. и др. Пилотный проект по изучению тропонина I в представительной выборке одного из регионов-участников исследования ЭССЕ-РФ: распределение в популяции и ассоциации с факторами риска. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(4):2940. doi:10.15829/1728-8800-2021-2940.

14. Шальнова С. А., Драпкина О. М., Концевая А. В. и др. Пилотный проект по изучению ассоциации тропонина I с сердечно-сосудистыми осложнениями в популяции российского региона. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(5):2980. doi:10.15829/1728-8800-2021-2980.

15. Научно-организационный комитет проекта ЭССЕ-РФ Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России (ЭССЕ-РФ). Обоснование и дизайн исследования. Профилактическая медицина 2013;6:25-34.

16. Koenker R, Chernozhukov V, He X, Peng L. (Eds.). Handbook of Quantile Regression (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. 2017. P. 483. ISBN 9781315120256. doi:10.1201/9781315120256.

17. Leening MJG, Vedder MM, Witteman JCM, et al. Net reclassification improvement: computation, interpretation, and controversies: a literature review and clinician’s guide. Annals of internal medicine. 2014;160(2):122-31. doi:10.7326/M13-1522.

18. Thorsteinsdottir I, Aspelund T, Gudmundsson E, et al. High-sensitivity cardiac troponin I is a strong predictor of cardiovascular events and mortality in the AGES-Reykjavik community-based cohort of older individuals. Clin Chem. 2016;62:623-30. doi:10.1373/clinchem.2015.250811.

19. Eggers KM, Johnston N, Lind L, et al. Cardiac troponin I levels in an elderly population from the community — the implications of sex. Clin Biochem. 2015;48:751-6. doi:10.1016/j.clinbiochem.2015.04.013.

Об авторах

О. М. ДрапкинаРоссия

Драпкина Оксана Михайловна — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор.

Москва

С. А. Шальнова

Россия

Шальнова Светлана Анатольевна — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

А. В. Концевая

Россия

Концевая Анна Васильевна — доктор медицинских наук, заместитель директора по научной и аналитической работе.

Москва

В. А. Куценко

Россия

Куценко Владимир Александрович — старший научный сотрудник лаборатории биостатистики отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России; аспирант кафедры теории вероятностей, отделение математики, механико-математический факультет, ФГБОУ ВО "МГУ им. М.В. Ломоносова".

Москва

А. В. Капустина

Россия

Капустина Анна Владимировна — старший научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

Ю. А. Баланова

Россия

Баланова Юлия Андреевна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

С. Е. Евстифеева

Россия

Евстифеева Светлана Евгеньевна — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

А. А. Иванова

Россия

Иванова Анна Александровна — младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения.

Москва

А. Э. Имаева

Россия

Имаева Асия Эмверовна — доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

Н. В. Макогон

Россия

Макогон Никита Владимирович — младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения.

Москва

В. А. Метельская

Россия

Метельская Виктория Алексеевна — доктор биологических наук, профессор, руководитель отдела изучения биохимических маркеров риска хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

Г. А. Муромцева

Россия

Муромцева Галина Аркадьевна — кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

Е. М. Филичкина

Россия

Филичкина Елена Михайловна — младший научный сотрудник лаборатории биостатистики отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний.

Москва

Е. Б. Яровая

Россия

Яровая Елена Борисовна — доктор физико-математических наук, профессор, руководитель лаборатории биостатистики отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России; доцент кафедры теории вероятностей, отделение математики, механико-математический факультет, ФГБОУ ВО "МГУ им. М.В. Ломоносова".

Москва

Дополнительные файлы

Что известно о предмете исследования?

- В исследовании ЭССЕ-РФ оценена способность тропонина I прогнозировать сердечно-сосудистый риск среди россиян трудоспособного возраста.

Что добавляют результаты исследования?

- Впервые в России по образцу исследования BiomarCaRE проведена валидация схемы реклассификации риска, вычисленного по SCORE, путем добавления в модель тропонина I.

- Рассчитан индекс реклассификации риска (NRI) для жесткой и комбинированной конечных точек.

- Показано, что у мужчин индекс реклассификации риска для жесткой конечной точки выше, чем у женщин.

- Высокий уровень тропонина I — независимый предиктор инфаркта миокарда, мозгового инсульта и смерти у лиц без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе.

Рецензия

Для цитирования:

Драпкина О.М., Шальнова С.А., Концевая А.В., Куценко В.А., Капустина А.В., Баланова Ю.А., Евстифеева С.Е., Иванова А.А., Имаева А.Э., Макогон Н.В., Метельская В.А., Муромцева Г.А., Филичкина Е.М., Яровая Е.Б. Прогностическая значимость тропонина I в оценке сердечно сосудистого риска в российской популяции. По результатам многоцентровых исследований ЭССЕ-РФ1 и ЭССЕ-РФ2. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(5):3548. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3548

For citation:

Drapkina O.M., Shalnova S.A., Kontsevaya A.V., Kutsenko V.A., Kapustina A.V., Balanova Yu.A., Evstifeeva S.E., Ivanova A.A., Imaeva A.E., Makogon N.V., Metelskaya V.A., Muromtseva G.A., Filichkina E.M., Yarovaya E.B. Prognostic significance of troponin I in assessing cardiovascular risk in the Russian population. Data from ESSE-RF1 and ESSE-RF2 multicenter studies. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(5):3548. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3548

JATS XML