Перейти к:

Личностные особенности предрасположенности субъекта к деструктивным формам поведения

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3804

EDN: VXDGDB

Аннотация

Цель. Выявление специфики выраженности личностных характеристик, определяющих особенности деструктивного поведения субъекта.

Материал и методы. В исследовании приняли участие студенты СтГМУ и СКФУ (609 человек). Использованы следующие методы диагностики: склонность к отклоняющему поведению (А. Н. Орёл), тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев), исследование самоотношения (С. Р. Пантелеев), опросник самоорганизации деятельности (Е. Ю. Мандрикова).

Результаты. Установлено, что выборка испытуемых соответствует особенностям возрастно-психологического и социальнопрофессионального развития. Наибольшая выраженность по видам отклоняющегося поведения выявлена у респондентов, склонных к преодолению норм и правил, и у имеющих сниженную склонность к контролю эмоциональных реакций. Наименее выражены склонности к делинквентному и аддиктивному поведению, склонность к агрессии и насилию. Доминирующими тенденциями в этом контексте является понимание студентами эмоциональной насыщенности своей жизни, а усреднённый психологический портрет респондента отражает направленность на себя при реализации жизненных задач. Установлено, что в среднем студенты открыты к изменениям, принимают и ценят себя, ориентируются на свои силы при планировании и реализации будущей деятельности; ориентированы на настоящее, понимают необходимость формулирования целей жизни и деятельности, настойчивы в их достижении. Исследование отдельных параметров комплекса личностных особенностей и выраженности видов деструктивного поведения позволило описать модели взаимосвязи этих феноменов.

Заключение. Проведенное исследование показало, что современная ситуация развития общества сопровождается факторами риска, вызывающими у людей состояния эмоционального напряжения и дезадаптацию, что оказывает негативное влияние на их психику и поведение. Диагностика комплекса личностных особенностей и выраженности видов деструктивного поведения у студентов обеспечила возможность описать модели связи этих двух ведущих феноменов посредством использования метода регрессионного анализа. Рефлексивный анализ полученных результатов позволил сделать вывод о существовании инвариантной части личностных характеристик в моделях деструктивного поведения субъекта и о наличии определенных личностных характеристик, способных проявляться в вариативной части модели деструктивного поведения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Плугина М.И., Абакарова Э.Г., Лукьянов А.С. Личностные особенности предрасположенности субъекта к деструктивным формам поведения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(3S):3804. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3804. EDN: VXDGDB

For citation:

Plugina I.M., Abakarova E.G., Lukyanov A.S. Personal characteristics of predisposition to destructive behavior. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(3S):3804. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3804. EDN: VXDGDB

Введение

В настоящее время в связи с усложняющимися перманентными социальными трансформациями и ускоряющимися темпами развития социальных процессов современному человеку всё сложнее становится адаптироваться к социальной реальности, отражающейся на его внутреннем мире, что определяет возможность возникновения различных личностных изменений — от появления негативно-коннотированных индивидуально-психологических характеристик и деструктивных форм поведения до личностных (личностно-профессиональных) деформаций. Все это, как правило, усиливается в ситуациях наслоения или пересечения с личностными или возрастными кризисами, переходом субъекта взаимодействия из одной среды в другую, возникновения внешне или внутренне обусловленных факторов риска, препятствующих успешному личностно-профессиональному развитию и др.

Если говорить о молодежи, то следует акцентировать внимание не только на негативных проявлениях, связанных с возрастными кризисами или сменой социальной среды, но и на ряде внешне социально одобряемых особенностей становления личности в данный возрастной период, которые в ряде случаев могут стать факторами риска. Так, в некоторых исследованиях указывается на то, что молодежь как социальная группа характеризуется высокой степенью мобильности, динамичности, гибкости когнитивных процессов. При этом молодые люди направлены на познание всего нового, свободны от стереотипов и предрассудков, социально активны, включая интернет-пространство [1]. Но именно эти, на первый взгляд, положительные качества одновременно могут привести к негативным последствиям, т.к. крайние проявления свободы и глубокое погружение в интернет-пространство часто приводят к формированию определенных зависимостей. И, если учесть наличие таких социально-психологических качеств, как неустойчивость психики, внутренняя противоречивость, недостаточно сформированный относительно требований поликультурного общества уровень толерантности, желание проявить свою индивидуальность и выделиться в среде сверстников, что в общем характерно для психического развития личности в юношеском возрасте [1], то в сочетании с выше названными зависимостями и некоторыми деструктивными характеристиками могут дать крайне негативный эффект для личностного развития в этот возрастной период. К этому следует добавить и такие факторы риска, как деформация ценностных ориентаций, осложнение социально-экономического положения в семье и в стране в целом, рост числа неблагополучных семей, насилия, наркомании, суицидов и пр. [2], вопрос деструктивного поведения и предрасположенность к нему подростков и молодежи приобретает особую значимость.

Предпосылки анализа проблемы, связанной с деструктивным поведением, были заложены еще в трудах античных мыслителей: Аристотеля, Гиппократа, Платона, рассуждающих о причинах нарушения норм морали.

С точки зрения естественно-научного направления (Авиценна, Аверрорес, Гален) отклоняющееся, деструктивное поведение рассматривалось в контексте проявления зависимостей сознания человека от существующих норм культуры в обществе, психического от биологической.

В последующем интерес известных ученых, богословов к данной проблеме не ослабевал. При этом предлагались и получали свое обоснование различные концепции и теории отклоняющегося поведения человека. Так, объяснение его возникновения и проявления можно наблюдать в рамках анализа этико-нравственной проблематики; в контекст идей антропологии, иррационализма и экзистенциализма; культурологического и аксиологического подходов; психоанализа и т.д.

Проблема деструктивного поведения достаточно подробно освещалась и в среде российский ученых. Так, в конце XX, начале XXI века в России в связи с изменениями, происходящими в обществе, вопрос деструктивного поведения стал предметом особого внимания в работах Афанасьева В. С., Братуся Б. С., Ганнушкина П. Б., Великановой Л. П., Гилинского Я. И., Гурьева В. А., Здравомыслова А. Г., Зейгарник Б. В., Клейберга Ю. А., Кудрявцева В. Н., Майсака Н. В., Кошкаровой Н. Н., Нестерцовой С. Г., Печеркиной А. А., Самородовой Т. Е., Степановой А. А., Сыманюк Э. Э. и др.

Эти и другие исследователи отмечали, что деструктивное поведение это: форма активности личности, которая обусловливает разрушение функционирующих структур; дезадаптивно-направленный процесс взаимодействия личности и среды, опосредованный индивидуальными особенностями субъекта [3][4], поведение, направленное на разрушение социальных объектов и связей, причинение вреда обществу или себе [2][4], одно из проявлений девиантного поведения, отклоняющегося от наиболее важных социальных норм, причиняющего ущерб окружающим или личности [5], удовлетворение субъектом своих потребностей за счёт прямого или косвенного (часто не осознанного) насилия над личностью другого человека, за счёт открытого и/или завуалированного отвержения социальных норм, нарушения прав других людей [6], альтернативный способ адаптации отдельных индивидов, социальных групп к сложным жизненным ситуациям [7], поведение, нарушающее, разрушающее или приводящее к распаду различных социальных связей [8], негативная и социально не одобряемая система поступков (или отдельных поступков, действий, жестов, слов и пр.), не соответствующих и противоречащих официально установленным или сложившимся нормам, правилам, принципам и т.д. [9].

Все эти и другие представленные определения показывают, что деструктивное поведение, как правило, приводит к разрушению (деформациям) структуры личности или отдельных ее элементов. И в первую очередь страдают содержательные характеристики потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой, коммуникативно-поведенческой и характерологических сфер личности. Это усиливает значимость заявленной проблемы и обусловливает необходимость выдвижения в качестве приоритетной задачи предотвращения и минимизации факторов риска, способствующих возникновению и последующему развитию деструктивных форм поведения в наиболее сложные периоды личностного становления, а именно на этапе подросткового и юношеского возраста.

В контексте заявленной темы речь будет идти о молодежи, но не о юношеском возрасте в целом, а о студентах как особой социальной молодежной группе. И здесь следует провести анализ специфики развития личности в период ее подготовки к профессиональной деятельности. Первостепенно значение в этом процессе имеет тот факт, что начало обучения в постшкольных учебных заведениях характеризуется, прежде всего, возникновением такого новообразования, как формирование мировоззренческой системы, что требует от молодых людей анализа и переоценки собственных ценностей, интересов, установок, мотивации и пр. Огромное влияние на этот процесс оказывают: изменение требований, предъявляемых к студентам по сравнению с требованиями школьного обучения; увеличение объема учебной нагрузки; возможное возникновение стрессовой ситуации, связанной с началом самостоятельной жизни вдали от семьи и привычного окружения; отсутствие личной готовности принять на себя новую социальную роль и многое другое. Все это не может не оказать влияние на личность, а в ряде случаев приводит к возникновению психоэмоционального напряжения, социальной дезадаптации, деструктивным формам поведения и т.д.

Большинство исследователей признают, что главным источников дезадаптации может стать сама образовательная среда. В частности, в исследованиях Самородовой Т. Е. отмечается, что средой адаптации для студентов выступает именно образовательная система [10]. И студенты, попадая в новую систему, начинают менять уже сформированные модели поведения исходя из требований новой среды. Но, как показывает практика, недостаточный социальный опыт часто не позволяет студентам выработать конструктивные копинговые стратегии [11].

На роль среды в возникновении дезадаптации и деструктивного поведения личности указывается и в других работах. Например, ряд исследователей, рассматривая факторы риска, влияющие на формирование деструктивного поведение молодежи, делают вывод о детерминирующей роли семейной и образовательной сред [12].

Но это не единственный источник факторов риска для возникновения тех или иных деструкций. Так, среди прочих негативных факторов, оказывающих воздействие на личность "из вне", исследователи чаще всего называют следующее: социальные сети и скулшутинг [1][12-14], референтные группы и нормативное влияние аффилированных групп, а также материально-бытовые условия [15].

К факторам, негативно влияющим на процессы личностно-профессионального развития молодежи в целом и студентов, в частности, в последнее время стали добавлять новые источники формирования деструктивного поведения: изменения режима жизнедеятельности, вызванного пандемией. Именно это в последние 2-3 года, по мнению исследователей, стало оказывать сильное влияние на появление новых видов деструктивного поведения у обучающихся (аутодеструктивная и аутоагрессивная формы поведения) [2][16-18]. Еще один деструктивный фактор — распространение экстремистской идеологии, являющейся не только следствием нестабильной социально-политической ситуации в стране, но и результатом ограниченной социальной адаптации молодежи, что требует организации своевременной профилактической работы [19][20]. В связи с этим одной из важных задач, которые должны решать образовательные учреждения, является организация целенаправленной работы в направлениях: проектирования психологически безопасной и комфортной среды, обеспечивающей психоэмоциональное благополучие студентов; формирования навыков построения конструктивных копинг-стратегий, необходимых для успешной адаптации в социуме и противодействию вызовам современности [1][11][21].

Признавая роль внешних объективно существующих факторов риска, способствующих возникновению деструктивного поведения, правомерно обратиться к субъективным причинам, предрасполагающим к возникновению тех или иных форм деструкций. В частности, многие исследователи единодушны во взглядах относительно значимости индивидуально типологических и психологических качеств в возникновении деструктивного поведения и их взаимосвязи с социальной средой.

В зарубежной научной литературе представление о взаимообусловленности личностных качеств и среды в формировании девиаций прослеживается в трудах Дюркгейма, Дж. Довидио, Э. Мертона, Т. Парсона, П. Ричардса, П. Уорсли, М. Шварца и др.

В России это нашло отражение в работах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева и их последователей: Е. А. Антиповой, К. В. Злоказова, К. В. Краевой, М. Н. Кузнецовой, В. Г. Куликова, А. В. Ларионовой, Л. А. Липской, М. В. Московой, Р. Р. Муслимова, Л. С. Рычковой, Н. П. Фетискина, А. Ю. Карповой, Н. Г. Максимовой, В. В. Орловой, А. Е. Скачок и др.

Анализ существующих исследований позволяет акцентировать внимание на ряде личностных качеств, которые в сочетании с неблагоприятными условиями среды могут способствовать возникновению деструктивных форм поведения. Так, в некоторых публикациях называются следующие личностные предпосылки к формированию деструкций: низкие уровень волевой саморегуляции, эмоционального интеллекта, адаптационного потенциала и доминирование неэффективных копинг-стратегий [11][22], перфекционизм и враждебность [23], агрессия, грубость, эмоциональная несдержанность, равнодушие, безответственность [24], высокие показатели тревожности, агрессивности, психологической неустойчивости; низкие уровни самооценки, правовой осведомленности и т.д. [18][25], низкий волевой контроль эмоциональных реакций; склонность к агрессии (вербальной, физической, предметной) и насилию; возбудимость; циклотимность; неадекватно заниженную или завышенную самооценку; тревожность; склонность к преодолению норм и правил; экзальтированность; прагматический тип восприятия группы; склонность к самоповреждению, саморазрущающему, деликвентному и аддиктивному поведению [2], беспомощность, нереализованный потенциал, отсутствие способности к его актуализации и реализации [25-27].

Безусловно, это не полный перечень тех личностно-типологических и психологических свойств, новообразований, которые в сочетании с факторами риска окружающей среды, в нашем случае речь следует вести о негативных факторах образовательной среды, могут стать источником личностных деформаций и деструктивного поведения. Однако, если проводить своевременную диагностику склонности студентов к деструктивному поведению, выявлять имеющиеся социально не одобряемые личностные характеристики, создавать условия, способные обеспечить минимизацию к их появлению, то это даст возможность для более успешной адаптации студентов к новой среде жизнедеятельности и предотвратить рост негативных проявлений.

К этому следует добавить, что возникновение тех или иных деформаций в личности во многом обусловлено наличием (отсутствием) совокупности определенных качеств, которые могут препятствовать (способствовать) негативным изменениям. При этом вновь приобретенный опыт личностно-профессионального взаимодействия в психологически безопасной образовательной среде высшего учебного заведения позволит актуализировать имеющиеся потенциалы, сформировать готовность и способность студентов принять помощь и поддержку "из вне", что также следует рассматривать в качестве фактора, противодействующего деструкциям личности.

Проведенный анализ позволяет сделать предположение о существовании специфичной выраженности тех или иных значимых личностных характеристик, обусловливающих деструктивное поведение субъекта, и при соответствующей операционализации определяет возможность его эмпирической проверки. Этой проверке посвящена данная работа.

Целью эмпирического исследования стало выявление специфики выраженности личностных характеристик, определяющих особенности деструктивного поведения субъекта.

Диагностическое обследование проводилось в ноябре-декабре 2022г среди студентов первых курсов лечебного, стоматологического и педиатрического факультетов Ставропольского государственного медицинского университета (СГМУ, г. Ставрополь) и студентов психолого-педагогического факультета Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ, г. Ставрополь). Общее количество обследованных — 351 студентов СГМУ и 258 студентов СКФУ.

Схема исследования предполагает измерение личностных характеристик детерминации разных форм деструктивного поведения субъекта для их сравнения через сопоставление соответствующих регрессионных моделей поведения.

Материал и методы

В качестве методического инструментария отобраны следующие опросники: методика склонности к отклоняющему поведению (А. Н. Орёл), тест смысложизненные ориентации (Д. А. Леонтьев), методика исследования самоотношения (С. Р. Пантелеев), опросник самоорганизации деятельности (Е. Ю. Мандрикова). Все методики стандартизированы и многократно апробированы на разных выборках, в т.ч. студенческих. Для обработки и преобразования данных, полученных при использовании высокоформализованных опросных методов, нами применены процедуры математико-статистической обработки результатов. В качестве основного средства применялся метод регрессионного анализа (использована программа IBM SPSS Statistics, v 28.0).

Общая гипотеза исследования на эмпирическом уровне предполагает, что существуют инвариантные и вариативные личностные детерминанты предрасположенности субъекта к разным формам деструктивного поведения.

Результаты

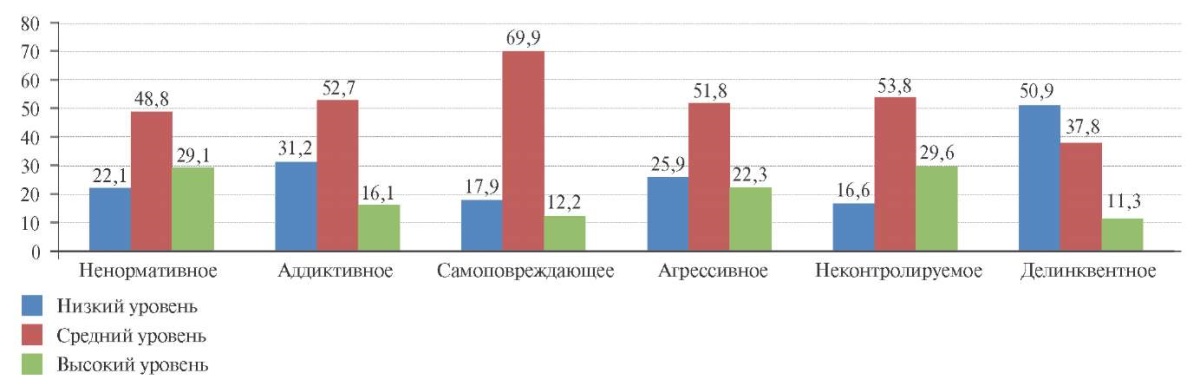

Реализация отобранных для исследования методик позволила получить следующие результаты. Так, данные о склонности студентов к отклоняющему поведению представлены на рисунке 1. Как видно на рисунке 1, наибольшая выраженность на нашей выборке по видам отклоняющегося поведения у склонности к преодолению норм и правил и у сниженной склонности к контролю эмоциональных реакций — для 29,1% и 29,6% респондентов представлен высокий уровень показателя; при этом велики значения среднего уровня (48,8% и 53,8%, соответственно) и малы значения низкого уровня (22,1% и 16,6%, соответственно).

Рис. 1 Выраженность видов отклоняющегося поведения на обследуемой выборке.

Наименее выражена по выборке респондентов склонность к делинквентному поведению (50,9% респондентов на низком уровне и 11,3% на высоком), а также — склонность к аддиктивному поведению (31,2% — низкий уровень и 16,1% — высокий) и склонность к агрессии и насилию (25,9% — низкий уровень и 22,3% — высокий). Максимально средние величины показателя по выборке студентов обнаружены для склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению — 69,9% респондентов со средним уровнем выраженности этой склонности.

В целом, на наш взгляд, выборка соответствует особенностям возрастно-психологического и социально-профессионального развития, причём действующим в связке. Так, ярче остальных представленные ослабленный волевой контроль и выход за рамки норм и правил характерны для переходного старшего подросткового возраста в юношеский с учётом смены социальной позиции субъекта с ученика школы на студента высшего учебного заведения, изменений в содержании и структуре социальных связей, принятия новой роли и выполнения новых задач специфичной учебно-профессиональной деятельности. Эти же обстоятельства индивидуальной жизни респондента, на наш взгляд, выступают компенсаторным фактором для делинквентного, агрессивного, самоповреждающего или аддиктивного поведения, обеспечивая их слабую выраженность.

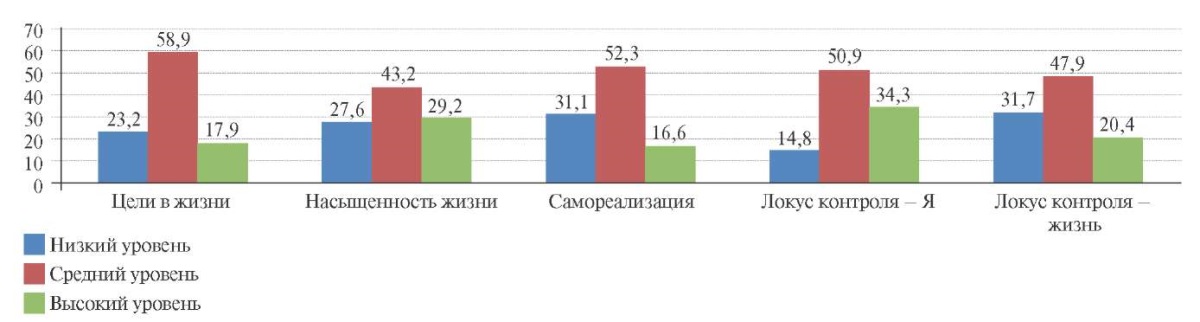

Вторая методика, направленная на диагностику смысложизненных ориентации, позволила получить следующие результаты (рисунок 2). На рисунке 2 видно, что доминирующими тенденциями в смысложизненных ориентациях являются понимание респондентами эмоциональной насыщенности своей жизни (29,2% обследованных с высоким уровнем выраженности этой ориентации, 43,2% со средним и 27,6% с низким) и, с точки зрения самоконтроля, представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, для построения своей жизни в соответствии со своими целями и представлениями о её смысле (локус контроля — Я, 34,3% респондентов с высоким уровнем выраженности этой ориентации, 50,9% со средним и 14,8% с низким).

Рис. 2 Особенности смысложизненных ориентаций на обследуемой выборке.

При этом выраженность собственно целевой жизненной установки (шкала "цели в жизни") находится скорее на среднем уровне в целом по выборке (17,9% респондентов с высоким уровнем этой ориентации, 58,9% со средним и 23,2% с низким). И здесь можно отметить противоречивость тенденции ориентации респондентов на подвластность сознательному контролю своей жизни (шкала "локус контроля — жизнь"), которая (тенденция) на выборке представлена с уклоном в заниженные значения (31,7% респондентов с низким уровнем), но при этом каждый пятый студент (20,4%) полагает, что человеку дана способность контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Наконец, достаточно понятны заниженные показатели по шкале "удовлетворённости самореализацией" (16,6% респондентов с высоким уровнем выраженности тенденции, 52,3% со средним и 31,1% с низким), что связано с новым этапом жизненного цикла обследованных нами респондентов — студентов, одновременными открывающимися перспективами и ограниченным опытом самореализации на начальном этапе студенчества.

В целом усреднённый психологический портрет респондента здесь отражает направленность на себя при реализации жизненных задач при одновременной размытости этих задач, но с переживанием эмоциональной насыщенности актуальной жизни, наличием потенциала на самореализацию и контроль собственной жизни.

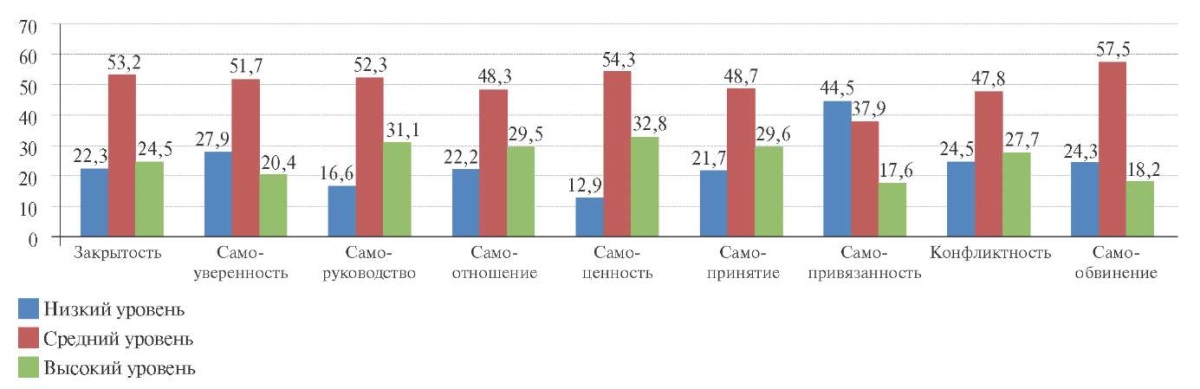

Третья методика направлена на диагностику особенностей самоотношения с точки зрения показателей эмоционально-ценностного компонента самосознания. Результаты представлены на рисунке 3.

Рис. 3 Специфика самоотношения личности на обследуемой выборке.

Рисунок 3 показывает выраженные показатели самоотношения, где высокий уровень доминирует над низким по таким показателям, как "самоценность" (32,8% респондентов с высоким уровнем, 54,3% со средним и 12,9% с низким), "саморуководство" (31,1%, 52,3% и 16,6% с высоким, средним и низким уровнями, соответственно), "самопринятие" (29,6%, 48,7% и 21,7% с высоким, средним и низким уровнями, соответственно) и "отражённое самоотношение" (29,5%, 48,3% и 22,2% с высоким, средним и низким уровнями, соответственно). Для шкал "самопривязанность" (17,6% респондентов с высоким уровнем, 37,9% со средним и 44,5% с низким), "самообвинение" (18,2%, 57,5% и 24,3% с высоким, средним и низким уровнями, соответственно) и "самоуверенность" (16,6%, 51,7% и 27,9% с высоким, средним и низким уровнями, соответственно) более выражен низкий уровень этого признака.

По шкалам "закрытость" (24,5%, 53,2% и 22,3% с высоким, средним и низким уровнями, соответственно) и "внутренняя конфликтность" (27,7%, 47,8% и 24,5% с высоким, средним и низким уровнями, соответственно) обнаружена равномерная представленность низкого и высокого уровней выраженности показателя.

Обобщая полученные данные, можно говорить о том, что в среднем наши респонденты открыты к изменениям, принимают и ценят себя, полагают, что могут производить благоприятное впечатление на других, ориентируются на свои силы при планировании и реализации будущей деятельности; при этом на уровне латентных тенденций склонны к повышенной личностной рефлексии.

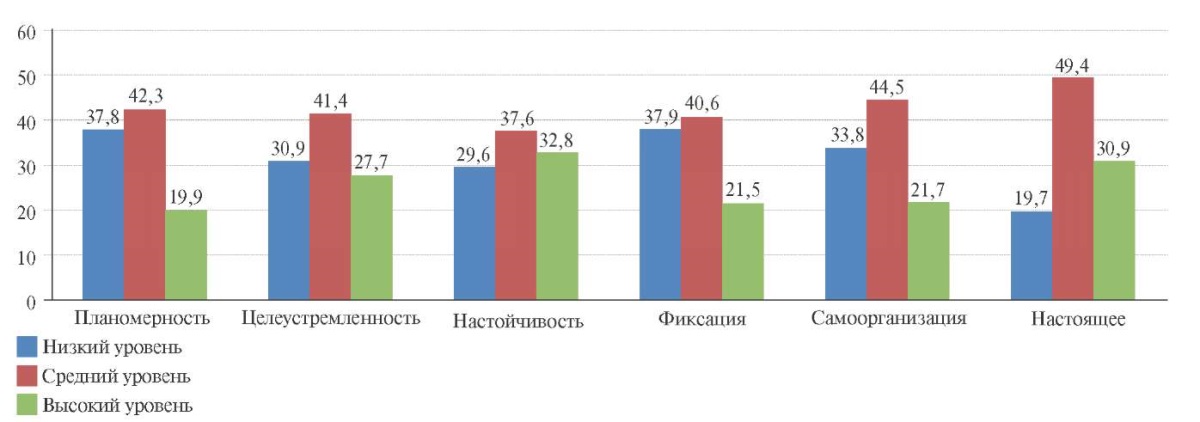

Следующая методика была направлена на диагностику личностных детерминант, влияющих на формирование склонности к деструктивному поведению, — опросник, определяющий выявление особенностей самоорганизации деятельности. Результаты представлены на рисунке 4.

Рис. 4 Представленность характеристик самоорганизации деятельности на обследуемой выборке.

На рисунке 4 видно, что различные навыки тактического планирования и стратегического целеполагания сформированы на выборке наших респондентов по-разному. Так, наибольшие значения проявлены по параметрам: "настойчивость" (32,8% респондентов с высоким уровнем, 37,6% со средним и 29,6% с низким), "ориентация на настоящее" (30,9%, 49,4% и 19,7% высокого, среднего и низкого уровней, соответственно) и "целеустремлённость" (27,7%, 41,4% и 30,9% для высокого, среднего и низкого уровней, соответственно). Отметим, что целеустремлённость, в отличие от всех остальных характеристик, представлена в несколько дихотомичном виде: подгруппы низкого и высокого уровней примерно совпадают по численности, т.е. респонденты, которые знают, чего они хотят и к чему стремятся, и те, которые не видят перед собой целей и считают, что им не к чему стремиться, характеризуют собственно одновременную дихотомичность тенденции к целеустремлённости на данной выборке. Наименьшие значения на обследованной группе выявлены по таким показателям, как планомерность (19,9%, 42,3% и 37,8% высокого, среднего и низкого уровней, соответственно), фиксация (21,5%, 40,6% и 37,9% высокого, среднего и низкого уровней, соответственно) и самоорганизация деятельности (21,7%, 44,5% и 33,8% высокого, среднего и низкого уровней, соответственно).

Обобщённая характеристика выборки на основе данных, полученных с помощью этой методики, предполагает, что усреднённый респондент нашей выборки во многом ориентирован на настоящее, в целом понимает необходимость формулирования целей жизни и деятельности, и при достаточно чёткой их формулировке — настойчив в их достижении; однако потребность в постоянном осознанном планировании деятельности сформирована в недостаточной степени, выражена гибкость при реализации стратегических действий и в целом ослаблена самоорганизация деятельности.

Диагностика отдельных параметров комплекса личностных особенностей и выраженности видов деструктивного поведения позволяет нам представить и описать модели связи этих двух заглавных феноменов. Для этого нами был использован метод регрессионного анализа, который позволяет построить соответствующие регрессионные модели для выделения специфики детерминации видов деструктивного поведения личностными особенностями субъекта.

Результаты построения регрессионных моделей представлены в таблице 1.

Таблица 1

Регрессионные модели детерминации деструктивного поведения субъекта

личностными характеристиками

|

Зависимая переменная |

Значимые предикторы (независимая переменная) |

R² |

t |

Β |

p |

|

|

Общее |

Специфичное |

|||||

|

Ненормативное поведение |

||||||

|

Деструктивное поведение |

внутренняя конфликтность |

0,498 |

3,275 |

0,334 |

0,002 |

|

|

локус — Я |

3,893 |

0,344 |

0,000 |

|||

|

самоуверенность |

2,785 |

0,287 |

0,007 |

|||

|

самоценность |

3,211 |

0,321 |

0,003 |

|||

|

самоорганизация |

-2,617 |

-0,280 |

0,007 |

|||

|

Аддиктивное поведение |

||||||

|

Деструктивное поведение |

внутренняя конфликтность |

0,487 |

4,799 |

0,320 |

0,000 |

|

|

локус — жизнь |

5,914 |

0,369 |

0,000 |

|||

|

фиксация |

4,569 |

0,305 |

0,000 |

|||

|

самоорганизация |

-3,798 |

-0,339 |

0,001 |

|||

|

Самоповреждающее поведение |

||||||

|

Деструктивное поведение |

внутренняя конфликтность |

0,546 |

3,446 |

0,201 |

0,001 |

|

|

удовлетворённость самореализацией |

-6,792 |

-0,343 |

0,000 |

|||

|

отражённое самоотношение |

-6,197 |

-0,312 |

0,000 |

|||

|

самообвинение |

4,109 |

0,222 |

0,000 |

|||

|

настойчивость |

3,544 |

0,218 |

0,005 |

|||

|

самоорганизация |

-2,340 |

-0,227 |

0,020 |

|||

|

Агрессивное поведение |

||||||

|

Деструктивное поведение |

внутренняя конфликтность |

0,405 |

6,685 |

0,453 |

0,000 |

|

|

локус контроля — Я |

2,113 |

0,198 |

0,033 |

|||

|

самоуверенность |

2,150 |

0,173 |

0,049 |

|||

|

целеустремленность |

3,539 |

0,255 |

0,002 |

|||

|

настойчивость |

2,839 |

0,207 |

0,028 |

|||

|

самоорганизация |

-3,794 |

-0,272 |

0,001 |

|||

|

Неконтролируемое поведение |

||||||

|

Деструктивное поведение |

внутренняя конфликтность |

0,506 |

4,311 |

0,269 |

0,003 |

|

|

настойчивость |

-8,921 |

-0,305 |

0,000 |

|||

|

ориентация на настоящее |

4,929 |

0,188 |

0,000 |

|||

|

самоорганизация |

-2,534 |

-0,185 |

0,012 |

|||

|

Делинквентное поведение |

||||||

|

Деструктивное поведение |

внутренняя конфликтность |

0,512 |

11,000 |

0,399 |

0,000 |

|

|

удовлетворённость самореализацией |

-4,268 |

-0,214 |

0,005 |

|||

|

самоорганизация |

-3,912 |

-0,367 |

0,000 |

|||

Полученные результаты (таблица 1) требуют более подробного анализа.

Ненормативный вид деструктивного поведения

Представленные результаты свидетельствуют о том, что в ходе применения пошагового метода из первичных переменных, обозначенных выше (представленных шкалами методик диагностики личностных характеристик), в уравнение регрессии для данного вида поведения включают следующие показатели: внутренняя конфликтность, самоорганизация, локус контроля — Я и самоуверенность. Коэффициент множественной корреляции R равен 0,706. Значение R² составляет 0,498 и показывает, что 49,8% дисперсии переменной "ненормативный вид деструктивного поведения" обусловлены влиянием отобранных в модель предикторов. Стандартные коэффициенты регрессии β являются статистически достоверными (p<0,01), что позволяет интерпретировать относительную степень влияния каждого из предикторов: для переменной "внутренняя конфликтность" β=0,334, для переменной "локус контроля — Я" β=0,344, для "самоуверенности" β=0,287, для "самоценности" β=0,321 и для "самоорганизации" β=-0,280. Первая, вторая и четвёртая переменные вносят примерно одинаковый вклад в оценку зависимой переменной, третья и пятая — несколько меньший, но первые четыре коррелируют с зависимой прямо, а пятая — обратно (отрицательная связь).

Содержательно полученные результаты означают, что ненормативный вид деструктивного поведения определяется высокой внутренней конфликтностью, ориентированностью субъекта на себя, самоуверенностью, представлением о высокой самоценности и низкой самоорганизацией деятельности.

Аддиктивный вид деструктивного поведения

Полученные данные говорят о том, что в уравнение регрессии для этого вида поведения включаются четыре компонента: внутренняя конфликтность, самоорганизация, локус контроля — Я и самоуверенность. Коэффициент множественной корреляции R равен 0,698. Значение R² составляет 0,487 и показывает, что 48,7% дисперсии переменной "аддиктивный вид деструктивного поведения" обусловлены влиянием отобранных в модель предикторов. Стандартные коэффициенты регрессии β являются статистически достоверными (p<0,01), что позволяет интерпретировать относительную степень влияния каждого из предикторов: для переменной "внутренняя конфликтность" β=0,320, для "локуса контроля — жизнь" β=0,369, для "фиксации" β=0,305 и для "самоорганизации" β=-0,339. Вторая независимая переменная вносит наибольший вклад в оценку зависимой переменной, остальные имеют меньшую значимость, при этом четвёртая (самоорганизация) коррелируют с зависимой по типу обратной связи.

Содержательно отметим, что аддиктивный вид деструктивного поведения определяется высокой внутренней конфликтностью, негибкостью в планировании деятельности и трудным переходом к новой деятельности и новым отношениям. При этом имеет место выраженная низкая самоорганизация при глубоком убеждении в том, что субъекту дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.

Самоповреждающий вид деструктивного поведения

Полученные результаты позволяют говорить о том, что в уравнение регрессии здесь включены шесть компонентов: внутренняя конфликтность, самоорганизация, удовлетворённость самореализацией, отражённое самоотношение, самообвинение и настойчивость. Коэффициент множественной корреляции R равен 0,739. Значение R² составляет 0,546 и показывает, что 54,6% дисперсии переменной "самоповреждающий вид деструктивного поведения" обусловлены влиянием отобранных в модель предикторов. Стандартные коэффициенты регрессии β являются статистически достоверными (p<0,01), что позволяет интерпретировать относительную степень влияния каждого из предикторов: для переменной "внутренняя конфликтность" β=0,201, для переменной "удовлетворённость самореализацией" β=-0,343, для "отражённого самоотношения" β=-0,312, для "самообвинения" β=0,222, для "настойчивости" β=0,218 и для "самоорганизации" β=-0,227. Как видно, наибольший вклад у удовлетворённости самореализацией (отрицательная модальность), у отражённого самоотношения и самоорганизации, а также прослеживается обратная связь с этим видом деструктивного поведения. Оставшиеся две переменные прямо связаны с ним.

Содержательно описывая получившиеся связи, следует отметить, что самоповреждающий вид деструктивного поведения детерминирован высокой внутренней конфликтностью, низкими самоорганизацией субъекта и удовлетворённостью прожитой жизнью, тенденцией к акцентированию собственной вины в конфликтных ситуациях и неспособностью вызывать уважение у окружающих. Но при этом, однако, выражена способность к применению волевого усилия при реализации деятельности.

Агрессивный вид деструктивного поведения

Для данного вида деструктивного поведения в уравнение регрессии включены также шесть компонентов: внутренняя конфликтность, самоорганизация, локус контроля — Я, самоуверенность, целеустремлённость и настойчивость. Коэффициент множественной корреляции R равен 0,636. Значение R² составляет 0,405 и показывает, что 40,5% дисперсии переменной "агрессивный вид деструктивного поведения" обусловлены влиянием отобранных в модель предикторов. Стандартные коэффициенты регрессии β являются статистически достоверными (p<0,01), что позволяет интерпретировать относительную степень влияния каждого из предикторов: для переменной "внутренняя конфликтность" β=0,453, для "локуса контроля — Я" β=0,198, для "самоуверенности" β=0,173, для "целеустремлённости" β=0,255, для "настойчивости" β=0,207 и для "самоорганизации" β=-0,272. Как видно, наибольший вклад оказывает внутренняя конфликтность, обратная связь вида поведения связана с самоорганизацией (отрицательные значения), остальные переменные прямо определяют агрессивный вид деструктивного поведения.

Полученные результаты означают, что агрессивный вид деструктивного поведения обусловливается высокой внутренней конфликтностью и низкой самоорганизацией субъекта, наличием у него представления о себе как о сильной личности, управляющей своим поведением и деятельностью, как самостоятельном, волевом человеке, верящим в свои способности, настойчиво решающим поставленные задачи.

Неконтролируемый вид деструктивного поведения

Регрессионная модель вида деструктивного поведения "волевой контроль эмоциональных реакций" (неконтролируемое деструктивное поведение) представлена четырьмя компонентами: внутренняя конфликтность, самоорганизация, настойчивость и ориентация на настоящее. Коэффициент множественной корреляции R равен 0,711. Значение R² составляет 0,506 и показывает, что 50,6% дисперсии переменной "слабость волевого контроля как вид деструктивного поведения" обусловлены влиянием этих отобранных в модель предикторов. Стандартные коэффициенты регрессии β являются статистически достоверными (p<0,01), что позволяет интерпретировать относительную степень влияния каждого из предикторов: для переменной "внутренняя конфликтность" β=0,269, для "настойчивости" β=-0,305, для "ориентации на настоящее" β=0,188 и для "самоорганизации" β=-0,185. Как видно, ярко выраженная отрицательная связь обнаружена между настойчивостью и этим видом поведения, для самоорганизации она меньшая по силе, но также отрицательная; для двух других переменных связь прямая.

Содержательно интерпретируя полученные данные, отметим, что неконтролируемый вид деструктивного поведения детерминирован высокой внутренней конфликтностью, низкой самоорганизацией деятельности, слабостью волевых усилий в деле планирования и реализации своей деятельности и сиюминутностью, импульсивностью и низкой рефлексивностью своего поведения при воздействии стимулов со стороны среды.

Делинквентный вид деструктивного поведения

Результаты свидетельствуют о том, что регрессионная модель делинквентного вида деструктивного поведения предполагает наличие трех компонентов: внутренняя конфликтность, самоорганизация и удовлетворённость самореализацией (отрицательная модальность). Коэффициент множественной корреляции R равен 0,716. Значение R² составляет 0,512 и показывает, что 51,2% дисперсии переменной "делинквентное поведение" обусловлены влиянием этих отобранных в модель предикторов. Стандартные коэффициенты регрессии β являются статистически достоверными (p<0,01), что позволяет интерпретировать относительную степень влияния каждого из предикторов: для переменной "внутренняя конфликтность" β=0,399, для "удовлетворённости самореализацией" β=-0,214 и для "самоорганизации" β=-0,367. Как видно, наибольший вклад у "традиционных" для всех видов деструктивного поведения внутренней конфликтности и самореализации (прямой и обратный вклад, соответственно), у оставшейся переменной самореализации обратный вклад в модель.

Обсуждение

Полученные результаты содержательно означают, что делинквентный вид деструктивного поведения обусловливается высокой внутренней конфликтностью и низкой самоорганизацией деятельности субъекта, при этом значимой характеристикой выступает представление субъекта о своей прожитой к данному моменту жизни как непродуктивной и неосмысленной.

Рефлексивный анализ полученных результатов построения регрессионных моделей для видов деструктивного поведения субъекта позволяет сделать ряд обобщений:

- Существует инвариантная часть личностных характеристик в моделях деструктивного поведения субъекта для разных видов этого поведения, включающая высокую внутриличностную конфликтность и низкую самоорганизацию деятельности.

- Вариативная часть моделей деструктивного поведения субъекта для разных видов этого поведения предполагает личностные характеристики: для ненормативного вида — ориентированность субъекта на себя, самоуверенность, представление о высокой самоценности; для аддиктивного вида — поведенческая ригидность при планировании деятельности, представление о способности контролировать свою жизнь и принимать решения; для самоповреждающего вида — неудовлетворённость прожитой жизнью, акцентирование собственной вины в конфликтных ситуациях, способность к применению волевого усилия при реализации деятельности; для агрессивного вида — представление о себе как о сильной личности, самостоятельность и настойчивость; для неконтролируемого вида — слабость волевых усилий, низкая способность к планированию деятельности, импульсивность и низкая рефлексивность поведения; для делинквентного вида — представление субъекта о своей прожитой к данному моменту жизни как непродуктивной и неосмысленной.

Заключение

Обобщение теоретического материала по заявленной проблеме и эмпирическое исследование, направленное на выявление выраженности личностных характеристик, определяющих особенности деструктивного поведения студентов, показали, что тенденции развития современного общества, усложняющиеся перманентные социальные трансформации и ускоряющиеся темпы развития социальных процессов, часто вызывают у различных категорий людей (подростки, молодежь, взрослое население, пожилые люди) состояния эмоционального напряжения и дезадаптации, ощущение нестабильности и условности социальной реальности, что может оказывать негативное воздействие на их психику и поведение. Исследование комплекса личностных особенностей, а также выраженности видов деструктивного поведения у студентов позволило выделить и описать модели взаимосвязи названных феноменов посредством применения метода регрессионного анализа.

Проведение рефлексивного анализа полученных результатов построения регрессионных моделей для видов деструктивного поведения субъекта позволило сделать вывод о существовании инвариантной части личностных характеристик в моделях деструктивного поведения субъекта, имеющего разные виды этого поведения, и о наличии тех или иных личностных характеристик, которые могут проявляться в вариативной части модели деструктивного поведения. Знание об этих особенностях позволяет своевременно выявлять предрасположенность молодежи к деструктивным формам поведения, проводить профилактические мероприятия и при необходимости осуществлять психолого-педагогическую коррекцию с целью предупреждения негативных тенденций.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Муслумов Р.Р., Печеркина А.А., Степанова А.А., Сыманюк Э.Э. Высокие гуманитарные технологии преодоления деструктивного поведения молодежи. Педагогическое образование в России. 2017;(8):97-103.

2. Кузнецова М.Н., Рычкова Л.С. Взаимосвязь личностных характеристик и предрасположенности к деструктивному поведению у подростков. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019;(6):432-5.

3. Злоказов К.В. Социальнопсихологические предпосылки деструктивного поведения подростков в школе. Педагогическое образование в России. 2016;(5):71-81.

4. Куликов В.Г., Злоказов К.В. Деструктивное поведение: теоретико-методологический аспект. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006; (3):89-92.

5. Ермасов Е. Типология переживания стресса в условиях изоляции. Социальное пространство развития личности. 2011; (1):92-118.

6. Гребенщикова Л.Г. К вопросу о соотношении понятий "деструктивное", "агрессивное" и "девиантное" поведение. Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2011;(19):61-7.

7. Майсак Н.В., Великанова Л. П. Девиативные тенденции в профессиях: сравнительные аспекты. Фундаментальные исследования. 2013;(10-4):879-85.

8. Клейберг Ю.А. Типология деструктивного поведения. Вестник Краснодарского университета МВД России. 2008;(1):130-5.

9. Кошкарова Н.Н., Нестерцова С. Г. Индивидуализация обучения как средство контроля над речевой агрессией педагога. Система ценностей современного общества. 2010;(12):345-51.

10. Самородова Т. Е. Проблема дезадаптации студентов первых курсов СПО. Современная педагогика. 2015;(9). [Электронный ресурс]. https://pedagogika.snauka.ru/2015/09/4882.

11. Плугина М.И., Соколова И.В., Иваницкий А.В. Обучение студентов совладающему поведению как условие проектирования конструктивных копинг-стратегий личностно-профессионального развития. Человек в условиях неопределенности. Сборник научных трудов под общ. ред. Е.В. Бакшутовой, О.В. Юсуповой, Е.Ю. Двойниковой. Самара: СамГТУ, 2018. 434 с.

12. Антипова Е.А., Ларионова А. В., Орлова В. В. Деструктивное поведение в проблемном поле гуманитарной науки. Векторы благополучия: экономика и социум. 2020;(4):128-37.

13. Васкэ Е.В., Горюнова О. И. Психолого-правовой анализ деструктивных проявлений в сети Интернет. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2018; (6):104-10.

14. Карпова А. Ю., Максимова Н. Г. Скулшутинг в России: что имеет значение? Власть. 2021;(1):94-107.

15. Фахрадова Л. Н., Разварина И. Н., Смолева Е. О. Рискованное деструктивное поведение подростков и условия его формирования. Проблемы развития территории. 2017;(1):114-27.

16. Алёхин А. Н., Дбинина Е.А. Пандемия: клиникопсихологический аспект. Артериальная гипертензия. 2020;26(3):312-6.

17. Корытова Г. С. Аутоагрессивное поведение обучающихся в период пандемии коронавирусной инфекции и самоизоляции. Академический журнал Западной Сибири. 2020;16(3):26-9.

18. Липская Л.А. Факторы распространения деструктивного поведения в подростковой среде. Социум и власть. 2019;(1):53-9.

19. Ананичева С.Р. Проблема распространения идеологии экстремизма среди российской молодежи. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019;(8):15-8.

20. Семенова О.А., Костенко Л.А., Абакарова Э.Г. и др. Профилактика распространения экстремистской идеологии в студенческой среде: методические рекомендации. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2021. 72 с.

21. Плугина М.И., Копанев А. Н. Способность к самопозиционированию как фактор личностного благополучия студентов. Личностные и регуляторные ресурсы человека в условиях социальных вызовов: материалы VII Международной научнопрактической конференции. Ставрополь: Изд-во СКФУ. 2023. с. 135-42. EDN OITMBT.

22. Краева К.В. Личностные факторы дезадаптации студентов в экзаменационный период. Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия: сборник статей Международной научно-практической конференции. Пенза: Приволжский Дом знаний. 2010. с. 232-4.

23. Москова М.В. Личностные факторы эмоциональной дезадаптации студентов в предэкзаменационный период. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008;(49):136-41.

24. Скачок А.Е. Факторы деструктивно-агрессивного поведения современного подростка и их тенденции. Психологические науки: теория и практика: материалы III Международной научной конференции. М.: Буки-Веди. 2015. с. 31-4.

25. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии; пер. с англ. А.Боковикова. М.: Академический Проект. 2007. 240 с.

26. Фромм Э.Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ, 2004. 635 с.

27. Юнг К.Г. О становлении личности; пер. с нем. А.Кричевского. Психология бессознательного. М.: Канон+. 2003. с. 378-9.

Об авторах

М. И. ПлугинаФГБОУ ВО "Ставропольский государственный медицинский университет" Минздрава России

Россия

Плугина Мария Ивановна — доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин

Ставрополь

Э. Г. Абакарова

Россия

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики, психологии и специальных дисциплин

Ставрополь

А. С. Лукьянов

Россия

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной психологии и психологии безопасности

Ставрополь

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Плугина М.И., Абакарова Э.Г., Лукьянов А.С. Личностные особенности предрасположенности субъекта к деструктивным формам поведения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(3S):3804. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3804. EDN: VXDGDB

For citation:

Plugina I.M., Abakarova E.G., Lukyanov A.S. Personal characteristics of predisposition to destructive behavior. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(3S):3804. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3804. EDN: VXDGDB

JATS XML