Перейти к:

Эктопическая жировая ткань: частота и клинические характеристики фенотипов ожирения у пациентов

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3980

EDN: KWHLVW

Аннотация

Цель. Изучение частоты и клинических характеристик эктопического ожирения у пациентов с различной массой тела и артериальной гипертензией (АГ).

Материал и методы. В исследование были включены 326 пациентов (145 мужчин и 181 женщина, средний возраст 63±8 лет). Пациентам выполнена компьютерная томография грудной клетки и забрюшинного пространства с расчетом объемов периваскулярной жировой ткани (ЖТ) (ПВЖТ), перикардиальной ЖТ (ПКЖТ) и толщины паранефральной ЖТ (ПНЖТ) с использованием специализированного программного обеспечения QCT Pro Tissue Composition Module (Mindways Software, США). Объем ПКЖТ ≥3,2 см3, объем ПВЖТ ≥0,4 см3, толщину ПНЖТ ≥1,91 см считали критериями перикардиального (ПКО), периваскулярного (ПВО) и паранефрального (ПНО) ожирения.

Результаты. При изучении частоты фенотипов эктопического (ЭО) и абдоминального (АО) ожирения пациенты были разделены на группы: 1) с изолированным ЭО без АО (n=17), 2) с ПКО и АО (n=31), 3) с ПВО и АО (n=22), 4) с ПНО и АО (n=33), 5) со смешанным ЭО (ПКО+ПВО, или ПКО+ПНО, или ПВО+ПНО, или ПКО+ПВО+ПНО) и АО, 6) с изолированным АО без ЭО (n=74), 7) без ожирения (n=32). Изолированное ЭО достоверно чаще встречалось у лиц с нормальной и избыточной массой тела по сравнению с пациентами с ожирением: 8,9 и 12 vs 1,1% (p=0,001), соответственно. Частота фенотипа смешанного ЭО+АО у пациентов с ожирением была достоверно выше, чем у пациентов с нормальной и избыточной массой тела: 41,7 vs 19,6 и 21,7% (p=0,001), соответственно. У пациентов с АГ достоверно чаще встречалось ПВО+АО по сравнению с пациентами без АГ: 12,8 vs 3% (p=0,001), соответственно.

Заключение. Результаты настоящего исследования свидетельствуют о неоднородности распределения фенотипов ожирения у людей с различным индексом массы тела, что подчеркивает важность учета всех его вариантов, в т.ч. ЭО, для своевременной и адекватной оценки сердечно-сосудистого риска.

Ключевые слова

Для цитирования:

Подзолков В.И., Брагина А.Е., Родионова Ю.Н., Осадчий К.К., Васильченко М.К., Муравлев А.П., Ананьева В.С., Балуцкая А.В., Пилипенко М.О. Эктопическая жировая ткань: частота и клинические характеристики фенотипов ожирения у пациентов. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(6):3980. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3980. EDN: KWHLVW

For citation:

Podzolkov V.I., Bragina A.E., Rodionova Yu.N., Osadchiy K.K., Vasilchenko M.K., Muravlev A.P., Ananeva V.S., Balutskaya A.V., Pilipenko M.O. Ectopic adipose tissue: frequency and clinical characteristics of obesity phenotypes in patients. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(6):3980. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3980. EDN: KWHLVW

Введение

В настоящее время проблема висцерального ожирения не теряет своей актуальности, ввиду его предиктивной роли в развитии метаболических нарушений, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [1]. Внедрение в рутинную практику высокоинформативных визуализирующих методик расширило представление об особенностях распределения жировой ткани (ЖТ) в организме и позволило более детально оценивать различные эктопические депо. Установлено, что помимо накопления ЖТ под кожей и в сальнике, имеется эктопическая ЖТ, окружающая органы и сосуды [1]. Было продемонстрировано, что в условиях избыточного накопления ЖТ эктопические жировые депо становятся дисфункциональными, синтезирующими провоспалительные, проатерогенные и профибротические адипо- и цитокины [2].

В настоящее время активно обсуждается вклад различных депо эктопической ЖТ в развитие метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в крупном метаанализе Al-Makhamreh H, et al. (2023), включившем 83 исследования (73934 пациента), показано, что перикардиальная ЖТ (ПКЖТ) была значимо связана с развитием ишемической болезни сердца — OR (odds ratio, отношение шансов) =1,38 на 1 мм³; 95% доверительный интервал (ДИ): 1,28-1,50), сердечной недостаточности (OR=1,32 на 1 мм³; 95% ДИ: 1,17-2,01), фибрилляции предсердий (OR=1,16 на 1 мм³; 95% ДИ: 1,09-1,24), неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (OR=1,39 на 1 мм³; 95% ДИ: 1,22-1,57) и кальцификации коронарных артерий (OR=1,15 на 1 мм³; 95% ДИ: 1,05-1,27) [3]. Имеются убедительные данные о связи периваскулярной ЖТ (ПВЖТ) с артериальной гипертензией (АГ), ожирением и формированием атеросклеротических бляшек [4]. Изучение паранефральной ЖТ (ПНЖТ) представляется интересным как с точки зрения её вклада в развитие почечной дисфункции, так и её влияния на сердечно-сосудистую систему. Показано, что дисфункциональная ПНЖТ связана с развитием АГ, ожирения, хронической болезни почек и онкологических заболеваний [5]. В ряде отечественных исследований установлена связь ПКЖТ с развитием фибрилляции предсердий [6], диастолической дисфункции левого желудочка [7], ПВЖТ — с сосудистой жесткостью [8], ПНЖТ — с развитием почечной дисфункции [9].

По мере накопления данных становится очевидным, что комплексная оценка распределения ЖТ, фенотипов ожирения с учетом наличия эктопических жировых депо, является важной с точки зрения прогнозирования метаболических нарушений и сердечно-сосудистого риска (ССР). В связи с этим целью настоящего исследования было изучение частоты и клинических характеристик эктопического ожирения (ЭО) у пациентов с различной массой тела.

Материал и методы

В кросс-секционное исследование были включены 326 пациентов (145 мужчин и 181 женщина, средний возраст 63±8 лет), обследованных в Университетской клинической больнице № 4 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет).

Критерии включения в исследование: возраст >18 лет, наличие подписанного информированного согласия на участие в исследовании. Исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией о правах человека. Проведение исследования одобрено на заседании Локального этического комитета от 08.12.2022г (протокол № 25-22).

Критерии невключения: симптоматическая АГ, клапанные пороки сердца, хроническая сердечная недостаточность III-IV функционального класса, воспалительные заболевания любой этиологии, системные заболевания соединительной ткани, тяжелые заболевания печени и почек, онкологические заболевания, беременность, психические заболевания.

У всех пациентов оценивались данные анамнеза: степень и продолжительность АГ, статус курения. Всем пациентам проводили оценку антропометрических показателей: роста, веса, окружности талии (ОТ); рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле: вес (кг)/рост (м)².

Наличие избыточной массы тела, степень ожирения определяли в соответствии с клиническими рекомендациями "Ожирение", 2021г [10]. Абдоминальный тип ожирения (АО) диагностировался при ОТ >94 см у мужчин и >80 см у женщин [11]. Степень АГ определяли в соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов (ESC)/Европейского общества по АГ (ESH), 2018 [12].

Биохимическое исследование крови, включающее оценку показателей липидного спектра, уровня гликемии, проводилось по стандартным методикам. Наличие дислипидемии определяли согласно рекомендациям ESC/Европейского общества по изучению атеросклероза (EAS) по лечению дислипидемий: модификация липидов для снижения ССР, 2019г [13]. Наличие сахарного диабета определяли в соответствии с рекомендациями Российской ассоциации эндокринологов по сахарному диабету 2 типа у взрослых, 2022 [14].

Всем пациентам выполнялась рентгеновская компьютерная томография грудной клетки и забрюшинного пространства в спиральном режиме на томографе Toshiba Aquilion Prime по стандартизованному протоколу с пиковым напряжением на трубке 120 кВ и автоматическим выбором силы тока в диапазоне от 100 до 500 мА, с толщиной среза 1 мм. Объем ПВЖТ и ПКЖТ определялись полуавтоматическим методом на единственном срезе на уровне переднего отрезка пятого межреберья, толщина ПНЖТ, состоящей из пара- и периренальной жировой клетчатки, определялась на одном срезе на уровне левой почечной вены [15] с использованием специализированного программного обеспечения QCT Pro Tissue Composition Module (Mindways Software, США) после калибровки томографа по специальному фантому. Объем ПКЖТ ≥3,2 см³ и объём ПВЖТ ≥0,4 см³ считали критериями перикардиального ожирения (ПКО) и периваскулярного ожирения (ПВО) [16][17], толщину ПНЖТ ≥1,91 см — критерием паранефрального ожирения (ПНО) [18].

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием статистического пакета программ IBM SPSS Statistics 27. При нормальном распределении величин рассчитывали среднее значение и стандартное отклонение (М±SD). При непараметрическом распределении данных рассчитывали медиану и интерквартильный размах (Mе [ Q25; Q75]). При межгрупповом сравнении нескольких независимых выборок количественных показателей использовали критерий Краскела-Уоллиса, при внутригрупповом сравнении двух независимых выборок — непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Статистически значимыми считали результат при вероятности ошибки p<0,05.

Результаты

Клиническо-демографическая характеристика обследованных пациентов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика обследованных пациентов

|

Показатель |

Значение |

|

Пол: муж/жен, n (%) |

145 (44,5)/181 (55,5) |

|

Возраст, годы, Me [ Q25; Q75] |

62 [ 52; 71] |

|

ИМТ, кг/м², Me [ Q25; Q75] |

27,23 [ 23,78; 31,42] |

|

Избыточная масса тела (ИМТ ≥25 кг/м²), n (%) |

82 (25,1) |

|

Ожирение (ИМТ ≥30 кг/м²), n (%) |

186 (57) |

|

Степень ожирения 1/2/3, % |

37/17/3 |

|

АО, n (%) |

277 (84,9) |

|

Курение, n (%) |

113 (34,6) |

|

АГ, n (%) |

124 (38) |

|

Ишемическая болезнь сердца, n (%) |

17 (5,2) |

|

Сахарный диабет, n (%) |

6 (1,8) |

|

Дислипидемия, n (%) |

220 (67,4) |

|

ПКЖТ, см³, Me [ Q25; Q75] |

2,8 [ 2,2; 3,8] |

|

ПВЖТ, см³, Me [ Q25; Q75] |

0,2 [ 0,3; 0,5] |

|

ПНЖТ, см³, Me [ Q25; Q75] |

1,5 [ 0,93; 2,33] |

Примечание: АГ — артериальная гипертензия, АО — абдоминальное ожирение, ИМТ — индекс массы тела, ПВЖТ — периваскулярная жировая ткань, ПКЖТ — перикардиальная жировая ткань, ПНЖТ — паранефральная жировая ткань.

Ожирение различной степени было выявлено у 186 (57%) пациентов, из которых 121 (37%) имели ожирение 1 ст., 55 (17%) — ожирение 2 ст., 10 (3%) — ожирение 3 ст. АО (ОТ ≥94 см у мужчин и ≥80 см у женщин) имело место у 277 (84,9%) пациентов.

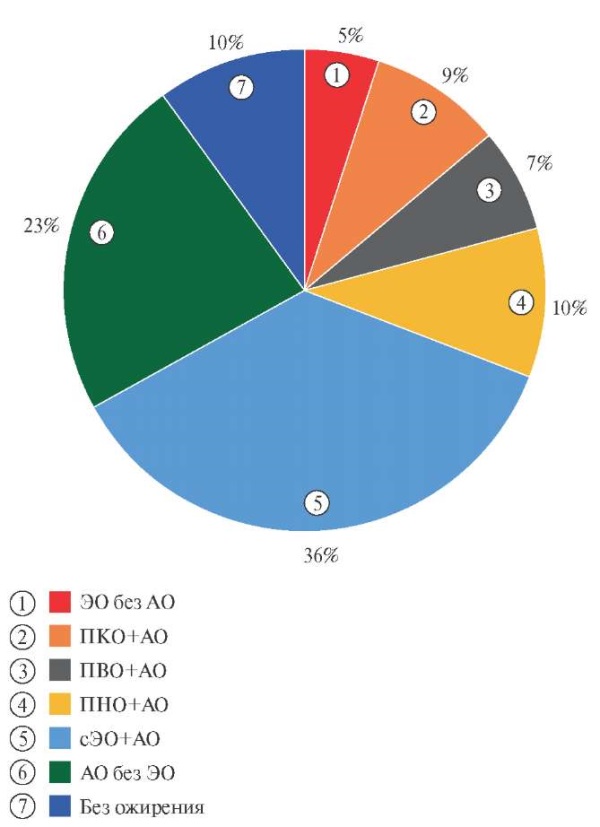

В исследуемой выборке были выделены пациенты со следующими фенотипами ожирения: ЭО, АО, смешанное ожирение (ЭО+АО). ЭО без АО установлено у 17 (5%) пациентов, АО без ЭО — у 74 (23%), ЭО+АО — у 203 (62%), 32 (10%) пациента не имели ни ЭО, ни АО. Для последующего анализа все пациенты были разделены на группы: 1) с изолированным ЭО без АО (n=17); 2) с ПКО и АО (n=31); 3) с ПВО и АО (n=22); 4) с ПНО и АО (n=33); 5) со смешанным ожирением (сЭО) (различные сочетания ЭО: ПКО+ПВО или ПКО+ПНО, или ПВО+ПНО, или ПКО+ПВО+ПНО) и АО; 6) с изолированным АО без ЭО (n=74); 7) без ожирения (n=32).

Распределение частоты всех изучаемых фенотипов ожирения представлено на рисунке 1. Наиболее часто встречалось смешанное ожирение — 36% (n=117). Частота различных вариантов ЭО в сочетании с АО (ПКО, ПВО и ПНО) составила 9, 7 и 10%, соответственно.

Рис. 1 Частота различных фенотипов АО и ЭО у обследуемых пациентов.

Примечание: АО — абдоминальное ожирение, ПКО — перикардиальное ожирение, ПВО — периваскулярное ожирение, ПНО — паранефральное ожирение, ЭО — эктопическое ожирение, сЭО — смешанное ЭО.

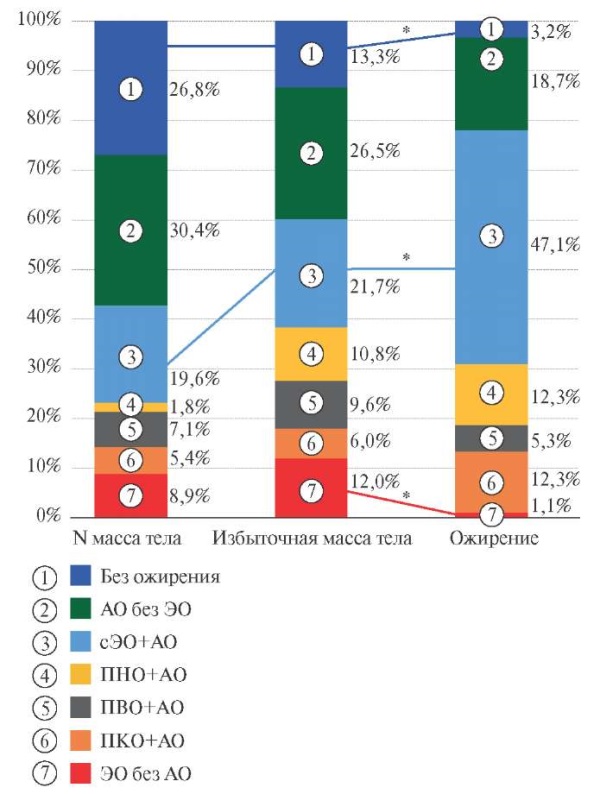

На следующем этапе был проведен анализ распределения фенотипов ЭО/АО в зависимости от ИМТ. Обращает на себя внимание, что изолированное ЭО (без АО) достоверно чаще встречалось у лиц с нормальной и избыточной массой тела по сравнению с пациентами с ожирением: 8,9 и 12 vs 1,1% (p=0,001), соответственно. У пациентов с ожирением достоверно чаще определялся фенотип с ЭО+АО по сравнению с лицами с нормальной и избыточной массой тела: 41,7 vs 19,6 и 21,7% (p=0,001), соответственно. Изучение частоты других фенотипов ожирения в зависимости от ИМТ не выявило статистически значимых различий. Обращают на себя внимание установленные разнонаправленные тенденции по мере увеличения ИМТ: увеличение частоты ПКО+АО, ПНО+АО, уменьшение частоты изолированного АО без ЭО, а также отсутствие динамики показателя частоты ПВО+АО, что представлено на рисунке 2.

Рис. 2 Частота распределения фенотипов ожирения в зависимости от ИМТ у обследуемых пациентов.

Примечание: * — p<0,05, АО — абдоминальное ожирение, ИМТ — индекс массы тела, ПКО — перикардиальное ожирение, ПВО — периваскулярное ожирение, ПНО — паранефральное ожирение, ЭО — эктопическое ожирение, сЭО — смешанное ЭО.

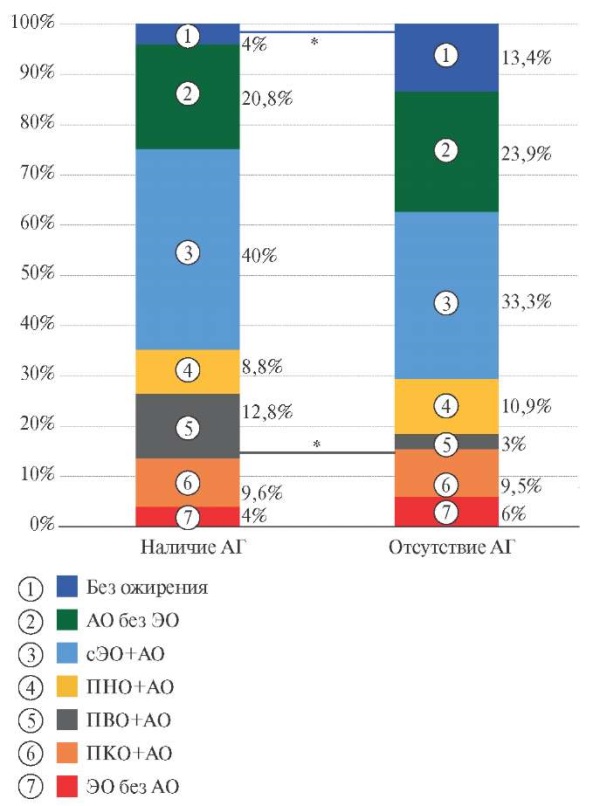

При анализе частоты распределения фенотипов ЭО/АО в зависимости от наличия или отсутствия АГ установлено, что у пациентов с АГ достоверно чаще встречалось ПВО+АО по сравнению с пациентами без АГ: 12,8 vs 3% (p=0,001), соответственно. Напротив, у пациентов без АГ достоверно чаще отсутствовало любое ожирение по сравнению с лицами с АГ: 13,4 vs 4% (p=0,005), соответственно (рисунок 3).

Рис. 3 Частота распределения фенотипов ожирения в зависимости от наличия/отсутствия АГ у обследуемых пациентов.

Примечание: * — p<0,05, АГ — артериальная гипертензия, АО — абдоминальное ожирение, ПКО — перикардиальное ожирение, ПВО — периваскулярное ожирение, ПНО — паранефральное ожирение, ЭО — эктопическое ожирение, сЭО — смешанное ЭО.

Обсуждение

С использованием полученных ранее критериев ПКЖТ, ПВЖТ, ПНЖТ, в настоящей работе впервые была проведена оценка частоты фенотипов ожирения с учетом наличия периорганных жировых депозитов. Как уже было показано ранее [16], ЭО не всегда сочеталось с АО. Так, у 17 (5%) пациентов было установлено изолированное ЭО без АО и, напротив у 74 (23%) изолированное АО без ЭО. Нами была предпринята попытка изучить особенности распределения ЖТ в зависимости от некоторых факторов ССР. Учитывая небольшую когорту лиц с изолированным ЭО (n=17), выделение групп с разным периорганным ожирением среди данных пациентов, представлялось нецелесообразным, поэтому были выделены пациенты с сочетанием ПКО, ПВО, ПНО с АО, а также группы со смешанным ЭО и АО. При изучении частоты данных фенотипов ожирения в зависимости от ИМТ отмечалась тенденция к увеличению частоты ПКО+АО, ПНО+АО по мере повышения ИМТ. При этом достоверные различия наблюдались только между показателями частоты сЭО+АО у пациентов с ожирением и нормальной и избыточной массой тела. Интересные данные получены в исследовании Aitken-Buck HM, et al. (2019), в котором не только установлена положительная корреляционная связь между эпикардиальной ЖТ и ИМТ, но и показано, что в отличие от других подкожных и висцеральных жировых депо, увеличение эпикардиального депо происходит не за счет гипертрофии эпикардиальных адипоцитов, а в результате гиперпластического ремоделирования с изменением секретóма адипоцитов [18]. Кроме того, обращает на себя внимание то, что изолированное ЭО без АО достоверно чаще встречалось у лиц без ожирения, что поднимает вопрос о необходимости выявления эктопических жировых депозитов вне связи с ожирением в целом. Отсутствие тенденции к увеличению частоты ПВО+АО в зависимости от ИМТ возможно объясняется вкладом в инициацию и прогрессирование ПВО других факторов, таких как возраст, наличие АГ, висцерального типа ожирения. Это подтверждается результатами нашего исследования, в котором установлена бóльшая частота ПВО+АО у пациентов с АГ. Также в проведенном нами ранее метаанализе (2023) [19], включившем 23 исследования, полученные данные свидетельствуют, что именно ОТ показала наибольшую силу связи с ПВЖТ при сравнении с другими факторами риска, в т.ч. с ИМТ — параметром, не всегда позволяющим разграничить ЖТ и мышечную ткань. Наряду с этим в данном метаанализе подтверждена связь между ПВЖТ и АГ. В крупном консенсусе [20], посвященном клиническим биомаркерам, терапевтическим мишеням ПВЖТ, систематизированы и подробно описаны паракринные, вазокринные, эндокринные эффекты данной эктопической ткани, способствующие развитию АГ. Так, в экспериментальной работе Zhu X, et al. (2021) [21], в которой проводилось исследование на мышах, показана роль провоспалительной активности дисфункциональной ПВЖТ в развитии АГ. В исследовании Nosalski R, et al. (2020) [22] изучены молекулярные механизмы формирования АГ при ПВО. Показан вклад микроРНК-214 в инициацию периваскулярного фиброза, развитие эндотелиальной дисфункции, приводящей к повышению жесткости сосудов [22].

Выявленная тенденция к уменьшению частоты АО без ЭО при увеличении ИМТ, вероятно, объясняется возрастанием частоты смешанного ожирения, в состав которого входит как АО, так и эктопические жировые депо.

Заключение

Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о неоднородности распределения фенотипов ожирения у людей с различным ИМТ, что подчеркивает важность учета всех его вариантов, в т.ч. ЭО, для своевременной и адекватной оценки ССР. Требуются дальнейшие исследования на больших популяциях для лучшего понимания закономерностей распределения ЖТ и изучения особенностей отдельных эктопических жировых депо, что позволит оптимизировать выявление лиц с высоким кардиометаболическим риском, а также разработать принципы персонализированного подхода.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Neeland IJ, Ross R, Després JP, et al. Visceral and ectopic fat, atherosclerosis, and cardiometabolic disease: a position statement. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(9):715-25. doi:10.1016/S2213-8587(19)30084-1.

2. Дружилов М. А., Кузнецова Т. Ю., Дружилова О. Ю. "Парадоксы ожирения": основные причины формирования "обратной" кардиоваскулярной эпидемиологии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018;17(5):92-8. doi:10.15829/1728-8800-2018-5-92-98.

3. Al-Makhamreh HK, Toubasi AA, Al-Harasis LM, et al. Pericardial fat and cardiovascular diseases: A systematic review and meta-analysis. J Evid Based Med. 2023;16(2):178-85. doi:10.1111/jebm.12542.

4. Grigoras A, Amalinei C, Balan RA, et al. Perivascular adipose tissue in cardiovascular diseases-an update. Anatol J Cardiol. 2019;22(5):219. doi:10.14744/ANATOLJCARDIOL.2019.91380.

5. Grigoraș A, Balan RA, Căruntu ID, et al. Perirenal Adipose Tissue — Current Knowledge and Future Opportunities. J Clin Med. 2021;10(6):1-12. doi:10.3390/JCM10061291.

6. Мазур Е. С., Мазур В. В., Баженов Н. Д. и др. Эпикардиальный жир и механическая дисперсия левого предсердия у больных с артериальной гипертензией с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(1): 3758. doi:10.15829/1728-8800-2024-3758.

7. Гриценко О. В., Чумакова Г. А., Трубина Е. В. Роль эпикардиального ожирения в развитии диастолической дисфункции левого желудочка. Кардиология. 2023;63(7):32-8. doi:10.18087/cardio.2023.7.n2120.

8. Подзолков В. И., Брагина А. Е., Осадчий К. К. и др. Взаимосвязь объема периваскулярной жировой ткани и состояния сосудистой стенки. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(7):2993. doi:10.15829/1728-8800-2021-2993.

9. Bragina AE, Osadchiy KK, Rodionova JN, et al. Pararenal Fat and Renal Dysfunction in Patients without Significant Cardiovascular Disease. Am J Nephrol. 2022;53(5):416-22. doi:10.1159/000522311.

10. Дедов И. И., Мокрышева Н. Г., Мельниченко Г. А. и др. Ожирение. Клинические рекомендации. Consilium Medicum. 2021;23(4):311-25. doi:10.26442/20751753.2021.4.200832.

11. Nam GE, Park HS. Perspective on Diagnostic Criteria for Obesity and Abdominal Obesity in Korean Adults. J Obes Metab Syndr. 2018;27(3):134. doi:10.7570/JOMES.2018.27.3.134.

12. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J. 2018;39(33):3021-104. doi:10.1093/EURHEARTJ/EHY339.

13. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2020; 41(1):111-88. doi:10.1093/EURHEARTJ/EHZ455.

14. Дедов И. И., Шестакова М. В., Майоров А. Ю. и др. Сахарный диабет 2 типа у взрослых. Сахарный диабет. 2020;23(2S):4-102. doi:10.14341/DM12507.

15. Goldenberg L, Saliba W, Hayeq H, Hasadia R, et al. The impact of abdominal fat on abdominal aorta calcification measured on non-enhanced CT. Medicine. 2018;97(49). doi:10.1097/MD.0000000000013233.

16. Подзолков В. И., Брагина А. Е., Осадчий К. К. и др. Эктопическое ожирение у пациентов без клинически значимых сердечно-сосудистых заболеваний: ориентировочные нормативы, частота и клинические характеристики. Терапевтический архив. 2022;94(9):1072-7. doi:10.26442/00403660.2022.09.201847.

17. Подзолков В. И., Брагина А. Е., Осадчий К. К. и др. Паранефральная жировая ткань: частота паранефрального ожирения и связь с антропометрическими индексами ожирения. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2022;18(5):516-21. doi:10.20996/1819-6446-2022-09-04.

18. Aitken-Buck HM, Moharram M, Babakr AA, et al. Relationship between epicardial adipose tissue thickness and epicardial adipocyte size with increasing body mass index. Adipocyte. 2019;8(1):412-20. doi:10.1080/21623945.2019.1701387.

19. Bragina A, Rodionova Y, Druzhinina N, et al. Relationship Between Perivascular Adipose Tissue and Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis. Metab Syndr Relat Disord. 2024;22(1):1-14. doi:10.1089/MET.2023.0097.

20. Antoniades C, Tousoulis D, Vavlukis M, et al. Perivascular adipose tissue as a source of therapeutic targets and clinical biomarkers. Eur Heart J. 2023;44(38):3827-44. doi:10.1093/eurheartj/ehad484.

21. Zhu X, Wang Y, Zhu L, et al. Class A1 scavenger receptor prevents obesity-associated blood pressure elevation through suppressing overproduction of vascular endothelial growth factor B in macrophages. Cardiovasc Res. 2021;117(2):547-60. doi:10.1093/cvr/cvaa030.

22. Nosalski R, Siedlinski M, Denby L, et al. T-Cell-Derived miRNA-214 Mediates Perivascular Fibrosis in Hypertension. Circ Res. 2020;126(8):988-1003. doi:10.1161/CIRCRESAHA.119.315428.

Об авторах

В. И. ПодзолковРоссия

Подзолков Валерий Иванович — д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской терапии № 2, директор клиники факультетской терапии № 2.

Москва

А. Е. Брагина

Россия

Брагина Анна Евгеньевна — д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии № 2.

Москва

Ю. Н. Родионова

Россия

Родионова Юлия Нурисламовна — к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии № 2.

Москва

К. К. Осадчий

Россия

Осадчий Константин Константинович — к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии № 2.

Москва

М. К. Васильченко

Россия

Васильченко Мария Кирилловна — ассистент кафедры факультетской терапии № 2.

Москва

А. П. Муравлев

Россия

Муравлев Алексей Павлович — врач-рентгенолог рентгенологического отделения Университетской клинической больницы № 4.

Москва

В. С. Ананьева

Россия

Ананьева Вера Сергеевна — студент.

Москва

А. В. Балуцкая

Россия

Балуцкая Анастасия Викторовна — студент.

Москва

М. О. Пилипенко

Россия

Пилипенко Мирослава Олеговна — студент.

Москва

Дополнительные файлы

Что известно о предмете исследования?

- Внедрение в рутинную практику высокоинформативных визуализирующих методик расширило представление об особенностях распределения жировой ткани (ЖТ) в организме и позволило более детально оценивать различные эктопические депо.

- Дисфункциональная эктопическая ЖТ обладает провоспалительным, профибротическим и проатерогенным действием.

Что добавляют результаты исследования?

- Показано, что распределение фенотипов ожирения у людей с различным индексом массы тела неоднородно, что подчеркивает важность учета всех его вариантов.

- Изолированное эктопическое ожирение чаще встречается у лиц без общего ожирения, что поднимает вопрос о необходимости выявления эктопических жировых депозитов вне связи с ожирением в целом.

- В статье продемонстрирована высокая частота периваскулярного ожирения у пациентов с артериальной гипертензией, что подтверждает концепцию их взаимосвязи и поднимает вопрос об оценке периваскулярной ЖТ в контексте оценки прогрессирования артериальной гипертензии.

Рецензия

Для цитирования:

Подзолков В.И., Брагина А.Е., Родионова Ю.Н., Осадчий К.К., Васильченко М.К., Муравлев А.П., Ананьева В.С., Балуцкая А.В., Пилипенко М.О. Эктопическая жировая ткань: частота и клинические характеристики фенотипов ожирения у пациентов. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(6):3980. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3980. EDN: KWHLVW

For citation:

Podzolkov V.I., Bragina A.E., Rodionova Yu.N., Osadchiy K.K., Vasilchenko M.K., Muravlev A.P., Ananeva V.S., Balutskaya A.V., Pilipenko M.O. Ectopic adipose tissue: frequency and clinical characteristics of obesity phenotypes in patients. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(6):3980. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-3980. EDN: KWHLVW

JATS XML