Перейти к:

Методические особенности проведения олимпиады врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и интернистов как вида неформального образования

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4151

EDN: LDNQSA

Аннотация

В статье анализируются результаты проведения в течение пяти лет ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России при поддержке Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) Всероссийской олимпиады врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и интернистов (Олимпиады).

Цель. Определить методические особенности процесса организации и проведения Олимпиады как вида неформального образования.

Материал и методы. Для проведения Олимпиады были разработаны практикоориентированные задания, соответствующие часто встречающимся профессиональным задачам в работе врача-терапевта участкового, а также опросник для оценки влияния участия в Олимпиаде на профессиональное развитие участников заключительного этапа. К участию приглашались терапевты и врачи общей практики с опытом работы не менее года и стажем до 10 лет, а также интернисты.

Результаты. Определены методические особенности процесса организации и проведения Олимпиады как вида неформального образования: практикоориентированные цели Олимпиады, направленные на совершенствование знаний, умений и навыков, компетенций участников; содержание олимпиадных заданий на основе принципов взаимосвязи теории и практики; соответствие заданий и реальных проблемных ситуаций в практике врача-терапевта, системный подход к организации Олимпиады.

Заключение. Результативность Олимпиады как вида неформального образования содействует профессиональному развитию ее участников, способствует формированию долгосрочных установок на совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для решения профессиональных задач.

Ключевые слова

Для цитирования:

Астанина С.Ю., Бернс С.А., Гиляревский С.Р., Горбань В.В., Друк И.В., Джиоева О.Н., Кашталап В.В., Чесникова А.И., Чмыхова Е.В., Шапорова Н.Л., Шепель Р.Н., Явелов И.С., Драпкина О.М. Методические особенности проведения олимпиады врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и интернистов как вида неформального образования. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(2S):4151. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4151. EDN: LDNQSA

For citation:

Astanina S.Yu., Berns S.A., Gilyarevsky S.R., Gorban V.V., Druk I.V., Dzhioeva O.N., Kashtalap V.V., Chesnikova A.I., Chmykhova E.V., Shaporova N.L., Shepel R.N., Yavelov I.S., Drapkina O.M. Methodological characteristics of the academic competition for general practitioners, family doctors and internists as a type of informal education. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(2S):4151. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4151. EDN: LDNQSA

Введение

В современных быстро меняющихся условиях образовательной системы как никогда остро стоит вопрос о подготовке инициативного, высококультурного, профессионального врача первичного звена здравоохранения, т.к. оказание качественной первичной медико-санитарной помощи выступает главным условием сохранения здоровья населения страны. Профессиональное развитие врачей первого контакта основывается, прежде всего, на развитии личности врача, способной ориентироваться в сложной социальной обстановке, стремящейся к самосовершенствованию и саморазвитию. Именно эти качества должны соответствовать характеристике врачей-терапевтов участковых и врачей общей практики (семейных врачей). Готовность врача к решению сложных профессиональных задач выступает показателем его компетентности.

В 2024г ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России совместно с Российским обществом профилактики хронических неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) в рамках Российского национального конгресса "Человек и лекарство" провел 5-ю Всероссийскую олимпиаду врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и интернистов (Олимпиада). Самое время остановиться и проанализировать результаты, а также определить планы на будущее.

В образовательной практике понятие компетентности выступает в качестве главной характеристики специалиста, т.к. компетентность, во-первых, обозначает интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, в понятие "компетентность" заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого "от результата"; в-третьих, компетентность обладает интегративной природой, вбирая в себя ряд однородных умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности (профессиональной, информационной, правовой, учебной, методической) [1].

В настоящее время перед медицинским образованием стоит проблема подготовки врача новой культуры — культуры информационной, для которой характерны такие черты, как позитивное взаимодействие различных этнических и национальных культур, толерантное отношение к чужому мнению, гибкость мышления, диалогичность, интерактивность мышления в решении профессиональных задач, способность к продуктивному взаимодействию.

С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в систему образования — профессиональное образование России вышло за привычные границы преподавания специальных дисциплин и становится все более интерактивным, открывая для обучающихся новые пути самореализации и профессионального развития [2].

Эволюция ФГОС (от первого поколения к третьему поколению) привела к увеличению общей учебной нагрузки обучающихся, к сокращению реального времени когнитивного взаимодействия преподавателя и обучаемого, к сокращению продолжительности производственных практик и времени реального взаимодействия работодателя и будущего работника.

Стоит согласиться с мнением авторов [2][3], выражающим общую обеспокоенность требованиями образовательных стандартов последнего поколения, где наблюдается значительное сокращение аудиторной нагрузки, а точнее контактной работы обучающегося и преподавателя, что приводит к резкому увеличению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, к которой большинство студентов оказались просто не готовы. К тому же, как мы видим из исследований Штерензон В. А. [2], методическое обеспечение технологий креативной самостоятельной работы, формирующее профессиональные и профессионально-специальные компетенции, оказалось неразработанным.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что обучающийся оказывается один на один с большим объемом чаще всего линейно структурированного, жестко формализованного, недостаточно вариативного содержания образования, которое, в конечном счете, способствует действию по "шаблону", затрудняет формирование умений анализа, гибкости рассуждений, самостоятельного поиска решений нестандартных задач [2].

В отношении медицинского образования можно констатировать, что объем аудиторной работы, регламентированный ФГОС, составляет ~50% от учебного времени, что является фактором риска в развитии когнитивных умений у обучающихся.

Анализ требований ФГОС и профессиональных стандартов, регламентирующих подготовку врачей-терапевтов в высшем образовании (ординатура), позволяет констатировать — качество подготовки врачей-терапевтов определяется их способностью решать профессиональные задачи на основе сформированных знаний, умений необходимых в выполнении трудовых функций врача [4].

Особое значение приобретает способность врачей к выполнению трудовых функций, направленных на профилактику заболеваний.

Сопоставительный анализ преемственности содержания образовательных программ, реализуемых на разных уровнях медицинского образования, обеспечивающих формирование у обучающихся умений в выполнении трудовых функций в профилактической деятельности врача в рамках первичной медико-санитарной помощи (профилактический аспект), проведенный ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, показал, что профилактика заболеваний является стратегической задачей системы здравоохранения, а подготовка молодых специалистов в данном направлении является определенно недостаточной [5].

С вступлением в силу федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"1, возникают объективные риски к качеству оказываемой медицинской помощи:

"Лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти".

И здесь большое значение приобретает школа наставничества, деятельность преподавателя, мастера своего дела по передаче своим обучающимся лучшего опыта и душевных качеств. Однако любая деятельность наставника опирается на сформированные у врача-стажера умения и навыки самостоятельной внеаудиторной деятельности, на развитые когнитивные умения в освоении теоретического материала, на основе которого должны формироваться практические умения и навыки. Основа многих когнитивных умений и навыков должна быть заложена уже на первых курсах специалитета, а затем последовательно развиваться на старших курсах и в дополнительном профессиональном образовании.

Анализ исследований позволяет заключить, что внеаудиторная работа, по сути, является продолжением учебного процесса и представляет собой совокупность разноплановых, разнохарактерных, разноуровневых форм образовательной деятельности.

По мнению академика Новикова А. М. [6]:

"Формы самостоятельной образовательной деятельности — это самообразование и самостоятельная образовательная работа. Самообразование — целенаправленная образовательная деятельность, управляемая самой личностью обучающегося без участия педагога, а самостоятельная образовательная работа (по традиционной педагогической терминологии — самостоятельная учебная работа) — индивидуальная или групповая образовательная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем".

Таким образом, мы можем заключить, что и самообразование, и самостоятельная образовательная работа — это разноуровневые формы образовательной деятельности обучающихся, где активность деятельности в значительной степени зависит от типа решаемых учебных задач:

1 тип — это операционные задачи, соответствующие ситуативной активности (в основном решение этих задач рассматривается в ходе традиционной аудиторной работы);

2 тип — это решение учебных задач, соответствующих надситуативной активности, где обучающиеся могут сами ставить цели своей деятельности, активно применять свои знания по различным дисциплинам в практике, могут общаться друг с другом (в основном это практические и лабораторные работы, исследовательские практикумы, игровое моделирование и др.);

3 тип — это решение учебных задач третьего, творческого уровня, соответствующего творческой активности личности — стратегических учебных задач (крупных учебных проектов). Такие задачи, скорее всего, могут быть реализованы в практическом обучении или при учебном проектировании (которые в принципе должны были бы составлять нечто единое целое — ведь проектировать что-то, не реализуя проектируемое, бессмысленно), что требует организации собственного опыта обучающихся в поиске ответов на задачи 3 типа.

Одной из эффективных форм решения задач 3 типа в процессе внеаудиторной самостоятельной работы является подготовка и участие в предметных олимпиадах, которые в современной науке рассматривают как фактор развития профессиональных компетенций, обучающихся или практиков [7].

Отметим, что олимпиада (греч. оlympias — состязание, соревнование) — культурный праздник, сопровождающийся смотром сил в какой-либо области культуры, соревнование, в ходе которого участниками решается целый ряд творческих задач с целью определения командного и личностного первенства.

В олимпиадах за счет выявления, поддержки и всестороннего развития интересов, способностей создаются условия для повышения качества образования студентов. Под качеством образования мы понимаем социальную категорию, определяющую состояние и результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям различных социальных групп, и формированию профессиональных компетенций личности [7].

Олимпиады по праву можно отнести к образованию, т.к. способствуют совершенствованию знаний, умений, навыков ее участников, формируют интерес и волевые качества. А по организации деятельности олимпиады, конечно же, относятся к неформальному образованию.

Необходимо отметить, что понятия "формальное образование" и "неформальное образование", использующиеся в современной педагогической литературе [8], отражают два типа организации обучения, существенно отличающиеся друг от друга. Характеризуя особенности формального образования, прежде всего стоит отметить, что оно обладает более жесткими, стандартизированными организационными формами. Формальное образование — это школьное, вузовское. Дополнительное профессиональное образование; неформальное образование осуществляется в общественных организациях и движениях, в клубах, центрах, разного рода объединениях и группах. Для формального образования свойственен обязательный характер, для неформального образования — добровольный. Цель формального образования — сформировать систему базовых знаний, умений, навыков, компетенций; неформального — удовлетворить интерес к какой-либо отдельной теме, провести с пользой и интересом свободное время, восполнить недостаток в определенных знаниях2.

При достаточно большом количестве статей о профессиональных конкурсах, практически нет работ, рассматривающих конкурсы и олимпиады в контексте компетентностной подготовки врачей вообще и в контексте подготовки врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), в частности.

В ходе исследования нами было выявлено противоречие: между объективной потребностью практического здравоохранения во врачах первичного звена, способных к решению нестандартных профессиональных задач в оказании первичной медико-санитарной помощи, и отсутствием выявленных методических особенностей организации и проведения олимпиады врачей-терапевтов участковых и врачей общей практики (семейных врачей) как вида неформального медицинского образования, направленного на совершенствование компетенций по освоению способов решения профессиональных задач.

Выявленное противоречие позволило определить проблему исследования — необходимость определения методических особенностей процесса проведения Олимпиады как вида неформального медицинского образования.

В словосочетании "методические особенности" родовым понятием является понятие "особенность", как отличительная черта кого-либо, чего-либо; т.е. то, что придает своеобразие кому-либо или чему-либо.

Определение характерных свойств (особенностей) методических компонентов учебного процесса: целей, содержания, методов, средств и организационных форм обучения, осуществляется в соответствии с особенностями учебной деятельности, подробно рассмотренными в работе Новикова А. М. [9].

Таким образом, понятие "методические особенности" представляет собой описание характерных свойств (особенностей) методических компонентов учебного процесса: целей, содержания, методов и организационных форм обучения, направленных на повышение результативности Олимпиады как вида неформального образования.

Цель исследования: определить методические особенности процесса организации и проведения Олимпиады как вида неформального образования.

Предмет исследования — методические особенности процесса организации и проведения Олимпиады как вида неформального образования.

Гипотеза исследования — процесс организации и проведения Олимпиады будет результативным как вид неформального образования, если:

— цели Олимпиады будут направлены на совершенствование знаний, умений и навыков, компетенций участников в решении профессиональных задач врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей);

— отбор содержания олимпиадных заданий осуществляется на основе принципа практикоориентированности, предполагающего переход от информационно-рецептивного усвоения теоретических знаний к личностно значимому, способствующему развитию компетенций врача в решении профессиональных задач;

— организация деятельности участников в ходе Олимпиады направлена на самостоятельное освоение современных профессиональных знаний, умений и совершенствование компетенций;

— организация процесса Олимпиады основывается на требованиях принципа технологичности, обеспечивающего логичность, непрерывность, последовательность и результативность каждого этапа Олимпиады.

Результаты Олимпиады проявляются в совершенствовании способности и готовности ее участников решать профессиональные задачи и фиксируются Экспертным советом Олимпиады при подведении итогов каждого этапа.

Критериями результативности проведения Олимпиады выступают:

— подтвержденные Экспертной комиссией образовательные достижения участников Олимпиады;

— рост числа участников Олимпиады за период ее проведения;

— развитие потребности в непрерывном профессиональном самосовершенствовании по самоотчетам участников заключительного этапа.

Материал и методы

В период 2020-2024гг специалистами ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России в сотрудничестве со специалистами Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) проводилась работа по организации и проведению Олимпиады.

Для проведения Олимпиады был сформирован Экспертный совет, разработано Положение об Олимпиаде, включающее цели, задачи, требования к участникам Олимпиады, методическую характеристику задач, условия участия и определения победителей и организационную схему ее проведения; создан сайт Олимпиады3.

Участники Олимпиады

Олимпиада проектировалась как вид неформального образования, проводимого вне рамок вузовского или формализованного дополнительного профессионального образования без отрыва от работы и/или обучения в вузе, содействующий профессиональному развитию молодых врачей-специалистов первичного звена, поэтому к участию в Олимпиаде приглашались врачи, работающие в должности врача-терапевта участкового или врача общей практики (семейного врача), имеющие действующий сертификат врача-специалиста или действующее свидетельство об аккредитации врача, стаж работы по специальности не менее года и не более 10 (десяти) лет, а также интернисты.

Участие в Олимпиаде является добровольным и не предусматривает организационных взносов. Для участников созданы равные условия участия в профессиональном конкурсе:

1) ограничивается стаж работы участников для привлечения к участию в Олимпиаде молодых практикующих врачей, для которых образовательный эффект от выполнения олимпиадных задач и получения индивидуальной обратной связи от экспертов высокого уровня наиболее значим; это же условие снижает риски неравной конкуренции за счет исключения потенциально более опытных участников с большим профессиональным стажем;

2) отборочные этапы Олимпиады проводятся в заочном формате, что позволяет принять в них участие врачам из любого региона независимо от проживания в большом городе или сельском населенном пункте, уровня доходов, семейного статуса и профессиональной загрузки;

3) асинхронное проведение отборочных этапов и достаточный период времени для подготовки решений позволяет выделить время на решение олимпиадных задач как работающим специалистам, так и совмещающим работу и обучение;

4) организаторами Олимпиады в сотрудничестве с руководителями медицинских организаций-работодателей участников Олимпиады создаются организационные условия для обеспечения возможности поездки участников, прошедших в заключительный этап, — оформление отпуска или командировки для участия в мероприятиях заключительного этапа Олимпиады.

Организация Олимпиады

Каждый год Олимпиада проводилась в три этапа:

— первый этап — заочный (представлял собой решение шести (6) клинических задач, с которыми врач встречается в своей профессиональной деятельности. Решение этих задач требовало от участника самостоятельного изучения нормативных документов, статистических показателей, порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, современных научных достижений фундаментальных и медицинских наук). Продолжительность первого этапа — две недели;

— второй этап — заочный (проводился в виде конкурса проектов и предполагает выявление перспективных идей, практических предложений участников Олимпиады по проблемам оказания первичной медико-санитарной помощи в конкретных региональных условиях). Продолжительность второго этапа — две недели;

— третий этап — очный (финальный) (представлял собой конкурсные соревнования, включающие тестирование, оценку владения врачебными навыками, решение ситуационных задач в форме множественных кейсов и презентацию подготовленных проектов). Продолжительность третьего этапа — два дня.

Процедура оценивания образовательных результатов участников

Для всех клинических задач Олимпиады Экспертным советом были подготовлены рекомендательные решения. Участники представляли свои ответы на задачи в специально разработанных формах. Решения участников направлялись членам Экспертной комиссии для оценки по установленным критериям и подготовки развернутой рецензии для участника. Результаты решения задачи оценивались в баллах по заданной шкале. Условием для прохождения на следующий этап для каждого этапа Олимпиады было получение >50% баллов от максимально возможного значения. Результаты каждого этапа оценивались отдельно, баллы, полученные на предыдущем этапе, не учитывались при подведении итогов на последующих этапах.

Для оценивания образовательных результатов на втором этапе также использовалась система экспертных оценок по установленным критериям. Результаты второго этапа аналогично пересчитывались в баллы по заданной шкале. Результаты третьего этапа оценивались интегративно — комплексная оценка рассчитывалась как сумма баллов, полученных за все три тура заключительного этапа.

Третий этап Олимпиады представлял собой три очных тура: а) теоретический экзамен в виде компьютерного тестирования; б) проверка наличия профессиональных навыков путем выполнения практических действий, в т.ч. с использованием симуляционного оборудования (тренажеров и/или манекенов) и/или с привлечением стандартизированных пациентов; в) решение ситуационных задач — компьютерное решение кейсов — проводился путем ответа участника на 24 вопроса, содержащихся в двух ситуационных задачах (кейсах).

Количество набранных баллов фиксировалось в протоколах туров третьего этапа Олимпиады.

По итогам Олимпиады определялся Победитель — участник, набравший максимальное количество баллов по итогам третьего этапа. Остальные участники финала признавались лауреатами Олимпиады.

Для сбора информации о развитии потребности в непрерывном профессиональном самосовершенствовании и изменениях в профессиональном развитии участников заключительного этапа разработана анкета. Приглашение к анкетированию направлялось на электронную почту в мае 2024г всем 57 финалистам Олимпиады. Сбор ответов участников осуществлялся с использованием инструмента Google Forms.

Для целей исследования было важно получить самоотчеты участников, прошедших все этапы Олимпиады, поскольку именно в этом случае образовательная программа Олимпиада выполнялась участниками в полном объеме и достигались запланированные образовательные результаты.

Результаты и обсуждение

Результаты исследования получены по итогам проведения Олимпиады за 5 лет с 2020 по 2024гг, а также анкетирования участников заключительного этапа Олимпиады в конце мае 2024г (через полтора месяца после завершения Олимпиады 2024г).

За 5 лет в Олимпиаде приняли участие 185 врачей из 37 регионов Российской Федерации. Количество участников Олимпиады за период ее проведения выросло в 5 раз, что свидетельствует о росте интереса молодых врачей к Олимпиаде. В таблице 1 приведено количество участников и финалистов по годам.

Таблица 1

Количество участников и финалистов Олимпиады по годам

|

Год проведения Олимпиады |

Количество финалистов |

Доля финалистов от общего количества участников в % |

Количество участников |

|

2020 |

3 |

17 |

18 |

|

2021 |

7 |

39 |

18 |

|

2022 |

11 |

36 |

29 |

|

2023 |

11 |

37 |

28 |

|

2024 |

25 |

27 |

92 |

|

За весь период проведения Олимпиады |

57 |

в среднем 32 |

185 |

Как видно из приведенной статистики, в среднем ежегодно около трети участников Олимпиады успешно справились с заданиями всех трех этапов и стали лауреатами и победителями Олимпиады, полностью выполнив запланированные образовательные результаты. На каждом этапе доля участников, выполнивших задания успешно (набравших >50% от максимально возможного балла), различалась, в Олимпиаде не ставились ограничения по количеству допущенных к следующему этапу. По итогам каждого этапа Экспертная комиссия определяет победителей, список которых публикуется на сайте Олимпиады.

Таким образом, результаты Олимпиады соответствуют установленным количественным критериям результативности.

Но наиболее важные результаты — качественные.

В течение 5 лет проведения Олимпиады научно-педагогическим коллективом организаторов Олимпиады проводился непрерывный поиск организационных форм и методических подходов, велась работа над отбором содержания, нарабатывался опыт привлечения участников и анализа результатов Олимпиады. Наши усилия были направлены на разработку такого вида неформального образования, которое бы формировало у молодых специалистов устойчивую потребность в непрерывном профессиональном самосовершенствовании.

В основу проектирования Олимпиады как вида неформального образования были положены теоретические основания профессиональной педагогики, постулирующие взаимосвязь целей образовательной деятельности, отбора содержания образования в соответствии с поставленными целями, организации каждого этапа для обеспечения достижения запланированных результатов на основе принципов технологичности.

Цели Олимпиады определены в Положении об Олимпиаде, опубликованном на официальном сайте. Для проектирования Олимпиады как вида неформального образования поставлена цель, определяющая общие требования к образовательным результатам участников Олимпиады: "совершенствование профессионализма врачей-терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) и интернистов в соответствии с современными потребностями практического здравоохранения и развития медицинской науки, способствующего повышению качества оказания медицинской помощи".

Для достижения этой цели решались задачи:

— на основе статистических и литературных данных определены современные потребности практического здравоохранения и развития медицинской науки;

— созданы организационно-педагогические условия для самостоятельного совершенствования компетенций участников по решению профессиональных задач, содействия профессиональному росту участников, включающие отбор содержания заданий Олимпиады, организацию процесса проведения Олимпиады, обеспечивающего достижение запланированных образовательных результатов.

Современные потребности практического здравоохранения включают улучшение качества подготовки медицинских работников к выполнению трудовых функций в проведении эффективной работы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, обучении пациентов здоровому образу жизни, актуализации знания врачами первичного звена современных клинических рекомендаций.

Олимпиада проектировалась как педагогическая технология, в которой системообразующим фактором выступает планирование образовательных результатов Олимпиады в целом и их декомпозиция по этапам [10]. В соответствии с поставленными образовательными целями достижения запланированных образовательных результатов проводился отбор содержания заданий для каждого этапа, обеспечивалась преемственность в содержании заданий по этапам, определялись организационные формы его проведения.

Взаимосвязь целей проведения каждого из трех этапов Олимпиады содержания заданий и технологии его проведения представлена в таблице 2.

Таблица 2

Цели проведения этапов Олимпиады, содержание заданий и технологии проведения этапов

|

Образовательный результат и дидактическая цель |

Содержание заданий |

Технология проведения |

|

Первый этап: решение шести клинических задач в сфере терапии, продолжительность — 2 недели |

||

|

Образовательный результат: совершенствование знаний и умений по решению наиболее часто встречающихся профессиональных задач по выполнению трудовых функций в области профилактической, диагностической и лечебной деятельности врача-терапевта первичного звена. Дидактическая цель: Самостоятельное изучение участником нормативных документов, статистических показателей, порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, современных научных достижений фундаментальных и медицинских наук для успешного решения шести клинических задач |

Тематика заданий соответствует наиболее часто встречающимся профессиональным задачам в работе врача-терапевта участкового: 1) Сердечно-сосудистые заболевания; 2) Сахарный диабет; 3) Ожирение; 4) Гиперхолестеринемия; 5) Диагностика и лечение пациентов с полиморбидной патологией; 6) Диагностика и лечение пациентов пожилого и старческого возраста. Задача участника — не просто дать ответ, но привести свои клинические рассуждения и указать современный источник доказательной информации, на котором основано предлагаемое клиническое решение |

Заочный этап. Экспертная комиссия разрабатывает задания и рекомендованный вариант ее решения. Зарегистрированным участникам направляются задачи, формы ответов, рекомендации по обоснованию решения задач. Ответы оцениваются экспертами по заданным критериям. Индивидуальная оценка ответа участника на основе рекомендованного ответа направляется участнику. На второй этап допускаются участники, набравшие не менее 50% баллов от максимально возможного |

|

Второй этап (2 недели): конкурс проектов по проблемам оказания первичной медико-санитарной помощи в конкретных региональных условиях |

||

|

Образовательный результат: совершенствование компетенций врача-терапевта первичного звена, включая универсальную компетенцию: "Разработка и реализация проектов" (УК-2 ФГОС ВО 31.05.01 "Лечебное дело"). Образовательные результаты соответствуют трудовым функциям врача-терапевта первичного звена в области профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической и управленческой деятельности врача-терапевта первичного звена. Дидактическая цель: Самостоятельный анализ участником медико-статистической информации, научных публикаций, личного опыта практической деятельности для выявления актуальной для региона проблемы оказания первичной медико-санитарной помощи, разработка проекта по решению проблемы, практических рекомендаций |

Тематика заданий соответствует основным трудовым функциям врача-терапевта первичного звена: Привлечение населения к прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; Повышение эффективности работы дневных стационаров и помощи на дому; Повышение качества диспансерного наблюдения на терапевтическом участке; Организация мероприятий по снижению смертности от наиболее высоких показателей (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания); Организация мероприятий, направленных на профилактику факторов риска хронических неинфекционных заболеваний; Диспансерное наблюдение пациентов с ХНИЗ в условиях пандемии; Педагогическая деятельность врача-терапевта участкового или врача общей практики (семейного врача). Задача участника — выявить проблему, на решение которой направлен проект, обосновать и разработать решение проблемы, определить его профессиональную эффективность |

Заочный этап. Экспертная комиссия разрабатывает тематику проектов, методические рекомендации участникам по их выполнению и оформлению, методику, критерии и показатели оценки проекта. Экспертиза проектов проводится в соответствии с критериями и их показателями. По итогам рассмотрения проектов экспертами проводится публичная защита проектов в форме онлайн конференции. К защите допускаются участники, набравшие не менее 50% баллов по результатам экспертизы. В ходе конференции участники получают обратную связь не только от Экспертной комиссии, но и от других участников. Авторы лучших проектов по решению Экспертной комиссии приглашаются для выступления с докладом по результатам выполнения проекта на симпозиуме в рамках Российского национального конгресса "Человек и лекарство" |

|

Третий этап (2 дня): 1 тур — компьютерное тестирование для оценки знаний современных клинических рекомендаций, 2 тур — выполнение врачебных манипуляций в симуляционных условиях для оценки практических умений и навыков; решение ситуационных задач в форме множественных кейсов — для оценки умений решать профессиональные задачи; 3 тур — доклад по итогам проекта на симпозиуме проектов |

||

|

Образовательный результат: Подтверждение готовности к выполнению трудовых функций врача-терапевта первичного звена. Дидактическая цель: Самоподготовка участников и актуализация знаний, умений и навыков, совершенствование профессиональных компетенций, применение творческого подхода для реализации проекта и подготовки к выступлению на симпозиуме |

Содержание заданий определяется государственными требованиями к подготовке врача-терапевта первичного звена. 1 тур: компьютерное тестирование и решение ситуационных задач, размещенных в федеральной базе Методического центра аккредитации специалистов. Количество и виды проверяемых знаний, умений и навыков соответствуют аккредитационным показателям, определяемым Методическим центром аккредитации специалиста (https://fmza.ru/) в соответствии с конкретной квалификацией врача. 2 тур: проверка профессиональных навыков путем выполнения практических действий, в т.ч. с использованием симуляционного оборудования (тренажеров и/или манекенов) и/или с привлечением стандартизированных пациентов (8 минут) 3 тур: устное выступление с кратким докладом по итогам проекта (5 минут) |

Очный этап проводится рамках Российского национального конгресса "Человек и лекарство" на базе Методического аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России (г. Москва, Петроверигский переулок, д. 10, стр. 3). Компьютерное тестирование (80 вопросов, 3 задачи, 60 минут) проводится в системе MedEdTech (https://fmza.ru/). На выполнение практических действий (заданий) каждому участнику отводится не более 8 минут. Результаты оцениваются Экспертной комиссией по стандартному протоколу. Результаты выступления участников на симпозиуме с докладами по итогам их проектов оценивает Президиум симпозиума, состоящий из членов Экспертной комиссии |

|

Награждение победителя и лауреатов Олимпиады. Направление благодарственных писем по месту работы и учебы. Публикация в федеральных и региональных средствах массовой информации, соцсетях статей о результатах Олимпиады и конкретных участников |

||

Как видно из таблицы 2, образовательные результаты Олимпиады запланированы в логике поэтапного совершенствования универсальных и общепрофессиональных компетенций по решению наиболее часто встречающихся профессиональных задач по выполнению трудовых функций врача-терапевта первичного звена4:

— на первом этапе — совершенствование знаний и умений;

— на втором этапе — совершенствование компетенций, включая универсальную компетенцию по разработке и реализации проектов;

— на третьем этапе — оценка готовности к выполнению трудовых функций врача-терапевта первичного звена.

В соответствии с заданными результатами определялась тематика клинических задач первого этапа Олимпиады и тематика проектов второго этапа. Содержание заданий третьего этапа определяется государственными требованиями к подготовке врача-терапевта первичного звена.

Для подготовки к каждому этапу Олимпиады участнику требовалось самостоятельно проработать действующие нормативные документы, изучить порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, клинические рекомендации, провести анализ современных научных публикаций, статистических данных, в т.ч. региональных, рефлексивно использовать собственный профессиональный опыт.

Поскольку Олимпиада ориентирована на совершенствование компетентности врачей в выполнении трудовых функций, то содержание конкурсных задач разрабатывалось в соответствии с реальными профессиональными задачами врачей. Отбор содержания олимпиадных заданий осуществлялся на основе принципа практикоориентированности, предполагающего переход от информационно-рецептивного усвоения теоретических знаний к личностно значимому, способствующему развитию компетенций врача в решении профессиональных задач, что отражено в гипотезе исследования.

Практикоориентированность содержания заданий Олимпиады заключалась в выборе тематики заданий, соответствующих наиболее часто встречающимся профессиональным задачам в работе врача-терапевта участкового — тематика заданий приведена в таблице 2.

Постановка клинических задач первого этапа стимулировала самостоятельную работу участников по поиску необходимой доказательной информации, актуализацию знаний, работу с нормативными источниками, клиническими рекомендациями и литературой, а также рефлексивный анализ собственного опыта.

Постановка задач первого этапа включала:

1. Название темы;

2. Описание клинической ситуации, отвечающее требованиям: 1) реальная жизненная история; 2) многофакторность и сложность; 3) наличие скрытых проблем.

• 1 часть: текстовая, описывающая проблемную ситуация, жалобы пациента, анамнез заболевания, анамнез жизни, объективный статус пациента.

Клинические задачи Олимпиады отличались следующими методическими особенностями:

— Сочетанность патологии. Предлагались задачи, в которых пациент имеет сочетанную патологию (например, дыхательной и сердечно-сосудистой систем; сердечно-сосудистой системы + эндокринная патология и др.);

— Индивидуальные особенности пациента. Для решения задачи необходимо учитывать возрастные особенности пациента или наличие беременности;

— Введение дополнительных условий. Например, участник определил диагноз, выбрал тактику обследования. Далее вводится дополнительное условие — при обследовании выявили…, какая будет Ваша дальнейшая тактика…? Или: участник назначил лечение — выбрал лекарственный препарат. Далее вводится новое условие — у пациента на … день после приема препарата возникло…, какая дальнейшая тактика…? Или: пациенту потребовалась госпитализация и дальше разворачивается новая ситуация, в которой проверяются компетенции врача в условиях стационара.

• 2 часть — дополнительная информация в виде данных лабораторных и инструментальных обследований.

Вторая часть задачи включала:

Диагностирование признаков основного заболевания, сопутствующих заболеваний, осложнений заболеваний, неотложных состояний:

— клинические признаки (данные визуального осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации; симптомы, синдромы, характерные для конкретного заболевания);

— лабораторные признаки (данные физико-химических, биохимических и биологических методов исследования);

— инструментальные признаки (рентгенологические признаки, электрокардиографические признаки и др.).

• 3 часть — задания для участников Олимпиады

К каждой задаче разрабатывалось 5 заданий.

Задания по каждой клинической задаче были ориентированы на критерии оценки решения задачи:

— понимание представленной клинической задачи;

— способ ее решения (тактика);

— обоснование принятого решения;

— предложение альтернативных вариантов.

• 4 часть — рекомендательные (эталонные) ответы к заданиям

Разработчики задач готовили рекомендательные решения (эталонные ответы) с обоснованием оптимального варианта решения, с указанием цитаты из источника и библиографических данных источника, обосновывающего правильность решения.

Примеры клинической задачи Олимпиады и ее рекомендательного решения приведены в Приложении 1.

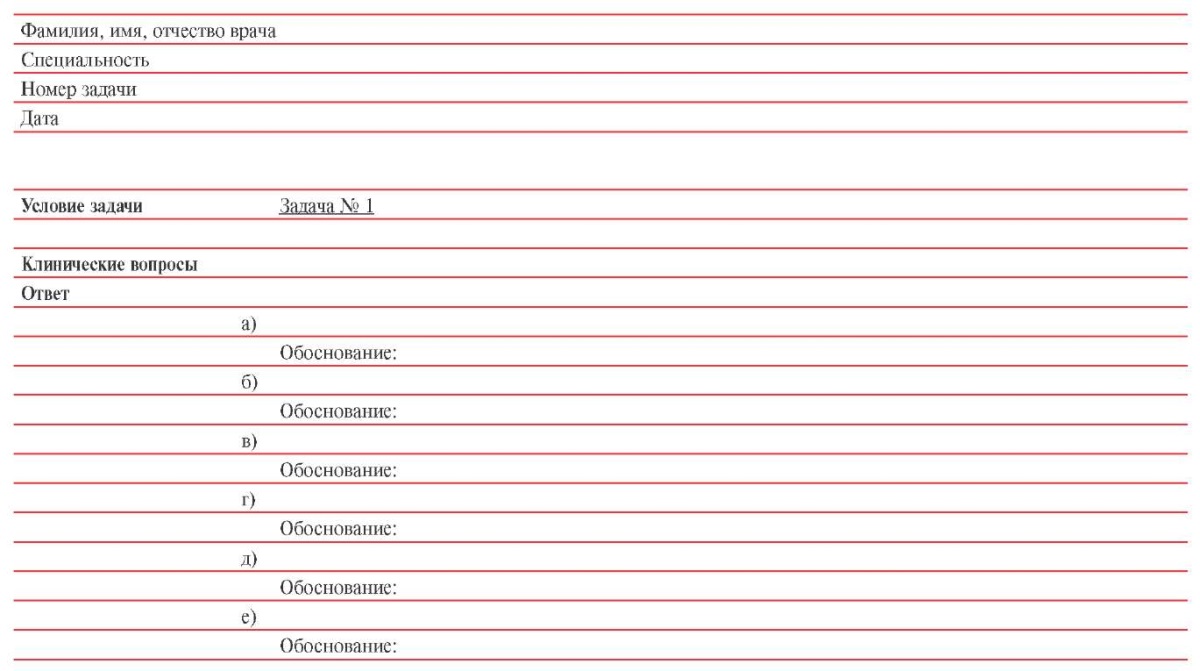

Поскольку первый этап Олимпиады проводился заочно, то все участники представляли решения задач в специально разработанной форме (Приложение 2). Форма для ответов участника соответствовала рекомендациям по обоснованию решения задач.

Ответы оценивались экспертами по заранее разработанным критериям. Важно отметить, что на всех этапах Олимпиады тематика, уровень сложности, требования к решению, критерии оценивания решения заданий и их показатели заранее доводились до сведения участников.

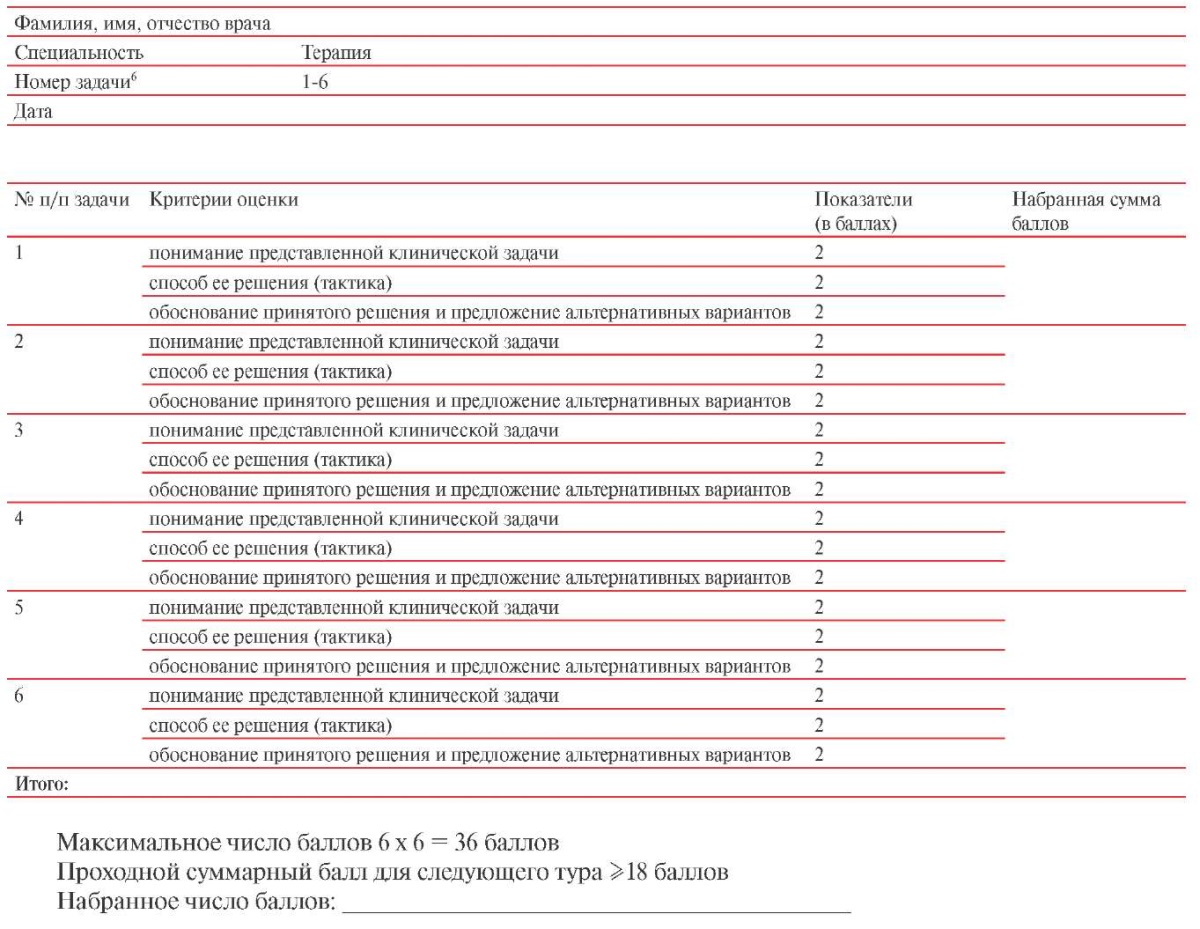

Результаты экспертизы каждой задачи оформлялись в соответствии с установленными критериями (форма для экспертной оценки решения задачи — в Приложении 3).

Было установлено 3 критерия экспертизы решения клинических задач первого этапа Олимпиады:

— понимание клинической задачи;

— выбор наилучшего способа ее решения (тактики);

— обоснование принятого решения и предложение альтернативных вариантов.

Для каждого критерия устанавливались показатели соответствия решения участника критерию в баллах. Участники, набравшие >50% от максимального количества баллов, приглашались на второй этап.

Если на первом этапе Олимпиады для успешного решения клинических задач участнику было необходимо выполнить самостоятельную работу по актуализации и совершенствованию знаний, умений и навыков для решения профессиональных задач, то на втором этапе Олимпиады участникам требовалось повысить свой профессиональный уровень путем совершенствования компетенций (УК-2 — способность разрабатывать, реализовывать проект и управлять им; ОПК-2 — способность применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей)4, предложив собственное решение одной из актуальных проблем практического здравоохранения в регионе.

Содержание проекта должно быть направлено на решение профессиональной проблемы и соответствовать современным требованиям в оказании первичной медико-санитарной помощи. Поэтому, в соответствии с классификацией проектов, разработанной Новиковым А. М. [9], проекты относились к группе практикоориентированных. Структура содержания проекта включала:

– обоснование актуальности и значимости проекта с позиции подготовки врача-терапевта участкового;

– соответствие предлагаемых решений особенностям профессиональной деятельности врача-терапевта;

– оценку профессиональной эффективности проекта;

– обоснованность результатов проекта;

– выводы и практические рекомендации.

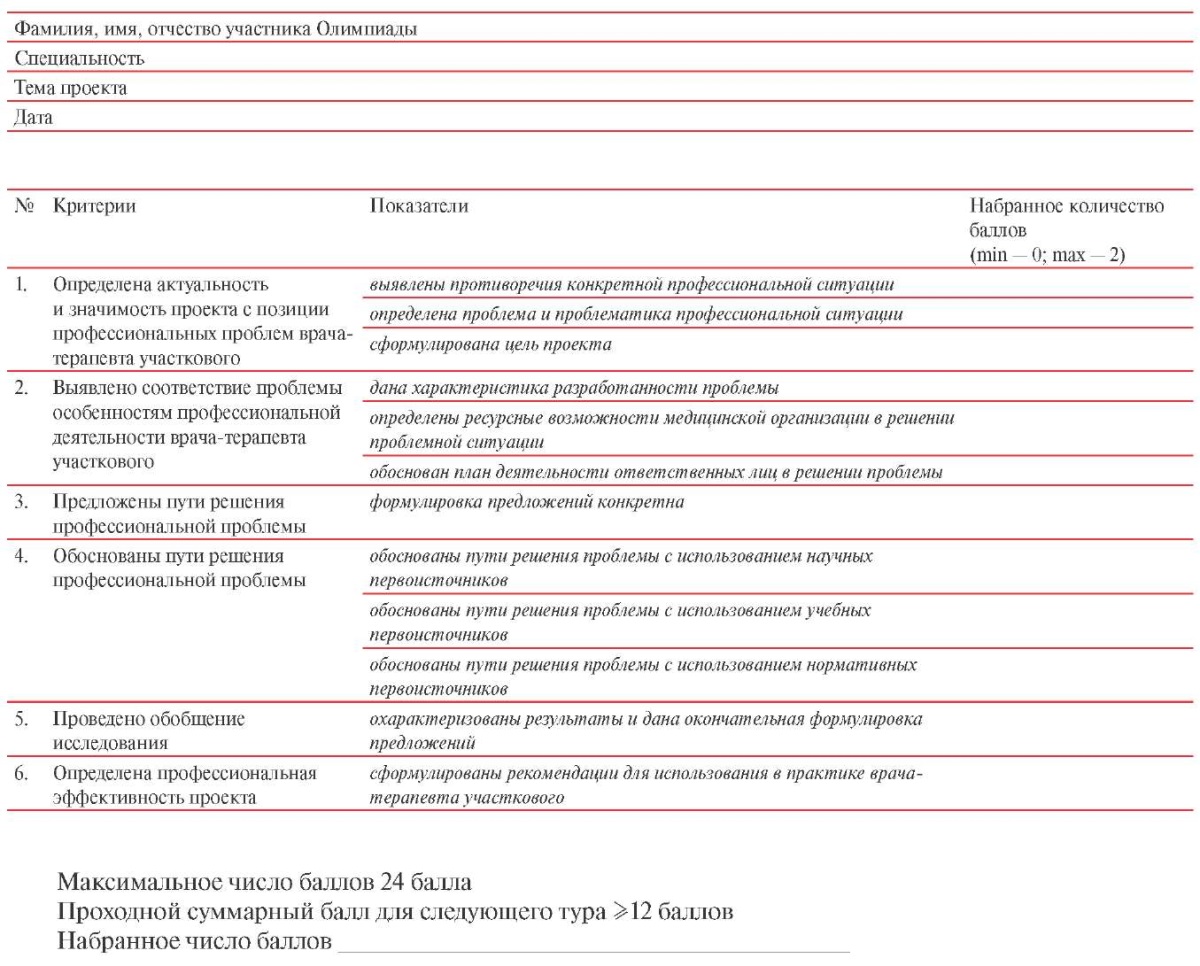

Участникам направлялись методические рекомендации по подготовке проекта в виде структурированного текста объемом до 25 листов формата А4, подготовки выступления и презентации для участия в онлайн конференции, а также инструкцию по подготовке доклада на симпозиум для победителей конкурса проектов. Обязательным условием разработки проекта являлась открытость критериев его оценки как для участников Олимпиады, так и для членов Экспертного совета. Поэтому одновременно до начала разработки проекта всем участникам и экспертам направлялись критерии его оценки и показатели этих критериев, выраженные в баллах (Приложении 4).

Критерии оценки проекта направлены на выявление уровня сформированности следующих умений:

1) определения актуальности и значимости проекта с позиции профессиональных проблем врача-терапевта участкового;

2) выявления соответствия проблемы особенностям профессиональной деятельности врача-терапевта участкового;

3) предложения и обоснования путей решения профессиональной проблемы;

4) обобщения результатов исследования;

5) определения профессиональной эффективности проекта и формулирования рекомендаций для использования в практике врача-терапевта участкового.

Для каждого критерия были конкретизированы показатели его оценивания, например, для критерия 1 требовалось оценить, выявлены ли противоречия конкретной профессиональной ситуации, была ли определена проблема и проблематика профессиональной ситуации, сформулирована ли цель проекта. Выполнение каждого показателя оценивалось в баллах. Участники, набравшие >50% баллов, допускались к защите проекта.

Для выполнения задания участникам было необходимо использовать опыт, приобретенный в практической деятельности. Примеры практикоориентированных проектов, выполненных участниками Олимпиады:

• Проблема 1: Привлечение населения к прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации:

— Проект: Использование стандартизированного опросного листа для повышения выявляемости распространенных офтальмологических заболеваний и рисков их развития (Клемешова А. О., победитель 2024г, г. Новосибирск).

• Проблема 2: Повышение эффективности работы дневных стационаров и помощи на дому:

— Проект: Организация медицинской патронажной бригады, оказывающей профилактические мероприятия на дому у маломобильных граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг (Лебедев В. С., лауреат 2024г, г. Санкт-Петербург).

• Проблема 3: Повышение качества диспансерного наблюдения на терапевтическом участке:

— Проект: Организация дистанционного диспансерного наблюдения маломобильных пациентов в региональных условиях (Исхакова Л. Р., лауреат 2024г, г. Ханты-Мансийск).

Больше информации о проектах участников Олимпиады содержится на официальном сайте Олимпиады. Как отмечает Экспертная комиссия, авторы проектов предлагают интересные и перспективные решения, достойные рассмотрения и внедрения на региональном уровне.

Заключительный этап Олимпиады проводится в рамках Российского национального конгресса "Человек и лекарство". В очной форме на базе Методического аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России.

На этом этапе решались следующие задачи Олимпиады: 1) оценка результативности образовательных достижений на предмет их соответствия квалификационным требованиям врачей; 2) определение Победителя и Лауреатов Олимпиады.

С целью решения задач заключительного этапа было организовано 3 тура:

1 тур: компьютерное тестирование и решение ситуационных задач, размещенных в федеральной базе Методического центра аккредитации специалистов. Количество и виды проверяемых знаний, умений и навыков соответствуют аккредитационным показателям, определяемым Методическим центром аккредитации специалиста (https://fmza.ru/) в соответствии с конкретной квалификацией врача.

2 тур: проверка профессиональных навыков путем выполнения практических действий, в т.ч. с использованием симуляционного оборудования (тренажеров и/или манекенов) и/или с привлечением стандартизированных пациентов.

3 тур: устное выступление с кратким докладом по итогам проекта на симпозиуме Российского национального конгресса "Человек и лекарство".

В 2024г из 37 участников второго этапа были определены 26 победителей второго этапа Олимпиады, 25 приняли участие в заключительном этапе Олимпиады, из них 11 участников были приглашены к участию в симпозиуме "Врачебная мастерская: мнения терапевтов нового поколения", который проводился в рамках VIII Съезда молодых терапевтов Российского национального конгресса "Человек и лекарство"5.

Заключительный этап Олимпиады позволяет провести независимую оценку готовности участников Олимпиады к самостоятельному решению профессиональных задач в соответствии с актуальными нормативными требованиями к квалификации врача-терапевта первичного звена. В связи с тем, что содержание фонда оценочных средств федеральной базы Методического центра аккредитации специалистов ежегодно обновляется более чем на 30%, то успешное выполнение заданий является объективным показателем реализации образовательной функции Олимпиады как вида неформального профессионального образования специалистов.

Важным мотивирующим событием третьего этапа Олимпиады является объявление и награждение в торжественной обстановке победителя и лауреатов Олимпиады. Ежегодно дипломы лауреатов и победителей вручает директор ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России академик РАН Драпкина О. М. С целью организации поддержки финалистов Олимпиады по месту работы и учебы направляются благодарственные письма. Ход и итоги Олимпиады широко освещаются в средствах массовой информации, на официальных сайтах и в медиаканалах организаторов Олимпиады.

Третий критерий результативности проведения Олимпиады — развитие потребности в непрерывном профессиональном самосовершенствовании оценивался по самоотчетам участников заключительного этапа.

Для сбора информации о развитии потребности в непрерывном профессиональном самосовершенствовании проведен опрос 57 участников заключительного этапа всех лет проведения Олимпиады, по итогам получено 11 заполненных анкет от финалистов 2021-2024гг (19% от общего числа финалистов за 5 лет), 4 человека дважды принимали участие в Олимпиаде. Более активный отклик был получен от недавних участников: анкеты заполнили 9 участников, признанных лауреатами Олимпиады в 2024г (36% от всех финалистов 2024г), 4 — 2022г, по одному 2022 и 2021гг.

Собранные в ходе опроса данные релевантны целям исследования и в необходимом объеме репрезентуют изучаемую аудиторию: в количественном отношении результаты опроса представляют мнение трети участников заключительного этапа, наибольшее количество ответивших имеют актуальный опыт — это важный момент в условиях постоянного организационного и методического совершенствования Олимпиады. Только одна участница имеет опыт участия в олимпиадах (непрофильная олимпиада по немецкому языку), у остальных ответивших такого опыта нет, это увеличивает ценность ответов участников, поскольку уменьшает количество факторов, влияющих на отмечаемые участниками изменения.

Анкета включала вопрос о значимости опыта участия в Олимпиаде: "Какое значение имело для вас участие в Олимпиаде? Выберите утверждения, которые характеризуют изменения в вашей профессиональной деятельности и профессиональном развитии, которые произошли под влиянием вашего участия в Олимпиаде". Участники могли выбрать несколько ответов из предлагаемого перечня возможных изменений, характеризующих профессиональное развитие в профессионально-компетентностной, волевой и эмоционально-нравственной сферах. Результаты опроса представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты опроса участников заключительного этапа Олимпиады

об изменениях в профессиональном развитии,

произошедших под влиянием участия в Олимпиаде

|

Область изменений |

Утверждения, характеризующие изменения в профессиональной деятельности и профессиональном развитии, которые произошли под влиянием участия в Олимпиаде |

Количество выборов утверждения |

|

Мотивация к профессиональной деятельности (волевая сфера) |

• отмечаю повышение интереса к профессии; |

4 |

|

• применяю творческий подход в профессиональной деятельности |

4 |

|

|

Импульс для профессионального развития (волевая сфера, профессионально- |

• уделяю больше времени самообразованию; |

8 |

|

• поступил(а) на курс повышения квалификации |

3 |

|

|

Эффективность профессиональной деятельности (профессионально-компетентностная сфера, эмоционально-нравственная) |

• быстрее и точнее нахожу необходимую информацию для решения профессиональных задач; |

3 |

|

• отмечаю, что стал(а) организованней; |

2 |

|

|

• чувствую себя увереннее в решении трудных профессиональных задач; |

5

|

|

|

• участие в Олимпиаде помогло мне оценить мои профессиональные достижения |

9 |

|

|

Нетворкинг (эмоционально-нравственная сфера) |

• расширился круг профессиональных контактов |

6 |

|

• с интересом ознакомился с проектами других участников |

10 |

Все опрошенные отмечают изменения в своей профессиональной деятельности и профессиональном развитии, произошедшие под влиянием Олимпиады. Наибольший эффект по их оценкам проявляется в повышении эффективности профессиональной деятельности — наибольшее количество выборов для этого блока утверждений (19). Польза от развития сотрудничества, приобретения новых полезных контактов, знакомства с проектами других участников второй по значимости результат Олимпиады по оценкам участников (16 выборов). Участие в Олимпиаде дает серьезный импульс для дальнейшего профессионального развития участников (11 выборов), большинство опрошенных начали уделять больше времени самообразованию, трое поступили на курс повышения квалификации.

Комментарии участников опроса подтверждают формирование потребности в непрерывном профессиональном самосовершенствовании под влиянием Олимпиады:

"Повысила категорию, внедрила разработанную в рамках олимпиадного проекта программу школ для пациентов в условиях отделения".

"Благодаря подготовке к каждому из этапов Олимпиады значительно "освежила" свои знания, что в последующем, бесспорно, ощутила в работе с пациентами! Осознание того, что я, врач-терапевт участковый из маленького города, прошла все этапы Олимпиады и была приглашена на конгресс, безусловно стимулирует на дальнейшее обучение, и стремление реализовать себя как качественного, значимого специалиста".

Участники высоко оценили значимость выполнения заданий Олимпиады для своего профессионального развития. Ответы участников на открытый вопрос "Почему опыт выполнения заданий Олимпиады был важен для вашего профессионального развития?" можно сгруппировать следующим образом:

1) необходимость актуализации знаний для решения олимпиадных задач:

"Решение клинических задач повышает уровень подготовки врача, его профессионализм";

"Необходимо было вспомнить большой объем информации, изучить новую литературу";

2) потребность изучить новый материал для подготовки к Олимпиаде:

"Необходимо было изучить новые исследования по заданным темам, увидеть применимость теоретических знаний на практике";

"Узнал много нового, получил много новой информации";

"Для решения клинических задач потребовалось изучение современных клинических рекомендаций и актуальных нормативных документов по терапии";

"Интересные клинические задачи, для решения которых ищешь самую актуальную информацию о клинических исследованиях. Полезны ответы на задачи — это бесценный опыт";

3) получение нового профессионального опыта:

"Получил опыт выступления, совершенствование практических навыков";

"Презентация проектов на третьем этапе стимулирует на дальнейший карьерный рост, прививает интерес к научным исследованиям".

Таким образом, результативность проведения Олимпиады соответствует всем трем установленным критериям:

1. В ходе подготовки и выполнения заданий Олимпиады участники совершенствуют свои профессиональные компетенции в решении профессиональных задач: об этом свидетельствуют оценки Экспертной комиссии при подведении итогов Олимпиады. Объективная независимая оценка высоких результатов участников заключительного этапа Олимпиады в решении профессиональных задач подтверждается успешным прохождением ими аккредитационного тестирования.

2. Количество участников Олимпиады за 5 лет ее проведения увеличилось в 3 раза.

3. Участники заключительного этапа фиксируют в своих отчетах развитие потребности в непрерывном профессиональном самосовершенствовании и подтверждают изменения в своей профессиональной деятельности, свидетельствующие об их профессиональном росте под влиянием опыта участия в Олимпиаде.

Гипотеза исследования подтверждена — организация и проведение Олимпиады как вида неформального образования создает условия для самостоятельного совершенствования компетенций участников по решению профессиональных задач, содействует их профессиональному росту, обеспечивает достижение запланированных образовательных результатов при условии применения технологического подхода, обеспечивающего системность, целостность и логичность в планировании Олимпиады, отбора содержания олимпиадных заданий в соответствии с поставленными целями на основе принципа практикоориентированности.

Достигнутые за 5 лет проведения Олимпиады результаты и рост интереса молодых врачей к участию в Олимпиаде позволяет предложить направления дальнейшего совершенствования и развития Олимпиады как вида неформального образования для работающих специалистов.

Заключение

С позиции системного и компетентностного подходов выявлено, что к методическим особенностям Олимпиады как вида неформального образования относятся:

— практикоориентированные цели Олимпиады, выраженные в совершенствовании знаний, умений и навыков, компетенций участников в решении профессиональных задач врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей);

— содержание олимпиадных заданий, разрабатываемых на основе принципов взаимосвязи теории и практики; соответствия заданий и реальных проблемных ситуаций в практике врача-терапевта, обеспечивающих переход от информационно-рецептивного усвоения теоретических знаний к личностно значимому формированию мировоззрения врача, созданию предпосылок для повышения эффективности выполнения трудовых функций врачей-терапевтов участковых и врачей общей практики (семейных врачей);

— решение олимпиадных заданий содействует активной самостоятельной деятельности ее участников по освоению знаний современных нормативных документов, клинических рекомендаций, стандартов медицинской помощи, обеспечивающих безошибочное выполнение трудовых функций, что создает условия для придания процессу Олимпиады личностно-ориентированного характера;

— процесс организации и проведения Олимпиады осуществляется на основе принципа технологичности процесса, который обеспечивает логичность, непрерывность, последовательность и эффективность процессов формирования знаний, умений и навыков, и развития личности врача;

— результативность Олимпиады выражается в совершенствовании профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в области профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической и управленческой деятельности врача-терапевта первичного звена.

Систематизация опыта проведения Олимпиады и анализ обратной связи, полученной от финалистов в ходе проведения Олимпиады и по итогам опроса 2024г, позволяет определить направления дальнейшего развития Олимпиады с целью повышения значимости и вклада такого вида неформального образования в развитие непрерывного медицинского образования специалистов здравоохранения:

1. Необходимо увеличивать масштаб Олимпиады для вовлечения большего числа молодых врачей, поскольку такой вид неформального профессионального образования эффективно повышает профессиональную компетентность и на длительный срок (в исследовании зафиксировано сохранение эффекта в течение более трех лет) мотивирует участников к профессиональному развитию.

2. Для обеспечения широкого информирования потенциальных участников Олимпиады и обеспечения организационной поддержки участия молодых специалистов необходимо повысить информированность руководителей региональных органов управления здравоохранения и руководителей медицинских организаций о результативности и ценности Олимпиады как вида неформального профессионального образования — в результате самостоятельной работы участник повышает свою профессиональную компетенцию без отрыва от работы на материале основных профессиональных задач.

3. Необходимо разработать методологию "постолимпиадного" сопровождения: тренировочные программы для подготовки выбывших участников на материале заданий прошлых лет, организация сопровождения в реализации проектов, поиск наставников по запросам победителей и лауреатов Олимпиады.

4. Актуализировать программы повышения квалификации по медицинской педагогике для преподавателей терапевтических кафедр, включив в тему изучения видов неформального профессионального образования теоретические и практические наработки, полученные в результате настоящего исследования на материале организации Олимпиады.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Приложения

Приложение 1. Пример клинической задачи первого этапа и ее рекомендательного решения (автор — Гиляревский С. Р.)

Пример задачи первого этапа

"Пациент 65 лет. Три года назад перенес инфаркт миокарда нижней локализации, выполнено стентирование правой коронарной артерии стентом с лекарственным покрытием. Приступов стенокардии нет. Отмечает одышку при умеренно быстрой ходьбе и боли в икроножных мышцах при ходьбе. Имеется хронический обструктивный бронхит с редкими обострениями. Курит около 10 сигарет в день в течение 40 лет. ХС ЛНП 1,65 ммоль/л. АД стабильно на уровне 140/85 мм рт.ст. Синусовый ритм, ЧСС 65 уд./мин. Имеется атеросклероз сосудов нижних конечностей, симптомы "перемежающейся хромоты". Сахарного диабета нет. Индекс массы тела 24 кг/м². По данным ЭхоКГ: ФВ ЛЖ 58%, размеры полостей сердца в норме.

Терапия:

- Метопролола сукцинат 100 мг 1 раз/сут.

- Рамиприл 10 мг 1 раз/сут.

- Аспирин в кишечнорастворимой оболочке 100 мг/сут.

- Розувастатин 20 мг 1 раз/сут.

- Пантопарзол 40 мг 1 раз/сут.

Клинические вопросы:

Нужно ли усовершенствовать лекарственную терапию, если вы считаете целесообразным ее усовершенствование, предложите для каждого из следующих классов:

а) средства для блокады ренин-ангиотензиновой системы;

б) дополнительные антигипертензивные средства;

в) средства, блокирующие β-адренорецепторы;

г) гипотензивные средства;

д) антитромботические средства;

е) ингибиторы протонного насоса.

Инструкция:

Если вы считаете обоснованным изменение/добавление терапии, то конкретно укажите, какой препараты вы отменяете и какие назначаете.

Для каждого решения, по возможности, укажите источник доказательной информации, на котором вы основывали свое клиническое решение об изменении терапии.

Кроме того, постарайтесь для каждого изменения терапии кратко обосновать свои клинические рассуждения, которые привели к соответствующему решению об изменении/добавлении терапии".

Пример рекомендательного решения задачи первого этапа

Клинические вопросы:

Нужно ли усовершенствовать лекарственную терапию, если вы считаете целесообразным ее усовершенствование предложите для каждого из следующих классов:

а) средства для блокады ренин-ангиотензиновой системы: изменять не нужно. В ходе выполнения исследования HOPE прием рамиприла по сравнению с плацебо приводил к статистически значимому снижению риска развития осложнений ССЗ.

б) дополнительные антигипертензивные средства с целью снижения АД до целевого уровня <130/80 мм рт.ст.: вопрос о дополнительном снижении АД в таком случае неоднозначен. С одной стороны, в соответствии с современными рекомендациями у больных с ИБС и АГ целесообразно снижать АД до уровня <130/80 мм рт.ст., но с другой стороны, результаты вторичного анализа исследования SPRINT позволяют предположить, что снижение АД до целевого уровня <120 мм рт.ст. сопровождается увеличением риска развития тяжелых осложнений ССЗ более чем в 10 раз (Scarpa J, et al. JAMA Netw Open 2019;2(3):e190005. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.0005). Так что в таком случае лучше придерживаться более консервативного подхода к снижению АД, по крайней мере до тех пор, пока больной не откажется от курения.

в) средства блокирующие β-адренорецепторы: в ходе выполнения исследования BLOCK COPD (Beta-Blockers for the Prevention of Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (Dransfield MT, et al. N Engl J Med. 2019;381(24):2304-14. doi: 10.1056/NEJMoa1908142) недавно были получены данные о том, что применение метопролола по сравнению у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) приводит к увеличению риска развития тяжелых и очень тяжелых осложнений ХОБЛ. Таким образом, в таком случае, по-видимому, лучше испробовать в терапии более селективный β-блокатор бисопролол. Кроме того, с учетом сроков после инфаркта миокарда в отсутствие стенокардии можно обсудить вопрос о прекращении приема β-блокаторов.

г) гиполипидемические средства: с учетом высокого риска развития осложнений ССЗ (в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда, наличие заболевания периферических артерий) в соответствии с последним вариантом европейских рекомендаций по лечению дислипидемии в таких случаях показано снижение ХС ЛНП до целевого уровня <1,4 ммоль/л. В связи с этим представляется обоснованным добавление к статинам эзетимиба по 10 мг 1 раз в сутки.

д) антитромботические средства: учитывая наличие у больного заболевания периферических артерий с клиническими проявлениями, представляется обоснованным сочетанный прием аспирина и ривароксабана по 2,5 мг 2 раза в сутки. Такая тактика основывается на результатах исследования COMPASS, в ходе выполнения сочетанный прием аспирина и ривароксабана по 2,5 мг 2 раза в сутки приводил к снижению риска ампутаций конечностей (с 2% до 1%).

е) ингибиторы протонного насоса: результаты исследования COMPASS позволяют предполагать, что применение пантопразола по сравнению с плацебо неэффективно для снижения риска развития осложнений заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у больных, применяющих аспирин, ривароксабан или их сочетание, а показатель NNT для предотвращения 1 кровотечения из ЖКТ достигает 1000 в год или 1700 в течение 3 лет.

Приложение 2. Форма для решения клинических задач первого этапа Олимпиады

Первый этап

Решение ситуационных задач

Приложение 3. Форма для экспертной оценки решения задачи

Форма 2

Приложение 4. Форма для экспертизы проектов

Второй этап

Конкурсный проект

1. Федеральный закон от 04.08.2023 № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

2. Шнайдер И. Р. Педагогические условия обеспечения качества обучения студентов экстерната в вузе: дис. … канд. пед. наук. — Ставрополь, 2004. — 180 с.

3. Официальный сайт V Всероссийской олимпиады врачей-терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) и интернис¬тов в рамках Российского национального конгресса "Человек и лекарство" https://chelovekilekarstvo.ru/program/v-sezd-molodyh-terapevtov/vserossijskaya-olimpiada-vrachej-terapevtov/.

4. Рекомендуемая основная профессиональная образовательная программа высшего образования — программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия. Утверждена Ученым советом ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России 07.06.2023. Официальный сайт ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России. https://gnicpm.ru/wp-content/uploads/2023/05/opop-ordinatura-terapiya_22.06.2023.pdf.

5. Официальный сайт Российского национального конгресса "Человек и лекарство" https://chelovekilekarstvo.ru/congress/about/.

6. Номер задачи соответствует порядковому номеру ее размещения на сайте

Список литературы

1. Касаткина Н. С. Студенческая олимпиада как фактор раз вития профессиональных компетенций будущего педагога. Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IX Международной научной конференции, Самара, 20-23 сентября 2016 года. Самара: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство АСГАРД", 2016. 82 с. ISBN: 978-5-99057884-5. EDN WLIBKH.

2. Штерензон В. А. Профессиональные конкурсы и олимпиады как инновационная форма САПР-компетентностной подготовки бакалавров. Педагогика профессионального образования. 2017;(4):75-7.

3. Абубакирова М. И., Вербицкая Н. О. Компетентностная модель инновационного специалиста в трехмерной оценке работодателей, магистрантов и преподавателей современного российского технического вуза. Фундаментальные исследования. 2014;(5), часть 4:834-9.

4. Астанина С. Ю., Драпкина О. М., Шепель Р. Н. Взаимосвязь качества подготовки врачей-терапевтов и содержания образовательных программ. Самарский научный вестник. 2022;11(1):265-71. doi:10.55355/snv2022111301.

5. Астанина С. Ю., Шепель Р. Н., Драпкина О. М. Преемственность разных уровней медицинского образования в подготовке врачей к первичной медико-санитарной помощи (профилактический аспект). Самарский научный вестник. 2023;12(1):235-43. doi:10.55355/snv2023121301.

6. Новиков А. М. Об образовательной деятельности обучающегося. Журнал "Специалист", 2010;(11):2-20.

7. Вахитова Г. Х. Олимпиада как фактор формирования профессиональных компетенций студентов — будущих педагогов. Студенческая предметная олимпиада: традиции — опыт — перспективы: Коллективная монография. Под общей редакцией д-ра пед. наук О. Е. Елькиной. Новокузнецк: Издательство КузГПА, 2012. cc. 38-51.

8. Зицер Д. Практическая педагогика: азбука неформального образования. СПб.: "Просвещение", 2007. 287 с.

9. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. М.: СИНТЕГ. 2007. 668 с.

10. Шестак Н. В., Астанина С. Ю., Чмыхова Е. В. Андрагогика и дополнительное профессиональное образование: Монография. М.: Изд-во СГУ, 2008. 201 с. ISBN: 978-5-8323-0542-4.

Об авторах

С. Ю. АстанинаРоссия

Астанина С. Ю. — к.пед.н., доцент, с.н.с. отдела научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи, руководитель Методического аккредитационно-симуляционного центра, зав. кафедрой медицинской педагогики Института профессионального образования и аккредитации.

Москва

С. А. Бернс

Россия

Д.м.н., профессор кафедры терапии и общей врачебной практики института профессионального образования и аккредитации.

Москва

С. Р. Гиляревский

Россия

В.н.с., руководитель центра кардиологии, Российский геронтологический научно-клинический центр.

Москва

В. В. Горбань

Россия

Д.м.н., зав. кафедрой поликлинической терапии с курсом ОВП (семейной медицины).

Краснодар

И. В. Друк

Россия

Д.м.н., доцент, зав. кафедрой внутренних болезней и семейной медицины ДПО.

Омск

О. Н. Джиоева

Россия

Д.м.н., доцент, директор института профессионального образования и аккредитации, в.н.с. отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения, профессор кафедры терапии и профилактической медицины.

Москва

В. В. Кашталап

Россия

Д.м.н., профессор, зав. отделом клинической кардиологии.

Кемерово

А. И. Чесникова

Россия

Д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней № 1.

Ростов-на- Дону

Е. В. Чмыхова

Россия

К.социол.н., доцент кафедры медицинской педагогики.

Москва

Н. Л. Шапорова

Россия

Д.м.н., профессор, декан факультета послевузовского образования, зав. кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины).

Санкт- Петербург

Р. Н. Шепель

Россия

К.м.н., зам. директора по перспективному развитию медицинской деятельности, руководитель отдела научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи, в.н.с. отдела научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения, доцент кафедры терапии и профилактической медицины ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" Минздрава России.

Москва

И. С. Явелов

Россия

Явелов И. С. — Д.м.н., руководитель отдела фундаментальных и клинических проблем тромбоза при неинфекционных заболеваниях.

Москва

О. М. Драпкина

Россия

Академик РАН, д.м.н., профессор, директор, главный внештатный специалист по терапии и общемедицинской практике Минздрава России, зав. кафедрой терапии и профилактической медицины ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" Минздрава России.

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Астанина С.Ю., Бернс С.А., Гиляревский С.Р., Горбань В.В., Друк И.В., Джиоева О.Н., Кашталап В.В., Чесникова А.И., Чмыхова Е.В., Шапорова Н.Л., Шепель Р.Н., Явелов И.С., Драпкина О.М. Методические особенности проведения олимпиады врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и интернистов как вида неформального образования. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(2S):4151. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4151. EDN: LDNQSA

For citation:

Astanina S.Yu., Berns S.A., Gilyarevsky S.R., Gorban V.V., Druk I.V., Dzhioeva O.N., Kashtalap V.V., Chesnikova A.I., Chmykhova E.V., Shaporova N.L., Shepel R.N., Yavelov I.S., Drapkina O.M. Methodological characteristics of the academic competition for general practitioners, family doctors and internists as a type of informal education. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(2S):4151. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4151. EDN: LDNQSA

JATS XML