Перейти к:

Первый опыт имплантации биорезорбируемого стента нового поколения молодому пациенту с ишемической болезнью сердца. Клинический случай

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4196

EDN: IRDBXN

Аннотация

Имплантация стента с лекарственным покрытием в область гемодинамически значимого поражения коронарной артерии — общепризнанный повсеместно распространенный метод лечения ишемической болезни сердца (ИБС). Однако присутствие ригидного металлического каркаса в просвете артерии сопряжено с нарушением биомеханики сосудистого русла и неоинтимальной пролиферацией в ответ на наличие инородного материала. Данные процессы могут привести к рестенозу и/или позднему тромбозу имплантированного стента, и, как следствие, к возобновлению клинической симптоматики ИБС, а также к развитию неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Один из вариантов решения вышеназванных проблем — имплантация биорезорбируемых стентов. Данная методика уже имеет доказательную базу и все шире внедряется в рутинную клиническую практику в определенных группах пациентов при соблюдении технических особенностей процедуры имплантации. В статье представлен клинический случай успешной баллонной ангиопластики и стентирования правой коронарной артерии биорезорбируемым стентом нового поколения у молодого пациента с ИБС.

Ключевые слова

Для цитирования:

Васильев Д.К., Араблинский Н.А., Шукуров Ф.Б., Фещенко Д.А., Талиуридзе М.Т., Шаноян А.С. Первый опыт имплантации биорезорбируемого стента нового поколения молодому пациенту с ишемической болезнью сердца. Клинический случай. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(9):4196. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4196. EDN: IRDBXN

For citation:

Vasiliev D.K., Arablinsky N.A., Shukurov F.B., Feshchenko D.A., Taliuridze M.T., Shanoyan А.S. First experience of implantation of a new-generation bioresorbable stent in a young patient with coronary artery disease: a case report. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(9):4196. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4196. EDN: IRDBXN

Введение

Наиболее широко распространенным методом реваскуляризации коронарных артерий (КА) при ишемической болезни сердца (ИБС) служит баллонная ангиопластика и стентирование с использованием стентов с лекарственным покрытием (СЛП) [1]. Однако при всей доказанной эффективности наличие постоянной металлической конструкции стента в КА имеет свои недостатки. В первую очередь это относится к нарушениям биомеханики артерии и вазомоторной дисфункции ввиду возникновения ригидного участка в сосудистом русле [2]. Во-вторых, несмотря на выделение цитостатического лекарственного компонента, наличие инородной конструкции вызывает иммунный ответ и вялотекущее воспаление в области имплантации стента, что может приводить к неоинтимальной гиперплазии и неоатеросклерозу [3]. Несмотря на постоянное совершенствование платформ коронарных стентов, проблема неоатеросклероза, рестеноза, раннего и позднего тромбоза стентов сохраняется до сих пор, что инициирует поиск новых эффективных и безопасных методов эндоваскулярной реваскуляризации миокарда.

Преодолением вышеназванных недостатков СЛП отчасти стало применение биорезорбируемых стентов — биорезорбируемых скаффолдов (БРС), разработка которых стартовала в 1990-х гг. Большинство платформ БРС основано на поддерживающем каркасе из соединений молочной кислоты, которые постепенно деградируют за счет гидролиза до мономеров и олигомеров, метаболизирующихся в организме [4]. На этот поддерживающий каркас, как и у СЛП, нанесено лекарственное покрытие на основе цитостатических препаратов, препятствующих неоинтимальной пролиферации и, соответственно, рестенозу. Таким образом, БРС обеспечивают сходный с СЛП функционал при лечении стенозирующих поражений КА: реваскуляризацию пораженного сегмента за счет восстановления просвета и долгосрочную поддержку проходимости целевой КА; стент обладает достаточной радиальной устойчивостью и устойчивостью к излому. БРС имеют ряд преимуществ: практически отсутствует отрицательное ремоделирование КА; за счет постепенной резорбции в стентированном участке восстанавливается пульсовая вазомоторная активность; стент биосовместим и не вызывает хронического воспаления в месте имплантации; потенциально могут быть снижены сроки двойной антиагрегантной терапии, что критически важно при наличии у пациента склонности к геморрагическим осложнениям; БРС также могут быть использованы при наличии аллергических реакций на металл, который содержится в СЛП.

К сожалению, несмотря на ряд сильных сторон, первые клинические исследования БРС 1 поколения выявили ряд недостатков их использования в рутинной клинической практике [5]. При толщине балок СЛП в 100 микрон, толщина балок БРС 1 поколения составляла ~160 микрон, что приводило к сужению площади просвета артерии и тромбозу, особенно при неправильном измерении диаметра КА без методов внутрисосудистой визуализации. Наличие кальциноза в области имплантации также накладывало определенные ограничения использования БРС. Поскольку соединения молочной кислоты, очевидно, имеют меньшую радиальную и продольную устойчивость по сравнению со СЛП, наличие кальциноза часто приводило к деформации, надлому и неадекватной аппозиции БРС. Данные состояния приводили к недостаточному местному выделению лекарственного вещества, что в долгосрочной перспективе ассоциировалось с рестенозом и неблагоприятными клиническими исходами. Использование внутрисосудистых методов визуализации для точной оценки морфологии атеросклеротической бляшки, длины поражения и истинного диаметра артерии помогло преодолеть ряд вышеперечисленных ограничений.

В соответствии с современными данными применение БРС в настоящее время оправдано у молодых пациентов с высокой ожидаемой продолжительностью жизни при лечении стенотических поражений КА диаметром >2,5 мм типа А и В [6]. Также немаловажными факторами в пользу выбора БРС являются наличие у пациента сахарного диабета (СД) 2 типа, который является предиктором развития рестеноза СЛП; необходимость укороченных сроков двойной антиагрегантной терапии; наличие аллергии на металл, а также ситуации, когда необходимо избежать полной "металлизации" артерии СЛП. Имплантация БРС обязательно должна осуществляться под контролем внутрисосудистой визуализации с предварительной адекватной подготовкой зоны имплантации и постдилатации для достижения максимальной аппозиции.

Динамическое совершенствование платформы БРС и вышеперечисленные их преимущества по сравнению со СЛП, равно как и результаты активно публикующихся свежих исследований по использованию БРС нового поколения с тонким каркасом и, соответственно, более низкой тромбогенностью, дают позитивный прогноз на расширение использования данной технологии в рутинной практике. Ниже представлен первый опыт ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России по успешной имплантации БРС у молодого пациента с ИБС и гемодинамически значимым поражением правой КА (ПКА) под контролем оптической когерентной томографии (ОКТ) и внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ).

Клинический случай

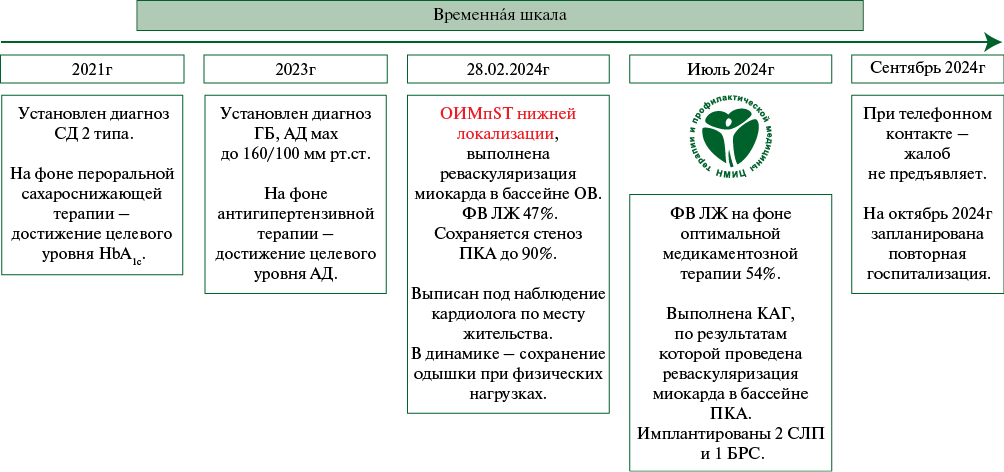

Информация о пациенте. Пациент В., 49 лет, был госпитализирован в отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России в июле 2024г. Пациент предъявлял жалобы на одышку при физических нагрузках, эквивалентных подъему по лестнице на 2-й этаж, купирующуюся самостоятельно в покое в течение 2-3 мин. Из анамнеза заболевания известно: с 2021г установлен диагноз СД 2 типа, на фоне пероральной сахароснижающей терапии гликлазидом и дапаглифлозином — достижение целевых значений гликированного гемоглобина (HbA1c). С 2023г — гипертоническая болезнь с максимальным повышением артериального давления до 160/100 мм рт.ст., на фоне приема антигипертензивной терапии — достижение целевых значений артериального давления. 28.02.2024 без предшествующих ангинозных болей и/или одышки пациент перенес острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST нижней стенки левого желудочка (ЛЖ); по данным коронарной ангиографии (КАГ) выявлены: острый тромбоз огибающей ветви (ОВ), стеноз ПКА 90%. Проведена тромбоэкстракция и стентирование ОВ левой КА СЛП. По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) тогда же отмечалось снижение фракции выброса (ФВ) ЛЖ до 47%, зоны гипокинезии нижней и боковой локализации. Пациент был выписан под наблюдение кардиолога по месту жительства и в динамике отмечал одышку при физических нагрузках, в связи с чем, учитывая наличие значимого стеноза ПКА, была рекомендована плановая реваскуляризация миокарда в бассейне ПКА (рисунок 1).

Из анамнеза жизни известно, что до 2024г пациент курил по 1 пачке сигарет в день на протяжении 35 лет. Семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям не отягощен. Аллергологический анамнез не отягощен. На момент госпитализации регулярно принимал: ацетилсалициловую кислоту 100 мг/сут., тикагрелор 180 мг/сут., метопролола сукцинат 50 мг/сут., валсартан+сакубитрил 50 мг/сут., спиронолактон 25 мг/сут., аторвастатин 80 мг/сут., дапаглифлозин 10 мг/сут., гликлазид 60 мг/сут.

При проведении предоперационного обследования: в общем анализе крови — без патологических отклонений; в биохимическом анализе крови: креатинин 70 мкмоль/л, расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) =105 мл/мин/1,73 м2, повышение холестерина липопротеинов низкой плотности до 2,01 ммоль/л, триглицеридов до 1,83 ммоль/л; в общем анализе мочи — глюкоза 28 ммоль/л, белок 0,86 г/л. По данным ЭКГ: синусовый ритм с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 65 уд./мин, горизонтальное положение электрической оси сердца. По данным ЭхоКГ: уплотнение аорты, створок аортального клапана; камеры сердца не расширены; гипертрофия миокарда ЛЖ до 1,2 см; ФВ ЛЖ 54%, зон нарушенной локальной сократимости не выявлено; без значимой клапанной патологии.

На основании данных жалоб, анамнеза, физикального и инструментального обследований был выставлен предварительный диагноз:

Основное заболевание: ИБС: стенокардия напряжения III функционального класса. Постинфарктный кардиосклероз (инфаркт миокарда нижней локализации от 28.02.2024г). Баллонная ангиопластика со стентированием ОВ от 28.02.2024г.

Осложнение основного заболевания: Хроническая сердечная недостаточность с восстановленной ФВ ЛЖ, 2А стадии, III функционального класса по NYHA (New York Heart Association).

Фоновые заболевания: Гипертоническая болезнь III стадии, контролируемая артериальная гипертония, риск сердечно-сосудистых осложнений — 4. Гиперлипидемия 2б типа. СД 2 типа, целевой уровень HbA1c <7,5%. Атеросклероз аорты, КА.

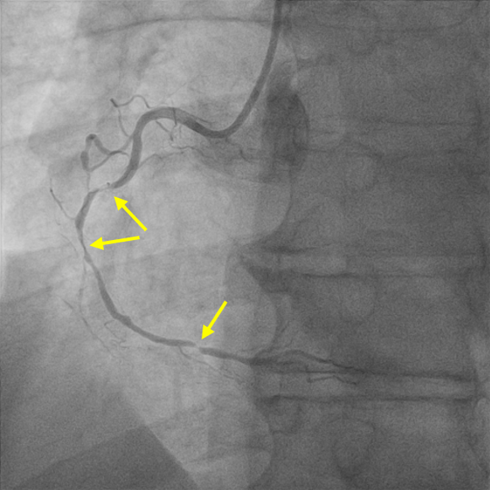

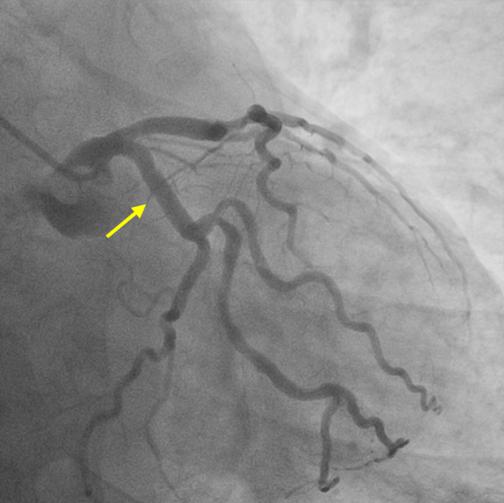

Медицинские вмешательства. По результатам КАГ, выполненной через правый лучевой доступ подтверждено диффузное поражение ПКА со стенозированием в среднем и дистальном сегментах до 90% (рисунок 2). Гемодинамически значимого поражения в системе левой КА не выявлено, ранее имплантированный стент проходим, без признаков рестеноза и тромбоза (рисунок 3). Учитывая сохранение клинической симптоматики ИБС и данные КАГ, было принято решение о выполнении эндоваскулярной реваскуляризации миокарда в бассейне ПКА.

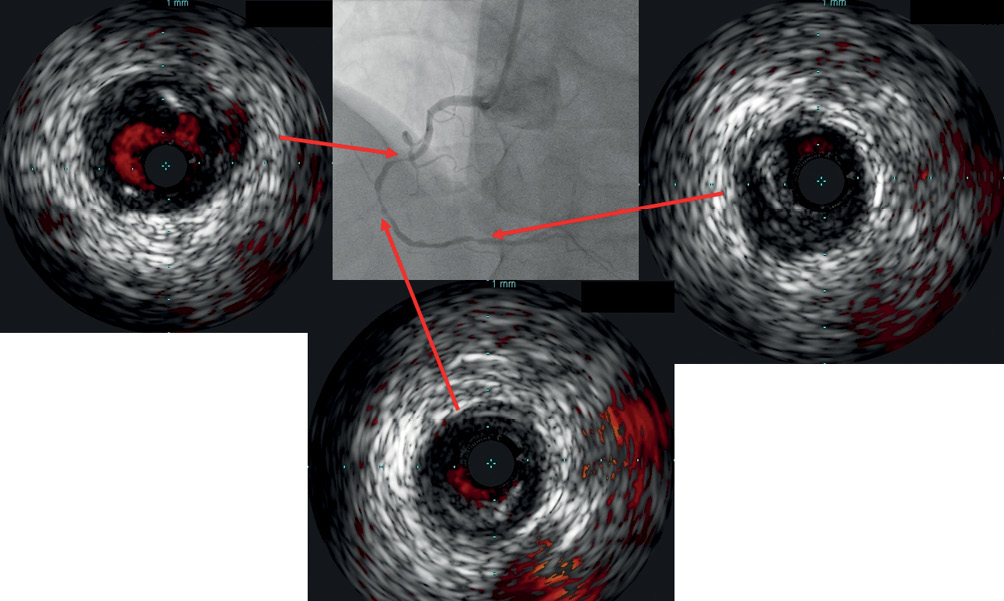

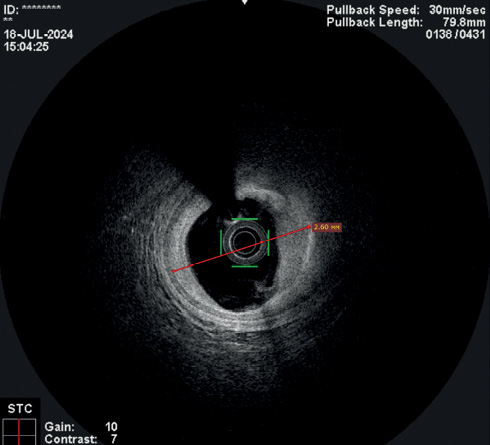

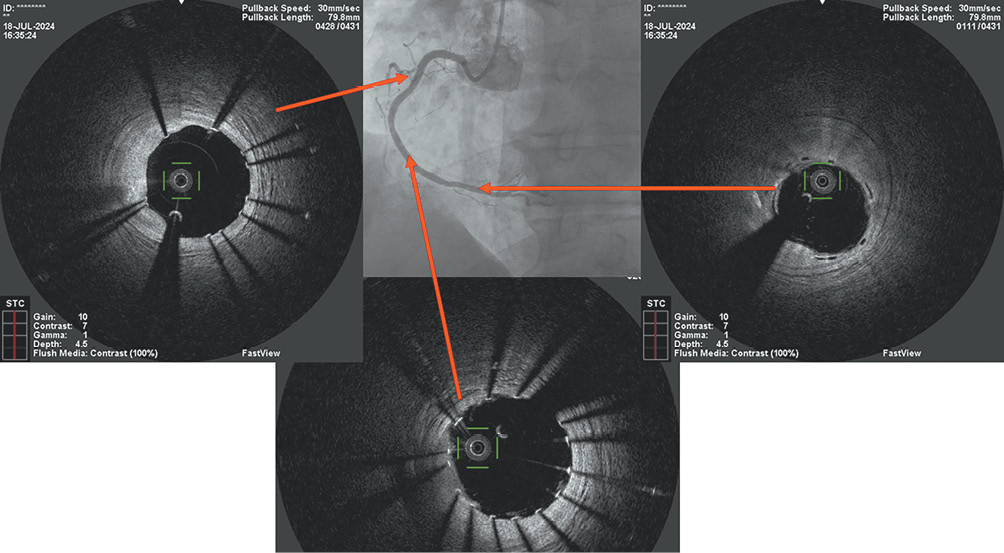

Катетер-гид установлен в устье ПКА. Коронарный проводник был заведен в дистальное русло задней межжелудочковой ветви. Выполнены ВСУЗИ и ОКТ для оценки истинного диаметра артерии и морфологии атеросклеротической бляшки в пораженных сегментах ПКА (рисунки 4, 5). Далее последовательно проведена подготовка зон имплантации стентов баллонными катетерами 2×20 мм и 2,5×20 мм. В область дистального поражения ПКА был имплантирован БРС MeRes100 2,5×24 мм (Meril Life Sciences Pvt. Ltd., Vapi, India). Выполнена постдилатация БРС в дистальном сегменте ПКА баллонным катетером NC 2,75×15 до 20 атм. В область стенозов проксимального и среднего сегментов ПКА имплантированы СЛП 3×48 мм и 4×32 мм соответственно. Выполнена постдилатация среднего сегмента ПКА баллонным катетером 3,5×15 мм и проксимального сегмента ПКА баллонным катетером NC 5×12 мм. На контрольной съемке получен хороший ангиографический результат (рисунок 6), подтвержденный данными ОКТ (рисунок 7).

Динамика и исходы. Послеоперационный период протекал гладко. Пациент был выписан на вторые сутки после вмешательства под наблюдение кардиолога и эндокринолога по месту жительства. Были даны рекомендации по диете, соблюдению режима труда и отдыха. В качестве медикаментозной терапии назначены ацетилсалициловая кислота 75 мг/сут., тикагрелор 180 мг/сут., метопролола сукцинат 50 мг/сут., валсартан 160 мг/сут., аторвастатин 80 мг/сут., эзетимиб 10 мг/сут., гликлазид 60 мг/сут., дапаглифлозин 10 мг/сут., пантопразол 40 мг за 30 мин до приема пищи.

В дальнейшем при телефонном контроле состояния пациента через 3 мес.: жалоб не предъявляет.

Рис. 1 Временнáя шкала.

Примечание: АД – артериальное давление, БРС – биорезорбируемый стент (скаффолд), ОВ – огибающая ветвь, ГБ – гипертоническая болезнь, КАГ – коронарная ангиография, ОИМпST – острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, ПКА – правая коронарная артерия, СД – сахарный диабет, СЛП – стент с лекарственным покрытием, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, HbA1c – гликированный гемоглобин.

Рис. 2 Диффузное поражение ПКА со стенозированием до 90% в среднем и дистальном сегментах (указано стрелками).

Примечание: ПКА – правая коронарная артерия.

Рис. 3 Гемодинамически значимого поражения в системе ЛКА не выявлено, ранее имплантированный стент проходим, без признаков рестеноза и тромбоза (указан стрелкой).

Примечание: ЛКА – левая коронарная артерия.

Рис. 4 Исходные данные ВСУЗИ. В режиме CHROMA остаточный просвет в зоне стеноза отмечен красным цветом.

Примечание: ВСУЗИ – внутрисосудистое ультразвуковое исследование. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Рис. 5 Исходные данные ОКТ.

Примечание: ОКТ – оптическая когерентная томография.

Рис. 6 Контрольная ангиограмма ПКА после реваскуляризации.

Примечание: ПКА – правая коронарная артерия.

Рис. 7 Результаты ОКТ после реваскуляризации миокарда.

Примечание: ОКТ – оптическая когерентная томография.

Обсуждение

Первые клинические исследования БРС MeRes100 уже продемонстрировали благоприятные клинические результаты у пациентов с de novo коронарными поражениями за счет низкой частоты развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [7, 8]. С помощью методов внутрисосудистой визуализации были получены многообещающие положительные данные о проходимости БРС и сохранении его поддерживающей механической функции в отсроченном периоде.

В настоящем клиническом случае описано применение гибридного подхода в лечении протяженного стенотического поражения ПКА (БРС+СЛП) с использованием внутрисосудистых методов визуализации для выбора оптимального диаметра стента и контроля их аппозиции.

Заключение

Выбор БРС в настоящем исследовании был продиктован молодым возрастом пациента, отсутствием выраженной кальцификации ПКА, наличием СД 2 типа как ключевого предиктора развития рестеноза СЛП и нежелательным перекрытием СЛП на всем протяжении ПКА. Использование БРС в данном примере, вероятно, позволит снизить степень ремоделирования русла ПКА и в долгосрочной перспективе улучшить прогноз пациента.

Таким образом, для определенных категорий пациентов после оптимальной подготовки поражения имплантация БРС под контролем внутрисосудистой визуализации может стать эффективной и безопасной альтернативой стандартной имплантации СЛП.

Информированное согласие: информированное согласие пациента на публикацию своих данных получено 18.07.2024.

Все таблицы и рисунки, представленные в рукописи не заимствованы из других источников, инструментальные методы обследования выполнены в условиях стационара ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Ангиограммы выполнены на ангиографической установке: Siemens Artis Z. ВСУЗИ выполнено на аппарате: Volcano Core Philips, ОКТ-исследования выполнены: Lunawave Coronary Optical Coherence Tomography Imaging System (Terumo, Japan).

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes: Developed by the task force for the management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2024;ehae177. doi:10.1093/eurheartj/ehae177.

2. Wang Y, Zhan J, Bian W, et al. Local hemodynamic analysis after coronary stent implantation based on Euler-Lagrange method. J Biol Phys. 2021;47(2):143-70. doi:10.1007/s10867-021-09571-y.

3. Chi G, AlKhalfan F, Lee JJ, et al. Factors associated with early, late, and very late stent thrombosis among patients with acute coronary syndrome undergoing coronary stent placement: analysis from the ATLAS ACS 2-TIMI 51 trial. Front Cardiovasc Med. 2024;10:1269011. doi:10.3389/fcvm.2023.1269011.

4. Zong J, He Q, Liu Y, et al. Advances in the development of biodegradable coronary stents: A translational perspective. Mater Today Bio. 2022;16:100368. doi:10.1016/j.mtbio.2022.100368.

5. Suwannasom P, Sotomi Y, Ishibashi Y, et al. The Impact of Post-Procedural Asymmetry, Expansion, and Eccentricity of Bioresorbable Everolimus-Eluting Scaffold and Metallic Everolimus-Eluting Stent on Clinical Outcomes in the ABSORB II Trial. JACC Cardiovasc Interv. 2016;9(12):1231-42. doi:10.1016/j.jcin.2016.03.027.

6. Stone GW, Kereiakes DJ, Gori T, et al. 5-Year Outcomes After Bioresorbable Coronary Scaffolds Implanted With Improved Technique. J Am Coll Cardiol. 2023;82(3):183-95. doi:10.1016/j.jacc.2023.05.003.

7. Seth A, Onuma Y, Costa R, et al. First-in-human evaluation of a novel poly-L-lactide based sirolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold for the treatment of de novo native coronary artery lesions: MeRes-1 trial. EuroIntervention. 2017;13(4):415-23. doi:10.4244/EIJ-D-17-00306.

8. Abizaid A, Kedev S, Ali RBM, et al. Imaging and 2-year clinical outcomes of thin strut sirolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold: The MeRes-1 extend trial. Catheter Cardiovasc Interv. 2021;98(6):1102-10. doi:10.1002/ccd.29396.

Об авторах

Д. К. ВасильевРоссия

Дмитрий Константинович Васильев — к.м.н., врач по РЭВДиЛ, руководитель отдела рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии им. проф. В. П. Мазаева.

Москва

Н. А. Араблинский

Россия

Никита Александрович Араблинский — врач-кардиолог, врач по РЭВДиЛ, м.н.с. отдела рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии им. проф. В. П. Мазаева.

Москва

Ф. Б. Шукуров

Россия

Фирдавс Баходурович Шукуров — врач по РЭВДиЛ, к.м.н., с.н.с., руководитель лаборатории интервенционной радиологии.

Москва

Д. А. Фещенко

Россия

Дарья Анатольевна Фещенко — врач по РЭВДиЛ, м.н.с. лаборатории интервенционной радиологии, зав. операционным блоком.

Москва

М. Т. Талиуридзе

Россия

Марьям Темуровна Талиуридзе — врач по РЭВДиЛ, м.н.с. лаборатории интервенционной радиологии.

Москва

А. С. Шаноян

Россия

Артем Серикович Шаноян — к.м.н., зав. отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения, врач по РЭВДиЛ, врач-кардиолог.

Москва

Дополнительные файлы

- Баллонная ангиопластика и стентирование гемодинамически значимого поражения коронарных артерий — золотой стандарт лечения ишемической болезни сердца.

- Использование металлических каркасов в сосудистом русле сопряжено с локальным нарушением гемодинамики и вялотекущим воспалением в области имплантации.

- Использование биорезорбируемых стентов позволяет нивелировать ряд недостатков металлических стентов и может стать эффективной и безопасной альтернативой стандартной методике лечения стенозирующих поражений коронарных артерий.

- В статье представлен первый опыт применения биорезорбируемого стента у молодого пациента с ишемической болезнью сердца.

Рецензия

Для цитирования:

Васильев Д.К., Араблинский Н.А., Шукуров Ф.Б., Фещенко Д.А., Талиуридзе М.Т., Шаноян А.С. Первый опыт имплантации биорезорбируемого стента нового поколения молодому пациенту с ишемической болезнью сердца. Клинический случай. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(9):4196. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4196. EDN: IRDBXN

For citation:

Vasiliev D.K., Arablinsky N.A., Shukurov F.B., Feshchenko D.A., Taliuridze M.T., Shanoyan А.S. First experience of implantation of a new-generation bioresorbable stent in a young patient with coronary artery disease: a case report. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(9):4196. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2024-4196. EDN: IRDBXN

JATS XML