Перейти к:

Уязвимые атеросклеротические бляшки и динамика уровня липидов на фоне терапии статинами у пациентов с острым коронарным синдромом. Первые данные исследования Combi-LLT ACS

https://doi.org/10.15829/1728-8800-20254318

EDN: LIOBQX

Аннотация

Цель. Оценить частоту выявления уязвимых атеросклеротических бляшек (АСБ) по результатам мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) у пациентов, перенесших острый коронарный синдром (ОКС) и чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ).

Материал и методы. В исследование включено 125 пациентов с ОКС, перенесших ЧКВ (мужчин 68%, медиана возраста 59 (51-66) лет). Через месяц после индексного события, пациенты, не достигшие целевых значений холестерина липопротеинов низкой плотности, были распределены на две группы в зависимости от наличия признаков уязвимых АСБ по результатам МСКТ.

Результаты. При проведении МСКТ уязвимые АСБ были выявлены у 56 (44,8%) пациентов, (мужчин 69,6%, медиана возраста 60 (51-63) лет). Пациенты с уязвимыми АСБ имели более частое поражение правой коронарной артерии (КА) — 53,6 vs 11,6% (p<0,001); поражение ствола левой КА 33,9 vs 5,8% (p<0,001); передней нисходящей КА — 76,8 vs 15,9% (p<0,001); огибающей КА — 48,2 vs 18,8% (p<0,001) по сравнению с пациентами без уязвимых АСБ. Индекс коронарного кальция у пациентов с уязвимыми АСБ был статистически значимо выше — 111 (29-247) vs 35 (1-138) (p=0,003). Пациенты с наличием признаков уязвимых АСБ имели более выраженное поражение коронарного русла по шкалам SSS (segment-stenosis score) и SIS (segment-involvement score) — 3 (1-4) vs 0 (0-1) (p<0,001) по сравнению с пациентами без уязвимых АСБ.

Заключение. Частота выявления УАСБ у пациентов, перенесших ОКС и ЧКВ и не достигших целевых значений ЛНП на фоне высокодозовой терапии статинами, составила 44,8%. Пациенты с УАСБ характеризовались более распространенным атеросклеротическим поражением КА и высоким кальциевым индексом.

Ключевые слова

Для цитирования:

Бикбаева Г.Р., Ковальская А.Н., Кузнецова К.В., Дуплякова П.Д., Тухбатова А.А., Сухинина Е.М., Павлова Т.В., Дупляков Д.В., Савинова Е.В. Уязвимые атеросклеротические бляшки и динамика уровня липидов на фоне терапии статинами у пациентов с острым коронарным синдромом. Первые данные исследования Combi-LLT ACS. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(5):4318. https://doi.org/10.15829/1728-8800-20254318. EDN: LIOBQX

For citation:

Bikbaeva G.R., Kovalskaya A.N., Kuznetsova K.V., Duplyakova P.D., Tukhbatova A.A., Sukhinina E.M., Pavlova T.V., Duplyakov D.V., Savinova E.V. Vulnerable plaques and lipid changes over statin therapy in patients with acute coronary syndrome. Initial data from the Combi-LLT ACS trial. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(5):4318. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-20254318. EDN: LIOBQX

Введение

Пациенты, перенесшие острый коронарный синдром (ОКС), характеризуются высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО), несмотря на широкое внедрение в клиническую практику современных медикаментозных и интервенционных методов лечения [1][2]. Одним из базовых принципов вторичной профилактики ССО является назначение пациентам оптимальной медикаментозной терапии, включающей целый ряд препаратов, в т.ч. и максимальные дозы статинов. Однако далеко не всегда монотерапия статином позволяет достичь целевых значений холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ЛНП) и стабилизации уязвимых атеросклеротических бляшек (АСБ) [3]. В таких случаях обоснованным представляется интенсификация гиполипидемической терапии (ГЛТ) посредством присоединения к статину еще одного препарата — эзетимиба или ингибитора пропротеинконвертазы субтилизин/кексин типа 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9) [4-6].

Однако к настоящему моменту не было проведено ни одного специально запланированного рандомизированного клинического исследования (РКИ) с прямым сравнением этих режимов комбинированной ГЛТ. Соответственно, нет доказательств преимущества ни одной их этих комбинаций по влиянию на частоту развития ССО, параметры "уязвимости" АСБ и биомаркеры воспаления. Целесообразным представляется дальнейшее изучение режимов комбинированной ГЛТ с целью создания оптимальных протоколов ведения пациентов с атеросклеротическим поражением коронарных артерий (КА). С учетом изложенного, нами было инициировано проведение проспективного РКИ Combi-LLT ACS (Combined Lipid-Lowering Therapy Acute Coronary Syndrome), которое изучает влияние высокодозовой комбинированной ГЛТ (статины + эзетимиб против статины + PCSK9) на характеристики "уязвимости" АСБ, оцененные с помощью мультимодальной визуализации (мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) КА), а также биомаркеров, у пациентов, перенесших ОКС [7].

В настоящей статье представлены результаты первого этапа исследования Combi-LLT ACS (визит 1 и визит 2), целью которого была оценка частоты выявления уязвимых АСБ у пациентов, перенесших ОКС и чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), и не достигших целевых значений ХС ЛНП на фоне высокодозовой терапии статинами в течение месяца.

Цель — оценить частоту выявления уязвимых АСБ по результатам МСКТ у пациентов, перенесших ОКС и ЧКВ.

Материал и методы

В одноцентровое проспективное РКИ изначально было включено 168 пациентов, поступивших в ГБУЗ "СОККД им. В. П. Полякова" в экстренном порядке с клиникой ОКС. Критериями включения в исследование были: возраст 18-75 лет; острые формы ишемической болезни сердца (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда (ИМ)) по крайней мере с одним стенозом КА, требующим проведения ЧКВ; давность ИМ до 24 ч; 1-2 не-симптом-связанные артерии (диаметр просвета КА по данным коронарографии <50% и отсутствие необходимости в реваскуляризации в течение следующих 6 мес.); отсутствие приема статинов в течение не <3 мес. до ОКС; уровень ХС ЛНП выше целевых значений на визите 1 (в момент госпитализации); недостижение целевого уровня ХС ЛНП ≤1,4 ммоль/л на визите 2 (30±2 сут.); подписанное информированное согласие. Исследование было одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (протокол № 253 от 14.09.2022г).

Всем пациентам было выполнено ЧКВ. В период госпитализации пациенты получали стандартную терапию ОКС согласно актуальным клиническим рекомендациям [4][5], при этом статины исходно были назначены в максимальной дозе (аторвастатин 80 мг/сут. или розувастатин 40 мг/сут.).

Визит 2 был проведен через месяц после индексного ЧКВ. В рамках данного визита всем пациентам было выполнено лабораторное исследование клинического анализа крови (нейтрофилы, моноциты, тромбоциты), липидного профиля (уровни общего ХС, ХС ЛНП, ХС липопротеинов высокой плотности, триглицеридов, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы).

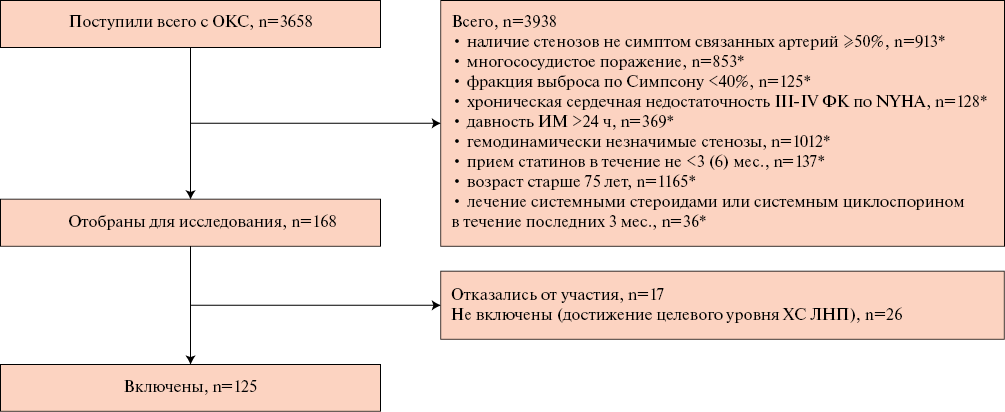

Полный дизайн исследования Combi-LLT ACS был опубликован ранее [7]. Схема отбора пациентов для включения в первый этап исследования представлена на рисунке 1. Оценка динамики маркеров воспаления, матриксного ремоделирования и фиброза будет представлена в других публикациях.

Целевого значения уровня ХС ЛНП (≤1,4 ммоль/л) в течение первого месяца терапии статинами в высоких дозах смогли достичь только 26 (17%) пациентов. Эти пациенты получили рекомендацию продолжать оптимальную медикаментозную терапию в прежнем режиме и были исключены из дальнейшего анализа. Кроме этого, за госпитальный период еще 17 больных отозвали информированное согласие. Оставшимся 125 пациентам (мужчин 68%, медиана возраста 59 (51-66) лет), показавшим высокую комплаентность к статинотерапии в максимальных дозах, но не достигшим целевых значений ХС ЛНП, выполнялась МСКТ КА. По результатам МСКТ пациенты были разделены на две группы в зависимости от наличия уязвимых АСБ в КА (группа 1 — без уязвимых АСБ и группа 2 — с уязвимыми АСБ).

Распространенность и выраженность атеросклеротического поражения оценивали с помощью шкал SIS (segment involvement score) и SSS (segment stenosis score) [8]. Согласно классификации Американской кардиологической ассоциации 1975г [9], КА разделяются на 16 сегментов. Шкала SIS присваивает по 1 баллу за каждый коронарный сегмент при любой степени сужения просвета сосуда. Таким образом, минимальное значение составляет 0, а максимальное — 16 баллов. Шкала SSS оценивает выраженность стенотического поражения в каждом из 16 сегментов КА, где отсутствие поражения соответствует 0 баллов, стеноз <50% — 1 баллу, стеноз 50-69% — 2 баллам и стеноз ≥70% — 3 баллам.

Статистический анализ. Статистический анализ проводился с помощью Past (v. 4.17; Hammer O, et al., 2001), GraphPad Prism10 (GraphPad Software, Inc.).

Для описания непрерывных переменных использовали медиану (Me) и интерквартильный размах (Q25-Q75); для описания качественных переменных — абсолютные и относительную частоты с 95% доверительным интервалом (ДИ), рассчитанным методом Уилсона-Брауна. Для анализа различий между показателями до ЧКВ и через месяц после ЧКВ использовали парный критерий Уилкоксона (W). Для оценки статистической значимости использовали технику Монте-Карло (n=99999). Результаты считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

Согласно данным МСКТ, уязвимые АСБ отсутствовали у 69 (55,2%) пациентов, которые вошли в группу 1 (мужчин 66,7%, медиана возраста 59 (51-66) лет). Группу 2 составили 56 (44,8%) пациентов, у которых были выявлены уязвимые АСБ (мужчин 69,6%, медиана возраста 60 (51-63) лет).

Группы статистически значимо не различались по полу, возрасту, типу ОКС, послужившего причиной индексной госпитализации, частоте факторов риска развития ССО и сопутствующих заболеваний (таблица 1).

Группы также не различались между собой по характеру медикаментозной терапии (таблица 2).

Особенности поражения КА по результатам МСКТ представлены в таблице 3. Пациенты сравниваемых групп оказались сопоставимы по степени стеноза АСБ в КА, но статистически значимо различались по общему их количеству — в группе с уязвимыми АСБ их число АСБ было значимо выше, что свидетельствует о более распространенном поражении коронарного русла у пациентов данной группы.

Кроме того, в группе пациентов с уязвимыми АСБ индекс коронарного кальция (КИ — кальциевый индекс) также был статистически значимо выше: 111 (29-247) vs 35 (1-138) (p=0,003). Кроме того, пациенты с уязвимыми АСБ имели более выраженное поражение коронарного русла по шкалам SSS и SIS — 3 (1-4) vs 0 (0-1), по обеим шкалам получены одинаковые результаты.

По степени кальцификации клапанов сердца сравниваемые группы не различались.

Показатели клинического и биохимического анализов крови, показавшие за первый месяц наблюдения значимую динамику, представлены в таблице 4.

Таким образом, на фоне приема максимальных доз статинов в течение первого месяца лечения статистически значимо снизились уровни общего ХС, ХС ЛНП и ХС ЛВП, при этом уровень триглицеридов практически не изменился. Эта динамика отмечена как в целом в изученной когорте, так и в каждой из групп. Значимой динамики показателей аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы отмечено не было, что подтверждает безопасность терапии статинами в максимальных дозах.

В клиническом анализе крови обращает на себя внимание статистически значимое снижение числа нейтрофилов (как во всей когорте, так и в каждой из выделенных групп), а также моноцитов и тромбоцитов (в когорте пациентов в целом и в группе больных без уязвимых АСБ).

Рис. 1 Схема отбора пациентов для включения в исследование.

Примечание: * — пациенты могли иметь >1 критерия невключения, ИМ — инфаркт миокарда, ЛНП — липопротеины низкой плотности, ОКС — острый коронарный синдром, ФК — функциональный класс, ХС — холестерин, NYHA — New York Heart Association.

Таблица 1

Исходные характеристики пациентов

Показатель | Нет уязвимых АСБ (n=69) | Есть уязвимые АСБ (n=56) | p |

Мужчины, n (%) | 46 (66,7) | 39 (69,6 | >0,999 |

Возраст, лет, Me (Q25-Q75) | 59 (51-66) | 60 (51-63) | 0,975 |

Тип ОКС | |||

Нестабильная стенокардия, n (%) | 17 (24,6) | 12 (21,4) | 0,303 |

ИМ без подъема ST, n (%) | 19 (27,5) | 26 (46,4) | |

ИМ с подъемом ST, n (%) | 33 (47,8) | 18 (32,1) | |

Количество стентов, n (%): | 0,256 | ||

1 | 51 (73,9) | 46 (82,1) | |

2 | 17 (24,6) | 10 (17,9) | |

3 | 1 (1,4) | 0 (0) | |

Длина стентов, мм, Me (Q25-Q75) | 26 (18-35) | 22 (18-28) | 0,050 |

Курение, n (%) | 32 (46,4) | 25 (44,6) | 0,859 |

Гипертоническая болезнь, n (%) | 66 (95,7) | 55 (98,2) | 0,628 |

ФВ по Симпсону, Me (Q25-Q75) | 61 (55-67) | 61 (56-68) | 0,424 |

ХБП, n (%) | |||

Отсутствие ХБП | 2 (2,9) | 0 (0) | 0,346 |

1 ст. | 14 (20,3) | 8 (14,3) | |

2 ст. | 42 (60,9) | 39 (69,6) | |

3 ст. | 10 (14,5) | 7 (12,5) | |

4 ст. | 1 (1,4) | 2 (3,6) | |

ОНМК, n (%) | 4 (5,8) | 4 (7,1) | >0,999 |

ФП, n (%) | 6 (8,7) | 2 (3,6) | 0,295 |

СД, n (%) | 7 (10,1) | 7 (12,5%) | 0,684 |

НТГ, n (%) | 7 (10,1) | 3 (5,4) | |

Ожирение, n (%): | |||

Нет | 47 (68,1%) | 37 (66,1) | 0,546 |

1 ст. | 18 (26,1%) | 10 (17,9%) | |

2 ст. | 3 (4,3) | 7 (12,5) | |

3 ст. | 1 (1,4) | 2 (3,6) | |

ИМТ, кг/м2, Me (Q25-Q25) | 28,2 (25,7-30,7) | 27,4 (24,8-31,3) | 0,683 |

Примечание: указаны абсолютные и относительные частоты для категориальных данных; медианы с интерквартильным размахом (Me (Q25-Q75)) для количественных данных. АСБ — атеросклеротическая бляшка, ИМ — инфаркт миокарда, ИМТ — индекс массы тела, НТГ — нарушение толерантности к глюкозе, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, СД — сахарный диабет, ФВ — фракция выброса, ФП — фибрилляция предсердий, ХБП — хроническая болезнь почек.

Таблица 2

Медикаментозная терапия

Показатель, n (%) | Нет уязвимых АСБ (n=69) | Есть уязвимые АСБ (n=56) | p |

Аторвастатин | 65 (94,2) | 53 (94,6) | >0,999 |

Розувастатин | 4 (5,8) | 3 (5,4) | |

ИАПФ/сартаны | 65 (94,2) | 56 (100) | 0,127 |

β-блокаторы | 68 (98,6) | 56 (100) | >0,999 |

Клопидогрел | 21 (30,4) | 16 (28,6) | 0,846 |

Тикагрелор | 48 (69,6) | 40 (71,4) | |

Антикоагулянт | 5 (7,2) | 4 (7,1) | >0,999 |

Аспирин | 66 (95,7) | 54 (96,4) | >0,999 |

Торасемид | 7 (10,1) | 4 (7,1) | 0,752 |

Спиронолактон | 10 (14,5) | 5 (8,9) | 0,414 |

Примечание: АСБ — атеросклеротическая бляшка, ИАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

Таблица 3

Параметры МСКТ

Показатель | Нет уязвимых АСБ (n=69) | Есть уязвимые АСБ (n=56) | p |

Количество и размер АСБ в КА | |||

Поражение ПКА, n (%) | 8 (11,6) | 30 (53,6) | <0,001 |

Стеноз ПКА %, Me (Q25-Q75) | 30 (20-30) | 30 (21-40) | 0,150 |

Поражение ЛКА, n (%) | 4 (5,8) | 19 (33,9) | <0,001 |

Стеноз ЛКА %, Me (Q25-Q75) | 13 (8-21) | 20 (15-25) | 0,098 |

Поражение ПНА, n (%) | 11 (15,9) | 43 (76,8) | <0,001 |

Стеноз ПНА %, Me (Q25-Q75) | 30 (25-35) | 30 (20-30) | 0,213 |

Поражение ОА, n (%) | 13 (18,8) | 27 (48,2) | <0,001 |

Стеноз ОА %, Me (Q25-Q75) | 20 (20-30) | 20 (15-30) | 0,714 |

КИ, Me (Q25-Q75) | 35 (1-138) | 111 (29-247) | 0,003 |

Кальцинация клапанов, n (%) | |||

— нет кальцинации | 61 (88,4) | 49 (87,5) | 0,686 |

— кальцинация МК | 3 (4,3) | 0 (0) | |

— кальцинация АК | 5 (7,2) | 6 (10,7) | |

— кальцинация обоих клапанов | 0 (0) | 1 (1,8) | |

SSS, Me (Q25-Q75) | 0 (0-1) | 3 (1-4) | <0,001 |

SIS, Me (Q25-Q75) | 0 (0-1) | 3 (1-4) | <0,001 |

Примечание: АСБ — атеросклеротическая бляшка, АК — аортальный клапан, КА — коронарная артерия, КИ — кальциевый индекс, ЛКА — левая КА, МК — митральный клапан, ОА — левая огибающая артерия, ПКА — правая КА, ПНА — левая передняя нисходящая артерия, SIS — segment- involvement score, SSS — segment-stenosis score.

Таблица 4

Динамика лабораторных показателей

Показатель | Нет уязвимых АСБ (n=69) | Есть уязвимые АСБ (n=56) | ||||||

До ЧКВ V1 | Через 1 мес. после ЧКВ V2 | ∆; % | p | До ЧКВ V1 | Через 1 мес. после ЧКВ V2 | ∆; % | p | |

Общий ХС, ммоль/л, Me (Q25-Q75) | 5,81 (5,02-6,67) | 3,59 (3,14-4,55) | 2,22; 38,2 | <0,001 | 5,56 (4,49-6,63) | 3,92 (3,25-4,50) | 1,64; 29,49 | <0,001 |

ХС ЛНП, ммоль/л, Me (Q25-Q75) | 3,86 (3,08-4,46) | 2,09 (1,80-2,65) | 1,77; 45,85 | <0,001 | 3,71 (2,90-4,76) | 2,28 (1,95-2,71) | 1,43; 38,54 | <0,001 |

Триглицериды, ммоль/л, Me (Q25-Q75) | 1,31 (0,84-2,09) | 1,27 (0,97-1,68) | 0,04; 3,05 | 0,392 | 1,19 (0,82-2,06) | 1,23 (0,93-1,92) | -0,04; -3,36 | 0,392 |

ХС ЛВП, ммоль/л, Me (Q25-Q75) | 1,27 (1,05-1,53) | 1,15 (0,99-1,34) | 0,12; 9,44 | <0,001 | 1,25 (1,01-1,55) | 1,11 (0,96-1,34) | 0,14; 11,2 | <0,001 |

АЛТ, мг/л, Me (Q25-Q75) | 24,2 (18,2-35,9) | 27,2 (19,3-39,4) | -3; -12,39 | 0,544 | 28,3 (15,7-40,9) | 26,2 (20,1-42,1) | 2,1; 7,42 | 0,484 |

АСТ, мг/л, Me (Q25-Q75) | 30,3 (22,2-56,8) | 24,2 (19,7-29,3) | 6,1; 20,13 | <0,001 | 31,9 (20,7-49,8) | 22,3 (18,7-28,8) | 9,6; 30,09 | <0,001 |

Нейтрофилы, ×109/л, Me (Q25-Q75) | 6,19 (4,77-7,45) | 5,04 (4,18-5,76) | 1,15; 18,57 | <0,001 | 5,91 (4,99-7,75) | 5,14 (4,41-5,99) | 0,77; 13,02 | <0,001 |

Моноциты, ×109/л, Me (Q25-Q75) | 0,58 (0,45-0,80) | 0,53 (0,42-0,66) | 0,05; 8,62 | 0,003 | 0,62 (0,46-0,77) | 0,55 (0,44-0,67) | 0,07; 11,29 | 0,432 |

Тромбоциты, ×109/л, Me (Q25-Q75) | 257 (217-330) | 247 (199-289) | 10; 3,89 | <0,001 | 242 (206-282) | 232 (198-279) | 10; 4,13 | 0,462 |

Примечание: медиана с интерквартильным размахом (Me (Q25-Q75)) для количественных данных. АСБ — атеросклеротическая бляшка, АЛТ — аланинаминотрансфераза, АСТ — аспартатаминотрансфераза, ЛВП — липопротеины высокой плотности, ЛНП — липопротеины низкой плотности, ХС — холестерин, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Обсуждение

Современные клинические рекомендации по ведению пациентов с ОКС [4-6] указывают на необходимость достижения у этих больных целевых показателей ХС ЛНП ≤1,4 ммоль/л и присваивают этой рекомендации максимальный класс и уровень доказательств (Европейское общество кардиологов, ЕОК) IА; УУР (уровень убедительности рекомендаций А; УДД (уровень достоверности доказательств 1). Поддержание значений ХС ЛНП в целевом диапазоне является залогом эффективности вторичной профилактики ССО [10]. Однако в реальной клинической практике добиться указанных значений ХС ЛНП удается далеко не всегда. Например, ретроспективное когортное исследование, включавшее 89267 пациентов, показало, что 58,1% больных, получавших статины с целью вторичной профилактики, целевого уровня ХС ЛНП не достигли [11]. В исследовании DA-VINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) (n=5888) было продемонстрировано, что частота достижения уровня ХС ЛНП <1,8 ммоль/л в клинической практике не превышает 54%, а уровня 1,4 ммоль/л — 33% [12]. В российском исследовании ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации) целевого уровня ХС ЛНП достигли только 7,7% лиц с очень высоким риском [13]. Согласно результатам настоящего исследования, на фоне приема максимальных доз статинов целевых значений ХС ЛНП достигли лишь 17% пациентов очень высокого риска. Такая ситуация требует интенсификации ГЛТ и добавления к базовому лечению статином препарата с другим механизмом действия, что позволяет достичь целевых значений ХС ЛНП у бóльшего числа пациентов.

Еще одним предиктором возникновения фатальных ССО является наличие в КА уязвимых АСБ. Так, еще на рубеже XX и XXI веков в ходе аутопсии было установлено, что до 70% случаев острого тромбоза КА возникли на фоне уязвимых АСБ с признаками воспаления [14], а внезапная сердечная смерть развилась вследствие разрыва АСБ с последующим ее тромбозом у 73% пациентов [15]. Отличительными чертами уязвимых АСБ являются тонкая фиброзная капсула (<65 мкм), признаки активного воспаления, крупное липидное ядро (>40% объема АСБ), участки микрокальциноза и кровоизлияния в ядро [16].

Критериями нестабильности АСБ по данным МСКТ КА являются [17]:

- увеличение объема АСБ, приводящее к относительному расширению диаметра КА — "положительное ремоделирование", о котором говорят при превышении диаметра сосуда в месте АСБ более чем на 10% по сравнению с референтным сегментом;

- наличие в АСБ участка низкой плотности (<30 HU);

- точечные кальцинаты в составе АСБ — неравномерные включения мелких кальциевых депозитов протяженностью <3 мм, занимающих только одну сторону бляшки на изображениях, выполненных в поперечном сечении КА;

- феномен "кругового свечения" — кольцевидное усиление рентгеновской плотности по периферии АСБ, не >130 HU;

- неровный контур АСБ или наличие разрыва.

Согласно данным, полученным в настоящем исследовании, 44,8% пациентов через месяц после перенесенного ОКС имели уязвимые АСБ, несмотря на ГЛТ максимальными дозами статинов. Кроме того, результаты МСКТ показали, что в группе пациентов с уязвимыми АСБ статистически значимо чаще встречалось многососудистое поражение, что совпадает с данными других авторов [18]. Кроме того, эти результаты были подтверждены и значениями шкал SIS и SSS, которые также установили наличие значимых отличий между сравниваемыми группами по распространенности атеросклеротического процесса и его выраженности — в группе пациентов с уязвимыми АСБ эти показатели были достоверно значимо выше. Эта находка представляет особую значимость, т.к. исследования последних лет свидетельствуют, что шкалы SIS и SSS являются надежными предикторами развития больших ССО [18-20]. Предиктивная способность шкал SIS и SSS в отношении прогноза пациентов, перенесших ОКС и имеющих уязвимые АСБ в КА, будет оценена по итогам полного завершения проспективной части нашего исследования.

Кальцификация КА является маркером коронарного атеросклероза, коррелирует с клинически значимой ишемической болезнью сердца и позволяет прогнозировать будущие сердечно-сосудистые эпизоды [20-22]. Прогностическая ценность КИ была убедительно доказана в нескольких крупных исследованиях [23-25], которые установили, что этот показатель достоверно предсказывает ССО среди населения в целом, среди лиц пожилого возраста и пациентов с сахарным диабетом 2 типа. При этом оказалось, что КИ позволяет более надежно прогнозировать риск, чем толщина комплекса интима-медиа сонных артерий, уровень C-реактивного белка, определенного высокочувствительным способом, лодыжечно-плечевой индекс и семейный анамнез. В настоящей работе значение КИ было статистически значимо выше в группе пациентов с уязвимыми АСБ.

Таким образом, многососудистое атеросклеротическое поражение, вовлечение большего числа сегментов КА, высокое значение КИ (по данным МСКТ) статистически значимо чаще встречались у пациентов с уязвимыми АСБ. Взаимосвязь этих параметров с риском развития ССО будет изучена на втором этапе РКИ Combi-LLT ACS.

Одним из ключевых факторов возникновения и прогрессирования атеросклероза является хроническое воспаление [26]. На момент поступления в стационар в группе пациентов с ОКС, включенных в настоящее исследование, абсолютное число нейтрофилов и моноцитов было статистически значимо выше, чем через месяц после ОКС, что отражает активность воспаления на фоне острого сердечно-сосудистого события и закономерное снижение его выраженности на фоне оптимальной медикаментозной терапии. В настоящее время активно изучаются механизмы участия нейтрофилов и моноцитов в развитии атеросклероза, предполагается стимулирующее влияние дислипидемии на клетки-предшественники моноцитов в костном мозге, что проявляется повышением количества моноцитов в циркулирующей крови. Показано, что при атеросклерозе адгезия моноцитов к эндотелию в 1,5 раза выше по сравнению со здоровыми лицами [27]; активность инфильтрации моноцитов в АСБ взаимосвязана с их количеством в крови, а увеличение числа моноцитов можно рассматривать как самостоятельный фактор риска атеросклероза [28]. Однако в настоящем исследовании значимых различий по уровням нейтрофилов и моноцитов между сравниваемыми группами установлено не было, что, вероятно, отражает универсальный механизм участия этих клеток в развитии ССО.

В исследовании между визитами 1 и 2 выявлено значимое снижение числа тромбоцитов в группе пациентов без уязвимых АСБ, в то время как в группе больных с уязвимыми АСБ выраженных изменений не обнаружено.

Ограничения исследования. РКИ Combi-LLT ACS является одноцентровым исследованием. Согласно его дизайну, выборка пациентов включала только лиц, не достигших целевого уровня 1,4 ммоль/л ХС ЛНП.

Заключение

Первые результаты исследования Combi-LLT ACS показали, что через месяц терапии статином в максимальной дозе целевого уровня ХС ЛНП (≤1,4 ммоль/л) достигли только 26 (17%) пациентов, перенесших ОКС. Частота выявления уязвимых АСБ у пациентов, перенесших ОКС и ЧКВ и не достигших целевых значений ХС ЛНП на фоне высокодозовой терапии статинами, составила 44,8%. Пациенты с уязвимыми АСБ характеризовались более распространенным атеросклеротическим поражением КА и высоким КИ.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Усова Е.И., Малишевский Л.М., Алиев А. С. и др. Анализ предикторов риска развития повторных острых сердечно-сосудистых событий у пациентов с острым коронарным синдромом. Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5881. doi:10.15829/1560-4071-2024-5881.

2. Новикова И.А., Некрутенко Л.А., Лебедева Т.М. и др. Пациент после инфаркта миокарда: факторы риска новых сердечно-сосудистых катастроф. Анализ риска здоровью. 2019;1:135-43. doi:10.21668/health.risk/2019.1.15.

3. Сусеков А.В. Современные алгоритмы терапии статинами. Российский кардиологический журнал. 2023;28(10):5594. doi:10.15829/1560-4071-2023-5594.

4. Российское кардиологическое общество (РКО). Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4103. doi:10.15829/1560-4071-2020-4103.

5. Барбараш О. Л., Дупляков Д.В., Затейщиков Д. А. и др. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4449. doi:10.15829/1560-4071-2021-4449.

6. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. EurHeart J. 2023;44:3720-826. doi:10.1093/eurheartj/ehad191.

7. Ковальская А. Н., Бикбаева Г.Р., Дупляков Д.В. Влияние комбинированной гиполипидемической терапии на уязвимость атеросклеротической бляшки у пациентов с острым коронарным синдромом (Combi-LLTACS): протокол рандомизированного исследования. Российский кардиологический журнал. 2022;27(4S): 5282. doi:10.1582/1560-4071-2022-5282.

8. Lin F, Shaw LJ, Berman DS, et al. Multidetector computed tomography coronary artery plaque predictors of stress-induced myocardial ischemia by SPECT. Atherosclerosis. 2008;197(2): 700-9. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2007.07.002.

9. Austen WG, Edwards JE, Frye RL, et al. A reporting system on patients evaluated for coronary artery disease. Report of the Ad Hoc Committee for Grading of Coronary Artery Disease, Council on Cardiovascular Surgery, American Heart Association. Circulation. 1975;51(4S):5-40. doi:10.1161/01.cir.51.4.5.

10. Блохина А.В., Ершова А. И., Мешков А. Н. и др. Липидная клиника как эффективная модель профилактической медицины. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2021;17(1):4-10. doi:10.20996/1819-6446-2021-01-02.

11. Schleyer T, Hui S, Wang J, et al. Quantifying Unmet Need in Statin-Treated Hyperlipidemia Patients and the Potential Benefit of Further LDL-C Reduction Through an EHR-Based Retrospective Cohort Study. Manag Care Spec Pharm. 2019;25(5): 544-54. doi:10.18553/jmcp.2019.25.5.544.

12. Ray KK, Molemans B, Schoonen WM, et al. DA VINCI study. EUWide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care: the DA VINCI study. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(11):1279-89. doi:10.1093/eurjpc/zwaa047.

13. Шальнова С. А. Информированность и особенности терапии статинами у лиц с различным сердечно-сосудистым риском: Исследование ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016;15(4):29-37. doi:10.15829/1728-8800-2016-4-29-37.

14. Virmani R, Kolodgie FD, Burke AP, et al. Lessons from sudden coronary death: A comprehensive morphological classification scheme for atherosclerotic lesions. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2000;20:1262-75. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2000;20:1262-75. doi:10.1161/01.atv.20.5.1262.

15. Голухова Е.З., Громова О. И., Булаева Н. И. и др. Внезапная сердечная смерть у больных ишемической болезнью сердца: от механизмов к клинической практике. Кардиология. 2017;57(12):73-81. doi:10.18087/cardio.2017.12.10069.

16. Fishbein MC. The vulnerable and unstable atherosclerotic plaque. Cardiovasc Pathol. 2010;19(1):6-11. doi:10.1016/j.carpath.2008.08.004.

17. Бикбаева Г. Р., Ковальская А. Н., Кузнецова К. В. и др. Роль визуализирующих методов в оценке уязвимых бляшек и эффективности гиполипидемической терапии. Российский кардиологический журнал. 2024;29(8):5984. doi:10.15829/1560-4071-2024-5984.

18. Меркулова И.Н., Семенова А.А., Барышева Н.А. и др. Прогностическая значимость характеристик атеросклеротических бляшек, оставшихся после чрескожного коронарного вмешательства, в развитии сердечно-сосудистых событий у больных с острым коронарным синдромом по данным компьютерной томографической ангиографии коронарных артерий. Кардиология. 2025;65(1):11-9. doi:10.18087/cardio.2025.1.n2693.

19. Serrano CV Jr, de Mattos FR, Pitta FG, et al. Association between Neutrophil-Lymphocyte and Platelet-Lymphocyte Ratios and Coronary Artery Calcification Score among Asymptomatic Patients: Data from a Cross-Sectional Study. Mediators Inflamm. 2019;2019:6513847. doi:10.1155/2019/6513847.

20. Vancheri F, Longo G, Vancheri S, et al. Coronary Artery Microcalcification: Imaging and Clinical Implications. Diagnostics (Basel). 2019;9(4):125. doi:10.3390/diagnostics9040125.

21. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. N Engl J Med. 2008;358(13):1336-45. doi:10.1056/NEJMoa072100.

22. Shemesh J. Coronary artery calcification in clinical practice: what we have learned and why should it routinely be reported on chest CT? Ann Transl Med. 2016;4(8):159. doi:10.21037/atm.2016.04.08.

23. Greenland P, Blaha MJ, Budoff M J, et al. Coronary calcium score and cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol. 2018;72(4):434-47. doi:10.1016/j.jacc.2018.05.027.

24. Clerc OF, Kaufmann BP, Possner M, et al. Long-term prognostic performance of low-dose coronary computed tomography angiography with prospective electrocardiogram triggering. Eur Radiol. 2017;27(11):4650-60. doi:10.1007/s00330-017-4849-1.

25. Szilveszter B, Vattay B, Bossoussou M, et al. CAD-RADS may underestimate coronary plaque progression as detected by serial CT angiography Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2022;23(11):1530-9. doi:10.1093/ehjci/jeab215.

26. Цибулькин Н.А., Тухватуллина Г.В., Цибулькина В. Н. и др. Воспалительные механизмы в патогенезе атеросклероза. Практическая медицина. 2016;4(96): 165-9. EDN WKBHFJ.

27. Novikova OA, Laktionov PP, Karpenko AA. The roles of mechanotransduction, vascular wall cells, and blood cells in atheroma induction. Vascular. 2019;27(1):98-109. doi:10.1177/1708538118796063.

28. Борисова Л.В., Пушкин А. С., Ким С.В. и др. Роль гематологических индексов в прогнозировании исходов у больных с острым коронарным синдромом. Лабораторная служба. 2018;7(2):49-55. doi:10.17116/labs20187249-55.

Об авторах

Г. Р. БикбаеваРоссия

Бикбаева Гузель Рунаровна — врач-кардиолог, ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В. П. Полякова"; аспирант кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии, ФГБОУ "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава России

Самара

А. Н. Ковальская

Россия

Ковальская Анна Николаевна — врач-кардиолог, аспирант кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии

Самара

К. В. Кузнецова

Россия

Кузнецова Карина Владиславовна — врач-кардиолог, ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В. П. Полякова"; аспирант кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии, ФГБОУ "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава России

Самара

П. Д. Дуплякова

Россия

Дуплякова Полина Дмитриевна — врач-кардиолог

Самара

А. А. Тухбатова

Россия

Тухбатова Алия Атласовна — к.м.н., зав. 5 кардиологическим отделением, ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В. П. Полякова"; ассистент кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии ФГБОУ "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава России

Самара

Е. М. Сухинина

Россия

Сухинина Екатерина Михайловна — к.м.н., врач-рентгенолог, зав. рентгенологическим отделением

Самара

Т. В. Павлова

Россия

Павлова Татьяна Валентиновна — д.м.н., профессор кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии, зав. отделением клинических исследований

Самара

Д. В. Дупляков

Россия

Дупляков Дмитрий Викторович — д.м.н., профессор, зам. главного врача по медицинской части, ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В. П. Полякова"; зав. кафедрой пропедевтической терапии с курсом кардиологии, ФГБОУ "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава России

Самара

Е. В. Савинова

Россия

Зав. клинико-диагностической лабораторией

Самара

Что известно о предмете исследования?

- Монотерапия статинами в максимальных дозах позволяет достигнуть целевых значений холестерина липопротеинов низкой плотности (<1,4 ммоль/л) только у 33-42% пациентов.

- Наличие уязвимых атеросклеротических бляшек в коронарных артериях является предиктором развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений.

Что добавляют результаты исследования?

- Только 17% пациентов, перенесших острый коронарный синдром, достигли целевых значений холестерина липопротеинов низкой плотности (<1,4 ммоль/л) на фоне монотерапии статинами в максимальных дозах.

- Уязвимые атеросклеротические бляшки отмечены у 44,8% пациентов, перенесших острый коронарный синдром, и чаще встречались у лиц с более тяжелым поражением коронарного русла.

Рецензия

Для цитирования:

Бикбаева Г.Р., Ковальская А.Н., Кузнецова К.В., Дуплякова П.Д., Тухбатова А.А., Сухинина Е.М., Павлова Т.В., Дупляков Д.В., Савинова Е.В. Уязвимые атеросклеротические бляшки и динамика уровня липидов на фоне терапии статинами у пациентов с острым коронарным синдромом. Первые данные исследования Combi-LLT ACS. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(5):4318. https://doi.org/10.15829/1728-8800-20254318. EDN: LIOBQX

For citation:

Bikbaeva G.R., Kovalskaya A.N., Kuznetsova K.V., Duplyakova P.D., Tukhbatova A.A., Sukhinina E.M., Pavlova T.V., Duplyakov D.V., Savinova E.V. Vulnerable plaques and lipid changes over statin therapy in patients with acute coronary syndrome. Initial data from the Combi-LLT ACS trial. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(5):4318. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-20254318. EDN: LIOBQX

JATS XML