ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ

Что известно о предмете исследования?

- В настоящее время сохраняется значимый потенциал для повышения качества контроля артериальной гипертензии.

- Применение телемедицинских технологий может повысить качество лечения пациентов с артериальной гипертензией.

Что добавляют результаты исследования?

- Продемонстрировано значимое повышение доли пациентов, достигающих целевого уровня артериального давления с применением дистанционного мониторинга.

- Дистанционное наблюдение за уровнем артериального давления значимо снижает риски сердечно-сосудистых осложнений и смерти от всех причин.

- Наиболее эффективным является дистанционный мониторинг с автоматической передачей данных.

Цель. Оценить эффективность дистанционного наблюдения за уровнем артериального давления (АД) с использованием тонометров с автоматической передачей данных в условиях реальной клинической практики.

Материал и методы. В исследование включено 12 566 пациентов как с неконтролируемой артериальной гипертензией, так и достигших целевых уровней АД. Пациентам проводилось дистанционное мониторирование АД автоматическим тонометром с функцией передачи данных по каналу GSM. В анализ включены уровни среднего 7-дневного скользящего АД через 4 и 8 нед. наблюдения.

Результаты. В общей выборке пациентов выявлено значимое снижение уровней систолического (САД) и диастолического АД (ДАД) через 4 и 8 нед. мониторинга. Динамика САД за 8 нед. мониторинга составила -2,5 [-10,0; 4,0] мм рт.ст., ДАД снизилось на -1,0 [-5,0; 3,0] мм рт.ст. Количество пациентов, достигших и/или удерживающих целевой уровень АД через 8 нед. наблюдения, составило 8306 (66,1%). Ускользание эффективности лечения наблюдалось у 1633 (13,3%) пациентов. У 4692 (38,2%) пациентов зарегистрирован исходно нецелевой уровень АД. В данной группе отмечено снижение САД и ДАД за 8 нед. на -9,0 [-17,5; -0,5] и -3,0 [-7,5; 1,0] мм рт.ст., соответственно. Среди пациентов с исходно неконтролируемой артериальной гипертензией 1462 (31,2%) достигли целевых значений АД в течение 4 нед. наблюдения, 127 (2,7%) в течение последующих 4 нед. Выявлено значимое влияние возраста на успешность достижения и удержания целевого уровня АД. Отмечена устойчивая обратная связь наличия избыточной массы тела и ожирения с исследуемым показателем.

Заключение. Дистанционное мониторинг уровня АД с применением тонометров с автоматической передачей данных позволяет значимо повысить долю пациентов, достигающих и удерживающих целевые уровни АД, а также снизить риски развития сердечнососудистых событий и смерти от всех причин.

Что известно о предмете исследования?

- Факторы воспаления играют важную роль в развитии артериальной гипертонии (АГ) и хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Для больных с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса и АГ с гипертрофией левого желудочка характерно снижение деформации левого предсердия.

Что добавляют результаты исследования?

- У больных АГ без гипертрофии левого желудочка, работающих в режиме экспедиционной вахты в Арктике, определяются начальные морфологические изменения в виде деформации левого предсердия по методу спекл-трекинг эхокардиографии. Получена обратная корреляционная связь между факторами воспаления (цитокины) и TDI e' sept (ранняя диастолическая скорость движения септальной части кольца митрального клапана) и TDI e' lat (ранняя диастолическая скорость движения латеральной части кольца митрального клапана) у этих пациентов.

Цель. Изучить ассоциацию деформации левого предсердия (ЛП) и факторов воспаления у больных с артериальной гипертонией (АГ) без поражения органов-мишеней, работающих вахтовым методом в условиях Арктики.

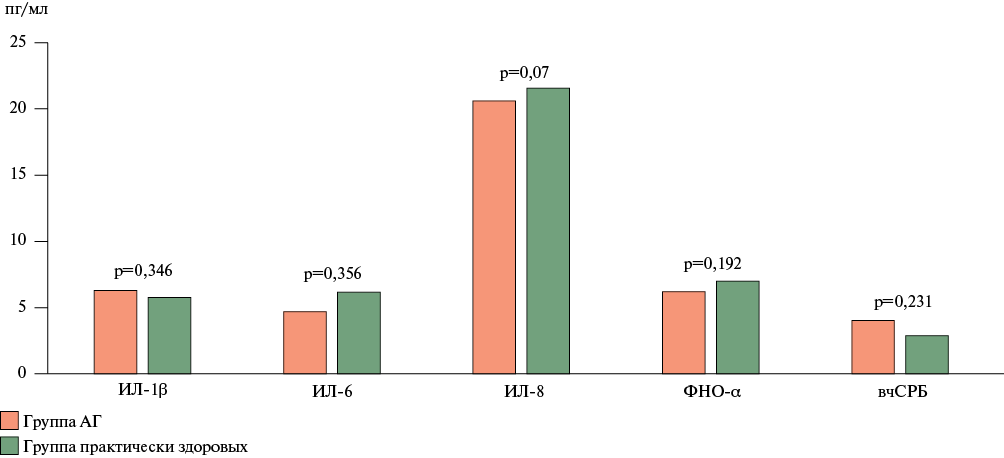

Материал и методы. Набор пациентов осуществлялся в 20222023гг непосредственно на месторождении Новый Порт ООО "Газпромнефть-ЯМАЛ", расположенном в Арктике. Во время экспедиционного выезда на месторождение осмотрено 335 человек. В исследование включено 86 пациентов с АГ и практически здоровых лиц в возрасте 18-60 лет, работающих методом экспедиционной вахты. В сыворотке крови определяли маркеры воспаления, такие как интерлейкин (ИЛ)-1b, ИЛ-6, ИЛ-8, фактор некроза опухоли альфа (ФНО-a), С-реактивный белок, определенный высокочувствительным методом (вчСРБ). Клинико-инструментальное обследование включало проведение трансторакальной ЭхоКГ с применением метода отслеживания движения пятен (speckle tracking echo), использованного для оценки деформации резервуарной фазы левого предсердия (left atrial reservoir strain, LASr) на аппарате Vivid S70, США, и определение показателей тканевой цветовой допплерографии.

Результаты. Все пациенты, включенные в исследование, были разделены на 2 группы: 1 группа — 49 больных АГ 1 стадии, преимущественно мужчин (89,8%), среднего возраста (45,07±8,1 лет), 2 группа — 37 практически здоровых лиц, средний возраст составил 43,24±7,6 года, мужчин 86,5%. В группе больных АГ выделили подгруппу пациентов с уменьшением показателя деформации ЛП по стрейну резервуара (LASr) по сравнению с нормативным показателем (<39%) и с увеличением LASr (>39%). Пациенты с показателем LASr ≤23% отсутствовали, что позволило исключить сердечную недостаточность. Около половины пациентов c АГ, работающих вахтовым методом, имели LASr между 23 и 39%, т.е. относились к "серой зоне". Уровни провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8) у больных АГ не отличались от параметров практически здоровых лиц, а параметры ранней диастолической скорости движения септальной части кольца митрального клапана и латеральной части кольца митрального клапана (TDI e' lat и TDI e' sept) были достоверно ниже в условиях арктической вахты по сравнению с таковыми у практически здоровых лиц. Изучены корреляционные связи между деформацией ЛП и цитокинами, обнаружена обратно пропорциональная корреляционная связь между показателями TDI e' lat и TDI e' sept и уровнем ИЛ-6.

Заключение. Анализ подгруппы пациентов АГ без гипертрофии левого желудочка показал обратно пропорциональную зависимость между уровнем цитокинов и показателями TDI e' lat и TDI e' sept, что позволяет предполагать ассоциацию факторов воспаления и деформации ЛП у больных АГ, работающих вахтовым методом в Арктике.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ

Что известно о предмете исследования?

- Монотерапия статинами в максимальных дозах позволяет достигнуть целевых значений холестерина липопротеинов низкой плотности (<1,4 ммоль/л) только у 33-42% пациентов.

- Наличие уязвимых атеросклеротических бляшек в коронарных артериях является предиктором развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений.

Что добавляют результаты исследования?

- Только 17% пациентов, перенесших острый коронарный синдром, достигли целевых значений холестерина липопротеинов низкой плотности (<1,4 ммоль/л) на фоне монотерапии статинами в максимальных дозах.

- Уязвимые атеросклеротические бляшки отмечены у 44,8% пациентов, перенесших острый коронарный синдром, и чаще встречались у лиц с более тяжелым поражением коронарного русла.

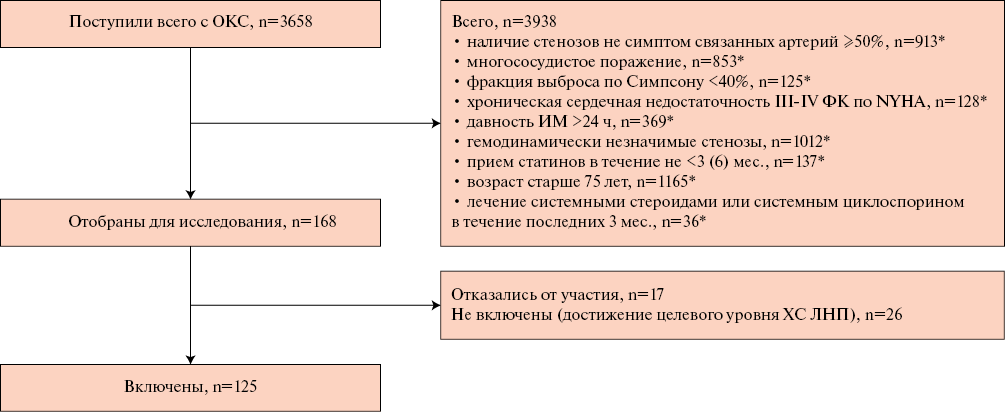

Цель. Оценить частоту выявления уязвимых атеросклеротических бляшек (АСБ) по результатам мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) у пациентов, перенесших острый коронарный синдром (ОКС) и чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ).

Материал и методы. В исследование включено 125 пациентов с ОКС, перенесших ЧКВ (мужчин 68%, медиана возраста 59 (51-66) лет). Через месяц после индексного события, пациенты, не достигшие целевых значений холестерина липопротеинов низкой плотности, были распределены на две группы в зависимости от наличия признаков уязвимых АСБ по результатам МСКТ.

Результаты. При проведении МСКТ уязвимые АСБ были выявлены у 56 (44,8%) пациентов, (мужчин 69,6%, медиана возраста 60 (51-63) лет). Пациенты с уязвимыми АСБ имели более частое поражение правой коронарной артерии (КА) — 53,6 vs 11,6% (p<0,001); поражение ствола левой КА 33,9 vs 5,8% (p<0,001); передней нисходящей КА — 76,8 vs 15,9% (p<0,001); огибающей КА — 48,2 vs 18,8% (p<0,001) по сравнению с пациентами без уязвимых АСБ. Индекс коронарного кальция у пациентов с уязвимыми АСБ был статистически значимо выше — 111 (29-247) vs 35 (1-138) (p=0,003). Пациенты с наличием признаков уязвимых АСБ имели более выраженное поражение коронарного русла по шкалам SSS (segment-stenosis score) и SIS (segment-involvement score) — 3 (1-4) vs 0 (0-1) (p<0,001) по сравнению с пациентами без уязвимых АСБ.

Заключение. Частота выявления УАСБ у пациентов, перенесших ОКС и ЧКВ и не достигших целевых значений ЛНП на фоне высокодозовой терапии статинами, составила 44,8%. Пациенты с УАСБ характеризовались более распространенным атеросклеротическим поражением КА и высоким кальциевым индексом.

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ

Что известно о предмете исследования?

- Применение оральных антикоагулянтов у гериатрических пациентов может быть связано с повышенным риском кровотечений.

- Церебральные микрокровоизлияния (ЦМК) можно считать нейровизуализационным маркером внутричерепного кровоизлияния.

- Частота встречаемости ЦМК у гериатрических пациентов с фибрилляцией предсердий, регулярно принимающих прямые оральные антикоагулянты изучена недостаточно.

Что добавляют результаты исследования?

- Работа является первым наблюдательным исследованием по изучению частоты встречаемости и анатомического расположения ЦМК у пациентов ≥80 лет с фибрилляцией предсердий, регулярно принимающих прямые оральные антикоагулянты.

- Высокая частота встречаемости ЦМК в лобарной локализации при первичном осмотре и через год, свидетельствует о высоком риске развития внутричерепного кровоизлияния в данной когорте пациентов.

- Ведение пациентов гериатрического профиля требует мультидисциплинарного подхода с включением врача лучевой диагностики для осуществления мониторинга появления новых ЦМК и определения их локализации.

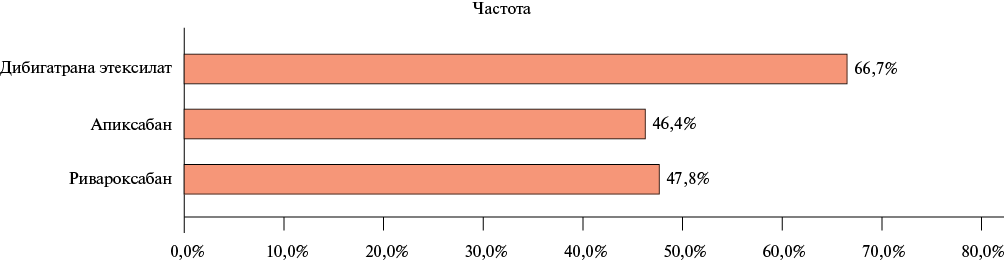

Цель. Изучить частоту и структуру церебральных микрокровоизлияний (ЦМК) у пациентов ≥80 лет с неклапанной фибрилляцией предсердий в реальной клинической практике.

Материал и методы. Обследовано 80 пациентов (медиана возраста 83 (81; 86) лет, 72,5% женщин). Всем пациентам была выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга на аппарате MAGNETOM Skyra 3 Тесла (Siemens) при первичном обследовании и повторно, через год.

Результаты. При первичном осмотре частота выявления ЦМК составила 48,8% и значимо не различалась в зависимости от принимаемого прямого орального антикоагулянта (p=0,738). Количество ЦМК составило 161 у 39 пациентов, в среднем на одного пациента — 4,1±3,6 ЦМК. При повторном обследовании новые ЦМК возникли у 21,6%. В структуре ЦМК при первичном осмотре преобладала смешанная локализация (43,6%), преимущественно в лобной доле (25,5%). При повторном осмотре — лобарная локализация (54,5%) и также преимущественно в лобной доле (43,5%).

Заключение. Высокая частота выявления ЦМК у пациентов ≥80 лет с неклапанной фибрилляцией предсердий, как при первичном осмотре, так и через год, особенно в лобарной локализации, свидетельствует о высоком риске развития внутричерепного кровоизлияния, для профилактики которого необходим мультидисциплинарный подход к ведению таких пациентов.

COVID-19 И БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Что известно о предмете исследования?

- Потребление электронных сигарет (ЭС) нарушает врожденную иммунную защиту легких, приводит к большому спектру легочных поражений, является фактором риска респираторных и многих сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего осложняющих течение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019).

- Относительно невысокая распространенность и длительность потребления ЭС, преимущественно среди наиболее молодых групп населения, могут искажать связь вейпинга с исходами COVID-19.

- Данные о взаимосвязи потребления ЭС с заболеваемостью COVID-19 и его исходами скудны и противоречивы.

Что добавляют результаты исследования?

- Представлены результаты анализа общенациональных и региональных тенденций, особенностей взаимосвязи между потреблением ЭС и исходами COVID-19 в разрезе половозрастных групп взрослого населения.

- Взаимосвязи между частотой потребления ЭС и показателями летальности от COVID-19 нелинейны и варьируются в зависимости от возраста.

- Полученные результаты открывают возможности для проведения дополнительных исследований, направленных на углубленное изучение причинно-следственных связей между потреблением ЭС и исходами COVID-19 с учетом демографических и социально-экономических особенностей регионов Российской Федерации.

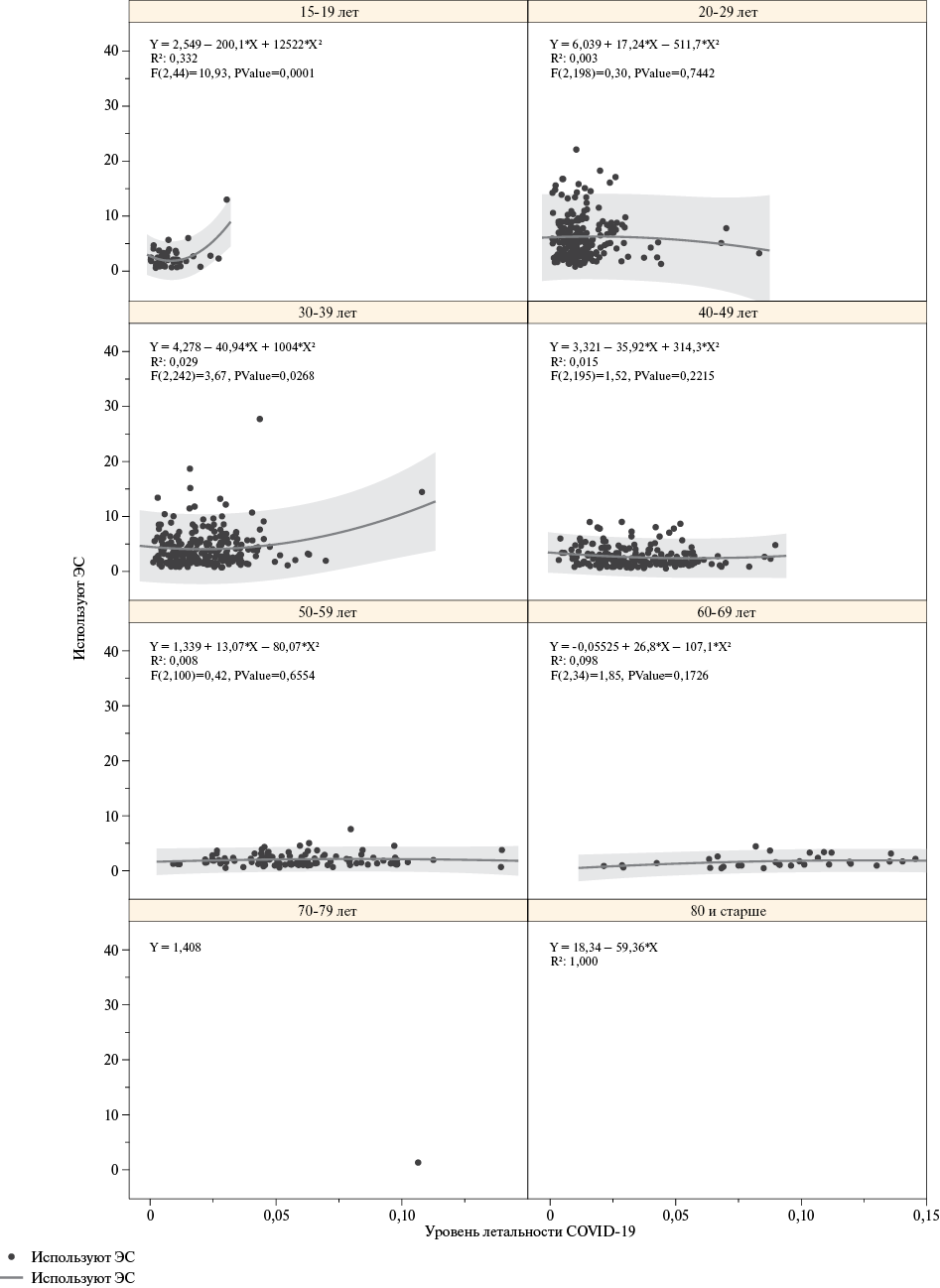

Цель. Изучение взаимосвязи между уровнем госпитализаций, тяжелого течения и летальности от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с частотой потребления электронных сигарет (ЭС) в Российской Федерации (РФ) за 2020-2021гг.

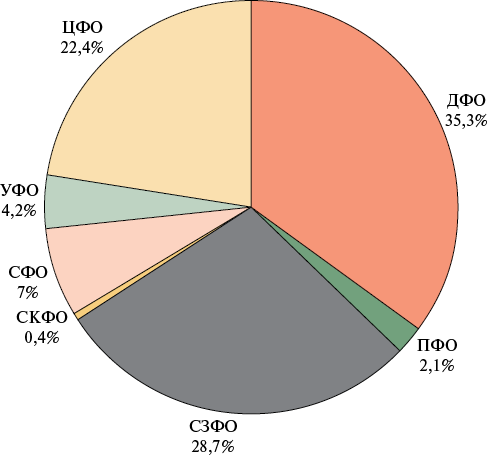

Материал и методы. Проанализированы данные о числе госпитализированных с COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) тяжелого течения и умерших от COVID-19 за 2020-2021гг в 85 субъектах РФ из Федерального регистра COVID-19, данные о статусе потребления ЭС, за 2020-2021гг по 85 субъектам РФ из базы микроданных "Выборочного наблюдения состояния здоровья населения" Росстата (Федеральная служба государственной статистики). Проведен анализ взаимосвязи частоты потребления ЭС с уровнем госпитализации с COVID-19, тяжелых COVID-19 и летальности от COVID-19 по половозрастным группам и федеральным округам (ФО) РФ в модели квадратичной регрессии.

Результаты. Получены нелинейные взаимосвязи между исследуемыми показателями с характерной параболической зависимостью. Выявлена статистически значимая связь летальности от COVID-19 с частотой потребления ЭС у мужчин в возрасте 15-19 лет (R2=0,24, p=0,001); у женщин 30-39 лет (R2=0,13, p=0,001). Связи между уровнем госпитализаций, тяжелых и летальных случаев COVID-19 и потреблением ЭС в большинстве ФО демонстрируют обратную параболическую зависимость.

Заключение. Взаимосвязи между частотой потребления ЭС и показателями COVID-19 сложны и нелинейны. Глубокий сегментированный анализ позволил выявить значимые ассоциации, объясняющие вклад потребления ЭС в уровень госпитализаций, тяжелых и летальных исходов COVID-19 в отдельных половозрастных группах. В разрезе ФО РФ эти связи характеризуются неоднородностью, очевидно в силу воздействия ряда демографических и социально-экономических факторов на исходы COVID-19.

Что известно о предмете исследования?

- Новая коронавирусная инфекция способствует дестабилизации артериального давления (АД), развитию и прогрессированию дислипидемии, ухудшает структурно-функциональные характеристики артерий.

- Основная цель лечения больных артериальной гипертонией и дислипидемией заключается в снижении риска сердечно-сосудистых катастроф, для чего необходимо достижение целевых уровней АД и холестерина липопротеинов низкой плотности.

- Полипилл терапия, включающая антигипертензивные и липид-снижающий препараты, способствует достижению этих целей, улучшая сердечно-сосудистый прогноз в долгосрочной перспективе.

Что добавляют результаты исследования?

- Отражена терапевтическая стратегия, позволяющая достичь не только оптимального уровня АД и липидного профиля, но и продемонстрировавшая выраженный вазопротективный эффект.

- Построена многофакторная модель вероятности достижения целевого уровня АД и холестерина липопротеинов низкой плотности, включающая возраст, наличие артериальной гипертонии в анамнезе, офисное систолическое АД.

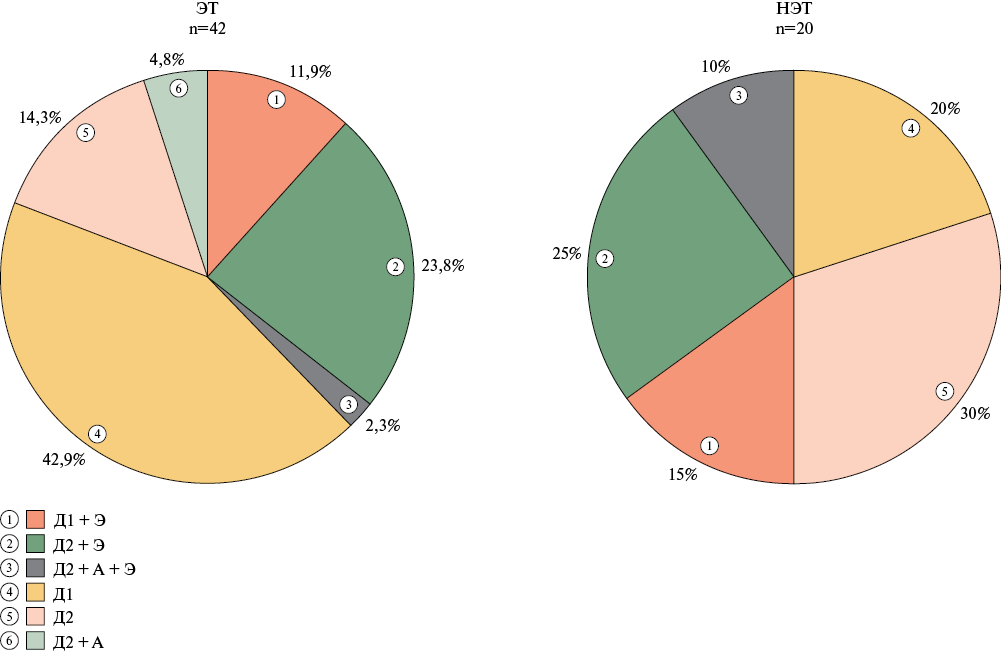

Цель. Выявить факторы, связанные с достижением целевого уровня (ЦУ) артериального давления (АД) и холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ЛНП) на фоне полипилл терапии (индапамид, периндоприл, розувастатин) у больных с артериальной гипертонией (АГ) и дислипидемией после новой коронавирусной инфекции.

Материал и методы. В исследование включено 62 пациента, которых разделили на группы: 1-я (n=42) — через 24 нед. зафиксирован ЦУ АД и ХС ЛНП; 2-я (n=20) — ЦУ показателей не достигнут. Определяли липидный профиль, структурно-функциональные характеристики артерий.

Результаты. Терапия полипилл характеризовалась достижением ЦУ АД и ХС ЛНП в 38,7%, добавление амлодипина, эзетимиба увеличило эффективность до 67,7%. В 1-й группе толщина комплекса интима-медиа сонных артерий уменьшилась на 11,8%, во 2-й — на 7% (р<0,05). Только в 1-й группе увеличилась доля лиц с нормальными значениями толщины комплекса интима-медиа, уменьшился индекс жесткости b (-15,2%; р<0,01), по данным аппланационной тонометрии снизились показатели скорости пульсовой волны. Выявлены предикторы достижения ЦУ АД и ХС ЛНП на фоне комбинированной терапии, включая полипилл: возраст, АГ в анамнезе, систолическое АД, показатели скорости пульсовой волны, сердечно-лодыжечный сосудистый индекс.

Заключение. Одновременное достижение ЦУ АД и ХС ЛНП на фоне полипилл терапии у больных АГ и дислипидемией после коронавирусной инфекции сопровождалось выраженным вазопротективным эффектом. Построена многофакторная модель, позволяющая прогнозировать вероятность снижения АД и ХС ЛНП до ЦУ, включающая возраст, наличие АГ в анамнезе, систолическое АД.

ФАКТОРЫ РИСКА

Что известно о предмете исследования?

- Курение — один из наиболее значимых модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и риска смерти от кардиоваскулярных болезней и от всех причин.

- Отказ от курения способствует снижению смертности.

Что добавляют результаты исследования?

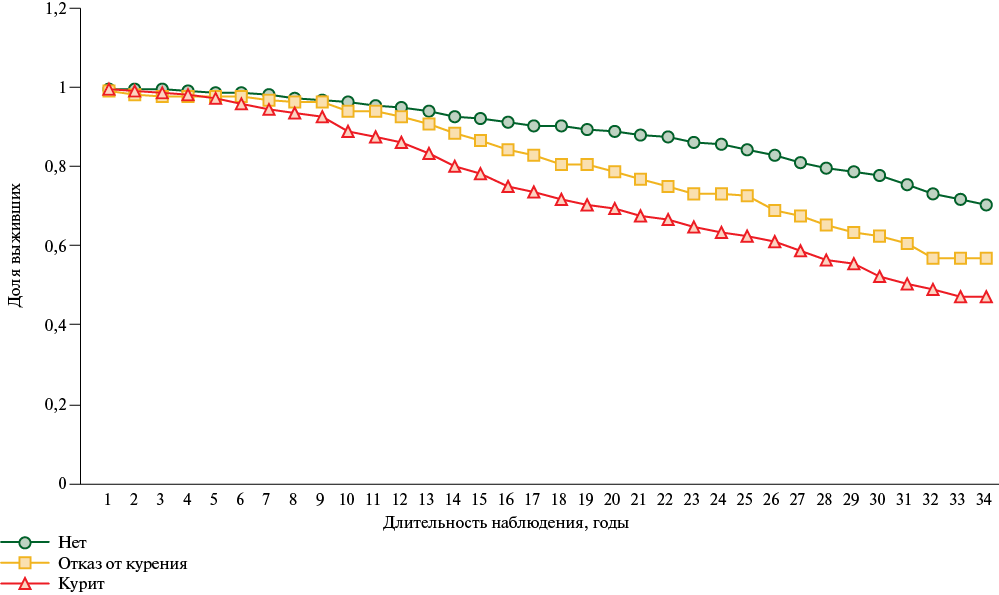

- Согласно результатам 34-летнего проспективного исследования курение значительно увеличивает риск смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности среди лиц младшей возрастной группы (20-39 лет).

- Наиболее действенным отказ от курения оказался в младшей возрастной группе, среди наблюдаемых лиц старшей возрастной группы прекращение курения не повлияло на показатели смертности.

Цель. Изучить влияние курения, а также отказа от курения на риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и от всех причин в длительном 34-летнем когортном проспективном исследовании.

Материал и методы. В 1988-1991гг обследовано 1546 человек (630 мужчин и 916 женщин) в возрасте 20-59 лет. За 34 года наблюдения — 556 случаев смерти, из них 244 от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Результаты. Табакокурение повышает риск смерти от всех причин в 2,4 раза, а среди лиц 20-39 лет в 3,5 раза. Среди мужчин, отказавшихся от курения, риск смерти в 1,9 раза выше по сравнению с некурящими. Среди лиц старшей возрастной группы прекращение курения не повлияло на показатели риска смерти. Курение повышает риск смерти от ССЗ в 1,9 раза, а среди людей в возрасте до 40 лет в 3,6 раза. Среди прекративших курение риск смерти от ССЗ в 1,7 раза выше по сравнению с некурящими. 34-летняя выживаемость среди некурящих составляет 70,2%, курящих — 47,2%, отказавшихся от курения — 57,1%.

Заключение. Выявлен значительный вклад курения в повышение риска смерти от ССЗ и от всех причин. Прекращение курения в старшей возрастной группе сопровождается сохранением повышенного риска смерти от ССЗ и от всех причин. Лучший возрастной период для отказа от курения — до 40 лет.

Что известно о предмете исследования?

- Профилактическое консультирование — эффективное вмешательство по вторичной профилактике хронических неинфекционных заболеваний, в т.ч. осложнений ишемической болезни сердца, путем коррекции факторов риска, включенных в программу диспансеризации взрослого населения.

Что добавляют результаты исследования?

- Впервые изучен охват профилактическим консультированием пациентов по основным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний после инфаркта миокарда в 13 регионах Российской Федерации. Оценка полноты охвата проведения профилактического консультирования среди пациентов, перенесших инфаркт миокарда, и выявление факторов, ассоциированных с повышением консультативной активности, позволит разработать подходы к совершенствованию диспансерного наблюдения.

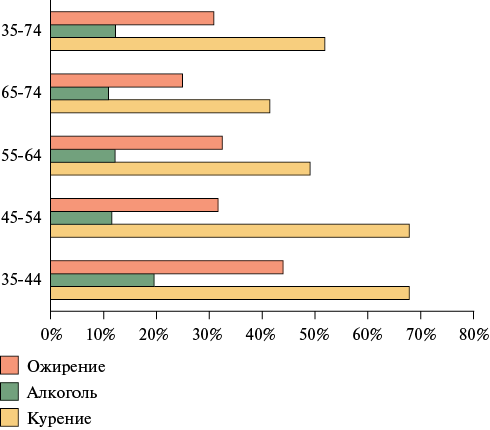

Цель. Оценить охват профилактическим консультированием по основным модифицируемым факторам риска (ФР) сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) пациентов, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), и выявить факторы, ассоциированные с повышением консультативной активности в течение года после коронарного события.

Материал и методы. В исследование по специальной рандомизационной схеме включены 1107 пациентов с ИМ в возрасте 35-75 лет. Через 6 мес. было опрошено 889 человек, через 12 мес. — 703 человека. На госпитальном этапе уточнялся статус курения, употребления алкоголя с оценкой по шкале CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener Questionnaire). Через 6 и 12 мес. уточняли, было ли проведено профилактическое консультирование по основным ФР ССЗ. Также уточняли социальный статус, изменения анамнеза жизни и заболевания для выявления факторов, ассоциированных с получением профилактического консультирования.

Результаты. Через 6 и 12 мес. после перенесенного ИМ профилактическое консультирование по отказу от курения проведено соответственно у 63,8 и 58,4% курящих пациентов; по отказу от употребления алкоголя — у 16,5 и 14,9%. Достоверно реже консультацию по отказу от курения получили пациенты с ожирением: отношение шансов (OR, odds ratio) 0,7; доверительный интервал (ДИ): 0,48-1,0; p=0,053), а также пациенты, страдающие сахарным диабетом 2 типа (OR 0,49; ДИ: 0,29-0,82; p=0,008). По отказу от употребления алкоголя чаще консультированы курящие пациенты (OR 2,87; ДИ: 1,79-4,66; p<0,001), с фракцией выброса левого желудочка <50% (OR 1,6; ДИ: 1,01-2,56; p=0,048). Через 6 и 12 мес. по вопросам питания проконсультированы 71,5 и 71,6% пациентов, по вопросам физической активности — 56,8 и 31,6% пациентов, соответственно. По вопросам питания достоверно чаще консультацию получали пациенты, страдающие ожирением (OR 1,51; ДИ: 1,02-2,25; p=0,04). Пациенты, наблюдающиеся у кардиолога, чаще получали консультации в отношении здорового питания (OR 2,1; ДИ: 1,42-3,12; p<0,001) и ФА (OR 2,0; ДИ: 1,35-2,97; p<0,001).

Заключение. По результатам настоящего исследования выявлен дефицит проведения профилактического консультирования по основным модифицируемым ФР ССЗ и их осложнений.

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Что известно о предмете исследования?

- Технический прогресс в начале ХХIв привел к расширению возможностей медицины, сделав доступным излечение ранее фатальных болезней и доклиническую диагностику многих хронических заболеваний.

- Повышение продолжительности жизни и снижение смертности зависит не только от первичной профилактики, но и от организации эффективной вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

Что добавляют результаты исследования?

- Среди причин госпитализации сердечно-сосудистые заболевания занимают основное место, что требует улучшения диспансеризации и амбулаторной помощи среди лиц высокого сердечно-сосудистого риска.

- Среди приоритетов вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний важное место занимает улучшение просветительской работы по увеличению приверженности пациентов к медикаментозной коррекции и достижение целевых уровней основных факторов риска.

- Оптимизация материально-технического обеспечения, а также улучшение укомплектованности штатного расписания врачами и средним медперсоналом являются важным звеном в организации вторичной профилактики в первичном звене здравоохранения.

Цель. Определение возможностей вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) на амбулаторном и стационарном этапах лечения с помощью проведения одномоментного медико-социального опроса когорты врачей из различных городов Российской Федерации.

Материал и методы. В одномоментном исследовании принимали участие врачи поликлиник (16 городов, 545 врачей) и стационаров (13 городов, 151 врач). Опрос был осуществлен по ранее подготовленной анкете, в разработке которой принимали участие эксперты из "НМИЦ ТПМ" и организаторы здравоохранения. Анкета состояла из 9 вопросов, включающих гендерно-возрастные особенности, частоту различных нозологических форм, приверженность к терапии, льготное обеспечение лекарствами, взаимодействие с амбулаторными врачами и штатную укомплектованность врачами и средним медперсоналом. На каждый вопрос предлагались ответы в нескольких градациях. В зависимости от численности населения города были распределены на 4 подгруппы: население >2 млн человек, 1-2 млн человек, 400 тыс. — 1 млн человек и население<400 тыс. человек.

Результаты. Согласно полученным результатам, в поликлиниках и стационарах по частоте обращаемости взрослого населения ишемическая болезнь сердца занимает первое место и составляет ~40% среди ХНИЗ. С диагнозом хроническая сердечная недостаточность пациенты в 1,4 раза чаще обращаются в стационары по сравнению с поликлиниками. Частота выявления других хронических заболеваний в поликлиниках и стационарах имеет схожую картину и в совокупности составляет до 50% от обращаемости по поводу ХНИЗ. Среди госпитализированных пациентов доминируют лица обоего пола в возрасте 65 лет, тогда как на амбулаторном уровне их обращаемость меньше в 2 раза. Пациенты 60-64 лет, вне зависимости от гендерной принадлежности, одинаково часто обращаются за амбулаторной и стационарной помощью. Льготное обеспечение важными препаратами в каждом втором случае обеспечивается на удовлетворительном уровне (50-75%), сопоставимое количество пациентов получают препараты до 50% случаев. Каждый второй пациент не привержен к медикаментозной и немедикаментозной терапии в различной степени, причем мнение врачей из стационаров и поликлиник сопоставимо. Необходимо отметить, что в поликлиниках неукомплектованность врачами и средним медперсоналом достигает 50%.

Заключение. С учетом лидирующей позиции сердечно-сосудистых заболеваний среди причин госпитализации и амбулаторной помощи за счет старших возрастных групп, необходимо улучшить диспансеризацию и амбулаторную помощь среди лиц высокого риска. Среди приоритетов вторичной профилактики ХНИЗ важное место занимает улучшение просветительской работы по увеличению приверженности пациентов к медикаментозной коррекции и достижению целевых уровней основных факторов риска. Оптимизация материально-технического обеспечения, в т.ч. лекарственным обеспечением лечебных учреждений, а также улучшение укомплектованности штатного расписания врачами и средним медперсоналом играют ключевую роль в организации вторичной профилактики в первичном звене здравоохранения.

СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАРДИОЛОГИИ

Что известно о предмете исследования?

- Послеоперационная пневмония (ПП) — нередкое осложнение кардиохирургических операций, негативно влияющее на клинические результаты и экономические аспекты лечения.

- Среди известных факторов риска — пожилой возраст, хронические заболевания, длительная вентиляция легких, сложность операции.

Что добавляют результаты исследования?

- Определена распространенность и ключевые предикторы пневмонии после операции коронарного шунтирования. Основными факторами, связанными с её развитием, являются: дооперационный уровень лейкоцитов, длительность пережатия аорты и максимальный послеоперационный уровень креатинфосфокиназы.

- Установлено, что сочетанные операции не увеличивают риск развития ПП по сравнению с изолированным коронарным шунтированием.

- Гендерная принадлежность не ассоциировалась с риском ПП.

Цель. Оценить распространенность и предикторы развития послеоперационной пневмонии (ПП) после операции коронарного шунтирования (КШ) по данным госпитального регистра.

Материал и методы. Ретроспективное исследование 925 пациентов, перенесших плановое КШ в 2017-2019гг, на основе данных госпитального регистра. В 11% случаев выполнялось сочетанное вмешательство. Диагноз ПП устанавливался согласно национальным рекомендациям. Для выявления предикторов использовалась многофакторная логистическая регрессия. В ассоциативный анализ включали дооперационные, операционные и послеоперационные переменные.

Результаты. Частота развития ПП составила 8,7%. ПП развивалась на 5,5 [3; 8] сут. (Me [Q25; Q75]) после операции КШ. Гендерная принадлежность не влияла на риск. В однофакторном анализе значимыми факторами ПП были дооперационный уровень лейкоцитов, длительность пережатия аорты (ПА) и максимальный уровень креатинфосфокиназы (КФК) после операции. В многофакторной модели подтвердился независимый характер предикторов: дооперационный уровень лейкоцитов (OR — odds ratio (отношение шансов) =1,11; p=0,008), длительность ПА (OR=1,07; p=0,045) и послеоперационный уровень КФК (OR=1,04; p=0,018). Сочетанные операции риск не увеличивали.

Заключение. ПП являются серьезным осложнением кардиохирургических операций, негативно влияющим на клинические результаты и экономические аспекты лечения. После КШ в обследованной когорте ПП выявлялась в 8,7% случаев. Ключевыми предикторами были: дооперационный уровень лейкоцитов, длительность ПА и максимальный послеоперационный уровень КФК. Полученные результаты свидетельствуют о возможной пользе мониторинга отдельных воспалительных маркеров и минимизации времени ПА для прогнозирования и снижения риска развития пневмонии.

Что известно о предмете исследования?

- Известно, что больные, подвергающиеся коронарному шунтированию, требуют назначения антиагрегантной терапии — стандартом является ацетилсалициловая кислота. Известны попытки назначения двойной антитромбоцитарной терапии у больных стабильной ишемической болезнью сердца, подвергаемых коронарному шунтированию. Однако на сегодняшний день не ясны соотношения пользы и риска такого лечения, не определен оптимальный кандидат для двойной антитромбоцитарной терапии.

Что добавляют результаты исследования?

- Добавление клопидогрела к аспирину способствует обеспечению лучшей проходимости шунтов малого (<1,5 мм) диаметра и диффузном поражении коронарных артерий.

Цель. Изучить клинические результаты и частоту окклюзии шунтов у больных с диффузным поражением и малым (<1,5 мм) диаметром шунтируемых коронарных артерий (КА) через год после коронарного шунтирования (КШ) при приеме различных вариантов антитромботической терапии (АТТ) — аспирина и комбинация аспирина с клопидогрелом).

Материал и методы. В проспективное рандомизированное исследование включены 94 пациента со стабильным течением ишемической болезни сердца и многососудистой коронарной болезнью, имеющие диффузное поражение и малый (<1,5 мм) диаметр принимающего русла, которые перенесли неосложненное КШ. Рандомизация в 2 группы: группу АСК — монотерапия аспирином (ацетилсалициловой кислотой) (n=41) и группу АСК+Клоп — терапия аспирином в комбинации с клопидогрелом (n=53). Медиана наблюдения (интерквартильный размах) — 20 (12; 24 мес.); всем выполнена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)шунтография.

Результаты. Общее количество шунтов составило 349, суммарная частота их окклюзий — 54 (16%). Частота окклюзий шунтов в группах АСК и АСК+Клоп оказалась очень близкой: 19 vs 13% (р=0,191). При субанализе функции шунтов к артериям диаметром <1,5 мм окклюзии развивались чаще в группе АСК: 39 vs 12% (р=0,005); такое различие сформировалось за счет "разрыва" между группами по частоте окклюзии шунтов к артериям наименьшего калибра (≲1 мм): 60 vs 17% (р=0,006). Частота рецидива стенокардии при монотерапии аспирином была несколько выше, чем при "усиленной" АТТ: 20 vs 13%, р=0,480.

Заключение. Окклюзии шунтов к артериям малого (<1,5 мм) диаметра, оцененные через год после КШ, развиваются достоверно реже на фоне терапии комбинацией АСК и клопидогрела.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Что известно о предмете исследования?

- Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (КА) — стандарт оперативного лечения ишемической болезни сердца.

- Использование металлического стента сопряжено с локальным нарушением гемодинамики и вялотекущим воспалением, приводящими к рестенозу.

Что добавляют результаты исследования?

- Использование баллона с лекарственным покрытием (БЛП) нивелирует недостатки металлических стентов и может стать эффективной и безопасной альтернативой коронарному стентированию.

- В обзоре представлен анализ последних научных публикаций, показывающих безопасность и эффективность применения БЛП в лечении de novoпоражений КА в ряде клинических ситуаций.

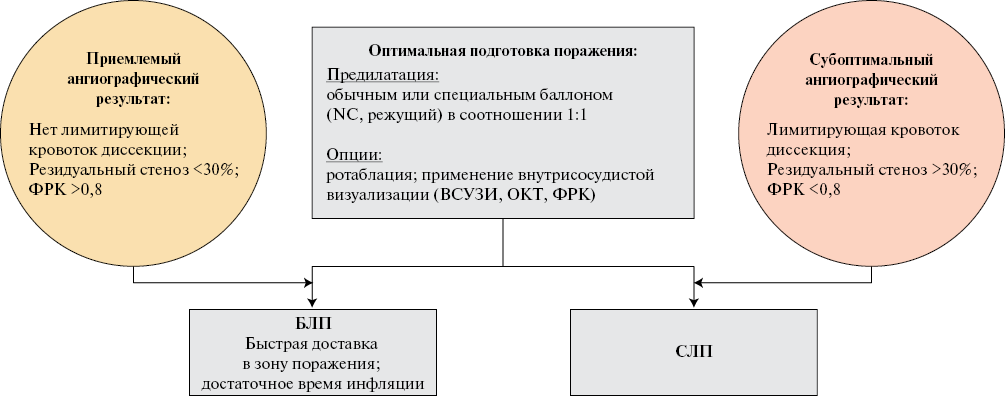

В последнее десятилетие становятся все более очевидными недостатки стентирования коронарных артерий (КА) стентами с лекарственным покрытием. Металлизация артерии, потеря вазореактивности и вялотекущее воспаление в месте имплантации приводят к развитию рестеноза и повышению риска повторных реваскуляризаций. В связи с этим всё больший интерес притягивает концепция "не оставлять ничего после себя", которая пришла в коронарную реваскуляризацию из стратегий лечения заболеваний артерий нижних конечностей. К методам лечения в рамках данной концепции в КА можно отнести использование биодеградируемых скаффолдов и баллонов с лекарственным покрытием (БЛП). Несмотря на то, что как в отечественных, так и в зарубежных рекомендациях для БЛП закреплена роль лечения внутристентового рестеноза, крупные исследования показывают эффективность и безопасность БЛП в лечении de novo поражений КА. В обзоре систематизированы последние данные о возможностях применения БЛП в лечении de novo поражений нативных КА.

ISSN 2619-0125 (Online)