Перейти к:

Приверженность к лечению пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка: обсервационное исследование на базе городской поликлиники

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4422

EDN: WHLHJP

Аннотация

Цель. Оценить клинические особенности и приверженность к лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ХСНсФВ), наблюдающихся амбулаторно.

Материал и методы. Проведено одномоментное обсервационное исследование на базе городской поликлиники с участием 230 пациентов >60 лет с ХСНсФВ. Приверженность к медикаментозной терапии оценивалась с использованием шкалы общей приверженности НОДФ (Национального общества доказательной фармакотерапии).

Результаты. Средний возраст обследованных составил 74 года, 60,4% — женщины. У 99,1% пациентов зафиксирована мультиморбидность, наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были артериальная гипертензия (97,4%), ишемическая болезнь сердца (65,7%) и ожирение (39,1%). Большинство пациентов (57%) относилось ко II функциональному классу по NYHA (New York Heart Association). Медианное значение фракции выброса левого желудочка составило 64%, 60% опрошенных принимали ≥5 препаратов. Уровень полной приверженности терапии (0 баллов по шкале НОДФ) продемонстрировали 77,8% пациентов. Среди причин неполной приверженности (≥1 балла по шкале НОДФ) доминировала забывчивость (54,9%), далее следовали сомнения в необходимости терапии (15,7%) и сложность схемы приёма (11,8%).

Заключение. Несмотря на высокий уровень полной приверженности лечению, выявленный у большинства пациентов с ХСНсФВ, 22,2% демонстрировали различные нарушения режима медикаментозного лечения, что требует пристального внимания со стороны врачей поликлиники.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ларина В.Н., Замятин К.А. Приверженность к лечению пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка: обсервационное исследование на базе городской поликлиники. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(6):4422. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4422. EDN: WHLHJP

For citation:

Larina V.N., Zamyatin K.A. Adherence to treatment in patients with heart failure with preserved left ventricular ejection fraction: an observational study based on a city outpatient clinic. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(6):4422. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4422. EDN: WHLHJP

Введение

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остается одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современной кардиологии [1], существенно снижая качество жизни пациентов и значительно повышая нагрузку на систему здравоохранения в России. В структуре выделенных фенотипов ХСН в зависимости от демографических, клинико-лабораторных и других данных, наблюдается тенденция к нарастанию количества пациентов с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) ≥50% как в развитых, так и в развивающихся странах, выживаемость которых практически сопоставима с выживаемостью пациентов с ХСН со сниженной и умеренно сниженной ФВ ЛЖ [2]. Количество пациентов с ХСН с сохраненной ФВ (ХСНсФВ) ЛЖ в мире достигает 50% среди всех пациентов с ХСН [3]. По данным российских исследований, доля пациентов с ХСНсФВ, госпитализированных в отделение неотложной кардиологии по причине декомпенсации сердечной недостаточности, может достигать 34,4-71,2% от всех лиц, госпитализированных с диагнозом "ХСН" [4-6].

ХСНсФВ тесно ассоциирована с коморбидностью [7], особенно не сердечно-сосудистого происхождения, что требует существенного увеличения количества ежедневно принимаемых пациентом жизненно-необходимых лекарственных препаратов, тем самым значительно усложняя схему и режим их приема, повышая вероятность использования некорректной дозировки и нарушения приверженности лечению в разной форме.

Существующие данные показывают, что активное сопровождение пациентов в рамках специализированной медицинской помощи снижает риск повторных госпитализаций таких пациентов [8], который сам по себе является фактором неблагоприятного прогноза [9][10]. Одним из примеров такого сопровождения является диспансерное наблюдение, реализующееся на территории Российской Федерации. В соответствии с одной из задач диспансерного наблюдения за пациентами с ХСН, необходим контроль за соблюдением немедикаментозного и медикаментозного лечения ХСН [11], что фактически отражает приверженность пациентов к назначенному лечению [12].

В настоящее время количество исследований, посвященных изучению приверженности к лечению пациентов с ХСНсФВ, а также данных, позволяющих с достаточной долей уверенности судить о клинических факторах, ассоциированных с полной или неполной приверженностью лечению, весьма ограничено. Так, в рамках рандомизированного контролируемого исследования PIROUETTE (PIRfenidOne in patients with heart failUre and preserved lEfT venTricular Ejection fraction) была проведена оценка приверженности режиму приёма пирфенидона пациентов с ХСНсФВ путем подсчета количества принятых таблеток в возвращенных врачам упаковках. В группах пациентов, принимавших пирфенидон и плацебо, приверженность составила 94,7 и 96,9%, соответственно [13].

В исследовании Jarrah M, et al. приняли участие 164 пациента в возрасте >18 лет (средний возраст 62,5 лет) с установленным диагнозом ХСН. Оценка приверженности лечению проводилась с использованием шкалы общей приверженности к лечению GMAS (General Medication Adherence Scale). Высокая приверженность была зарегистрирована у 33,5% пациентов. Однако оценка приверженности пациентов лечению в зависимости от фенотипа ХСН в данном исследовании не проводилась [14].

Таким образом, имеющиеся данные о приверженности лечению пациентов с ХСНсФВ достаточно разнородны и требуют дальнейшего уточнения.

В рамках проведенного пилотного исследования на меньшей выборке пациентов были получены данные, свидетельствующие о статистически значимо меньшей приверженности к лечению пациентов с ХСНсФВ в сравнении с пациентами, имеющими ФВ ЛЖ <50% [15]. Это обусловило интерес к проведению дальнейшего изучения особенностей приверженности пациентов с ХСНсФВ на амбулаторном этапе, что и определило цель данного исследования.

Цель исследования — оценить клинические особенности и приверженность к лечению пациентов с ХСНсФВ, получающих лечение в условиях городской поликлиники.

Материал и методы

Одномоментное одноцентровое обсервационное исследование проводилось на базе ГБУЗ "ДКЦ № 1 ДЗМ", филиал 4. В исследовании приняли участие 230 пациентов пожилого и старческого возраста с диагностированной ХСН, которые постоянно наблюдались у врача-терапевта, врача общей практики или врача-кардиолога. Включение пациентов сплошным методом в исследование проводилось в период с ноября 2022г по декабрь 2024г.

Критерии включения: возраст ≥60 лет; установленный в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями [16] диагноз ХСНсФВ; I-III функциональный класс (ФК) по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA — New York Heart Association); согласие на участие в исследовании.

Критерии невключения: тяжелая сопутствующая патология (онкологические заболевания; печеночная недостаточность; терминальная хроническая болезнь почек); инфаркт миокарда, инсульт, декомпенсация ХСН и IV ФК ХСН, реваскуляризация миокарда в течение 6 мес. до включения в исследование; отсутствие согласия на участие в исследовании.

Всем пациентам был проведен общепринятый физикальный осмотр с тщательным сбором жалоб и анамнеза. Функциональный статус пациентов оценивался с помощью классификации NYHA, тяжесть клинического состояния — с помощью шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) [17]. Приверженность к медикаментозному лечению оценивалась с помощью шкалы общей приверженности Национального общества доказательной фармакотерапии (НОДФ) [18]: при наборе пациентом 0 баллов приверженность считалась полной; 1-2 балла — частичной, неполной приверженностью; 3 балла — частичной неприверженностью; 4 балла — абсолютной неприверженностью. При этом, если пациент набирал ≥1 балла, приверженность расценивалась как неполная.

С пациентами проводилась беседа о необходимости приема медикаментозной терапии на фоне соблюдения водно-солевого режима, рекомендованного при ХСН. Каждый пациент ознакомился и подписал информированное согласие на добровольное участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен Локальным Этическим комитетом ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России от 20 октября 2022г, протокол заседания № 3.

Лабораторные показатели определяли по стандартным методикам на базе клинико-диагностической лаборатории ДКЦ № 1 ДЗМ. Уровень N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) оценивался с помощью электрохемилюминесцентного анализа на основании тест-системы Roche (производитель Германия) pro-BNP II Elecsys Сobase E.

Эхокардиографическое исследование проводилось с помощью аппарата GE Logiq S8 (производства США) в одно-, двухмерном и допплеровском режимах не ранее и не позднее чем за 6 мес. до физикального обследования и определения приверженности лечению.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 26.0.

Нормальность распределения признаков оценивалась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова (n>50). Все количественные признаки, имевшие нормальное распределение в исследуемой группе, записывались в виде среднего значения и стандартного отклонения (М±SD). Признаки, распределение которых отличалось от нормального, описывались в виде медианы и интерквартильного размаха, верхнего и нижнего квартиля (Me [ Q25; Q75]). Категориальные данные представлены в виде частоты выявления признака в когорте (n) и доли от всех исследованных пациентов в группе, выраженной в процентах (%). Сравнение групп по качественным признакам проводилось с использованием критерия χ² Пирсона, по количественным признакам с помощью U-критерия Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

Среди 230 пациентов, включенных в исследование, бóльшую долю составили лица женского пола (60,4%). Возраст пациентов варьировал от 60 до 91 года (74,0 [ 69; 78] лет). Высшее образование имели 114 (49,6%), жили с семьёй — 164 (71,3%) пациента. Вредные привычки в виде табакокурения выявлены у 9 (3,9%) человек. Нормальную массу тела имели 46 (20%), избыточную массу или ожирение — 184 (80%) пациента. Соответствовали I ФК по классификации NYHA 57 (24,8%), II ФК — 131 (57,0%), III ФК — 42 (18,2%) человек. Медианный балл по ШОКС — 5 [ 4; 6], что соответствует II ФК, который превалировал в когорте пациентов, включенных в исследование. Мультиморбидность зарегистрирована у 228 (99,1%) из 230 обследованных пациентов. Демографические и гемодинамические показатели, а также сопутствующая патология пациентов с ХСН на момент включения в исследование представлены в таблице 1.

Таблица 1

Демографические, гемодинамические показатели и сопутствующая патология

|

Показатель |

Пациенты, n=230 |

|

Возраст, лет, Me [ Q25; Q75] |

74,0 [ 69; 78] |

|

Мужчины, n (%) |

91 (39,6) |

|

Систолическое АД, мм рт.ст., Me [ Q25; Q75] |

130 [ 122; 131] |

|

Диастолическое АД, мм рт.ст., Me [ Q25; Q75] |

80 [ 72; 80] |

|

ЧСС, уд./мин, Me [ Q25; Q75] |

72 [ 68; 76] |

|

АГ, n (%) |

224 (97,4) |

|

ИБС, n (%) |

151 (65,7) |

|

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) |

39 (17,0) |

|

Ожирение, n (%) |

90 (39,1) |

|

Дислипидемия, n (%) |

143 (62,2) |

|

Сахарный диабет любого типа, n (%) |

61 (26,5) |

|

Фибрилляция предсердий, n (%) |

87 (37,8) |

|

Хроническая болезнь почек (%) |

63 (27,4) |

|

Хроническая обструктивная болезнь легких, n (%) |

14 (6,1) |

Примечание: АГ — артериальная гипертензия, АД — артериальное давление, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ЧСС — частота сердечных сокращений, Me [ Q25; Q75] — медиана [интерквартильный размах].

Согласно эхокардиографическому исследованию, медианное значение ФВ ЛЖ соответствовало 64 [ 59,5; 68]%, NT-proBNP — 382 [ 192; 743] пг/мл.

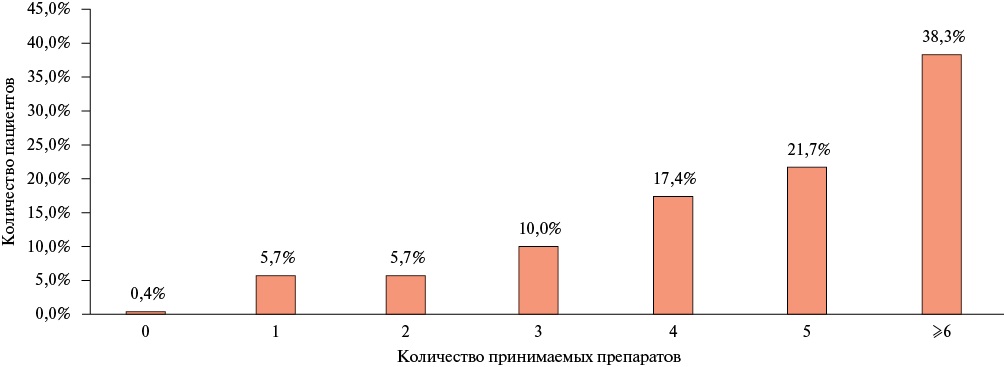

Подавляющее большинство пациентов (n=138, 60%) на постоянной основе принимало ≥5 лекарственных препаратов в соответствии с рекомендациями врача (рисунок 1).

Рис. 1 Количество принимаемых препаратов.

Среди назначений чаще всего встречались β-адреноблокаторы, которые были назначены 72,6% пациентов, статины — 71,7% и диуретики (петлевые или тиазидоподобные) — 53,5%. Частота назначения других групп лекарственных препаратов в исследуемой когорте представлена в таблице 2.

Таблица 2

Распределение пациентов по приему групп лекарственных препаратов, n (%)

|

Группа препаратов |

Пациенты, n=230 |

|

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента |

103 (44,8) |

|

Валсартан+сакубитрил |

5 (2,2) |

|

Антагонисты альдостерона |

19 (8,3) |

|

β-адреноблокаторы |

167 (72,6) |

|

Антагонисты рецепторов ангиотензина II |

104 (45,2) |

|

Ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа |

5 (2,2) |

|

Диуретики (петлевые или тиазидоподобные) |

123 (53,5) |

|

Статины |

165 (71,7) |

|

Антикоагулянты |

96 (41,7) |

Полностью приверженными лечению, согласно опроснику НОДФ, оказались 179 (77,8%) из 230 амбулаторных пациентов с ХСНсФВ. Неполная приверженность выявлена у 51 (22,2%) человека (рисунок 2).

Рис. 2 Структура приверженности лечению пациентов по шкале НОДФ.

Примечание: считали 0 баллов — приверженность полная; 1-2 балла — частичная, неполная приверженность; 3 балла — частичная неприверженность; 4 балла — абсолютная неприверженность. Если пациент набирал ≥1 балл, приверженность расценивалась как неполная. НОДФ — национальное общество доказательной фармакотерапии.

Ведущей причиной нарушения режима приема назначенной фармакотерапии более половины респондентов указали забывчивость. Второй причиной по частоте выбора были сомнения в необходимости принимать препараты, третьей — сложность схемы приема лекарств. Реже всего в качестве причины неполной приверженности лечению пациенты отмечали высокую стоимость препарата (рисунок 3).

Рис. 3 Основные причины общей неприверженности лечению амбулаторных пациентов с ХСНсФВ.

Примечание: ХСНсФВ — хроническая сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса.

При сравнении подгруппы полностью приверженных пациентов (0 баллов по шкале НОДФ) с имеющими неполную приверженность (>0 баллов), статистически значимых различий по основным клиническим показателям обнаружено не было, однако отмечен более частый прием антагонистов альдостерона (р=0,017) в группе приверженных лечению пациентов (таблица 3).

Таблица 3

Характеристика групп пациентов в зависимости от уровня приверженности лечению

|

Показатель |

Пациенты, имеющие полную приверженность*, n=179 |

Пациенты, не имеющие полной приверженности**, n=51 |

p |

|

Возраст, лет, Me [ Q25; Q75] |

74,2 [ 70,0; 78,0] |

75,93 [ 71,0; 81,8] |

0,243 |

|

Пол, n мужчин |

67 |

24 |

0,131 |

|

Систолическое АД, мм рт.ст. (М±SD) |

129±11 |

132±10 |

0,115 |

|

Диастолическое АД, мм рт.ст. (М±SD) |

77±7 |

77±8 |

0,063 |

|

ЧСС, уд./мин (М±SD) |

73±7 |

71±8 |

0,008 |

|

NT-proBNP, пг/мл (М±SD) |

412±231 |

512±311 |

0,360 |

|

АГ, n |

175 |

49 |

0,399 |

|

ИБС, n |

118 |

33 |

0,498 |

|

Сахарный диабет любого типа, n |

47 |

14 |

0,506 |

|

Ожирение, n |

71 |

19 |

0,432 |

|

Дислипидемия, n |

115 |

28 |

0,190 |

|

Хроническая болезнь почек, n |

46 |

17 |

0,282 |

|

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, n |

79 |

24 |

0,415 |

|

Валсартан+сакубитрил, n |

1 |

4 |

0,693 |

|

Антагонисты альдостерона, n |

10 |

9 |

0,017 |

|

β-адреноблокаторы, n |

126 |

41 |

0,342 |

|

Антагонисты рецепторов ангиотензина II, n |

86 |

18 |

0,082 |

|

Ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа, n |

3 |

2 |

0,307 |

|

Диуретики (петлевые или тиазидоподобные), n |

95 |

28 |

0,472 |

Примечание: * — набравшие 0 баллов по шкале НОДФ, ** — набравшие >0 баллов по шкале НОДФ. М±SD — среднее ± стандартное отклонение; Me [ Q25; Q75]) — медиана [интерквартильный размах]. АГ — артериальная гипертензия, АД — артериальное давление, ИБС — ишемическая болезнь сердца, НОДФ — национальное общество доказательной фармакотерапии, ЧСС — частота сердечных сокращений, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептида.

Обсуждение

В настоящем исследовании с участием амбулаторных пациентов с ХСНсФВ в возрасте 60-91 лет количество женщин в 1,5 раза превышало количество мужчин, подавляющее большинство (99,1%) пациентов имело два и более хронических заболеваний, среди которых преобладали артериальная гипертензия (АГ) — 97,4%, ожирение — 39,1%, фибрилляция предсердий — 37,8%, сахарный диабет любого типа — 26,5%. В основном пациенты соответствовали II ФК по NYHA (57%) и по ШОКС. Основные показатели исследуемой когорты пациентов с ХСНсФВ совпадают с результатами других исследователей, согласно которым данный фенотип ХСН чаще встречается у женщин, у лиц более старшего возраста, которые имеют большое количество сопутствующих патологий, среди которых преобладают АГ, ожирение, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и сахарный диабет, преимущественно 2 типа [19][20].

Сердечно-сосудистая коморбидность (ИБС, АГ, фибрилляция предсердий) выявляется у 40-70%, заболевания некардиального генеза (хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь лёгких, сахарный диабет, синдром обструктивного апноэ сна) — у более чем 30% пациентов старшей возрастной категории с ХСН [21], что мы и наблюдали на примере пациентов, включенных в исследование, перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе имели только 17% пациентов в возрасте ≥60 лет с ХСНсФВ, а ИБС — 65,7%.

Более половины (60%) пациентов с ХСНсФВ регулярно принимали ≥5 рекомендованных врачом лекарственных препаратов. Полностью приверженными лечению, согласно опроснику НОДФ, оказались 77,8% амбулаторных пациентов, что расходится с данными других авторов. В исследовании Гусейновой Э. Т. и др. [22] возраст пациентов с ХСН составил 73±9,1 года, средняя ФВ ЛЖ по Симпсону — 43%. Общая приверженность к лечению, которая оценивалась по шкале НОДФ, была полной у 47% пациентов с ХСН, что соответствует средней доле устойчиво приверженных пациентов к медикаментозной терапии хронических неинфекционных заболеваний, которая составляет ~50% [12].

В исследовании Волковой С. Ю. и др. приняло участие 300 пациентов, наблюдавшихся амбулаторно в кабинете ХСН. Возраст пациентов составил 72,8±7,2 (66% женщин); доля лиц с ХСНсФВ — 82,3%. Приверженность к лечению оценивалась при помощи теста Мориски-Грин (MMAS-4 — 4-item Morisky Medication Adherence Scale). Полностью приверженными оказались 41,7% пациентов [23].

В другом исследовании, в котором приверженность также оценивалась с помощью опросника MMAS-4, полную приверженность имели 39,3% пациентов с ХСН (54,6% женщин; возраст 76,01±8,31; ХСНсФВ — 66,8%) [6].

В опубликованном нами ранее пилотном исследовании полная приверженность пациентов с ХСНсФВ составила 58%, что статистически значимо отличалось от приверженности пациентов с ФВ ЛЖ <50% (в данной группе полную приверженность имели 87% пациентов (p=0,007)) [15].

Значительную роль в таком высоком результате могло сыграть то, что ответы пациентов на вопросы шкалы приверженности НОДФ не в полной мере соответствуют действительности: по данным литературы, пациенты склонны завышать собственную приверженность медикаментозной терапии [24].

Другой вероятной причиной такого высокого результата может быть то, что приверженность пациентов оценивалась в рамках амбулаторного приема: пациенты с ХСНсФВ записывались и приходили на прием к врачу по собственному желанию или в рамках диспансерного наблюдения, а после приема соглашались на дополнительное обследование в рамках данного исследования. Это может свидетельствовать о достаточно высоком уровне контроля за состоянием своего здоровья и о вовлеченности пациентов в процесс лечения, что и обуславливает высокую приверженность. По результатам исследования Буновой С. С. и др. [25], высокий уровень приверженности к лекарственной терапии регистрировался у 31,5% пациентов с ХСН, возраст которых составил 64,1±12,1 лет, доля мужчин — 45,8%. Высокую приверженность медицинскому сопровождению среди таких пациентов имели 39,3% человек. К сожалению, оценка связи приверженности к медицинскому сопровождению и лекарственной терапии в рамках цитируемого [25] исследования отдельно не проводилась, но с учетом схожести полученных результатов (31,5 и 39,3%, соответственно), а также нашего опыта работы с исследуемой когортой, можно допустить, что это преимущественно одни и те же пациенты. Предположительно, люди, посещающие врача поликлиники и согласившиеся на участие в исследовании, имели высокую приверженность к медицинскому сопровождению, соответственно, и приверженность к лекарственной терапии у таких пациентов достаточно высокая. Косвенно подтвердить данное предположение может уже упомянутое ранее исследование PIROUETTE: приверженность к приему исследуемого препарата у пациентов, согласившихся на участие в клиническом испытании, в обеих группах (исследуемой и принимавшей плацебо), превышала 90% [13].

Другим вероятным объяснением данного факта может служить факт существования группы неприверженных лечению пациентов, которые никогда не обращаются за помощью к врачам амбулаторного звена и медицинскую помощь получают только во время декомпенсации ХСНсФВ в стационаре. При проведении оценки приверженности пациентов с ХСН к лечению на базе стационара, как правило, такие пациенты попадают в изучаемые когорты, и закономерно это влияет на результаты оценки приверженности. Таким образом, оценить уровень приверженности данных пациентов в рамках амбулаторного приема затруднительно.

Согласно полученными нами результатам, один пациент не принимал рекомендуемую терапию, по шкале НОДФ он набрал 4 балла, что соответствует полной неприверженности.

В настоящем исследовании ведущей причиной отсутствия полной приверженности оказалась забывчивость, которую отметили большинство пациентов (54,9%). Это согласуется с данными других авторов, согласно которым забывчивость является ведущей причиной нарушения режима приема лекарств пациентами с ХСН через 1 год наблюдения [22]. Второй по встречаемости причиной (15,7%) стали сомнения в обоснованности назначенного лечения, что свидетельствует о недостаточной информированности пациентов о патогенезе заболевания и принципах работы назначаемых препаратов. На повышение медицинской грамотности может повлиять обучение пациентов в индивидуальном (непосредственно лечащим врачом) или общем порядке (например, школы пациента с ХСН).

Согласно консенсусу экспертного сообщества, только полная приверженность может считаться достаточной [26]. Поэтому, даже несмотря на то, что 78% пациентов по результатам оценки приверженности оказались полностью приверженными, работа с остальными пациентами (22%), имеющими неполную приверженность, крайне необходима.

Несмотря на то, что прямое сравнение подгрупп пациентов, имеющих полную и отличную от полной приверженность лечению, не показало статистически значимых различий (таблица 3), за исключением более частого приема антагонистов альдостерона в группе приверженных лечению пациентов, применение методов машинного обучения и кластеризации в дальнейших исследованиях теоретически могут обнаружить более сложные взаимосвязи признаков, которые не выявляются при применении стандартных математических методов.

Ограничения исследования. Поскольку осуществление прямых методов оценки приверженности дизайном исследования не предусматривалось (определение концентрации препаратов в крови пациента и т.д.), узнать о нарушениях режима приема лекарственных средств пациентами, заявляющими о полном соблюдении назначений, не представлялось возможным. Однако этот факт был учтен при интерпретации результатов исследования в обсуждении. Также оценивалась только общая приверженность назначенной медикаментозной терапии, изучение приверженности к терапии каждым отдельным препаратом не осуществлялось.

Заключение

Результаты исследования показали, что большинство амбулаторных мультиморбидных пациентов с ХСНсФВ демонстрировали высокую приверженность к терапии, однако значительная часть допускала нарушения режима лечения. Основными причинами несоблюдения рекомендаций стали забывчивость, сомнения в необходимости терапии и сложность схемы приема препаратов. Полученные данные подчеркивают важность идентификации не полностью приверженных терапии пациентов с ХСНсФВ.

Ввиду того, что данная когорта пациентов является достаточно гетерогенной, в перспективе оценка влияния характера медикаментозной терапии на уровень приверженности лечению и применение методов машинного обучения может служить дополнительным способом определения как факторов, влияющих на уровень приверженности лечению, так и специфических групп пациентов, нуждающихся в более прицельном индивидуализированном подходе к работе с приверженностью лечению в амбулаторных условиях.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Драпкина О. М., Бойцов С. А., Омельяновский В. В. и др. Социально-экономический ущерб, обусловленный хронической сердечной недостаточностью, в Российской Федерации. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6):4490. doi:10.15829/1560-4071-2021-4490.

2. Savarese G, Becher PM, Lund LH, et al. Global burden of heart failure: a comprehensive and updated review of epidemiology. Cardiovasc Res. 2023;118(17):3272-87. doi:10.1093/cvr/cvac013.

3. Pfeffer MA, Shah AM, Borlaug BA. Heart Failure With Preserved Ejection Fraction In Perspective. Circ Res. 2019;124(11):1598-617. doi:10.1161/CIRCRESAHA.119.313572.

4. Смирнова Е. А., Пономарева О. В., Скиперских П. В. и др. Клинико-фенотипические профили пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса. Профилактическая медицина. 2025;28(1):83-8. doi:10.17116/profmed20252801183.

5. Галочкин С. А., Багманова Н. Х., Казахмедов Э. Р. и др. Триггеры декомпенсации различных фенотипов хронической сердечной недостаточности. Клин фармакол тер. 2020;29(3):37-43. doi:10.32756/0869-5490-2020-3-37-43.

6. Омарова Ю. В., Тарловская Е. И., Мордвинов А. А. Приверженность к терапии полиморбидных пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Наука молодых. 2022;10(1):45-52. doi:10.23888/HMJ202210145-52.

7. Агеев Ф. Т., Овчинников А. Г. Диастолическая сердечная недостаточность: 20 лет спустя. Актуальные вопросы патогенеза, диагностики и лечения сердечной недостаточности с сохраненной ФВ ЛЖ. Кардиология. 2023;63(3):3-12. doi:10.18087/cardio.2023.3.n2376.

8. Виноградова Н. Г., Поляков Д. С., Фомин И. В. Риски повторной госпитализации пациентов с ХСН при длительном наблюдении в специализированном центре лечения ХСН и в реальной клинической практике. Кардиология. 2020;60(3):59-69. doi:10.18087/cardio.2020.3.n1002.

9. Ларина В. Н., Скиба И. К. Перспективы прогнозирования и профилактики ухудшения течения хронической сердечной недостаточности: аналитический обзор. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):5854. doi:10.15829/1560-4071-2024-5854. EDN: NLOUYV.

10. Metra M, Tomasoni D, Adamo M, et al. Worsening of chronic heart failure: definition, epidemiology, management and prevention. A clinical consensus statement by the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2023; 25(6):776-91. doi:10.1002/ejhf.2874.

11. Драпкина О. М., Чесникова А. И. Принципы амбулаторного ведения больных с сердечной недостаточностью. Кардиология. 2024;64(11):148-56. doi:10.18087/cardio.2024.11.n2797.

12. Лукина Ю. В., Кутишенко Н. П., Марцевич С. Ю. и др. Проблемные вопросы и разработка классификаций основных параметров качества и приверженности фармакотерапии. Часть I: приверженность пациентов к лечению. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023; 22(6):3603. doi:10.15829/1728-8800-2023-3603. EDN: FIPSNA.

13. Soltani F, Lewis GA, Rosala-Hallas A, et al. Treatment Adherence in a Randomized Controlled Trial of Pirfenidone in HFpEF: Determinants and Impact on Efficacy. J Card Fail. 2023;29(7):1091-6. doi:10.1016/j.cardfail.2023.02.010.

14. Jarrah M, Khader Y, Alkouri O, et al. Medication Adherence and Its Influencing Factors among Patients with Heart Failure: A Cross Sectional Study. Medicina (Kaunas). 2023;59(5):960. Published 2023. doi:10.3390/medicina59050960.

15. Ларина В. Н., Замятин К. А., Гудиев Ч. Г. Уровень приверженности лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью: пилотное обсервационное исследование в амбулаторной практике. Российский кардиологический журнал. 2024;29(12S):6180. doi:10.15829/1560-4071-2024-6180. EDN: OBICSP.

16. Галявич А. С., Терещенко С. Н., Ускач Т. М. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162. doi:10.15829/1560-4071-2024-6162. EDN: WKIDLJ.

17. Мареев В. Ю., Фомин И. В., Агеев Ф. Т. и др. Клинические рекомендации ОССН — РКО — РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и лечение. Кардиология. 2018;58(6S):8-158. doi:10.18087/cardio.2475.

18. Лукина Ю. В., Кутишенко Н. П., Марцевич С. Ю. и др. Разработка и валидизация новых опросников в медицине на примере шкалы приверженности лекарственной терапии. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2021;17(4):576-83. doi:10.20996/1819-6446-2021-08-02.

19. Hamo CE, DeJong C, Hartshorne-Evans N, et al. Heart failure with preserved ejection fraction. Nat Rev Dis Primers. 2024;10(1):55. doi:10.1038/s41572-024-00540-y.

20. Vergaro G, Ghionzoli N, Innocenti L, et al. Noncardiac Versus Cardiac Mortality in Heart Failure With Preserved, Midrange, and Reduced Ejection Fraction. J Am Heart Assoc. 2019;8(20): e013441. doi:10.1161/JAHA.119.013441.

21. Groenewegen A, Rutten FH, Mosterd A, et al. Epidemiology of heart failure. Eur J Heart Fail. 2020;22(8):1342-56. doi:10.1002/ejhf.1858.

22. Гусейнова Э. Т., Лукина Ю. В., Кутишенко Н. П. и др. Проблема и факторы приверженности лечению больных хронической сердечной недостаточностью по данным амбулаторного регистра. Профилактическая медицина. 2023;26(11):39-44. doi:10.17116/profmed20232611139.

23. Волкова С. Ю., Алёхина М. Н., Боярская Е. А. Оценка психоэмоциональных факторов риска, влияющих на приверженность к терапии, у больных хронической сердечной недостаточностью в амбулаторном звене. Медицинская наука и образование Урала. 2023;24(1):22-6. doi:10.36361/18148999_2023_24_1_22.

24. Лукина Ю. В., Кутишенко Н. П., Марцевич С. Ю. и др. Опросники и шкалы для оценки приверженности к лечению — преимущества и недостатки диагностического метода в научных исследованиях и реальной клинической практике. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(3):2562. doi:10.15829/1728-8800-2020-2562.

25. Бунова С. С., Жернакова Н. И., Скирденко Ю. П. и др. Приверженность лекарственной терапии, модификации образа жизни и медицинскому сопровождению больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(6):2665. doi:10.15829/1728-8800-2020-2665.

26. Николаев Н. А., Мартынов А. И., Скирденко Ю. П. и др. Международная декларация о приверженности лечению 2023 ("Омская декларация"): презентация для российских читателей. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2024;19(1):1-9. doi:10.14300/mnnc.2024.19001.

Об авторах

В. Н. ЛаринаРоссия

Вера Николаевна Ларина — д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической терапии института клинической медицины.

Москва

К. А. Замятин

Россия

Кирилл Александрович Замятин — врач-терапевт, аспирант кафедры поликлинической терапии института клинической медицины; преподаватель кафедры медицинского права, этики и антропологии института мировой медицины.

Москва

Дополнительные файлы

Что известно о предмете исследования?

- Качественная амбулаторная помощь пациентам с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса может существенно улучшить течение заболевания и прогноз.

- Полная приверженность пациентов к лекарственной терапии является важнейшим условием её эффективности.

Что добавляют результаты исследования?

- Более половины (60%) пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса принимали ≥5 лекарственных препаратов.

- Практически четверть (22,2%) из всех пациентов, включенных в исследование, нарушают назначенный врачом режим приема лекарственных препаратов.

- Основными причинами неполной приверженности к лечению стали забывчивость и недостаточная медицинская информированность пациентов.

Рецензия

Для цитирования:

Ларина В.Н., Замятин К.А. Приверженность к лечению пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка: обсервационное исследование на базе городской поликлиники. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(6):4422. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4422. EDN: WHLHJP

For citation:

Larina V.N., Zamyatin K.A. Adherence to treatment in patients with heart failure with preserved left ventricular ejection fraction: an observational study based on a city outpatient clinic. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(6):4422. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4422. EDN: WHLHJP

JATS XML