Перейти к:

Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардионефропротекции. Междисциплинарный консенсус

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4466

EDN: MIARUF

Аннотация

Разработан экспертами Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ), Национальной ассоциации нефрологов (НАН), Профессиональной ассоциации нефрологов (ПАН), Российского кардиологического общества (РКО), Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (РМОАГ), Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ), Российской ассоциации геронтологов и гериатров (РАГГ).

Согласованное мнение экспертов составлено на основании соответствующих разделов национальных и международных клинических рекомендаций по хронической болезни почек, профилактике и лечению атеросклероза, артериальной гипертонии, сахарного диабета и сердечной недостаточности.

Ключевые слова

Для цитирования:

Драпкина О.М., Кобалава Ж.Д., Шестакова М.В., Бобкова И.Н., Ефремовцева М.А., Виллевальде С.В., Батюшин М.М., Беленков Ю.Н., Ватазин А.В., Галявич А.С., Ежов М.В., Козловская Н.Л., Котенко О.Н., Котовская Ю.В., Лысенко Л.В., Моисеев С.В., Недогода С.В., Терещенко С.Н., Ткачева О.Н., Фомин В.В., Чазова И.Е., Чесникова А.И., Шамхалова М.Ш., Шилов Е.М., Шутов А.М. Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардионефропротекции. Междисциплинарный консенсус. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(6):4466. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4466. EDN: MIARUF

For citation:

Drapkina O.M., Kobalava Zh.D., Shestakova M.V., Bobkova I.N., Efremovtseva M.A., Villevalde S.V., Batyushin M.M., Belenkov Yu.N., Vatazin A.S., Galyavich A.S., Yezhov M.V., Kozlovskaya N.L., Kotenko O.N., Kotovskaya Yu.V., Lysenko L.V., Moiseyev S.V., Nedogoda S.V., Tereshchenko S.N., Tkacheva O.N., Fomin V.V., Chazova I.E., Chesnikova A.I., Shamkhalova M.Sh., Shilov E.M., Shutov A.M. Cardiovascular risk and chronic kidney disease: strategies for cardiac and renal protection. Interdisciplinary consensus. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(6):4466. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4466. EDN: MIARUF

Предисловие

Представляемый междисциплинарный консенсус "Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардионефропротекции" является логическим продолжением ранее опубликованных рекомендаций "Функциональное состояние почек и прогнозирование сердечно-сосудистого риска" (2008) и "Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардионефропротекции" (2014) [1][2].

За прошедшие 10 лет объем наших знаний о кардиоренальных взаимоотношениях, в т.ч. и на фоне метаболических нарушений, значительно увеличился, стали понятны многие патогенетические механизмы этого взаимодействия и появились новые классы лекарственных препаратов, обладающих кардионефропротективными свойствами.

Концепция хронической болезни почек (ХБП) признана во всем мире, однако, несмотря на то что диагностика ее проста, разработаны методы профилактики и лечения, способные замедлить прогрессирование, а в некоторых случаях и предотвратить развитие патологии почек, распространенность ХБП и ассоциированная с ней смертность растут, в отличие от других неинфекционных заболеваний. Исследование "Глобальное бремя болезней" (2020) прогнозирует дальнейший рост количества лиц с заболеваниями почек в мире и увеличение связанной с ними смертности, прежде всего, сердечно-сосудистой смертности [3]. В качестве определяющих факторов этого рассматриваются старение населения, эпидемия ожирения и сахарного диабета (СД) 2 типа, изменение климата, экологические проблемы, однако не последнюю роль играет невыполнение (по разным причинам) врачами рекомендаций по первичной профилактике и раннему выявлению ХБП. Именно недооценке важности проблемы роста распространенности ХБП в мире и связанному с этим увеличению риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО), проблеме не только медицинской, но и экономической, посвящено недавнее заявление Международного общества нефрологии, Европейской почечной ассоциации и Американского общества нефрологии (2024), поддержанное региональными нефрологическими сообществами [4]. Мы полностью поддерживаем это заявление, основные положения которого отражены и в междисциплинарном консенсусе "Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардионефропротекции".

Введение

ХБП занимает особое место среди хронических неинфекционных болезней, поскольку, сочетаясь с другими, чаще всего сердечно-сосудистыми, заболеваниями (ССЗ), утяжеляет их течение, при этом выраженность поражения почек зачастую является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на исход заболевания1 [1-6].

Несмотря на то, что ХБП в значительной степени поддается профилактике и лечению, бремя ее (распространенность, ассоциированная с ней смертность, затраты системы здравоохранения) неуклонно возрастает, в т.ч. из-за старения населения. ХБП ассоциирована с неблагоприятным вариантом старения, ассоциированным с преждевременным/ускоренным развитием гериатрических синдромов (старческой астении, саркопении, недостаточности питания, когнитивных нарушений, падений), их более тяжелым течением вследствие ХБП и ее осложнений, полипрагмазией с повышением риска почечных и не почечных неблагоприятных эффектов лекарственной терапии [7].

Общая распространенность ХБП в мире по данным эпидемиологических исследований составляет от 9,1 до 13,4% (850 млн человек), сопоставима с распространенностью артериальной гипертонии (АГ), СД, ишемической болезни сердца (ИБС), ожирения и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), увеличивается при наличии сердечно-сосудистой патологии и СД. При этом частота ХБП может быть занижена из-за отсутствия программ раннего выявления заболеваний почек во многих регионах мира, что приводит к массовой неосведомленности о бремени и распространенности ранних стадий ХБП. Распространенность ХБП увеличивается с возрастом, составляет для людей 40-49 лет 12%, 50-59 лет — 16%, 60-69 лет — 27,6%, а в возрасте 70-79 лет достигает 34,3%2 [8][9].

В 2017г в мире от ХБП умерло 1,2 млн человек, еще 1,4 млн случаев смерти от ССЗ были в той или иной степени обусловлены поражением почек, что в сумме составило 4,6% (95% доверительный интервал (ДИ): 4,3-5,0%) от общей смертности. С 1990 по 2017гг распространенность ХБП в мире увеличилась на 29,3%, уровень общей смертности при этой патологии — на 41,5%, и ХБП переместилась с 17 на 12 место среди основных причин смерти. При этом уровень смертности, стандартизированной по возрасту, снизился при ХБП всего на 2,8%, в то время как при ССЗ — на 30,4%, ХОБЛ — на 41,3%, онкологических заболеваниях — на 14,9%, а в 2021г заболевания почек заняли 9 место в списке основных причин смерти. Согласно исследованию "Глобальное бремя болезней", к 2040г ХБП станет пятой по распространенности причиной смерти в мире, а годы жизни, потерянные из-за этой патологии, удвоятся. Это представляет собой самый быстрый прогнозируемый рост среди основных причин смерти после болезни Альцгеймера3 [3][10][11].

Крупных исследований, позволяющих оценить распространенность ХБП в российской популяции, не проводилось, однако по данным исследований в отдельных группах населения с повышенным риском поражения почек также отмечается увеличение количества больных ХБП с возрастом (36% у лиц старше 60 лет) и при наличии ССЗ (26%), среди трудоспособного населения ХБП встречается в 16% случаев [12][13].

В исследовании "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации" (ЭССЕ-РФ) частота случаев снижения расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) составила 26,5%, при этом у пациентов с АГ такое снижение встречалось в 2 раза чаще [14][15].

В неинтервенционной наблюдательной открытой многоцентровой программе "Получение дополнительных данных о распространенности сниженной скорости клубочковой фильтрации и альбуминурии у пациентов с АГ с или без СД 2 типа в Российской Федерации" (ХРОНОГРАФ) было показано, что сочетание двух маркеров ХБП (снижение рСКФ <60 мл/мин/1,73 м² и отношение альбумин/креатинин (Ал/Кр) в моче >30 мг/г) при сочетании АГ и СД было выявлено у 49,4% больных, у пациентов с СД по сравнению с пациентами без СД чаще выявляли снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м² (38 и 31%), высокую и очень высокую альбуминурию (36,6 и 28,1%) [16][17]. По данным Базы данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории Российской Федерации (РФ), при СД 1 типа ХБП выявляется в 22,8% случаев, при СД 2 типа — в 19,1% [18].

Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в РФ (ПРИОРИТЕТ-ХСН) свидетельствуют о высокой частоте (43,2%) репортирования ХБП у амбулаторных пациентов с ХСН [19].

По данным Регистра Российского диализного общества, в 2018г различные виды заместительной почечной терапии (ЗПТ) получали почти 55 тыс. человек, а ежегодный прирост числа этих пациентов в среднем составил 6,4% [20].

Распространенность ХБП в РФ по данным Глобального атласа здоровья почек Международного общества нефрологии (ISN-GKHA) составила 19,2% (95% ДИ: 17,8-20,9%), что значительно выше глобальной медианы распространенности 9,5% (интерквартильный размах 5,9-11,7%), а смертность, ассоциированная с ХБП, составила всего лишь 0,62% (95% ДИ: 0,61-0,63%), что ниже мировых данных — 2,4% (интерквартильный размах 1,6-3,9%) [21], вероятно, вследствие особенностей статистического учета причин смерти в нашей стране, не учитывающего вклад дисфункции почек.

Высокая и неуклонно увеличивающаяся распространенность ХБП является не только медицинской, но и серьезной экономической проблемой даже в развитых странах. Затраты на лечение пациентов с ХБП увеличиваются по мере прогрессирования, зависят от сопутствующей патологии, а при необходимости проведения ЗПТ, возрастают в десятки раз по сравнению с затратами на лечение пациентов с риском развития или начальными стадиями ХБП. По данным Medicare расходы на оказание помощи больным с ХБП в 2017г составили >120 млрд долларов, что составляет 33,8% от общих расходов Medicare на оплату услуг. Интересно, что при количестве больных с терминальной почечной недостаточностью (ТПН) в системе Medicare, не превышающем 1%, затраты только на этих пациентов составили 7,2% [22]. Предполагается, что популяционные изменения в возрастном и расовом составе, распространенность ожирения и СД, снижение смертности среди больных ТПН приведут к увеличению количества пациентов с ТПН в США на 29-68% к 2030г [23].

Количество больных, нуждающихся в ЗПТ, увеличивается и в России. Основной причиной этого роста является высокая распространенность в российской популяции СД, АГ, ССЗ и ожирения, при этом обеспеченность различными вариантами ЗПТ в России ниже, чем в развитых странах. Средние затраты на проведение гемодиализа и перитонеального диализа в РФ составляют 16447 и 26126 долларов в год, соответственно. Смертность в течение первого года ЗПТ у пациентов с ТПН в РФ варьирует в пределах 1-10%, а наиболее распространенной причиной смерти были ССЗ [21].

Наиболее целесообразным решением этой экономической проблемы является, наряду с развитием трансплантологии и сети диализных центров, внедрение в реальную клиническую практику основных принципов нефропротективной стратегии: регулярный скрининг на наличие ХБП в группах высокого риска ее развития и раннее начало оптимальной нефро- и кардиопротективной терапии, что позволит значительно снизить скорость прогрессирования ХБП, уменьшить смертность в этой популяции и отодвинуть начало или предотвратить ЗПТ.

1. Определение, диагностические критерии и классификация хронической болезни почек

1.1. Определение, диагностические критерии и классификация хронической болезни почек

ХБП — наднозологическое понятие, объединяющее всех пациентов с сохраняющимися в течение ≥3 мес. признаками повреждения почек, выявленными при лабораторном, инструментальном или морфологическом исследованиях1 [5][6].

При сохранной функции почек (СКФ ≥90 мл/мин/1,73 м²), а также при начальном ее снижении (60≤ СКФ <89 мл/мин/1,73 м²) для диагноза ХБП необходимо наличие маркеров повреждения почек (альбуминурия, стойкие изменения мочевого осадка и др.), которые представлены в таблице 1.1.1. При выявляемой >3 мес. СКФ <60 мл/мин/1,73 м² ХБП диагностируется даже в отсутствие других маркеров повреждения почек. Диагностические критерии ХБП не зависят от возраста, при этом у пожилых пациентов следует обращать внимание в т.ч. и на скорость снижения СКФ [7].

Таблица 1.1.1

Маркеры повреждения почек [6]

|

• Альбуминурия/протеинурия, отношение альбумин/креатинин в моче • Изменения мочевого осадка (эритроцитурия, лейкоцитурия, цилиндрурия) • Канальцевые дисфункции (снижение относительной плотности мочи, глюкозурия без СД, нарушения кислотно-основного или электролитного баланса) • Необратимые структурные изменения почек при визуализации • Морфологические изменения (по данным биопсии почки) • Трансплантация почки в анамнезе • СКФ <60 мл/мин/1,73 м² (стадии СКФ 3а-5) |

Примечание: СД — сахарный диабет, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Критерии диагноза ХБП1

- Наличие любых клинических признаков, указывающих на повреждение почек и персистирующих не менее 3 мес. и/или;

- Снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м², сохраняющееся в течение ≥3 мес., вне зависимости от наличия других признаков повреждения почек и/или;

- Наличие признаков необратимых структурных изменений органа, выявленных однократно при прижизненном патологоанатомическом исследовании органа или при его визуализации.

При наличии у пациента признаков поражения почек необходимо провести полное клинико-лабораторное и инструментальное обследование для подтверждения или исключения ХБП.

ХБП классифицируют на основании уровня СКФ, рассчитанной по формуле CKD-EPI или определенной клиренсовым методом (таблица 1.1.2), и уровня альбуминурии (таблица 1.1.3), поскольку СКФ и экскреция альбумина с мочой имеют самостоятельное диагностическое и прогностическое значение в оценке рисков общей и сердечно-сосудистой смертности, развития ТПН, острого повреждения почек (ОПП) и прогрессирования ХБП1 [6][24][25]. В российских рекомендациях выделяется четыре градации альбуминурии, четвертая градация (А4) соответствует нефротическому уровню альбуминурии/протеинурии1.

Таблица 1.1.2

Классификация ХБП по уровню СКФ

|

Стадия |

СКФ (мл/мин/1,73 м²) |

Описание |

|

С1 |

>90 |

высокая или оптимальная |

|

С2 |

60-89 |

незначительно сниженная |

|

С3а |

45-59 |

умеренно сниженная |

|

С3б |

30-44 |

существенно сниженная |

|

С4 |

15-29 |

резко сниженная |

|

С5 |

<15 |

терминальная почечная недостаточность (Д/Т) |

Примечание: СКФ — скорость клубочковой фильтрации, С — стадия хронической болезни почек, Д/Т — диализ/трансплантация.

Таблица 1.1.3

Градация ХБП по уровню альбуминурии/протеинурии1

|

Норма/незначительно повышен (А1) |

Высокая (А2) |

Очень высокая (А3)* |

Нефротическая (А4)** |

|

|

Альбумин в моче |

||||

|

СЭА (мг/сут.) |

<30 |

30-299 |

300-1999 |

>2000 |

|

Ал/Кр мочи (мг/г) |

<30 |

30-299 |

300-999 |

>2000 |

|

Ал/Кр мочи (мг/ммоль) |

<3 |

3-29 |

30-99,9 |

>200 |

|

Общий белок в моче |

||||

|

СЭБ (мг/cут.) |

<150 |

150-500 |

>500 |

>3500 |

|

ОБ/Кр мочи (мг/г) |

<150 |

150-500 |

>500 |

>3500 |

Примечание: * — соответствует суточной протеинурии >0,5 г; ** — соответствует суточной протеинурии >3,5 г. При альбуминурии уровня А3-4 можно использовать определение суточной протеинурии или отношение ОБ/Кр в утренней порции мочи. СЭА — суточная экскреции альбумина, Ал/Кр — отношение альбумин/креатинин, СЭБ — суточная экскреция белка, ОБ/Кр — отношение общий белок/креатинин.

Разделение 3 стадии ХБП по уровню СКФ на стадии 3а и 3б связано с разным сердечно-сосудистым и почечным прогнозом: в подгруппе лиц с СКФ от 59 до 45 мл/мин/1,73 м² весьма высоки сердечно-сосудистые риски при умеренных темпах прогрессирования ХБП, а у пациентов с уровнем СКФ от 44 до 30 мл/мин/1,73 м², напротив, риск развития ТПН оказывается выше, чем риск летальных ССО [26-28].

Если пациент получает ЗПТ, следует указывать ее вид — диализ (Д) и трансплантация (Т) после стадии ХБП.

У каждого пациента с ХБП необходимо проводить диагностику конкретной причины развития повреждения почек для определения этиологического диагноза и выбора терапии, направленной на устранение или коррекцию этиологического фактора и основные элементы патогенеза.

В медицинской документации пациентов с установленной ХБП после нозологического диагноза (уточняющего причину(ы) поражения почек) следует ставить аббревиатуру "ХБП" с указанием стадии в зависимости от значений СКФ и градации выраженности альбуминурии/протеинурии для стратификации рисков, определения прогноза пациента, выработки тактики лечения и диспансерного наблюдения1 [6].

Примеры диагностических заключений

- Гипертоническая болезнь 3 стадии, риск 4. Гипертонический нефросклероз. ХБП С3б А2.

- СД 2 типа. Диабетическая нефропатия. АГ 2 ст., риск 3. Целевой HbА1с <7,0%. ХБП С2 А2.

В 2007г понятие ХБП было введено в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра, а термин "хроническая почечная недостаточность" был из нее изъят как устаревший. Для обозначения стадий ХБП следует использовать коды N18.1-N18.5, а код N18.9 — для ХБП с неуточненной стадией.

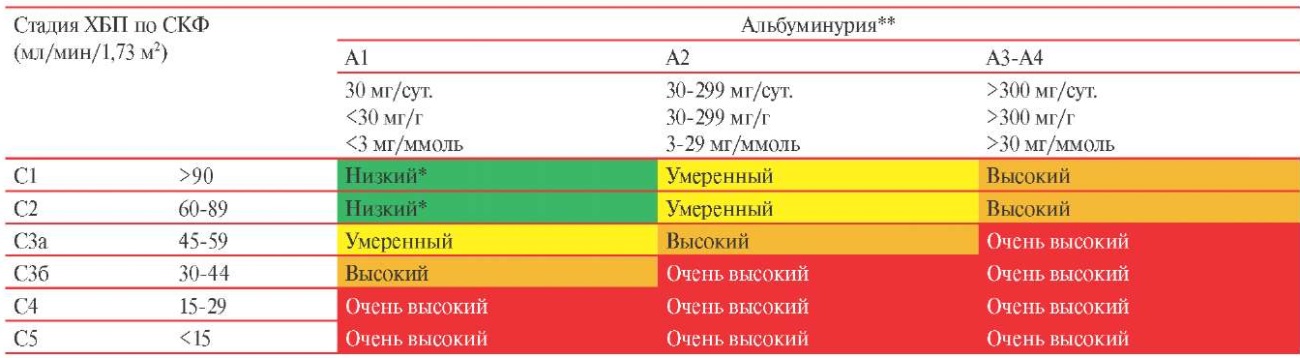

На основании категорий СКФ и альбуминурии больных ХБП стратифицируют по риску почечных исходов (снижение СКФ, прогрессирование ХБП, развитие ОПП, ТПН) и других осложнений (сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность, эндокринные и метаболические нарушения, лекарственная токсичность) (таблица 1.1.4).

Таблица 1.1.4

Стадии и прогноз ХБП (риск смерти от всех причин, сердечно-сосудистой смерти, прогрессирования ХБП, ТПН, развития ОПП)1

Примечание: * — низкий риск — сравним с общей популяцией, в отсутствие признаков повреждения почек категории СКФ С1 или С2 не удовлетворяют критериям ХБП; ** — альбуминурия — определяется как экскреция за 24 ч или отношение альбумин/креатинин в разовой (предпочтительно утренней) порции мочи. ХБП — хроническая болезнь почек, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Пациентов с ХБП умеренной тяжести (СКФ 30-44 мл/мин/1,73 м² и Ал/Кр <30 мг/г или СКФ 45-59 мл/мин/1,73 м² и Ал/Кр 30-300 мг/г или СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м² и Ал/Кр >300 мг/г) относят к группе с высоким риском сердечно-сосудистых и почечных событий, а пациентов с тяжелой ХБП (СКФ <30 мл/мин/1,73 м² или СКФ 30-44 мл/мин/1,73 м² и Ал/Кр >30 мг/г) — к группе с очень высоким риском.

1.2. Методы оценки скорости клубочковой фильтрации как индекса дисфункции почек

Согласно современным рекомендациям с целью диагностики и классификации ХБП необходимо определение СКФ, которая может быть измерена клиренсовыми методами, либо рассчитана при помощи специальных формул по концентрации в сыворотке крови креатинина или других веществ, которые выводятся из организма путем клубочковой фильтрации. Расчетный метод определения СКФ является предпочтительным для широкой практики как более простой и доступный.

Расчетные методы определения СКФ

Рекомендуемой для расчета СКФ (рСКФ) у взрослых является формула CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), которая по сравнению с другими формулами (Cockcroft-Gault, MDRD) демонстрирует результаты, наиболее точно сопоставимые с данными, полученными при оценке клиренса ⁹⁹mTc-DTPA (меченная технецием⁹⁹ диэтилентриаминпентауксусная кислота) (золотой стандарт оценки СКФ), причем в широком диапазоне СКФ, включающем сохранную и сниженную функцию почек. В формуле CKD-EPI (2009) учитываются креатинин сыворотки, пол, возраст, раса (негроидная/ненегроидная), что позволяет преодолеть влияние различий в мышечной массе у мужчин и женщин, у молодых и пожилых лиц, сводит к минимуму систематические различия между людьми разной расы [29]. Целесообразность включения последнего показателя в уравнения оценки СКФ явилась предметом изучения, особенно в США, и неоднократно обсуждалась экспертами KDIGO (Кidney disease Initiative Global Outcome). В 2021г США, а следом и другие страны на основании анализа ряда национальных исследований признали, что следует избегать использования расовой принадлежности при расчете рСКФ. В настоящее время рекомендуется формула CKD-EPI 2021г, не включающая расу1 [6].

Первоначальным тестом для оценки функции почек является расчет СКФ на основе креатинина с помощью формулы CKD-EPI 2021г (CKD-EPIкр), который доступен в большинстве случаев, поскольку определение сывороточного креатинина входит в базисное обследование пациентов с ХБП и пациентов с факторами риска ХБП. В качестве альтернативного маркера для оценки функционального состояния почек и сердечно-сосудистого риска в последние годы рассматривается цистатин С, который производится ядросодержащими клетками с постоянной скоростью, свободно фильтруется клубочками, не реабсорбируется и не секретируется в почечных канальцах (т.е. соответствует критериям "идеального" маркера функции почек). Образование цистатина С не зависит от мышечной массы, особенностей диеты, его продукция не меняется существенно при воспалении. Уровень цистатина С в сыворотке крови более динамично меняется по сравнению с креатинином при остром нарушении функции почек, что дает ему преимущества в ранней диагностике ОПП. Разработаны формулы для расчета СКФ на основании цистатина С (CKD-EPIцис), при этом измерение концентрации цистатина С в клинической лаборатории должно быть проведено методами анализа с калибровкой по отношению к международным стандартным образцам для повышения точности оценки функции почек1 [6]. В тех клинических случаях, когда точность расчета СКФ по формуле CKD-EPI на основании сывороточной концентрации креатинина может быть существенно снижена (в частности, при низкой мышечной массе, мышечной атрофии, иммобилизации, геми- и тетрапарезах, ампутации конечностей, соблюдении низко- и высокобелковой, вегетарианской и кетодиеты, потреблении креатиновых добавок, голодании, у пожилых с саркопенией, больных СД, ожирением, беременных женщин, при приеме лекарственных препаратов, изменяющих канальцевую секрецию креатинина (циметидин, триметоприм, фенофибрат) или экстраренальную экскрецию креатинина (например, широкий спектр антибиотиков и др.), то, при наличии возможности, следует определить сывороточную концентрацию цистатина С и рассчитать СКФ по усредненной формуле CKD-EPIкр-цис (2021)1 [6].

Ошибочные значения рСКФ, полученные при использовании усредненной формулы CKD-EPIкр-цис (2021), могут наблюдаться при состояниях, сочетающих мальнутрицию и высокий уровень воспаления, при значительной потере мышечной массы, высоком катаболизме (туберкулез, СПИД, гематологические злокачественные новообразования и тяжелые кожные заболевания), при применении экзогенных стероидов (анаболики, стероидные гормоны). В таких ситуациях, если для принятия клинических решений требуются точные значения СКФ, целесообразно измерение СКФ с помощью клиренсовых методов.

Представляется целесообразным сделать обязательным для клинических лабораторий автоматический расчет СКФ при определении креатинина в сыворотке крови. Для расчета СКФ по формулам можно также воспользоваться калькуляторами, представленными в интернете, специальными приложениями для мобильных устройств, номограммами.

Клиренсовые методы оценки СКФ

Существуют ситуации, когда использование формул дает некорректные значения рСКФ (беременность, нестандартные размеры тела, тяжелая белково-энергетическая недостаточность, заболевания скелетных мышц, параплегия и тетраплегия, вегетарианская диета, быстро меняющаяся функция почек и др.), а для решения клинических задач требуется особо точная оценка функционального состояния почек, например, для определения безопасной дозы нефротоксичных лекарственных препаратов или средств, необходимых для проведения диагностической процедуры, для решения вопроса о начале ЗПТ. В такой ситуации следует использовать клиренсовые методы определения СКФ.

Наиболее доступным клиренсовым методом оценки СКФ является определение клиренса эндогенного креатинина с помощью пробы Реберга-Тареева. Несмотря на некоторые ограничения (связанные, главным образом, с использованием в качестве маркера креатинина, и высокой вероятностью ошибок при сборе суточной мочи), она по сей день сохраняет свое значение как метод оценки фильтрационной функции почек при первичном и/или стационарном обследовании, в том случае, если нет других вариантов дополнительных тестов для оценки СКФ. Выполнение пробы в контролируемых условиях может уменьшить погрешность оценки, условием правильного проведения пробы является точное измерение объема мочи, который должен быть не менее 1000 мл.

На сегодняшний день наиболее точными являются методы измерения СКФ, основанные на измерении клиренса экзогенных веществ, таких как [⁵¹Cr]-EDTA (меченная хромом⁵¹ этилендиаминтетрауксусная кислота), [⁹⁹mTc]-DTPA, [¹²⁵I]-йоталамат (йоталамат с меткой йодом¹²⁵), йогексол, которые вводятся внутривенно. Данные методы измерения СКФ являются референсными для всех остальных методов. Однако в связи со сложностью и трудоемкостью проведения анализов, их высокой стоимостью и необходимостью введения экзогенного, меченого радионуклидами вещества в кровь, их использование ограничивается научными исследованиями, а также теми клиническими случаями, когда требуется максимально точное определение СКФ.

Радиоизотопное исследование (визуализация почек после инъекции индикатора, выводимого почками, например, сцинтиграфия ⁹⁹mTc-DTPA) позволяет раздельно оценить функцию каждой почки, что имеет большое значение при односторонних поражениях.

1.3. Оценка альбуминурии/протеинурии

- Для обследования лиц с подозрением на ХБП, но с отсутствием факторов риска ХБП могут использоваться тест-полоски, дающие качественное или полуколичественное определение альбумина/общего белка (ОБ) в моче, что позволяет существенно снизить стоимость исследования.

- Лицам с положительными результатами исследования при помощи тест-полосок необходимо провести точное количественное определение альбумина/ОБ в моче.

- Обследование лиц с высоким риском развития ХБП целесообразно начинать сразу с количественных методов.

- Пациентам с выраженной потерей белка (>0,5 г/сут.) целесообразно, с точки зрения экономии бюджета, вместо определения альбуминурии проводить исследование ОБ в суточной моче или отношения ОБ/Кр в утренней порции мочи.

- Для исследований, требующих повышенной точности (уточнение диагноза, выбор терапии и оценка эффективности лечения, оценка прогноза, экспертиза и т.д.), применяется количественное определение альбумина или ОБ в суточной моче, однако это требует правильного сбора и измерения объема мочи, поэтому больше подходит для стационарного этапа обследования.

- Анализ разовых порций мочи дает приблизительный результат, поскольку на концентрацию белка влияют случайные факторы (в частности, водный режим). Исследование утренней пробы мочи дает более воспроизводимые результаты, чем в случайной порции, взятой в течение суток.

- Методом, повышающим точность оценки степени протеинурии/альбуминурии в разовой или утренней порции мочи, является поправка на уровень креатинина мочи (расчет отношения Ал/Кр), которая нивелирует искажения результатов, связанные с водным режимом.

- При оценке альбуминурии/протеинурии необходимо учитывать внепочечные факторы, влияющие на их уровень (интенсивная физическая нагрузка, лихорадка, злоупотребление белковой пищей), целесообразно соблюдение условий, минимизирующих вариабельность показателя альбуминурии/протеинурии.

- Впервые выявленная повышенная альбуминурия/протеинурия нуждается в подтверждении 1-2 повторными анализами с интервалом в 1-2 нед.

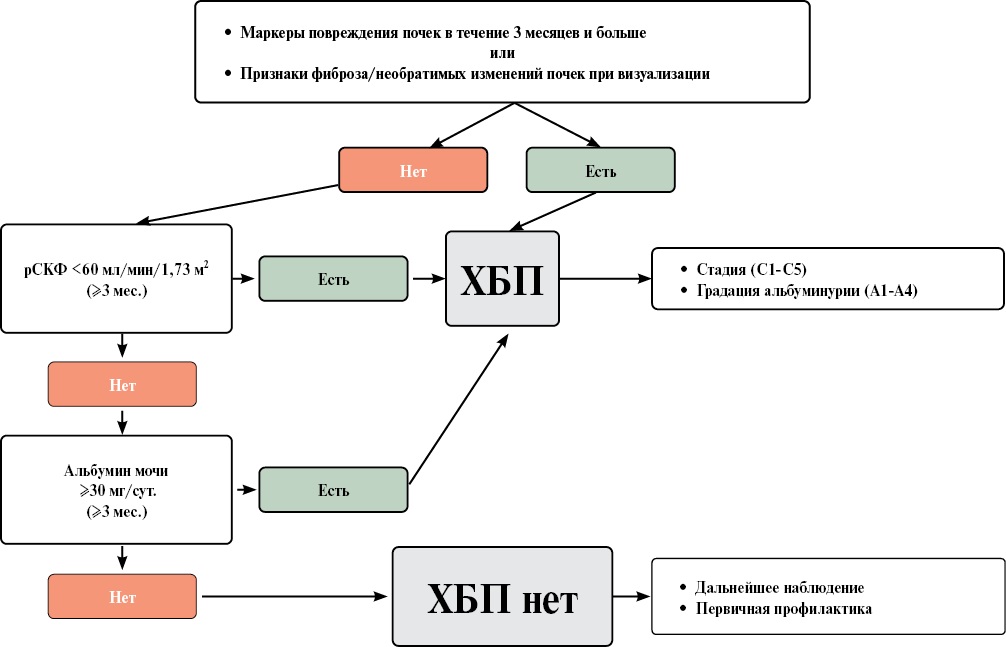

1.4. Алгоритм выявления хронической болезни почек у больных с высоким риском ее развития

- К пациентам высокого риска развития ХБП относятся, прежде всего, пациенты с СД, АГ, ССЗ, ожирением, дислипидемией, отягощенной наследственностью, пациенты пожилого возраста.

- Следует обследовать пациентов из группы риска развития ХБП, используя как определение альбумина в моче, так и оценку СКФ.

- После выявления альбуминурии, протеинурии, повышенного отношения Ал/Кр в моче, гематурии или снижения СКФ следует повторить тесты для подтверждения через 1-2 нед.

- У взрослых с риском развития ХБП рекомендуется использовать формулу CKD-EPI на основе креатинина (CKD-EPIкр).

- Рекомендуется использовать формулу CKD-EPIкр-цис для расчета СКФ в клинических ситуациях, когда формула с использованием креатинина (CKD-EPIкр) менее точна и величина СКФ влияет на принятие клинических решений (1C).

- Для подтверждения хронического характера выявленных изменений (клинические симптомы должны сохраняться в течение ≥3 мес. или должны быть однократно выявлены морфологические/структурные признаки фибропластических изменений почек) следует проанализировать:

— предыдущие результаты измерений/расчета СКФ,

— предшествующие результаты измерений альбуминурии/протеинурии и микроскопического исследования осадка мочи,

— результаты визуализирующих исследований (уменьшение размеров почек, уменьшение толщины паренхимы кортикального слоя, характер контура и аномалии строения почек),

— результаты морфологического исследования ткани почки (если проводилась нефробиопсия или аутопсия): соотношение активных и хронических гистологических изменений, наличие признаков гломерулосклероза, тубулоинтерстициального фиброза и атрофии канальцев, артериоло- и артериосклероза,

— анамнез болезни, сопутствующие заболевания, которые вызывают или способствуют развитию ХБП,

— результаты повторных лабораторных исследований в течение и после 3-мес. периода наблюдения.

- Следует установить причину ХБП, используя клиническую картину, личный и семейный анамнез, социальные факторы и факторы окружающей среды, принимаемые лекарства, данные лабораторных и визуализирующих исследований, а также генетический и гистологический диагнозы, при их наличии.

Использование простого алгоритма (Приложение 2) может значительно улучшить раннее выявление и лечение ХБП. Следует подчеркнуть, что другие маркеры поражения почек, кроме альбуминурии, также могут использоваться для диагностики ХБП, но отношение Ал/Кр мочи и СКФ необходимы для определения стадии и оценки риска прогрессирования ХБП1 [6].

2. Факторы риска развития и прогрессирования хронической болезни почек

Факторы риска развития ХБП по многим позициям совпадают с факторами риска развития сердечно-сосудистой патологии, важнейшими из которых являются АГ и такие метаболические нарушения, как СД, дислипидемия, гиперурикемия и ожирение, не последнюю роль в повреждении почек играют лекарственные воздействия (нестероидные противовоспалительные средства, нефротоксичные антибиотики, рентгенконтрастные препараты и т.д.)1 [6].

При уже существующей ХБП, особенно на поздних стадиях (С3б-5), действуют и так называемые "нетрадиционные", почечные факторы (гипергидратация, анемия, нарушения фосфорно-кальциевого обмена, системное воспаление, гиперкоагуляция, уремические токсины), которые, в свою очередь, повышают риск развития ССЗ и сердечно-сосудистых событий. В большинстве случаев как традиционные, так и нетрадиционные факторы риска не только увеличивают риск развития ХБП, но и влияют на скорость ее прогрессирования, сокращая время до формирования потребности в начале ЗПТ. Основные факторы риска ХБП приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Основные факторы риска развития и прогрессирования ХБП1

|

Немодифицируемые |

Модифицируемые |

|

Пожилой возраст Исходно низкое число нефронов (низкая масса тела при рождении) Расовые и этнические особенности Наследственные факторы (в т.ч. семейный анамнез по хронической болезни почек) Перенесенное острое повреждение почек |

Сахарный диабет Артериальная гипертония Дислипопротеидемия Табакокурение Ожирение/метаболический синдром Неалкогольная жировая болезнь печени Гиперурикемия Аутоиммунные болезни Хроническое воспаление/системные инфекции Инфекции и конкременты мочевых путей Обструкция нижних мочевых путей Лекарственная токсичность Высокое потребление белка Беременность с осложнениями |

Важнейшими модифицируемыми факторами риска и прогрессирования ХБП являются гипергликемия, АГ и другие ССЗ, ожирение и метаболический синдром (МС). Результаты многочисленных популяционных исследований свидетельствуют о существовании тесной связи кардиоренальных взаимодействий и обменных нарушений, а также о ведущей роли обменных нарушений в сочетании с АГ в неуклонном увеличении популяции больных с сердечно-сосудистой и почечной патологией. Частота сердечно-сосудистых событий среди пациентов без СД и ХБП была более, чем в 3 раза ниже в сравнении с больными, имеющими это сочетание, а при наличии ХСН частота осложнений возрастала драматически [30].

2.1. Сахарный диабет

В мире СД является одной из наиболее частых причин развития ХБП и наиболее частой причиной ТПН, распространенность ХБП среди пациентов с СД составляет 34,5-42,3%, при этом большинство случаев идентифицировано как ранняя стадия ХБП, на больных СД приходится 30-40% всех случаев ТПН в США. Согласно Базе данных клинико-эпидемиологического мониторинга СД на территории РФ при СД 1 типа ХБП выявляется в 23% случаев, при СД 2 типа — в 19,1% [19]. Частота развития диабетической нефропатии зависит от длительности течения диабета: при СД 2 типа длительностью до 5 лет ХБП выявляется у 3,5% пациентов, а при длительности диабета до 30 лет — у 20,3%4 [30-33].

2.2. Артериальная гипертония

В общей популяции признаки поражения почек при отсутствии ССЗ и СД встречаются в 6,8% случаев, при наличии АГ — в 15,2%, а при сочетании АГ и СД частота возрастает до 43% [34]. Еще более высокая распространенность почечной патологии среди пациентов с АГ, оцененная по альбуминурии и составившая 53-71%, отмечалась в многоцентровом исследовании i-SEARCH (Survey for Evaluating Microalbuminuria Routinely by Cardiologists in patients with Hypertension) [35]. При неконтролируемой АГ функция почек прогрессивно ухудшается, а темп снижения СКФ может достигать 13% в год [25]. Следует также учитывать, что АГ может быть как причиной развития и прогрессирования ХБП, так и ее следствием.

В ряде исследований было показано, что более интенсивный режим антигипертензивной терапии с целевым систолическим артериальным давлением (АД) <120 мм рт.ст. ассоциирован со снижением протеинурии, замедлением темпа прогрессирования ХБП, а также со снижением общей смертности и количества сердечно-сосудистых событий [36][37].

2.3. Сердечно-сосудистые заболевания

Почечная дисфункция ассоциирована с более частым развитием осложнений и повышением риска сердечно-сосудистой смерти при остром коронарном синдроме (ОКС), инфаркте миокарда (ИМ), тромболитической терапии, чрескожном коронарном вмешательстве и аортокоронарном шунтировании, сердечной недостаточности (СН). В настоящее время ХБП рассматривается как самостоятельный стратификационный фактор риска у пациентов с ССЗ, в частности у пациентов с АГ и при принятии решения о липидснижающей терапии [38][39].

Даже незначительное ухудшение функции почек ассоциировано с увеличением риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смерти независимо от других факторов риска. Распространенность ССЗ в популяции больных с нарушенной функцией почек на 64% выше, чем у лиц с сохранной их функцией. Выявлена независимая обратная связь между СКФ <60 мл/мин/1,73 м² и увеличением риска смерти, ССО и госпитализаций [26][40-43], является независимым предиктором смерти от ИМ, рецидива ИМ, развития СН, инсульта и кровотечений при ОКС как с подъемом, так и без подъема сегмента ST [44-48]. При СН уровень смертности обратно пропорционален СКФ, которая оказалась таким же значимым прогностическим фактором, как и величина фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) или функциональный класс СН [49][50].

Риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов у пациентов на диализе или у реципиентов почечного трансплантата в десятки раз выше, чем в общей популяции [50]. Частота новых сердечно-сосудистых событий составляет 4,8% у больных со 2 стадией ХБП и возрастает почти вдвое при 3-4 стадиях. При этом сочетание любых двух традиционных факторов ССР увеличивает вероятность снижения СКФ до уровня <60 мл/мин/1,73 м² почти в 4 раза, а у трети больных, перенесших ИМ, диагностируют ХБП 3-5 стадии [50-53].

Альбуминурия также тесно связана со смертностью от ССЗ и развитием серьезных сердечно-сосудистых событий у пациентов с и без ХБП, а у последних ассоциирована с повышенным риском прогрессирования ХБП и развитием ТПН. По данным недавних исследований даже у лиц без серьезных сердечно-сосудистых факторов риска и уровнем альбуминурии в пределах нормальных значений (Ал/Кр <30 мг/г) каждое удвоение отношения Ал/Кр в моче связано с повышением риска сердечно-сосудистой смерти на 36%, а скорректированные кумулятивные показатели смертности от ССЗ за 15 лет составили 0,91, 0,99 и 2,1% при уровнях Ал/Кр в моче <4,18, 4,18 — <6,91 и ≥6,91 мг/г, соответственно. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, насколько широко и часто следует обследовать пациентов на альбуминурию, является ли экономически эффективным лечение альбуминурии низкой степени (10-30 мг/г) и насколько оправдано применение новых антипротеинурических методов лечения для всего спектра сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний [54-56].

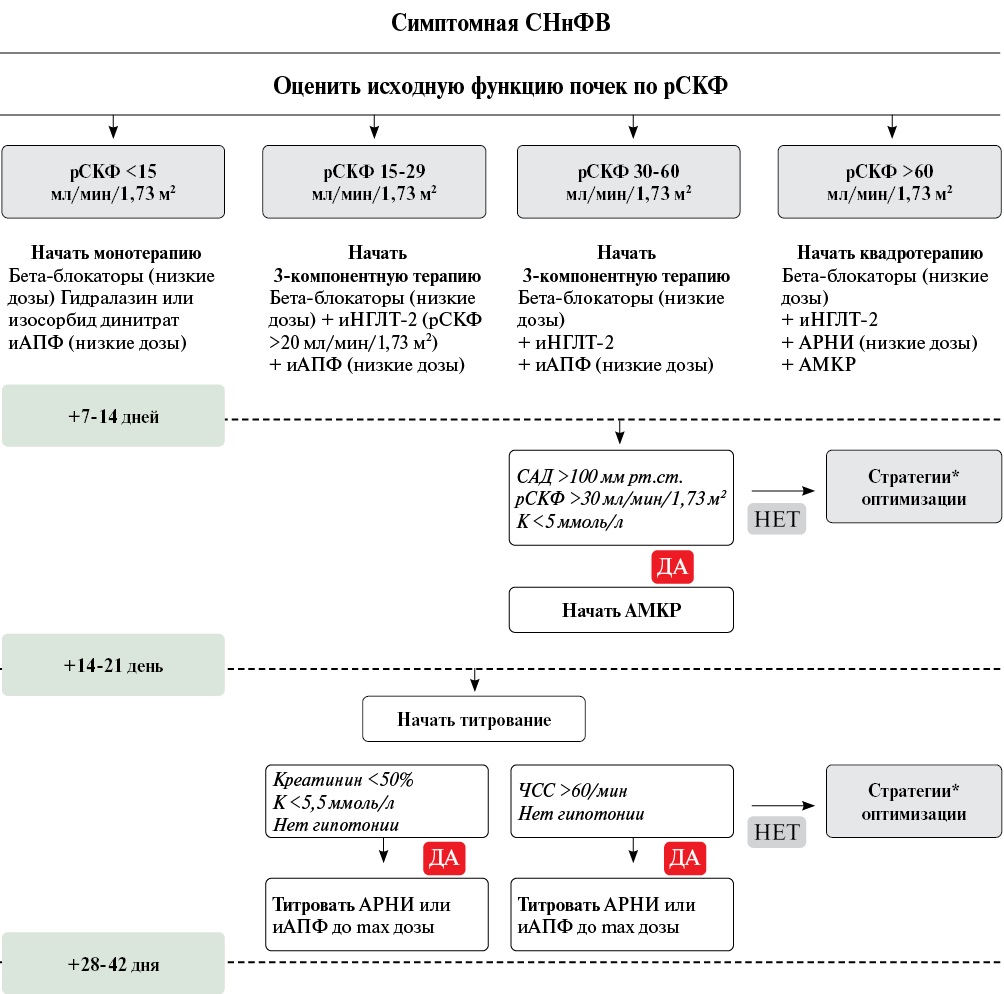

Распространенность нарушения функции почек при СН по данным различных исследований колеблется от 25% до 60% [52], а по данным испанского регистра СН 70% пациентов имели признаки заболевания почек. В то же время у 17-21% больных с ХБП развивается СН de novo [52][57][58]. В исследовании ARIC заболеваемость СН была в 3 раза выше при рСКФ <60 мл/мин/1,73 м² по сравнению с пациентами с сохранной функцией почек [59]. ХБП чаще встречается при СН с сохранной ФВ ЛЖ, однако неблагоприятные исходы ассоциированы обычно со сниженной ФВ [60].

У пациентов с хронической почечной недостаточностью и сохранной систолической функцией ЛЖ риск смерти возрастает в 2,9 раза, а сниженная систолическая функция ЛЖ увеличивает этот риск в 3,8 раза. При выраженных нарушениях сократимости миокарда ЛЖ снижение СКФ, как правило, совпадает с появлением другого неблагоприятного маркера — увеличением плазменной концентрации натрийуретических пептидов [50][61-65].

У трети больных с острой СН и в 25-70% случаев острой декомпенсации ХСН развивается ОПП, ~30% пациентов, поступающих в стационар в связи с острой декомпенсацией СН, имеют признаки ОПП и/или ХБП. Распространенность ХБП выше у пациентов с острой СН (53%) по сравнению с пациентами с ХСН (42%). У больных с острой декомпенсацией СН развитие ОПП ассоциировано с более продолжительной госпитализацией и большей частотой повторных госпитализаций по поводу ХСН, прогрессированием ХБП, повышением риска сердечно-сосудистой и общей смертности [66-68].

В недавнем исследовании было показано, что лица с генетической предрасположенностью к СН имеют повышенный риск развития ХБП: отношение шансов составило 1,12 (95% ДИ: 1,03-1,21), p=0,009. Эта причинно-следственная связь оставалась устойчивой даже после поправок на эффекты СД и АГ [62].

Фибрилляция предсердий (ФП) выявляется у 15-20% пациентов с ХБП, и напротив, 40-50% пациентов с ФП имеют признаки ХБП. Сочетание этих двух состояний увеличивает риск эмболических событий, смерти и темп прогрессирования ХБП. ХБП, независимо от ФП, является протромботическим и прогеморрагическим состоянием, а снижение клиренса креатинина расценивается как важный независимый предиктор ишемического инсульта, системной эмболии и кровотечений [58].

2.4. Кардио-рено-метаболический синдром

Изучение взаимосвязей ХБП с МС позволяет утверждать, что высокая распространенность снижения СКФ в популяции определяется, главным образом, нефропатиями метаболического генеза (диабетического, уратного, ассоциированного с ожирением), а также гипертоническим нефроангиосклерозом. Факторы, приводящие к их развитию, во многом связаны с особенностями образа жизни, их своевременное и, по возможности, полное устранение представляет собой один из основных подходов к глобальной профилактике ХБП [69]. МС увеличивает вероятность развития ХБП не менее чем в 2,6 раза, однако и каждая из его составляющих ассоциирована с повышенным риском развития альбуминурии и снижением СКФ, сочетание же пяти компонентов увеличивает риск почти в 6 раз [70].

Гиперурикемия встречается с высокой частотой у больных с ХБП, АГ, СД, МС, ожирением. Повышение уровня мочевой кислоты чаще всего бывает следствием снижения функции почек, с другой стороны, гиперурикемия per se может приводить к хроническим заболеваниям почек (хронический интерстициальный нефрит, мочекаменная болезнь) и ОПП (уратный криз). Повреждающее действие повышенных уровней мочевой кислоты связано с инициацией эндотелиальной дисфункции и хронического системного воспаления, замедлением окислительного метаболизма, адгезией тромбоцитов, нарушением реологии крови и агрегации тромбоцитов [71-73]. При этом сегодня нет однозначного ответа на вопрос, является ли гиперурикемия маркером вышеперечисленных изменений или повреждающим фактором.

Ожирение, особенно абдоминальное, является самостоятельным фактором риска необратимого ухудшения функции почек: увеличение индекса массы тела на 10% обусловливает увеличение вероятности стойкого снижения СКФ в 1,27 раза, что связано с развитием относительной олигонефронии при ожирении [74]. Патогенетические механизмы поражения органов-мишеней при ожирении реализуются через воздействие адипокинов и, прежде всего, лептина, на миокард, сосудистую стенку и почечную ткань с развитием генерализованной эндотелиальной дисфункции. При этом ожирение у пациентов на поздних стадиях ХБП ассоциировано с более благоприятным прогнозом [75].

Дислипидемия у пациентов с ХБП характеризуется гипертриглицеридемией, низким уровнем холестерина липопротеидов высокой плотности, повышенными уровнями холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) и липопротеида(а). Метаболизм липопротеидов высокой, низкой, промежуточной и очень низкой плотности изменяется при ХБП, что повышает их атерогенный потенциал [63].

В 2023г Американская ассоциация сердца (AHA) определила эту сложную структуру взаимосвязанных состояний как кардио-рено-метаболический синдром (КРМС) [76].

При КРМС поражаются почти все основные системы органов, что сопровождается сопутствующими клиническими проблемами, включая почечную недостаточность, преждевременное снижение когнитивных функций, стеатотические заболевания печени, связанные с метаболической дисфункцией (ранее неалкогольная жировая болезнь печени), обструктивное апноэ во сне и повышенный риск развития рака. КРМС влияет на структурно-функциональное состояние сосудов, атерогенез, функцию миокарда, гемостаз и проводящую систему сердца, что значительно повышает риск развития ССЗ.

Взаимосвязь между ожирением, СД 2 типа, ССЗ и ХБП с развитием КРМС является признанной проблемой в промышленно развитых странах. Молекулярные механизмы, лежащие в основе этих заболеваний, содержат спектр взаимосвязанных факторов, включая гипергликемию, инсулинорезистентность, повышенную активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), образование конечных продуктов гликирования, окислительный стресс, липотоксичность, стресс эндоплазматического ретикулума, нарушения фосфорно-кальциевого обмена, нарушение функции митохондрий и выработки энергии, а также стойкое хроническое воспаление [70, 77]. КРМС приводит к полиорганной дисфункции и ассоциирован с высокой частотой неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов.

Понятие КРМС распространяется как на лиц с риском ССЗ из-за наличия метаболических факторов риска, ХБП или того и другого, так и на лиц с уже имеющимися ССЗ, которые потенциально связаны с метаболическими нарушениями или осложняют их.

КРМС представляет собой прогрессирующее состояние, которое обычно начинается в раннем возрасте с биологических, социальных и экологических воздействий, приводящих к накоплению избыточной и дисфункциональной жировой ткани с последующим развитием воспаления, окислительного стресса и резистентности к инсулину. Со временем эти часто сосуществующие изменения приводят к развитию субклинического коронарного атеросклероза, кальцификации коронарных артерий и субклинических нарушений структуры и функции миокарда, СН, а также прогрессирующему повреждению почек [76][77].

Предлагается выделять 4 стадии КРМС (таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Классификация КРМС [76]

|

Стадия КРМС |

Определение стадии |

|

Стадия 0: нет ФР КРМС |

Лица с нормальным ИМТ и окружностью талии, нормогликемией, нормотензией, нормальным липидным профилем и без признаков ХБП или субклинических или клинически явных ССЗ |

|

Стадия 1: избыточное или дисфункциональное ожирение |

Лица с избыточным весом/ожирением, абдоминальным ожирением или дисфункцией жировой ткани без наличия других метаболических ФР или ХБП ИМТ ≥25 кг/м² (или ≥23 кг/м² при азиатском происхождении), окружность талии ≥88/102 см у женщин/мужчин (при азиатском происхождении ≥80/90 см у женщин/мужчин), или Уровень глюкозы в крови натощак ≥5,6-6,9 ммоль/л (100-124 мг/дл) или HbA1c 5,7-6,4% |

|

Стадия 2: метаболические ФР и ХБП |

Лица с метаболическими ФР: гипертриглицеридемия ≥1,5 ммоль/л (≥135 мг/дл), АГ, метаболическим синдромом, СД или ХБП |

|

Стадия 3: субклинические ССЗ при КРМС |

Субклиническое АССЗ или субклиническая СН у лиц с ожирением/избыточным весом/дисфункцией жировой ткани, другими метаболическими ФР или ХБП Субклиническое АССЗ в основном диагностируется по кальцинозу коронарных артерий (субклинический атеросклероз при коронарной катетеризации/КТ-ангиографии также соответствует критериям) Субклиническая СН, диагностированная по повышенным уровням сердечных биомаркеров (NT-proBNP ≥125 пг/мл, вч-тропонин T ≥14 нг/л для женщин и ≥22 нг/л для мужчин, вч-тропонин I ≥10 нг/л для женщин и ≥12 нг/л для мужчин) или по ЭхоКГ параметрам, при этом комбинация двух значений указывает на самый высокий риск СН Эквиваленты риска субклинических ССЗ: ХБП очень высокого риска (ХБП стадии 4-5, или очень высокий риск по классификации KDIGO) Высокий прогнозируемый 10-летний риск ССЗ |

|

Стадия 4: клинически явные ССЗ при КРМС |

Клинически явные ССЗ (ИБС, СН, инсульт, заболевание периферических артерий, ФП) среди лиц с избыточным/дисфункциональным ожирением, другими ФР КРМС или ХБП Стадия 4а: нет почечной недостаточности Стадия 4b: есть почечная недостаточность |

Примечание: АГ — артериальная гипертония, AССЗ — атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, вч — высокочувствительный, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМТ — индекс массы тела, КРМС — кардио-рено-метаболический синдром, КТ — компьютерная томография, СД — сахарный диабет, СН — сердечная недостаточность, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ФП — фибрилляция предсердий, ФР — факторы риска, ХБП — хроническая болезнь почек, ЭхоКГ — эхокардиография, HbA1c — гликированный гемоглобин, KDIGO — KidneyDiseaseImproving Global Outcomes, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид.

Предложенная классификация КРМС подчеркивает прогрессирующий характер синдрома, увеличение абсолютного риска ССЗ на более поздних стадиях, важность как можно более раннего выявления изменений, связанных с КРМС, и своевременной инициации профилактических и кардионефропротективных терапевтических стратегий.

2.5. Острое повреждение почек

Риск развития ОПП повышается как в присутствии факторов риска ОПП (сепсис, шок, травмы и ожоги, нефротоксичные и рентгенконтрастные препараты, отравления, критическое состояние больного, кардиохирургические и абдоминальные вмешательства) [78-80], так и при наличии состояний, повышающих восприимчивость пациента к факторам риска ОПП (дегидратация, пожилой возраст, женский пол, черная раса, ХБП, ССЗ, СД, рак, анемия, проводимая терапия) [81][82]. ОПП является значимым фактором риска развития и ускорения прогрессирования ХБП. Пациенты с риском развития ОПП нуждаются в тщательном контроле уровня креатинина и диуреза, при этом частота и длительность мониторинга определяется индивидуально в зависимости от степени риска и конкретной клинической ситуации [83][84].

Диагностическими критериями ОПП являются повышение сывороточного креатинина хотя бы на >0,3 мл/дл (26,5 мкмоль/л) в течение 48 ч либо в 1,5 раза в течение предшествующих 7 дней от исходного уровня и/или снижение диуреза <0,5 мл/кг/ч за минимум 6 ч. Стадия ОПП определяется на основании уровня креатинина и/или диуреза (таблица 2.5.1)5 [85]. Вероятность развития ОПП у больных с острой сердечно-сосудистой патологией может быть оценена по шкале оценки риска ОПП (Приложение 2, таблица 1) при поступлении в стационар5.

Таблица 2.5.1

Стадии ОПП5 [85]

|

Стадия |

Критерии креатинина сыворотки* |

Критерии диуреза* |

|

1 |

Повышение Кр в 1,5-1,9 раза от исходного уровня за 7 дней или на >0,3 мг/дл (>26,5 мкмоль/л) за 48 ч |

<0,5 мл/кг/ч в течение 6-12 ч |

|

2 |

Повышение Кр в 2,0-2,9 раза от исходного уровня за 7 дней |

<0,5 мл/кг/ч в течение >12 ч |

|

3 |

Повышение Кр в 3,0 раза от исходного уровня за 7 дней или Кр >4,0 мг/дл (>353,6 мкмоль/л) или начало ЗПТ |

<0,3 мл/кг/ч за >24 ч или анурия >12 ч |

Примечание: * — ОПП диагностируется при наличии хотя бы одного из критериев. ЗПТ — заместительная почечная терапия, Кр — креатинин сыворотки, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Причина ОПП должна быть установлена во всех случаях, когда это возможно. Кроме того, следует помнить об острой болезни почек, которая может развиться как один из возможных исходов ОПП. Пациенты с ОПП и острой болезнью почек должны наблюдаться, по крайней мере, в течение 3 мес. для оценки степени восстановления функции почек или ухудшения течения имевшейся ранее ХБП.

3. Особенности наблюдения пациентов при хронической болезни почек с разным риском прогрессирования

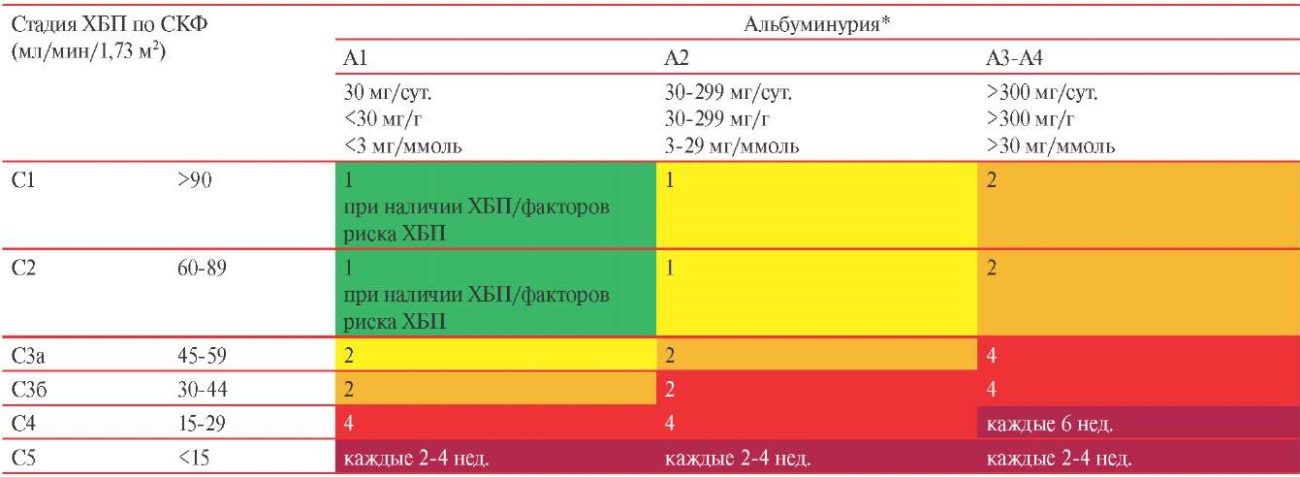

У пациентов с ХБП необходимо оценивать уровень СКФ и альбуминурии не реже одного раза в год, чаще следует мониторировать функцию почек у больных с высоким риском прогрессирования и в тех случаях, когда величины этих показателей следует учитывать при назначении терапии (таблица 3.1)1 [6].

Таблица 3.1

Частота обследований в год в зависимости от степени риска прогрессирования ХБП (снижения СКФ и выраженности альбуминурии)1 [6]

Примечание: интенсивность окраски ячеек отражает повышение риска прогрессирования хронической болезни почек: низкий, умеренный, высокий и очень высокий риск. Цифры в ячейках указывают частоту контроля СКФ и альбуминурии в год. * — определяется отношение Ал/Кр в разовой (предпочтительно утренней) порции мочи, СКФ рассчитывается по формуле CKD-EPI. СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ХБП — хроническая болезнь почек.

Оценка прогрессирования ХБП по уровню СКФ и альбуминурии [6]

- Контроль альбуминурии и СКФ у взрослых пациентов с ХБП следует проводить не реже 1 раза в год.

- Оценивать альбуминурию и СКФ следует чаще у лиц с более высоким риском прогрессирования ХБП, у которых измерение будет влиять на терапевтические решения.

- У лиц с ХБП снижение рСКФ >20% от исходного уровня превышает ожидаемую вариабельность и требует оценки (включая дифференциальную диагностику обратимых состояний: вариантов ОПП, гипоперфузии почек, лекарственных эффектов и др., а также прогрессирования ХБП).

- Среди пациентов с ХБП, которые начинают гемодинамически активную терапию, снижение СКФ >30% при последующем исследовании превышает ожидаемую вариабельность и требует оценки.

- При мониторинге альбуминурии у лиц с ХБП удвоение отношения Ал/Кр в моче при последующем исследовании превышает лабораторную вариабельность и требует оценки.

Прогрессирование ХБП определяется при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

- Прогрессирование ХБП определяется как необратимое снижение рСКФ не менее, чем на 25% от предыдущего значения;

- Прогрессированием ХБП следует считать абсолютные темпы снижения рСКФ >2 мл/мин/1,73 м²/год, а ускоренным прогрессированием — >5 мл/мин/1,73 м²/год (физиологическое снижение СКФ с возрастом составляет ~1 мл/мин/1,73 м²/год).

Чем чаще мониторируется рСКФ и дольше период наблюдения, тем выше вероятность выявления прогрессирования ХБП и точность оценки последнего.

Пациентам с прогрессирующим течением ХБП необходима коррекция проводимой терапии, а также дополнительное обследование для выявления обратимых причин ухудшения функции почек. Лица с СКФ >30 мл/мин/1,73 м² должны находиться под наблюдением терапевтов, за исключением пациентов, имеющих заболевание почек или его осложнения, требующие оказания специализированной помощи. Наблюдение нефролога показано всем пациентам с СКФ <30 мл/мин/1,73 м² (ХБП С4-5) и альбуминурией уровня А3-А4 (таблица 3.2).

Таблица 3.2

Наблюдение пациентов с ХБП

Примечание: интенсивность окраски ячеек отражает повышение риска прогрессирования хронической болезни почек: низкий, умеренный, высокий и очень высокий риск. * — определяется как отношение Ал/Кр в разовой (предпочтительно утренней) порции мочи, СКФ рассчитывается по формуле CKD-EPI. ЗПТ — заместительная почечная терапия, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ХБП — хроническая болезнь почек.

У пациентов с ХБП 3-5 стадии рекомендуется использовать формулы для оценки риска развития ТПН (1A) [6].

- 5-летний риск развития ТПН 3-5% может быть использован для определения времени направления к нефрологу в дополнение к критериям, основанным на рСКФ или отношении Ал/Кр мочи, а также другим клиническим критериям.

- 2-летний риск развития ТПН >10% может быть использован для определения необходимости оказания специализированной нефрологической помощи в дополнение к критериям, основанным на рСКФ, и другим клиническим критериям.

- Порог риска ТПН в течение 2 лет >40% может быть использован для определения сроков подготовки к ЗПТ, включая планирование сосудистого доступа или направление на трансплантацию, в дополнение к критериям, основанным на рСКФ, и другим клиническим критериям.

- Следует иметь в виду, что формулы прогнозирования риска, разработанные для использования у пациентов с ХБП 3-5 стадии, могут быть неприменимы для использования у лиц с ХБП 1-2 стадии.

Формула расчета риска развития ТПН KFRE (Kidney Failure Risk Equation) для пациентов с ХБП 3-5 стадии — это точная, хорошо проверенная модель, которая оценивает 2- и 5-летний риск наступления почечной недостаточности с использованием возраста, пола, рСКФ и Ал/Кр мочи [86]. Разработаны калькуляторы на основе этой формулы, которые представлены в интернете (https://www.kidney.org/glomerular-filtration-rate-gfr).

4. Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек

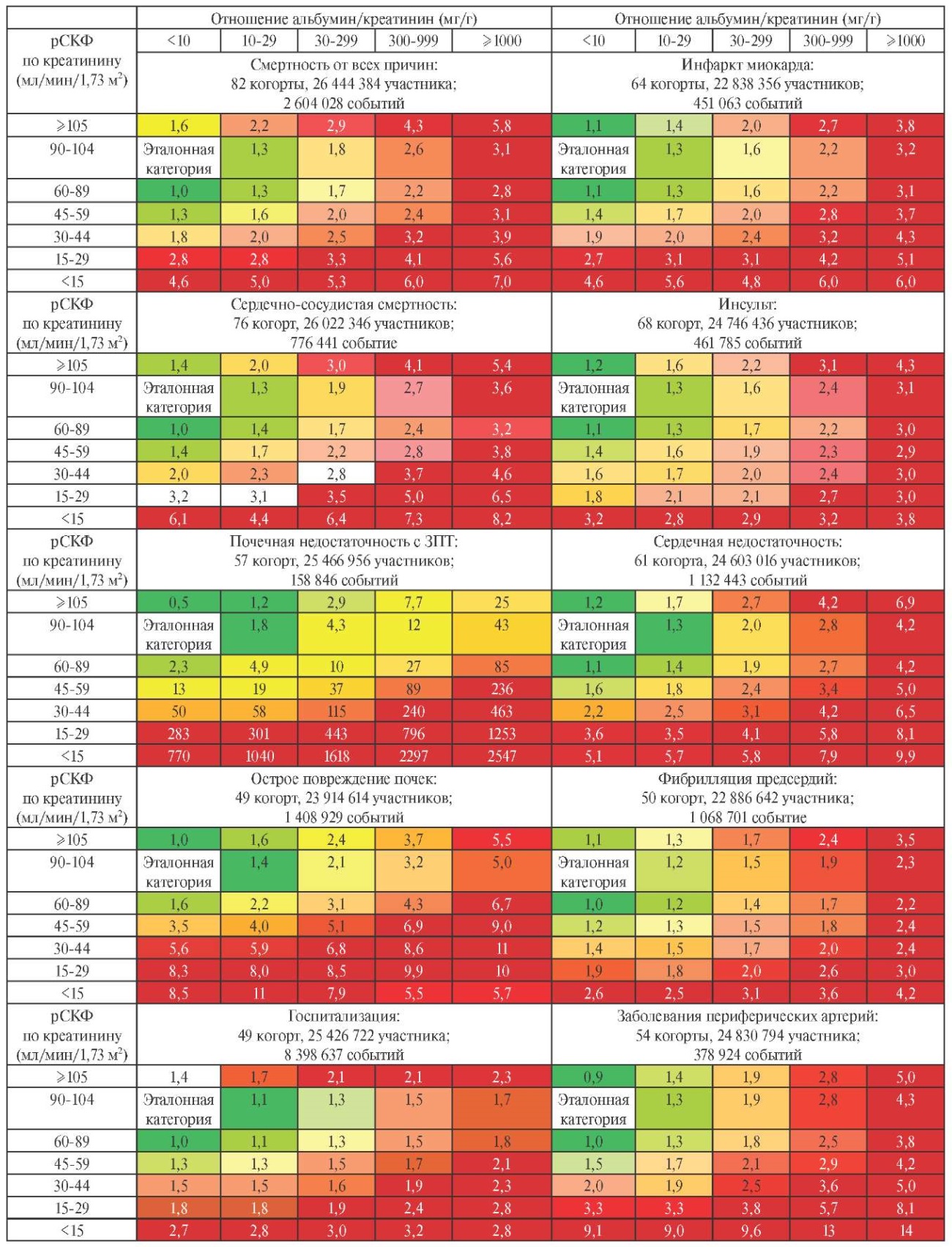

Метаанализ данных 114 глобальных когорт показал, что более низкая рСКФ, рассчитанная по уровню сывороточного креатинина, по уровням креатинина и цистатина С в сыворотке крови, более выраженная альбуминурия были связаны с увеличением частоты 10 неблагоприятных исходов, включая неблагоприятные почечные исходы, ССЗ, и госпитализации. Полученные данные были скорректированы по возрасту, полу, статусу курения, АД, липидному спектру, индексу массы тела, антигипертензивной терапии, а также наличию СД, ИБС, инсульта, СН, ФП, заболеванию периферических артерий, раку и ХОБЛ в анамнезе [50]. На рисунке 4.1 представлен категориальный анализ связи рСКФ на основе креатинина и альбуминурии с неблагоприятными исходами в популяции.

Рис. 4.1 Категориальный анализ связи рСКФ на основе креатинина и альбуминурии с неблагоприятными исходами в популяции.

Примечание: цифры в ячейках отражают скорректированное соотношение рисков по сравнению с эталонной категорией. Процентиль, окрашенный самым темным зеленым цветом, соответствует доле ячеек в таблице без ХБП, а процентиль, окрашенный самым темным красным цветом, соответствует доле ячеек, которая, как ожидается, превзойдет самый высокий риск неблагоприятных исходов. ЗПТ — заместительная почечная терапия, рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации.

ИМ и инсульт являются основными причинами сердечно-сосудистой смерти у пациентов с ХБП, в этой популяции наблюдается снижение выживаемости. Кроме того, при ХБП повышен риск развития СН, ФП и внезапной сердечной смерти, что связывают с формированием уремической кардиомиопатии и электрической дисрегуляции сердца на поздних стадиях ХБП [28][63][87].

Смерть, обусловленная ССЗ, в 10-20 раз чаще встречается среди больных с ХБП, чем в общей популяции, а вероятность развития ССО в 25-100 раз выше, чем риск ТПН [24][49][63].

5. Кардионефропротективная стратегия и тактика ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической болезнью почек

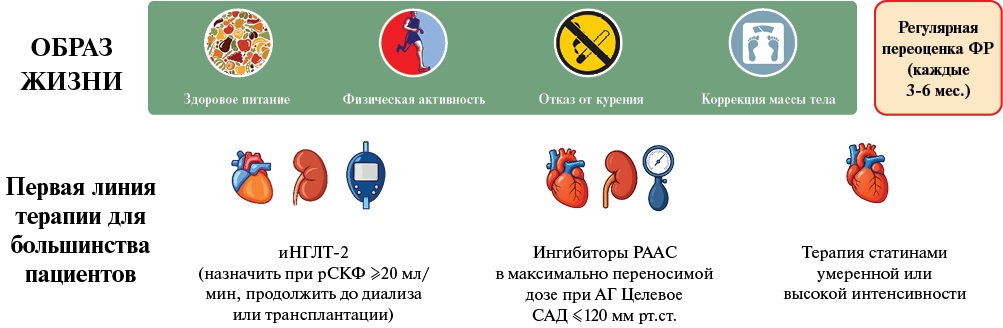

В основе кардионефропротекции лежат как немедикаментозные подходы к коррекции образа жизни пациентов, так и фармакологические методы влияния на основные факторы риска развития и прогрессирования ХБП (Приложение 3, рисунок 1).

Пациентов с ХБП С3 и С4-С5 относят к группе высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, соответственно. Пациенты с ХБП должны получать лечение по поводу кардиальной патологии в полном объеме в соответствии с национальными и международными рекомендациями, если нет противопоказаний (таблица 5.1). В то же время при проведении терапии следует строго контролировать состояние больных с ХБП и мониторировать уровни креатинина, СКФ и электролитов сыворотки крови1 [6]. Кардионефропротективные стратегии, обсуждаемые ниже, в полной мере применимы и к пациентам старших возрастных групп, однако у этой категории пациентов следует учитывать наличие и тяжесть синдрома старческой астении, саркопении, недостаточности питания и других гериатрических синдромов с целью обеспечение всеобъемлющего пациент-ориентированного подхода [7][88].

Таблица 5.1

Терапевтические стратегии у пациентов с ССЗ и ХБП [6]

|

Рекомендации |

Класс рекомендаций |

Уровень доказательств |

|

Пациентов с ХБП следует относить к группе высокого/очень высокого риска ССЗ |

I |

А |

|

При лечении ИБС у пациентов с ХБП следует исходить из существующих рекомендаций при отсутствии противопоказаний* |

I |

А |

|

Антитромбоцитарная терапия может назначаться пациентам с ХБП с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, если не повышен риск кровотечения* |

II |

В |

|

Лечение СН при ХБП следует проводить в том же объеме, что и у пациентов без ХБП* |

II |

А |

|

При болях в грудной клетке пациенты с ХБП должны обследоваться так же, как и пациенты без ХБП |

I |

В |

Примечание: * — необходима коррекция дозы препаратов с учетом СКФ. ИБС — ишемическая болезнь сердца, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, СН — сердечная недостаточность, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ХБП — хроническая болезнь почек.

Следует иметь в виду, что при СКФ <60 мл/мин/1,73 м² (ХБП С3а-С5) сывороточные уровни тропонина и натрийуретических пептидов могут быть повышены и должны оцениваться с учетом функционального состояния почек и клинической картины [6].

Дозирование лекарственных препаратов у пациентов с ХБП следует осуществлять с учетом уровня СКФ и избегать, по возможности, назначения нефротоксичных препаратов. Всем пациентам, принимающим потенциально нефротоксичные препараты, независимо от уровня СКФ и наличия ХБП, необходимо проводить регулярный контроль уровня креатинина, СКФ, электролитов и, при возможности, сывороточной концентрации препарата. Недопустим прием каких-либо препаратов, в т.ч. биологических добавок и трав, без предварительной консультации с врачом.

При необходимости точного дозирования препарата из-за его высокой токсичности или узкого терапевтического окна, рекомендуется использовать клиренсовые методы оценки функции почек.

Основной целью медикаментозной терапии больных с ХБП и высоким риском ее развития является воздействие на модифицируемые факторы риска (гипергликемия, АГ, дислипидемия, ожирение, анемия, гиперурикемия и др.) для предотвращения развития повреждения почек или замедления прогрессирования ХБП, а также предупреждения развития ССО. Основные направления нефропротективной терапии ХБП у пациентов с высоким риском ее развития представлены в таблице 5.21 [6][33][35][38][39][87].

Таблица 5.2

Терапевтические подходы к воздействию на традиционные факторы риска при ХБП

|

Фактор риска |

Терапевтические подходы |

|

Модификация образа жизни |

Отказ от курения Снижение массы тела Физические нагрузки ≥30 мин × 5 раз в нед. Питание DASH |

|

Артериальная гипертония |

Целевые значения САД <120 мм рт.ст. при отсутствии противопоказаний (KDIGO) Целевые значения САД <130 мм рт.ст., ДАД <80 мм рт.ст. (ESH) Целевые значения САД до 130-139 мм рт.ст. при АУ А1-А2, до 120-130 мм рт.ст. при АУ А3-А4 при отсутствии противопоказаний (КР ХБП) Блокада РААС (максимально переносимая доза) + диуретик и/или блокатор кальциевых каналов Не комбинировать препараты из группы блокаторов РААС |

|

Гликемия |

Целевой HbA1c 7,0-8,0% Целевой HbA1c <6,5% у молодых пациентов при отсутствии тяжелой сопутствующей патологии Модификация образа жизни Терапия первой линии: ингибиторы НГЛТ-2 |

|

Дислипидемия |

Ингибиторы ГМГ-КоА (статины) Эзетимиб Ингибиторы PCSK-9 (рСКФ >20 мл/мин/1,73 м²) Целевые значения ХС ЛНП: — Пациенты с АССЗ и пациенты с очень высоким риском: уровень ХС ЛНП <1,4 ммоль/л (55 мг/дл) и снижение уровня ХС ЛНП на ≥50% по сравнению с исходным уровнем — Высокий сердечно-сосудистый риск: уровень ХС ЛНП <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) и снижение на ≥50% по сравнению с исходным уровнем — Умеренный/низкий сердечно-сосудистый риск: уровень ХС ЛНП <3,0 ммоль/л (116 мг/дл) |

Примечание: АССЗ — атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания, АУ — альбуминурия, ГМГ-КоА — 3-гидрокси-3-метилглютарил-кофермент А редуктаза, ДАД — диастолическое артериальное давление, НГЛТ-2 — натрий-глюкозный ко-транспортер 2 типа, РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система, САД — систолическое артериальное давление, ХБП — хроническая болезнь почек, ХС ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности, DASH — Dietary Approaches to Stop Hypertension/диетические подходы к борьбе с гипертонией, HbA1с — гликированный гемоглобин, PCSK-9 — пропротеиновая конвертаза субтилизин-кексинового типа 9, КР ХБП — клинические рекомендации Хроническая болезнь почек, ESH — рекомендации European Society of Hypertension/Европейское общество по артериальной гипертонии, KDIGO — рекомендации Kidney Disease: Improving Global Outcomes/Инициатива по улучшению глобальных исходов заболеваний почек.

Первая линия кардионефропротективной терапии у пациентов с ХБП

В течение многих лет блокаторы РААС были основой кардионефропротективной стратегии. По данным проспективных рандомизированных исследований снижение протеинурии при использовании препаратов, подавляющих РААС, ведет к достоверному снижению скорости прогрессирования ХБП, что позволяет считать их основным компонентом кардионефропротективной терапии. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II 1 типа (БРА), более эффективны в снижении альбуминурии по сравнению с плацебо или другими антигипертензивными препаратами у пациентов с диабетической и недиабетической нефропатией, ССЗ, а также эффективны в предотвращении нарастания альбуминурии [42][89-92].

Оптимальная блокада РААС в сочетании со строгим контролем гликемии и АД может снизить скорость снижения рСКФ при протеинурической ХБП с 10-12 до 2-3 мл/мин/1,73 м² в год, однако риск развития ОПП и гиперкалиемии зачастую препятствуют использованию препаратов этой группы в повседневной клинической практике [92][93].

Возможности комбинированного назначения двух блокаторов РААС (иАПФ + БРА, БРА + ингибитор ренина, иАПФ + ингибитор ренина, иАПФ/БРА + ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор (АРНИ)) с целью достижения более полного ренопротективного эффекта активно изучались в нескольких исследованиях, однако, хотя при высокой протеинурии эти комбинации оказывали более выраженный антипротеинурический эффект по сравнению с монотерапией, но и значительно повышали риск ОПП и гиперкалиемии, особенно у пожилых пациентов. Все современные рекомендации выступают против комбинированного использования блокаторов РААС при лечении АГ и с целью снижения прогрессирования ХБП и протеинурии1 [6][38][57][93].

Вторая линия кардионефропротективной терапии у пациентов с ХБП

В последнее десятилетие появился новый фармакологический класс препаратов с нефро- и кардиопротективными свойствами. Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ-2) представляют собой класс препаратов (дапаглифлозин, канаглифлозин, эмпаглифлозин и др.), которые были разработаны изначально для лечения СД 2 типа.

В дальнейшем были проведены исследования иНГЛТ-2 у пациентов с ХБП, где были получены убедительные данные кардионефропротективных эффектов данного класса препаратов. Канаглифлозин изучался только у пациентов с ХБП и СД 2 типа, тогда как дапаглифлозин и эмпаглифлозин доказали свою эффективность в популяции пациентов с ХБП как с, так и без СД 2 типа [94-100].

Положительные эффекты иНГЛТ-2 наблюдаются на всех этапах как почечного, так и сердечно-сосудистого континуума, снижая риск развития ХБП и ССЗ, темп прогрессирования ХБП и, независимо от приема блокаторов РААС, приводят к уменьшению альбуминурии [101-104]. У пациентов с ХБП недиабетической этиологии с СКФ ≥20 мл/мин/1,73 м² в дополнение к терапии иАПФ или БРА рекомендуются иНГЛТ-2 с доказанной эффективностью в этой группе (дапаглифлозин, эмпаглифлозин) для снижения рисков прогрессирования ХБП, развития ОПП, сердечно-сосудистой смертности и госпитализаций (1А)1 [6].

У пациентов с СД 2 типа и ХБП подтверждены кардионефропротективные эффекты нестероидного селективного антагониста минералокортикоидных рецепторов (АМКР) финеренона: снижение темпов прогрессирования дисфункции почек в широком диапазоне значений рСКФ, снижение риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и госпитализаций в связи с СН. Кроме того, финеренон реже приводит к развитию гиперкалиемии, чем селективные антагонисты альдостерона. Финеренон рекомендован к применению у пациентов с СД 2 типа, ХБП и СКФ ≥25 мл/мин/1,73 м² (IA)1 [6][105-108].

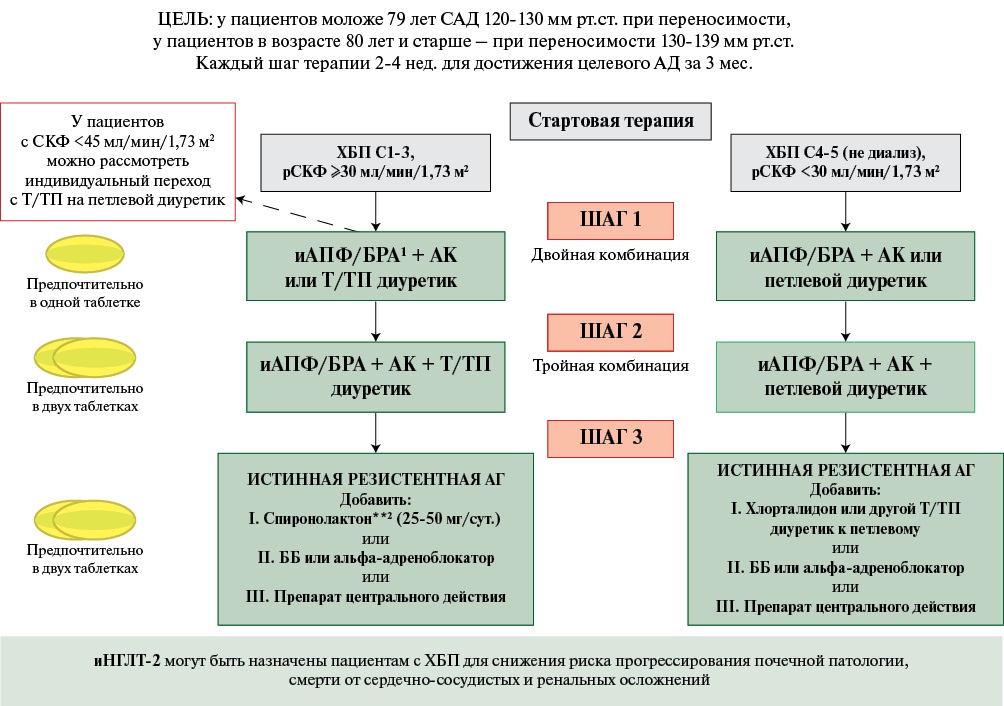

5.1. Антигипертензивная терапия

Вопрос о целевом уровне АД у пациентов с ХБП до настоящего времени не имеет однозначного решения. Российские рекомендации по ХБП в качестве целевых значений рекомендуют снижение систолического АД до уровня <130 мм рт.ст. при ХБП и альбуминурии категории А1-А2, а при более высокой протеинурии (А3-А4) — до 120 мм рт.ст. и диастолического АД <80 мм рт.ст.1 Напротив, национальные и европейские рекомендации по АГ не дифференцируют целевые уровни АД в зависимости от степени альбуминурии и предлагают пациентам с диабетической и недиабетической ХБП в качестве первичной цели снижать АД до значений <140/80 мм рт.ст., далее большинству при хорошей переносимости снижать САД до значений 130 мм рт.ст. [38][94]. В то же время рекомендации KDIGO 2021 и 2024гг, американские рекомендации по АГ, основываясь на результатах исследования SPRINT, предлагают добиваться целевого уровня САД <120 мм рт.ст. у пациентов с высокой резистентной АГ после оценки риска развития тяжелой гипотонии [6][34][109].

Препаратами выбора для коррекции АГ, обладающими, кроме антигипертензивной активности, собственной нефропротективной способностью, являются иАПФ или БРА. Эти классы препаратов рекомендуется назначать всем пациентам с диабетическим и недиабетическим генезом ХБП при отсутствии противопоказаний в максимально переносимых дозах с целью снижения протеинурии и торможения прогрессирования дисфункции почек. Для достижения антигипертензивного эффекта рекомендуется комбинация блокаторов РААС с блокаторами кальциевых каналов.

Оптимальная блокада РААС в сочетании со строгим контролем АД позволяет снизить скорость прогрессирования ХБП, лечение иАПФ или БРА рекомендуется всем пациентам с ХБП и альбуминурией. Блокаторы РААС следует титровать до максимально переносимой дозы. Для дополнительного снижения рисков прогрессирования ХБП, развития ОПП, сердечно-сосудистой смертности и госпитализаций у пациентов с ХБП и СКФ ≥20 мл/мин/1,73 м² рекомендуется применение иНГЛТ-2 с доказанной эффективностью в этой популяции1. Бета-адреноблокаторы, агонисты имидазолиновых рецепторов, альфа-адреноблокаторы, альфа-бета адреноблокаторы также могут использоваться при тяжелой АГ в качестве препаратов 3-4 ряда [37][89][110-114].

Антагонисты альдостерона обладают хорошим антигипертензивным эффектом, а также благоприятно воздействуют на процессы ремоделирования миокарда и фиброгенеза в почках и могут назначаться в дополнение к иАПФ или БРА, однако они способны усугублять гиперкалиемию, особенно при СКФ <30 мл/мин/1,73 м². Применение антагониста альдостерона спиронолактона у мужчин ассоциировано с рядом нежелательных явлений со стороны половой сферы, что может ограничивать его длительный прием. Селективный антагонист альдостерона эплеренон более безопасен и не имеет гендерных ограничений по длительности применения1 [38][115].

Основные терапевтические стратегии у больных АГ с ХБП суммированы в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

Терапевтические стратегии у больных АГ и ХБП1 [38]

|

Рекомендации |

Класс рекомендаций |

Уровень доказательств |

|

У всех пациентов с ХБП следует снижать систолическое АД <140 мм рт.ст., при хорошей переносимости — <130 мм рт.ст. |

I |

А |

|

Целевое диастолическое АД <80 мм рт.ст. для всех пациентов |

I |

А |

|

При наличии альбуминурии А3-А4 оправдана попытка снижения систолического АД <130 мм рт.ст. при условии мониторирования изменений расчетной СКФ и хорошей переносимости |

IIb |

B |

|

Блокаторы РААС более эффективны в снижении альбуминурии/протеинурии, чем другие антигипертензивные препараты, и показаны пациентам с АГ при наличии повышенной альбуминурии (А2-А3) или явной протеинурии |

I |

A |

|

Блокаторы РААС должны титроваться до максимально возможных дозировок при хорошей переносимости |

I |

B |

|

Достижение целевого АД обычно требует комбинированной терапии, рекомендуется комбинировать блокаторы РААС с другими антигипертензивными препаратами |

I |

A |

|

Комбинация двух блокаторов РААС не рекомендуется |

III |

С |

|

Антагонисты альдостерона не могут быть рекомендованы при СКФ <30 мл/мин/1,73 м² пациентам, которые не получают диализ, особенно в комбинации с блокатором РААС, учитывая риск гиперкалиемии |

III |

C |

|

Антагонисты альдостерона рекомендуются пациентам, находящимся на диализе (ХБП С5Д) (спиронолактон — 12,5-25 мг/сут., 6-36 мес.; эплеренон — 50 мг/сут., не менее 3 мес.) для снижения риска развития основных сердечно-сосудистых событий и смертности |

I |

A |

Примечание: А — градация альбуминурии, АГ — артериальная гипертония, АД — артериальное давление, РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ХБП — хроническая болезнь почек.

Стратегия антигипертензивной терапии у пациентов с ХБП представлена в Приложении 3, рисунок 2. При этом следует помнить, что у пациентов с ХБП, получающих антигипертензивную терапию, особенно иАПФ или БРА, можно ожидать повышения уровня креатинина как сразу после начала лечения, так и на фоне длительного приема препаратов. Значительное повышение уровня креатинина (>50%) на фоне назначения блокаторов РААС требует отмены препарата и обследования пациента для исключения реноваскулярного генеза АГ.

5.2. Гиполипидемическая терапия

ХБП рассматривается как независимый фактор риска развития ССЗ, а пациенты с ХБП С3-С5 относятся к категории высокого/очень высокого риска развития ССО. Монотерапия статинами или статинами в комбинации с эзетимибом (что позволяет в большей степени снизить ХС ЛНП без увеличения дозы статинов) оказывает положительное влияние на исходы ССЗ при ХБП [116-120]. При отсутствии эффекта на 1-3 стадиях ХБП (рСКФ 30-90 мл/мин/1,73 м²) к терапии могут быть добавлены ингибиторы PCSK-9 [121]. У пациентов высокого риска следует добиваться снижения ХС ЛНП <1,8 ммоль/л (70 мг/дл), а у пациентов очень высокого риска — <1,4 ммоль/л (55 мг/дл) с обязательным снижением ХС ЛНП по крайней мере на 50% от исходного в обеих группах [39]. Пациентам, получающим лечение гемодиализом, начинать гиполипидемическую терапию не рекомендуется, однако ее можно продолжить в том случае, если она была начата ранее, до наступления терминальной стадии ХБП. Достижение целевого уровня ХС ЛНП у большинства пациентов очень высокого риска возможно при использовании высоких доз статинов, что вызывает настороженность в отношении риска развития миопатии и обосновывает применение комбинированной терапии низкими дозами статина и эзетимиба у больных с тяжелым нарушением функции почек1 [6]. Рекомендации по контролю уровня липидов у пациентов с поздними стадиями ХБП представлены в таблице 5.2.1, дозирование липидснижающих препаратов — в Приложении 4 (таблица 2).

Таблица 5.2.1

Рекомендации по лечению нарушений липидного обмена у пациентов с ХБП1 [39]

|

Рекомендации |

Класс рекомендаций |

Уровень доказательств |

|

Рекомендовано использование статинов или комбинации статинов и эзетимиба у пациентов 3-5 стадии ХБП, не нуждающихся в диализе |

I |

A |

|

У пациентов, которые на момент инициации диализа получают терапию статинами или комбинацию статин/эзетимиб, особенно с АССЗ, рекомендовано продолжение терапии |

IIа |

С |

|

Пациентам с ХБП 1-4 стадии и уровнем ТГ ≥1,7 ммоль/л рекомендовано рассмотреть назначение омега-3 ПНЖК с целью снижения уровня ТГ |

IIа |

В |

|

У пациентов с ХБП на диализе, не имеющих АССЗ, инициация терапии статинами не рекомендуется |

III |

A |

Примечание: АССЗ — атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, ПНЖК — полиненасыщенные жирные кислоты, ТГ — триглицериды, ХБП — хроническая болезнь почек.

5.3. Сахароснижающая терапия

У пациентов с ХБП и СД контроль гликемии является частью нефро- и кардиопротективной стратегии, наравне с антигипертензивной и гиполипидемической терапией, направленной на предупреждение ССО и замедление прогрессирования ХБП.

Строгий контроль гликемии (HbA1c ≤6,0%) у пациентов с нарушением функции почек ассоциирован с более высокой смертностью от всех причин и сердечно-сосудистой смертностью, в связи с чем для предотвращения гипогликемических эпизодов рекомендации KDIGO 2022г предлагают индивидуальный целевой уровень HbA1c в диапазоне от 6,5 до 8,0% для больных ХБП. У более молодых пациентов с меньшим количеством сопутствующих заболеваний целевой уровень HbA1c может быть ниже, однако требуется тщательный контроль гликемии для предотвращения эпизодов гипогликемии [122].

Для контроля гликемии у пациентов с СД 2 типа и ХБП С1-С3 (СКФ >30 мл/мин/1,73 м²) в качестве терапии первой линии следует использовать метформин и иНГЛТ-2. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 обладают доказанным кардионефропротективным действием, используются для лечения морбидного ожирения и могут быть рекомендованы в дополнение к иНГЛТ-2 и метформину при недостаточном контроле гликемии у больных с СД 2 типа и ХБП, или вместо этих групп препаратов, если имеются противопоказания или их непереносимость. Для достижения целевых значений HbA1c могут дополнительно использоваться и другие сахароснижающие препараты [122][123].

Доза многих пероральных противодиабетических препаратов для пациентов с ХБП должна быть скорректирована с учетом снижения функции почек (Приложение 4, таблица 1) или, в случае тяжелого течения нефропатии, их вообще лучше избегать4 [33][108].

6. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний при хронической болезни почек

Пациенты с ХБП должны получать лечение по поводу кардиальной патологии в полном объеме в соответствии с национальными и международными рекомендациями, если нет противопоказаний. В то же время при проведении терапии следует строго контролировать состояние больных, мониторировать уровень креатинина, СКФ и электролитов в сыворотке крови.

Следует иметь в виду, что при СКФ <60 мл/мин/1,73 м² (ХБП С3а-С5) сывороточные уровни тропонина и натрийуретических пептидов могут быть повышены и должны оцениваться с учетом функционального состояния почек и клинической картины.

6.1. Острый коронарный синдром

Пациенты с ОКС, имеющие нарушение функции почек, часто не получают адекватную терапию, что объясняется как отсутствием клинических исследований в этой популяции, так и высоким риском осложнений, прежде всего кровотечений и дальнейшего ухудшения функции почек. Данные наблюдательных и регистровых исследований показывают, что пациенты с ОКС и ХБП средней и тяжелой степени (С3-С5) имеют лучший прогноз при ранней реваскуляризации [124][125].

Высокий риск кровотечений у пациентов с ОКС и ХБП обусловлен, прежде всего, выбором неадекватной дозы антитромботических препаратов с преимущественно почечным путем выведения, у таких пациентов необходима коррекция дозы с учетом функционального состояния почек (Приложение 4, таблица 3) [126-129].

Еще одной причиной ухудшения функции почек у данной категории больных является контраст-ассоциированное ОПП (КА-ОПП). КА-ОПП является третьей по частоте причиной ОПП в стационаре (уступая только снижению перфузии почек и применению нефротоксичных средств) и развивается у 3-19% пациентов, подвергаемых коронарным вмешательствам. Развитие ОПП является фактором, ухудшающим общий прогноз и требующим своевременной коррекции модифицируемых факторов риска и проведения превентивных мероприятий [130-133].

Наиболее доказанными протективными свойствами в отношении профилактики развития КА-ОПП обладает адекватная гидратация физиологическим раствором или растворами натрия бикарбоната перед процедурой с контрастным веществом. Значимость гидратации отмечена в крупных сравнительных исследованиях и метаанализах [134-137].

Данные о выборе, сроках и продолжительности внутривенной гидратации до, во время и после реваскуляризации противоречивы, однако ее следует рассматривать как необходимый компонент у пациентов с ОКС и низкой рСКФ, подвергающихся инвазивному лечению с целью минимизировать риск развития КА-ОПП. Профилактика КА-ОПП показана пациентам с уже имеющимся ОПП и всем пациентам с ХБП, которые не находятся на ЗПТ.