Перейти к:

Великие медицинские имена России — С. С. Зимницкий и Н. С. Коротков. Судьбы и творчество (к 150-летию со дня рождения ученых и к 120-летию создания Н. С. Коротковым звукового метода определения артериального давления)

https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4478

EDN: JDEHVX

Аннотация

С. С. Зимницкий и Н. С. Коротков — великие имена российской науки, ученые и врачи, внесшие неоценимый вклад в медицину. Начало их жизненного пути было примерно одинаковым, но после получения диплома врача их судьбы стали драматически различаться. В статье представлен сравнительный анализ биографий двух ученых. Показан их жизненный путь, который привел к великим открытиям в медицине.

Ключевые слова

Для цитирования:

Терехова А.А., Ослопов В.Н. Великие медицинские имена России — С. С. Зимницкий и Н. С. Коротков. Судьбы и творчество (к 150-летию со дня рождения ученых и к 120-летию создания Н. С. Коротковым звукового метода определения артериального давления). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(2S):4478. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4478. EDN: JDEHVX

For citation:

Terekhova A.A., Oslopov V.N. Great names of Russian medicine — S. S. Zimnitsky and N. S. Korotkoff. Destinies and creativity (on the 150th anniversary of the scientists’ birthday and on the 120th anniversary of N. S. Korotkoff’s creation of auscultatory method of blood pressure measurement). Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(2S):4478. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4478. EDN: JDEHVX

В социуме, в том числе и в медицинском мире, принято вспоминать выдающихся людей — ученых, врачей — анализировать их деятельность к определенным датам, чаще к дням рождения, или ко времени, когда были ими сделаны открытия, или созданы научные направления.

Подобные даты активно высвечивают имена двух выдающихся ученых и врачей России — терапевта Семена Семеновича Зимницкого и хирурга Николая Сергеевича Короткова, деятельность которых имеет и мировое значение. 150 лет со дня рождения исполнилось в 2023 г. С. С. Зимницкому и в 2004 г. Н. С. Короткову, а в 2025 г. исполняется 120 лет со дня создания Н. С. Коротковым звукового метода определения артериального давления (АД) ("метод Короткова"). Однако, справедливости ради, отметим, что созданные этими учеными научные и практические творения таковы, что обращение к их именам de facto должно происходить и проходит постоянно при ежедневной практике врачевания и особенно при обучении студентов.

Можно ли задаться таким вопросом — кто сделал больше для мировой науки, кто нам ближе, к чьим трудам мы чаще обращаемся сегодня, чье имя находит больший отклик у современного врача — Зимницкий или Коротков, Коротков или Зимницкий? Не простой вопрос, так же как и сложно дать на него ответ. Необходимо сопоставить жизнь ученых, очевидные проблемы бытия, повороты судьбы и научный вклад в медицину. Или вообще не следует задаваться таким вопросом?

I. Взросление

С. С. Зимницкий. Родился 24 декабря 1873 г. в Белорусской глубинке в селе Хиславичи в семье зажиточного собственника. В средней школе он обращал на себя внимание живостью ума и незаурядными способностями. После завершения учебы в сельской приходской школе его переводят в Орловскую мужскую гимназию, славящуюся своими выпускниками, которую он окончил с серебряной медалью [1].

Н. С. Коротков. Родился 25 февраля 1874 г. в купеческой семье в г. Курске. Окончил Курскую гимназию. В характеристике, данной в гимназии, сказано: "Находясь под хорошим семейным влиянием, Коротков всегда и во всем был исполнителен и всегда состоял в числе отличных по поведению воспитанников гимназии. Всеми любимый дома и в школе, он обнаружил характер кроткий и уживчивый, а в силу благовоспитанности — он уважает строй, порядок и законность во всем" [2].

Хотя оба ученых вышли из одного сословия Российской империи, современники по-разному оценивали их характеры, которые потом сильно повлияли на выбор жизненного пути.

С. С. Зимницкий колебался в выборе направления высшего образования между Горным институтом и Военно-медицинской академией (ВМА).

Друг С. С. Зимницкого, проф. Л. Якобсон, писал: "Семен Семенович не сразу поступает в Военно-медицинскую академию, он намеревается посвятить себя изучению горного дела (Горный институт)", и только случайность — консультация больной матушки у профессора Г. А. Захарьина, которой выдающийся клиницист определяет неправильный прогноз по поводу ее болезни сердца, меняет его решение, и С. С. Зимницкий со второго курса Горного института в 1893 г. переходит в Военно-медицинскую академию.

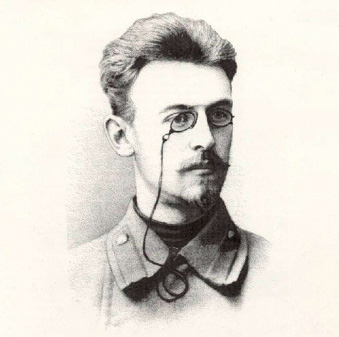

В 1898 г. С. С. Зимницкий окончил ВМА, получил степень лекаря с отличием (cum eximia laude) и должен был отслужить в армии на Камчатке. Однако в связи с незаурядными способностями и по ходатайству проф. С. С. Боткина и проф. И. П. Павлова ВМА освободила его от военной службы и избрала в ординатуру в Терапевтической клинике проф. С. С. Боткина (рисунок 1) [1].

Рис. 1 С. С. Зимницкий — выпускник ВМА.

Н. С. Коротков в 1893 г. поступил на медицинский факультет Харьковского университета, где он проучился всего лишь три семестра, а затем перевелся на медицинский факультет Московского университета. В характеристике из Харьковского университета сказано: "За время пребывания в университете Коротков Николай вел себя отлично, аккуратно посещал лекции и усердно занимался науками".

При окончании университета с отличием 31 октября 1898 г. он подписал "факультетское обещание" с такими словами: "…Обещаю продолжить изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами ее процветанию, сообщая ученому свету все, что открою" (рисунок 2).

Рис. 2 Н. С. Коротков (фотография найдена в архиве доктором В. П. Чхатарашвили).

Известно его отношение к воинской службе: в одном из архивных документов университета (№ 274 от 18 января 1899 г.) сказано, что "Коротков состоял в университете своекоштным студентом, никаких обязательств перед казною на нем не лежит и с его стороны не предъявлено желания служить в военном ведомстве" [2].

Образование С. С. Зимницкий и Н. С. Коротков получили в разных городах Российской империи. Первый был воспитан в традициях школы Санкт-Петербургской военной медицинской академии, получил практический опыт во время армейской службы. Второй — получил научные знания московской школы медицины и не был связан с военным ведомством.

II. Первые годы с дипломами лекарей

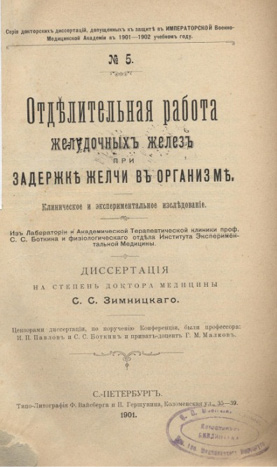

С. С. Зимницкий проходит ординатуру в клинике проф. С. С. Боткина и, обладая неимоверной работоспособностью, пишет и защищает в 1901 г. докторскую диссертацию на тему "Отделительная работа желудочных желез при задержке желчи в организме"1. Работа выходит из клиники проф. С. С. Боткина и из Физиологического отделения Института экспериментальной медицины проф. И. П. Павлова, где Семен Семенович под руководством самого И. П. Павлова проводит экспериментальную часть своего труда (рисунки 3, 4).

Рис. 3 Диссертация С. С. Зимницкого на степень доктора медицины.

Рис. 4 Нагрудной знак отличия для военных врачей, удостоенных ученой степени доктора в Императорском медико-хирургической академии и российских университетах.

Эпиграф диссертации (VI глава) — девиз Ф. Бэкона (XIII в.): "Надо не выдумывать, не измышлять, а искать, что творит и приносит природа" (Nonfingendum, aid excogitandum, sed inveniendum, guod natura faciat etferat).

В этой связи проф. Р. А. Лурия отметил:

"...это изречение С. С. тысячу раз повторяет во всех своих клинических работах, исследованиях, лекциях и докладах, стараясь так же, как он это сделал в своей диссертации, подтверждать клинические наблюдения экспериментом и наблюдать больного как experimentum naturae. И не только этот принцип Бэкона нашел отражение в мышлении С. С. В течение его тридцатилетней клинической работы, но сама идея, положенная в основу диссертации, — изучение функции желудочной клетки, — и метод, примененный в эксперименте, подкармливание, — были положены через много лет в основу новых исканий ученого. Последние слова диссертации С. С., слова Ригеля, что "одна лишь патологическая физиология проложит путь к более точному диагнозу желудочных заболеваний и вместе с тем и более рациональной терапии", — эти слова предопределили его путь клинициста, строителя функциональной диагностики и основывающего свое понимание больного на функциональной патологии" [3].

Незаурядные способности H. C. Короткова были замечены руководством медицинского факультета Московского университета, которое стало ходатайствовать об оставлении его ординатором факультетской хирургической клиники, руководимой проф. А. А. Бобровым. Н. С. Коротков назначается сверхштатным ординатором хирургической клиники сроком на 3 года, но без содержания. Работать бесплатно — нелегко, но это дало возможность молодому врачу совершенствовать свои знания и навыки по хирургии (работа бесплатно была, к сожалению, характерной чертой, "манерой" работы, Н. С. Короткова). Николай Коротков усердно изучает и переводит с немецкого на русский язык 7-е издание учебника E. Albert "Диагностика хирургических болезней" (Москва, 1900 г.).

После 3-летнего обучения в ординатуре и защиты докторской диссертации С. С. Зимницкий по конкурсу избирается для заграничной командировки с научной и преподавательской целями. С 1 февраля 1902 г. по 1 января 1904 г. "с научной целью на 2 года" С. С. Зимницкий командируется в научные центры и клиники Парижа, Вены, Праги, Берлина, Фрайбурга. В течение 1902 и 1903 гг. он работает у видных европейских ученых: Сальковского, Чиари, Кайзерлинга, Бенда, Колле, Вассерманна, Ру, Мениля, И. И. Мечникова, Шоттелиуса, также у Ляйдена, Краузе, Сенатора (в Берлине), Якша, Пршибрама, Видаля, Ландузи, Хучарда (в Париже) и др., при этом пишет и помещает ряд работ как в заграничной, так и в русской медицинской прессе по бактериологии, патологической анатомии, иммунитету и физиологической химии.

Вместе с тем С. С. Зимницкий не замыкается только в узкие рамки медицины, он изучает искусство, посещает музеи, театры, а также знакомится и с частной жизнью, вступает в члены корпорации и становится активным корпорантом. С бесконечным юмором рассказывал он впоследствии о дуэлях на рапирах и шпагах (эти навыки, как оказалось, ему могли бы вполне пригодиться при возвращении в Россию), и о других остатках средневековья в корпорациях, каковы, например, посвящение в корпоранты и т.п. [4].

После возвращения в Россию С. С. Зимницкий работает под руководством проф. С. С. Боткина уже ассистентом терапевтической клиники.

В июне 1900 г. разгорается Ихэтуанское восстание в Китае ("Боксерское движение"), при подавлении которого русские войска несли большие потери. Н. С. Коротков добровольно (!) записывается врачом санитарного отряда Иверской общины Красного Креста и 26 июля 1900 г. уезжает из Москвы, предварительно получив согласие проф. А. А. Боброва о том, что на время командировки сохраняется за ним должность сверхштатного (!) ординатора хирургической клиники.

В Благовещенске Н. С. Коротков прооперировал 32 хирургических пациента с повреждением бедренной артерии и вены. Н. С. Короткова волновал вопрос, как отразится перевязка сосудов на судьбах конечностей? Не омертвеет ли конечность от недостатка кровоснабжения? Ответа на этот вопрос в то время не существовало [2].

В сентябре 1900 г. в лазарет стали поступать пациенты с брюшным тифом, и хирург Н. С. Коротков стал выполнять обязанности врача-инфекциониста. В декабре 1900 г. отрядом был получен приказ вернуться морским путем из Владивостока по Индийскому океану… — в Москву. За активное участие в этой командировке Николаю Короткову было присвоено право ношения почетного Знака Красного Креста, а в 1902 г. он был награжден орденом Св. Анны III степени "За отлично усердные труды по оказанию помощи раненым и больным воинам на Дальнем Востоке".

Н. С. Коротков снова возвращается к учебе и работе в хирургической клинике проф. А. А. Боброва по-прежнему в должности сверхштатного (!) ординатора. Проф. С. П. Федоров тогда писал о Н. С. Короткове: "Со своей стороны замечу, что доктор Коротков во всех отношениях прямо выдающийся человек". Когда С. П. Федорова избрали в начале 1903 г. профессором хирургической клиники Императорской ВМА, он пригласил Короткова работать в своей клинике, но опять только сверхштатным (!?) ординатором.

В сентябре 1903 г. Н. С. Коротков переезжает из Москвы в Петербург. В клинике С. П. Федорова он оперирует амбулаторных пациентов, руководит наложением повязок и перевязками. И все это он делает опять безвозмездно (!). Коротков готовится к сдаче экзаменов на степень доктора медицины (но тема диссертации еще не сформулирована), однако начавшаяся в январе 1904 г. теперь уже Русско-японская война изменила его планы.

Таким образом, Зимницкий С. С. завершает последипломное образование в России и за рубежом, защищает диссертацию и формулирует стратегическое направление своей дальнейшей научной и практической деятельности с учетом полученного опыта. Н. С. Коротков стажируется в хирургической ординатуре, участвует в реальных боевых действиях как военный хирург и формирует абрис своих новаторских предложений по сохранению раненых конечностей, больше занимаясь повседневной врачебной практикой.

III. Русско-японская война

В начале Русско-японской войны (1904-1905 гг.). С. С. Зимницкий, вслед за С. С. Боткиным (уполномоченным Красного Креста), едет на Дальний Восток в Никольск-Уссурийский и на фронте находится 7 месяцев (рисунок 5).

Рис. 5 С. С. Зимницкий — участник Русско-японской войны.

С. С. Зимницкий заведует Центральной баклабораторией и терапевтическим отделением госпиталя Кауфмановской общины Красного Креста (150 коек).

Он предлагает новую тактику лечения раненых в грудную клетку, поэтому и является одним из основателей военно-полевой терапии в России. Вместе с проф. С. С. Боткиным С. С. Зимницкий открывает новое заболевание — маньчжурский тиф — и обнаруживает его возбудителя — характерную подвижную четырехжгутиковую палочку [5].

В мае 1904 г. началось добровольное (!) формирование санитарного отряда для отправки на Русско-японскую войну. Старшим врачом отряда был назначен Н. С. Коротков.

Н. С. Коротков задается целью — найти такие признаки, которые могли бы помочь хирургу определить судьбу конечности еще до перевязки поврежденной артерии. Это побудило Короткова оставить почетную должность старшего врача лазарета и перейти на скромную должность ординатора 1-го сводного госпиталя, куда со всего фронта направлялись раненые с аневризмами (!).

В Харбине Н. С. Коротков женился на медсестре Елене, которая работала в госпитале Красного Креста, и у них родился сын Сергей2 (рисунок 6).

Рис. 6 Жизнь Н. С. Короткова.

В госпитале Н. С. Коротков произвел 35 операций раненым с травматическими аневризмами. Известно, что еще Н. И. Пирогов на основании своего опыта советовал в каждом сомнительном случае прибегать к выслушиванию аневризмы. Зная, что для сохранения жизнеспособной конечности после ранения магистральной артерии необходим определенный уровень ее кровообращения, Н. С. Коротков постоянно измерял АД с помощью методов Рива-Роччи и Гертнера на поврежденной и здоровой конечности. Для уточнения места повреждения сосуда он производил прижатие артерии последовательно в разных местах на всем ее протяжении и затем стал при этом одновременно выслушивать сосудистые звуки — обнаружил "тоны Короткова".

Впоследствии было сделано важное заключение о том, что для того, чтобы сохранить раненую конечность надо было не просто выслушивать артерию, а сначала полностью сжать её, а потом выслушивать!

Следует обратить внимание на то, что хирург Коротков, выслушивая артерии, задавался решением конкретной практической задачи — определять только силу коллатерального кровообращения после возможной перевязки поврежденной артерии, чтобы обосновать выбор предстоящей операции у раненого: ограничиться ли перевязкой артерии или следует проводить ампутацию конечности? Понятно, что Н. С. Коротков в условиях фронтовой обстановки и большого потока раненых не мог заниматься специально разработкой нового звукового метода измерения АД, как такового.

Во время Русско-японской войны оба врача занимались разной деятельностью: С. С. Зимницкий участвовал в организационной деятельности, решал стратегические задачи (борьба с эпидемиями), Н. С. Коротков пришел к своему открытию в процессе постоянного общения с раненными, решая сложную задачу дальнейшего плана хирургического лечения.

IV. Возвращение

С. С. Зимницкий, вернувшись в Санкт-Петербург, в феврале и марте 1905 г. на конференции ВМА читает две пробные лекции и "удостаивается звания преподавателя академии по кафедре внутренней медицины". 23 марта 1905 г. он утвержден в звании приват-доцента и затем становится старшим (первым) ассистентом клиники С. С. Боткина. В этой должности он часто, из-за болезни проф. С. С. Боткина, читает клинические лекции, а также руководит работами прикомандированных к клинике врачей. Таким образом, очевиден быстрый карьерный рост С. С. Зимницкого в ВМА.

Тем не менее 21 мая 1905 г. С. С. Зимницкий подает заявление в Казанский университет: "...желаю принять участие в конкурсе на вакантную кафедру частной патологии". На то были драматические причины семейного характера3.

В 1906 г. из 11 претендентов С. С. Зимницкий был избран экстраординарным профессором и заведующим кафедрой частной патологии и терапии внутренних болезней (рисунок 7). Казанский период жизни и творчества С. С. Зимницкого начался с его прибытием в Казань в 1907 г.

Рис. 7 С. С. Зимницкий — молодой профессор Казанского университета

Вернувшись в ВМА, Н. С. Коротков в 1905 г. делает доклад "Травматическая аневризма (наблюдение 46 случаев огнестрельных ранений сосудов)". Доклад получил высокую оценку проф. С. П. Федорова, который сказал, что "... измеряя АД, как это впервые предлагает докладчик, мы можем гарантировать сохранение конечности и выбрать правильный план операционного лечения".

8 (21) ноября 1905 г. на "Научном совещании клинического военного госпиталя" ВМА Н. С. Коротков впервые сделал историческое сообщение "К вопросу о методах исследования кровяного давления". Доклад вызвал большой интерес и горячую дискуссию по поводу происхождения "тонов Короткова" [2].

Н. С. Коротков, применяя свой метод, установил 5 аускультативных фаз и 2 уровня АД — систолического и диастолического.

Полемика развернулась вокруг природы звуков, выслушиваемых при измерении АД: являются ли они проводными от сердца или местно возникающими. Автор выступил вторично (13 декабря 1905 г.) на заседании того же общества и изложил результаты экспериментов на собаке, подтверждающие то обстоятельство, что звуки, выслушиваемые при измерении АД, не являются проводными от сердца. В заключительном слове проф. М. В. Яновский сказал: "Вы в своих наблюдениях обнаружили известную талантливость и остроумие. Вы легко подметили такой факт, мимо которого прошли многие исследователи, занимавшиеся этим вопросом".

Многие ученые до Н. С. Короткова сжимали артерию и затем исследовали пульс, многие просто выслушивали артерии, но никто не догадался прослушивать артерию при ее сдавливании!

Международное признание открытия Н. С. Короткова состоялось в 1916 г. после публикации Joseph Erlander (из Вашингтонского университета) статьи "Stadies in blood pressure estimation by indirect methods" в Am. J. Physiology [7][8], в 1939 г. Объединенный комитет АНА и кардиологических обществ Великобритании и Ирландии установил метод Короткова в качестве стандартного метода для измерения кровяного давления [9].

Основные выводы Н. С. Короткова подтвердились в работах, проводившихся после 60-х годов в эксперименте с привлечением современных методик. Автор Мембранной теории гипертонической болезни Ю. В. Постнов отмечает: "Благодаря простоте и точности этот метод получил широкое распространение и принят во всем мире в качестве стандартного метода измерения АД"4.

Закончился 1905 г. — самый блистательный год в жизни Н. С. Короткова, когда он сообщил медицинскому миру о своем открытии. В последующем количество работ, посвященных звуковому методу определения АД у человека, увеличивается. Но почему-то в этом многоголосье голоса Короткова не слышно [2].

Н. С. Коротков пишет во введении диссертации (1910 г.): "К сожалению, печально сложившиеся обстоятельства не позволили мне раньше опубликовать свои работы". Он заболел. В конце 1905 г. состояние здоровья Н. С. Короткова настолько ухудшилось, что он был помещен в терапевтическую клинику ВМА, руководимую проф. С. С. Боткиным, где ему был поставлен диагноз "туберкулез легких"5.

Считая, что чистый, сухой воздух тайги будет полезным для него, Н. С. Коротков уезжает в Сибирь (!) на должность приискового врача; возможно, что и суровая красота Сибири влекла к себе его художественную натуру. Он, по воспоминаниям сына, страстно увлекался живописью, писал акварелью и маслом; собирал книги по технике живописи. Через 2 года он вернулся в Санкт-Петербург.

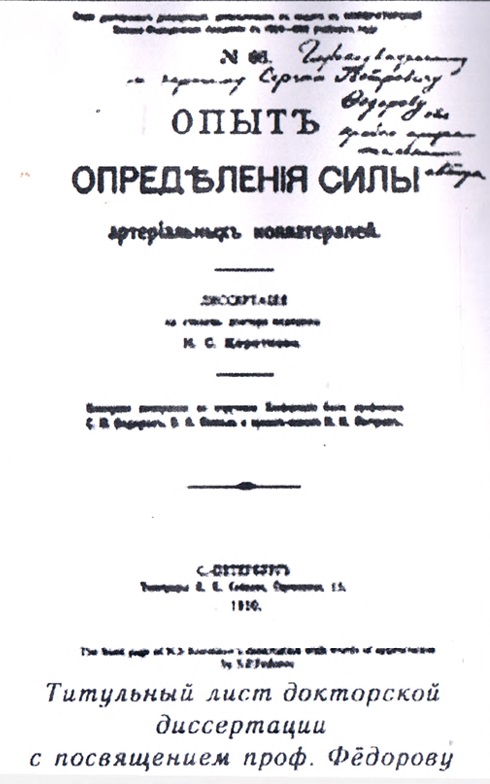

15 мая 1910 г. Н. С. Коротков защищает докторскую диссертацию "Опыт определения силы артериальных коллатералей"6 (рисунок 8). Работа была признана выдающейся.

Рис. 8 Диссертация Н. С. Короткова.

После защиты диссертации Н. С. Коротков, в отличие от С. С. Зимницкого, не стремился занять какую-либо кафедру и стать профессором. В 1910 г. он борется в Твери с холерой, затем опять уезжает в Сибирь (!) и опять работает 2 года врачом на Ленских золотых приисках, возвращается в Петербург и работает младшим врачом в "Экспедиции заготовления государственных бумаг" [10]. С 1914 г. он был избран по конкурсу старшим врачом больницы имени Петра Великого с жалованием 2520 рублей в год.

Однако началась первая мировая война, и Н. С. Коротков снова стал военным врачом в госпитале. Он стал очень уставать; в 1915 г. у него появились боли в животе, которые трактовались как проявление язвы желудка.

Сравнивая эти две биографии, важно отметить, насколько личные обстоятельства могут повлиять на научную и профессиональную деятельность. Оба ученых, подчиняясь этим обстоятельствам, меняют свою жизнь: местожительство, направление "карьерного роста" и т.д.

V. Радикальные перемены

К сожалению, первые 14 лет (!) пребывания С. С. Зимницкого в Казани были исключительно неблагоприятными для работы. Кафедра не имела собственной клиники и размещалась в общежитии студентов. В старом, неуютном, захудалом помещении земской губернской больницы, где проходили занятия со студентами, он, к тому же, не поладил с главным врачом проф. А. Н. Засецким и был там на положении "гостя". В 1910 г. профессор С. С. Зимницкий был назначен сверхштатным консультантом при Казанском военном госпитале (с 1910 по 1927 гг.), что позволило ему обрести некоторое подобие клинической базы [3].

Трудности, связанные с условиями работы, С. С. Зимницкий окупал блестящими, талантливыми лекциями. Лекции его были содержательны, читал он живо, гибким языком, порой прерывая изложение неожиданными переходами, рассчитанными на оживление аудитории.

В 1910 г. (то есть спустя лишь 3 года после начала работы в Казанском университете!) С. С. Зимницкий настаивает на демократизации университетского устава, что явилось для того времени весьма смелым выпадом против существовавших порядков. Проявленная С. С. Зимницким самостоятельность возбудила против него недовольство со стороны реакционного "большинства". С. С. Зимницкий в сатире "В храме науки" так описывает положение дел в университете в 1915 г.:

"…Искать просвета в царстве тени Для многих водка и пельмени

Напрасный труд почти всегда: Ценней науки, господа" [1].

Биографические данные показывают, что выбор учеными их дальнейшего жизненного пути не сыграл продуктивно в их научной деятельности. Только С. С. Зимницкий, будучи деятельной натурой, даже в условиях отсутствия клинической базы продолжил делать открытия в медицине.

VI. Новое мироустройство

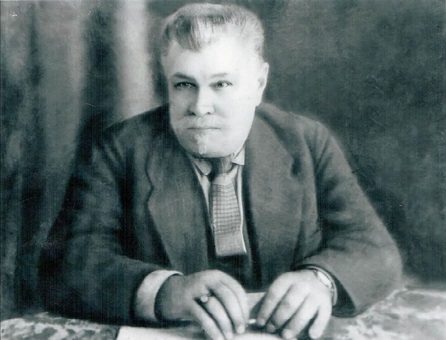

С. С. Зимницкий поддержал революцию. И буквально через год после революции, уже в 1918 г. (!) Совет Университета поручает проф. С. С. Зимницкому заведование второй кафедрой Казанского университета — кафедрой клинической госпитальной терапии. В 1919 г. С. С. Зимницкий переизбирается заведующим кафедрой частной патологии и терапии. В 1920 г. С. С. Зимницкий становится одним из организаторов Казанского Клинического Института. В 1923 г. он основывает в нем кафедру инфекционных болезней. В 1926 г. С. С. Зимницкий основывает кафедру пропедевтики внутренних болезней Казанского университета. Таким образом, в 1920-х годах С. С. Зимницкий заведовал одновременно 4-я кафедрами! [6] (рисунок 9).

Рис. 9 Профессор С. С. Зимницкий (1926 г.).

Проф. Р. А. Лурия замечает:

"Только в третий период мы видим бурный рост его клинической исследовательской деятельности, в результате чего С. С. быстро выдвигается в первые ряды клиницистов Союза и получает как ученый большую известность не только в отечественной, но и европейской литературе. И именно к этому периоду — с 1921 г. по день неожиданной и безвременной кончины его 10 декабря 1927 г. — относится 45 работ и 6 крупных монографий С. С." [3].

О своем методе клинической и педагогической работы С. С. Зимницкий говорил так:

"Я всемерно старался не уходить от постели больного в область сложных исследований и стремился быть со своими слушателями возле него, достигая разрешения диагностических и терапевтических проблем с помощью простых, всякому доступных методов, беря за компас для наших медицинских исканий главным образом логику и опыт клинического мышления".

Несмотря на свое недомогание, Н. С. Коротков в тяжелые годы Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны продолжал работать. В 1918 г. в больнице имени Петра Великого он сначала руководит отделением внутренних болезней на 200 коек, а затем становится заведующим сыпнотифозным отделением той же больницы.

После революции и в годы Гражданской войны врачебная деятельность наших героев не прекращается. С. С. Зимницкий вновь выступает активным организатором здравоохранения и преподавания медицины. Он пишет большое количество статей, в том числе 10 монографий. Н. С. Коротков больше ничего не публикует с 1905 г., в научной деятельности не участвует.

VII. Интеллектуальный труд

С. С. Зимницкий создал функциональное направление в медицине, которое преломилось практически во всех разделах терапии, в первую очередь в нефрологии (знаменитая проба Зимницкого) и гастроэнтерологии, а также в кардиологии, пульмонологии, иммунологии, инфекционных болезнях.

Всего С. С. Зимницким было сделано 113 публикаций (из них 17 зарубежных), написано 10 монографий, докторская диссертация, открыт маньчжурский тиф; заложены основы военно-полевой терапии.

С. С. Зимницкий создал свою оригинальную школу, глубоко обогатившую русскую и советскую науку. Он любил коллективность в научной работе. Школа проф. С. С. Зимницкого и его клинические идеи являлись достоянием не только Казани, но и распространились по всему Советскому Союзу. Непосредственными его учениками и сотрудниками были Е. И. Адо, А. И. Бренинг, Л. И. Виленский, Л. Ц. Гурвич, А. М. Елисеева, В. С. Зимницкий, В. Ф. Иванов, И. Д. Князев, В. Н. Коробкин, С. С. Крестникова, Т. Л. Лянде, М. Г. Мамиш, Г. И. Перекропов, Ф. К. Пермяков, А. Д. Петрунин, А. М. Предтеченский, Ф. В. Пшеничное, Л. М. Рахлин, Г. Г. Уразов, Б. Д. Фридман, С. Черкасов, Ф. В. Якимов и другие [1].

Н. С. Коротков создал звуковой метод определения АД у человека. Метод имеет мировое значение и является "золотым" стандартом определения АД у человека.

Публикации Н. С. Короткова таковы: докторская диссертация и 2 тезисов, посвященных звуковому методу определения АД.

Имеются противоположные точки зрения в отношении того, является ли создание (открытие) нового метода определения АД случайным или неслучайным?

Так, в 1952 г. Л. П. Прессман в монографии "Кровяное давление и сосудистый тонус" [11], а затем в 1954 г. Н. А. Куршаков и Л. П. Прессман в монографии "М. В. Яновский (к столетию со дня рождения, 1854-1954)" [12] пишут следующее:

"С именем М. В. Яновского связано введение в России в обиход клинического исследования методики бескровного измерения кровяного давления. В его клинике впервые были детально изучены также методы определения кровяного давления в плечевой, в пальцевой артерии и в капиллярax. С именем М. В. Яновского связана не только разработка, но и открытие коротковского звукового метода.

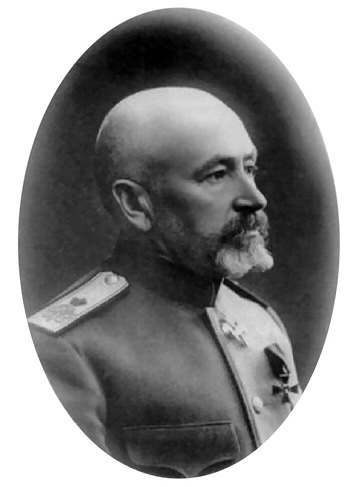

Открытие последнего произошло до известной степени случайно. Врач-хирург ВМА Н. С. Коротков, изучая коллатеральное кровообращение, во время одного из своих экспериментов при выслушивании фонендоскопом периферических артерий обнаружил гамму компрессионных звуковых сосудистых явлений. Вначале он не придал своему открытию особого значения, хотя все же решил поделиться своими наблюдениями с М. В. Яновским (рисунок 10).

Рис. 10 Яновский Михаил Владимирович Академик ВМА, основатель научной школы (1854-1927).

Последний сразу оценил значение полученных Коротковым данных, считая, что они могут быть положены в основу нового способа определения артериального давления — звукового. По совету М. В. Яновского Н. С. Коротков опубликовал свои наблюдения в 1905-1906 гг. в "Известиях ВМА". Так был открыт оригинальный метод измерения кровяного давления. В дальнейшем вопрос этот был детально разработан как самим Михаилом Владимировичем, так и его учениками, и звуковой способ определения кровяного давления вскоре приобрел мировую известность. Вот почему звуковой метод в интересах исторической правды следует называть способом Короткова — Яновского".

Авторы, работающие ближе к нашим дням, имеют противоположную точку зрения:

"Совершенно очевидно, что открытие нового метола не было случайным — весь ход исследований раненых с аневризмами последовательно шаг за шагом вел Н. С. Короткова к этому гениальному открытию. Думается, что он мог вполне самостоятельно оценить значение своего открытия и увидеть возможную перспективу применения нового метода измерения АД в клинической медицине. Однако, будучи весьма ответственным и терпеливым исследователем, Н. С. Коротков не торопился с публикацией своих научных достижений до тех пор, пока они не будут закреплены в его творческом мышлении. Его искренняя скромность в оценке своих способностей, очевидно, была для него тяжелым бременем. Проявляя поразительную скромность в оценке своих способностей и новых научных фактов, Н. С. Коротков не опубликовал даже полного текста своих докладов, а ограничился лишь краткими авторефератами.

Анализируя многие достоверные факты, можно утверждать, что на всех этапах открытия аускультативного метода измерения АД у человека Н. С. Коротков мыслил и работал вполне автономно и без прямого участия М. В. Яновского. Вот почему предложение некоторых авторов (Н. С. Молчанов и др.) называть этот метод как метод Короткова-Яновского является необоснованным. Приоритет Н. С. Короткова, по нашему мнению, бесспорен.

Вместе с тем нельзя не отметить того, что М. В. Яновский сыграл большую роль в поддержке и пропаганде открытия Н. С. Короткова. Благодаря работам М. В. Яновского и его сотрудников метод Короткова получил быстрое распространение и прочно вошел в медицинскую практику всех стран мира" [2].

В отношении "быстроты" распространения метода Короткова также существуют разногласия. Так, С. Е. Попов [10] сообщает, что метод Короткова "триумфально в короткое время распространился во всех странах мира". В то же время такой авторитет в области изучения АГ в СССР, как проф. Г. Г. Арабидзе (1993), отмечает:

"Однако в своем отечестве у него [Н. С. Короткова] такого большого признания не было. Это открытие признали американцы в 1916 г., напечатав эти два сообщения [два тезиса Н. С. Короткова] в американском журнале Am. J. Physiology в статье J. Erlander" [8].

Как уже выше говорилось, лишь в 1939 г. Объединенный комитет Американской кардиологической ассоциации и кардиологических обществ Великобритании и Ирландии установил метод Короткова в качестве стандартного метода для измерения кровяного давления (т.е. через 34 года после создания самого метода) [9].

Доказательством (или свидетельством) тому, что метод Короткова не шел "триумфально" по России, было обстоятельное многолетнее исследование АГ проф. С. С. Зимницким в г. Казани.

С. С. Зимницкий в 1924 г. (т.е. когда методу Н. С. Короткова исполнилось уже почти 20 лет!) опубликовал статью "О клинических особенностях гипертонии" (Врачебное дело, 1924, № 8-9, стр. 456-457) [13]. В этой статье С. С. Зимницкий пишет:

"Наше внимание остановило одно в высокой степени интересное явление, касающееся вопроса гипертоний вообще. Явление это заключается в особых свойствах их. Изучая состояние кровяного давления в течение ряда лет у всех наших амбулаторных больных (более 20000) сначала помощью аппарата Herz'a, потом Volhard'а и Riva-Rocci, мы имели возможность, как показывают заметки в амбулаторных журналах, наблюдать длительно, годами, 275 больных гипертонией, т.е. повышенным кровяным давлением. Нами тогда измерялось только максимальное, систолическое давление, что, конечно, значительно уменьшает ценность и полноту исследований [выделено нами], но все-таки эти длительные наблюдения показали, что существуют среди изученных случаев гипертоний особые группы...".

Таким образом, остается непонятным, почему функциональный метод Н. С. Короткова не применялся функционалистом С. С. Зимницким, и он сам de facto сожалел об этом.

Отметим в этом контексте удивительное свидетельство того, что сын Н. С. Короткова — Сергей, будучи врачом, даже не знал, что метод измерения АД, которым он пользовался в своей практике, создал его отец! Так, проф. ВМА С. Е. Попов в 1970 г. встретился с Сергеем Николаевичем Коротковым и сообщил следующее:

"Сергей рассказал, что во время учебы в Ленинградском санитарно-гигиеническом институте его познакомили с методом определения АД, но тогда он не проявил никакого интереса к его автору. Лишь спустя 14 лет после окончания института Сергей впервые узнал, что аускультативный метод измерения АД открыл его отец. Удивило и то, что в семейном архиве не было ни одной фотографии Н. С. Короткова" [10].

Какое же значение придавал сам Н. С. Коротков своему методу определения АД? Предполагал ли он, что исследование АД у человека таким способом будет иметь всемирное применение и всемирное значение, что оно откроет широкую дорогу одному из важнейших направлений в кардиологии — гипертензиологии? Очевидно нет. После 2-х выступлений на научных совещаниях врачей Клинического военного госпиталя в ноябре и декабре 1905 г. и опубликования 2-х тезисов в трудах "Известия Императорской ВМА" (1905) [14][15], посвященных информации о сущности метода и дискуссии о происхождении "тонов Короткова", дальнейших публикаций на тему популяризации метода, исследования населения (популяции) и исследования пациентов с различной патологией, в первую очередь с АГ — таких исследований и публикаций не было.

Можно было предположить, что в докторской диссертации "Опыт определения силы артериальных коллатералей", защищенной уже в 1910 г., т.е. через 5 лет после создания метода, Н. С. Коротков найдет важное место своему методу, опишет его в деталях, но это не происходит.

Н. С. Коротков изучал у раненых и "общее кровяное давление", но каким методом Гертнера, Рива-Рочи или своим, — он не указывает, и цифры этого "общего кровяного давления" в диссертации не приводятся, по меньшей мере, значимость диастолического АД не обсуждается.

Отметим, что в Curriculum vitae — в предпоследней строке своей диссертации — Н. С. Коротков скромно, но достойно пишет: "Въ 1905 году предложилъ новый способъ опредъленiя кровяного давленiя у людей".

Таким образом, и в докторской диссертации Н. С. Коротков не описывает свой метод определения АД, не обсуждает его общемедицинскую и популяционную значимость (в плане возможности определять диастолическое АД), а лишь обращает внимание на значимость для сосудистой хирургии звуков, которые он открыл — "звуков Короткова", как таковых.

В дальнейшем публикаций самого Н. С. Короткова о своем методе не было.

В 1906 г. терапевт Д. О. Крылов (ученик проф. М. В. Яновского) по настоянию проф. М. В. Яновского описал в деталях звуковой метод определения АД по Н. С. Короткову со своими комментариями на 3-х страницах журнала "Известия Императорской ВМА" [16].

Можно сделать вывод, что С. С. Зимницкий являлся создателем целого функционального направления в медицине и научной школы. С. Н. Коротков, хотя и открыл новый метод измерения АД у человека ("тоны Короткова"), не придавал значения своей случайной находке и не стремился сделать его публичным.

VIII. Характер

Если перечислить преобладающие личностные черты С. С. Зимницкого, те, что называли его коллеги и ученики, то они таковы: весьма строптив, эмоционален, непрерывно конфликтует (в том числе с советами факультета и университета), не стесняется в выражениях, рвет истории болезни, прямой, резкий, но не злопамятен, не заискивающий никогда и не перед кем, "со свойственным ему ехидством", крайне вспыльчив, мягкий, добрейший человек, живой, веселый, всегда энергичный, всегда жизнерадостный, с приветливым лицом, добродушный, обладающий тонким юмором, лирически воспевающий природу, многогранно одаренный, поэт, писатель, певец, музыкант, имеющий страсть к охоте, демократичен, очень пунктуальный, страстный и убежденный фанатик, пламенный полемист, яркий, талантливый, исключительной темпераментности, "широта натуры". Как видно, эти характеристики разняться в тональности, в зависимости от близости к С. С. Зимницкому, но схожи в одном — это был очень эмоциональный человек [6][17].

Проф. Р. А. Лурия отмечает:

"Страстный и убежденный фанатик проводимых им идей, С. С. был пламенным полемистом, и, может быть, именно эта исключительная темпераментность его, дававшая оригинальную и часто ярко-субъективную окраску его докладам и особенно полемическим выступлениям, были одним из существенных препятствий для распространения его блестящих идей и достижений" [3].

Подчеркнём, что С. С. Зимницкий был большим жизнелюбом: он любил устраивать по его собственному утверждению "веселые пирушки", страсть к охоте была так велика, что он держал псарню и ради охоты отправлялся в далекие путешествия на Дальний Восток [4] (очевидно, охотиться на уссурийского тигра?), уже с развивающимся инфарктом миокарда в зимнюю погоду экипировался на охоту и умер в этот момент от тромбоза ствола левой коронарной артерии [18].

В характеристике, данной Н. С. Короткову — гимназисту, было написано следующее:

"Находясь под хорошим семейным влиянием, Коротков всегда и во всем был исполнителен и всегда состоял в числе отличных по поведению воспитанников гимназии. Всеми любимый дома и в школе, он обнаружил характер кроткий и уживчивый, а в силу благовоспитанности — он уважает строй, порядок и законность во всем".

В архивных документах Московского университета (1890 г.) было сказано, что "…с его стороны не предъявлено желания служить в военном ведомстве". Однако, когда Родина оказалась в опасности, Н. С. Коротков добровольно (!) записывается врачом санитарного отряда и в 1900 г. отбывает из Москвы в Благовещенск, в 1904 г. добровольно едет на Русско-Японскую войну, а в 1914 г. — с началом I мировой войны опять надевает форму военного врача. Отметим, что многие годы он работал хирургом бесплатно (!).

Кротость характера Н. С. Короткова, его скромность отразились и на популяризации, обнародовании его же научных идей. Н. С. Коротков, будучи весьма ответственным и терпеливым исследователем, не торопился с публикацией своих научных достижений до тех пор, пока они не будут закреплены в его творческом мышлении. Его искренняя скромность в оценке своих способностей, очевидно, была для него тяжелым бременем [сравним с антиподной ситуацией у С. С. Зимницкого]. Проявляя поразительную скромность в оценке своих способностей и новых научных фактов, Н. С. Коротков не опубликовал даже полного текста своих докладов, а ограничился лишь краткими авторефератами [10].

Воспоминания современников указывают на разные характеры двух врачей, что, несомненно, влияло на их деятельность. Нельзя сказать, что Н. С. Коротков не обладал волей и твердостью, будучи сам больным долгие годы, он продолжает помогать пациентам в больницах и госпиталях, и, по всей видимости, видел свое призвание именно в этом.

IX. Уход из жизни

В последний день своей жизни С. С. Зимницкий собирался пойти с другом на охоту, но судьба распорядилась иначе: проф. С. С. Зимницкий внезапно скончался утром 10 декабря 1927 г.

Об этом печальном дне вспоминает проф. А. Г. Терегулов:

"10 декабря 1927 г. в зимний пасмурно-морозный день, едва начало темнеть, по Казани разнесся слух, что скоропостижно скончался профессор С. С. Зимницкий. За четыре дня до смерти он заболел гриппом. Накануне жаловался на сильную боль в левой половине шеи и тоску, ходил по комнате закутанным в шаль. В субботу продолжал испытывать боль, но, несмотря на это, собирался на охоту на отговоры не ехать на охоту сказал, что будет чувствовать себя плохо если останется дома. Как обычно, пошел в клинику и читал лекцию, но окружающие заметили, что он впервые читал ее сидя. Вернулся в обычное время и в ожидании приезда товарища по охоте прилег и читал газету. По приходе спутника-охотника попросил его подождать, сам же пошел одеваться. Спустя каких-нибудь 5 мин в комнате, куда вышел Семен Семенович, что-то тяжелое рухнуло на пол. Вбежавшие застали профессора на полу без признаков жизни, в луже крови от ушиба губы и носа при падении. На другой день при вскрытии было обнаружено: общий артериосклероз, выраженный атеросклероз сосудов сердца и мозга, тромбоз левой коронарной артерии. Таким образом, надо полагать, что смерть произошла от инфаркта миокарда. Мозг ученого был отправлен для исследования в Институт мозга Наркомздрава РСФСР" [18].

В день похорон многотысячная траурная процессия протянулась от храма Варвары Великомученицы до входа на Арское кладбище (рисунок 11).

Рис. 11 Памятник С. С. Зимницкому на Арском кладбище в Казани (2013 г.).

В конце 1905 г. Н. С. Короткову был поставлен диагноз "туберкулез легких". Летом 1919 г. он в течение 2 месяцев лечится в больнице по поводу экссудативного плеврита; после выписки Николай Сергеевич быстро худеет и слабеет, страдает от сухого кашля и болей при глотании. За день до смерти его навестил товарищ по ВМА, который направил Н. С. Короткова в клинику. На следующий день санитары привезли его в приемное отделение академии, где он скоропостижно скончался от легочного кровотечения. Вскрытие не производилось. В свидетельстве о смерти сказано, что Н. С. Коротков умер 14 марта 1920 г. в возрасте 46 лет от туберкулеза легких [10].

Сравнивая ситуацию с С. С. Зимницким, отметим, что мозг ученого Н. С. Короткова не был кому-либо интересен.

Похоронен Н. С. Коротков на Богословском кладбище г. Санкт-Петербурга (рисунок 12). Ни о какой многотысячной траурной процессии не сообщалось.

Рис. 12 Памятник Н. С. Короткову на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

X. Научное наследие

Научные и личные связи проф. С. С. Зимницкого с отечественными и зарубежными учеными были многочисленными и плодотворными. Оживленная переписка велась с доктором А. М. Альтшулером (Детройт), который перевел и подготовил к изданию в США монографию С. С. Зимницкого "О расстройствах секреторной деятельности желудочных желез" и пропагандировал в американской печати труды советского клинициста. Проф. С. С. Зимницкий — крупнейший клиницист СССР, пользующийся колоссальной популярностью, неоднократно получал письма из ведущих медицинских учреждений страны, которые "считали за честь" иметь его своим сотрудником.

С. С. Зимницкий был активным членом врачебных обществ России, участвовал в работе почти всех терапевтических съездов, начиная с I по IX. Он был членом президиума I Всеукраинского съезда терапевтов, в 1926 г., одним из организаторов I Поволжского съезда врачей, на котором с успехом выступали его ученики — Л. И. Гурвич, Ф. 3. Пшеничное, Б. Д. Фридман. На VIII Всесоюзном съезде терапевтов 28 мая 1925 г. проф. С. С. Зимницкий руководит заседанием с программной темой "Исследование функции печени при различных ее заболеваниях". Делегаты IX съезда терапевтов СССР, по предложению проф. М. П. Кончаловского, единодушно избрали проф. С. С. Зимницкого председателем съезда. Закрывая работу IX съезда терапевтов, казанский ученый обратился к аудитории в последний раз: "В заключение позвольте сказать дорогим товарищам по съезду и работе: не "прощайте", а до свидания на X Всесоюзном съезде терапевтов в Ленинграде!" (Труды съезда, стр. 505). Мечтам Семена Семеновича сбыться не удалось.

На X съезде терапевтов СССР сын С. С. Зимницкого — Владимир Зимницкий зачитал рукопись посмертного доклада своего отца "Наша методика получения панкреатического отделения у человека" [1].

Проф. Р. А. Лурия заключает:

"Семен Семенович — безусловно яркий, талантливый, одаренный и исключительно оригинальный ученый — перенес всю тяжесть непонятого в своей среде большого человека, испив до дна всю горькую чашу работника провинциального университета, которому при всех своих талантах и дарованиях всегда так трудно выйти на большую дорогу и приходится испытывать и преодолевать тысячи мелких препятствий и трений, совершенно незнакомых работникам крупных центров.

Но Семен Семенович, несмотря на эти препятствия, вышел все же на широкую дорогу признанного всей страной крупного клинициста-терапевта. И звезда его ярким светом будет гореть долго в русской клинике внутренних болезней и озарять в ней новые горизонты медицинской мысли" [3].

Память о С. С. Зимницком сохраняется и в современных публикациях о нем [6][19-28].

Созданный Н. С. Коротковым аускультативный метод определения АД у человека послужил мощным толчком в развитии совершенно нового направления в изучении функционального состояния сердечно-сосудистой системы у здоровых людей и пациентов с различными заболеваниями. Именно этому открытию мы обязаны успешным развитием новой главы в кардиологии — учению о гипертонической болезни (Ланг Г. Ф., 1950; Савицкий И. Н. 1956; Мясников А. Л., 1965; Кушаковский М. С., 1977; Алмазов В. А., 1992; Арабидзе Г. Г. и др., 1993).

Метод Н. С. Короткова благодаря своей простоте, точности и доступности в настоящее время широко используется во врачебной практике всего мира, являясь общепризнанным мировым стандартом при измерении и оценке АД. Литература об этом методе огромна (Крылов Д. О., 1906: Ланг Г. Ф., Мансветова С. М., 1908; Яновский М. В., 1922; Савицкий Н. Н., 1974; Никитин В. П., 1956; Косицкий Г. И., 1959; Алмазов В. А., Шляхов Е. В., 1992; Segall H. N., 1965; Dock W., 1980; Lacher M., O’Brien E., 1982; Cantwell J. D., 1989 и др.).

Более чем столетие самый простой, изящный и доступный принцип измерения АД остаётся неизменным благодаря российскому хирургу — человеку, чья жизнь является поучительным примером преданности врачебному долгу [10].

Однако, к сожалению, остается в тени личность H. С. Короткова. "Память об авторе почти исчезла даже среди сотрудников клиники, из которой вышло это открытие", — с грустью отмечал в своей Актовой речи академик Н. Н. Савицкий 25 декабря 1955 г., в день 157-летия ВМА. Поэтому неудивительно, что ни W. H. Lewis в своей статье, воспроизводивший открытие Н. С. Короткова, ни С. W. Pickering в монографии "Артериальная гипертония" не смогли что-либо сообщить об авторе. Более того, специальная попытка F. A. Willius и T. E. Keys во время работы над монографией "Классики кардиологии" найти биографические данные о докторе Короткове путем изучения русской литературы, по данным Index Medicus, оказалась безуспешной. "Кто бы мог подумать, что Коротков, чье имя постоянно упоминается в клинической медицине, а его метод повседневно используется в широкой врачебной практике, мог быть игнорирован историками медицины?" — недавно писали английские кардиологи M. Lacner и Е. O’Brien в своем очерке "О поисках Короткова" [10].

В наше время некоторые коллеги начинают полагать, что аускультативный метод определения АД Н. С. Короткова утратил позицию эталонного стандарта измерения АД, так как его сменил осциллометрический метод измерения АД и даже популяризируют эту позицию при обучении студентов. Но это мнение ошибочное.

Основоположник советской кардиологии, академик А. Л. Мясников в своё время по этому поводу в монографии "Гипертоническая болезнь и атеросклероз" (1965) [29] писал следующее:

"В 1908 г. [?] Н. С. Коротков впервые предложил аускультативный способ измерения артериального давления, как систолического, так и диастолического. Открытие Н. С. Коротковым этого метода является общепризнанным достижением мировой кардиологии. Именно с тех пор измерение артериального давления стало общеупотребительным и пока непревзойденным по точности методом исследования для выявления гипертонии. Правда, были предложены и осциллометрические методы тонометрии (Reklinghausen, 1904), представляющие, в сущности, регистрацию тех же колебательных феноменов со стороны артерии при прохождении крови через ее суженный манжеткой просвет, что и при звуковой характеристике по методу Н. С. Короткова; их преимущество — возможность объективной графической записи".

Выставляя осциллометрический метод, как новый "золотой стандарт" измерения АД в наши дни, некоторые наши коллеги просто не представляют, как работает осциллометрический метод. В 2005 г. исполнилось 100 лет открытию тонов Короткова (1905 г.), в связи с этим юбилеем всемирно известные итальянские ученые, специалисты в области изучения АГ Джузеппе Мансия и Альберто Занцетти написали статью о значимости метода Короткова в прошлом и настоящем в Journal of Hypertension (2005; 23:102):

"Значение открытия Н. С. Короткова было и остается до настоящего времени огромным… К сожалению, широкое применение тонов Короткова было отложено на несколько лет [на 10 лет после открытия тонов Короткова].

Наибольшая дань уважения, которую мы можем отдать яркому ученому Н. С. Короткову состоит в том, чтобы помнить, что и через 100 лет, несмотря на огромное количество технологических усовершенствований, тоны, открытые им, остаются наиболее точным методом неинвазивного измерения АД в клинической практике и популяционных исследованиях. Даже через 100 лет возможность точной оценки показателей систолического и диастолического АД помогает исследованиям в кардиологии.

Кто-то [кто?] может иронично заметить, что столетний юбилей открытия Короткова пришелся на время, когда аускультативный метод рискует быть замененным на автоматические приборы, работа которых в большинстве своем основана на осциллометрическом методе. Однако эти приборы, широко и успешно применяющиеся как при домашнем, так и амбулаторном измерении АД, в действительности измеряют среднее АД, а показатели систолического и диастолического АД рассчитываются с помощью специальных алгоритмов, которые должны проверяться исходно и периодически с помощью международных протоколов путем сравнения с традиционными измерениями, основанными на тонах Короткова. Следовательно, метод Короткова остается эталонным стандартом в измерении АД в настоящем и, вероятно, останется им в будущем" [30].

XI. Исследование частоты упоминаний С. С. Зимницкого и Н. С. Короткова в русскоязычных и англоязычных источниках

В рамках исследования частоты упоминаний С. С. Зимницкого и Н. С. Короткова в научной литературе был проведён систематический поиск по нескольким библиографическим базам данных, охватывающим как русскоязычные, так и англоязычные источники. Для англоязычного корпуса использовались системы Web of Science и Scopus, а также специализированная медицинская поисковая платформа PubMed. Поиск осуществлялся с учётом множества вариантов написания фамилий исследуемых учёных и охватывал все доступные элементы метаданных публикаций, включая заголовки, аннотации и ключевые слова. Для анализа русскоязычных публикаций применялась национальная научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, где также была реализована стратегия поиска по вариативным написаниям фамилий и различным полям библиографической записи.

Полученные данные прошли процедуру предварительной очистки: исключались упоминания, не относящиеся непосредственно к искомым персоналиям (например, случаи однофамильцев), а также унифицировались форматы представления дат и других метаполей. Для визуализации были построены графики распределения количества публикаций по годам с упоминанием каждого из исследуемых учёных. Обработка данных и построение графиков выполнялись с использованием языка программирования Python и библиотеки Matplotlib. Скрипт включал этапы агрегации публикационной активности по годам, нормализацию диапазона лет и оформление графика в соответствии с требованиями к визуализации научных данных.

Количество упоминаний в русскоязычных и в англоязычных публикациях (суммарно)

Количество упоминаний в русскоязычных и в англоязычных публикациях (суммарно)

Н. С. Коротков — англоязычные публикации: 683; Н. С. Коротков — русскоязычные публикации: 368; Н. С. Коротков — всего: 1051.

С. С. Зимницкий — англоязычные публикации: 28; С. С. Зимницкий — русскоязычные публикации: 122; С. С. Зимницкий — всего: 150.

Общее количество публикаций на всех языках: 1201.

Таким образом, упоминание Н. С. Короткова в сравнении с упоминанием С. С. Зимницкого таково:

1) В русскоязычных источниках Н. С. Коротков упоминается в 3 раза чаще, чем С. С. Зимницкий;

2) В англоязычных источниках Н. С. Коротков упоминается в 24 раза чаще, чем С. С. Зимницкий;

3) Суммарно в русско- и англоязычных источниках Н. С. Коротков упоминается в 7 раз чаще, чем С. С. Зимницкий.

XII. Память

В селе Хиславичи (Белоруссия) есть улица С. С. Зимницкого. В Санкт-Петербурге есть улица доктора Короткова. В Курске городская больница носит имя Н. С. Короткова. В Казани будет (!) улица С. С. Зимницкого.

Заключение

С. С. Зимницкий и Н. С. Коротков — выдающиеся деятели медицины мирового уровня. Это два бриллианта в короне имен русской и советской медицины, медицинской науки. Родившись примерно в одно время 150 лет тому назад, они разными путями служили своему отчеству — С. С. Зимницкий, создав новое направление в медицине, создав научную школу, открыв новое заболевание и окружив себя многочисленными учениками и последователями, возглавляя Съезды терапевтов всей страны, Н. С. Коротков — решая конкретную хирургическую задачу в условиях реальных военных действий 120 лет назад, — опытным путем смог подметить явление, которое ускользало от других не менее трудолюбивых, но менее удачливых и талантливых исследователей, и это явление в один миг превратилось в открытие мирового значения.

Н. С. Коротков не написал ни одной статьи, ни одной монографии, он не заведовал никакими кафедрами и не имел ни научной школы, ни учеников, но созданный им метод облагодетельствовал все человечество.

Прав был Нобелевский лауреат Л. Д. Ландау, сказав: "Метод важнее открытия", Сенека же говорил: "Воспоминания о великих так же полезны, как и их присутствие".

В статье мы показали, как жили и творили великие русские и советские ученые, чтобы их опыт, их радости и страдания, их озарения, их "величество случай" могли помочь нам, людям, врачам XXI в., в наших собственных поисках и начинаниях.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. С. С. Зимницкий. Отделительная работа желудочных желез при задержке желчи в организме. Клиническое и экспериментальное исследование: дис. ... докт. Мед. наук. СПб., 1901. 176 с.

2. Звуки врача Короткова к 145-летию со дня рождения (1874-1920). Подборка справочно-библиографическим отделом библиотеки КГМУ в 2019 году.

3. Согласно документам, представленным санкт-петербургским историком-публицистом А. И. Соловьевым, поводом для покидания С. С. Зимницким Санкт-Петербурга и разрыва с семьей было неожиданное появление 8-ми месячного мальчика Симеона (Симеона Семеновича Зимницкого), который родился 6 мая 1903 г., после возвращения С. С. Зимницкого из 2-годичной командировки за границу. Это событие было для С. С. Зимницкого настоящим трагическим ударом. С. С. Зимницкий навсегда покидает Санкт-Петербург и разводится со своей неверной женой Ольгой (в 1908 г.). С. С. Зимницкий финансово поддерживал своего сына Владимира. Владимир стал воспитанником Казанского университета, а затем профессором Свердловского мединститута. На X съезде терапевтов СССР он зачитал рукопись доклада своего отца "Наша методика получения панкреатического отделения у человека". NB! О судьбе же Симеона ничего неизвестно [6]. Повторно С. С. Зимницкий женился лишь в 1921 г. (в 48 лет, за 5 лет до смерти) на Зинаиде Александровне Николаевой. После смерти С. С. Зимницкого З. А. Николаевой была назначена персональная пенсия [1] (в то же время жене Н. С. Короткова — Елене Алексеевне Коротковой персональной пенсии не назначили).

4. Постнов Ю. В. БМЭ, т.25, 1985, с. 519, N 1555. "Коротков Николай Сергеевич" (1874-1920).

5. NB! Напомним, что сам С. С. Боткин часто болел. С. С. Зимницкий его во всем заменял. Возможно, что С. С. Зимницкий мог пользовать Н. С. Короткова.

6. Коротков Н. С. Опыт определения силы артериальных коллатералей. Диссертация на степень доктора медицины Н. С. Короткова. С.- Петербург. Типография П.П. Сойкина, 1910.

Список литературы

1. Богоявленский В. Ф. Профессор Семен Семенович Зимницкий — врач, ученый, патриот. Казань: Татарское книжное издательство, 1970. 95 с.

2. Попов С. Е. Н. С. Коротков (к 90-летию открытия звукового метода измерения артериального давления). Артериальная гипертензия. 1995;(1):9-17.

3. Лурия Р. А. Профессор С. С. Зимницкий как ученый. Казанский медицинский журнал. 1928;(3):285-95.

4. Предтеченский А. М. Из воспоминаний о профессоре С. С. Зимницком. Казанский медицинский журнал. 1928;(3):279-84.

5. С. С. Зимницкий. Маньчжурский тиф, его клиническая картина и возбудитель (совместно с проф. С. С. Боткиным). М., 1910. 31 с.

6. Ослопов В. Н., Мишанина Ю. С. Семен Семенович Зимницкий — выдающийся русский клиницист (к 150-летию со дня рождения). М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. 112 с. doi:10.33029/9704-8602-3-SSZ-2-24-1-112.

7. Erlanger J. Studies in blood pressure estimation by indirect methods. Amer. J.Physiol. 1916;40:82-6.

8. Арабидзе Г. Г. Н. С. Коротков — основоположник метода измерения АД путем аускультации. Кардиология (Kardiologiya). 1993;(8):60.

9. Журавлев Д. А. Николай Сергеевич Коротков: открытие новой страницы в истории медицины. Артериальная гипертензия. 2012;18(3):268-70.

10. Попов С. Е. 100-летие научного открытия хирурга военно-медицинской академии Н. С. Короткова, сделавшего эпоху в развитии мировой медицины. Вестник аритмологии. 2005;(40):29-35.

11. Прессман Л. П. Кровяное давление и сосудистый тонус в физиологии и патологии кровообращения. Государственное издательство медицинской литературы. M.: МЕДГИЗ. 1952.

12. Н. А. Куршаков и Л. П. Прессман. М. В. Яновский. К столетию со дня рождения. Государственное издательство медицинской литературы. Москва. 1954. 159 с.

13. Зимницкий С. С. О клинических особенностях гипертонии. Врачебное дело. 1924;(8-9): 456-7.

14. Из научных клинических совещаний Клинического Военного Госпиталя. Очередное научное совещание врачей Клинического Военного Госпиталя 8 ноября 1905 г. Врачебная газета. 1906;(5):26.

15. Н. С. Коротков: К вопросу о методах определения кровяного давления. 2-е предварительное сообщение. Врачебная газета. 1906;(5):278.

16. Крылов Д. О. Об определении кровяного давления по звуковому способу д-ра Н. С. Короткова. Известия Императорской Военно-медицинской академии. 1906;13(2):113-35.

17. Якобсон Л. Памяти Семена Семеновича Зимницкого. Московский медицинский журнал. 1927;(12):140-1.

18. Терегулов А. Г. К характеристике творческого облика проф. С. С. Зимницкого. Казанский медицинский журнал. 1958;(2):5-10.

19. Ослопов В. Н., Мишанина Ю. С. Профессор Семен Семенович Зимницкий. Монография. LAMBERT, 2020. 82 с.

20. Ослопов В. Н., Мишанина Ю. С. Феномен ЭКГ С. С. Зимницкого и его объяснение в наши дни. Вестник современной клинической медицины. 2020; 13(6):102-3.

21. Ослопов В. Н., Мишанина Ю. С. К вопросу С. С. Зимницкого о происхождении гигантского зубца Т после желудочковой экстрасистолии на электрокардиограмме. Казанский медицинский журнал. 2020;101(4):617-21. doi:10.17816/KMJ2020-617.

22. Ослопов В. Н., Мишанина Ю. С. Письмо в редакцию. Казанский медицинский журнал. 2022;103(3):533-6.

23. Ослопов В. Н., Хасанов Н. Р., Ослопова Ю. В. и др. Клинико-педагогическая школа С. С. Зимницкого. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(5S):3493. doi:10.15829/1728-8800-2022-3493.

24. Ослопов В. Н., Ослопова Ю. В., Мишанина Ю. С. и др. Семен Семенович Зимницкий — жизнь и смерть. Практическая медицина. 2022;20(7):41-78. EDN WKPWUE.

25. Ослопов В. Н., Хасанов Н. Р., Ослопова Ю. В. и др. Научная школа С. С. Зимницкого: пульмонология и кардиология. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(1S):3490. doi:10.15829/1728-8800-2023-3490.

26. Ослопов В. Н., Хасанов Н. Р., Ослопова Ю. В. и др. Вклад Семена Семеновича Зимницкого в описание клиники инфекционных заболеваний, микробиологию и иммунологию. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(1S):3491. doi:10.15829/1728-8800-2023-3491.

27. Ослопов В. Н., Хасанов Н. Р., Ослопова Ю. В. и др. С. С. Зимницкий — создатель функционального направления в клинике внутренних болезней: начало пути — исследования в гастроэнтерологии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(2S):3601. doi:10.15829/1728-8800-2023-3601. EDN UPVITK.

28. Ослопов В. Н., Хасанов Н. Р., Ослопова Ю. В. и др. Вершина научного творчества С. С. Зимницкого — исследования в нефрологии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(2S):3492. doi:10.15829/1728-8800-2023-3492. EDN UYEHSO.

29. Мясников А. Л. Гипертоническая болезнь и атеросклероз. Издательство Медицина. М., 1965. c. 615.

30. Mancia G, Zanchetti A. Сто лет аускультативному методу измерения артериального давления: к юбилею Н. С. Короткова. Артериальная гипертензия. 2005;11(2):70.

Об авторах

А. А. ТереховаРоссия

Студентка 5 курса лечебного факультета

Казань

В. Н. Ослопов

Россия

Д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней им. проф. С. С. Зимницкого

Казань

Рецензия

Для цитирования:

Терехова А.А., Ослопов В.Н. Великие медицинские имена России — С. С. Зимницкий и Н. С. Коротков. Судьбы и творчество (к 150-летию со дня рождения ученых и к 120-летию создания Н. С. Коротковым звукового метода определения артериального давления). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025;24(2S):4478. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4478. EDN: JDEHVX

For citation:

Terekhova A.A., Oslopov V.N. Great names of Russian medicine — S. S. Zimnitsky and N. S. Korotkoff. Destinies and creativity (on the 150th anniversary of the scientists’ birthday and on the 120th anniversary of N. S. Korotkoff’s creation of auscultatory method of blood pressure measurement). Cardiovascular Therapy and Prevention. 2025;24(2S):4478. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1728-8800-2025-4478. EDN: JDEHVX

JATS XML