ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Цель. Изучение объема и структуры образовательной активности специалистов, имеющих допуск к специальности "Гериатрия", в рамках непрерывного образования.

Материал и методы. Исследование проводилось на основании данных Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования (Портал НМФО) о зарегистрированных на нем специалистах здравоохранения и результатах освоения ими образовательных элементов непрерывного образования.

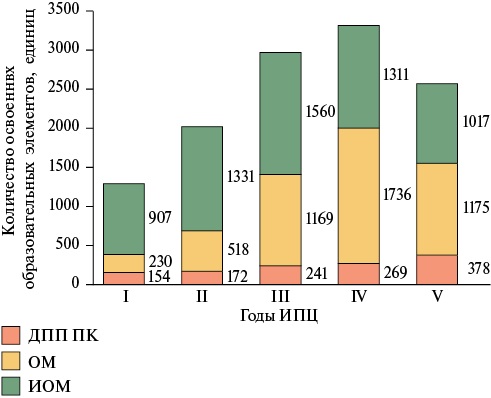

Результаты. Разработана методика выделения группы специалистов для анализа их образовательной активности на Портале НМФО по определенной специальности (Методика). В соответствии с разработанной Методикой выделена группа врачей-гериатров, максимально использующих для учета своей образовательной активности Портал НМФО. Выявлены высокие показатели объема образовательной активности врачей выделенной группы и количества осваиваемых ими образовательных элементов всех видов: дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК), образовательных мероприятий и интерактивных образовательных модулей. Отмечено распределение освоения образовательных элементов по всем годам обучения до прохождения периодической аккредитации с повышением активности на пятом году обучения. Проанализированы трудоемкость, форма обучения и направление содержания ДПП ПК, наиболее часто выбираемых врачами-гериатрами.

Заключение. Полученные результаты могут свидетельствовать о достаточно высокой степени вовлеченности врачей-гериатров в систему непрерывного образования, приверженности их к выполнению рекомендаций по обучению и максимальному использованию существующих возможностей выбора образовательных элементов различных видов, их трудоемкости, а также форм и графика обучения.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

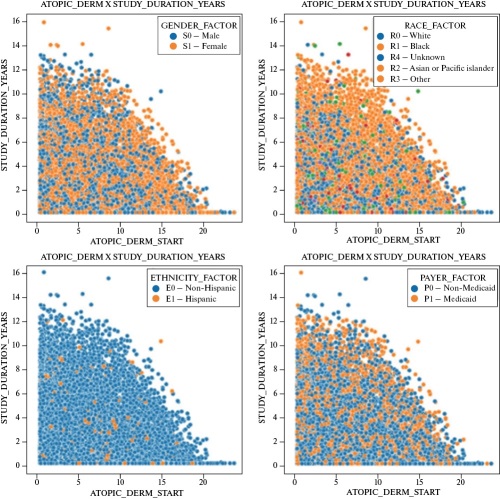

Экспоненциальный рост объема биомедицинских данных в сочетании с развитием методов машинного обучения (МО) создали новые возможности для более точной диагностики, улучшенного планирования лечения и ведения пациентов. Однако успешное внедрение МО в клиническую практику зависит от уровня понимания и компетентности медицинских специалистов в этих технологиях. В данном исследовании рассматривается эффективность интеграции методов МО в учебные программы Медицинского Университета Астана и Казахского Национального Медицинского Университета им. С. Д. Асфендиярова. В качестве объекта исследования были выбраны детские аллергические заболевания, такие как астма, ринит и кожные патологии. Для анализа клинических и образовательных данных был применен метод контролируемого машинного обучения — линейная регрессия. Результаты показали, что экспериментальная группа студентов, прошедшая обучение с элементами МО, продемонстрировала значительное улучшение аналитических навыков и точности обработки данных по сравнению с контрольной группой. Разработанная модель МО достигла коэффициента детерминации (R2) в 0,85 при низких значениях ошибок прогнозирования (MAE=0,45, MSE=0,30, RMSE=0,55). Статистические тесты подтвердили гипотезу о том, что структурированное МО способствует повышению компетенций студентов-медиков, что позволяет будущим медицинским работникам более эффективно использовать подходы, основанные на анализе данных, для улучшения качества лечения пациентов. Это исследование вносит свой вклад в растущее количество научных работ, посвящённых интеграции МО в медицинское образование, и подчёркивает необходимость дальнейших исследований в области продвинутых алгоритмов МО и оценки их долгосрочных клинических эффектов.

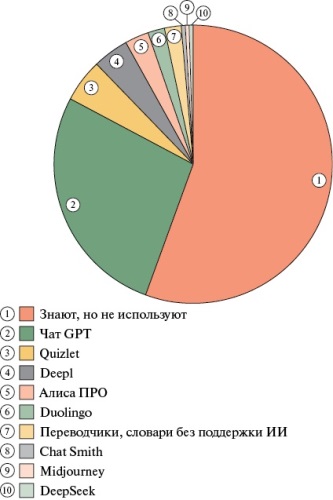

- Показаны результаты опроса студентов-медиков о их мнении об искусственном интеллекте (ИИ).

- Интеграция ИИ в образовательный процесс не только способствует более глубокому пониманию иностранного языка, но и делает обучение более интерактивным и персонализированным.

- Студенты проявляют высокий интерес к технологиям, которые способны адаптироваться к их индивидуальным потребностям и стилю обучения, что, в свою очередь, повышает мотивацию и эффективность усвоения материала.

Цель. Выявить значимость и актуальность использования искусственного интеллекта для обучения заинтересованных студентов иностранным языкам.

Материал и методы. В исследовании проведен опрос студентов ФГБОУ ВО "Приволжский Исследовательский Медицинский Университет" Минздрава России, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Кстовского филиала ГБПОУ НО "Арзамасский медицинский колледж", в котором учитывалась заинтересованность обучающихся в применении искусственного интеллекта на занятиях по иностранному языку. В исследовании приняли участие 256 обучающихся.

Результаты. Показано, что большая часть опрошенных студентов-медиков заинтересована в дополнении традиционных занятий по иностранному языку программами с искусственным интеллектом, несмотря на наличие в них редких ошибок. Такая практика может повысить успеваемость.

Заключение. Проведенное исследование подтвердило значимость и актуальность использования искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам, особенно в контексте заинтересованности студентов. Результаты анализа открытых источников, а также собственного опроса показали, что интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс не только способствует более глубокому пониманию языка, но и делает обучение более интерактивным и персонализированным. Студенты проявляют высокий интерес к технологиям, которые способны адаптироваться к их индивидуальным потребностям и стилю обучения, что, в свою очередь, повышает мотивацию и эффективность усвоения материала.

ПРИНЦИПЫ ВРАЧЕВАНИЯ

- Любая коммуникация состоит из вербальной и невербальной частей, равно важных. Клиническая коммуникация — один из жанров общения, требующих от врача специального коммуникативного умения как на вербальном, так и на невербальном уровне для управления переживанием пациента.

- Эмпатическое понимание — когнитивный механизм, позволяющий прояснить реальное содержание картины заболевания и влиять на неё для формирования конструктивного совладания, принятия оптимальных решений.

- Выработка навыка эмпатии и эмпатического понимания, их применение как инструментов в отличие от сочувствия, сострадания, сопереживания, позволит врачу эффективно управлять переживанием пациента и сохранять собственный ресурс, предотвращая выгорание.

В статье представлены прикладные аспекты эмпатии — инструмента психологического консультирования, в его практической значимости для соматического врача. Описаны механизмы эмпатии, эмпатического понимания. Хотя врач не является психологом и не обязан обладать всеми компетенциями психолога, именно врач — тот специалист, в чьей власти управлять нарративом заболевания пациента, вести к конструктивному совладанию с ситуацией заболевания. В кардиологической практике психосоматическая составляющая имеет значительную долю: от регулирования стресса до модификации поведенческих факторов риска. Умение создавать благоприятную эмоциональную среду, не проникаясь ситуацией в той степени, чтобы растратить собственный ресурс, — есть коммуникативный навык высокого уровня. Его базовые составляющие — эмпатия и эмпатическое понимание.

Сестринское дело в Ливане представляет собой уникальный пример медицинской профессии, сформированной под влиянием многовековой истории, богатого социокультурного разнообразия и сложной геополитической обстановки. Эта область здравоохранения прошла путь от традиционных практик ухода за больными в семейных и общинных структурах до высококвалифицированной деятельности, основанной на современных научных знаниях и международных стандартах. Ливанские медсестры сталкиваются с нехваткой ресурсов и необходимостью работы в мультикультурной среде в условиях социальной и экономической нестабильности, что требует от них не только профессиональных навыков, но и исключительной психологической устойчивости, этической компетентности и культурной чувствительности. Одной из наиболее острых проблем является массовая миграция медсестер за рубеж, которая представляет критическую кадровую угрозу системе здравоохранения страны. Сравнение с опытом российских медсестер позволяет выделить как общие черты, так и различия, обусловленные национальными особенностями, что обогащает понимание глобальных вызовов этой профессии.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

- Преподавание церковно-исторической науки является разнообразным и охватывающим предметное поле, которое ограниченно изучает обычная историческая дисциплина.

- При изучении истории медицины необходимо использовать знания церковно-исторической науки, чтобы отбор источников по проблеме и достоверность выводов делались с использованием полноты научного аппарата исследователя.

При изучении истории развития медицины от античности до наших дней невозможно обойти вниманием вопрос об объеме знаний, которыми должен обладать исследователь, чтобы квалифицированно отобрать и проанализировать источники прошлого, подготовить аналитическую статью или программу, связанную с предметом "история медицины". Статья посвящена новой дисциплине, которой доступна для анализа огромная часть источникового материала, находящегося вне поля зрения специалиста-историка или медика, изучающего историю. Знакомство с историей преподавания этой дисциплины и с требованиями к знаниям современного историка Церкви может направить исследователей к выявлению новых аспектов полноты понимания истории медицины.

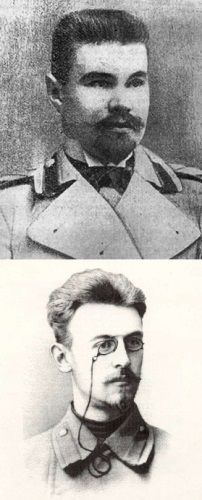

С. С. Зимницкий и Н. С. Коротков — великие имена российской науки, ученые и врачи, внесшие неоценимый вклад в медицину. Начало их жизненного пути было примерно одинаковым, но после получения диплома врача их судьбы стали драматически различаться. В статье представлен сравнительный анализ биографий двух ученых. Показан их жизненный путь, который привел к великим открытиям в медицине.

ISSN 2619-0125 (Online)