ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Программы кардиореабилитации являются эффективным методом снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений и частью профилактических мер по снижению рисков повторного инфаркта миокарда и количества госпитализаций.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Что известно о предмете исследования?

- Преобладание автономного контура регуляции связано с лучшей адаптацией к учебной нагрузке и стрессу, в то время как преобладание центрального контура может указывать на повышенное напряжение регуляторных систем.

Что добавляют результаты исследования?

- Установлено влияние типа вегетативной регуляции на функциональное состояние миокарда и центральной нервной системы.

- У студентов с выраженным доминированием автономной и центральной регуляции сердечного ритма выявлено ухудшение функционального состояния миокарда и центральной нервной системы, снижение умственной работоспособности.

Цель. Научное обоснование индивидуально-типологического подхода в анализе функционального состояния организма студентов-медиков.

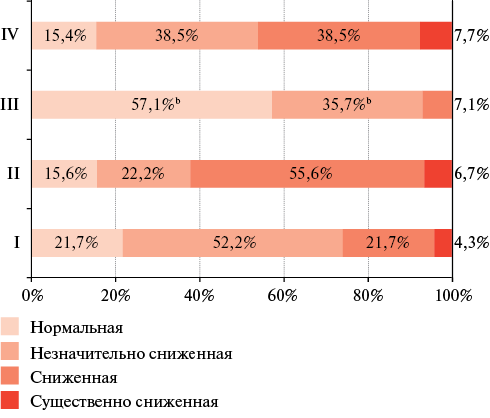

Материал и методы. У студентов с умеренным (I группа) и выраженным (II группа) преобладанием центральной регуляции, с умеренным (III группа) и выраженным (IV группа) преобладанием автономной регуляции проведен сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма, функционального состояния миокарда и центральной нервной системы.

Результаты. Установлено, что у 53,3% студентов III группы отсутствовали отклонения в функциональном состоянии миокарда, регистрировались максимальные значения устойчивости нервной реакции (2,0 [1,5-2,3] ед.), уровня функциональных возможностей нервной системы (3,3 [2,7-3,5] ед.) относительно данных студентов других групп, формирование нормальной и незначительно сниженной умственной работоспособности (93,6%), удовлетворительной биологической адаптации (33,3%). У студентов II группы относительно данных студентов III группы выявлено увеличение индексов "миокард" в 1,2 раза, "ритм" в 1,8-1,9 раза, альтернации Т зубца в 1,3 раза и электрической нестабильности миокарда в 2 раза, а также снижение устойчивости нервной системы в 2,5 раза, уровня ее функциональных возможностей в 1,7 раза, формирование сниженной работоспособности (55,6%) и неудовлетворительной биологической адаптации (35,2%). У студентов IV группы функциональное состояние характеризовалось развитием нарушений регуляции сердечного ритма (94,1%) пограничными отклонениями в функциональном состоянии миокарда (76,5%), снижением относительно студентов III группы устойчивости нервной реакции в 1,7 раза и уровня функциональных возможностей нервной системы в 1,3 раза, сниженной работоспособностью (38,5%) и неудовлетворительной биологической адаптацией (58,8%).

Заключение. Дифференциация студентов в зависимости от индивидуально-типологических особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма позволяет выявлять студентов "группы риска" с выраженным доминированием автономной и центральной регуляции сердечного ритма, что становится отправной точкой для реализации дифференцированных методов здоровьесберегающей педагогики.

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

Что известно о предмете исследования?

- Артериальная гипертензия является одним из важнейших факторов риска развития ишемического инсульта.

Что добавляют результаты исследования?

- Показатели систолического и пульсового артериального давления (АД) в последний месяц до развития инсульта и их динамика в острейшем периоде позволяют прогнозировать тяжесть инсульта и функциональный исход.

- Проведение суточного мониторирования АД не только в 1-2 сут., но и на 9-10 сут. заболевания позволяет выявить повышенную вариабельность АД, что важно учитывать при проведении антигипертензивной терапии.

Цель. Изучить показатели артериального давления (АД) в остром периоде ишемического инсульта (ИИ) полушарной локализации, сопоставить с АД в группе с хронической сосудистой мозговой недостаточностью (ХСМН) и определить связь АД с тяжестью ИИ и восстановлением неврологических нарушений.

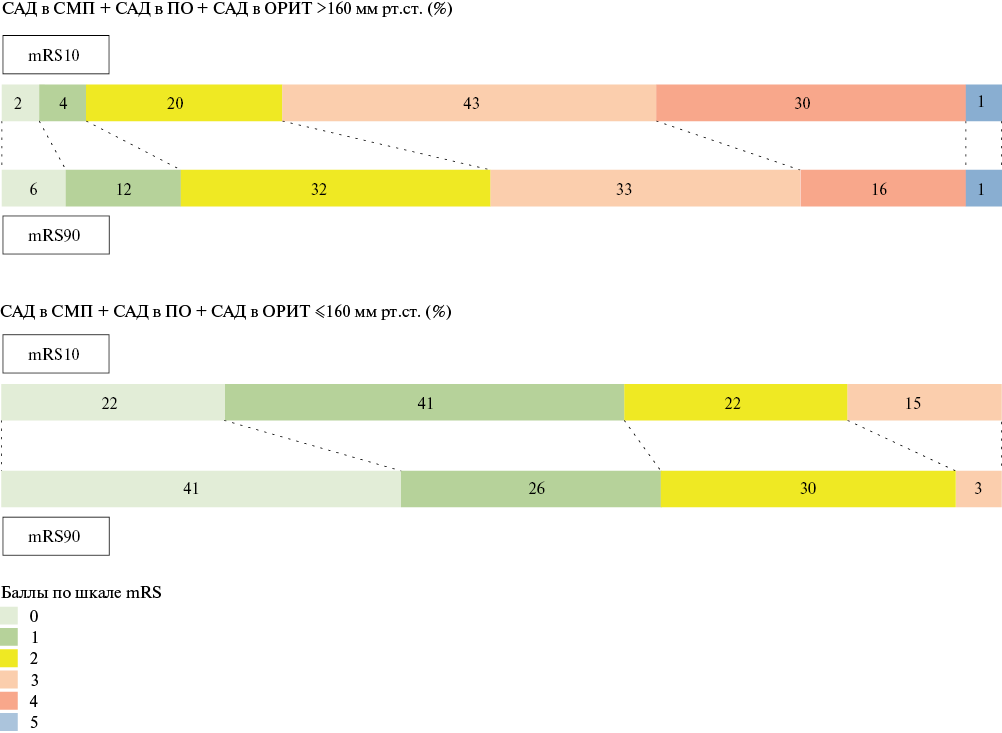

Материал и методы. Обследованы 235 больных с ИИ полушарной локализации (возраст 64±11 лет, женщин — 41,3%). Оценка АД проводилась 6 раз: анамнестически по результатам самоконтроля в последний месяц до инсульта, на этапе скорой медицинской помощи, в приемном отделении (ПО), в отделении реанимации и интенсивной терапии с помощью суточного мониторирования АД (СМАД), в неврологическом отделении (СМАД) и на 90 сут. ИИ. В группе с ХСМН (178 чел., возраст 62±13 лет, женщин — 46,1%) АД оценивалось 3 раза: анамнестически в последний месяц до плановой госпитализации, в ПО и в неврологическом отделении (СМАД).

Результаты. У больных с ИИ по сравнению с группой с ХСМН отмечалось более высокое систолическое (САД) и пульсовое (ПД) АД в последний месяц до госпитализации. Больные ИИ характеризовались повышенной вариабельностью АД в течение всего острого периода, несмотря на формальное достижение целевых показателей САД и диастолического АД к 9-10 сут. заболевания. САД ≥160 мм рт.ст. одновременно на этапе в скорой медицинской помощи, ПО и отделении реанимации и интенсивной терапии, а также ПД ≥60 мм рт.ст. и вариабельность САД ≥18 мм рт.ст. в 1-2 и в 9-10 сут. заболевания положительно коррелировали со шкалой NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) (r≥0,37, p≤0,0017) на 10 сут. и шкалой mRS (modified Rankin Scale) (r≥0,29, p≤0,006) на 90 сут.

Заключение. У больных с ИИ полушарной локализации по сравнению с группой с ХСМН отмечены более высокие САД и ПД в течение последнего месяца до развития инсульта. В остром периоде стойкое повышение САД и ПД и их вариабельность ассоциируются с более тяжелым инсультом и менее полным восстановлением, что должно учитываться при проведении/коррекции антигипертензивной терапии.

СТРЕСС В ПОПУЛЯЦИИ

Что известно о предмете исследования?

- Психологический стресс, депрессия могут индуцировать эффект сенсибилизации с усилением воспалительных реакций на стрессоры и могут действовать как дезадаптивная реакция.

- В молодом возрасте крайне важна популяционная оценка провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 (ИЛ-6), которые играют важную роль в развитии психологического стресса, депрессии и могут опосредовать их психологические, поведенческие и нейробиологические проявления.

Что добавляют результаты исследования?

- Медианные уровни ИЛ-6 выше при наличии высоких уровней депрессии, чем без нее, при стрессе на работе, чем без него.

- Еще более выражены различия средних показателей содержания ИЛ-6 в плазме у лиц при наличии совместно стресса на работе и высоких уровней депрессии, чем раздельно при депрессии или стрессе на работе.

Цель. Изучить ассоциацию уровня интерлейкина-6 (ИЛ-6) с депрессией и стрессом на работе среди лиц молодого возраста (25-44 лет) г. Новосибирска.

Материал и методы. Обследована случайная репрезентативная выборка лиц молодого возраста (25-44 лет) г. Новосибирска (975 лиц обоего пола, отклик составил 71%) в 2013-2016гг на базе НИИТПМ — филиале ИЦиГ СО РАН (бюджетная тема FWNR-2024-0002). Все респонденты подписали информированное согласие на участие в исследовании. Для оценки депрессии использовалась шкала программы Всемирной организации здравоохранения "MONICA-психосоциальная (MOPSY)"; стресс на работе определяли по шкале Каразека, входящей в протокол программы. Количественное определение ИЛ-6 выполнено в лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ — филиале ИЦиГ СО РАН.

Результаты. Высокие уровни депрессии (ВУД) среди лиц обоего пола 25-44 лет составили 11,9% (среди мужчин — 8,5%, среди женщин — 14,6%). Уровень ИЛ-6 был выше у лиц обоего пола при ВУД — 1,33 [0,72;3,92] пг/мл, чем с отсутствием депрессии — 1,16 [0,63;2,37] пг/мл) (p=0,002). У женщин с ВУД содержание ИЛ-6 было выше — 1,31 [0,72;3,86] пг/мл, чем с отсутствием депрессии — 1 [0,53;2,03] пг/мл или среднем уровне депрессии — 1,06 [0,58;2,14] пг/мл, (p=0,002). Уровень ИЛ-6 был выше среди лиц обоего пола, у которых в течение последних 12 мес. произошла смена специальности — 1,4 [0,67;3,58] пг/мл, чем среди тех, у кого изменений не было — 1,12 [0,63;2,04] пг/мл. Среди участников исследования, оценивающих свою ответственность на работе как очень высокую, медианные показатели содержания сывороточного ИЛ-6 были более высокими — 1,7 [0,72;5,48] пг/мл, чем среди лиц с высокой нагрузкой на работе — 1,37 [0,58;5,18] пг/мл, а также со средней нагрузкой — 1,21 [0,63;2,5] пг/мл и незначительной нагрузкой на рабочем месте — 1,09 [0,63;1,98] пг/мл.

Заключение. Установлен достоверно более высокий уровень ИЛ-6 при депрессии и при стрессе на работе среди лиц молодого возраста (25-44 лет) в сравнении с лицами без депрессии и не испытывающих стресс на рабочем месте.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Что известно о предмете исследования?

- Сердечная недостаточность (СН) с сохраненной фракцией выброса представляет собой гетерогенный фенотип хронической СН, характеризующийся коморбидностью.

- Наиболее актуальной теорией развития и прогрессирования СН с сохраненной фракцией выброса считается воспалительная.

Что добавляют результаты исследования?

- Представлены факторы, связанные с неблагоприятным клиническим течением СН с сохраненной фракцией выброса при годичном проспективном наблюдении в условиях хронического низкоинтенсивного воспаления.

Цель. Анализ прогностической значимости клинико-анамнестических и лабораторно-инструментальных параметров у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) и ишемической болезнью сердца без обструктивного поражения коронарных артерий.

Материал и методы. В исследование включено 54 пациента. Проведено ультразвуковое исследование сердца и легких, определен уровень N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP), интерлейкина-1β, интерлейкина-18, ростового фактора дифференцировки 15 (GDF-15), криопирина. Проанализирован уровень качества жизни, тревоги и депрессии, приверженность к лечению.

Результаты. Пациенты разделены на 2 группы: 1-я группа (n=22) с неблагоприятным и 2-я группа (n=32) с благоприятным течением заболевания. Основные эхокардиографические параметры, а также количество B-линий в легких были сопоставимы в обеих группах. Неблагоприятное течение СНсФВ было связано с более длительным стажем гипертонической болезни — 17,5 [10; 20] и 7 [5; 15] лет (p=0,03), курением — 36,4 и 9,4% (p=0,035), нарушением углеводного обмена — 54,5 и 15,6% (p=0,003) и более низкой приверженностью к лечению (p=0,02). В 1-й группе наблюдались более высокие уровни GDF-15, чем во 2-й — 1841 [1237; 3552] vs 1709,5 [1158; 2492] пг/мл (p=0,026).

Заключение. Низкоинтенсивное субклиническое воспаление, предрасполагающими факторами которого являются курение, нарушение углеводного обмена, длительный стаж гипертонической болезни, ассоциировано с более высокими значениями GDF-15 у больных с СНсФВ и оказывает, наряду с низкой приверженностью пациентов к лечению, неблагоприятное влияние на клиническое течение хронической сердечной недостаточности.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Что известно о предмете исследования?

- Регистрация электрокардиограммы выявляет пациентов с удлиненным корригированным интервалом QT из высокой группы риска по возникновению фатальных нарушений ритма сердца.

- Комплексный подход к диагностике кардиоваскулярной токсичности позволяет на ранних этапах верифицировать сердечно-сосудистые осложнения.

- Анализ фракции выброса левого желудочка в рамках диагностики кардиоваскулярных осложнений остается актуальным основополагающим методом.

Что добавляют результаты исследования?

- Вариабельность клинических фенотипов кардиоваскулярной токсичности диктует необходимость пересмотра критериев нежелательных сердечно-сосудистых явлений.

- Динамическое наблюдение за продольной деформацией левого желудочка можно считать наиболее перспективным направлением в отношении выявления субклинической дисфункции миокарда.

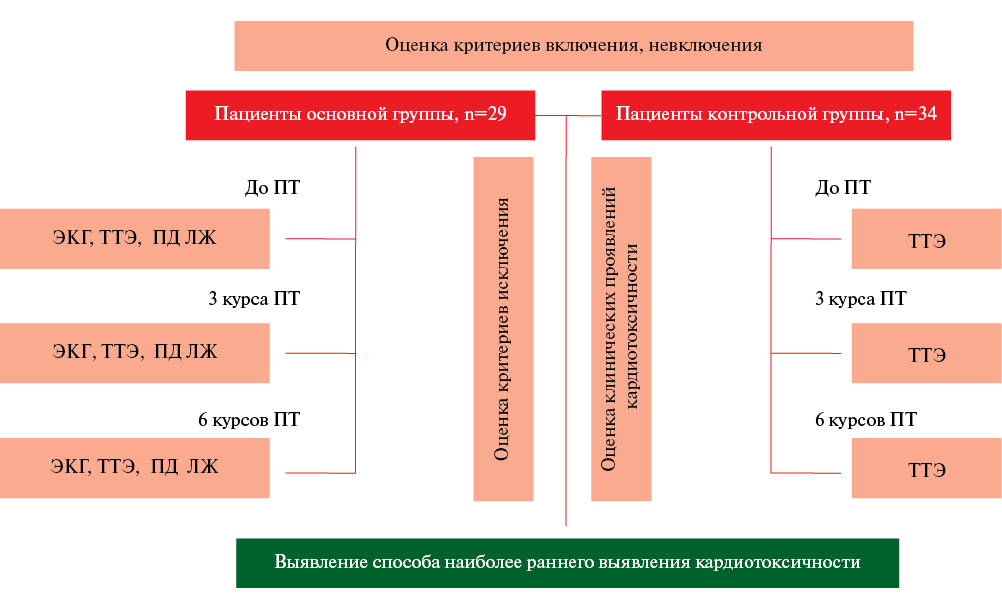

Цель. Изучить возможности инструментальных методов исследования в отношении наиболее раннего выявления сердечно-сосудистых осложнений у пациентов онкогематологического профиля, получающих противоопухолевую иммунохимиотерапию, определить требования к документированию риска возникших нежелательных событий.

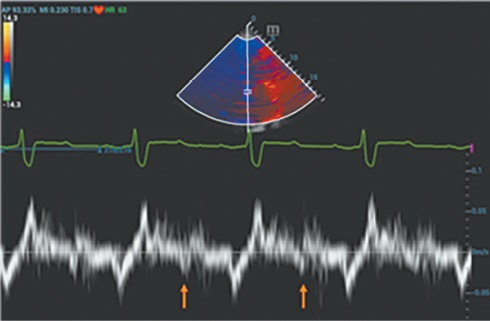

Материал и методы. Для проведения исследования проспективно было отобрано 63 пациента с диагнозом индолентная неходжкинская лимфома, которым показано проведение противоопухолевой иммунохимиотерапии. Больные были обследованы в три этапа (до проведения лечения, после 3 и после 6 курсов терапии) и разделены на 2 группы (простой рандомизацией методом конвертов). Кардиоваскулярная токсичность у основной группы пациентов оценивалась путем проведения комплексной инструментальной диагностики с выполнением трансторакального 3D-эхокардиографического исследования, анализом глобальной продольной систолической деформации левого желудочка (ЛЖ), регистрацией электрокардиограммы. Контрольной группе предполагалось проведение стандартного 3D-эхокардиографического исследования с анализом фракции выброса ЛЖ. У всех больных в процессе лечения оценивались клинические проявления сердечно-сосудистых событий.

Результаты. По данным проведенного исследования статистически значимые изменения были получены в отношении фракции выброса ЛЖ на третьем визите — снижение с 58,9±1,07 до 48,1±0,73% (р<0,05) и с 57,7±1,13 до 49,4±0,58% (р<0,05) у пациентов основной и контрольной групп и продольной глобальной деформации ЛЖ (модуль) с |21,1±1,18| до |14,0±1,61|% (р<0,05) у больных основной группы. Смешанный клинический фенотип кардиоваскулярной токсичности был наиболее распространенным среди всех пациентов. Комплексный подход к ранней диагностике сердечно-сосудистых осложнений позволяет выявить больший процент пациентов с субклинической дисфункцией миокарда.

Заключение. Длительный период скрытого течения кардиоваскулярной токсичности подчеркивают необходимость ранней верификации сердечно-сосудистых осложнений противоопухолевой терапии и расширение установленного инструментального диагностического минимума. Дополнительно, с учетом накопленного опыта, представлены рекомендации по оформлению медицинской документации с целью обеспечения безопасности и качества медицинской помощи.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

- Врожденный внепеченочный портокавальный шунт (ВПКШ) является редкой и, как правило, нераспознанной причиной тяжелой легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), которую следует исключать во всех случаях ЛАГ неясной этиологии.

- Своевременная диагностика и хирургическое лечение сосудистой аномалии портальной системы могла бы предотвратить развитие мультисистемного поражения, включая ЛАГ.

- Поздняя (после 2 лет жизни) хирургическая коррекция потенциально могла бы уменьшить выраженность нарушений гемодинамики.

- Проведение любого планового хирургического вмешательства у пациентов с ЛАГ высокого риска должно проводиться с обязательным расчетом периоперационного риска и только после достижения целевых показателей гемодинамики на фоне предшествующей таргетной терапии ЛАГ.

В статье приведено клиническое описание случая легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), ассоциированной с врожденным внепеченочным портокавальным шунтом (ВПКШ), или аномалией Абернети, у пациентки 17 лет. ВПКШ, длительное время остававшийся нераспознанным, манифестировал тяжелой энцефалопатией в раннем возрасте, к 6 годам осложнился ЛАГ, к 9 годам — фокальной нодулярной гиперплазией печени. В отсутствие своевременного хирургического лечения ВПКШ и адекватной терапии ЛАГ прогрессировала. Комбинированная двойная терапия ЛАГ, назначенная лишь в 14 лет, была малоэффективной. Несмотря на потенциал клинического и функционального улучшения, документированный в условиях клиники на фоне комбинированной тройной терапии в 17-летнем возрасте, пациентка продолжала соответствовать критериям высокого риска неблагоприятных событий, включая летальность. Через 2 мес. от момента инициации тройной терапии ЛАГ, в отсутствие достижения целевых значений параметров гемодинамики, позволяющих снизить операционные и периоперационные риски, предпринята попытка хирургического лечения ВПКШ, что привело к гибели пациентки в раннем послеоперационном периоде. Описание данного клинического случая показывает трудности диагностики редкой формы портопульмональной гипертензии, современные возможности медикаментозной терапии тяжелой, на ранних этапах потенциально излечимой формы ЛАГ.

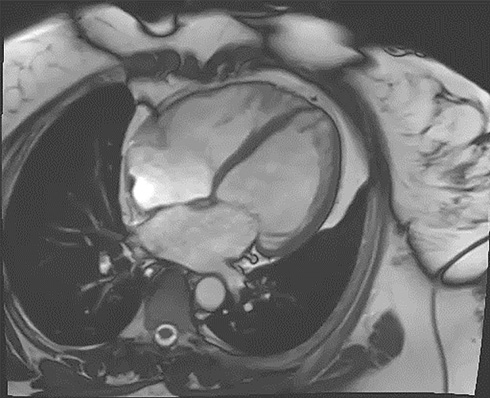

- Пациентке с гипертрофией левого желудочка была выполнена магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием гадолиний содержащим препаратом в отсроченную фазу для уточнения генеза заболевания.

- По данным магнитно-резонансной томографии выявлен нетипичный для гипертрофической кардиомиопатии субэндокардиальный паттерн контрастирования миокарда, затруднивший дальнейший дифференциально диагностический поиск.

Гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) подразумевает под собой структурные изменения сердечной стенки и, как следствие, увеличение массы миокарда. На текущий момент выделяют множество причин данного состояния: гипертоническую болезнь, аортальный стеноз, гипертрофическую кардиомиопатию, спортивные тренировки, болезни накопления (AL, ATTR-амилоидоз, болезнь Данона, болезнь Андерсона-Фабри и др.), нарушение метаболизма. Несмотря на существующие в настоящее время алгоритмы диагностики при гипертрофии ЛЖ, установление верного диагноза может занимать длительное время, а спорные результаты исследований — приводить к ложным выводам. В настоящей статье представлен клинический случай пациентки с гипертрофией миокарда ЛЖ, нетипичной клинической картиной и неоднозначными результатами инструментальных исследований, что привело к определенным трудностям диагностического поиска.

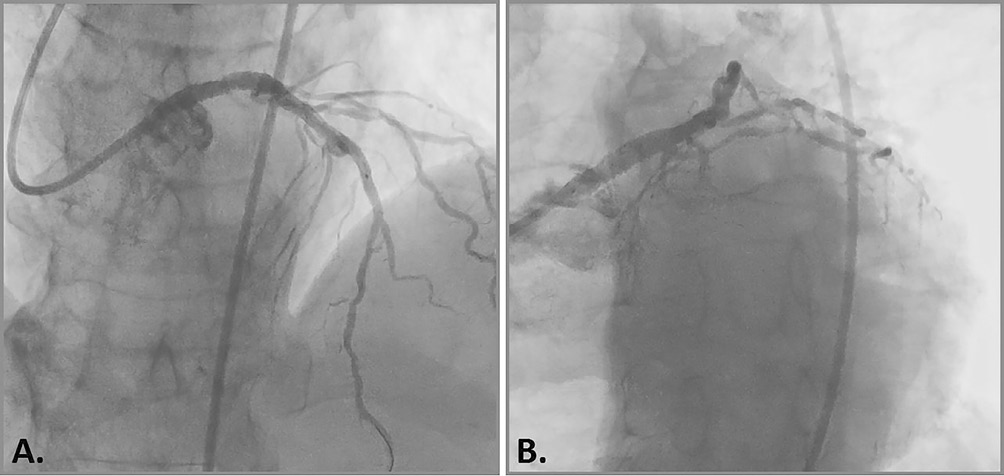

- Кальцинированный характер атеросклеротического поражения коронарного русла является фактором высокого риска развития перипроцедуральных осложнений.

- Применение ротационной атерэктомии для модификации атеросклеротической бляшки и подготовки кальцинированного участка артерии к стентированию позволяет достичь оптимальной имплантации стента.

- Применение внутрисосудистых методов визуализации позволяет минимизировать риски перипроцедуральных осложнений и улучшить отдаленный прогноз проходимости стентированного сегмента.

Стратегия реваскуляризации при тяжелых кальцинированных поражениях является одной из наиболее актуальных проблем современных чрескожных коронарных вмешательств, поскольку выраженная кальцификация наблюдается все чаще и существенно затрудняет проведение традиционного эндоваскулярного лечения. В настоящее время методом выбора при тяжелом кальцинозе коронарного русла является ротационная атерэктомия, которая позволяет модифицировать атероматозные массы с увеличением просвета сосуда для возможности выполнения баллонной ангиопластики и стентирования с удовлетворительным результатом. В настоящей статье представлен клинический случай пациента очень высокого сердечно-сосудистого риска с отягощенным коронарным анамнезом и выраженной клиникой стенокардии напряжения на фоне приема максимально возможной многокомпонентной терапии. При обследовании было выявлено многососудистое кальцинированное поражение коронарного русла, однако в проведении коронарного шунтирования пациенту было отказано в связи с высокими периоперационными рисками. SYNTAX Score I (Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery score) — 25,5 баллов, SYNTAX Score II — 40,4% и 70,1% для чрескожного коронарного вмешательства и коронарного шунтирования, соответственно, EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) — 4,95%. Попытки традиционного чрескожного вмешательства не увенчались успехом и пациенту была выполнена эндоваскулярная ротационная атерэктомия с последующим стентированием пораженных сегментов коронарных артерий, на фоне чего в динамике отмечалось улучшение переносимости физических нагрузок с уменьшением функционального класса стенокардии.

- Одним из редких фенотипов некомпактного миокарда левого желудочка является сочетание с дефектом межпредсердной перегородки.

- Нарушения ритма сердца у таких пациентов представляют угрозу тромбоэмболии и внезапной сердечной смерти, а также вносят вклад в прогрессирование хронической сердечной недостаточности.

- При неэффективности антиаритмической терапии показана криобаллонная абляция устьев легочных вен для устранения источника фибрилляции предсердий, при сохранении желудочковой эктопической активности возможно применение противосудорожного препарата карбамазепина.

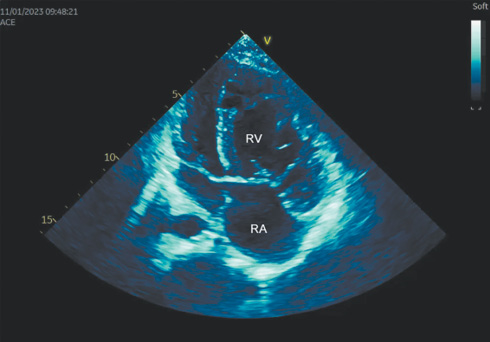

Введение. Некомпактный миокард левого желудочка (НМЛЖ) — редкая гетерогенная патология, характеризующаяся двуслойным строением с преобладанием некомпактного слоя в виде множественных трабекул и карманов между ними, сообщающихся с полостью левого желудочка. Одним из редких фенотипов НМЛЖ является сочетание с врожденными пороками сердца, в т.ч. дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП).

Краткое описание. В статье приводится клинический случай, описывающий трудности подбора антиаритмической терапии у пациентки с НМЛЖ и ДМПП, осложнившимися нарушениями ритма на фоне хронической сердечной недостаточности. Диагноз НМЛЖ подтвержден критерием Petersen с помощью магнитно-резонансной томографии.

Обсуждение. Нарушения ритма сердца у пациентов с НМЛЖ и врожденными пороками сердца в результате как анатомической, так и гемодинамической причин электрической нестабильности сердца, представляют угрозу тромбоэмболии и внезапной сердечной смерти, а также вносят вклад в прогрессирование хронической сердечной недостаточности. Случай представляет интерес редким сочетанием НМЛЖ и ДМПП, осложнившимися частыми пароксизмами фибрилляции предсердий и желудочковыми экстрасистолами в виде парасистолии, а также трудностями подбора антиаритмической терапии. Криобаллонная абляция устьев легочных вен позволила устранить источник фибрилляции предсердий. Желудочковая эктопическая активность купирована с помощью противосудорожного препарата карбамазепина.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Что известно о предмете исследования?

- Рекомендуется консервативное лечение мигрени.

- Факторы, влияющие на течение мигрени, во многом схожи с клиническими проявлениями открытого овального окна.

Что добавляют результаты исследования?

- Закрытие овального окна облегчает течение мигрени.

- Новые клинические данные показывают эффективность окклюзии овального окна в лечении мигрени.

Обзор литературы посвящен патофизиологии и клинической картине мигрени, мишеней терапии и применяемых лекарственных средств, обсуждается связь патогенеза мигрени с аурой и открытым овальном окном. Результаты клинических исследований показывают положительное влияние эндоваскулярного закрытия открытого овального окна на течение мигрени в виде снижения интенсивности приступов, их частоты и количества дней без головной боли, а также в некоторых случаях полного купирования заболевания. Дальнейшее изучение темы представляется перспективным, но требует тщательной разработки дизайна исследования и наблюдения пациентов в долгосрочной перспективе.

Что известно о предмете исследования?

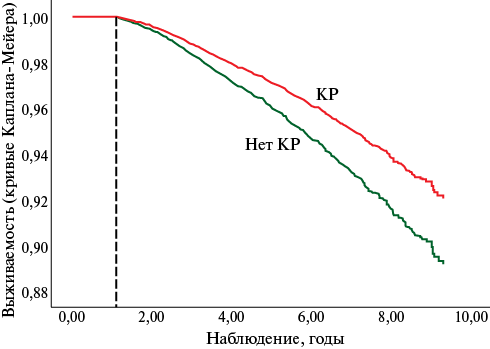

- Программы кардиореабилитации (КР) являются эффективным методом снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

- Систематические физические тренировки — основополагающий компонент программ реабилитации кардиологических больных.

Что добавляют результаты исследования?

- Исследования, представленные из разных стран, подтверждают влияние КР, основанной на физических тренировках, на снижение риска сердечно-сосудистой смерти, повторных инфарктов миокарда и количества госпитализаций.

- Проанализированы причины разнонаправленного влияния исследований из разных стран и метаанализов, изучающих эффективность КР, на показатели смерти от всех причин и сердечно-сосудистой смерти.

В обзоре обсуждаются результаты исследований, посвященных изучению клинических эффектов физических тренировок у больных после перенесенного острого инфаркта миокарда и оперативных вмешательств на сосудах сердца. Представлены доказательства высокой клинической эффективности физических тренировок, как важной составляющей кардиореабилитационных программ. В обзоре приведены результаты клинических исследований, посвященных кардиореабилитации, проводимых в разных странах.

Что известно о предмете исследования?

- Проблема приверженности врачей к соблюдению клинических рекомендаций и следованию положениям официальных инструкций к лекарственным препаратам выделена в отдельный тип приверженности, однако изучена гораздо хуже, чем приверженность пациентов к лечению.

- К настоящему времени не разработано классификации приверженности/неприверженности врачей выполнению основных принципов рационального лечения.

Что добавляют результаты исследования?

- С помощью литературного поиска выделены ведущие категории приверженности/неприверженности врачей.

- Разработана классификация приверженности/неприверженности врачей к положениям клинических рекомендаций и официальных инструкций к лекарственным препаратам.

Представлена вторая публикация, посвященная вопросам классификации основных параметров качества и приверженности фармакотерапии. Несмотря на то, что традиционно в проблеме приверженности к лечению центральная роль отводится пациентам, роль лечащих врачей крайне значима как в назначении/неназначении доказанно эффективной и безопасной терапии, так и во влиянии на приверженность больных врачебным рекомендациям. Это привело к выделению особого типа приверженности — приверженности врачей основным принципам рационального лечения. Сбор, анализ и систематизация информации, а также разработка на ее основании классификации приверженности/неприверженности врачей стали целью данной обзорно-аналитической работы. Информационный поиск проводился по ключевым словам среди русско- и англоязычных источников. При составлении классификации были выделены категории приверженности/неприверженности в соответствии с выполнением врачами основных положений клинических рекомендаций по назначению и проведению длительной терапии больных хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), а также следованию официальным инструкциям к лекарственным препаратам, которые отражают данные о клинической фармакологии, основных побочных эффектах, межлекарственном взаимодействии препаратов. Классификация приверженности/неприверженности врачей к выполнению принципов рационального лечения пациентов с ХНИЗ может быть использована при разработке электронных систем поддержки принятия врачебных решений для проведения терапии с доказанной эффективностью и безопасностью в конкретных клинических ситуациях. Кроме того, на основе разработанной классификации возможно создание чек-листов для контроля специалистами по организации здравоохранения реализации мероприятий по рациональному лечению больных ХНИЗ.

ISSN 2619-0125 (Online)