ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Ежегодно по диагностике и лечению ишемической болезни сердца (ИБС) публикуются тысячи статей, но между различными профессиональными медицинскими обществами и научными школами нет единых подходов и критериев, как использовать коды Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), относящиеся к хронической ИБС (ХИБС).

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Что известно о предмете исследования?

- Висцеральная жировая ткань является самостоятельным гормон-продуцирующим органом, синтезирующем биологически активные вещества (адипокины).

- В мире отмечается высокая распространенность абдоминального ожирения, наличие которого ассоциировано с наличием ишемической болезни сердца.

Что добавляют результаты исследования?

- У лиц молодого возраста ранняя ишемическая болезнь сердца ассоциирована с повышением в крови уровня адипонектина, резистина и холестерина, не входящего в состав липопротеинов высокой плотности.

- У лиц молодого возраста с абдоминальным ожирением ранняя ишемическая болезнь сердца ассоциирована с повышением в сыворотке крови уровня ингибитора активатора плазминогена 1 типа.

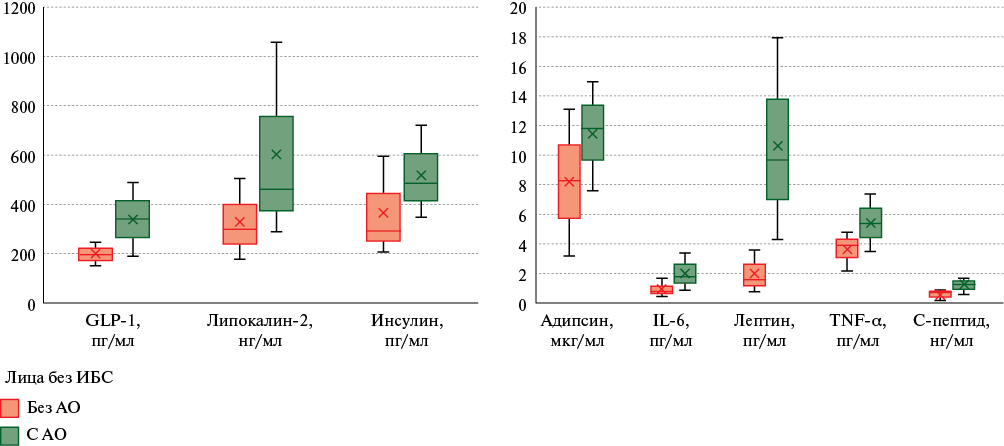

Цель. Оценить ассоциации абдоминального ожирения (АО), адипокинов и наличие ранней ишемическая болезнь сердца (ИБС) у лиц молодого возраста для более глубокого понимания механизмов развития атеросклероз-ассоциированных заболеваний.

Материал и методы. Обследовано 1457 человек, в т.ч. 653 (44,8%) мужчины. Средний возраст 36,7±6,0 года. Ранняя ИБС выявлена у 46 человек, были сформированы 4 подгруппы (всего 138 человека): с ИБС и с АО, с ИБС без АО, контрольные по возрасту и полу группы: без ИБС и с АО, без ИБС и без АО.

Результаты. Показано, что шанс наличия ранней ИБС у лиц молодого возраста ассоциирован с повышением уровня холестерина, не входящего в состав липопротеинов высокой плотности (ХС неЛВП). При однофакторном анализе получено, что шанс наличия ИБС повышался на 1% при увеличении уровня адипонектина, и на 0,2% при повышении на 1 нг/мл уровня резистина. При многофакторном регрессионном анализе (в модель включались пол, возраст, окружность талии, ХС неЛВП, адипонектин и резистин) значимые ассоциации были получены для ХС неЛВП и адипонектина. На фоне АО шанс наличия ИБС повышался на 0,6% при повышении уровня PAI-1 (ингибитора активатора плазминогена 1 типа). Однако при включении в модель ХС неЛВП значимость для данного биомаркера не была достигнута.

Заключение. У лиц молодого возраста наличие ИБС ассоциировано с повышением уровней ХС неЛВП, адипонектина, резистина и PAI-1. Независимые ассоциации с ранней ИБС получены только для адипонектина, что делает данный маркер перспективным для изучения у лиц молодого возраста.

Что известно о предмете исследования?

- Ежегодно по диагностике и лечению ишемической болезни сердца (ИБС) публикуются тысячи статей, но между различными профессиональными медицинскими обществами и научными школами нет единых подходов и критериев как использовать коды Международной классификации болезней, относящиеся к хронической ИБС.

Что добавляют результаты исследования?

- Среди практических врачей отсутствует согласованная интерпретация кодов хронической ИБС, что способствует искажению статистики заболеваемости и смертности на основе кодов Международной классификации болезней 10 пересмотра.

Цель. Изучить мнение врачей о целесообразности применения, частоте и критериях использования в практической работе (при оказании медицинской помощи и указании причины смерти) кодов Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) из группы хронической ишемической болезни сердца (ХИБС) — I25.0, I25.1, I25.8, I25.9.

Материал и методы. Исследование проведено в период 27.02.2024-11.03.2024 в формате одномоментного исследования на сплошной выборке медицинских работников, изъявивших желание принять участие в анонимном анкетировании в качестве респондентов. Анкета состояла из вводной, паспортной и основной частей, которую составили 19 вопросов, посвященных различным аспектам кодирования ХИБС на приеме и при заполнении медицинского свидетельства о смерти. В настоящей статье представлены результаты анкетирования кардиологов (группа 1) и терапевтов/врачей общей практики/семейных врачей (группа 2). Для сравнения двух групп по номинальному признаку использовался тест χ2. Тест Фридмана использовался для проверки гипотезы о случайности выбора ответов врачей на поставленные вопросы об использовании разных кодов ХИБС. Для оценки согласованности мнения врачей использовался тест Кендалла. Расчёты проводились с использованием электронных таблиц Microsoft Office Excel 2021 и SPSS-26.0.

Результаты. В опросе приняли участие 883 врача из 47 субъектов РФ. Половина опрошенных посчитали, что между кодами I25.0, I25.1, I25.8, I25.9 есть различия и они необходимы для статистического учета. Несмотря на то, что кардиологи (59,2%) реже, чем терапевты/врачи общей практики/семейные врачи (65,9%) считали, что один или несколько из 4-х анализируемых кодов можно использовать только на основании факторов риска, различия не достигли статистической значимости (р=0,1). Необходимость подтверждения ХИБС с помощью лабораторных и инструментальных методов исследования варьировала от 57,3% для кода I25.9 до 83,1% для кода I25.1. В случае смерти пациента от ХИБС почти треть опрошенных не видят различий между 4-мя указанными кодами, но готовы применять их в разных "клинических ситуациях". 14,6% ответили, что при заполнении медицинских свидетельств о смерти они не стали бы использовать ни один из 4-х указанных кодов. Отсутствует согласованность мнения врачей относительно использования кодов в клинической практике (коэффициент конкордации Кендалла 0,084; р<0,001) и в качестве причины смерти (0,148; р<0,001).

Заключение. Среди врачей отсутствует согласованная позиция о правилах и целесообразности применения по крайне мере 4-х кодов (I25.0, I25.1, I25.8, I25.9). Для корректной оценки показателей заболеваемости и смертности от отдельных форм ХИБС на основе кодов МКБ-10 необходимо разработать рекомендации, в которых стоит предусмотреть описание и учет всех наиболее значимых "клинических сценариев" ХИБС.

ИНФАРКТ МИОКАРДА

Что известно о предмете исследования?

- В исследованиях, проведенных в "дореперфузионную" эру лечения острого инфаркта миокарда (ИМ), было показано, что прогноз жизни после повторного ИМ существенно хуже, чем после первичного ИМ.

Что добавляют результаты исследования?

- При отдаленном наблюдении пациентов, перенесших острый ИМ в 2017г, получавших современную терапию, было показано, что риск смерти пациентов, перенесших повторный ИМ, продолжает оставаться очень высоким и значительно превышает риск пациентов, перенесших первичный ИМ.

Цель. Сравнить отдаленный прогноз жизни пациентов, перенесших первичный и повторный острый инфаркт миокарда (ИМ).

Материал и методы. Исследование выполнено на базе регистра РИМИС (Регистр Инфаркта МИокарда Сосудистого центра), в который включались все пациенты, перенесшие трансмуральный ИМ в 2017г в одном из сосудистых центров г. Москвы. В проспективную часть исследования включен 191 пациент, выживший в острой стадии ИМ, из них 145 перенесли первичный острый ИМ, 46 — повторный острый ИМ. Данные отдаленного наблюдения собирались через 71 (53;75) мес. после выписки из стационара. Первичной конечной точкой была смерть от любой причины.

Результаты. За период наблюдения умерли 35 (25,2%) пациентов, перенесших первичный ИМ и 25 (64,1%) пациентов, перенесших повторный ИМ (р<0,001). Не удалось установить судьбу 13 (6,81%) пациентов, из них 7 (4,83%) человек с первичным ИМ и 6 (13,04%) человек с повторным ИМ. Риск смерти был существенно выше у пациентов, перенесших повторный ИМ по сравнению с пациентами, перенесшими первичный ИМ: HR (hazard ratio) =3,52 (2,09;5,96), p<0,001). Неблагоприятный прогноз жизни определял не сам факт повторного ИМ, а те осложнения, к которым привел перенесенный ранее ИМ, в первую очередь хроническая сердечная недостаточность, а также возраст, пол, статус курения, наличие госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний за год до референсного ИМ, стенокардия напряжения в анамнезе и признаки коморбидности: ранее перенесенный инсульт, массивные кровотечения в анамнезе (жизнеугрожающие желудочно-кишечные кровотечения, требующие комплексного хирургического вмешательства). Пациенты, перенесшие повторный ИМ, были значительно более привержены к наблюдению в поликлинике и назначенной терапии.

Заключение. Несмотря на современную стратегию лечения ИМ как в острой стадии, так и в отдаленном периоде, прогноз жизни после повторного ИМ остается неблагоприятным. Признаками, отрицательно влиявшими на прогноз, оказались пол, возраст, наличие хронической сердечной недостаточности и стенокардии напряжения в анамнезе, наличие госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний за год до референсного ИМ.

ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

Что известно о предмете исследования?

- В мире отмечен рост частоты как сахарного диабета 2 типа (СД2), так и предиабета, являющегося установленным фактором риска СД.

Что добавляют результаты исследования?

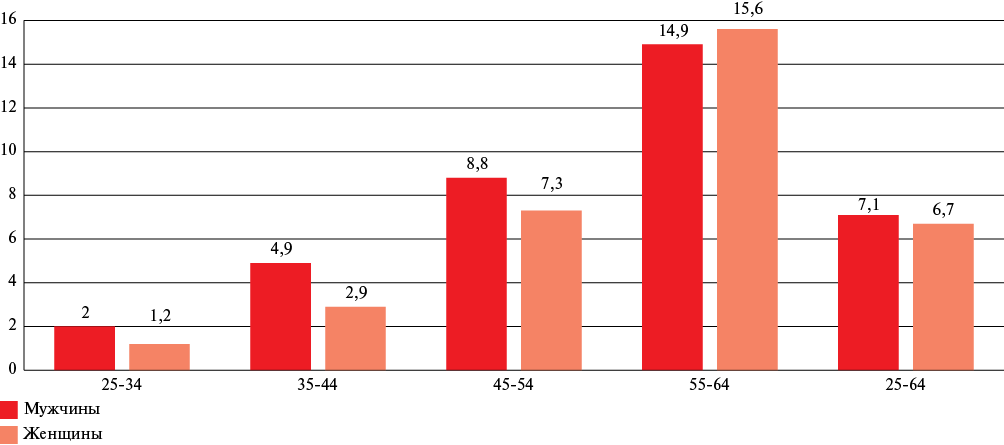

- Распространенность СД2 в российской популяции 25-64 лет составила 6,9% (мужчины — 7,1%, женщины — 6,7%), частота предиабета (по нарушенной гликемии натощак) составила 6,2% (мужчины — 7,7%, женщины — 5,0%).

- Многофакторный анализ с поправкой на пол, возраст и регион продемонстрировал, что в ухудшение выживаемости и возникновение комбинированной конечной точки в Российской Федерации значимый вклад вносит наличие СД2, но не нарушенной гликемии натощак.

Цель. Оценить распространенность сахарного диабета 2 типа (СД2) и предиабета в российской популяции 25-64 лет, ассоциации предиабета с факторами риска (ФР) хронических неинфекционных заболеваний, изучить вклад нарушений углеводного обмена в смертность и возникновение сердечно-сосудистых событий.

Материал и методы. Включены данные из одномоментных исследований ЭССЕ-РФ и ЭССЕ-РФ2 (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации). Итоговая выборка составила 26418 человек (10268 мужчин и 16150 женщин), подписавших информированное согласие. Использован модульный вопросник. Биохимические показатели определяли в клинико-диагностической лаборатории "НМИЦ ТПМ" на автоанализаторе Abbott Architect c8000 с использованием диагностических наборов фирмы "Abbott Diagnostics" (США). Нарушенная гликемия натощак (НГН) определялась при концентрации глюкозы плазмы крови натощак, равной 6,1-6,99 ммоль/л. Наличие СД2 устанавливалось по опросу и/или при уровне глюкозы плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л. За ожирение принимали значение индекса массы тела ≥30,0 кг/м2, за абдоминальное ожирение — окружность талии у мужчин ≥102 см, у женщин ≥88 см. Из 14 регионов ЭССЕ-РФ и ЭССЕ-РФ2 сформировали когорту проспективного наблюдения (n=22812). Жизненный статус каждого обследованного уточнялся 1 раз в 2 года. Собрана информация о фатальных и нефатальных событиях. Статистическая обработка выполнена с помощью языка статистического программирования и среды R (версия 4.1) с открытым исходным кодом. Оценка ассоциаций выполнена при помощи логистической регрессии. Для оценки выживаемости к определенному моменту времени использованы кривые дожития Каплана-Мейера. Ассоциации с конечными точками оценивались с помощью моделей пропорциональных рисков Кокса.

Результаты. Распространенность СД2 в российской популяции 25-64 лет составила 6,9% (мужчины — 7,1%, женщины — 6,7%), частота предиабета, оцененная по НГН, составила 6,2%, выше среди мужчин в сравнении с женщинами — 7,7 vs 5,0% (р<0,001). С наличием предиабета значимо ассоциировались возраст, низкий уровень образования, ожирение, в т.ч. абдоминальное, артериальная гипертония, тахикардия, гиперурикемия и нарушения липидного обмена, для мужчин дополнительно — стресс. Наличие предиабета и СД2 демонстрировало статистически значимое ухудшение выживаемости, в т.ч. сердечно-сосудистой, и возникновение комбинированной конечной точки. Однако многофакторный анализ с поправкой на пол, возраст и регион проживания свидетельствует о значимом вкладе только наличия СД2, но не НГН.

Заключение. На пути снижения бремени СД2 в РФ важнейшей задачей является раннее выявление больных СД2 и контроль его ФР в популяции. Раннее выявление предиабета играет значимую роль в профилактике СД2. Кроме того, СД2 и предиабет имеют общие ФР, следовательно, во многом общие пути профилактики.

Что известно о предмете исследования?

- Влияние метеорологических факторов, особенно изменение их параметров, на здоровье человека многогранно и неоднозначно.

- Резкие изменения температуры окружающей среды могут увеличить заболеваемость, смертность и частоту госпитализаций.

Что добавляют результаты исследования?

- Отрицательная температура воздуха в мегаполисе ассоциирована с увеличением госпитализаций в стационар по поводу симптомных повышений артериального давления, нарушений ритма по типу фибрилляции предсердий или декомпенсации хронической сердечной недостаточности.

Многие пациенты и некоторые врачи связывают ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний с метеозависимостью: перепадом атмосферного давления и температуры воздуха. Существующие суждения об отсутствии влияния погодных факторов на повышение общей заболеваемости и недостаток научной проработки данного вопроса свидетельствуют о необходимости изучения взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний и метеорологических условий.

Цель. Оценить частоту госпитализаций с симптомным повышением артериального давления (АД), фибрилляцией предсердий (ФП), декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (ХСН) в стационар г. Москвы в зависимости от метеорологических условий.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ количества экстренных госпитализаций пациентов с симптомным повышением АД, нарушением ритма по типу ФП, декомпенсацией ХСН в ГКБ № 24 г. Москвы в период с 01.10.2018 по 30.09.2019. В качестве источника метеорологических данных использовалась информация с сайта www.weather.com. Ежедневно оценивались показатели: температура (t) воздуха днем, t воздуха ночью, максимальный перепад t воздуха за сут., атмосферное давление, максимальный перепад атмосферного давления за сут., количество атмосферных осадков. Для оценки статистической значимости использовались критерии Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса. Проводился корреляционный анализ, с помощью множественной линейной регрессии строилась прогностическая модель.

Результаты. За период с 01.10.2018 по 30.09.2019 в ГКБ № 24 было госпитализировано 4354 пациента с симптомным повышением АД и/или нарушением ритма по типу ФП и/или декомпенсацией ХСН. Наибольшее количество госпитализаций приходилось на ноябрь, декабрь и январь. Медиана количества поступлений за сут. составила 12 пациентов. При сравнении среднего количества пациентов, поступивших в стационар за сут., в зависимости от t воздуха днем и ночью получены статистически значимые различия (р<0,001): при t воздуха ≥0о C днем и ночью количество пациентов было меньше по сравнению с теми, кто поступил при отрицательных температурах. Были установлены статистически значимые обратные корреляционные связи количества пациентов, госпитализированных с симптомным повышением АД, ФП и ДХСН за сут., с t воздуха ночью (коэффициент корреляции r=-0,339; p<0,001), t воздуха днем (r=-0,316; p<0,001), перепадом t за 48 ч (r=-0,205; p<0,001); были выявлены прямые корреляционные связи с атмосферным давлением (r=0,106; p=0,044) и его перепадами (r=0,115; p=0,028). Все выявленные связи имели умеренную силу по шкале Чеддока. При построении прогностической модели статистически значимым показателем, связанным с количеством госпитализаций в стационар за сут., оказалась только t воздуха в ночное время. При снижении t воздуха ночью на каждые 7,5о С <0 ожидается госпитализация на 1 пациента больше с симптомным повышением АД, декомпенсацией ХСН или пароксизмом ФП.

Заключение. Отрицательная t воздуха в мегаполисе ассоциирована с увеличением госпитализаций в стационар по поводу симптомных повышений АД, нарушений ритма по типу ФП или декомпенсации ХСН. Атмосферное давление и количество осадков не влияют на рассматриваемые состояния.

Что известно о предмете исследования?

- Каждый десятый взрослый на планете переживает в течение жизни хотя бы один депрессивный эпизод. По данным эпидемиологических исследований распространенность депрессивных расстройств у больных кардиологического профиля превышает 20%.

- Повышенный интерес к нарушению когнитивных функций (КФ) при депрессии (Д) обусловлен существенными изменениями в системе представлений об этиологии и патогенезе Д. Когнитивные расстройства представляют собой полиэтиологический синдром, встречающийся при многих кардиологических заболеваниях.

Что добавляют результаты исследования?

- Определены ассоциации Д с нарушением КФ (паттернов памяти, внимания и мышления) у лиц 25-44 лет.

- Установлены ассоциации наличия Д в зависимости от пола и уровня образования и нарушение КФ (паттернов памяти, внимания и мышления) среди лиц 25-44 лет.

Цель. Установить ассоциации между уровнем депрессии (Д), как независимого фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, и когнитивными нарушениями (паттернов памяти, внимания и мышления) у лиц 25-44 лет.

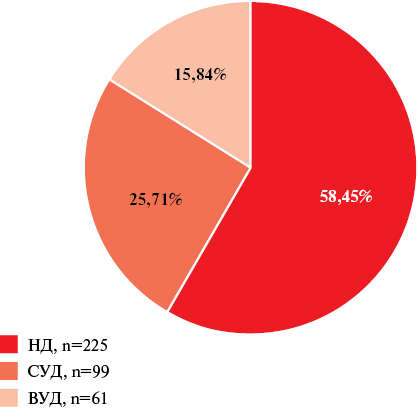

Материал и методы. В 2013-2016гг проведено обследование случайной репрезентативной выборки лиц 25-44 лет в одном из районов г. Новосибирска. Обследованы 463 мужчины (средний возраст 35,94±5,96 лет) и 546 женщин (средний возраст 36,17±5,99 лет). Для оценки когнитивных функций использовались стандартизированные тесты. Уровень Д оценивался по критериям, программы Всемирной организации здравоохранения MOPSY (MONICA-психосоциальная).

Результаты. В обследованной случайной репрезентативной выборке лиц 25-44 лет распространенность высшего образования была наибольшей (60,5%). Распространенность Д у женщин была выше, чем у мужчин: высокий уровень Д — 15,84 и 8,64%; средний уровень Д — 25,71 и 21,3%, соответственно. Унивариантный анализ выборки показал, что устойчивость внимания по результатам корректурной пробы при среднем уровне Д и высоком уровне Д была снижена только у мужчин с высшим образованием, по сравнению с таковыми без Д (p=0,018). У лиц обоего пола со средним специальным образованием в случайной репрезентативной выборке лиц 25-44 лет были выявлены ассоциации между Д и нарушением паттерна памяти. В полученной мультивариантной модели у мужчин в случайной репрезентативной выборке лиц 25-44 лет без Д отсутствовали любые когнитивные нарушения по паттернам памяти, внимания и мышления.

Заключение. Установлена ассоциация между наличием Д и нарушением когнитивных функций (паттернов памяти, внимания и мышления) у лиц 25-44 лет.

ИССЛЕДОВАНИЯ В КАРДИОЛОГИИ

Что известно о предмете исследования?

- Пациенты, успешно прошедшие чрескожную коронарную ангиопластику, демонстрируют развитие рестеноза чаще других неблагоприятных исходов.

- Имплантация стентов с лекарственным покрытием не гарантирует защиту от развития рестеноза внутри стента.

Что добавляют результаты исследования?

- У пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца сосудистый эндотелиальный фактор роста-А (VEGF-A) способствует ангиогенезу в зоне стентированного сегмента, тем самым провоцируя развитие рестеноза стента с лекарственным покрытием.

- Значимое нарастание VEGF-A в плазме крови в течение суток после имплантации стента связано с развитием ангиографического рестеноза в отдаленном периоде.

Внедрение в клиническую практику стентов с лекарственным (антипролиферативным) покрытием (СЛП) привело к значительному снижению частоты развития рестеноза внутри стента (РВС) в сравнении с имплантацией голометаллических стентов. Тем не менее, в 2-4% случаев наблюдается развитие ангиографического рестеноза. Сосудистый эндотелиальный фактор роста-А (Vascular Endothelial Growth Factor — VEGF-А) способствует ранней эндотелизации стентированного сегмента, но в ряде случаев может способствовать прогрессивному росту неоинтимы за счет провоспалительных эффектов.

Цель. Оценка влияния уровня VEGF-A в плазме крови на развитие РВС после имплантации СЛП.

Материал и методы. Проспективно обследовано 49 пациентов, которым были имплантированы СЛП по факту наличия у них стабильной ишемической болезни сердца при стенозе артерии, связанной с ишемией по данным стресс-теста, >70%, а также при значении индекса фракционного резерва кровотока <0,8. Содержание VEGF-А в плазме крови оценивали непосредственно до процедуры и через 24 ч после нее. Период наблюдения составил 11±4 мес. от момента вмешательства. Впоследствии всем участникам исследования проводилась повторная коронароангиография на предмет наличия у них ангиографического рестеноза имплантированного стента и с целью выявления пациентов группы риска развития рецидива стенокардии напряжения. У 9 пациентов (18% участников) в отдаленном периоде был зарегистрирован ангиографический РВС.

Результаты. Группы пациентов с рестенозом в отдаленном периоде и без него были сопоставимы по исходным уровням VEGF-A: 481 (259; 674) и 560 (339; 766) пг/мл, соответственно (р>0,05). В течение суток после имплантации стента обнаружен значимый прирост уровня VEGF-A у пациентов, демонстрировавших в дальнейшем ангиографический РВС: с 476 (267; 602) до 1117 (1089; 1573) пг/мл (р<0,05). Между содержанием VEGF-A в плазме крови через 24 ч после имплантации стента и развитием ангиографического рестеноза в отдаленном периоде установлена положительная умеренная корреляционная связь (r=0,55; р<0,001).

Заключение. Исходные показатели VEGF-А в плазме крови не связаны с развитием ангиографического рестеноза. При этом резкий прирост уровня VEGF-А в течение суток после коронарного стентирования ассоциирован с развитием рестеноза в стентах с антипролиферативным покрытием.

КЛИНИКА И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

Что известно о предмете исследования?

- В основе ишемической болезни сердца лежит недостаточное кровоснабжение миокарда вследствие атеросклеротического поражения артерий.

- Механизм действия антагонистов P2Y12рецепторов связан с активацией системы ингибирования G-белка вторичными мессенджерами.

Что добавляют результаты исследования?

- Одышка наблюдается у пациентов, получающих тикагрелор.

- Клопидогрел (необратимый ингибитор P2Y12) превосходит тикагрелор (обратимый антагонист P2Y12).

- У иракских пациентов финансовая составляющая является основной проблемой, которая приводит к отмене приема тикагрелора.

У пациентов с хроническим коронарным синдромом тикагрелор снижает частоту сердечно-сосудистых событий более эффективно, чем клопидогрел. Ряд исследований продемонстрировал появление одышки у пациентов, получающих новые блокаторы P2Y12-рецепторов. Предполагается, что при приеме тикагрелора это связано с повышением уровня аденозина в крови. Важно отметить, что одышка является распространенным и многогранным симптомом, ухудшающим качество жизни пациента и повышающим риск повторных госпитализаций.

Цель. Определить частоту развития одышки, связанной с приемом тикагрелора или клопидогреля, у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших коронарное вмешательство. Также определить когорты пациентов, которым необходимо продолжать или прекращать прием тикагрелора, и показать причины отмены тикагрелора.

Материал и методы. В период с октября 2023г по январь 2024г в Багдадском кардиологическом центре было проведено наблюдательное проспективное сравнительное исследование "случай-контроль". В него были включены лица со стабильной ИБС, которым была проведена коронарная ангиопластика с последующим назначением двойной антиагрегантной терапии. Больные 1-й группы получали аспирин и тикагрелор, 2-й группы — аспирин и клопидогрел.

Результаты. Всего быловключено 120 пациентов. При приеме тикагрелора в 64,2% (77 [120]) и 19,1% (23 [120]) выявлялась легкая и умеренная одышка, соответсвтенно. Около 16,7% (20 [120]) не имели одышки. Разница между пациентами, продолжавшими прием тикагрелора (16%), и теми, кто прекратил его прием (84%), была значительной. При приеме клопидогрела появление одышки не была зафиксировано.

Заключение. По нашим данным, возникновение одышки доказано только у пациентов, получавших тикагрелор. По сравнению с необратимыми ингибиторами P2Y12, такими как клопидогрел, обратимый антагонист P2Y12 тикагрелор имеет более высокую частоту возникновения одышки.

Что известно о предмете исследования?

- Рецидив венозной тромбоэмболии развивается у 10% пациентов с высоким риском в течение первого года после первичного эпизода и достигает 30% к этапу 5-летнего наблюдения.

- Наиболее эффективным методом профилактики рецидива венозной тромбоэмболии является пролонгированная антикоагулянтная терапия.

Что добавляют результаты исследования?

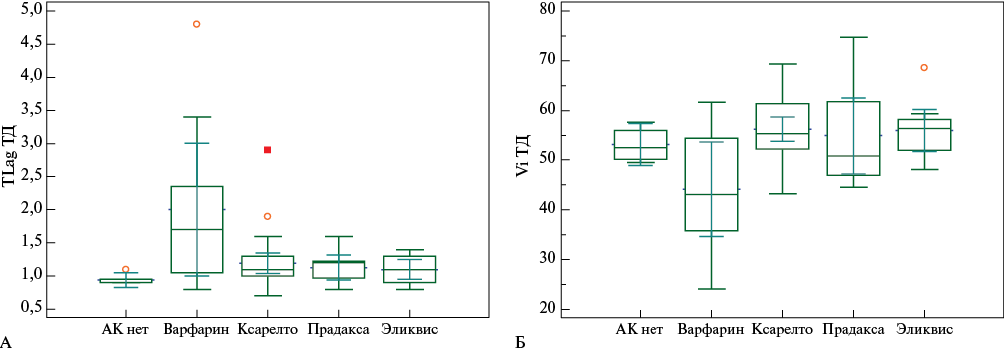

- Снизить риск кровотечения на фоне пролонгированной антикоагулянтной терапии возможно путем контроля состояния гемостаза с помощью интегральных методов, таких как тест генерации тромбина и динамическая тромбофотометрия (пространственная тромбодинамика).

- На фоне приема прямых оральных антикоагулянтов наблюдалась эффективная задержка роста фибринового сгустка, при этом показатель эндогенного тромбинового потенциала не достигал критично низкого уровня, по сравнению с приемом варфарина.

Цель. Определить различия в лабораторных показателях системы гемостаза с помощью рутинных и интегральных методов контроля у пациентов в зависимости от наличия или отсутствия приема антикоагулянтной терапии >12 мес. после тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) с высоким риском рецидива.

Материал и методы. В исследование включены 72 пациента, которые, согласно показаниям, получали пролонгированную терапию антикоагулянтами более 12 мес.т.к. имели высокий риск рецидива тромбоэмболических осложнений. В периоде наблюдения (15-20 мес. от первого эпизода ТЭЛА) проведено исследование коагуляционных свойств плазмы крови с помощью общепринятой коагулограммы и определением количества D-димера, а также теста генерации тромбина и метода динамической тромбофотометрии (тромбодинамики). Пациенты, приверженные к пролонгированному приему антикоагулянтов, составили 1 группу исследования. На период сбора материалов 8 пациентов самостоятельно прекратили прием антикоагулянтов, несмотря на высокий риск рецидива ТЭЛА (2 группа исследования).

Результаты. По показателям коагулограммы и уровню D-димера значимых различий между изучаемыми группами пациентов не было. В группе больных, продолжающих прием антикоагулянтов, отмечено увеличение значений параметров задержки роста фибринового сгустка в сравнении с пациентами 2 группы по результатам тромбодинамики (р=0,046) и теста генерации тромбина в обедненной тромбоцитами плазме в сравнении с референсными значениями (р=0,001).

Заключение. Антикоагулянтная терапия в продленном режиме эффективно профилактирует развитие рецидива венозной тромбоэмболии. У пациентов после первично перенесенной ТЭЛА, отказавшихся от приема антикоагулянтов, укорачиваются значения параметра задержки роста фибринового сгустка, что указывает на повышенный риск рецидива венозной тромбоэмболии. Наиболее стабильные показатели плазменного гемостаза наблюдаются у пациентов, принимающих прямые оральные антикоагулянты.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

- Описана серия случаев применения внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) при рентгенэндоваскулярной коррекции врожденных пороков сердца.

- Использование ВСУЗИ помогает в оценке морфологического строения стенки сосуда и определении площади просвета сосуда после ангиопластики.

- Применение ВСУЗИ в сочетании с ангиографией помогает более детально оценить анатомию открытого артериального протока и корректнее выбрать устройство для окклюзии.

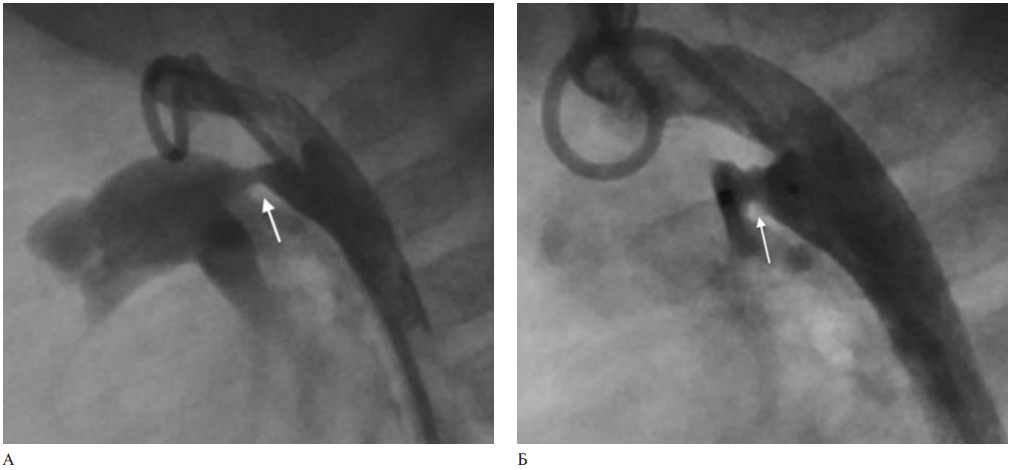

Внутрисосудистые методы визуализации — активно развивающееся направление, которое первоначально применялось при лечении коронарной патологии сердца. С помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) врачи по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению имеют возможность объективнее, в отличие от рентгеноскопии, оценить анатомию сосудистого русла и морфологию поражения, а также оптимизировать результаты транскатетерных вмешательств. В последние годы внутрисосудистая визуализация получила распространение при обследовании детей с врожденными пороками сердца. Представлен обзор литературы по использованию ВСУЗИ при эндоваскулярной коррекции врожденных пороков сердца и приведены клинические случаи применения ВСУЗИ у детей с открытым артериальным протоком, стенозом нисходящей аорты после реконструкции перерыва дуги и стенозом легочной артерии.

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Что известно о предмете исследования?

- С наступлением менопаузы у женщин заболеваемость остеопорозом и артериальной гипертензией (АГ) резко возрастает из-за снижения выработки эстрогенов.

Что добавляют результаты исследования?

- В настоящей статье подробно описаны механизмы взаимосвязи между снижением минеральной плотности костей и АГ, которые включают повышение активности остеокластов, устойчивое повышение уровня паратиреоидного гормона, ангиотензина II и катехоламинов, и нарушения циркадного ритма.

- Взаимосвязь между АГ и остеопенией зависит от структуры и локализации костей.

- Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы индуцирует развитие не только АГ, но и остеопению с микроструктурными нарушениями, напоминающими остеопороз.

Артериальная гипертензия (АГ) и остеопороз относятся к основным возраст-ассоциированным состояниям, каждое из которых является причиной значительной заболеваемости и смертности. На сегодняшний день накоплены данные о связи между АГ, маркерами формирования костного матрикса и резорбции костной ткани. В настоящей обзорной статье обсуждается взаимосвязь между АГ и снижением минеральной плотности костной ткани, а также ранее неизвестные патогенетические механизмы, лежащие в ее основе.

Что известно о предмете исследования?

- Своевременная медицинская помощь на этапе первичной медико-санитарной помощи влияет на снижение риска госпитализации пациентов с ACSC (Ambulatory Care Sensitive Conditions, состояниями, чувствительными к амбулаторному лечению). С учетом предсказуемости большей части случаев госпитализаций, актуален поиск методов их предотвращения, таких как разработка и апробация инструментов скрининга, основанных на прогностической эффективности предикторов повышенного риска госпитализации.

Что добавляют результаты исследования?

- Проанализированы фактические данные о предикторах, ассоциируемых с повышенным риском госпитализации.

- Определены условия, при которых методы опроса/анкетирования могут применяться для разработки инструментов при оказании помощи на этапе первичной медико-санитарной помощи. Выявлены преимущества и недостатки этих методов.

Одной из ключевых задач, стоящих перед врачебным сообществом и организаторами здравоохранения, является идентификация пациентов, имеющих высокий риск госпитализации, в т.ч. экстренной. В настоящее время применяются различные подходы получения информации о наличии у пациента тех или иных предикторов, ассоциированных с повышенным риском госпитализации, но нет единого мнения о том, какие из них наиболее эффективны.

Цель. Обобщение данных научных исследований, в которых анализировалось прогностическое значение различных предикторов, используемых в опросниках или анкетировании пациентов, ассоциирующихся с повышенным риском госпитализации.

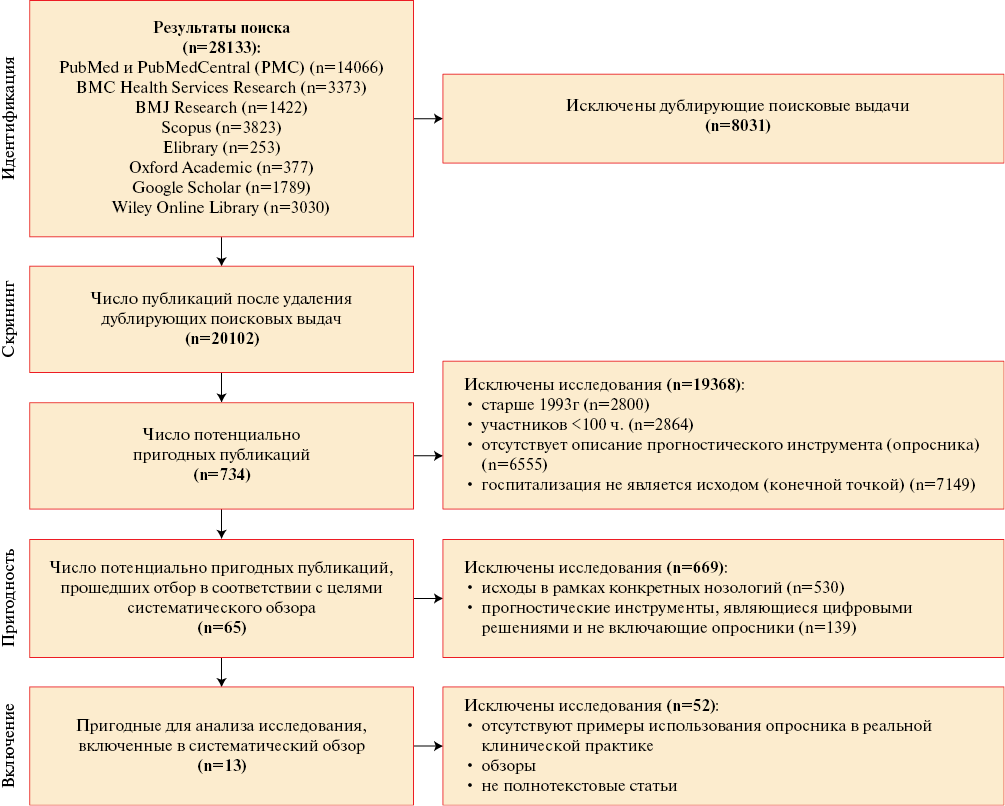

Материал и методы. Проведен поиск полнотекстовых статей в 8 отечественных и зарубежных электронных библиографических базах данных (Scopus, PubMed, BMC Health Services Research, BMJ Research, Google Scholar, e-library, Oxford Academic, Wiley Online Library), опубликованных в период с 01.01.1993 по 01.01.2023гг и содержащих информацию об опросниках/анкетах, позволяющих оценить риск госпитализации у пациентов. Исследование реализовано в 4 этапа: 1 — поиск статей, по ключевым словам в электронных библиографических базах данных; 2 — исключение дубликатов; 3 — поиск полнотекстовых версий статей и их оценка на предмет соответствия критериям включения/невключения; 4 — анализ данных, систематизация предикторов госпитализации, используемых в опросниках.

Результаты. Всего из 28133 первично найденных публикаций к 4 этапу исследования допущены 13 полнотекстовых версий статей с описанием исследований, которые полностью соответствовали критериям включения/невключения и были внесены в окончательный анализ. Данные исследования были посвящены описанию 11 опросников, их модификации или апробации. В большинстве из найденных статей (53,8%) исследования были выполнены в США. При анализе опросников/анкет по оценке риска госпитализации, среди 61 установленных предикторов, наиболее часто в опросниках/анкетах использовались: "возраст ≥75 лет"; "≥1 эпизода госпитализации в период от года до двух лет; предшествующих ответу на вопросы опросника/анкетированию"; "прием ≥5 рецептурных лекарственных препаратов"; "мужской пол"; "наличие в анамнезе сахарного диабета", и "удовлетворительная/неудовлетворительная самооценка здоровья". При более детальном анализе опросников/ анкет по оценке риска годичной госпитализации среди лиц ≥65 лет установлено, что наиболее часто использовались следующие предикторы: "возраст ≥75 лет", "≥1 эпизода госпитализации в период от года до двух лет перед заполнением опросника", а также "прием ≥3 рецептурных лекарственных препаратов".

Заключение. Обобщены фактические данные о предикторах, используемых в опросниках или анкетировании пациентов, которые ассоциируются с повышенным риском госпитализации. Необходимо проведение дополнительных исследований для валидации установленных предикторов в российской популяции, их причинно-следственной связи и поиска новых предикторов, оказывающих влияние на риск госпитализации среди населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста.

ISSN 2619-0125 (Online)